第七节

唐伯虎的绘画老师周臣

还有一位不能不说,这个人就是唐伯虎的绘画老师周臣。因为缺乏史料,后世已经无法考证清楚唐伯虎是何时跟随周臣学画的。弘治三年春夏之际,周臣为顾宗器之子画了一幅怀念双亲的《听秋图》,邀请姚绶、唐伯虎、都穆和乡人蒋昂在画上题跋。唐伯虎的名字这才第一次出现在老师周臣的作品上,这是师徒俩首次同框出现在史料之中。

是年,唐伯虎二十一岁。

他在《听秋图》上题跋了一首诗:

半夜西风两耳悲,

二人奄弃九秋时。

纸屏掩霭鸟惊梦,

玉露凋伤木下枝。

白发镜容存小障,

清商琴调感孤儿。

永思何物堪凭据,

满袖啼痕满鬓丝。

《听秋图》上的这段楷书题跋极为重要,它是鉴定唐寅早年书法的重要史料。其字体偏长,结字尚不稳健,笔画凝滞,可知是早年未成熟时期的作品。

后人推测唐伯虎追随周臣学画的时间,应该是在其二十一岁之前。

我们先来看看周臣是何许人也。

周臣一生布衣,早年师从陈暹。陈暹曾经是一位宫廷画家,入值仁智殿供奉,因此有机会观赏宫廷的书画收藏。在深入研究了南宋院体画的诸多作品之后,他尤其喜爱李唐风格,并将相关技法传授给了弟子周臣。

周臣比唐伯虎年长十岁。唐伯虎当初侍立于周臣身边跟着学画时,已经受到沈周绘画的影响,具备了一定的绘画功力,而周臣的画风也已成熟,形成了自己的风格,但在社会上尚未成名。明人何良俊评点说:“周东村(周臣)……其画法宋人,学马夏者。若与戴静庵(戴进)并驱,则互有所长,未知其果孰先也,亦是院体中一高手。”

何良俊的评点实事求是,说明周臣的画法的确是继承了南宋院体画的风格。

何良俊的评点实事求是,说明周臣的画法的确是继承了南宋院体画的风格。

中国山水画的发展,到了唐代分为南北两宗。南宗画派注重抒发个人内心感受,讲究顿悟,注重写意;北宗画派更注重于工整细腻、细节繁复的逼真写实,讲究渐修。这个观点源于晚明人董其昌的著名南北宗理论。宋代院体画属于北宗画派,到了南宋时期,在皇家画院的领导之下进入鼎盛时期,以李唐、刘松年、马远、夏圭为代表,这四人史称“南宋四大家”。风格鲜明的马远、夏圭的山水画,在民间的影响更大,遂成“马夏派”。

周臣的画法,延续了中国画注重师承的传统。在跟随陈暹学习之外,周臣主要沿袭、临摹了南宋院体画派李唐、马远、夏圭等人的技法,加上自己的整理和发挥,形成了构图严谨、画风显明的风格。周臣尤其擅长使用大小斧劈皴、披麻皴等技法,其作品中的山石画风坚凝,用笔相当纯熟。他画中近景岩石的冰澌斧刃效果、远景山水的斧劈皴效果,明显源于南宋宫廷的“马夏派”。而这种画风,在唐伯虎早期的画作中尚不明显,而在他拜师周臣之后,冰澌斧刃的技法就凸现了出来。

周臣成名约在他三十岁时,大致可以推算出是在唐伯虎拜他为师之后。明人何良俊称周臣的名气“与戴静庵(戴进)并驱,则互有所长”,这是一种赞誉,一方面说明周臣的名气在发酵,另一方面也说明他们之间的画风存在区别。戴进是宣德年间浙派绘画的创始人。在以沈周、唐伯虎、文徵明、仇英为旗帜的明中期吴门画派诞生以前,戴进已经独领风骚数十年。

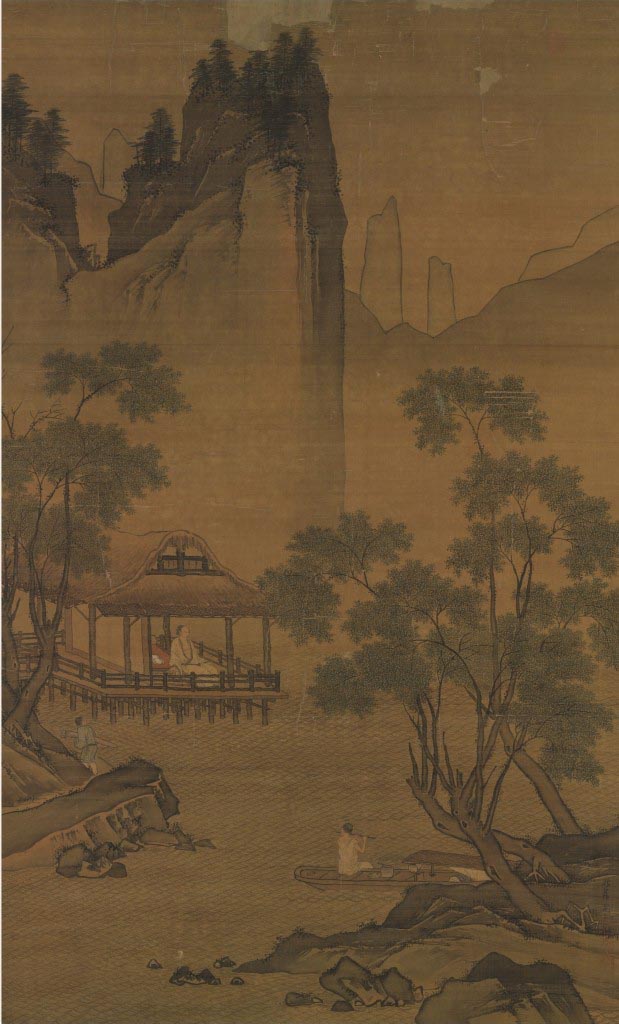

◆明 周臣 《水亭清兴图》,现藏台北故宫博物院

而在周臣两三岁时,戴进就已经谢世了。

正德四年(1509年)三月,为给桃渚先生做寿,其家人曾邀请苏州五位画家合作了一卷《桃渚图卷》,绘制者有沈周、周臣、文徵明、唐伯虎和仇英。沈周、文徵明师徒是一组;周臣、唐伯虎是一组。表面上看,这是两组师徒的合作,有点儿像擂台赛。不过最年轻的仇英,固然是文徵明的门生,可他也跟着周臣学过画,唐伯虎也应该算作沈周的弟子。

在这些画家中,人们最关注的是周臣和唐伯虎的师承关系,于是纷纷观察这对师徒在书画笔墨之间的联系,寻找笔法趋同的证据。

周臣似乎早已看清这位悟性极佳的弟子的发展前景,因而有了自觉性,在态度上非常尊重他。“昔人谓唐子畏画师周臣,而雅俗迥别。或问:‘臣画何以俗?’(周臣)曰:‘臣胸中只少唐生数十卷书耳!’”

周臣此语,道出真谛。他说自己与弟子唐伯虎相比,欠缺的是数十卷书,实则是承认了自己在文化修养上的不足。这里周臣坦承了一个道理:中国书画承载着数千年的历史传统,讲究的是文化内涵,而有些书画家之所以能够成为大师,就是因为胸中的书卷耳,而非指尖那一笔一画的计较。

周臣此语,道出真谛。他说自己与弟子唐伯虎相比,欠缺的是数十卷书,实则是承认了自己在文化修养上的不足。这里周臣坦承了一个道理:中国书画承载着数千年的历史传统,讲究的是文化内涵,而有些书画家之所以能够成为大师,就是因为胸中的书卷耳,而非指尖那一笔一画的计较。

明人何良俊还说:“闻唐六如(唐寅)有人求画,若自己懒于着笔,则倩东村(周臣)代为之,容或有此也。”

唐伯虎请老师周臣为自己代笔,即使属实,那显然也是以后的事。唐伯虎在三十岁以前,家庭尚属小康,无须以笔墨谋生,而且他还要专心读书,求取功名。客观上讲,唐伯虎此时的名望,与专业画师周臣比起来,的确还差了一头。

唐伯虎请老师周臣为自己代笔,即使属实,那显然也是以后的事。唐伯虎在三十岁以前,家庭尚属小康,无须以笔墨谋生,而且他还要专心读书,求取功名。客观上讲,唐伯虎此时的名望,与专业画师周臣比起来,的确还差了一头。

今人翁万戈说:“他(唐伯虎)从周臣学得南宋李唐、刘松年等院体画的风格,但也交友前辈沈周、同岁的文徵明,因而上窥北宋李成、范宽,下师元四家:黄公望、倪瓒、吴镇和王蒙。他发展自己的面貌,但主要的基础是院体,精于山水及人物。”

从现存的资料上看,周臣一生作画,始终把大画家李唐作为自己的绘事楷模,而弟子唐伯虎也深受其影响,一辈子为李唐的拥趸。

李唐生活的年代是由北宋进入南宋初年的时期。他擅长画山水,改变了荆浩、范宽的技法,用遒劲爽快的笔墨,画出山川雄峻的气势。李唐晚年的画作,更是去繁就简,创造出“大斧劈皴”的技法,他所画山石,质地坚硬,立体感强,对南宋画院产生了极大的影响,成为南宋山水新画风的标志。同时,他又兼工人物画,初似李公麟,后将衣褶画法变为方折、劲硬,并以画牛著称。李唐的确是一代宗师,他的画风为刘松年、马远、夏圭、萧照等所师法继承,在南宋一代流传很广,对后世影响巨大。

我们把周臣的《宁戚饭牛图》与唐伯虎的《葑田行犊图》这两幅画对照来看,就可以明显感受到这两幅画在立意、构图和人物造型上的趋同性,尤其是长线藤蔓、树叶点擦等技法,如出一辙。如果进一步观察师徒俩的其他作品,还能够在山石的斧劈皴、水波纹等画法上寻找到一致性。他们创作的时间虽有先后,但在技法上是相通的,这不仅说明了两人之间的师承关系,更是证明了周臣对唐伯虎的影响之深远。

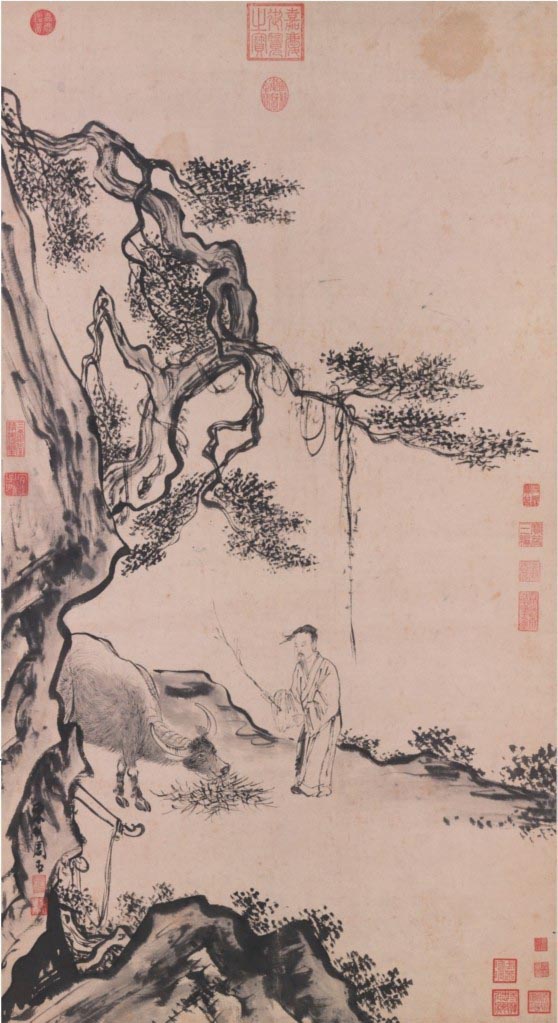

◆明 周臣 《宁戚饭牛图》现藏台北故宫博物院

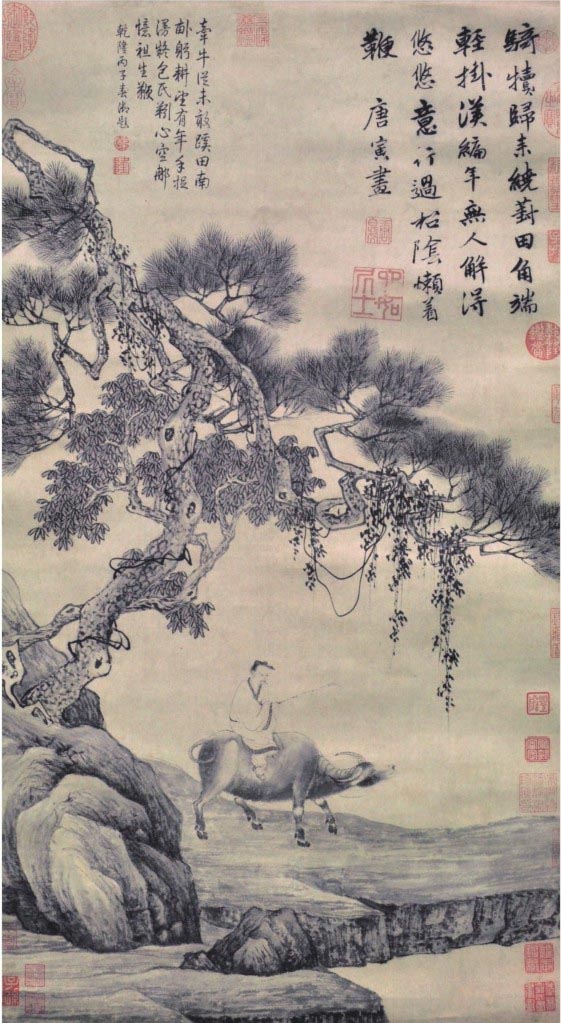

◆明 唐寅 《葑田行犊图》现藏上海博物馆

周臣门下,出了两位大师级的书画家,一是唐伯虎,二是仇英。他们的声名后来都超过了老师周臣,以至于后世的射利者们常常把老师周臣的画,附会成他学生的作品,以求卖得高价。上海博物馆收藏的《观瀑图》,署名是唐寅,后经专家鉴定,确系后人为牟利而将周臣画款印挖去,改写成唐伯虎的伪款,骗过了历代书画收藏家和鉴赏家。这也说明在作品风格上,周臣和唐伯虎存在着许多共通之处,彼此间并无绝对独立的艺术元素,也很难区分他们绘画水平的高低,而最可信赖的鉴别依据,最终还是作者的落款。

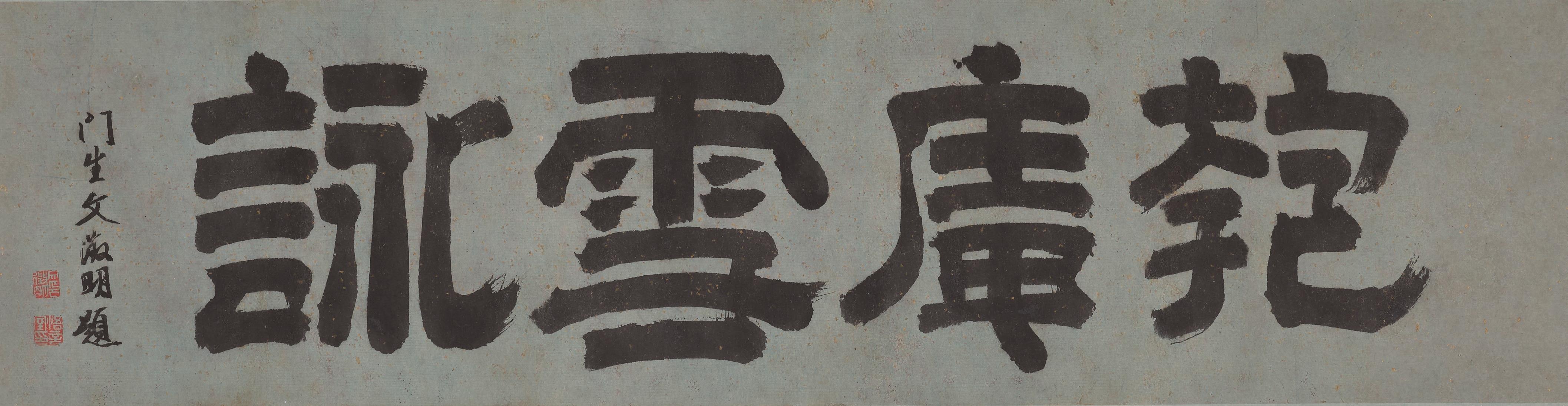

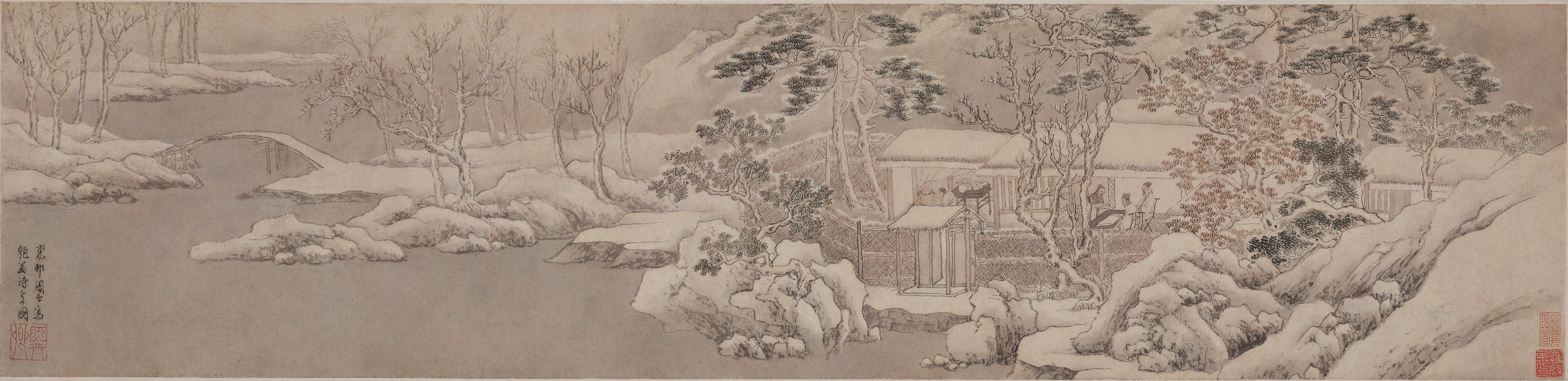

周臣的作品在民间极少留存,故周臣与文徵明、吴宽合作的《匏庵雪咏图》手卷就更显珍贵。此卷引首由文徵明手书“匏庵雪咏”四个隶书大字,落款为“门生文徵明题”,可知是文氏四十二岁以后的书法作品。其次是周臣所绘设色盈尺小卷《匏庵雪咏图》,绘大雪飘零之际,白雪冻溪,乔木环绕的山庄内,主人吴宽在对客读卷吟咏。周臣的画笔精谨而生动有致,明显参阅了宋元人的笔意,是周臣画中的变体,实开唐伯虎一派法门的佳作。其后是吴宽自书的诗四首。

到了晚清,《匏庵雪咏图》手卷由金石学家王懿荣收藏。戊戌变法失败后,帝师翁同龢被革职,“永不叙用”,而后遣送还家养老。他的门生王懿荣将《匏庵雪咏图》赠送给老师,伴其残年。因此翁同龢在画卷上题签“吴匏庵雪咏、周东邨画。戊戌五月,王莲生赠”(王莲生即王懿荣),可鉴此画传承有序。

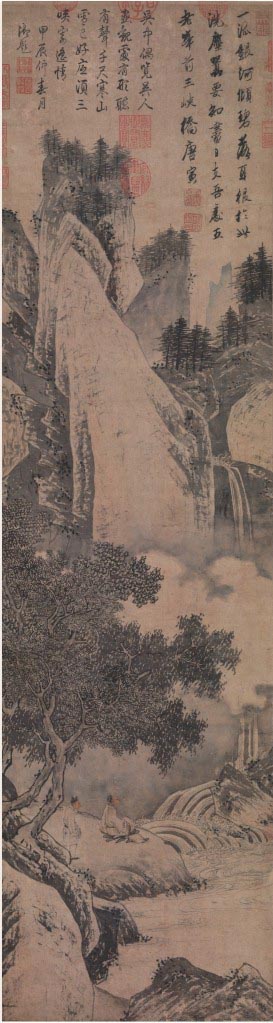

◆明 唐寅 《观瀑图》(局部),现藏台北故宫博物院

另附一笔:2016年9月故宫出版社出版的《唐寅书画全集》载,国家文物局中国古代书画鉴定组中的当代鉴定权威,在对传世至今的唐伯虎作品进行梳理时,针对众多作品产生了严重分歧。例如,上海博物馆收藏的唐伯虎作品《茅屋风清图》《高山奇树图》《雪山行旅图》《陶潜赏菊图》等,杨仁恺先生认为是真迹,而徐邦达、傅熹年先生则判定是代笔。

鉴定古代书画产生分歧,本是极为正常的学术现象,古已有之。问题的关键在于,徐邦达、傅熹年先生明确指认唐伯虎的这几幅作品是代笔,其意义就有所不同。

所谓代笔,是指在作者授意之下,由他人代为撰写、绘制作品。具体到以上作品,很显然:画是别人所绘制,而题字确系唐伯虎所写。

由此引申出另外一个问题:这几幅画的代笔者究竟是谁?难道真是唐伯虎的老师周臣?

答案是否定的。滥觞于近代的实证主义思潮认为,孤证不能成为信史,更何况书画鉴定主要通过笔迹来比对,并辅佐以其他鉴定方法,最后加上鉴定者的经验而产生一个模糊的判断结论,这就愈加没办法确证孰真孰假。不过,我们可以确信的是,为了让利益最大化,唐伯虎晚年在市场上销售的作品,确实会有代笔现象。这也是历史上常见的事实。

至于唐伯虎的代笔人究竟是谁,有多少位,真相早已被岁月的烟云遮蔽,很难从中找出确证。历史,本来就是一座神秘的磨坊。不过,在本书第十一章,我们将介绍唐伯虎的师弟孙育这个人,他应该就是唐伯虎代笔作品的组织者之一。

◆明 周臣、文徵明、吴宽合作 《匏庵雪咏图》(局部),翁同龢旧藏,现藏北京鸣鹤雅集

时间飞逝,一转眼,唐伯虎已经从一个懵懂的学子长大成人。

按理说,唐伯虎是家中长子,又读了十多年的书,也见识过社会上的人情世故,如今长大成人,应该懂事了,也该替父母减轻生活的压力了。可是,父亲却对他焦虑起来,在与友人谈到自己的这位长子时,常常露出忧心忡忡的神色。祝允明撰文写道:“(唐)广德尝语人,此儿必成名,殆难成家乎?”

这里“成家”二字的意思,是指其主掌家业的能力。显然,父亲唐广德对长子唐伯虎掌管自己的命运、处理家庭事务的能力,深感担忧。

这里“成家”二字的意思,是指其主掌家业的能力。显然,父亲唐广德对长子唐伯虎掌管自己的命运、处理家庭事务的能力,深感担忧。

父亲唐广德的担忧,是否来自唐伯虎与张灵订交之后,做出的种种放浪行为呢?可能性很大。知子莫如父,唐广德如此评价自己的长子,一定还有其他依据。而青少年时期唐伯虎身上暴露出的某些性格特点,不仅令父亲感到焦虑不安,也为其未来人生旅途上所遭遇的坎坷,埋下了伏笔。

俗话云:“三岁看小,七岁看老。”每个人性格的形成,有其天生的一面,怕是一辈子都很难改变。

后来上书吴宽时,唐伯虎说,“寅夙遭哀闵,室无强亲,计盐米、图婚嫁、察鸡豚、持门户”

,强调自己出生在寻常家庭,没有强亲作为后台靠山,他只是图个温饱,想像普通人那样娶妻生子,过安稳日子,把自己的家庭维护好——此话不像是唐伯虎的肺腑之言。年轻时的唐伯虎,就已是一位激情澎湃的诗人,心怀壮志,傲视天下,岂肯说出这等蔫头耷脑之语?这话反而更像是唐广德所言,唐伯虎在此只是引述而已。

,强调自己出生在寻常家庭,没有强亲作为后台靠山,他只是图个温饱,想像普通人那样娶妻生子,过安稳日子,把自己的家庭维护好——此话不像是唐伯虎的肺腑之言。年轻时的唐伯虎,就已是一位激情澎湃的诗人,心怀壮志,傲视天下,岂肯说出这等蔫头耷脑之语?这话反而更像是唐广德所言,唐伯虎在此只是引述而已。

这些史料证明:父亲唐广德对少年时期的唐伯虎期望很高,可是当儿子成年以后,反而又为儿子的未来担忧起来。

这是没有办法的事。唐广德早年为儿子设计科举之路,好比自己在搭弓射箭,一旦那支箭飞起来,箭的飞行轨迹和落点,他自己就无能为力了。