第一节

洞房花烛

明朝的婚姻约定俗成,女子十三岁即可出嫁,不过大多数女性约在十六岁,即所谓二八妙龄成婚。男子十五至十八岁,甚至二十岁,都属于正常婚龄。

唐伯虎十九岁成婚,这里的十九岁当然是指虚岁,也就是在弘治元年。

这门亲事,门当户对,显然是按照传统的礼仪,先奉父母之命,然后是媒妁之言。媒婆批好了男女生辰八字,再穿针引线,竭力撮合,最后由双方家长拍板。

女方父亲叫徐廷瑞,没有可靠史料记载他是干什么营生的,应是个寻常人家。徐廷瑞的夫人吴氏是位恪守妇道的传统妇女,“内言不闻,非仪两绝”

,忠厚守制,是个勤于持家的女人。夫妻俩一共生育了三个女儿,唐伯虎娶了老二。据唐伯虎自述,岳父母共生“女三,长适叶璋,次适寅,次适张铭”

,忠厚守制,是个勤于持家的女人。夫妻俩一共生育了三个女儿,唐伯虎娶了老二。据唐伯虎自述,岳父母共生“女三,长适叶璋,次适寅,次适张铭”

。

。

大红花轿把徐二小姐抬进唐家大门之后,她就算唐家的人,生死再与徐家没啥关系了。徐二小姐很快融入婆家的日常生活。她的性格像母亲吴氏,嫁鸡随鸡,嫁狗随狗,“内言不闻,非仪两绝”,对公婆言听计从,对丈夫唐伯虎也从无抱怨。在外人看来,这是一门美满的婚姻,可遗憾的是,唐伯虎和徐氏这对小夫妻,同床数年,却一直没能孕育出小生命。

唐伯虎系长子,成亲以后,没有分家,依旧生活在父母家里。他像所有封建士人一样,羞于谈家事,因此我们对他的婚后家庭以及夫妻生活一无所知。只知道唐伯虎一如既往,整天在外游逛,登高楼,喝花酒,与文人雅聚,吟诗作画,还四处淘购古书籍,过着灯红酒绿的日子。

月亮升起来,唐伯虎躺在床上,时常做梦。

可是他梦见的人儿,既不是身边的娇妻徐二小姐,也不是仍未出生的孩子,而是远在安徽滁州的好友文徵明(当时文徵明尚未回到苏州)。

唐伯虎一骨碌爬起来,把梦里的思念写成了诗篇,投寄给远方的文徵明。

文徵明读到他的诗篇,甚为感动,于是写了一首和诗《答唐子畏梦余见寄之作》:

故人别后千回梦,

想见诗中语笑哗。

自是多情能记忆,

春来何止到君家?

唐伯虎梦见文徵明,是弘治四年(1491年)的事。此年文徵明二十二岁,光棍一条。唐伯虎诗中应该也说到“语笑哗”一事,这是指好事儿。可这“好事儿”又是什么事呢?应该是唐伯虎获悉文徵明将要成亲的喜讯。

文徵明幼年时不会说话,比常人开智慢了一拍,但是他的生理功能没啥毛病,为什么还没结婚呢?原来是未婚妻出了要命的问题。

其实文徵明早就订了婚,未婚妻是苏州昆山王氏之女。不承想,这个命薄的女孩子“未婚而夭”。父亲文林还曾替儿子写过一篇《代壁儿祭王府博妻文》,以祭奠这位早凋的可怜女子。这样一来,文徵明的婚事又被迫拖延了几年。

明朝的未婚夫妻在举行婚礼以前,不得相见,所以文徵明还未见过未婚妻的相貌,就已与她阴阳相隔,怎能不郁闷。

此时文徵明在滁州随侍父亲文林,而祝允明的岳父李应祯也在滁州,任南京太仆寺少卿,是文林的上司。明朝南京太仆寺的官秩,设卿一人,从三品,少卿二人,正四品,寺丞二人,正六品。文林与李应祯是同乡老友,又同朝为官,关系甚密。文徵明就利用自己身在滁州的机会,跟着李应祯学习书法,朝夕陪伴左右,埋头苦练。

李应祯是苏州的书法大家,主要学米芾体,同时他还是一位著名的收藏家,平生所好,唯有书画和金石拓本,为此用尽了自己的积蓄。文林评述李应祯时说:“精识古书画,购拓名贤画像及金石书刻,不厌勤剧。历官三十年,家无余资。死之日,惟书数千卷而已。”

李应祯比文徵明年长三十九岁,却能与之“折辈交”,属于忘年交的情分。有一次,李应祯在给文徵明讲解《魏府君碑》时,感叹道:老夫学习书法四十多年,终于揣摩出书法的要诀,可惜人已老,没有什么用场了;而你现在年富力强,以后就要看你的了!因此李应祯竭尽全力地教授文徵明书法技巧。

李应祯比文徵明年长三十九岁,却能与之“折辈交”,属于忘年交的情分。有一次,李应祯在给文徵明讲解《魏府君碑》时,感叹道:老夫学习书法四十多年,终于揣摩出书法的要诀,可惜人已老,没有什么用场了;而你现在年富力强,以后就要看你的了!因此李应祯竭尽全力地教授文徵明书法技巧。

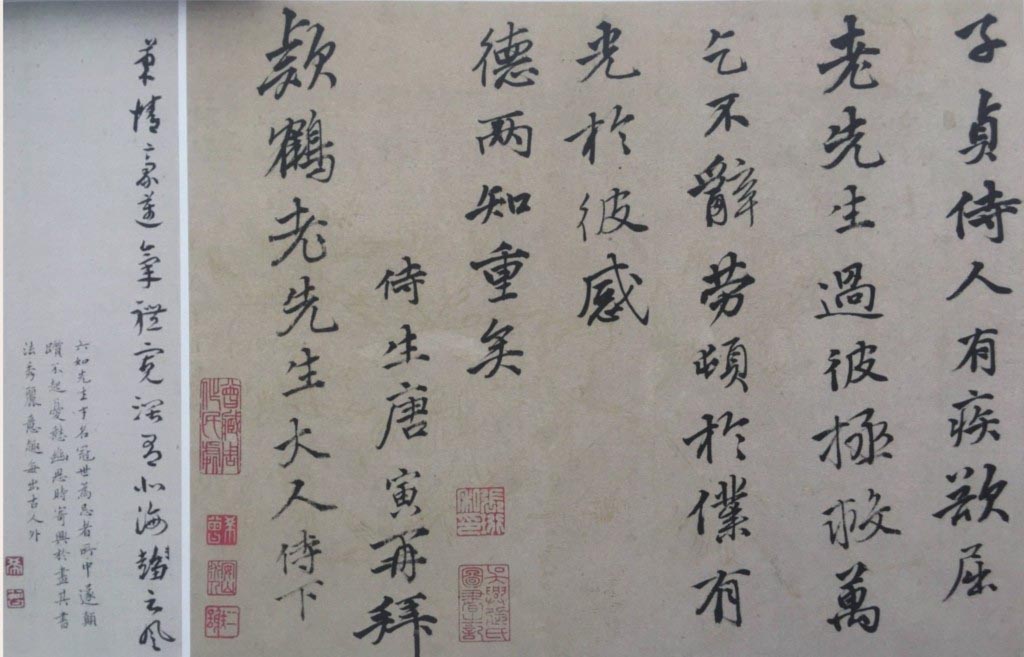

◆明 唐寅 《致款鹤老先生札》,现藏北京故宫博物院。

李应祯教授文徵明书法,讲解得细致而透彻:“凡运指、凝思、吮毫、濡墨,与字之起、落、转、换,大、小、向、背,长、短、疏、密,高、下、疾、徐,莫不有法。”

这些内容令文徵明茅塞顿开,书艺大有进步。文徵明后来充满感激地给老师写了一首诗,云:“公能折行忘前辈,我幸通家讲世亲。”

这些内容令文徵明茅塞顿开,书艺大有进步。文徵明后来充满感激地给老师写了一首诗,云:“公能折行忘前辈,我幸通家讲世亲。”

转过年来,到了弘治五年。

待在苏州的唐伯虎也没闲着,正忙着为人作画。弘治五年二月,苏州一代名医王观请唐伯虎画了一幅《款鹤图》,背后颇有故事。

王观出身于苏州名医世家。他的二哥名叫王节,是皇城太医院里的御医。王观本人在当时也非常有名。祝允明评价王观道:“自成化以来,江之南北,达于京师以及四远,称上医有十全功者,曰:王先生惟颙。”

这位王先生惟颙就是王观,初号杏圃,因苏州吴县知县文天爵赠其鹤,甚得欢心,于是为自己更号为款鹤,人称款鹤先生。

这位王先生惟颙就是王观,初号杏圃,因苏州吴县知县文天爵赠其鹤,甚得欢心,于是为自己更号为款鹤,人称款鹤先生。

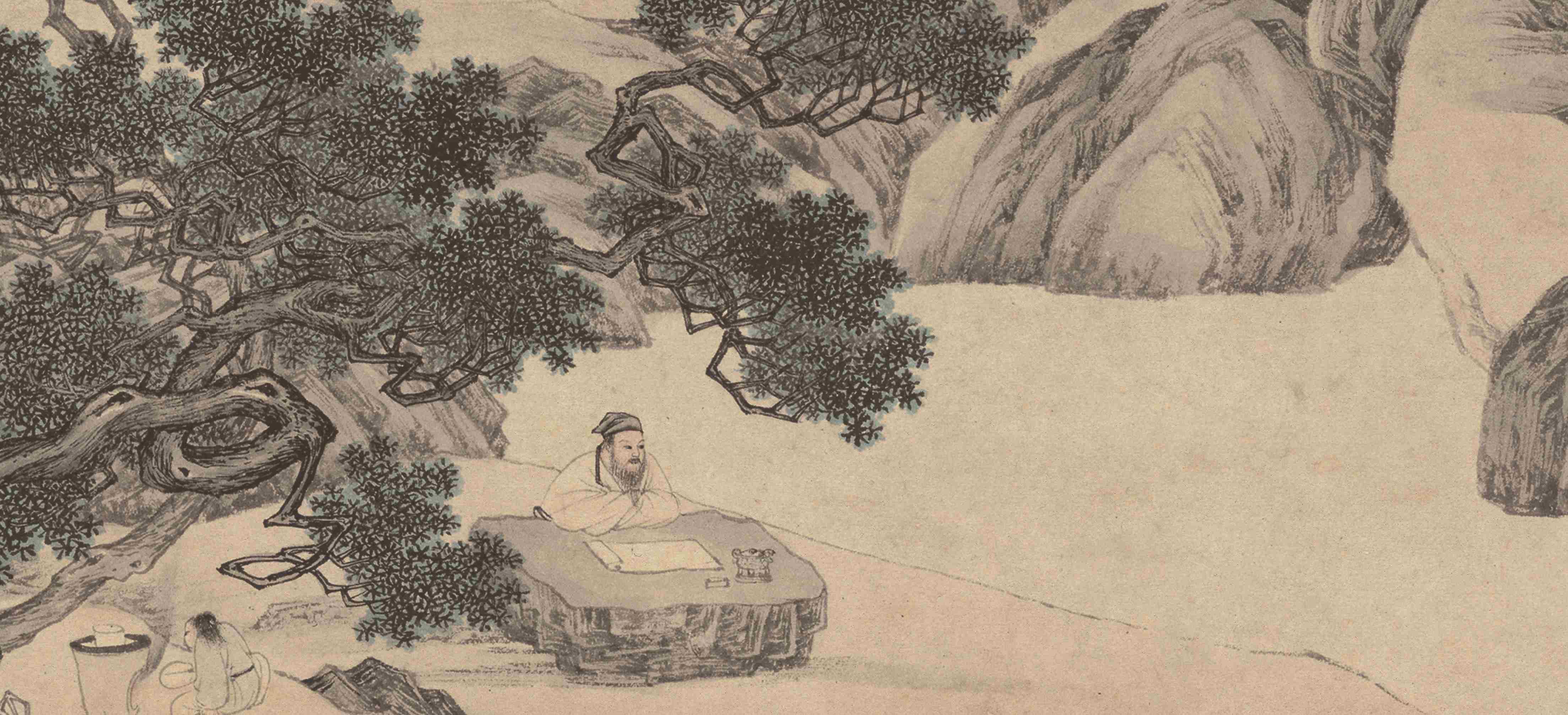

◆明 唐寅等 《款鹤图卷》(局部),现藏上海博物馆

王观家与文徵明家世代姻亲。王观的三哥叫王泰,“邑庠生,升贡太学未行”

,娶了文徵明的姑姑。按照辈分讲,王观长文徵明一辈。可是,王泰的儿子王云后来娶了文徵明之女,他俩又平辈了。王观的次子,就是著名画家王谷祥

,娶了文徵明的姑姑。按照辈分讲,王观长文徵明一辈。可是,王泰的儿子王云后来娶了文徵明之女,他俩又平辈了。王观的次子,就是著名画家王谷祥

,是文徵明的学生。当然,这些都是后话。

,是文徵明的学生。当然,这些都是后话。

唐伯虎在文坛交游,难免受人托请,比如麻烦名医王观出场为朋友看病。他曾经给王观去信:“子贞侍人有疾,欲屈老先生过彼拯救,万乞不辞劳顿。于仆有光,于彼感德,两知重矣。侍生唐寅再拜,款鹤老先生大人侍下。”

子贞侍人是谁呢?一说是位不知名的画家,还是个道士,名叫唐道时,字子贞。但按照年龄推算,明显不确。其实这位子贞侍人另有其人,就是唐伯虎恩师王鏊的长子王延喆,他字子贞。

王延喆也是唐伯虎一生的好友,关系甚密。台北故宫博物院收藏有唐伯虎《六月十八日致子贞信札》,证明他俩友情深厚。但从信札笔迹看,应是唐伯虎晚年所写:

《款鹤图卷》(局部)

别后到家,得彼处情事甚急。尚未回来,须作急打点。达之当事。寻一便人从之,以防意外。内写即唐寅良友,多蒙曾当面说过也。盖彼与我有干涉耳。寺中书恐不能用也。诸不一。子贞二兄即元。六月十八日。唐寅再拜。

回过头来,名医王观要麻烦唐伯虎为自己画一幅“别号图”

,也算是礼尚往来,唐伯虎自然要用心为之。

,也算是礼尚往来,唐伯虎自然要用心为之。

绘画手卷本是承载中国书画内容最重要的形式之一,装帧雅致,令观赏者如同游目画廊一般,逐渐展示图画的动人全貌。

精心观察唐伯虎早年创作的《款鹤图》,可看到画卷前端近景描绘了皴擦有致的巨大岩石,岩石后有一树秃枝,点明时节在深秋;岩石前,一棵柏树苍干盘绕,叶满树冠。柏树之下,炉火正旺。一童子跪在炉边,眼观炉上水壶,手持团扇扇火,炉膛里已升起烟火。

视线来到中景:见一老翁,年近半百,这便是别号主人款鹤先生王观。只见他端坐在石台之侧,双手拢袖,抬头目视前方。前方是平滑如镜的水面,有一只丹顶鹤立于水岸,正款步走来。石台之上,前有一宣德铜炉,几点星火。炉后面平铺着白纸,款鹤先生似乎正在思考如何写诗。

画卷的后端:蜿蜒在主人身后的山石,折返而来,看似卧虎盘踞于此。山石之上,忽然跃出一道六叠瀑布,翻腾而下,水花四溅,犹如天籁在耳,令人心旷神怡。画卷末端留白处,唐伯虎挥笔写下两行题款,曰:“吴趋唐寅奉为款鹤先生写意。”

唐伯虎不止画了一幅《款鹤图》,在另一幅《款鹤图》中,他写道:“弘治壬子仲春既望,摹李河阳笔,似款鹤先生。初学未成,不能工也。唐寅。”

李河阳者,即“南宋四大家”之首李唐。唐伯虎写“初学未成,不能工也”,可见他对王观的谦卑态度和敬畏之心。

李河阳者,即“南宋四大家”之首李唐。唐伯虎写“初学未成,不能工也”,可见他对王观的谦卑态度和敬畏之心。

也就是在这个时候,文林父子和李应祯结伴而行,一起回到了苏州。

弘治五年三月,李应祯获准致仕。文林也觉得在南京太仆寺干得没意思,而且家中有事,于是干脆就告病请归。两家人结伴同舟返回了故乡。路过宜兴时,他们还一起游览了张公洞,“相从甚乐”。

文家到底发生了什么事?其实是为迎接两件大喜事。其一,在苏州自家的空地上,文林新建的停云馆落成了。“停云馆三楹。前一壁山,大梧一枝。后竹百余竿”,整洁雅致,别有洞天。其二,次子文徵明终于要结婚了。

文徵明的准新娘是昆山人吴愈的第三女,比文徵明小三岁。吴愈是成化十一年(1475年)进士,比文林晚了一届,但两人是老朋友。

吴愈是著名画家夏昶(1388—1470)的女婿。

夏昶,字仲昭,昆山人,以画墨竹闻名,“时称天下第一”。李东阳当年盛赞夏昶的画作,并作诗《夏仲昭墨竹》,诗云:“江南墨竹近来荒,剩有人传夏太常。图印只今犹旧姓,风流知是少年狂。”夏昶的墨竹名播海外,朝鲜、日本、暹罗等国也有爱好者“悬金争购”,号称“夏卿一个竹,西凉十锭金”

夏昶,字仲昭,昆山人,以画墨竹闻名,“时称天下第一”。李东阳当年盛赞夏昶的画作,并作诗《夏仲昭墨竹》,诗云:“江南墨竹近来荒,剩有人传夏太常。图印只今犹旧姓,风流知是少年狂。”夏昶的墨竹名播海外,朝鲜、日本、暹罗等国也有爱好者“悬金争购”,号称“夏卿一个竹,西凉十锭金”

。夏昶之兄夏昺,字孟旸,官永宁丞,也擅书画,但不常作,也不轻易示人,所以没人见过他存世的作品。

。夏昶之兄夏昺,字孟旸,官永宁丞,也擅书画,但不常作,也不轻易示人,所以没人见过他存世的作品。

吴愈与夏昶之女育有三女。千金陆续出阁,长女嫁给了王银,生子王同祖;次女嫁给了正德三年(1508年)进士、太仓人陆伸,生子陆之箕,此子后成为都穆的女婿;第三女就是文徵明的夫人。文徵明一辈子称其夫人为“三小姐”,恭敬有加,至老不曾改口。夫妻俩相敬如宾,举案齐眉,幸福地生活到嘉靖二十一年(1542年),吴三小姐以七十岁高龄去世。明代韩昂在《图绘宝鉴续编》中说,文徵明“写竹得夏昶之妙”,应该就是从他与夏氏结亲这个角度说的。

吴愈任南京刑部郎中,与文林的官阶差不多大,恰巧此时吴愈升任四川叙州府(治今宜宾)的知府,成了四品要员。在上任之前,他还专门来苏州城拜访了亲家文家。那时文徵明与三小姐吴氏刚刚结婚。三月十日,文林为送别亲家吴愈组织了一场雅集活动,邀请沈周绘制了一幅《送别图》

,由文林和祝允明撰序,再请沈周、陈琦、吴瑄、张习、都穆、朱存理、刘嘉䋭等人题诗。

,由文林和祝允明撰序,再请沈周、陈琦、吴瑄、张习、都穆、朱存理、刘嘉䋭等人题诗。

亲家吴愈的到来,算是文家的一件大事,而作为文徵明的挚友,唐伯虎却没有参加这一活动,显然当时他人不在苏州。

到了这一年秋桂飘香的时候,喜讯传来:祝允明终于通过了乡试,考中举人!

祝允明的科举之路也不顺畅。他前后参加过五次乡试,前四次均铩羽而归。直到弘治五年的这次南京乡试他才如愿以偿。而且巧的是,弘治五年南京乡试的主考官不是别人,正是王鏊。

作为南京乡试的主考官,王鏊对录取谁和不录取谁,其实并无特权。乡试考生的考卷,先是由同考官批阅,然后择优录取,最后才将已经录取的考生的考卷呈送主考官,而在这一过程中,考生姓名及其以上三代的信息全部被弥封,考官们也不知道已经录取的考生是谁。解开弥封,是开榜前的最后一道程序。

当王鏊拿到祝允明的试卷时,弥封尚未解开。王鏊读了这份试卷,便对他的同僚说:这份试卷,肯定是苏州人祝允明的!待到开榜,果不其然!

这说明,王鏊对祝允明的行文风格和笔迹,已经非常熟悉。

祝允明通过了乡试,成为举人,压在他心头的石头终于算是落地了,他自此有了去北京参加礼部会试的资格。

根据祝允明的自述,祝允明就是在这个时候,在文徵明的介绍之下,与唐伯虎正式订交。

王鏊的长子王延喆身体不好,一直在家养病。其父舐犊情深,放心不下,所以待南京乡试完毕,王鏊顺道回苏州住了十天。

按当时惯例,主考官王鏊顺理成章地成了祝允明的座师。王鏊本来就很器重祝允明,与其交往甚多,于是得意扬扬,对旁人说:我真没有看错人!

从这里也可以看出,为何与唐伯虎同龄的张灵是祝允明的弟子,但唐伯虎不是,因为他是王鏊的学生,而祝允明这时也视主考官王鏊为座师,成了王鏊的学生,所以唐伯虎和祝允明可以算作师兄弟。