第一讲

丝绸与中国文明

丝绸之路的定义

丝绸之路的新认识

从世界五大纺织体系看中国文明

丝绸在中国文明发展过程中的作用

论地理,欧洲跟中国遥相睽隔,然而艺术史家和文明史家知道,这地域的悬隔未尝阻碍东西方之间所建立的必不可少的相互接触,跟今天的常情相比,古人大概比我们要坚毅,要大胆。商人、工匠、民间歌手或木偶戏班在某天决定动身起程,就会加入商旅队伍,漫游丝绸之路,穿过草原和沙漠,骑马甚或步行走上数月,甚至数年之久,寻求着工作和赢利的机会……

我相信到处流动的工匠也把一些绘画方法带到亚洲,我们在敦煌和其他地方发现了他们的作品。他们从希腊和罗马绘画中学会了一些表示光线和大气的方法,并把那些技巧纳入了自己的技术范围之中。……早在汉代,就有一些装饰艺术母题从欧洲传入中国,特别是葡萄叶纹及葡萄饰,还有莲花纹。这些花卉漩涡纹已被中国工匠改造后用在了银器和陶器上。

——贡布里希(E.H.Gombrich)

第一节

丝绸之路的定义

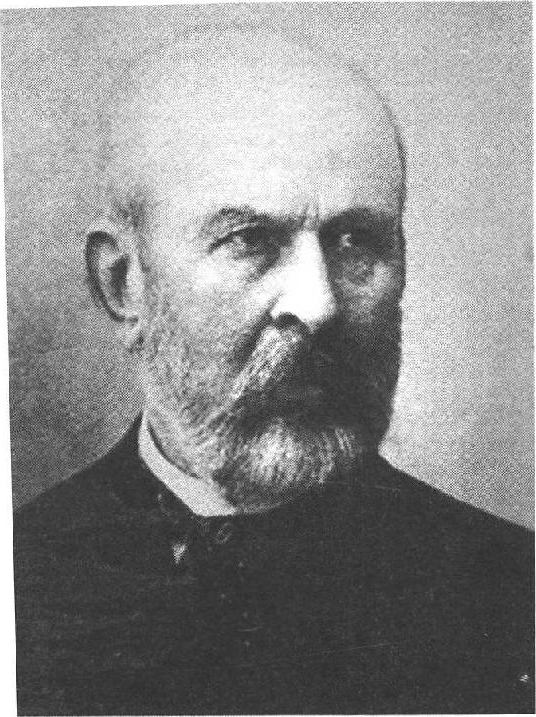

中国文明与欧、亚、非三大洲的古代文明很早就开始接触,相互影响,相互交流。这些古文明之间的交往路线一直没有概括性名称。1877年,德国地理学家李希霍芬(Ferdinand von Richthofen)在他的名著《中国》一书中首次提出“Seidenstrassen”(丝绸之路)一名。他对丝绸之路的经典定义是:“从公元前114年到公元127年间,连接中国与河中(指中亚阿姆河与锡尔河之间)以及中国与印度,以丝绸之路贸易为媒介的西域交通路线”。

这个名称很快得到东西方众多学者的赞同。英国人称为“Silk Roads”;法国人称作“La Route de la Soie”;日本人则称“绢の道”或“シルク口ード”,皆为丝绸之路一词的各种译名。

这个名称很快得到东西方众多学者的赞同。英国人称为“Silk Roads”;法国人称作“La Route de la Soie”;日本人则称“绢の道”或“シルク口ード”,皆为丝绸之路一词的各种译名。

1910年,德国史家赫尔曼(Albert Herrmann)从文献角度重新考虑丝绸之路的概念,并在他的《中国和叙亚之间的丝绸古道》一书中提,“我们应该把这个名称的涵义延伸到通往遥远西方的叙利亚的道路上”。 [1]

1-1 丝绸之路研究之父李希霍芬

李希霍芬之所以把丝绸之路的开通定在西汉使者张骞两次出使西域之后,

是因为张骞说他访问中亚诸国时“其地皆无漆丝”。这个记录被司马迁抄入《史记·大宛列传》。所以他特别强调张骞通西域的重要性。赫尔曼把丝绸之路的西端定在叙利亚,则是因为张骞通西域不久,中国丝绸就沿丝绸之路运到了罗马帝国境内。公元前65年,庞培率罗马远征军攻占地中海东岸,随后叙利亚并入罗马帝国版图。因此,赫尔曼提出丝绸之路上的文化交流不限于中国与中亚和印度之间,而且还存在于中国与罗马之间。

是因为张骞说他访问中亚诸国时“其地皆无漆丝”。这个记录被司马迁抄入《史记·大宛列传》。所以他特别强调张骞通西域的重要性。赫尔曼把丝绸之路的西端定在叙利亚,则是因为张骞通西域不久,中国丝绸就沿丝绸之路运到了罗马帝国境内。公元前65年,庞培率罗马远征军攻占地中海东岸,随后叙利亚并入罗马帝国版图。因此,赫尔曼提出丝绸之路上的文化交流不限于中国与中亚和印度之间,而且还存在于中国与罗马之间。