第四章

躯体系统疾病的评估与处理

第一节 感染性疾病或潜在感染灶的诊断与处理

由于手术的打击,病人术后机体抗感染能力明显下降,如病人体内存在感染灶,感染灶内的细菌易侵入机体并在体内繁殖,形成菌血症,当细菌到达内置物周围后,在此定植并形成生物膜,令抗生素很难抵达从而引发手术部位感染。一般而言,明显的感染灶通过病史采集和体格检查不难被发现,但无明显症状体征的隐匿感染灶的筛查却存在一定困难。以下方法有助于隐匿感染灶的筛查:

一、问诊

重点询问病人近期有无感冒、咽痛、慢性支气管炎急性发作、尿路刺激征、牙痛等症状;询问病人近期(1~2个月以内)有无关节腔穿刺、针灸、小针刀等有创操作史;如是女性病人,还需询问有无阴道炎、盆腔炎等病史。

二、体格检查

近期有感冒的病人,需重点检查咽部黏膜有无充血、淋巴滤泡,扁桃体有无肿大。老年或有慢支炎病史的病人需进行仔细肺部听诊,明确有无干、湿啰音。对有慢性肾盂肾炎的病人需检查有无肾区叩击痛。仔细检查病人皮肤有无破溃、疥疮、皮癣及皮疹,特别需注意病人有无足癣和股癣。如怀疑有鼻窦炎,需检查鼻旁窦有无叩压痛。常规检查口腔有无溃疡、龋齿及牙龈肿胀。

三、炎性指标

主要检查血沉、C反应蛋白(CRP)和白介素-6(IL-6)。血沉和CRP作为反映体内炎性水平的重要指标,一直用于临床炎症性疾病的筛查与诊断。华西医院骨科的研究表明通过术前血沉和CRP的筛查可极大的提高隐匿感染灶的检出率。在排除类风湿、强直性脊柱炎、痛风等炎性疾病的基础上,如血沉或CRP升高到正常值的2倍以上即应怀疑存在感染灶,当血沉升高至正常值的2倍以上,存在隐匿感染的阳性预测值为76.5%;当CRP升高至正常值的2倍以上时,存在隐匿感染的阳性预测值达到82.4%;当两者均升高到正常值的2倍以上时,存在隐匿感染灶的阳性预测值高达86.3%,务必进一步、全面地仔细检查各个可能出现隐匿感染灶的部位,必要时推迟甚至取消手术。如是类风湿等炎性疾病,血沉和CRP升高到正常值的3倍以上时,提示炎性反应活跃,需暂缓手术,先用激素和非甾体抗炎药治疗,控制炎性反应后再行手术。IL-6相对于血沉、CRP具有更高的灵敏性,且IL-6与CRP的反应具有高度的一致性,结合IL-6检查可进一步增加隐匿感染灶的检出率。

四、其他检查

所有病人需常规检查小便常规,对复查2次以上小便常规尿沉渣镜检每高倍镜下白细胞数>5个,或细菌数增多以及有脓细胞的病人需行尿培养,明确有无尿路感染或无症状性菌尿。对怀疑有鼻窦炎的病人需行鼻窦CT以明确诊断。对怀疑有口腔、眼耳鼻部、生殖道等部位感染灶的病人,需行相关的专科检查以明确有无感染灶。

五、隐匿感染灶的常见部位

病人体内的感染灶除可能存在于常见的上呼吸道、肺部、泌尿道外,还可能存在于皮肤黏膜、口腔、生殖道及眼耳鼻部。华西医院骨科研究发现,髋膝关节置换术前隐匿感染灶最常见的部位是肺部和上呼吸道,分别占所有隐匿感染灶的21%和20%,其次依次为:泌尿生殖道(15%)、近期有创操作(13%)、口腔(12%)、皮肤软组织(11%),眼、耳、鼻部(4%)以及骨关节(4%)。因此,当怀疑存在隐匿感染灶时需对上述部位进行全面检查。

(黄强 裴福兴)

第二节 心脏疾病评估

一、高血压病及靶器官损害

高血压是一种以体循环动脉压升高引起动脉粥样硬化病变,导致多靶器官如心、脑、肾等损害的全身性疾病,是围术期心脑血管意外的重要危险因素。围术期监测血压、降压治疗及维持血压稳定对于预防心脑血管意外、提高围术期安全性至关重要。

(一)血压控制目标

2014年美国成人高血压指南(JNC8)血压控制目标为:大于60岁人群收缩压<150mmHg和舒张压<90mmHg,小于60岁人群收缩压<140mmHg和舒张压<90mmHg,合并慢性肾脏病或糖尿病病人收缩压<140mmHg和舒张压<90mmHg。由于高血压病人血管长期处于痉挛状态,降压治疗达到目标血压后需要5~7天才能解除这种痉挛状态,因此,围术期血压控制达到目标血压并维持5~7天后实施择期手术比较安全。对于不合并高血压脑病或心、肾功能不全的高血压病人,通过规范的围术期降压治疗,对手术耐受性较好。

(二)血压监测及处理

高血压病人应该常规进行血压监测,通过连续血压监测,掌握血压控制情况,并根据需要调整降压药物剂量及种类,从而将血压维持在目标血压以内,围术期抗高血压药物不能中断,必须持续到手术当天,可以于术晨少量清水将当天的药物吞服,术后根据血压回升情况灵活掌握,保证围术期安全性。

1.血压监测方法

分别在清晨、中午、晚上测量血压3次,并且测量前病人需卧床平静休息30分钟,以免因活动、情绪激动产生误差。

2.入院前已明确诊断高血压的处理

服用利血平或利血平类药物降压治疗,或服用阿司匹林、波利维(氯吡格雷)预防心脑血管意外的高血压病人,入院前或术前需停药5~7天,并改用其他降压药物,因为利血平可减弱心肌和血管对儿茶酚胺的反应性,麻醉时可能导致心动过缓和低血压,增加围术期心血管意外的风险,而阿司匹林和波利维会影响血小板的功能,导致凝血功能异常,引起术中/后大量出血。

入院后通过连续血压监测掌握血压控制情况,如果血压控制良好并且在目标血压以内,则维持原降压方案不变;如果血压控制不佳,未达到目标血压,则需要通过调整降压药物剂量或种类来达到目标血压。

3.入院后首次诊断高血压的处理

除了连续动态监测血压外,应该在第一时间选择血管紧张素转化酶抑制剂(ACEI):卡托普利、依那普利、贝那普利;或血管紧张素Ⅱ受体阻滞剂(ARB):氯沙坦、伊贝沙坦、缬沙坦;或钙离子通道阻滞剂(CCB):硝苯地平、非洛地平、氨氯地平、尼群地平;或β受体阻滞剂:萘洛尔、比索洛尔、美托洛尔;或利尿剂:氢氯噻嗪、螺内酯、吲达帕胺,这几类降压药物中的一种单用或者几种联合使用进行降压治疗,通常有以利尿剂为基础的联合用药方案和以钙通道阻滞剂为基础的联合用药方案,使用方法上推荐一种药物使用到最大剂量仍未达到降压目标后才加用另一类降压药,不推荐多种药物小剂量联用。或者请心脏内科医师会诊处理。

4.特殊情况下高血压的处理

对于难以控制的重度高血压或需要急诊手术,但未正规治疗的高血压病人,可静滴硝普钠控制血压,其药效快、作用强、持续时间短,能直接扩张小动脉及静脉血管,给药过程中需密切监测血压和心率,随时调整剂量,但是长期大剂量应用可引起硫氰化物蓄积中毒,必要时应测定血中硫氰化物浓度。

(三)靶器官损害评估

由于高血压病可导致心、脑、肾等全身重要脏器病变,因此高血压病人应常规评估这些重要靶器官是否损伤及损伤程度,临床症状和体征是提示靶器官损伤的重要线索和依据,辅以相应的影像或实验室检查,可以对靶器官进行比较全面的评价,从而预估手术风险,提供手术安全性。

1.高血压脑部评估

高血压可引起颈动脉粥样硬化、颅内小血管硬化、栓塞和出血,导致颅内供血不足从而出现头痛、头晕甚至肢体感觉、运动障碍等。因此,对于高血压病人如果伴随上述临床症状或体征,应该进行颈动脉彩超检查,明确是否有颈动脉粥样硬化或狭窄,后者是颅内供血不足以及小血管病变的可靠预测指标,必要时进行头部CT/MRI检查,明确是否有腔隙性脑梗死等病变,这些颅内血管病变会增加围术期脑血管意外的风险。

2.高血压心脏评估

高血压可引起冠状动脉粥样硬化导致冠脉狭窄、心肌供血不足,从而导致冠心病、心绞痛及心肌梗死。对于伴随心前区不适、疼痛、胸闷的高血压病人,应考虑是否有心脏损害的可能,除了常规心电图检查以外,应进行冠脉CT造影或心肌核素灌注显像检查,明确冠脉是否有狭窄及狭窄程度、心肌是否有缺血及缺血程度。

高血压由于心脏前/后负荷增大,因而会引起心脏结构发生改变,如左室肥厚、左房增大等,严重时可导致心脏收缩/舒张功能受限,心脏泵血不足从而导致心力衰竭。因此,对于高血压病人,如伴随心慌、心累、呼吸困难或乏力等临床症状或胸部X线片提示心影增大或心电图提示左室高电压,应考虑高血压性心脏病或心衰的可能性,应进行心脏彩超及前脑性尿钠肽(BNP)检查,前者可以明确心脏结构改变,心室收缩/舒张功能以及射血分数,后者是诊断心衰比较可靠的检查指标,并且与预后密切相关。

对于严重的冠脉狭窄、心肌缺血、心室收缩/舒张功能受限,应先治疗心脏疾病后再考虑关节置换手术,心衰病人经过治疗心功能纠正到Ⅰ或Ⅱ级一般能耐受手术,Ⅲ级心功能慎重手术,Ⅳ级心功能禁忌手术。

3.高血压肾脏评估

高血压可引起肾脏血管硬化、肾小球萎缩及肾萎缩,从而出现肾功能损害,后者反馈分泌肾素-血管紧张素-醛固酮类激素,导致血压进一步升高,形成恶性循环。肾功能损害除了进一步加剧血压升高外,还增加骨科围术期各种并发症的发生风险,如心脑血管意外、感染、水电解质紊乱及呼吸衰竭等。常规的肾功能、肾脏彩超及小便常规检查对肾功能能够进行比较全面的评估,肾动脉彩超血流成像(CDFI)可以评估肾脏动脉血流灌注情况,而核素扫描肾图可以估算肾小球滤过率(GFR),对肾功能损伤程度是比较客观的评价标准。

二、冠心病

冠心病是指冠状动脉粥样硬化使管腔狭窄或阻塞,或冠状动脉功能性改变即冠状动脉痉挛,导致心肌缺血、缺氧而引起的心脏病,亦称缺血性心脏病。临床上可分为无症状性心肌缺血型、心绞痛型、心肌梗死型、缺血性心肌病型和猝死型五种临床类型。冠心病是围术期死亡的独立危险因素,对于合并冠心病的病人,术前仔细评估,围术期谨慎处理是保障手术安全性的关键。

(一)冠心病控制目标

维持血流动力学稳定及冠状动脉通畅,降低心肌氧耗,避免诱发冠状动脉粥样斑块破裂、脱落或冠脉痉挛的危险因素,如血压波动、疼痛、情绪紧张、睡眠障碍等,防止发生心肌急性严重缺血出现急性冠状动脉综合征(ACS)导致心源性死亡。对于冠状动脉疾患已经稳定,心电图重复检查无变化,心绞痛发作后经过3个月以上已稳定者,可实施择期手术;新近发生过心肌梗死而施行大型骨科手术,会导致死亡率显著增高,如果不是挽救生命的急诊手术,应尽可能推迟至少三周,择期关节置换手术尽可能推迟半年以后。

(二)冠心病的诊断与处理

1.冠心病诊断

冠心病的诊断依赖病史、查体和必要的辅助检查,通过详细地病史询问和体格检查,通常能够发现有助于诊断的有用线索。胸骨后或心前区压榨性疼痛,常放射至左肩、左臂内侧达无名指和小指,也可放射至颈、咽或下颌部,伴心慌、胸闷,可有烧灼感,一般无针刺或刀扎样疼痛,休息或舌下含服硝酸甘油后缓解,提示心绞痛;胸骨后或心前区针刺或刀扎样剧烈疼痛,可放射至颈、咽或下颌部,持续时间长,可达数小时或数天,休息和含服硝酸甘油不能缓解,常伴烦躁不安、出汗、恶心、呕吐、恐惧或有濒死感提示心肌梗死,不典型表现为上腹部疼痛,少数病人无明显疼痛,以休克或急性心力衰竭为主要表现。

心电图(ECG)是诊断冠心病的重要辅助检查方法,心绞痛最常见的心电图是ST-T改变,包括ST段抬高或降低超过0.1mV,T波低平或倒置,心肌梗死最常见的心电图是坏死区域导联上出现宽而深的Q波(病理性Q波),ST段抬高呈弓背向上或压低,T波倒置,并且宽而深,两肢对称。对于怀疑冠心病病人可进行ECG运动试验,最常用的阳性标准为运动中或运动后持续2分钟以上的ST段水平型或下斜型压低超过0.1mV。近年来心肌核素灌注显像被广泛应用与冠心病的诊断及鉴别诊断,明显优于ECG运动试验,心肌灌注核素显像不是诊断急性心肌梗死的首选检查方法,但是,在临床症状、酶学检查和心电图改变不典型的可疑急性心肌梗死病人,静态心肌灌注显像正常可以除外急性心肌梗死和不稳定性心绞痛,并且可以检测心肌梗死后的心肌缺血,估价心肌活力和心肌梗死病人的预后。心肌标志物如肌钙蛋白I(cTnI)、肌钙蛋白T(cTnT)和血清超敏C反应蛋白(hsCRP)除了辅助心肌梗死诊断外,其峰值越高预示着病人预后越差。

2.入院前已明确诊断冠心病的处理

已行冠脉支架或冠脉搭桥及服用阿司匹林、波利维的冠心病病人,入院前或术前需停药5~7天,可改为皮下注射低分子肝素,术前1天停药,因为阿司匹林和波利维会影响血小板的功能,导致凝血功能异常,引起术中和(或)术后大量出血。对于口服的β受体阻滞剂(美托洛尔)、降脂药物(辛伐他汀)、血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI,卡托普利、依那普利)等药物应该继续服用。

对于冠状动脉疾患已经稳定或冠状动脉支架/搭桥术后心肌血供已经得到改善,心绞痛发作3个月以上、心肌梗死发作6个月以上且病情稳定,心电图重复检查无变化,心肌核素灌注扫描未见可逆性灌注缺损,可实施择期手术,否则应该先心脏科治疗病情稳定后才能手术。围术期应该避免引起心肌缺血的诱因,如术前积极降压、控制心律及扩张冠脉改善心肌血供,术中减少失血,维持循环稳定,避免容量不足或过多,术后加强镇痛、改善睡眠及缓解精神紧张等。

3.入院后首次诊断冠心病的处理

无禁忌证的情况下应尽早口服的β受体阻滞剂(美托洛尔)、降脂药物(辛伐他汀)、血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI,如卡托普利、依那普利),改善心肌血供及降低心肌氧耗。

评估冠状动脉狭窄程度和是否有心肌缺血。冠脉CT造影和冠脉造影是诊断冠状动脉狭窄最直接的检查方法,并且冠脉造影可以安置支架恢复冠脉血供,心肌核素灌注显像对冠心病的诊断具有较高灵敏度和特异性,还可以判断冠状动脉狭窄的部位,心肌灌注显像正常预示病人的预后良好,即使冠状动脉造影显示冠状动脉狭窄的存在,心肌灌注显像正常的病人的预后也是很好的。心肌显像也可以判断处于“高危险状态”的冠心病病人,表现为:可逆性灌注缺损累及1个或多个冠状动脉血管床,在定量分析为大面积的灌注缺损;运动试验后左心室心腔一过性扩大。对于重度冠脉狭窄或心肌核素显像证实为高危险状态的冠心病,应该心脏科治疗病情平稳6个月后再实施择期手术。

4.急性心肌梗死的急救措施

住院病人发生急性心肌梗死应该及早发现并立即抢救,同时立即请心脏内科会诊,共同制定抢救治疗原则。治疗原则是尽快行心肌再灌注治疗,保护和维持心脏功能,挽救濒死的心肌,防止梗死面积扩大,缩小心肌缺血范围,及时处理严重心律失常、泵衰竭和各种并发症,防止猝死。

(1)监护和一般治疗:

包括卧床休息、吸氧及心电监护。对病人进行必要的解释和鼓励,缓解病人焦虑和紧张情绪,以便得到充分休息及减轻心脏负担。吸氧对休克或左心室功能衰竭的病人特别有用,能够改善心肌供血,有利于防止心律失常,同时也有利于减轻疼痛。心电监护能够实时监测心率、心律及血压和心功能的变化,指导及时采取治疗措施。

(2)辅助检查:

心电图及心肌酶学对急性心肌梗死的诊断具有重要意义,应该在病人发病第一时间内完成检查。由于心肌酶学相对滞后并且检测需要耗费一定时间,病史及临床症状、查体结合心电图在早期急性心肌梗死的诊断方面显得尤为重要;对于典型临床表现和心电图ST段抬高已能明确诊断为急性心肌梗死时,绝不能等待心肌酶学检查结果而延误再灌注治疗。

(3)缓解疼痛:

缓解心前区疼痛能够有效缓解急性心肌梗死病人焦虑情绪,有利于预防梗死范围的进一步扩大,改善预后。最有效的方法是心肌再灌注治疗使堵塞血管再通、恢复缺血心肌的供血,但是在再灌注治疗前可选用下列药物尽快解除疼痛。

1)吗啡或度冷丁(哌替啶):

吗啡2~4mg静脉注射,必要时5~10分钟后重复使用,可有效减轻病人交感过度兴奋和濒死感,但应注意低血压和呼吸功能抑制。或可使用度冷丁50~100mg肌内注射。

2)硝酸酯:

通过扩张冠状动脉及外周血管、降低阻力,增加冠状动脉血流量以及增加静脉容量,减少静脉回心血流量降低心脏负荷,对于大多数心肌梗死病人都有应用硝酸酯类药物指征,但是明显低血压病人(收缩压<90mmHg),尤其是合并心动过缓时应禁用。

3)β受体阻滞剂:

β受体阻滞剂(美托洛尔、阿替洛尔)能阻断交感胺类对心率和心收缩力的刺激作用,减慢心率、降低血压、减低心肌收缩力和氧耗量,从而缓解心绞痛的发作,并且能够有效降低急性心肌梗死病人心室颤动发生率,在最初几小时内,使用β受体阻滞剂可以限制梗死面积。因此,上述药物在循环稳定的情况下应尽早常规应用,尤其适用于窦性心动过速和高血压的病人。禁忌情况包括:心力衰竭、低血压(收缩压<90mmHg)、心动过缓(心率<60次/分)或有房室传导阻滞;用法方面首选口服制剂,高危的病人也可静脉推注,每次5mg,每次推注后观察2~5分钟,如果心率<60次/分或收缩压<100mmHg则停止给药,静脉注射美托洛尔总量可达15mg。

(4)抗血小板及抗凝治疗:

阿司匹林对各种类型的急性冠脉综合征都有效,为了迅速达到治疗性血药浓度,首次剂量至少需300mg,通过咀嚼药片促进口腔黏膜吸收,其后100mg/d长期维持。氯吡格雷与阿司匹林有协同抗血小板作用,但机制不同,首剂至少300mg,以后75mg/d,推荐氯吡格雷和阿司匹林联合应用。

抗凝治疗目前临床较多应用低分子肝素,在急性心肌梗死中的应用视临床情况而定,对于溶栓治疗的病人抗凝治疗通常作为辅助用药,对于未溶栓治疗的病人使用肝素是否有利并无充分证据。

(5)再灌注治疗:

再灌注治疗即是使闭塞的冠状动脉再通,使缺血心肌得到再灌注,包括溶栓治疗和紧急经皮冠状动脉介入术(PCI)。早期再灌注治疗能够挽救濒临坏死的心肌或缩小坏死范围,改善病人预后。因此,怀疑或明确诊断急性心肌梗死时应该立即联系心脏内科医师,争取在发病90分钟内进行溶栓治疗或急诊行紧急经皮冠状动脉介入术(PCI),及时有效地恢复心肌再灌注。

(三)冠心病危险因素评估

冠心病是多因素作用所致,通过对冠心病危险因素分析,有助于识别早期不典型冠心病。

1.高脂血症

高脂血症与动脉粥样硬化密切相关,尤其是中等和低密度脂蛋白,对于高脂血症病人合并心前区不适、疼痛、胸闷等症状,应该考虑有无冠心病的可能,应进行冠脉CT造影或心肌核素灌注显像检查。

2.高血压

高血压与冠心病直接相关,对于伴随心前区不适、疼痛、胸闷的高血压病人,除了常规心电图检查以外,应进行冠脉CT造影或心肌核素灌注显像检查。

3.糖尿病

糖尿病可引起冠状动脉粥样硬化,发生较早并且很常见,对于伴随心前区不适、疼痛、胸闷的糖尿病病人,应进行冠脉CT造影或心肌核素灌注显像检查。

4.遗传因素

动脉粥样硬化有在家族中聚集发生的倾向,对于家族中有冠心病的病人,如伴随心前区不适、疼痛、胸闷等症状,应进行冠脉CT造影或心肌核素灌注显像检查,明确是否有冠脉狭窄及心肌缺血。

三、心力衰竭

心力衰竭是指在各种致病因素作用下,心脏的收缩/舒张功能发生障碍,心输出量下降,从而使组织、器官血液灌注不足,同时伴有肺循环和(或)体循环淤血表现的临床综合征,是非心脏手术围术期心脏不良事件和死亡率增高的独立危险因素。

(一)心衰控制目标

针对引起心衰病因治疗,减轻心脏负荷,控制心衰症状,改善心功能。心功能Ⅰ或Ⅱ级能耐受手术,心功能Ⅲ级慎重手术,心功能Ⅳ级禁忌手术。

(二)心衰诊断及处理

1.心衰诊断

急性心衰发病急骤,临床表现早期症状为突然出现不同程度的烦躁、心慌或胸闷等症状,常伴有心率增快、血压升高、呼吸急促,逐渐出现典型的端坐呼吸或夜间呼吸困难,不能平卧,严重时咳粉红色泡沫痰,查体颜面部皮肤饱满、球结膜水肿是常见的体征,早期肺部听诊可有轻微的哮鸣音,随后出现细湿啰音,影像学检查X线片或CT上可能会出现肺纹理增多、增粗或模糊,双肺门呈放射状分布的大片云雾状阴影或大结节影,非心脏手术围术期通常由静脉液体入量过多、出量过少引起,因此仔细计算出入量平衡是诊断心衰的重要依据,同时严重的心律失常或心肌梗死也可导致急性心衰,应加以鉴别。

慢性心衰需要通过详细的询问病史及查体来判断,日常活动受限是慢性心衰的典型表现,常表现为轻微活动后心慌、心累、气促等,外周静脉充盈也是慢性心衰的主要表现之一,包括颈静脉怒张、肢体水肿、腹痛等症状,另外颜面部皮肤饱满、球结膜水肿也是常见的体征,严重病例可能有胸、腹水表现。

除了临床症状体征外,影像和实验室检查是诊断心衰的重要参考,心脏彩超可以明确心脏结构改变,心室收缩/舒张功能以及射血分数,前脑性尿钠肽(BNP)检查是诊断心衰比较可靠的检查指标,并且与预后密切相关。

2.心功能评估

目前通常采用美国纽约心脏病协会(NYHA)分级标准,将心功能分为四级、心衰分为三度。Ⅰ级:体力活动不受限,日常活动不引起过度的乏力、呼吸困难或心悸,即心功能代偿期;Ⅱ级:体力活动轻度受限,休息时无症状,日程活动即可引起乏力、心悸、呼吸困难或心绞痛,亦称Ⅰ度或轻度心衰;Ⅲ级:体力活动明显受限,休息时无症状,轻度日常活动即可引起上述症状,亦称Ⅱ度或中度心衰;Ⅳ级:不能从事任何体力活动,休息时也有充血性心衰或心绞痛症状,任何体力活动后加重,亦称Ⅲ度或重度心衰。

3.入院前已明确诊断心衰的处理

首先进行心功能评估及导致心衰的基础疾病评估,对于治疗后心功能达到Ⅰ或Ⅱ级并且基础疾病控制良好的病人,可维持原治疗方案,对于治疗后心功能未达到Ⅰ或Ⅱ级或者基础疾病控制不佳的病人,则需要通过调整药物剂量或种类来改善心功能和控制基础疾病。

4.入院后首次诊断心衰的处理

首先进行心功能评估和改善心衰症状治疗,同时积极搜寻导致心衰的基础疾病。改善心衰症状的治疗上首先应记录24小时出入量,严格限制液体入量,尽早使用螺内酯、氢氯噻嗪等利尿剂,降低心脏前/后负荷,并注意维持电解质平稳,氨茶碱可以有效解除支气管痉挛、减轻呼吸困难,同时其还有正性肌力、扩张外周血管和利尿作用,宜尽早使用,必要时使用洋地黄强心治疗。基础疾病明确后应针对引起心衰的基础疾病进行治疗,必要时请心脏科医师协助治疗。

5.特殊情况下心衰的处理

急性心衰发病急骤,症状重,死亡率高。除了严格限制液体入量、利尿维持水电解质平衡外,吗啡能够抑制中枢性交感神经而反射性降低外周静脉和小动脉张力,减轻心脏前后负荷,降低呼吸中枢兴奋性,使呼吸频率减慢,改善通气功能,其中枢镇静作用可减轻病人烦躁不安而减低耗氧,但是伴有呼吸抑制者禁用;氨茶碱可以解除支气管痉挛、减轻呼吸困难,同时其还有正性肌力、扩张外周血管和利尿作用;扩血管药物如硝普钠或硝酸甘油,能够有效增加外周血管容量,降低外周血管张力,减轻心脏前、后负荷;糖皮质激素可以降低外周血管阻力和解除支气管痉挛。对于因大面积心肌梗死、严重的心律失常引起的心衰,应该及时请心脏科医师协助治疗,防止病情进一步恶化。

(三)导致心衰的基础疾病评估

心力衰竭是各种致病因素导致心脏的收缩/舒张功能发生障碍,心输出量下降,从而使组织、器官血液灌注不足的一种疾病。明确导致心衰的基础疾病并针对性地进行治疗,是治疗心衰、改善心功能的重要基础。

1.甲状腺疾病

甲亢或甲减可导致心律失常、组织水肿及心衰等。合并心律失常、情绪易激动或低落的心衰病人,应进行甲状腺激素及彩超检查,对于甲状腺疾病导致心衰的病人,应该首先治疗甲状腺疾病,激素水平正常后才能手术。

2.高血压

长期未经控制的高血压由于心脏前/后负荷增大,会引起心脏结构发生改变,如左室肥厚、左房增大等,严重时可导致心脏收缩/舒张功能受限,心脏泵血不足从而导致心力衰竭。合并高血压的心衰病人应进行胸部X线片、心电图及心脏彩超检查,明确心脏结构改变、心室收缩/舒张功能以及射血分数。

3.心律失常

严重的心律失常会导致心脏有效收缩/舒张功能下降,从而引起心脏泵血功能下降导致心衰。心律失常导致的心衰病情危急,应该及时转心脏科或请心脏科医师协助治疗。

4.心肌梗死

大面积心肌梗死会导致心脏室壁失活或运动不协调,从而引起心脏泵血功能下降导致心衰。急性大面积心肌梗死导致的心衰病情危急,应该及时转心脏科或请心脏科医师协助治疗。陈旧性大面积心肌梗死引起的心衰,围术期发生急性冠脉综合征及急性心衰的风险极高,应慎重手术,围术期除了改善心衰症状治疗改善心功能外,应进行心脏彩超检查,明确心脏结构改变、心室收缩/舒张功能以及射血分数,并可进行冠脉造影或心肌核素灌注检查,评估再发心肌梗死的风险。

5.心脏瓣膜疾病

晚期心脏瓣膜疾病会引起心脏泵血功能下降导致心衰。应进行心脏彩超检查,严重的心脏瓣膜疾病应该先在心脏科治疗后再进行手术。

6.心肌病

心肌炎及各种心肌病导致心肌受损,心肌收缩/舒张功能异常,引起心脏泵血功能下降导致心衰。应进行心脏彩超检查,严重的心肌病应该先在心脏科治疗后才能手术。

7.肾脏疾病

各种晚期肾脏疾病,由于肾功能排泄障碍导致水钠潴留、全身组织水肿及血容量增高,长期心脏负荷过高从而出现心衰,应进行肾功能、肾脏彩超及小便常规检查,并针对肾脏疾病进行治疗,必要时进行血液透析或请肾脏科医师治疗,改善心衰症状。

四、心律失常

心律失常是各种心内外疾病或生理情况下心脏激动的起源、频率、节律、传导速度和传导顺序异常,是心肌细胞的电生理异常。严重的心律失常会导致明显的血流动力学改变甚至死亡,因此围术期应积极排查及纠正引起心律失常的病因,保证手术的安全性。

(一)心律失常控制目标

心律失常控制目标是心脏泵血功能能够维持血流动力学稳定。鉴别心律失常性质属于良性(功能性)、潜在恶性(有害)还是恶性(严重有害)对手术的安全性非常重要。一般认为,良性心律失常见于无器质性心内外疾病人,常由自主神经功能失衡等所致,多无症状,可表现为窦性心动过速、窦性心动过缓、窦性心律不齐、房性或室性期前收缩、一度或二度房室传导阻滞、右束支传导阻滞,多不需要抗心律失常药物治疗,一般能耐受手术;心房纤颤病人心室率控制在80~90次/分才可手术;对于潜在恶性或恶性心律失常,需要纠正基础疾病、抗心律失常治疗或安置心脏起搏器后才能手术。

(二)心律失常诊断及处理

1.心律失常诊断

心律失常的诊断依赖病史、查体和必要的辅助检查,通过详细的病史询问和体格检查,通常能够发现有助于诊断的有用线索,如心律失常的病因与诱因、发作频率与终止方式、病人的感受和对血流动力学的影响以及血压高低、心音强弱、心脏杂音及刺激迷走神经等方法对心律失常的影响等。常用的辅助检查包括心电图、动态心电图及心脏彩超等。

2.入院前已明确诊断心律失常的处理

服用阿司匹林、波利维、华法林预防血栓的心律失常病人,入院前或术前需停药5~7天,因为阿司匹林和波利维会影响血小板的功能,导致凝血功能异常,引起术中/后大量出血。

对于良性心律失常,无需特殊处理,一般能耐受手术,对于潜在恶性或恶性心律失常,应评估导致心律失常的基础疾病治疗情况,如果基础疾病控制良好,既往抗心律失常方案有效,则维持原治疗方案,如果基础疾病控制不佳或抗心律失常方案无效,则需要调整用药方案,或者请心脏科医师协助治疗。

房颤病人应进行心脏彩超检查,如果有心内附壁血栓,应先到心脏科治疗后才能手术,心率控制在80~100次/分、心内无附壁血栓可实施手术,围术期应加强抗凝治疗;窦性心动过缓阿托品试验心率较基础心率<20%或极限疲劳运动后心率<90次/分、三度房室传导阻滞、完全性左束支传导阻滞、完全性右束支传导阻滞合并左束支分支传导阻滞有发生心脏停搏的危险,需要安置临时或永久心脏起搏器后才能手术。

3.入院后首次诊断心律失常的处理

详细询问病史及体格检查,辅助心电图、实验室及影像学检查,鉴别是良性、潜在恶性还是恶性心律失常。对于良性心律失常,无需特殊处理,对于明确病因的潜在恶性或恶性心律失常,如甲状腺功能异常、电解质紊乱、酸碱失衡及缺血性心脏病、充血性心力衰竭和心源性休克等,应针对基础疾病进行治疗,或者请心脏内科医师协助抗心律失常药物治疗。对于潜在恶性或恶性心律失常,基础疾病控制良好,心律失常控制满意或安置心脏起搏器后才能手术。

4.特殊情况下心律失常的处理

对于急性心肌梗死伴室性心动过速等紧急情况,可首先利多卡因治疗,常用剂量静脉注射每次50~100mg,必要时5~10分钟后重复静注,1小时内总量不超过300mg,有效后1~4mg/min静滴维持。

对于合并冠心病等器质性心脏病或心功能不全伴潜在恶性和恶性快速性心律失常,如各型期前收缩、心动过速(室性、室上性)、房扑、房颤和预激综合征所致的房室折返性心动过速,可首先胺碘酮缓慢静脉注射,剂量为2.5~5.0mg/kg,稀释后缓慢静脉注射(5分钟以上),有效后0.5~1.0mg/min静滴维持。

对于突然发作的室上性阵发性心动过速,可压眼眶、颈动脉窦或咽部刺激迷走神经来终止发作,如刺激无效可选用普罗帕酮、胺碘酮等静脉注射。

对于心脏骤停、心室颤动等紧急情况,应选择肾上腺素抢救,常用剂量为3~5mg静脉注射或气管内滴入,无效时3~5分钟后重复静注。对于严重窦性心动过缓、窦性停搏、窦房传导阻滞,可使用阿托品静脉注射。

心律失常发作时出现心绞痛、心功能不全、晕厥或休克等严重症状或药物治疗无效时,应立即进行电复律等治疗。

(三)导致心律失常的基础疾病评估

1.心脏器质性病变

各种器质性心脏病是引发心律失常最常见的病因,该类疾病产生心肌缺血、缺氧及损伤和瘢痕形成均可导致心肌细胞电生理异常。对于心律失常的病人,首先应进行高血压、冠心病、心肌梗死及瓣膜疾病等筛查,明确是否由于心脏的器质性病变导致。

2.甲状腺疾病

甲亢或甲减可导致心律失常。心律失常病人合并情绪易激动或低落,应进行甲状腺激素及彩超检查,对于甲状腺疾病导致心律失常的病人,应该首先治疗甲状腺疾病,激素水平正常后才能手术。

3.水电解质紊乱和酸碱失衡

各种原因引起的低钾血症、高钾血症、心衰等水电解质紊乱和酸碱平衡失衡均可导致心律失常。通过血气分析和电解质检查,可以明确诊断,并指导治疗。

4.物理与化学因素

电击等物理因素,以及工业毒物(如有机溶剂)、农药(如有机磷农药)、动植物毒素(如蛇毒、乌头)和药物(抗心律失常药物、抗肿瘤药物)等均可引起心律失常,在病史询问时应仔细具体,有相关病史时应考虑其所存心律失常的可能性。

(马俊 裴福兴)

第三节 呼吸系统疾病评估

近年来,随着全球工业化水平的不断发展和大气污染程度的逐渐加重,呼吸系统疾病患病率迅速增加。呼吸系统疾病成为危害我国人民健康的常见疾病,最新的全国部分城市及农村前十位主要疾病死亡原因的统计数据显示,呼吸系统疾病(不包括肺癌)占城市居民死亡病因的第四位,占农村居民的第三位。

另一方面,现在关节置换病人的年龄上限在不断增加,甚至达百岁高龄,而随着年龄的增长,病人呼吸系统器官储备功能不断下降。在接受关节置换术病人中,相当大比例合并有不同程度的呼吸系统疾病。因此,如何准确评估这些病人呼吸系统并存疾病和术后相关并发症的风险,妥善进行围术期的预防和处理,有效降低围术期呼吸系统的并发症发生率是外科医生必须重视的问题。

一、呼吸系统疾病控制目标

呼吸系统疾病常伴发感染,是关节置换术的禁忌证。呼吸系统疾病控制的首要指标是控制、治愈感染,咳嗽有力、无痰或少量白色泡沫痰;其次是维持肺血氧交换基本正常,血气分析:动脉血氧分压>70mmHg;若<70mmHg则进行矫正试验,病人鼻导管吸氧2~3L/min,吸氧5分钟后再行血气分析,如动脉血氧分压>70mmHg则可考虑手术;如仍<70mmHg则需做肺康复锻炼以达到mMRC呼吸困难严重程度分级2级以下、FEV 1 占预计值>50%。

二、老年关节置换病人常见呼吸系统并存疾病

(一)慢性阻塞性肺疾病

慢性阻塞性肺疾病(chronic obstructive pulmonary disease,COPD,简称慢阻肺)是一种严重危害人类健康的常见病、多发病,严重影响病人的生命质量,病死率较高,并给病人及其家庭以及社会带来沉重的经济负担。我国对7个地区20 245名成年人进行调查,结果显示40岁以上人群中慢阻肺的患病率高达8.2%,其中男性12.4%,高于女性5.1%,农村8.8%高于城市7.8%。

COPD的诊断应根据临床表现、危险因素接触史、体征及实验室检查等资料,综合分析确定。我国2013年慢性阻塞性肺疾病诊治指南明确指出肺功能检查是诊断COPD的金标准。通过肺功能检查可以很客观地反应气流受限程度,对COPD的诊断、严重程度评价、疾病进展、预后及治疗反应等均有重要意义。气流受限是以FEV 1 和FEV 1 /FVC降低来确定的。FEV 1 /FVC%是慢阻肺的一项敏感指标,可检出轻度气流受限。病人吸入支气管舒张剂后的FEV 1 /FVC%<70%,可以确定为持续存在气流受限,此时除外其他疾病后即可确诊为COPD。因此,持续存在的气流受限是诊断COPD的必备条件,凡具有吸烟史和(或)环境职业污染及生物燃料接触史,临床上有呼吸困难或咳嗽、咳痰病史的病人,均应进行肺功能检查。

慢阻肺的病程可分为:①急性加重期:病人呼吸道症状超过日常变异范围的持续恶化,并需改变药物治疗方案,在疾病过程中,病人常有短期内咳嗽、咳痰、气短和(或)喘息加重,痰量增多,脓性或黏液脓性痰,可伴有发热等炎症明显加重的表现;②稳定期:病人的咳嗽、咳痰和气短等症状稳定或症状轻微,病情基本恢复到急性加重前的状态。一篇发表在2013年JBJS上探讨全膝置换围术期危险因素的文章就指出,急性期的COPD病人或者痰液、肺泡液检查提示感染存在时,手术必须推迟,同时应用抗生素治疗感染。只有经过规律的治疗,当COPD临床症状控制到最小,病人一般情况最好时才可手术。即使如此,COPD仍然是导致围术期呼吸系统并发症的重要危险因素。Duggan等研究指出,合并COPD的病人围术期呼吸系统并发症发生率显著升高。并且呼吸系统并发症发生率与COPD的严重程度呈正相关,严重的COPD病人其围术期呼吸系统并发症发生率高达23%,轻、中度病人的发生率为4%~10%。

COPD骨科手术术前控制目标:病情稳定期,咳嗽有力,无痰或白色泡沫痰,听诊肺部无明显湿啰音、哮鸣音,动脉血氧分压>70mmHg和血氧饱和度低>90%,一般能耐受手术。吸气性屏气试验可作为能否手术的参考:>60秒者,能耐受手术;40~60秒者,一般能耐受手术;20~40秒,术前充分准备后依病情决定手术;<20秒,禁忌手术。

(二)慢性支气管炎,肺气肿

慢性支气管炎是老年人常见的呼吸系统疾病,是由吸烟、大气污染等因素长期刺激气管、支气管和周围组织引起的慢性炎症反应。本病早期症状多轻微,病情进展缓慢,常不引起人们重视,但随着病程的进展,常常发展成为肺气肿,甚至肺心病。

老年人咳嗽、咳痰或伴有喘息反复发作,每年至少连续3个月,持续2年或以上,并排除心肺其他疾病所致者即可诊断。实验室检查白细胞总数可以不高,但中性粒细胞增高。X线检查可见双下肺野出现斑片模糊影,如果有并存肺气肿,胸片透光度增加,肋间隙增宽。慢性支气管炎的病程可分3型:①急性发作期:1周内病情突然加重,咳嗽、咳痰加剧,痰量增加,痰转呈脓性或黏液-脓性,或伴有其他炎症表现;或1周内任何一种症状加重至重度;或重症病人的症状明显加剧者;②慢性迁延期:病人的咳、痰、喘等症状迁延不愈,或发作1个月以上仍未恢复到发作前水平;③临床缓解期:经过治疗或自然缓解,病情稳定,各项症状明显减轻或消失,维持时间达2个月以上者。

慢性支气管炎急性发作,肺部感染时手术必须推迟,同时应用抗生素治疗感染。只有经过治疗或自然缓解,病情稳定,各项症状明显减轻或消失,处于临床缓解期时才适宜手术。即使如此,慢性支气管炎、肺气肿病人围术期出现肺部感染等并发症的发生率仍然极高。

(三)过敏性哮喘

患有过敏性哮喘的病人需要麻醉或手术的情况临床上并不少见。由于过敏性哮喘病人具有气道高反应性和气道慢性炎症等特征,且可能伴有一定程度的肺功能损害,这就决定了过敏性哮喘病人的围术期并发症尤其是呼吸系统的并发症均比普通人群要高,可达普通人群的三倍。其发生率与手术时过敏性哮喘的严重程度、手术类型、麻醉方式等因素密切相关。因此,在术前对过敏性哮喘病人的病情进行全面评估(包括非急性发作期的病情评价和急性发作时严重程度的评价),并选择适当的手术、麻醉方式,在围手术期采取相应的控制、治疗措施,以防止围手术期过敏性哮喘急性发作和术后并发症的发生。

全球哮喘防治创议(Global INitiative for Asthma,GINA)将本病分为3期:①急性发作期,指当前仍然有气促、咳嗽、胸闷等症状发生,常有呼吸困难,PEF或FEV1降低;②慢性持续状态,指在过敏性哮喘非急性发作期,病人在吸入糖皮质激素治疗时很少或没有症状,过敏性哮喘病人可有不同程度的过敏性哮喘症状或呼吸流量降低,需按时吸入β 2 受体激动剂;③过敏性哮喘缓解期,指未经治疗症状、体征消失,肺功能恢复到急性发作前水平,并维持4周以上,不需要用β 2 受体激动剂。

因为在急性发作期间和(或)临床的不稳定或临界状态的手术危险性将大大增加,所以在本病急性发作期,应延期手术,并采取积极有效的治疗措施尽快控制症状,并对治疗后的病情做出再次的评估。当FEV1/FVC<50%为手术禁忌证。当动脉血气分析PaO 2 <70mmHg或PaCO 2 >50mmHg也不宜手术。假如病人根据严重程度进行阶梯规范化治疗,处于慢性迁延状态,术前应继续治疗,必要时可在术前1~2周适当加大吸入糖皮质激素的剂量。在围术期自然应继续吸入糖皮质激素治疗,直至麻醉的当天。值得注意的是,即使病人处于临床缓解期,不使用任何治疗的情况下也没有任何症状,仍需要和麻醉医师沟通,麻醉策略应按照隐匿性气道高反应性来处理。因为不管是处于哪一期的过敏性哮喘病人,围术期均可能出现重度甚至于致命性的危重度急性发作。

三、合并呼吸系统并存疾病老年关节置换病人术前处理

(一)戒烟

吸烟对呼吸系统并发症的影响已是共识,但术前戒烟能否降低呼吸系统并发症的发生率尚存争议。有研究显示在手术临近时戒烟或者减量的病人呼吸系统并发症发生率反而要大于未戒烟病人,其原因可能是由于戒烟后短暂的痰分泌增加从而导致了术后分泌物清除困难,以及临近手术的戒烟产生尼古丁戒断等。但是已有研究证实,吸烟对免疫系统有害,并影响组织愈合过程中氧气的输送。早期研究显示术前6~8周戒烟可显著降低术后呼吸系统并发症的发生率。对于关节置换手术而言,如果术前能戒烟6~8周,感染、血肿及伤口并发症发生率都将显著低于未戒烟者。

(二)深呼吸、咳嗽呼吸功能锻炼

呼吸功能锻炼可显著减少肺部感染,主要包括深呼吸和咳嗽训练。深呼吸锻炼主要是通过深呼吸练习增加病人膈肌、腹肌和肋间肌肉的力量,并增大通气量,从而改善肺通气功能,增加氧气和二氧化碳的交换,降低肺部并发症的发生。

咳嗽、排痰训练能将呼吸道内分泌物排出体外,防止分泌物淤积滋养细菌和痰液阻塞气道。但咳嗽和排痰必须正确有效,无效的咳嗽只会给病人带来痛苦而不能起到排痰的作用,在研究中发现有很多病人不会咳嗽,术前教育就显得非常重要,一定要确保病人能掌握正确的咳嗽动作。

(三)血气分析

血液中氧分压的维持需要肺部通气功能及换气功能的共同支撑,因此血气分析反应的是肺部功能的综合代偿能力,故有文献认为关节置换病人查血气较之肺功能更能说明肺部问题。

有研究报道老年人由于全身器官有不同程度的衰退,代偿能力减退,尤其是肺功能降低,对于手术、麻醉导致的创伤和机体的应激反应使病人的病情处于不断变化过程中,各种原因都可能导致低氧血症发生;另外,研究表明安静时动脉血PCO 2 、肺泡气氧分压(PAO 2 )基本上不随年龄增加而改变,而PaO 2 却明显减少,故PAO 2 与PaO 2 差加大,表明CO 2 在肺内的弥散不受年龄的影响;O 2 在肺内的弥散随年龄增加而降低。因此对于老年病人而言,血气分析结果中最值得被关注的是动脉血氧分压。

(四)肺功能检查

肺功能检查主要反映病人的肺通气功能和呼吸动力情况。故行胸部或腹部等可能影响肺叶和呼吸动力的手术时行肺功能检查很有必要,但对拟行非胸部或腹部手术的病人,文献报道并不建议常规安排检查。不过对于合并肺部病征者,肺功能检查仍然可以协助临床诊断,判断肺功能障碍的有无以及障碍的性质与程度,如肺间质疾患早期表现可以是弥散功能减低;小气道功能异常可以是慢性阻塞性肺疾患如慢性支气管炎肺功能障碍的早期表现。其可指导临床治疗﹐如支气管哮喘病人应用支气管扩张剂后﹐肺功能检查可作为一项重要的疗效判断指标。

1.肺通气功能

潮气量(tidal volume,TV)、补吸气量(inspiratory reserve volume,IRV)和补呼气量(expiratory reserve volume,ERV)是反应肺通气功能的重要指标。IRV和ERV分别代表吸气和呼气的贮备能力,其随着年龄增加而逐渐减少,但ERV更容易受到损害,因此反应肺通气功能更敏感。肺活量(vital capacity,VC)=TV+IRV+ERV,是静态肺通气功能的重要指标,随年龄增长而减少,70~76岁老年人较同性别20~30岁年轻人VC减少约30%。

残气量(residual volume,RV)和功能残气量(functional residual volume,FRV)两者常呈同方向变化,均随年龄增长而增加。临床上主要用残气量/肺总量(%)反映肺气肿的程度,在青年人为20%~25%,60岁以后可增大到40%。

肺通气量包括每分静息通气量(minute ventilation volume,MV)、最大随意通气量(maximum volnmtary ventilation,MVV)和肺泡通气量(alveolar ventilation volume,AVV)。MV随年龄增长的改变不明显,而MVV和AVV则显著降低,反映老年人肺通气贮备能力明显下降。

2.呼吸动力学

用力呼气量(forced expiratory volume,FEV),FEV l 指第一秒用力呼气量,其65岁以后每年平均下降38ml;临床上常用FEV 1 /FEV%反映较大气道的气流阻力情况,以评价阻塞性肺疾患。

用力呼气流速(forced expiratory flow,FEF)是将用力呼气量的曲线人为地平均划分为4段,计算各段的斜率,得到各段肺活量时的呼气流速(L/s)。老年人FEF 25~75、FEF 25、FEF 50下降十分明显,说明老年人小气道的气流阻力增大。

用力肺活量(forced vital capacity,FVC)过去称时间肺活量,是指尽力最大吸气后,尽力尽快呼气所能呼出的最大气量,略小于没有时间限制条件下测得的肺活量。该指标是指将测定肺活量的气体用最快速呼出的能力。

闭合气量(closing volume,CV)与闭合容量(closing capacity,CC):前者是指深吸气后再缓慢匀速呼气中,肺下部小气道开始闭合后,再继续呼出的气量;后者是指此时的肺容量,它是闭合气量与残气量之和。分别以CV占肺活量的百分比(CV/VC%)和CC占肺总量的百分比(CC/TCL%)表示,是评价小气道功能状态的重要指标。CV/VC%和CC/TCL%随年龄增加而显著升高。其中老年人CV/VC%升高150%以上,CC/VC%升高约50%(男)或30%(女)。

(五)COPD的术前评估

COPD术前评估目的是确定疾病的严重程度,预判手术危险程度,并指导治疗。

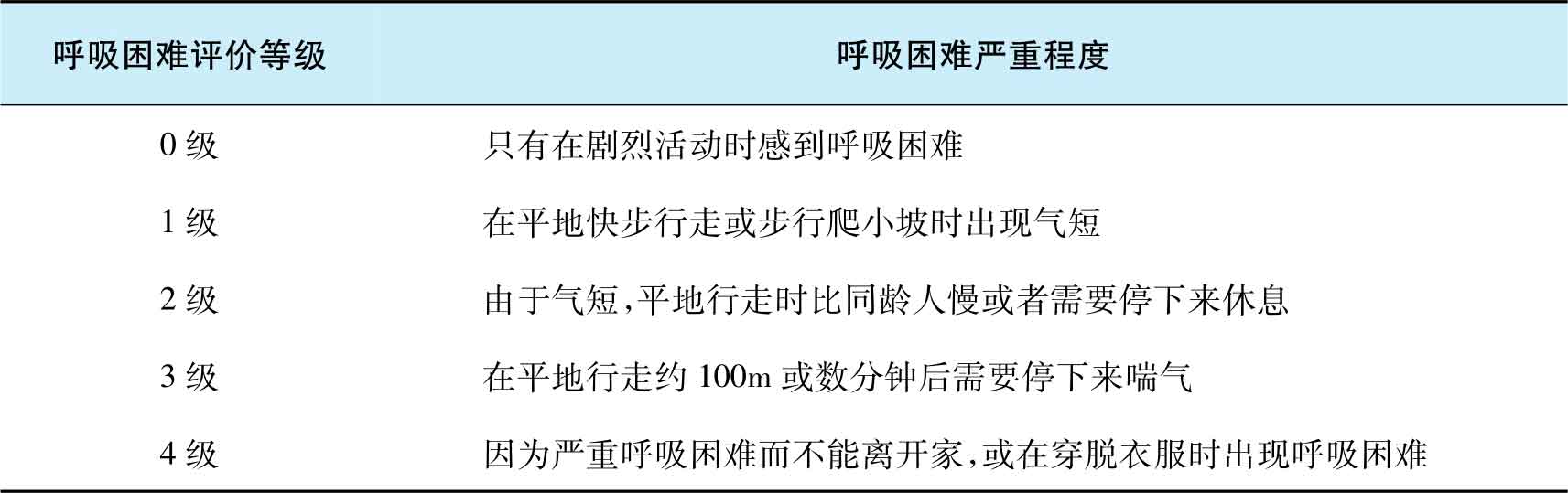

1.症状评估通常采用改良版英国医学研究委员会呼吸问卷(breathlessness measurement using the modified British Medical Reseach Council,mMRC)对呼吸困难严重程度进行评估(表4-3-1)。

表4-3-1 mMRC呼吸困难严重程度分级

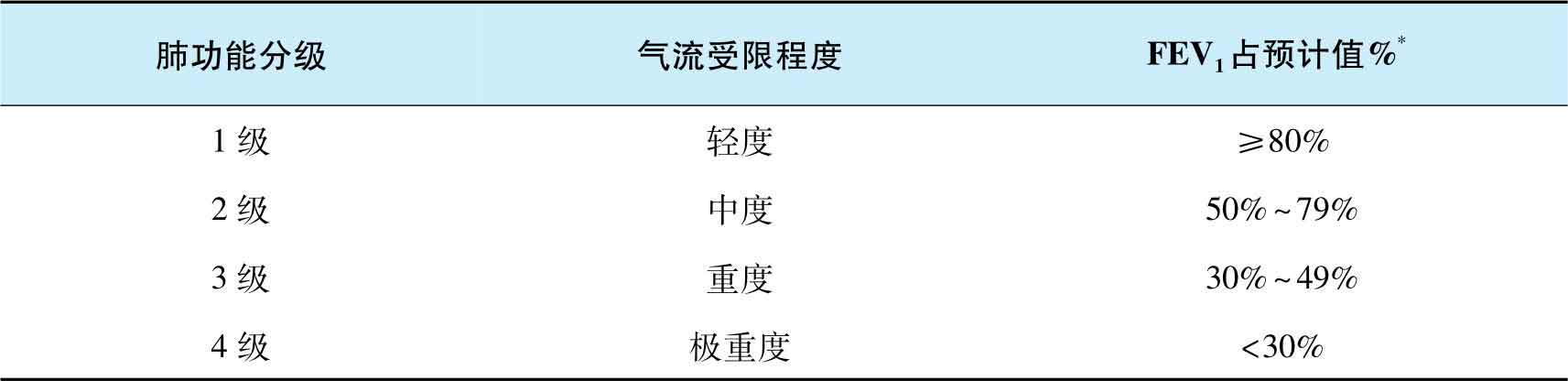

2.肺功能评价 应用气流受限的程度进行肺功能评估,即以FEV 1 占预计值%为分级标准。慢阻肺病人气流受限的肺功能分级分为4级(表4-3-2)。

表4-3-2 呼吸功能气流受限严重程度分级

* 吸入支气管扩张剂后测定FEV 1 值

根据前述两个评价标准,如果mMRC分级≥2级表明临床症状较重,而呼吸功能气流受限分级达到3级或4级表明具有高风险;另外根据病人急性加重的病史进行判断,在过去一年中急性加重次数≥2次或上一年因急性加重住院≥1次,表明以后频繁发生急性加重的风险大。术者在术前应该通过上述的综合症状评估、呼吸功能分级和急性加重的风险判断,预判手术危险程度,决定是否需要推迟或避免手术。

(马俊 裴福兴)

第四节 肝脏疾病评估

慢性肝病是指各种病毒、药物、酒精、胆汁淤积及自身免疫反应等病因导致的肝细胞坏死和慢性炎症反应,包括肝硬化。肝脏是人体重要代谢器官,具有代谢、储备和解毒功能,由于肝脏无法像肺、肾脏进行替代治疗,严重时可出现肝衰竭死亡,因此,合并慢性肝病的病人围术前更应该进行仔细评估和处理,提高手术安全性。

一、慢性肝病控制目标

连续肝功能评估证实病情稳定,短期内未进一步恶化,无严重门静脉高压及腹水,白蛋白>35g/L,转氨酶升高在3倍以内或者胆红素升高在1倍以内,凝血功能正常,一般可耐受初次髋、膝关节置换术。

二、慢性肝病诊断与处理

(一)慢性肝病诊断

慢性肝病根据肝脏损伤程度临床表现上症状轻重不一,常见的症状是容易疲乏、食欲减退、消化不良及厌油腻,偶有上腹不适、黄疸、肝掌及蜘蛛痣等。通常根据病史、临床表现及肝功能检查即可诊断。

(二)入院前已明确诊断慢性肝病的处理

首先进行连续的肝功能评估。如果疾病在控制目标以内,无需特殊处理,一般能耐受中小手术,围术期注意避免使用加重肝脏损害的药物;轻微的凝血功能PT延长,可以肌注维生素K 1 治疗。转氨酶或胆红素升高超过控制目标,予以还原型谷胱甘肽、S-腺苷蛋氨酸和N-乙酰半胱氨酸等保肝治疗,熊去氧胆酸降胆红素治疗,或者请消化科医师协助治疗,达到控制目标后才能手术;严重的门静脉高压或腹水病人禁忌手术。

(三)入院后首次诊断慢性肝病的处理

完善肝功能及腹部彩超检查,明确导致慢性肝病的病因,如病毒、酒精、药物等,并连续评估肝功能状态。如果病情稳定,并且疾病在控制目标以内,无需特殊处理,一般能耐受中小手术或1小时左右的手术,凝血功能PT延长,可以肌注维生素K 1 治疗,转氨酶或胆红素升高超过控制目标,予以保肝降胆红素治疗,或者请消化科医师协助治疗,达到控制目标后才能手术;如果疾病处于进展期,连续肝功能评估短期内有进一步恶化趋势,或者严重的门静脉高压或腹水,应先到消化科或传染病科治疗。

(四)特殊情况下慢性肝病的处理

慢性肝病短期内肝功能急剧恶化可导致肝性脑病,大多数肝性脑病发病可以找到诱发因素,如消化道出血、高蛋白饮食、低钾碱中毒、低血容量和缺氧及使用加重肝脏损伤的药物,如地西泮、巴比妥类药物。应及早识别肝性脑病并去除诱发因素,减少和去除肠道内氨源性毒物的生成和吸收,同时促进体内氨的清除和拮抗神经毒素对神经递质的抑制作用,包括限制蛋白摄入、清洁肠道、防治便秘,静脉使用鸟氨酸门冬氨酸、氟马西尼及支链氨基酸治疗等。

三、常见并发症评估

(一)肝性脑病

肝性脑病是肝功能衰竭引起的中枢神经系统功能障碍,是慢性肝病最严重的并发症,死亡率高。慢性肝病病人临床上出现人格改变、行为失常、扑翼样震颤或意识障碍、昏迷等症状,应考虑肝性脑病可能,大多数肝性脑病发病可以找到诱发因素,早期识别肝性脑病并去除诱发因素是治疗成功的关键。

(二)急性出血

肝脏是人体的代谢器官,多种凝血因子均在肝脏合成,慢性肝病肝功能恶化可导致凝血功能障碍,引起消化道、颅内及手术部位出血,应密切关注病人出血倾向,高危病人及出现急性出血的病人应及时予以输血浆补充凝血因子。

(马俊 裴福兴)

第五节 肾脏疾病评估

慢性肾功能不全是指感染、药物、代谢疾病及免疫反应等因素导致的各种慢性肾脏病进行性发展,引起肾单位和肾功能不可逆地丧失,导致代谢产物和毒素潴留、水电解质和酸碱平衡紊乱以及内分泌失调为特征的临床综合征,最终进展为终末期肾衰竭。慢性肾衰竭会增加围术期发生并发症的风险,严重时可导致死亡,术前应该仔细评估和积极治疗,保证手术安全性。

一、慢性肾功能不全控制目标

连续肾功能评估证实病情稳定,短期内未进一步恶化,肾功能不全代偿期,尿素氮和肌酐升高在正常上限1.5倍以内,无水电解质及酸碱平衡紊乱,血红蛋白至少维持在100g/L以上,24小时尿量>1000ml,一般可耐受中小手术或1小时左右的手术,肾功能不全失代偿期的挽救手术或肾衰竭期的抢救手术,术前或术后需要血液透析治疗。

二、慢性肾功能不全诊断及处理

(一)慢性肾功能不全诊断及分期

临床表现上症状轻重不一,常见症状有夜尿增多、乏力,严重时可有心肺功能不全表现,根据慢性肾病史,结合肾功能检查血清肌酐、尿素氮升高,肾小球滤过率降低可作出诊断(表4-5-1)。

表4-5-1 慢性肾功能不全分期

(二)入院前已明确诊断慢性肾功能不全的处理

首先记录24小时尿量,并进行连续的肾功能评估,包括血肌酐、肾小球滤过率,同时明确病人用药情况。如果疾病在控制目标以内,则维持原治疗方案,无需特殊处理,一般能耐受手术,围术期避免血压波动导致肾脏灌注不足及使用肾毒性药物;如果疾病不在控制目标以内,予以活性炭片、爱西特(药用炭片)等保肾药物治疗,同时利尿、纠正贫血、水电解质和酸碱平衡紊乱,或者请肾脏内科协助治疗,达到控制目标以后才能手术。肾衰竭期和尿毒症期慎重手术,必须手术时需要先进行血液透析治疗。

(三)入院后首次诊断慢性肾功能不全的处理

完善病史及肾脏彩超检查,记录24小时尿量,并进行连续的肾功能评估。如果疾病在控制目标以内,无需特殊处理,一般能耐受手术;如果疾病不在控制目标以内,予以保肾药物治疗,同时利尿、纠正贫血、水电解质和酸碱平衡紊乱,或者请肾脏内科协助治疗,达到控制目标以后才能手术。肾衰竭期和尿毒症期慎重手术,必须手术时需要先进行血液透析治疗。

(四)特殊情况下慢性肾功能不全的处理

对于慢性肾功能不全病人出现尿少/无尿、容量过多出现心肺功能不全、血钾>6.5mmol/L或严重的酸碱失衡,应及时进行血液透析治疗。

三、常见并发症评估

(一)水电解质和酸碱平衡紊乱

慢性肾功能不全由于肾脏滤过、排泄功能障碍,导致水钠潴留、血钾升高和代谢性酸中毒,对于出现尿少或无尿的病人,应及时进行血液透析。

(二)充血性心力衰竭

充血性心力衰竭是慢性肾功能不全病人死亡的主要原因之一。慢性肾功能不全常合并严重的高血压,水钠潴留进一步加重了血压升高和心脏负荷,同时贫血、酸中毒及电解质紊乱均会导致心肌缺血缺氧,加重心脏损害,对于出现心累、心慌、胸闷、乏力及心前区疼痛的病人,应考虑充血性心力衰竭的可能,胸部X线片、心脏彩超及前脑性尿钠肽(BNP)对诊断具有一定的参考价值。

(马俊 裴福兴)

第六节 血液系统疾病评估

血液系统疾病是指原发性(如白血病)或主要累及血液和造血器官的疾病(如缺铁性贫血)。由于血液是执行不同生理功能的血细胞和血浆成分的综合体,并且与造血组织共同构造一个完整的动态平衡系统,所以,血液系统疾病的症状和体征多种多样,缺乏特异性,而且几乎全身所有器官和组织的病变都可以引起血象的改变,因此,血液系统疾病的诊断往往需要特殊的实验室检查来明确。绝大部分并存有血液系统疾病的病人来关节外科就诊时诊断已经明确,且已接受过或正在接受血液内科的相关治疗。但也有不少病人是在术前检查时才发现血常规结果有异常,主要为红细胞、白细胞以及血小板的数量和形态异常,或是术前凝血常规结果异常。本章主要介绍髋或膝关节置换(THA/TKA)病人围术期常见的几种血液系统疾病(或异常表现),以及对其评估和处理的思路。

一、血液系统疾病控制目标

准备接受THA/TKA的病人无论是有无明确诊断有血液系统疾病,都要求达到以下血液系统方面相关的指标方可进行手术:①血红蛋白(Hb)≥110g/L;②白细胞计数(WBC)在(3~10)×10 9 /L范围之内,中性粒细胞百分率(NEUT%)在40%~75%范围之内,淋巴细胞百分率(LYMPH%)在20%~50%范围之内;③血小板计数(PLT)≥50×10 9 /L,且血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血酶原时间(APTT)正常。

二、贫血

(一)贫血的诊断

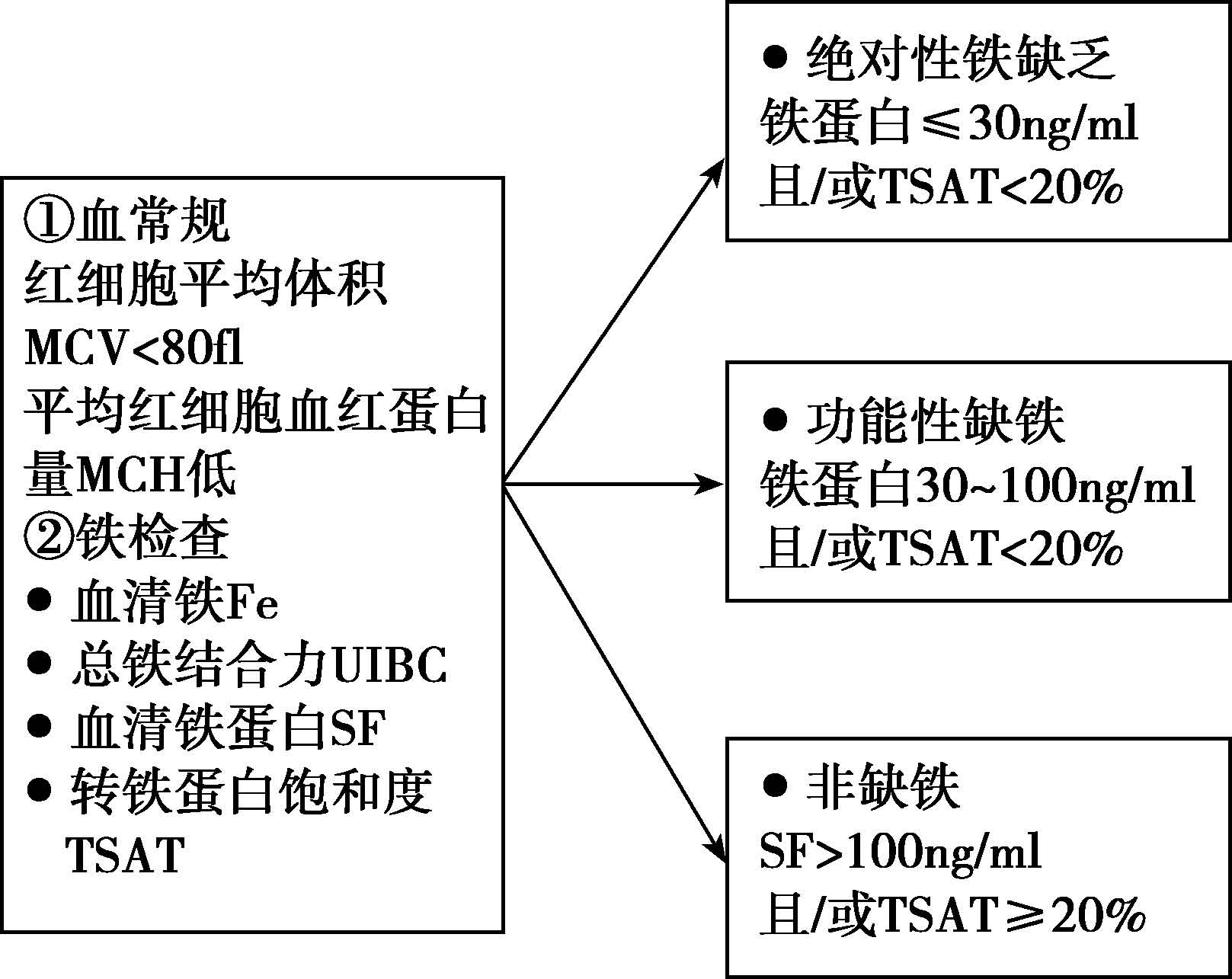

临床常用的贫血分型方法是根据病人的平均红细胞体积(mean cell volume,MCV)、平均红细胞血红蛋白量(mean corpuscular hemoglobin,MCH)以及平均红细胞血红蛋白浓度(mean corpusular hemoglobin concerntration,MCHC)将贫血分为三型:①小细胞低色素性贫血:MCV<80fl,MCH<27pg,MCHC<320g/L,主要见于缺铁性贫血(iron-deficiency anemia,IDA)、铁幼粒红细胞性贫血、珠蛋白生成障碍性贫血及慢性疾病性贫血等。THA/TKA病人最常并存的就是IDA,其诊断流程如图4-6-1;②正细胞正色素性贫血:MCV正常(80~100fl),MCH正常(27~34pg),MCHC正常(320~360g/L),急性失血性贫血即为此型;③大细胞性贫血:MCV>100fl,MCH>34pg,MCHC正常(320~360g/L),大多为正色素型贫血。主要见于叶酸和(或)维生素B 12 缺乏引起的营养性巨幼细胞贫血。

(二)贫血的评估和干预

术前血色素至少应达到110g/L,最好能达到世界卫生组织(WHO)的正常血色素标准(男性≥130g/L,女性≥120g/L)才有利于术后加速康复、减少围术期异体血输注。如不达WHO标准,则术前需要纠正贫血。具体措施是首先治疗出血性原发疾病,如消化道溃疡出血、肠息肉出血或痔疮出血等,然后加强饮食营养尤其是蛋白质摄入。

图4-6-1 缺铁性贫血诊断流程

1.巨细胞贫血的药物治疗

叶酸,每次5~10mg,每天3次,口服不耐受者改用甲酰氢叶酸钙,每次3mg,肌内注射,每天1次;维生素B 12 ,每次0.5mg,肌内或静脉注射,每周3次。

2.IDA的药物治疗

主要包括促红细胞生成素(erythropoietin,EPO)和铁剂。可在门诊或住院后给予治疗。门诊治疗:EPO每周1次,每次40 000IU皮下注射,口服铁剂每次300mg,每天1次;住院后治疗:EPO首剂40 000IU,以后每天10 000IU皮下注射,蔗糖铁每次200mg,每天1次,术前用5~7天,直到血红蛋白≥110g/L,术后继续使用5~7天,共用12天左右。其他类型的贫血需在血液科的协助下进行治疗。

三、白细胞数量异常

(一)白细胞减少

白细胞减少指外周血的白细胞计数(WBC)持续低于4.0×10 9 /L,主要是因为中性粒细胞减少所致。其病因多种多样,可归纳为:①生成减少或成熟障碍;②破坏或消耗过多;③分布异常。当病人术前WBC<3.0×10 9 /L时,就需要进行干预。

1.诊断

根据血常规检查结果即可作出白细胞减少(WBC<4.0×10 9 /L)、中性粒细胞减少(中性粒细胞<2.0×10 9 /L)或粒细胞缺乏(中性粒细胞<0.5×10 9 /L)的诊断。但要找到致病原因,则还需确认以下信息:

(1)病史:

明确有无药物、毒物或放射线接触史或放化疗史。有病毒感染或败血症者,中性粒细胞在血液或炎症部位消耗增多,但随访血常规数周后可恢复正常。有自身免疫性疾病者要考虑是疾病在血液系统的表现。

(2)家族史:

询问家族成员中有无相似疾病病人,如有家族史则需怀疑周期性中性粒细胞减少,应定期检查血象,明确中性粒细胞减少发生的速度、持续时间和周期性。

(3)查体:

如有脾大,则骨髓粒细胞增生伴脾功能亢进的可能性较大。如淋巴结、肝、脾大,胸骨有压痛,则要注意有无白血病、转移瘤等。

(4)实验室检查:

如伴红细胞和血小板减少,应考虑各种全血细胞减少疾病的可能(如再生障碍性贫血)。肾上腺素试验阳性者提示有粒细胞分布异常的假性粒细胞减少的可能。如存在中性粒细胞特异性抗体,则应考虑自身免疫性疾病。

2.干预

已有感染或原发病症状比较严重的病人往往都不会考虑进行手术,而是先进行血液内科的专科治疗。而术前检查发现WBC减少的病人通常都没有明显的症状体征,对于这部分病人在请血液科协助诊治的同时可以先积极的干预和进行术前准备。

首先仔细筛查病人正在使用的药物,停止可疑的可能会导致白细胞减少的药物或其他可能的致病因素。自身免疫性原因导致的粒细胞减少可用糖皮质激素如泼尼松(每次10mg,每天1次)。重组人粒细胞集落刺激因子(吉赛欣)可有效提升粒细胞数量,缩短病程,使用时每天复查血象,当WBC≥3.0×10 9 /L即停药。

(二)白细胞增多

白细胞增多是指外周血的WBC>10×10 9 /L,其原因有生理性和病理性升高两大类。

1.生理性白细胞增多

一些生理情况下,WBC也会增多,有时甚至还会显著升高,主要有以下情况:

(1)年龄:

新生儿WBC较多,一般在15.0×10 9 /L左右,个别可高达30.0×10 9 /L以上,通常35天后降至10.0×10 9 /L左右,约保持3个月,然后逐渐降至成人水平。

(2)日间变化:

静息状态下WBC较低,活动后进食后较高;早晨较低,下午较高;一天中最高值与最低值之间可相差1倍。剧烈运动、剧痛和激动可使WBC显著增多。剧烈运动可于短时间内使WBC高达35.0×10 9 /L,且以中性粒细胞为主,运动结束后即可迅速恢复至原有水平。这种短暂的急剧变化主要是由于循环池和边缘池的粒细胞重新分布所致。

(3)妊娠与分娩:

妊娠期WBC常常增高,尤其是妊娠最后一个月,WBC常波动于(12.0~17.0)×10 9 /L范围之间,分娩时可高达34.0×10 9 /L,分娩后2~5天恢复正常。

2.病理性白细胞增多

病理性WBC增高多见于中性粒细胞增多,也可见于淋巴细胞、单核细胞细胞增多。

(1)中性粒细胞增多:

中性粒细胞增多最常见于:①急性感染,特别是化脓性细菌感染;②严重组织损伤及大量血细胞破坏。如严重外伤、较大手术后、大面积烧伤、急性心肌梗死(心绞痛时不增高)及严重的血管内溶血;③急性大出血,可为内出血的早期诊断提供线索;④急性中毒,如糖尿病酮症酸中毒、尿毒症和妊娠中毒症、急性化学药物(如铅、汞中毒等)中毒;⑤白血病及肝癌、胃癌等恶性肿瘤恶性肿瘤。

(2)淋巴细胞增多:

淋巴细胞增多,多由于病毒感染所致,如风疹、麻疹、流行性腮腺炎、传染性单核细胞增多症、传染性淋巴细胞增多症、病毒性肝炎及肾病综合征出血热等。此外,某些杆菌,如百日咳鲍特杆菌、结核分枝杆菌、布氏杆菌及梅毒螺旋体、弓形虫等。另外,淋巴细胞增多还可见于淋巴细胞性恶性疾病,如急性和慢性淋巴细胞白血病、淋巴肉瘤白血病、毛细胞白血病等。

(3)单核细胞增多:

单核细胞生理性增多见于婴幼儿及儿童,病理性增多见于:①某些感染,如感染性心内膜炎、疟疾、黑热病、急性感染恢复期、活动性肺结核等;②血液病,如单核细胞白血病,粒细胞缺乏恢复期、多发性骨髓瘤、恶性组织细胞病、淋巴瘤、骨髓增生异常综合征等。

3.干预

对于术前评估和术前准备而言,发现病人WBC增高,首先要明确原因。当WBC持续高于10.0×10 9 /L的情况下,首要需排除的是病人有无隐匿的感染灶,具体方法参见本书第二篇第一章《感染性疾病或潜在感染灶的诊断与处理》。排除感染后再明确是否有其他导致WBC病理性增高的原因,如诊断困难需请血液内科会诊协助诊治。总之,在没有明确WBC升高的原因之前,不可急于进行THA/TKA这类择期内植物植入手术。

四、血小板减少

(一)血小板减少的诊断

血小板减少的病因繁多,发病机制复杂,总的来说主要有以下几个方面:①血小板破坏或消耗增加,如特发性血小板减少性紫癜(ITP)、血栓性血小板减少性紫癜(TTP)、感染相关性血小板减少症和药物相关性血小板减少等;②血小板分布异常,多见于脾功能亢进或低温、缺氧等原因;③血小板生成减少,如获得性巨细胞生成障碍、再生障碍性贫血(AA)、肿瘤等原因。血小板减少原发病的诊断较困难,通常需要血液内科的专科检查和会诊。

(二)血小板减少的评估和干预

围术期血小板计数≥50×10 9 /L,且凝血常规正常(PT、APTT正常)、血小板功能正常(血块收缩试验、血小板聚集试验)则无需特殊处理。如血小板计数<50×10 9 /L,则需进行治疗。可先使用糖皮质激素(等效量的泼尼松10mg/d)和免疫球蛋白(0.4g/kg,分4~5日输完),如效果不佳则需输注单采血小板,1袋单采血小板含有的血小板数量至少在2.5×10 11 以上,通常术前和术后各用1~2袋就能使围术期血小板计数保持在50×10 9 /L以上,降低出血风险。

五、血友病

(一)血友病的诊断

血友病是一种X染色体连锁的血液系统隐性遗传病,凝血因子Ⅷ(FⅧ)和Ⅸ(FⅨ)的缺乏分别导致A型和B型血友病的发生。男性A型血友病的发病率为0.2‰,是B型血友病发病率的5倍。凝血功能障碍致关节腔反复出血,发生继发性炎症,继而出现慢性滑膜炎、关节软骨破坏、关节周围组织纤维化并最终导致血友病性关节炎(hemophilic arthritis,HA)。HA晚期出现肌肉萎缩、骨质疏松和关节纤维性强直,严重影响关节功能。HA较常累及膝关节,几乎占病例数的一半;而髋关节则较少受累,仅占4%。

血友病病人大多在到关节外科就诊准备行关节置换术前就已经在内科得到了确诊。极少数出血症状轻的病人通过术前常规检查发现活化部分凝血酶时间(APTT)延长,而凝血酶原时间(PT)、血小板计数正常,继而进一步通过FⅧ和FⅨ活性测定加以确诊和分型。

(二)血友病的评估和干预

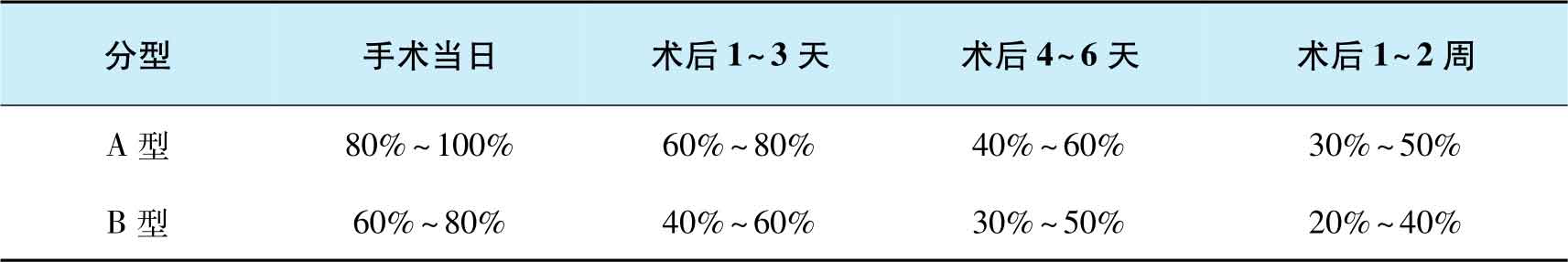

一旦确诊病人患有血友病,围术期就需要进行凝血因子替代疗法,维持恰当的凝血因子活性。每公斤体重输注1IU的FⅧ或FⅨ可使其血浆内活性提高2%或1%。凝血因子量补充公式为:凝血因子补充量(FⅧ或FⅨ)=(目标活性水平-基础活性水平)×体重(kg)/2。凝血因子的目标活性水平依据世界血友病联盟2013年颁布的大手术凝血因子替代治疗指南所制定的标准(表4-6-1)。

表4-6-1 世界血友病联盟大手术围术期凝血因子替代治疗标准

根据华西医院马俊等报道的方法,手术前一天进行预输试验,为围术期用量提供更准确参考。手术当天分别选择世界血友病联盟表征的上限(A型100%,B型80%)根据前述公式计算需要补充的凝血因子理论用量。输入这一理论用量30分钟后立即检查凝血因子实际活性,如果实际活性高于或低于A型100%,B型80%这一标准,说明实际每公斤体重输注1IU的因子,病人凝血因子活性提高幅度超过或不足2%。根据前述公式可计算出实际可提高的幅度和实际所需补充的剂量。

术晨开始按照此实际用量补充凝血因子,切皮前再次检测凝血因子活性,确认A型提高100%,B型提高到80%开始手术。手术过程每30分钟查凝血因子浓度,确保术中其浓度稳定,且APTT正常。术后根据“指南”推荐的范围减少因子用量,每天早8点至9点、晚21点至22点补充凝血因子,每天7:30、16:30检测因子活性。2周后停止补充凝血因子,术后3周伤口拆线。双侧病变病人同期手术,以减少凝血因子用量,节约医疗成本。

六、PT/APTT延长

术前常规检查常常发现病人凝血酶原时间(PT)和(或)部分凝血酶时间(APTT)延长,其中PT是外源性凝血系统常用和灵敏的筛选指标,而APTT是内源性凝血系统常用和敏感的筛选指标。

(一)PT延长临床意义

PT延长见于:①先天性凝血因子Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ、Ⅶ、Ⅹ缺乏;②后天性凝血因子缺乏,如严重的肝病、维生素K缺乏、纤溶亢进、DIC、使用抗凝药、维生素K拮抗或不足,以及异常凝血酶原增加等。

(二)APTT延长临床意义

APTT延长见于凝血因子Ⅻ、Ⅺ、Ⅸ、Ⅷ、Ⅹ、Ⅴ、Ⅱ、PK、HMWK和纤维蛋白缺乏,另外,应用肝素、华法林等拮抗维生素K的拮抗剂或维生素K不足也会导致APTT延长。

(三)PT/APTT延长的干预

对于术前常规检查发现PT/APTT延长的病人的处理思路如下:①首先明确或排除血液系统相关的原发病和肝病,如有此类疾病,则需先治疗原发病,待PT和APTT正常后再考虑手术;②筛查病人所用的药物中有无抗凝血和拮抗维生素K的成分,如有则需停用该药物至少5个药物半衰期后复查PT和APTT,正常后方可考虑手术;③可肌内注射维生素K 10mg qd纠正维生素K不足或拮抗所致的PT/APTT延长。

(黄强 裴福兴)

第七节 风湿免疫系统疾病评估

风湿免疫性疾病主要包括一组侵犯关节、骨骼、肌肉、血管及有关软组织或结缔组织的疾病,其中多数为自身免疫性疾病,发病多较隐蔽而缓慢,病程较长。接受髋或膝关节置换术(total hip arthroplasty/total knee arthroplasty,THA/TKA)的病人中有相当一部分是由于风湿免疫系统疾病本身或其治疗过程中的副作用所导致的髋或膝关节的终末期病变,如类风湿关节炎、强直性脊柱炎所致的髋或膝关节的损害以及系统性红斑狼疮治疗过程中糖皮质激素导致的股骨头坏死等。这类病人准备行THA/TKA前,风湿免疫性疾病的诊断往往已经明确,且已进行了长期正规或不正规的内科治疗,而且因为风湿免疫性疾病不仅仅累及骨骼关节,其疾病本身以及治疗药物的副作用还会引起关节外其他系统器官(如心血管系统、肺、肾脏、血液系统、神经系统等)的损害和功能障碍。所以,对于这类病人,为了保障手术的安全性、最佳的手术效果,避免不良反应和降低并发症,加速康复,详细、完善的术前评估和术前准备必不可少。

一、风湿免疫疾病控制目标

准备接受THA/TKA的病人术前风湿免疫疾病病情应稳定,心理状态稳定,精神食欲良好,炎性反应得到有效控制,血沉、C反应蛋白(CRP)、白介素-6(IL-6)在正常值的3倍以内;功能锻炼积极,股四头肌力、屈髋、髋外展肌力3级以上,双手可扶助行器行走;血红蛋白(Hb)≥110g/L,白蛋白(ALB)≥35g/L。

二、术前评估和处理

(一)贫血和低蛋白状态评估

风湿免疫疾病的病人病程往往都较长,长期承受慢性疼痛和关节功能障碍,精神、食欲通常较差,且风湿免疫疾病本身(如类风湿、强直性脊柱炎等)以及治疗过程中长期使用非甾体抗炎镇痛药(NSAID)所导致的消化道慢性出血等原因都容易造成病人术前贫血和低蛋白血症状态。故术前需通过问诊、查体以及血液学检查了解病人的精神状态、食欲和进食量以及血红蛋白和白蛋白水平,及时纠正贫血和低蛋白状态达到目标值。

小细胞低色素的缺铁性贫血病人,在治疗出血性原发病如慢性消化道出血的基础上加强饮食营养,增加蛋白质的摄入,保证每公斤体重2g蛋白质的摄入,同时补充叶酸和复合维生素。在此前提下,给予促红细胞生成素(EPO)和铁剂促进红细胞生成。具体方案:①营养支持:鸡蛋2~4枚/天,每天100g以上瘦肉,叶酸5~10mg每天2~3次,复合维生素每天1次;②EPO和铁剂:可在门诊或住院后给予治疗。门诊治疗:EPO每周1次,每次4万单位皮下注射,口服铁剂每次300mg,每天1次;住院后治疗:EPO首剂4万单位,以后每天1万单位皮下注射,蔗糖铁200mg每天1次,直到血红蛋白≥110g/L。

(二)炎性指标控制

因为疾病本身的原因,此类病人的炎性指标(血沉、CRP、IL-6)很难在正常范围内。根据国内外文献报道和华西医院骨科的研究表明,风湿免疫疾病的病人术前炎症指标控制在正常值的三倍以内行关节置换术后的安全性和效果较好。但往往很多病人术前的抗风湿、抗炎治疗都不规范,因此术前需要调整药物控制炎性指标在目标范围以内,具体方案如下:①筛查感染灶,排除全身可能存在的隐匿感染灶;②继续使用NSAID类药物,术前可选用COX-2特异性抑制剂(如塞来昔布),减轻胃肠道不良反应和对血小板聚集的影响;③甲氨蝶呤、来氟米特等缓解病情抗风湿药(DEMARD)围术期可继续服用,不需停药;④如炎性指标高于正常值3倍以上且已排除隐匿感染灶者,可加用泼尼松每次5~10mg,每天1次抗炎,控制炎性指标。手术麻醉诱导前静脉给予氢化可的松100mg,术后当日血流动力学稳定者再给予氢化可的松100mg;术后第一天静脉给予氢化可的松100mg;术后第二天静脉给予氢化可的松50mg;术后第三天该口服泼尼松10mg,之后再逐渐减量到术前水平;⑤术前需停用肿瘤坏死因子(TNF)抑制剂等生物制剂(如依那西普、益赛普等)4~5个药物半衰期,术后拆线并排除感染后重新使用。

(三)关节功能状态评估

类风湿关节炎、强直性脊柱炎等风湿免疫病病人往往都是多关节受累,术前仔细的体格检查、综合评估受累关节的畸形和功能状态对于手术方案设计和指导病人功能锻炼尤为重要。如类风湿关节炎的病人同侧髋、膝关节均具有手术指征,则通常先行髋关节置换,后行同侧膝关节置换;如强直性脊柱炎病人脊椎屈曲强直畸形严重,预计先行髋关节置换后病人不能恢复直立行走和平视的功能,则需先行脊柱的矫形手术后再考虑行关节置换。这类病人的肌肉力量往往较差,术前鼓励并指导病人加强伸膝、屈髋、髋外展等主动锻炼,提高病人功能锻炼的积极性,术前使伸膝、屈髋、髋外展肌力达到3级以上。

强直性脊柱炎的病人术前需行颈椎功能位X线片,了解颈椎活动度和畸形强直情况,以评估麻醉气管插管难度以及是否需准备纤支镜插管。类风湿关节炎病人除颈椎功能位X线片外还需行寰枢椎正侧位X线片,以了解有无寰枢椎不稳或半脱位。

(四)肺功能评估

类风湿关节炎病人的肺间质病变,系统性红斑狼疮病人的狼疮肺炎,强直性脊柱炎病人的胸廓动度下降等,都可能导致病人的肺功能受损。因此,术前需详细询问病人有无相关肺部病史,并仔细进行肺部的查体。另外,还需教会病人进行咳嗽锻炼,每小时深呼吸或咳嗽锻炼10~20次,这有利于增强呼吸肌力量、增加肺活量、减少痰液淤积,降低围术期肺部感染风险。对于风湿免疫疾病病人术前应常规查血气分析,动脉血氧分压≥70mmHg可行手术,如动脉血氧分压<70mmHg,则需加强咳嗽锻炼并进行矫正试验:病人鼻导管吸氧2~3L/min,吸氧5分钟后再行血气分析,如动脉血氧分压≥70mmHg则可考虑手术;如仍<70mmHg或肺功能测定FEV1/FVC<50%,则需先做肺康复锻炼改善肺功能后再考虑手术。

(五)心血管功能评估

风湿免疫疾病如类风湿关节炎、系统性红斑性狼疮等可引起心包炎、心包积液、心包纤维化等疾病,因此,对于这类病人需仔细进行心脏查体,如发现异常体征或常规术前检查的心电图、胸片提示异常者需进一步行超声心动图明确诊断,并评估左室射血分数(EF),如EF≥50%且病人心功能评估达到美国纽约心脏病协会(NYHA)分级标准的Ⅲ级以上,则可耐受手术。

风湿免疫疾病病人可合并有大动脉炎和外周血管病变导致大动脉、中等动脉壁和外周小动脉的炎症和狭窄以及血栓性静脉炎,引发肢体甚至内脏器官的供血不足、静脉血栓形成,如动脉炎发生在冠状动脉开口处,病人还会有胸痛和心肌梗死的表现。因此,对于这类病人,仔细检查双侧体表动脉搏动是否对称,并常规行双下肢动静脉彩超检查,必要时还需行颈内外动脉和椎动脉以及锁骨下动脉彩超检查;如病人心电图有心肌缺血的ST-T段改变,或病人有胸痛病史,则需行心肌核素灌注显像或冠状动脉CT甚至冠状动脉造影检查。

(六)肾脏功能评估

风湿免疫疾病本身和抗风湿药物的副作用均可引起肾脏损害。术前对病人进行肾功能评估,如病人的尿素氮和肌酐升高在正常上限1.5倍以内,无水电解质及酸碱平衡紊乱,24小时尿量>1000ml,则通常可耐受1小时左右的THA/TKA手术。如病人处于肾功能不全失代偿期或肾衰竭期,则术前或术后需要血液透析治疗。

(七)精神、心理评估

风湿免疫疾病的病人因长期饱受病痛之苦,行关节置换术之前,大部分病人已基本丧失生活自理能力,因此容易产生抑郁、焦虑等负性情绪,甚至会合并焦虑或抑郁综合征。术前耐心地与病人沟通交流,评估病人的情绪和心理状态,判断病人有无焦虑综合征和抑郁综合征的临床表现,必要时请精神科会诊,给予专科的干预。

(黄强 裴福兴)

第八节 内分泌系统疾病评估

一、糖尿病

糖尿病是以糖代谢紊乱出现慢性高血糖为主要表现的临床综合征。长期糖尿病可引起多系统慢性并发症和器官功能障碍、衰竭,围术期监测血糖、降糖治疗及维持血糖稳定对于提高围术期安全性具有重要作用。

(一)血糖控制目标

连续监测显示血糖控制在6.0~11.1mmol/L实施择期大手术比较安全。

(二)血糖监测及处理

糖尿病病人应该常规进行血糖监测。通过连续血糖监测,掌握血糖控制情况,并根据需要调整胰岛素剂量,从而将血糖维持在目标血糖以内,术后根据饮食恢复情况灵活掌握,保证围术期安全性。

1.血糖监测方法

测量指尖血糖,测量时机为每天清晨空腹及早、中、晚餐后2小时。

2.入院前已明确诊断糖尿病的处理

连续监测血糖,如果血糖控制良好并且在目标血糖以内,不管是口服降糖药物还是胰岛素降糖治疗,维持原降糖方案不变。

如果血糖控制不佳,未达到目标血糖,则需要调整胰岛素,具体方案是:首先每餐定量,饮食限碳水化合物但不限蛋白质,通常选择短效+中效胰岛素混合制剂,根据体重及餐后血糖高低调整胰岛素剂量,空腹血糖高通常在夜间睡前选择长效胰岛素皮下注射。达到目标血糖后才能安排择期手术。

3.入院后首次诊断糖尿病的处理

连续监测血糖,并且每餐定量,饮食限碳水化合物但不限蛋白质,选择胰岛素控制空腹及餐后血糖。达到目标血糖后才能安排择期手术。

4.特殊情况下糖尿病的处理

降糖治疗过程中突然出现饥饿乏力、头昏头痛、冷汗淋漓、心慌气短、嗜睡昏迷甚至死亡,应为低血糖反应,需尽快进食饼干、糖果、葡萄糖等含糖食物。

糖尿病病人临床上出现昏迷、酸中毒、脱水、休克等情况时,应考虑糖尿病酮症酸中毒或非酮症高渗性糖尿病昏迷,急需查血糖、血气分析及尿糖、尿酮体。治疗上首先采用等渗液补充容量,并采用短效胰岛素持续静脉滴注,胰岛素起始剂量0.1IU/(kg·h),当血糖下降至13.9mmol/L时,将生理盐水改为葡萄糖与胰岛素按(2~4)∶1比例配制的糖盐水,并积极纠正酸中毒,补液过程中应密切监测血钾浓度,及时补钾,血钾低于3.2mmol/L时,应先补钾,再开始胰岛素治疗。

(三)靶器官损害评估

1.糖尿病心脏评估

糖尿病与冠状动脉粥样硬化密切相关。对于伴随心前区不适、疼痛、胸闷的糖尿病病人,应考虑是否有心脏损害的可能,除了常规心电图检查以外,应进行冠脉CT造影或心肌核素灌注显像检查,明确是否有冠脉狭窄及心肌缺血。

2.糖尿病肾脏评估

糖尿病可引起肾脏血管硬化、肾小球及肾萎缩,从而出现肾功能损害。对于合并夜尿增多、全身水肿的糖尿病病人,应考虑肾脏损害的可能,常规的肾功能、肾脏彩超及小便常规检查对肾功能能够进行比较全面的评估。

3.糖尿病血管病变

糖尿病可引起全身动脉粥样硬化,对于合并头痛、头晕及肢体皮肤色素沉着、肿胀、发凉等肢端循环差的病人,应进行颈动脉及肢体动脉彩超检查。

二、甲亢/甲减

甲亢/甲减是多种病因导致甲状腺激素合成分泌过多/过少,引起代谢亢进/兴奋性降低和代谢缓慢的一种临床综合征。甲亢/甲减可引起整个机体代谢紊乱,严重时可导致死亡,围手术应该进行仔细评估和处理,提高手术安全性。

(一)甲亢/甲减控制目标

甲亢或甲减临床症状减轻或消失,甲状腺激素检查正常。

(二)甲亢/甲减诊断与处理

1.甲亢诊断

临床上发现不明原因的体重下降、低热、腹泻、手抖、疲乏无力、怕热、多汗、突眼、情绪易激动、多言多动、紧张失眠、焦虑烦躁、心动过速时应怀疑甲亢。甲状腺激素检查TSH降低,血FT 3 、FT 4 (或TT 3 、TT 4 )增高、血FT 3 或TT 3 增高、FT 4 或TT 4 可以明确诊断。

2.甲减诊断

临床上发现无法解释的乏力、虚弱和易于疲劳,反应迟钝、记忆力减退,畏寒、不明原因的水肿、嗜睡、表情淡漠,面容虚肿苍白、心动过缓及血压下降、四肢肌肉松弛、反射减弱时,应怀疑甲减。甲状腺激素检查TSH升高,T 3 、T 4 、FT 3 、FT 4 减低尤其是血FT 3 、FT 4 减低可以明确诊断。

3.入院前已明确诊断甲亢/甲减的处理

复查甲状腺激素水平,评估甲状腺功能。如果在控制目标以内,则维持原治疗方案,围术期继续用药不能中断,一般能耐受手术。

如果未达到控制目标,则需要调整药物,甲亢病人可选择硫脲类(甲硫氧嘧啶、丙硫氧嘧啶)或咪唑类(甲巯咪唑和卡比马唑)抗甲状腺药物治疗,甲减病人需口服甲状腺素钠(优甲乐)治疗,或者请内分泌科医师协助治疗,达到控制目标后才能安排手术。

4.入院后首次诊断甲亢/甲减的处理

完善甲状腺激素、甲状腺彩超及心脏彩超检查。及时请内分泌科或甲状腺外科医师协助治疗,甲亢病人可选择抗甲状腺药物治疗、放射性 131 I治疗或手术治疗,甲减病人需口服甲状腺素钠治疗,达到控制目标后才能安排手术。

5.特殊情况下甲亢/甲减的处理

精神刺激、感染及术前准备不充分,可诱发甲亢危象,临床表现为原有症状加剧,伴恶心、呕吐、腹痛腹泻、高热,心率增快甚至谵妄、昏迷等。首选丙硫氧嘧啶抑制甲状腺素合成,并加用碘剂抑制甲状腺素释放,β-受体阻滞剂和糖皮质激素能够抑制组织中T 4 转化为T 3 ,若无禁忌,应尽早使用。同时要迅速降温、纠正水、电解质和酸碱平衡紊乱。

(三)靶器官损害评估

1.心脏评估

甲亢或甲减可导致严重的心律失常、心脏扩大、心力衰竭等。甲亢或甲减病人应常规进行心电图检查及心功能评估,对出现活动后心慌、心累、胸闷及气短的病人,应进行心脏彩超和前脑性尿钠肽(BNP)检查。

2.消化系统

甲亢可引起胃肠蠕动增加,大便溏稀、次数增加,严重时可出现转氨酶升高、黄疸;甲减可导致厌食、腹胀、便秘,严重时可出现麻痹性肠梗阻,消化系统功能异常可导致营养不良和铁利用障碍,出现严重贫血。

三、肾上腺皮质功能减退症(或激素替代治疗)

肾上腺皮质功能减退症是肾上腺自身病变或下丘脑和垂体功能不良导致肾上腺皮质激素分泌不足所引起的疾病。肾上腺皮质功能减退治疗不当容易出现肾上腺危象,危及生命,围术期应仔细评估及规范治疗,保证手术安全性。

(一)肾上腺皮质功能减退症控制目标

皮质激素替代治疗控制良好,无头晕、虚弱疲乏、食欲减退及血压低等症状,脱水、电解质紊乱得到完全纠正。

(二)肾上腺皮质功能减退症诊断与处理

1.肾上腺皮质功能减退症诊断

临床上出现虚弱疲乏、厌食、恶心、呕吐、腹泻、消瘦及低血压、低血糖、皮肤黏膜色素增加甚至反应淡漠或嗜睡等症状时应考虑本症,血浆皮质醇降低(≤30μg/L)可确诊本症,基础ACTH测定对于本症的诊断和鉴别诊断具有重要意义,ACTH兴奋试验可以明确垂体-肾上腺皮质轴功能状态。根据临床症状,血浆皮质醇、ACTH基础值测定及ACTH兴奋试验,可确诊本症。

2.入院前已明确诊断肾上腺皮质功能减退症的处理

评估皮质激素替代治疗控制效果。如果达到控制目标,则维持原治疗方案,术前应适当增加替代量,一般麻醉时静滴氢化可的松100mg,术后再静滴氢化可的松100mg,术后第1天和第2天分别予以静滴100mg和50mg,之后过渡到原治疗方案。如果未达到控制目标,则应逐渐增加口服氢化可的松剂量,并充分摄盐,必要时加服盐皮质激素(9α-氟氢可的松),或者请内分泌科医师协助治疗,达到控制目标后才能实施手术。

3.入院后首次诊断肾上腺皮质功能减退症的处理

完善血浆皮质醇、基础ACTH测定和ACTH兴奋试验,同时完善肾上腺和蝶鞍的CT/MRI检查进一步确定病因和定位。病因明确并且通过消除致病因素可以缓解肾上腺皮质功能减退的病人,则先到相关专业进行治疗。不可逆性肾上腺皮质功能减退症则应尽早使用糖皮质激素替代治疗,并充分摄盐,必要时加服盐皮质激素,并积极纠正水电解质紊乱,或者请内分泌科医师协助治疗,达到控制目标后才能实施手术。

4.特殊情况下肾上腺皮质功能减退的处理

肾上腺皮质功能减退病人突然出现高热、恶心、呕吐、腹痛腹泻、循环不稳血压偏低、极度虚弱无力、反应淡漠甚至昏迷、或烦躁不安、瞻望、惊厥等症状时,应考虑肾上腺危象。应立即采血测ACTH和血浆皮质醇,同时开始静脉补充糖皮质激素,补充血容量并纠正电解质紊乱,去除诱发因素如感染、创伤。

(三)围术期激素替代治疗适应证

对于明确诊断肾上腺皮质功能减退症以及类风湿关节炎、系统性红斑狼疮、银屑病等免疫系统疾病正在服用糖皮质激素,或激素停药时间小于6个月的病人,围术期需要进行激素替代治疗,防止肾上腺功能减退导致术后肾上腺功能危象,具体方案是:麻醉时静滴氢化可的松100mg,术后再静滴氢化可的松100mg,术后第1天和第2天分别予以静滴100mg和50mg,之后过渡到原治疗方案。

(马俊 裴福兴)

第九节 髋、膝关节置换术围术期神经-骨骼肌肉系统评估

一、神经系统的评估

(一)概述

神经系统的衰老可以表现为很多形式,主要的细胞形态都会发生结构改变,包括神经细胞死亡、树突伸缩、突触丢失和重组等。周围神经随着年龄的增长也会发生改变,神经活性逐渐降低,神经、肌肉之间的信号传导也会发生改变,进而导致认知功能、情感控制能力、社会行为和动机的衰退。我国是老龄化国家,研究发现,我国65岁以上人群老年痴呆的发病率为5.4%,且发病率随年龄增长而持续升高,严重影响我国老年病人的身体健康及生活质量。

髋、膝关节置换术(THA/TKA)的病人以老年人群为主。有研究发现,60岁以上准备接受关节置换的病人人群中,40%以上的病人存在不同程度的认知功能障碍,在手术和麻醉的打击下这些病人的认知障碍可能会进步一加重,增加向老年痴呆症发展的风险。Paavolainen等研究发现,认知功能退化与关节置换术后病人死亡率密切相关。TKA术后10年以上的随访人群中,因老年痴呆症导致的病人死亡人数占总人数的68%。因此,临床上我们需要评估关节置换术病人的中枢认知功能和外周神经功能,这样病人才能更好地理解和落实在围术期对其下达的相关康复指令,实现加速康复。

(二)临床表现

早期以情景记忆障碍为临床特征,中期则表现为认知功能全面下降,伴有精神行为异常和生活自理能力受损。主要表现为:①情感方面:多数表现为焦虑、抑郁、情绪低落、兴趣减少,容易产生情绪波动;②记忆方面:主要表现为健忘;③睡眠方面:大都睡眠减少、睡眠浅、易惊醒;④思维方面:思维反应迟缓,注意力下降;⑤行为方面:行动不灵活,精神减退,动作迟缓。

(三)评估指标

1.颈动脉超声

颈动脉超声可以了解颈部血管的粥样斑块及狭窄程度,有助于评估脑梗死、脑出血及冠心病的风险。一般认为颈动脉狭窄<50%时,不会引起明显的血流动力学障碍,但当颈动脉狭窄>70%时,则需尽早明确诊断,有手术指征,如颈动脉内膜切除术或介入治疗。

2.影像学检查

CT和MRI是临床上常用的检查方法,主要表现为皮质的萎缩,脑沟增宽,可能会伴有微小、陈旧的梗死灶,但不具有特异性。一些新型的功能影像学检查,如正电子发射/计算机断层扫描(positron emission tomography/computed tomography,PET/CT)、磁共振波谱分析(magnetic resonance spectroscopy,MRS)等常规用于临床评估,还有待于进一步研究。

3.神经心理学量表测试

临床上常用筛查的量表有简易精神状态检查表(SPMSQ)、7分钟筛查量表、蒙特利尔认知评估表等。我国痴呆与认知障碍诊治指南推荐采用SPMSQ评定认知功能。SPMSQ由10个评分项目构成,得分为0~10分。SPMSQ≥8分代表认知正常,6~7分代表轻轻度认知障碍,3~5分代表中度认知障碍,0~2分代表重度认知障碍。

4.其他检查

脑电图、肌电图、神经生物学标志物及脑脊液检查等也有助于神经系统相关疾病的诊断。

(四)耐受髋、膝关节置换术的要求

1.近期无活动性脑出血或脑梗死病史,发生脑出血或脑梗死至少大于3~6个月以上。

2.既往脑出血或脑梗死不影响肢体活动。

3.帕金森病控制良好,能够自主活动、控制肢体。

4.精神状况良好、意识清楚、能合作。

5.具有一定的自理能力、行走距离及在社交活动中的积极程度。

6.记忆能力尚可,无明显认知功能障碍,SPMSQ≥8分。

二、老年骨质疏松症的评估

(一)概述

老年骨质疏松症是一种以骨量减少、骨微细结构破坏为特点,导致骨脆性增加以及骨折风险增加的一种全身骨代谢性疾病。骨质疏松发病率已跃居世界各种常见病的第7位,中国已是世界上拥有骨质疏松症病人最多的国家,约有病人9000万。据统计,60岁以上老年人中,骨质疏松症的患病率为20%到30%,常引起病人腰背部及四肢关节的慢性疼痛,严重影响病人的生活质量。

很多老年骨关节炎的病人常同时患有骨质疏松症。据国外文献报道,在拟行关节置换术的病人中,约25%的病人有骨质疏松症,约37%的病人出现骨量减少。但研究发现,关节置换术后骨质疏松症的诊断和治疗率比较低,大约9.7%到27%。而骨质疏松影响THA/TKA手术的效果,是影响关节置换手术效果的独立危险因素。因此,在加速康复理念指导下,我们需加强对关节置换病人的骨质疏松症的诊断及处理,提高手术效果及病人满意度,加速病人康复。

(二)临床表现

疼痛是骨质疏松症最常见、最主要的症状,以酸痛、胀痛、钝痛、深部痛为主,当出现脆性骨折时可引起急性剧痛。以腰背部疼痛最多见,其次骨盆、髋部、膝踝部及骶尾部等,较重的病人可出现全身疼痛。

老年骨质疏松的其他临床症状还包括有:脊柱变形、身材缩短、驼背等。病理性骨折也是骨质疏松症常见的临床症状,有时甚至是骨质疏松症病人的首诊原因。骨折好发于胸、腰椎,以及髋部和前臂。

(三)评价指标

1.骨密度

骨密度测量是应用仪器对骨骼中的矿物质进行测量和定量分析、以骨矿密度代表骨量,是诊断骨质疏松的最简单、经济、有效的检查方法。临床上常用检测方法为双能X线吸收测定,用T值表示骨密度的大小。根据世界卫生组织(WHO)及我国骨质疏松和骨矿盐疾病分会制定的标准为:①正常:T值≥-1.0;②低骨量(骨量减少):-1.0>T值>-2.5;③骨质疏松症:T值≤-2.5。

2.影像学检查

X线检查是诊断骨质疏松最基本的检查方法,表现为骨透光性增强、骨皮质变薄、骨小梁稀疏、椎体变形等。但X线片诊断骨质疏松存在一些不足:其敏感度及特异度较低,且不能早期诊断骨质疏松症(需骨矿丢失30%以上X线片才能显示出骨质疏松症影像)。近年来,随着影像学发展,显微CT技术(mCT)和显微磁共振(uMRI)可以精确测出骨丢失程度和骨微结构指标(如骨容积、骨小梁数目、骨小梁厚度),对骨质疏松症做出早期、明确的病理诊断有了突破性地促进作用,但在临床上普及还需进一步研究。

3.骨代谢血清学检查

骨转换生化标志物是骨组织本身的代谢(分解与合成)的产物,可以在血或尿中测量。这些指标的测定有助于判断骨转换类型、骨丢失率、骨折风险评估、了解病情进展、干预措施选择及疗效监测等。目前国际骨质疏松基金会(IOF)推荐Ⅰ型原胶原N-端前肽(PINP)和血清Ⅰ型胶原交联C-末端肽(S-CTX)是敏感性相对较好的两个骨转换指标。其他常用的检测指标包括:①反映骨形成的指标:血碱性磷酸酶、血骨钙素;②反映骨吸收的指标:血抗酒石酸酸性磷酸酶,尿或血清Ⅰ型胶原降解产物。

(四)处理

1.健康宣教

首先应提高认识普及关节置换术中骨质疏松症的相关知识,改变不良生活习惯,应戒烟、忌酒、注意营养,适当体力活动和体育锻炼,去除骨质疏松发生的危险因素,术后应尽早进行康复训练。

2.基础治疗

国内外指南在抗骨质疏松中都特别强调钙剂和维生素D的摄入。钙剂和维生素D作为抗骨质疏松药物治疗的基本补充剂。欧洲指南和英国指南都建议对于绝经后妇女和50岁以上男性每天摄入钙剂1000mg,维生素D 800IU,蛋白质按体重1g/kg进行补充。

3.抗骨质疏松药物

目前大量研究已经证实THA/TKA术后应用抗骨质疏松治疗可以减少术后假体的松动率及假体周围骨折的发生率,进而降低THA/TKA术后的翻修率。临床上常用的抗骨质疏松的药物有双膦酸盐类(如福善美、密固达)、降钙素类、甲状旁腺激素等。伴有骨质疏松症的病人在门诊上决定行髋、膝关节置换术后,建议术前应抗骨质疏松治疗2个月以上。

三、老年肌肉萎缩的评估

(一)概述

随年龄的增加,骨骼肌数量和质量(包括体积和数量)下降,力量减低,肌耐力和代谢能力下降以及结缔组织和脂肪增多等改变,临床表现为肌肉无力、易疲乏、活动能力下降,同时神经-肌肉的反应时间也延长,神经传导速度迟缓,固有感受器敏锐度降低而表现出动作迟笨的倾向。大致从40岁起,骨骼肌系统就开始衰老,数量和质量平均每年减少8%左右。在小于70岁的人群中,肌肉减少症的发生率约20%,到了70~80岁,发生率就已经达到了30%,而超过80岁,这一情况更是达到了近五成的比例。

在拟行关节置换术的病人中,约50%的病人有肌肉萎缩的症状。术前肌肉质量和功能的下降可以影响病人术后康复功能锻炼,并且髋、膝关节置换术后病人的肌肉力量会受到一定的影响,则会进一步限制病人的加速康复。研究发现,接受TKA手术1个月后,患侧股四头肌的横截面积(quadriceps cross-sectional area,CSA)比术前下降约10%。在关节置换术术后1年甚至更长的时间内,病人股四头肌无力、萎缩的现象仍然存在。TKA术后1年内膝关节伸膝力量与健康人对比依然有30%~40%的缺失。而术前系统的肌力训练可以增加关节置换术后早期关节活动度,加快病人康复速度。因此,关节外科医生需要在围术期关注和评估病人的肌肉力量,以便病人术后加速康复。

(二)临床表现

病人主要表现为肌肉萎缩、肌力衰退、行动迟缓,使老年人活动能力降低,造成老年人行走、坐立、登高等日常活动完成困难,平衡能力下降,极易摔倒。

(三)评价指标

1.肌力检查

物理检查可以查看髋、膝关节的活动度、是否肌肉萎缩、是否肌力下降。肌力评价标准可参考2013年英国医学研究委员会的分级标准划分为0~5级(表4-9-1)。

表4-9-1 肌力的分级标准

2.肌张力检查

触诊肌肉及被动检查可感受肌张力的改变,肌张力增加或减弱常见于锥体系及外周神经病变。

3.肌容积

观察肌肉有无萎缩及肥大,测量肢体周径,判断肌肉营养状况。临床上可以行超声或MRI定量测得肌容积大小,根据欧洲研究小组(EWGSOP)的制定的诊断标准:肌容积下降(低于同种族、同性别健康成年人平均值2个标准差)、联合肌力下降和身体活动能力下降二者其一即可诊断为老年骨骼肌减少症。

(四)处理

运动和加强营养是预防和治疗老年肌肉萎缩的基本方法,其中抗阻力训练是其中研究最多也最有效的方法。研究还发现,40%年龄超过70岁的老人每天蛋白摄入不足,没有足够的蛋白摄入将导致肌肉质量和力量明显下降,因此保证每天足量的蛋白摄入也是预防和治疗肌肉萎缩的方法。

1.肌力锻炼

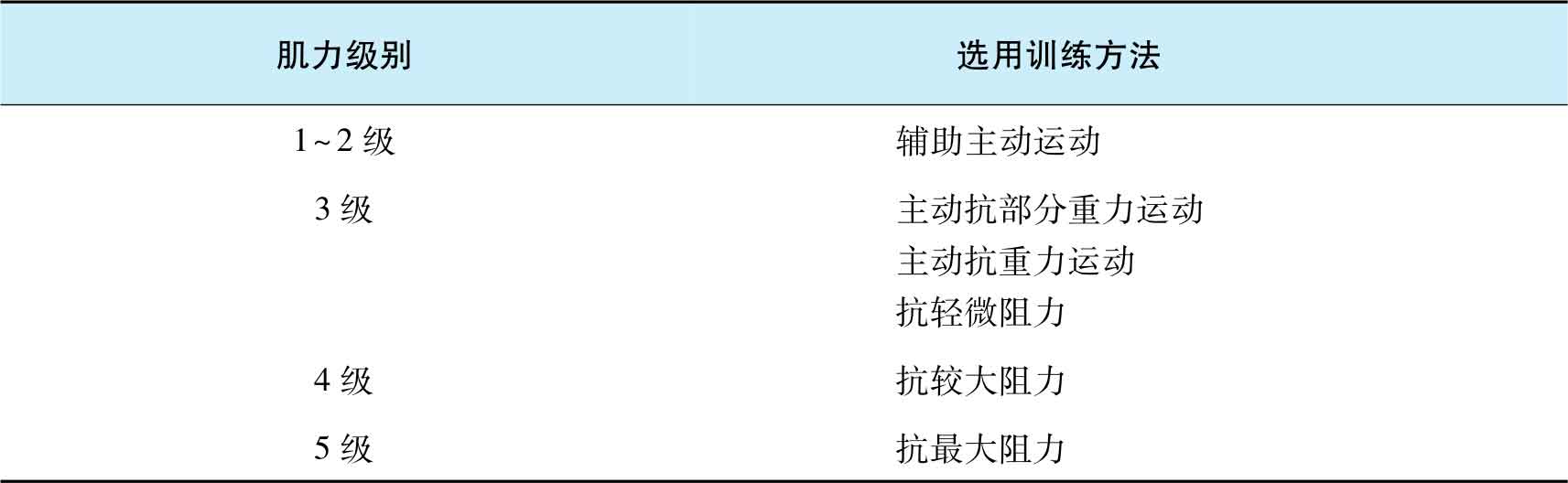

根据病人肌力和体力不同,个体化制定康复训练计划,以增强肌力(muscular strength)、肌耐力(muscular endurance)、爆发力(power)为目标。临床上,拟行THA的病人屈髋和外展髋的肌力需达到4级以上,TKA的病人股四头肌力需达到4级以上(表4-9-2)。

2.预康复

术前预康复是增强肌力的有效方法,比术后功能锻炼更加重要,通过术前预康复,一则可以增强老龄病人的体质、增加关节周围肌肉的力量;二则可以帮助病人了解术后康复的一般程序,术后可以尽快适应功能锻炼,恢复关节功能。锻炼方法以伸屈踝为基本锻炼,髋关节置换术病人强调主动屈髋、展髋及伸膝三个动作,膝关节置换术病人强调主动伸膝和屈膝两个动作,每30~60分钟做10个动作,每个动作保持3~5秒,每天做200~300次练习。

表4-9-2 不同肌力的训练方法

(谢小伟 裴福兴)

第十节 髋、膝关节置换术围术期下肢血管疾病状况评估

一、动脉闭塞

动脉闭塞可由动脉硬化闭塞症、血栓闭塞性脉管炎、动脉栓塞等多种疾病引起,并出现下肢急性或慢性缺血的临床表现。下肢动脉闭塞可增加髋、膝关节置换术围术期下肢缺血坏死的风险。

(一)下肢动脉检测及评估方法

1.体格检查

大血管及下肢动脉触诊及听诊,对比肢体皮温、色泽、感觉,观察肢体是否有干燥、脱屑、趾甲变形、趾端发黑、溃疡等异常。记录病人间歇性跛行时间与距离,行肢体抬高试验(Burger试验)。

2.超声多普勒检查

同一肢体不同节段或双侧肢体同一平面动脉压,差异超过20~30mmHg,提示低的一侧存在动脉阻塞改变。计算踝/肱指数,正常在0.9~1.3,<0.9提示动脉缺血,<0.4提示严重缺血。

3.下肢动脉CTA

无创的动脉血管造影技术,可对下肢动脉进行快速评估,并可了解侧支循环,因造影剂经肾脏排泄,因此检查前应评估病人肾脏功能。

4.动脉造影术

是评估下肢动脉疾病的金标准,最为准确,分辨率最高,对严重病人可在检查过程中行安置支架等治疗措施。

(二)下肢动脉状况控制目标

1.临床表现 病人无明显临床症状,或仅有麻木、发凉自觉症状,无间歇性跛行或行走200m以上出现间歇性跛行,无静息痛、皮肤色泽改变、溃疡、感染等临床表现。

2.血管条件 有良好的侧支循环保证肢体存活。胫前动脉、胫后动脉、腓动脉中有两支及以上充盈良好,或仅有轻度狭窄,腘动脉以上平面不伴有重度狭窄。

3.一般情况 病人血脂、血压、血糖控制良好,不存在血液高凝状态。

4.若为动脉栓塞,则为稳定的血栓,若为心源性、血管源性的血栓,则排除再发动脉栓塞的可能。

(三)下肢动脉异常处理

1.一般处理

严格戒烟、肢体保暖、保护肢体皮肤、健康饮食、控制体重、锻炼患肢。

2.控制基础疾病

合并高血压病人血压建议控制在140/90mmHg以下,若同时合并糖尿病或慢性肾病,血压建议控制在130/80mmHg以下。减低血脂,将低密度脂蛋白控制在2.6mmol/L以下。控制血糖,目标血糖控制在:空腹血糖4.44~6.70mmol/L,餐后6.7~8.9mmol/L。

3.药物治疗

改善血液高凝状态、抑制血小板聚集、扩张血管促进血液循环。对于动脉血栓病人可应用纤溶、抗凝药物。术前停用血小板抑制剂,改为低分子肝素或Ⅹa因子拮抗剂。术后可联合应用抗凝药物及前列地尔等抑制血小板聚集、扩张血管促进血液循环的药物。

4.手术治疗

经皮腔内血管成形术、旁路转流术、动脉切口取栓术、球囊导管取栓术等多种手术方式可针对性治疗相应动脉闭塞疾病。

5.治疗再评估

对于动脉循环条件未达到要求的病人,在经药物治疗、手术治疗后,术前需对其动脉循环进行再次评估。对于改善不明显的病人应考虑放弃关节置换手术;对于动脉循环改善并达到控制目标的病人,其发生动脉闭塞造成下肢缺血坏死的风险仍高于普通病人,围术期应与病人及家属做好沟通工作。

6.止血带应用

应用止血带可能会增加下肢血管闭塞风险。伴有动脉闭塞的膝关节置换术病人,术中应避免使用止血带。

7.检测凝血功能

治疗期间病人需应用抗凝、抗血小板药物,病人动脉条件达手术要求后入院准备行手术治疗,此时应注意围术期凝血功能,并与血管外科一同针对性调整药物及其剂量。

8.围术期定期评估

术中及术后应密切关注下肢动脉循环条件,勤做动脉搏动、肢体温度等体格检查,术后定期复查超声多普勒及CTA等快速、无创检查了解动脉循环。

二、深静脉血栓

深静脉血栓是指血液在深静脉腔内不正常凝结,阻塞静脉腔,导致静脉回流障碍,未及时治疗,急性期可并发肺栓塞,后期可因血栓形成后综合征,影响生活和工作能力。因此,术前评估下肢深静脉,预防治疗围术期深静脉血栓对提高髋、膝关节置换术围术期安全性有着至关重要的作用。

(一)下肢动脉检测及评估方法

1.临床表现

肢体肿胀、疼痛、Homans征、Neuhof征阳性,严重时可呈现股白肿或股青肿。

2.彩色超声多普勒

灵敏度及特异性均较高,且具有无创、快速的优点。可显示静脉腔内强回声、静脉不能压缩,或无血流等血栓形成的征象。

3.放射性核素检查

可同时检查腹部、盆腔、下肢深静脉情况,并可检出早期血栓形成,可用于高危病人的筛选。

4.静脉造影

为诊断DVT的金标准,可判断静脉闭塞或中断、充盈缺损、再通、侧支循环形成等不同情况。

5.血浆

D-二聚体测定 反映凝血激活及继发性纤溶的特异性分子标志物,对诊断急性DVT的灵敏度较高。需要说明的是,如结果阴性则可证实无血栓,而阳性则证实纤溶亢进,但并不能证明是深静脉血栓形成。

(二)深静脉血栓控制目标

手术侧或非手术侧深静脉血栓规范化抗凝治疗3个月以上,血栓机化或部分再通,血栓远端无肢体肿胀者,可以行髋、膝关节置换术,但术前应桥接抗凝。

(三)下肢深静脉血栓围术期处理

1.一般处理

严格戒烟,尽早锻炼患肢,术后抬高患肢、促进静脉回流,围术期适度补液,避免血液浓缩。

2.术前药物治疗

阿司匹林、双嘧达莫等祛聚药物以扩充血容量、降低血黏度,防治血小板聚集;低分子肝素、普通肝素或华法林等抗凝药物;链激酶、尿激酶等溶栓药物。

3.术前手术治疗

对于深静脉血栓平面高、发生肺栓塞风险大,具备取栓术手术指征的病人可行取栓术,术后辅用抗凝、祛聚药物3个月后再评估下肢深静脉。

4.桥接抗凝

应在术前5天左右停用华法林,给予短效抗凝剂,包括低分子肝素或普通肝素进行替代治疗,并在术前12~24小时内停用肝素以便于手术。具体桥接抗凝方案见静脉血栓栓塞预防章节。

5.手术流程

手术操作规范,减少静脉内膜损伤,熟练手术流程,缩短手术时间,控制术中血压,避免剧烈波动,减少术中失血,维持血流动力学稳定,避免使用止血带。

6.术后物理预防联合药物预防

包括足底静脉泵、间歇充气加压装置及梯度压力弹力袜等。抗凝药物包括普通肝素、低分子肝素、Ⅹa因子抑制剂类。具体预防措施见静脉血栓栓塞预防章节。

7.检测凝血功能

由于病人长期应用抗凝及溶栓药物,围术期应定期检测凝血功能并观察消化道、口腔、皮肤等出血情况,及时调整术后抗凝药物应用方案。

8.围术期定期评估

术中及术后应密切关注下肢静脉,关注肢体肿胀、压痛、Homans征、Neuhof征等临床表现,术后定期复查超声多普勒等快速、无创检查了解下肢深静脉循环条件。

(徐彬 裴福兴)

第十一节 髋、膝关节置换术围术期营养状况评估

一、概述

围术期营养不良通常是指是由于摄入不足、吸收障碍、过度消耗所造成营养元素不足的一类疾病,可分为原发性营养不良和继发性营养不良。髋、膝关节置换术中及术后失血加之围术期病人处于高代谢、高消耗,需要病人拥有良好的营养状况。而行髋、膝关节置换术病人多为中老年人,有相当多病人存在术前营养不良。围术期营养不良,将影响伤口愈合、体能恢复、功能锻炼等,并增加围术期并发症,延长住院时间,阻碍术后康复。因此围术期评估病人营养状况,纠正营养不良对提高围术期安全性、加速术后康复是极为重要的。

二、营养不良的评估

1.饮食调查 24小时饮食回顾调查,评价摄入情况。

2.体格检查 测量身高、体重,计算BMI值(<18,5);可通过测量肱三头肌皮肤褶皱厚度来估算机体脂肪储存;也可通过测量上臂肌肉周径来判断机体肌肉储存。

3.实验室检查 当血清白蛋白水平<35g/L,或血清总淋巴细胞计数<1500cells/μl可认为存在营养不良。研究表明,术前血清白蛋白水平<35g/L将增加髋、膝关节置换术术后并发症发生率、输血率,延长术后康复时间。

4.氮平衡是监测营养支持效果的有效方法,在正常口服饮食的情况下,氮排出量=尿中尿素氮+4g;氮摄入量=静脉输入氮量或口服蛋白质(g)/6.25。当氮排出量大于氮摄入量,氮平衡为负,表明机体蛋白的消耗大于摄入,提示体内蛋白质丢失。

5.营养状况评价量表:应用NRS2002营养评估量表对病人进行评估,总分为8分,分数≥3分表明病人存在营养风险。

三、营养状况控制目标

1.血清白蛋白水平 初次单侧髋、膝关节置换术病人:血清白蛋白≥35g/L;预计手术创伤大,手术时间长的病人,术前血清白蛋白≥38g/L。

2.每天摄入热量达105~126kJ/kg,每天总蛋白摄入在1.5~2.0g/kg。

四、营养不良的处理

(一)术前营养不良的处理

1.术前教育 由于宗教、生活习惯等因素,许多病人长期存在营养膳食结构不合理的问题,入院后需要进行术前教育及营养膳食结构调整。

2.要求病人围术期以高蛋白食物(鸡蛋、肉类、蛋白粉)为主,每天总蛋白摄入1.5~2.0g/kg,配合碳水化合物、脂肪、纤维素以均衡膳食。

3.若白蛋白低于35g/L,NRS-2002分数≥3分,且摄入量达不到上述标准,由营养科根据营养状况配制肠内营养高蛋白制剂,一天3次,三餐仍需补充优质蛋白。用以改善病人术前的营养状况,以提高手术耐受能力。

4.对于食欲欠佳或餐后有饱胀等症状的病人,可口服消化酶及促胃肠动力药。

(二)病因治疗

营养不良可继发于多种全身系统性疾病,因此对原发病的控制与治疗对纠正营养不良是极为重要的。

1.内分泌系统疾病

(1)甲状腺功能减退:

是可引起病人消化不良,蛋白质合成障碍等一系列问题的代谢性疾病,甲状腺功能亢进可导致病人代谢旺盛并引起营养与吸收不良,因此评估甲状腺功能,调整甲状腺激素水平对纠正围术期营养不良极为重要。

(2)肾上腺皮质功能减退:

也可引起病人厌食、消瘦等问题而导致病人营养不良,评估肾上腺皮质功能并提升皮质激素对纠正营养不良也同样重要(具体评估及处理方法见内分泌系统疾病评估)。

2.消化系统疾病

急/慢性胃炎、胃溃疡、胃食管反流、功能性消化不良等消化系统疾病均可影响病人营养摄入和吸收,导致营养不良,因此请相关科室会诊并进行相应的处理是十分重要的。此外,肝功能异常可影响糖、蛋白质、脂肪的合成与代谢,术前对肝脏功能的评估及干预对围术期营养不良的纠正也是必不可少的。

3.肾脏疾病

众多肾脏疾病可引起肾病综合征,导致蛋白丢失过多,血清蛋白减少,因此对此类病人需要请相关科室评估肾脏功能并治疗原发肾脏疾病。

4.其他系统疾病

抑郁症、焦虑症、厌食症等精神疾病均可影响病人营养摄入,系统性红斑狼疮等慢性消耗性疾病可导致营养素消耗过多,术前需要请相关科室进行相应处理,待原发疾病控制良好,病人营养状况达基本要求后进行髋、膝关节置换术。

5.药物引起的营养不良

众多的药物可影响肝肾功能,影响人体物质代谢与合成,因此在疾病控制尚可的条件下,相应药物的暂时减量及停用对营养不良病人提升围术期营养状况是十分必要的。

(三)术后营养支持

(1)尽快恢复肠道功能,回病房后可予以开胃汤等辅食,并鼓励病人进食,先进食流质、半流质食物,辅以胃肠动力药物,密切观察病人排气、排便情况,三餐内需含脂肪类食物,必要时灌肠通便。

(2)术前存在营养风险病人,术后在胃肠道功能恢复后继续进行营养干预,肠内营养支持的方式给予高能量、高蛋白平衡营养液;同时积极调整膳食结构,并配合消化酶及胃肠动力药物。

(3)当白蛋白<30g/L,伤口肿胀,出现低蛋白性渗出,可考虑予以人血白蛋白10~20g/d;当白蛋白在30~35g/L,若病人饮食差,每天蛋白摄入量低于目标量,且伤口肿胀,出现低蛋白性渗出,可酌情考虑予以人血白蛋白。

(4)当蛋白>30g/L,病人饮食好,无伤口渗液,鼓励病人进食蛋类及肉类等高蛋白食物,对于进食蛋类和肉类不足的病人,可辅助进食蛋白粉等肠内营养制剂。

(徐彬 裴福兴)

参考文献

1.葛均波,徐永健.内科学第八版.北京:人民卫生出版,2013.

2.陈灏珠.实用内科学.第14版.北京:人民卫生出版社,2013.

3.Goodnough LT,Maniatis A,Earnshaw P,et al.Detection,evaluation,and management of preoperative anaemia in the elective orthopaedic surgical patient:NATA guidelines.British Journal of Anaesthesia,2011,106:13-22.

4.Beris P,Mu

oz M,Garc

oz M,Garc

aerce JA,Thomas D,Maniatis A,Linden PVD.Perioperative anaemia management:consensus statement on the role of intravenous iron.British Journal of Anaesthesia,2008,100:599-604.

aerce JA,Thomas D,Maniatis A,Linden PVD.Perioperative anaemia management:consensus statement on the role of intravenous iron.British Journal of Anaesthesia,2008,100:599-604.

5.Goodnough LT,Skikne B,Brugnara C.Erythropoietin,iron,and erythropoiesis.Blood,2000,96:823-833.

6.GHay CR,Brown S,Collins PW,et al.The diagnosis and management of factorⅧandⅨinhibitors:a guideline from the United Kingdom Haemophilia Centre Doctors Organisation.Br J Haematol,2006,133(6):591-605.

7.Srivastava A,Brewer AK,Mauser-Bunschoten EP,et al.Guidelines for the management of hemophilia.Haemophilia,2013,19(1):e1-e47.

8.马俊,黄泽宇,杨静.全膝关节置换治疗血友病关节炎围术期处理及短期疗效评价.中华骨科杂志,2015,35(4):394-400.

9.Abram SG,Nicol F,Hullin MG,Spencer SJ.The long-term outcome of uncemented Low Contact Stress total knee replacement in patients with rheumatoid arthritis:results at a mean of 22 years.Bone Joint J,2013,95-B(11):1497-1499.

10.Jain A,Stein BE,Skolasky RL,Jones LC,Hungerford MW.Total joint arthroplasty in patients with rheumatoid arthritis:a United States experience from 1992 through 2005.J Arthroplasty,2012,27(6):881-888.

11.Stundner O,Danninger T,Chiu YL,et al.Rheumatoid arthritis vs osteoarthritis in patients receiving total knee arthroplasty:perioperative outcomes.J Arthroplasty,2014,29(2):308-313.

12.Woo MS,Kang JS,Moon KH.Outcome of total hip arthroplasty for avascular necrosis of the femoral head in systemic lupus erythematosus.J Arthroplasty,2014,29(12):2267-2270.

13.Chan KY,Wang W,Wu JJ,et al.Epidemiology of Alzheimer’s disease and other forms of dementia in China,1990-2010:a systematic review and analysis.Lancet,2013,381(9882):2016-2023.

14.Evered LA,Silbert BS,Scott DA,Maruff P,Ames D,Choong PF.Preexisting cognitive impairment and mild cognitive impairment in subjects presenting for total hip joint replacement.Anesthesiology,2011,114(6):1297-1304.

15.Domingues VR,de Campos GC,Plapler PG,et al.Prevalence of osteoporosis in patients awaiting total hip arthroplasty.Acta ortopedica brasileira,2015,23(1):34-37.

16.Ardestani MM,Moazen M.How human gait responds to muscle impairment in total knee arthroplasty patients:Muscular compensations and articular perturbations.Journal of biomechanics,2016,49(9):1620-1633.

17.American Diabetes A.Standards of medical care for patients with diabetes mellitus.Diabetes care,2003,26 Suppl 1:S33-50.

18.Guo JJ,Yang H,Qian H,Huang L,Guo Z,Tang T.The effects of different nutritional measurements on delayed wound healing after hip fracture in the elderly.The Journal of surgical research,2010,159:503-508.

19.Nicholson JA,Dowrick AS,Liew SM.Nutritional status and short-term outcome of hip arthroplasty.Journal of orthopaedic surgery,2012,20:331-335.

20.Nelson CL,Elkassabany NM,Kamath AF,Liu J.Low Albumin Levels,More Than Morbid Obesity,Are Associated With Complications After TKA.Clinical orthopaedics and related research,2015,473:3163-3172.

21.中华医学会肠内场外营养学分会.成人围手术期营养支持指南.中华外科杂志,2016,54(09):541-657.