第五章

老年心理特征及常见疾病的评估

第一节 老年期心理特征及应对

一、老年期的划分及评估

老年期总要涉及“老化”和“衰老”两个概念,老年年龄阶段的划分大体分为以下三种:

(一)根据“生理年龄”所定义的老年期

按联合国的规定,60岁或65岁为老年期的起点(根据人均寿命而定),中国目前通常规定为65岁。进入老年期后,个体的认知能力,尤其是感知觉、记忆和智力能力常常减退。

(二)根据“社会年龄”所定义的老年期

社会年龄是一个作为社会化的人为社会发展而作贡献的期限。它表明一个人在社会上从事某一职业、某一部门工作或从事社会事业等的长度。有的人工作到退休就结束了,它的社会年龄即告结束;但有的老人即使在退休后,仍然可以为社会继续做出贡献,仍然期望能积极参与社会活动,维持原有的角色,因而这样的社会年龄仍未老化。

(三)根据“心理年龄”所定义的老年期

心理年龄常常被用来表示一个人心理衰老的程度,和个体的遗传、性格、经历、环境等等因素密切相关,甚至受到心情等多变因素的影响。一个人的心理年龄可看做是他对于发展的主观反映。有的人虽然年纪不大,心理却进入了老年,显得忧郁、迟钝、保守、僵化,对未来没有期望和幻想;有的人虽已至垂暮之年,仍朝气蓬勃。而心理年龄的界定不是通过具体数字而是通过心理评估。

(四)“老年期”综合评估的理念

医学临床工作中之所以要界定“老年期”,是因为需要保障医疗行为中的安全,提高医疗质量以及使诊疗活动更为精确,如关注心理年龄的“老年期”是为了关注某重要脏器功能衰退对于当前治疗,特别是手术治疗的影响以及风险;关注心理年龄的“老年期”是为了评估病人的心态情绪、行为方式等对当前治疗的影响;关注社会的“老年期”是为了评估社会、家庭支持系统对当前治疗的影响。因此,医学临床工作中老年期的界定年龄数字仅是一个提示,综合评估才是关键。目前国内外对于老年期的综合评估均没有达成较为广泛的共识,以下标准可以作为参考:

1.生理年龄65岁以上。

2.提示重要脏器功能衰退的证据(即有确切的提示重要脏器疾病的证据,如代谢系统疾病、心血管系统疾病、呼吸系统疾病等)。

3.存在负性情绪证据,如焦虑、抑郁或情绪不稳定。

4.存在固执,甚至偏执的心理特征。

5.存在明显的认知功能减退的证据,如记忆、注意功能减退等。

二、老年期的心理特征及其对求医行为的影响

求医行为(health seeking behavior)也称为患病行为(illness behavior),是指个体在躯体或心理不适或产生某种病感时,或本着预防疾病或疾病早期及早发现并以治疗为目的,而采取的寻求医疗帮助的行为。可分为主动求医、被动求医、无病求医、有病不求医四类行为,其不同的求医行为会导致不同的结果,如病人在发生疾病时不能积极主动求医,那么必然会延误病情,影响诊断和治疗,在一定程度上阻碍了疾病的及时治愈和康复,从而严重威胁着病人的生命健康,同时给整个家庭和社会都带来了极大的伤害。老年病人由于其独特的心理特征,在求医时常易产生异常的心理状态,并在求医行为时候有其独特的特点。

(一)引起关注心理

由于长期独处,而子女、亲属因工作忙等诸方面原因,不能常来看望或长期陪护,老人倍感孤独,疾病角色和住院治疗可能会促进这一情况得到改善。个体一旦生病,而且病程迁延,病情反复,自然受到家人和周围人的特殊照顾,成为被人关注的焦点。同时通过自我暗示,病人也变得被动、服从、依赖、情感脆弱、甚至带有幼稚色彩,本来可以自己做的事情也让别人帮着做、希望得到更多的关心和温暖,沉迷于病人角色而不自觉。这种心理使得病人在求医行为中的被动行为,耽误疾病恢复。

(二)敏感多疑和恐惧心理

老年个体由于身体各部位及其器官功能的衰退、疾病状态等因素,在感受到威胁、面临困难时候更容易产生焦虑情绪。老年病人可表现为敏感多疑、对自己疾病和身体状况的过度担心,稍有不适便会担心自己的病情加重;对医务人员和医疗方式的怀疑与不放心。

另外,在老年期,个体越来越深刻地意识到死亡的临近,并由此产生了许多心理波动,普遍存在恐惧感。即使是所患疾病不严重,也不得不随时做出迎接死亡的准备,表现为焦虑和恐惧。

过度的焦虑和恐惧会影响病人的睡眠、饮食及免疫功能紊乱,从而影响疾病的康复。

(三)固执

虽然随着社会生理年龄的老化,生理功能衰退,社会角色退出,但很多老人仍然希望得到尊重,尤其是曾在社会和家庭中是主角或领导者的个体,习惯指挥他人,还是特别希望周围的人都尊敬恭顺他们,表现为自以为是、固执、独断专行、不讲道理、好挑剔、责备他人。这种心理是老年个体由于恐惧角色和能力改变带来的不适应感,实则是认知层面的焦虑,它造成老年病人在求医行为中表现为不配合、不服从的被动求医行为。

(四)自卑心理

老年个体由于衰老、感觉器官功能下降、认知功能全面减退等多因素的影响,常常对周围事物均心有余而力不足,感到老而无用,甚至认为自己的患病拖累了家人,产生深深的内疚与自责,导致自卑自弃感。这种心理造成老年病人在求医过程中出现被动求医的行为,甚至否认自己生病,出现有病不求医的行为,使得病情延误而得不到治疗。

三、针对老年期心理特征在医疗行为中的应对

(一)充分了解和评估病人的心理状态

心理评估是指医务人员通过观察、晤谈和心理测验等方法获得信息,对个体心理现象作全面、系统、深入的客观描述和评价过程,并有的放矢地实施心理干预。

(二)关注病房环境

对于环境问题主要注意以下几点:

1.根据马斯洛的需要层次理论,所有生物体均存在生存需要、安全需要、接纳与被接纳的需要、尊重与被尊重的需要以及自我实现的需要。具体落实在病房的环境方面应保障基本的生活空间,避免使病人处在一个十分拥挤和嘈杂的环境对病人就医心态有着重大影响。

2.目前国内病房的管理模式基本上是将基本诊疗、会客、居住、餐饮、娱乐等集中于病室,再直接点说就是集中在一个病床上,缺少上述的功能区,这是需要商榷和改进的。

(三)充分的医-患沟通

医患沟通的原则与其他年龄病人沟通原则一样,对于老年病人沟通应注意的问题有以下几点:

1.体现尊重 体现尊重的核心主要是体现在对病人能力、社会角色的尊重。如将退休教师称呼为“某老师”和称呼为“某大爷”对方感受会完全不同。

2.鉴于老年期注意、记忆等认知功能减退,重要信息的传递最好有亲属在场以及需要重复和强调。

3.在传递任何信息中,都应传递对病人当前能力认同的信息。

4.避免过分关注。

(四)关注家庭社会支持

在此主要包括鼓励亲属的探视和陪伴、鼓励对外的信息交流以及与病人讨论术后的生活计划等。

(郭菁 孙学礼)

第二节 焦虑及焦虑综合征

一、概述

焦虑是人的基本情绪,其心理学定义为:焦虑是带有不愉快情绪色调的正常的适应行为,含有对危险、威胁和需要特别努力但对此又无能为力的苦恼的强烈预期。具体表现为内心的恐惧、不安体验、自主神经紊乱的表现以及运动的不安。焦虑的意义在于使个体保持基本的警觉性,而这种警觉性的保持既能使个体规避所面临的危险,又能使机体各重要器官保持正常的功能状态。

病理性焦虑产生的原因:病理性焦虑产生的原因与其他慢性非感染性疾病一样为多元化因素,具体表述至少应该包括:①遗传因素;②重大心理社会因素的影响,如手术;③认知因素。认知因素主要体现在病人的生活经历、神经类型、对生活事件的评价等,而面对病痛,特别涉及到对生命意义的认识。

对于手术群体来说,因为面临危险和不确定情况,高于一般情况的焦虑情绪普遍存在,因此值得关注。过度焦虑对病人心态、治疗依从性、康复等均造成影响,应成为围术期关注的重要问题。老年人群是特殊群体之一,由于身体器官功能的自然衰退、环境适应能力减弱、认知功能减退、体内环境稳定性降低,易于引发各种心理问题,过度焦虑也更为普遍。

精神病学界将病理性焦虑分型为惊恐障碍、广泛性焦虑障碍、强迫障碍、社交焦虑障碍以及创伤后应激障碍并有专科诊疗共识,而外科临床的关键不是给病人下专科诊断,而是识别过度焦虑现象并给予对症治疗,因此宜将焦虑分成若干症状群来加以识别和治疗更有利于临床工作。从心理学层面认识焦虑表现形式主要包括体验层面的焦虑、躯体层面的焦虑和认知层面的焦虑,现分述如下。

二、临床表现

1.体验层面的焦虑

体验层面的焦虑主要是指病人的体验异常,具体可表现为:①发作或持续出现的恐惧感,甚至是灾难性思维,病人往往感觉惶惶不可终日或大祸临头的感觉;②重要系统器官功能改变:如胸闷、气促、心悸、尿频等;③自主神经功能紊乱:可表现为交感神经兴奋或迷走神经兴奋,前者可出现心率加快、皮肤潮红或苍白、口干、便秘、出汗等症状,而后者则可出现血压下降、头昏、腹泻、心率下降等情况;④伴随睡眠障碍,特别是失眠症状。

2.躯体层面的焦虑

表达焦虑的躯体症状业内将其暂时称为“激惹性躯体症状”,主要是指表现器官功能紊乱的症状,如腹泻、尿频、眩晕等,照此解读,肠激惹综合征是典型的激惹性躯体症状。此外,疼痛是焦虑重要的躯体表现,特别是慢性疼痛。

3.认知层面的焦虑

认知层面的焦虑主要从病人的思维和行为特征上表现,最常见的现象是病人的思维固化,不接受别人的建议和意见,较为极端的表现是偏执。偏执的病理心理解读是改变自己的思维及行为模式就会引起当事人的恐慌,直接反映了当事人的不自信,故解读为认知层面的焦虑。

三、实验室检查

对病理性焦虑的识别主要是临床观察,而生物及心理检测作为重要的参考。目前临床上主要使用的参考指标包括:

1.神经内分泌指标

(1)下丘脑-垂体-肾上腺轴(HPA轴)的过度活跃,具体体现在血浆ACTH、血浆皮质醇的增高。

(2)地塞米松过夜抑制实验阴性。

2.常规脑电图检测

可能呈现出α节律解体,β活动增加等特征。

3.皮电检测

可呈现皮肤电阻增加。

4.生命体征的改变

如呼吸的浅、快;血压,特别是收缩压的增高;心率加快等也可以作为提示焦虑状态的参考指标。

四、诊断标准

正如前面所述,焦虑是人的基本情绪,因此在这里所说的识别主要是对病理性焦虑或综合征的识别。对于外科临床病人来说,符合以下特点的病人应该给予重视或应该针对焦虑进行医学干预:

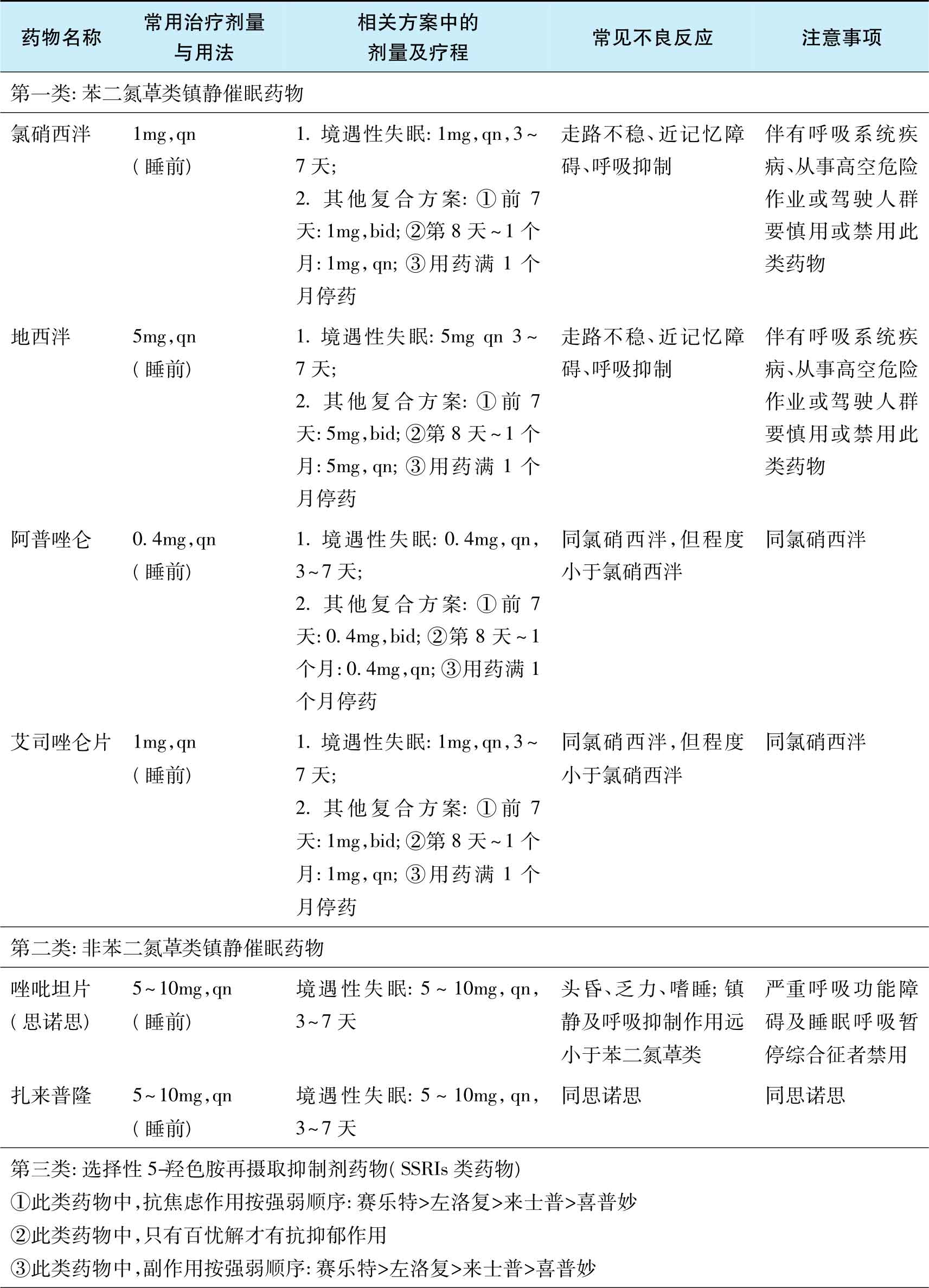

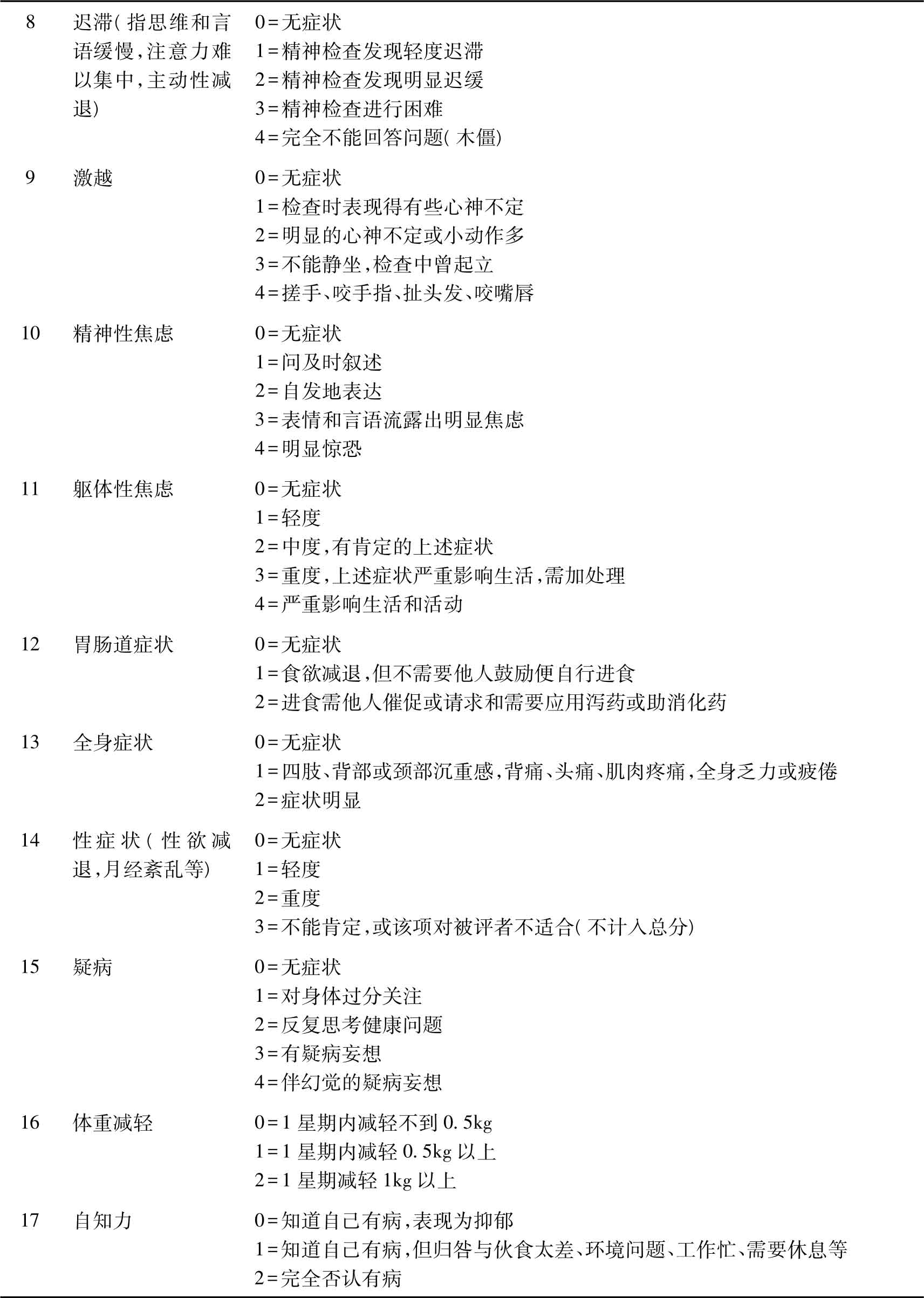

1.符合上述症状描述中的1条或1条以上,焦虑严重程度可以使用汉密尔顿焦虑量表评估(表5-2-1)。

表5-2-1 汉密尔顿焦虑量表(近2周)

2.出现焦虑症状影响病人的社会功能,或影响治疗依从性,或已经给病人造成明显痛苦的情况。

五、治疗

(一)体验层面焦虑的治疗

1.对体验层面焦虑治疗的基本方案是SSRIs+苯二氮

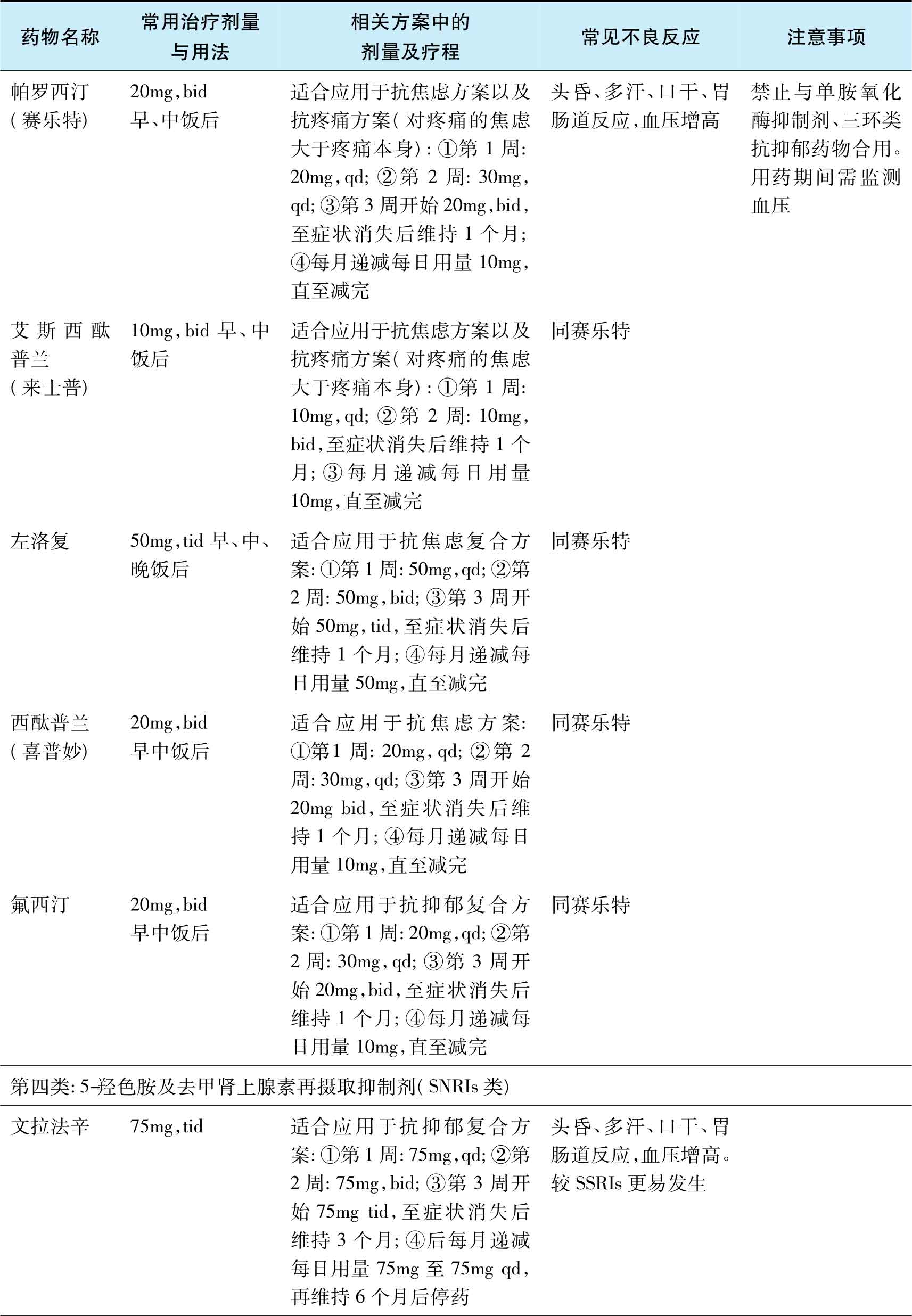

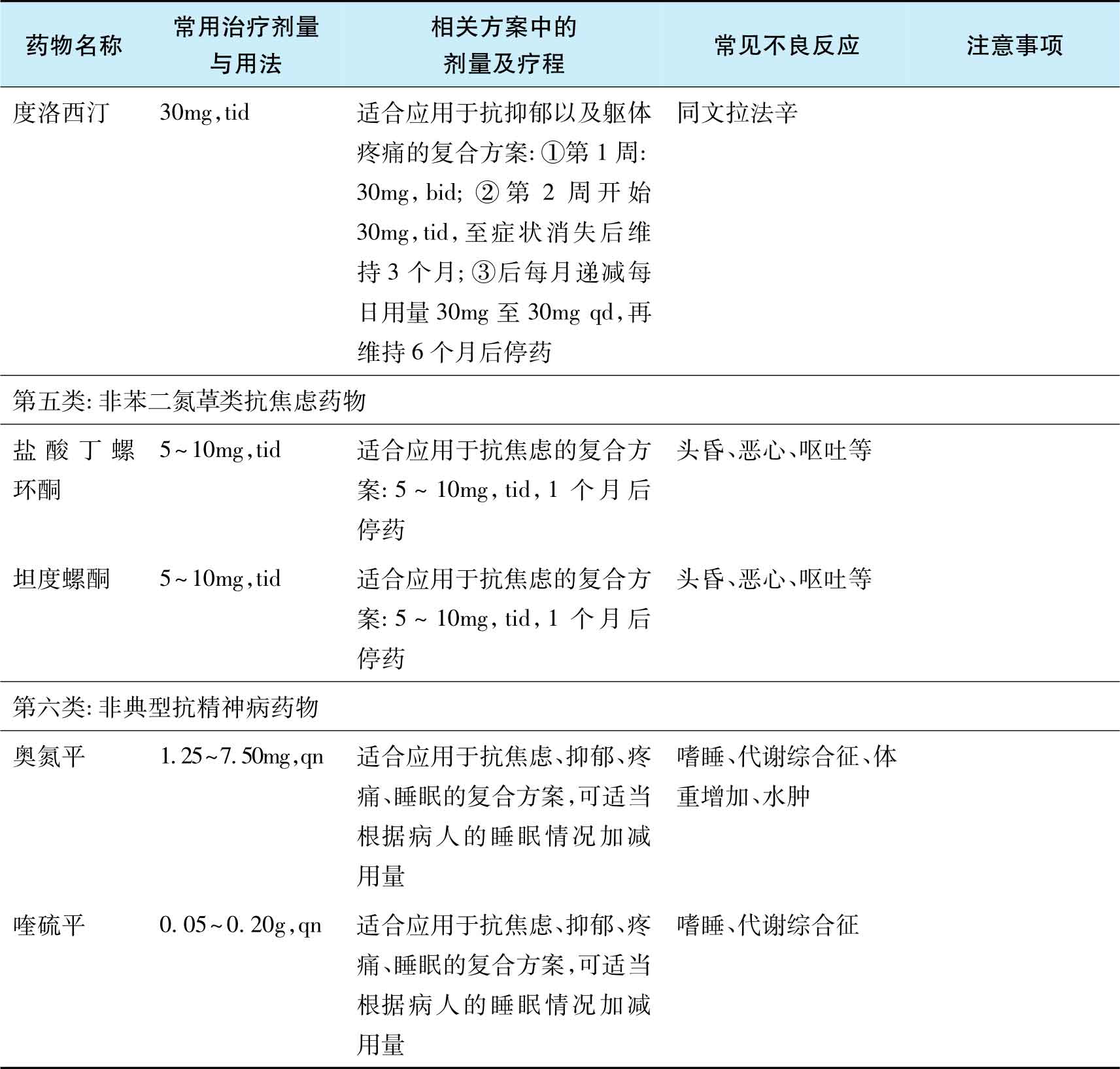

类药物。具体药物的选择及注意事项可参见表5-2-2。

类药物。具体药物的选择及注意事项可参见表5-2-2。

表5-2-2 药物说明表

续表

续表

注:qn,每晚1次;qd,每天1次;bid,每天2次;tid,每天3次

2.如果对病人焦虑症状的治疗需要延续到病人的康复期,则主要推荐的治疗方案为:SSRIs+非苯二氮

类抗焦虑药物。药物的具体信息仍请参见表5-2-2。

类抗焦虑药物。药物的具体信息仍请参见表5-2-2。

(二)躯体层面焦虑的治疗

1.SSRIs或SNRIs+苯二氮

类药物

类药物

2.SSRIs或SNRIs+非典型抗精神病药物

3.SSRIs或SNRIs+非典型抗精神病药物+苯二氮

类药物

类药物

关于以上推荐方案的具体药物选择及注意事项仍请参见表5-2-2。

(三)认知层面焦虑的治疗

对于此类病人,建议通过心理干预措施缓解症状,操作如下:

1.在不违背原则、不危及安全的情况下,尽量尊重病人原先的习惯,避免引起病人的恐慌。

2.适当的娱乐活动、运动使病人心情愉悦,从整体缓解病人的焦虑,减轻固执。

3.个别心理干预无效者,可给予小剂量非典型抗精神病药物。

(郭菁 孙学礼)

第三节 抑郁及抑郁综合征

一、概述

“抑郁”是一种常见的负性情绪,几乎所有个体都会在目标受阻或遭遇丧失性事件时出现,但这种反应正好说明该个体对自己的行为没有丧失希望和所赋予的意义,并不属于精神卫生临床上所指的病理性抑郁综合征,应注意区别。病理性抑郁综合征指缺乏相应的客观因素下而出现的抑郁心境,其核心应该强调病人认知的改变,即不能赋予对生活的意义,并在此基础上出现情绪低落以及兴趣缺失等症状。病理性抑郁的产生同样为多元化因素,具体应该包括:①遗传因素;②重大心理社会因素为诱发因素;③认知功能异常:由下丘脑功能异常以及海马等组织的损害引起。病理性抑郁问题同样广泛存在于老年群体中。抑郁对于老年个体的应激能力、治疗依从性、康复能力削弱,故应成为围术期关注的问题。

二、临床表现

1.情绪低落 抑郁心境主要强调病人的压抑体验而非忧伤或沮丧,以抑郁情绪持续存在2周为基本标准。

2.兴趣缺失。

3.“三无”症状是指病人出现无望、无助和无价值感。

4.“三自”症状即是自责、自罪、自杀。

5.自杀症状。

6.认知方面的可伴随症状 可出现感知觉敏感性下降、幻觉、妄想以及注意力下降等。

7.意志行为的减退和抑制。

8.躯体方面的可伴随症状 胃胀、乏力等表现为器官功能减弱的抑制性躯体症状。

9.睡眠方面的可伴随症状 病理性抑郁的特征性失眠主要是早醒,其他可表现为过度睡眠或睡眠节律昼夜颠倒。

三、实验室检查

1.神经内分泌轴改变

2008~2010年,由四川大学华西医院孙学礼教授牵头负责的国家科技部“十五”支撑项目结果提示:甲状腺功能轴(HPT轴)的异常与抑郁综合征的联系更为密切。

2.功能影像学研究结果的意义

抑郁障碍病人存在海马、杏仁核以及前额叶皮质的体积缩小、神经胶质密度降低以及血流量改变、糖代谢异常等情况。

3.多导睡眠图研究结果的意义

近30年的抑郁多导睡眠图研究结果提示,一组快眼动睡眠指标的改变是病理性抑郁的重要电生理标志。

四、诊断标准

对于外科临床病人来说,符合以下特点的病人应该给予重视或应该针对抑郁进行医学干预:

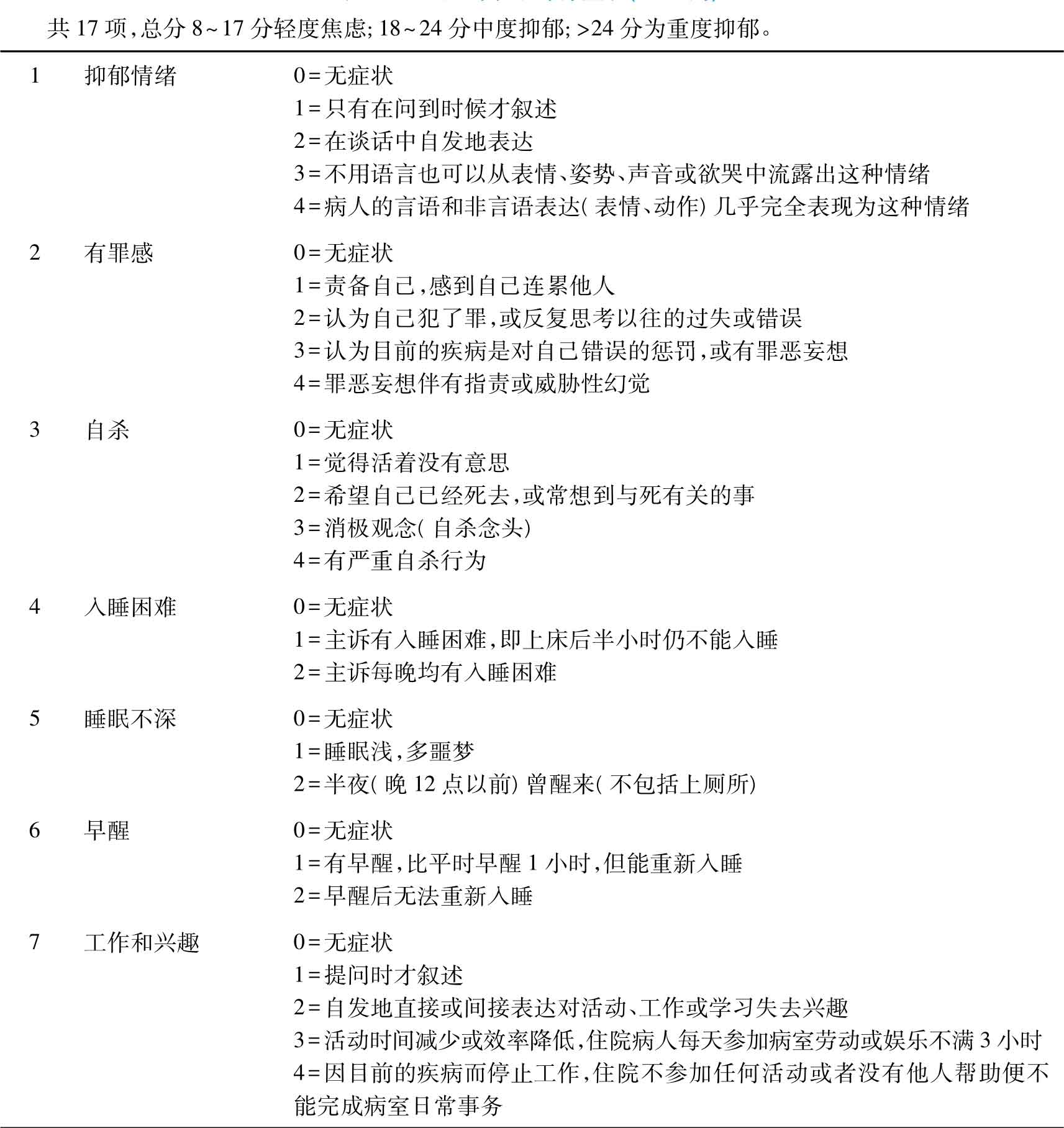

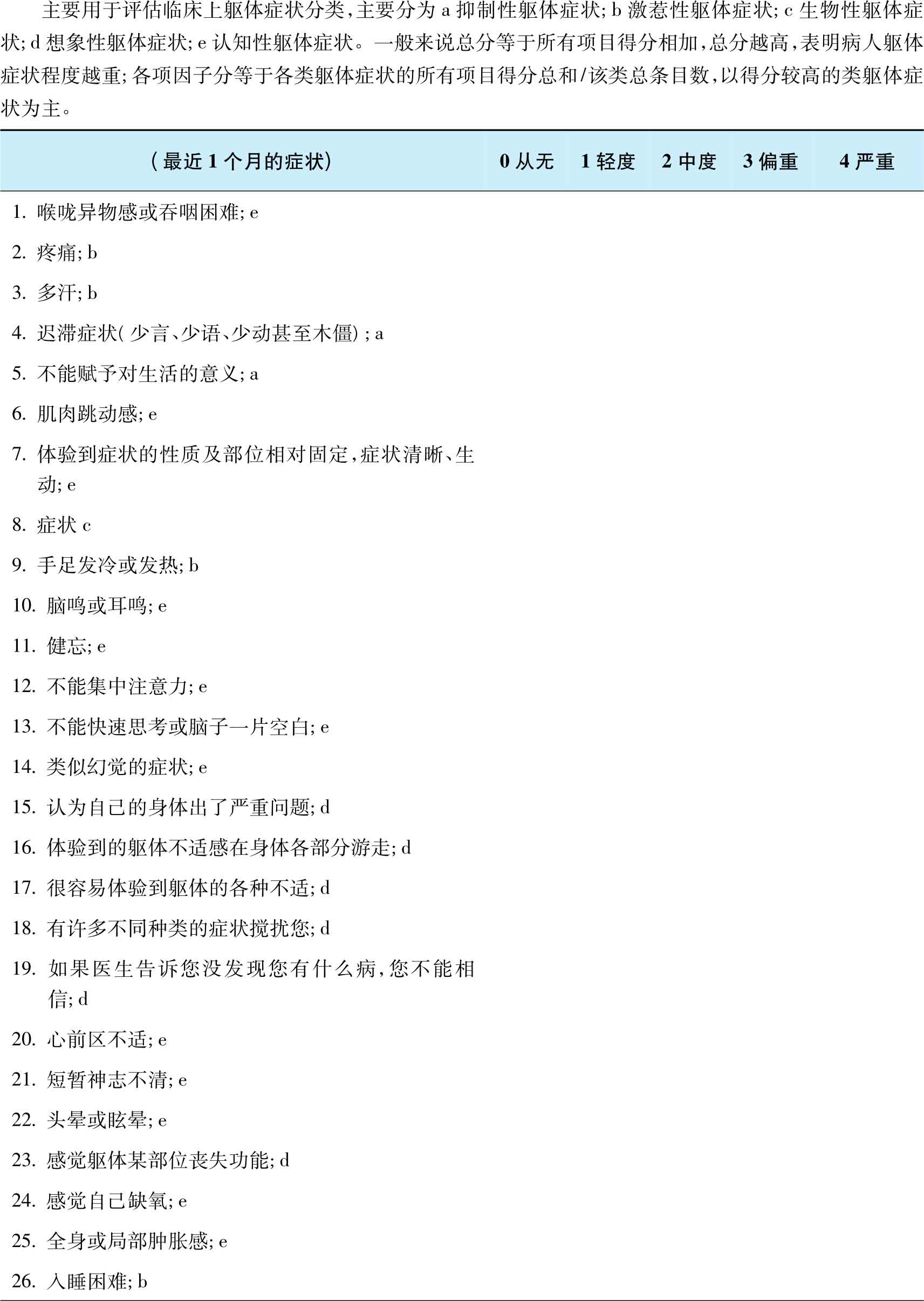

1.症状学标准 符合上述临床表现中1~9条中的至少5条症状,并且至少一项为条目1或2,抑郁严重程度可以使用汉密尔顿抑郁量表评估(表5-3-1,表5-3-2)。

2.出现抑郁症状影响病人的社会功能,或影响治疗依从性,或已经给病人造成明显痛苦的情况。

3.若参照标准1与2,并使用推荐方案(详见本节“抑郁综合征的治疗”)治疗1周无效者,需请精神专科人员会员或转诊。

表5-3-1 汉密尔顿抑郁量表(近2周)

续表

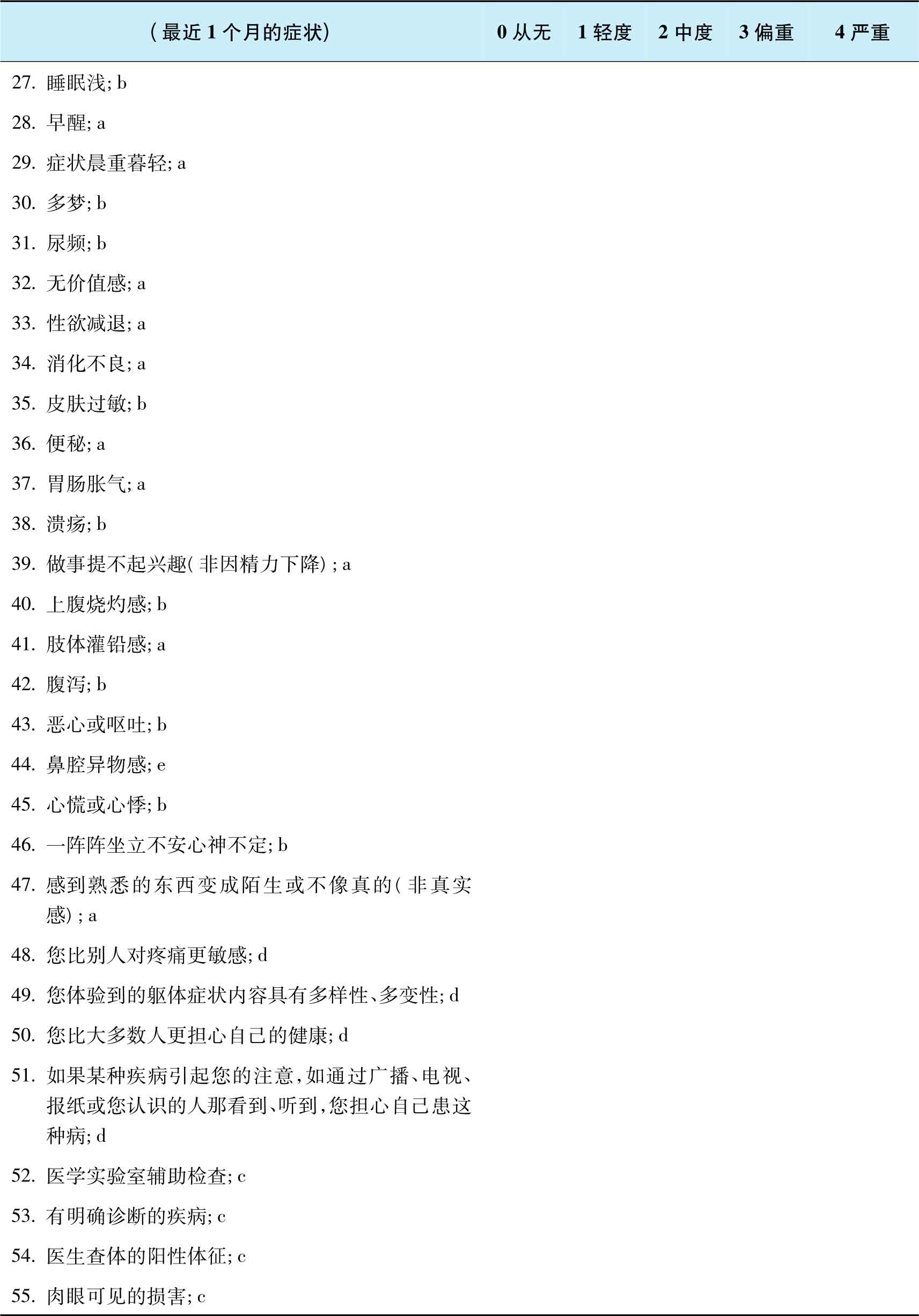

表5-3-2 WCPA躯体症状分类量表(具体可参见孙学礼所著《临床躯体症状的心身医学分类及诊疗共识》)

续表

五、治疗

无论是抑郁情绪还是兴趣缺失都是以病人的认知改变为基础,即不能赋予对生活的意义,故抑郁综合征的治疗需要改善抑郁情绪并联合改善认知的药物。具体方案为SSRIs或SNRIs+非典型抗精神病药物+苯二氮

类药物,具体的药物选择以及注意事项可参见表5-2-2。

类药物,具体的药物选择以及注意事项可参见表5-2-2。

(郭菁 孙学礼)

第四节 认知功能障碍

一、概述

认知是机体认识和获取知识的智能加工过程,涉及学习、记忆、语言、思维、精神、情感等一系列随意、心理和社会行为。认知障碍指与上述学习记忆以及思维判断有关的大脑高级智能加工过程出现异常,从而引起严重的学习、记忆障碍,同时伴有失语或失用或失认或失行等改变的病理过程。认知的基础是大脑皮层的正常功能,任何引起大脑皮层功能和结构异常的因素均可导致认知障碍。

老年个体由于大脑皮层退化,又常常合并有多种疾病,故发生认知功能障碍的风险增加。老年常见认知功能障碍包括偏执状态、行为障碍和痴呆。认知障碍同样对病人的治疗依从性、手术可能性及康复造成影响,例如一个围术期病人伴有偏执状态,他固执地认为家属要害自己,医生对他的好事因为家属买通了医生和护士来共同谋害自己,从而出现治疗不合作的情况,故应成为围术期关注的重要问题。

二、临床表现

(一)偏执状态

狭义的偏执状态是指以系统妄想为特征性表现的精神障碍,病人常见的妄想包括被害妄想、关系妄想、被偷盗妄想等。如病人坚信不移地认为某人或某个团伙要害自己,将周围发生的一切均纳入自己的妄想体系,包括别人对自己微笑是不怀好意,别人让自己先吃东西是食物有毒。与精神分裂症不同的是,症状单一,社会功能保持良好,仍然可以与妄想对象以外的人沟通,生活仍然能够自理。

(二)行为障碍

行为障碍指个体活动异常,行为障碍与思维、言语、情感障碍有紧密联系。行为障碍是各种心理过程障碍的结果,可由各种原因产生。通常按其表现分为精神运动性抑制与精神运动性兴奋两类。前者指动作和行为的大量减少,后者指动作和行为的大量增多。

(三)痴呆

痴呆是指慢性获得性进行性智能障碍综合征。临床上以缓慢出现的智能减退为主要特征,伴有不同程度的人格改变。痴呆的病因很多,主要分为中枢神经系统变性疾病(阿尔茨海默病)和血管性痴呆。痴呆的发生多缓慢隐匿。记忆减退是主要的核心症状。

三、各类型老年认知功能障碍的识别标准

一般来说,老年病人若存在认知功能障碍,但若不会明显影响围术期病人治疗进展以及康复,可以另在术后于专科再干预相关问题;故下面所讲的识别标准是针对那些明显存在认知功能障碍、且认知功能障碍的存在已经影响围术期治疗进展的病人;一般来说,需要对病人的认知功能障碍的相关问题进行相关识别和干预,然后再进行手术流程。

1.符合上述各类认知功能障碍之一的临床表现。

2.症状影响病人的社会功能,或影响治疗依从性,或已经给病人造成明显痛苦的情况。

四、治疗

1.偏执状态 以小剂量非典型抗精神病药物干预为主,具体详见表5-2-2。

2.行为障碍 行为障碍的治疗主要是针对原发的躯体疾病或精神疾病。需要请专科人员会诊对相关问题干预以后再进行手术。

3.一般来说,痴呆症状的存在不会影响到病人的手术进展,故可以术后专科干预。若伴有情绪或行为相关问题,需要请专科人员会诊对情绪和行为问题干预后再进行手术。

(郭菁 孙学礼)

参考文献

1.孙学礼.医学心理学.北京:高等教育出版社,2013.

2.孙学礼.精神病学.北京:高等教育出版社,2013.

3.世界卫生组织.ICD-10睡眠障碍分类.

4.American Psychiatric Association(APA).Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Fifth Edition(DSM-5).Washington:American psychiatric Association(APA),2013.

5.孙学礼,曾凡敏著.躯体症状的心身医学分类及其优化治疗方案共识(2014-2015).北京:科学出版社,2015.

6.孙学礼,张旭著.双相情感障碍及其非典型症状识别与优化治疗方案共识(2013-2015).北京:科学出版社,2015.

7.Abreu T,Bragana M.The bipolarity of light and dark:A review on Bipolar Disorder and circadian cycles.J Affect Disord,2015,185:219-229.