第二节

良性病变

一、溃疡性结肠炎

【定义】

溃疡性结肠炎(ulcerative colitis,UC)是一种慢性黏膜病变,以反复发作和自发缓解为特征。临床女性多于男性,好发年龄为20~40岁,病变始于直肠,向近端蔓延,60%累及阑尾,10%累及回肠末端。

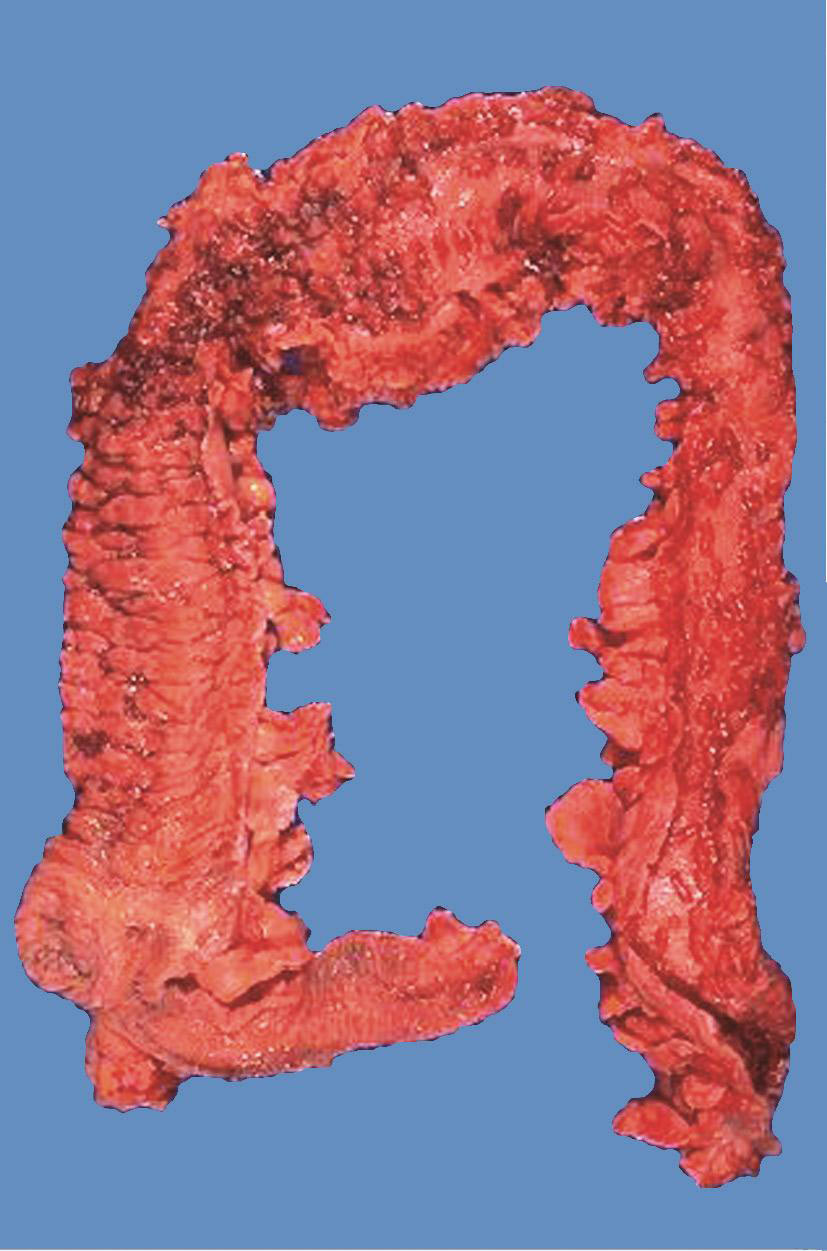

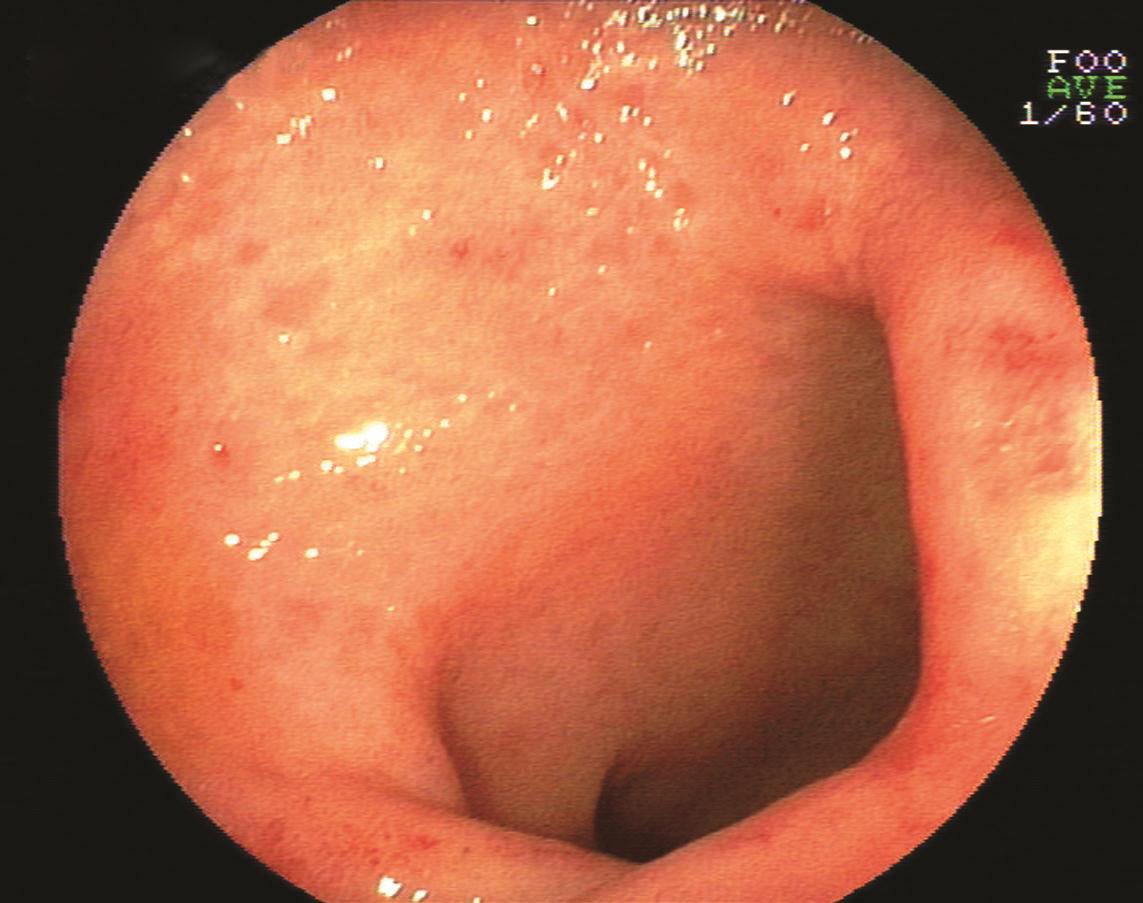

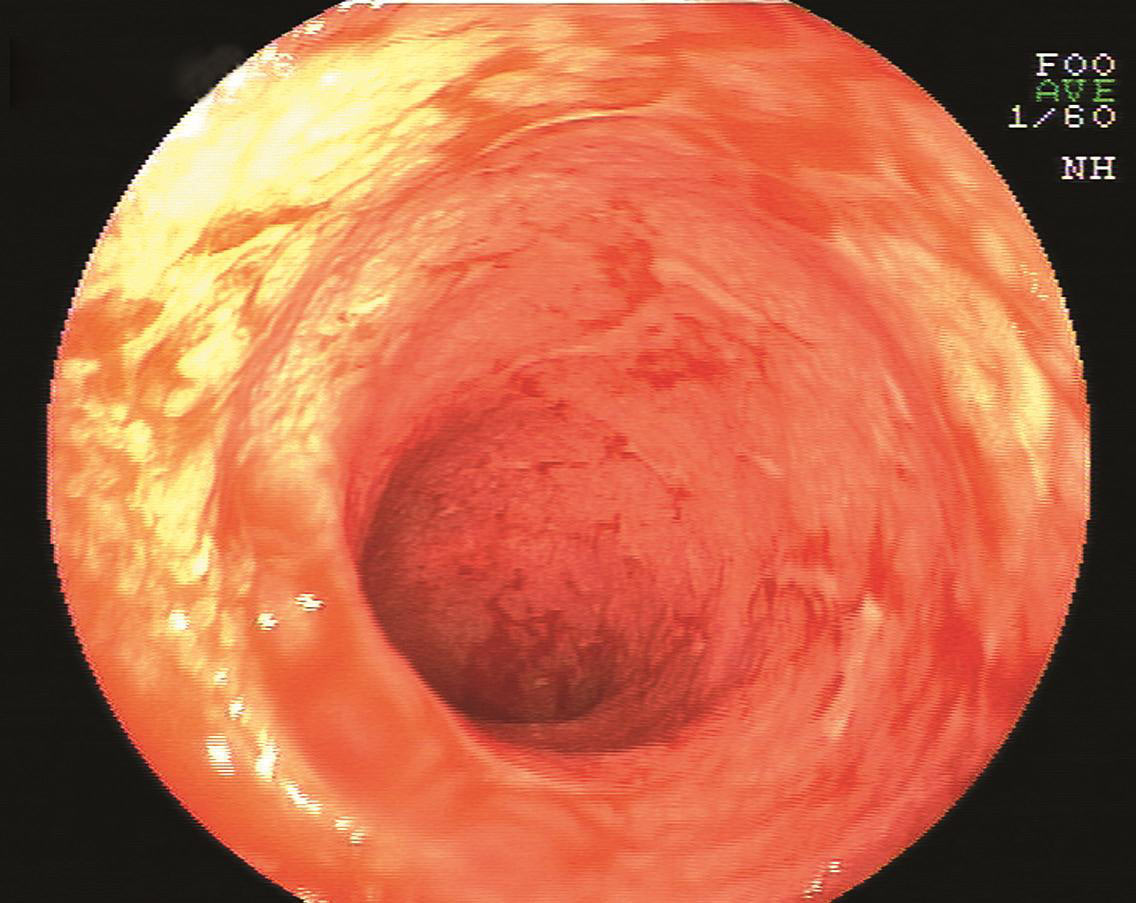

【大体表现】

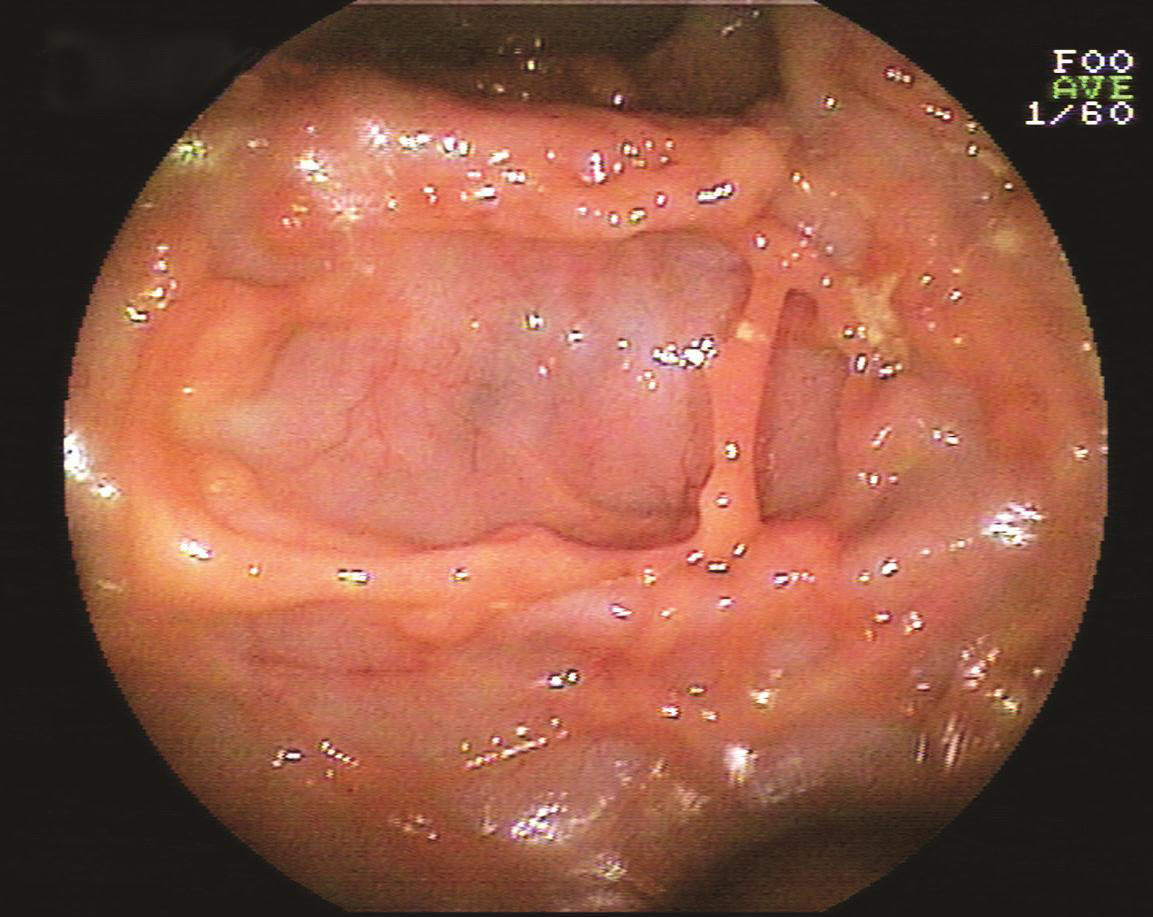

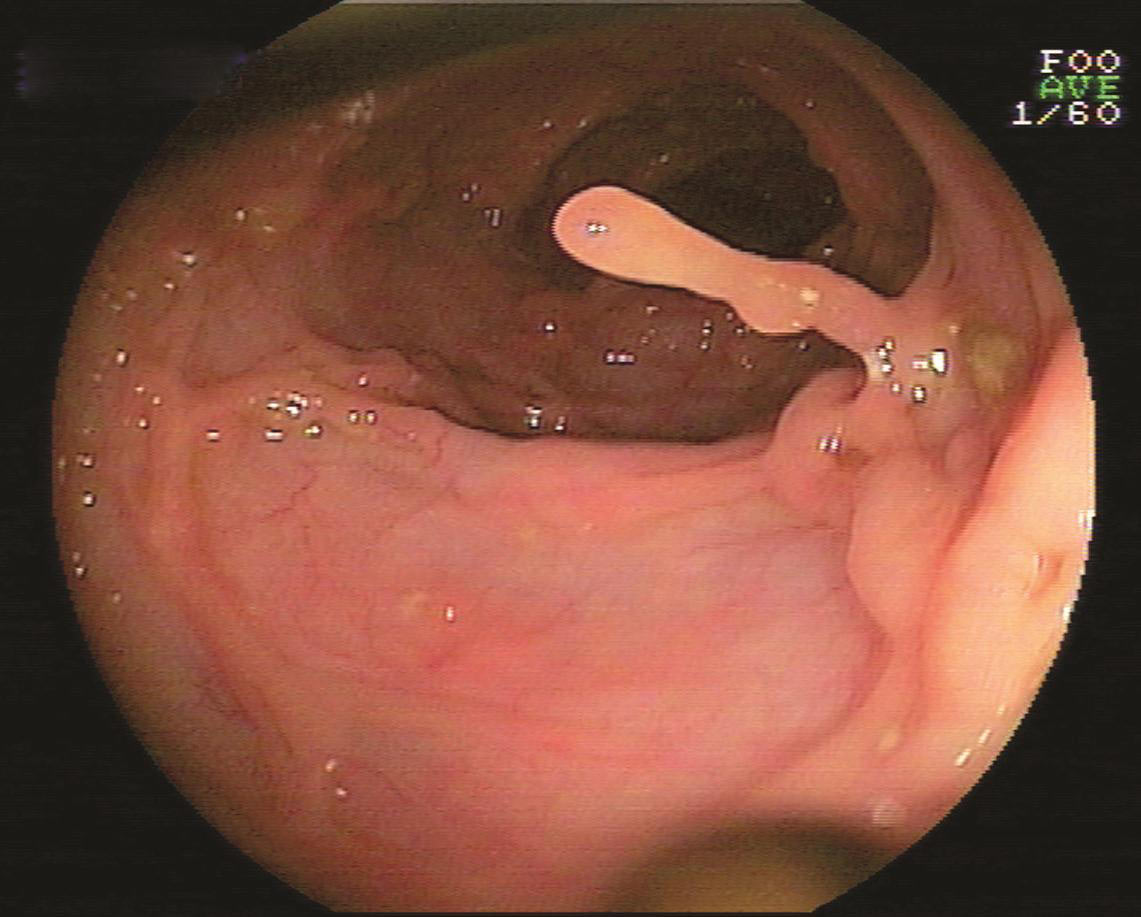

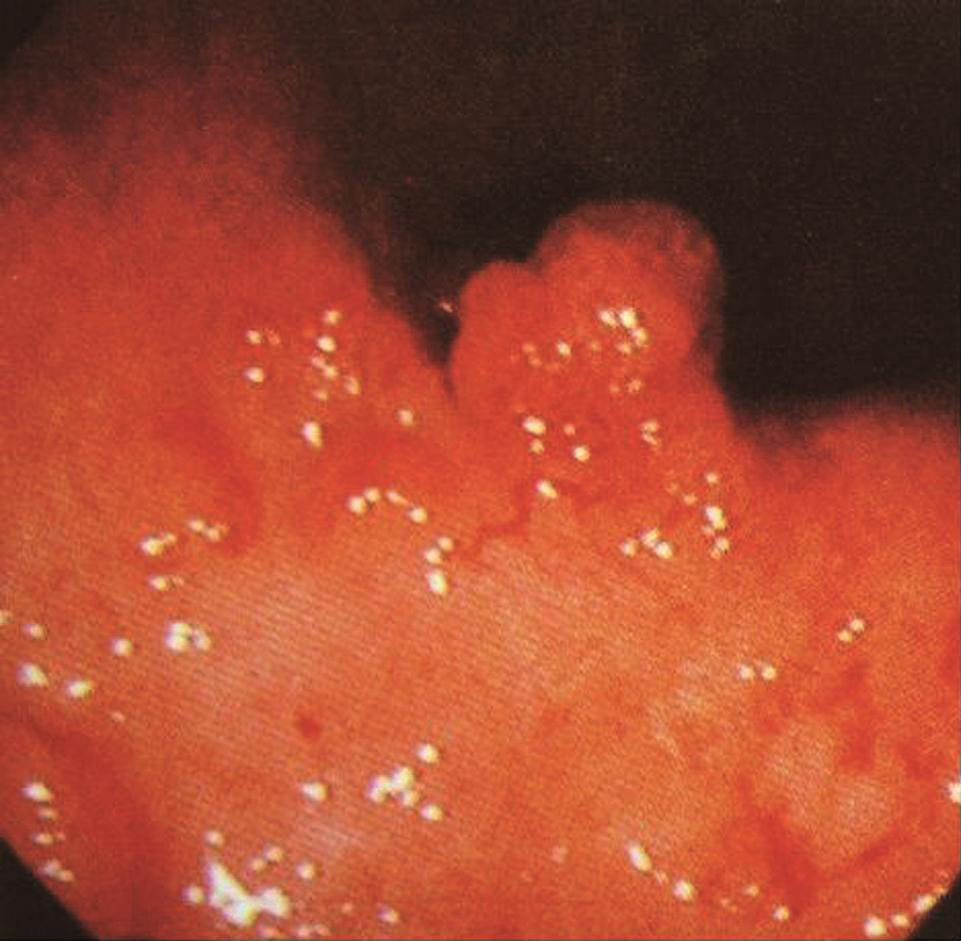

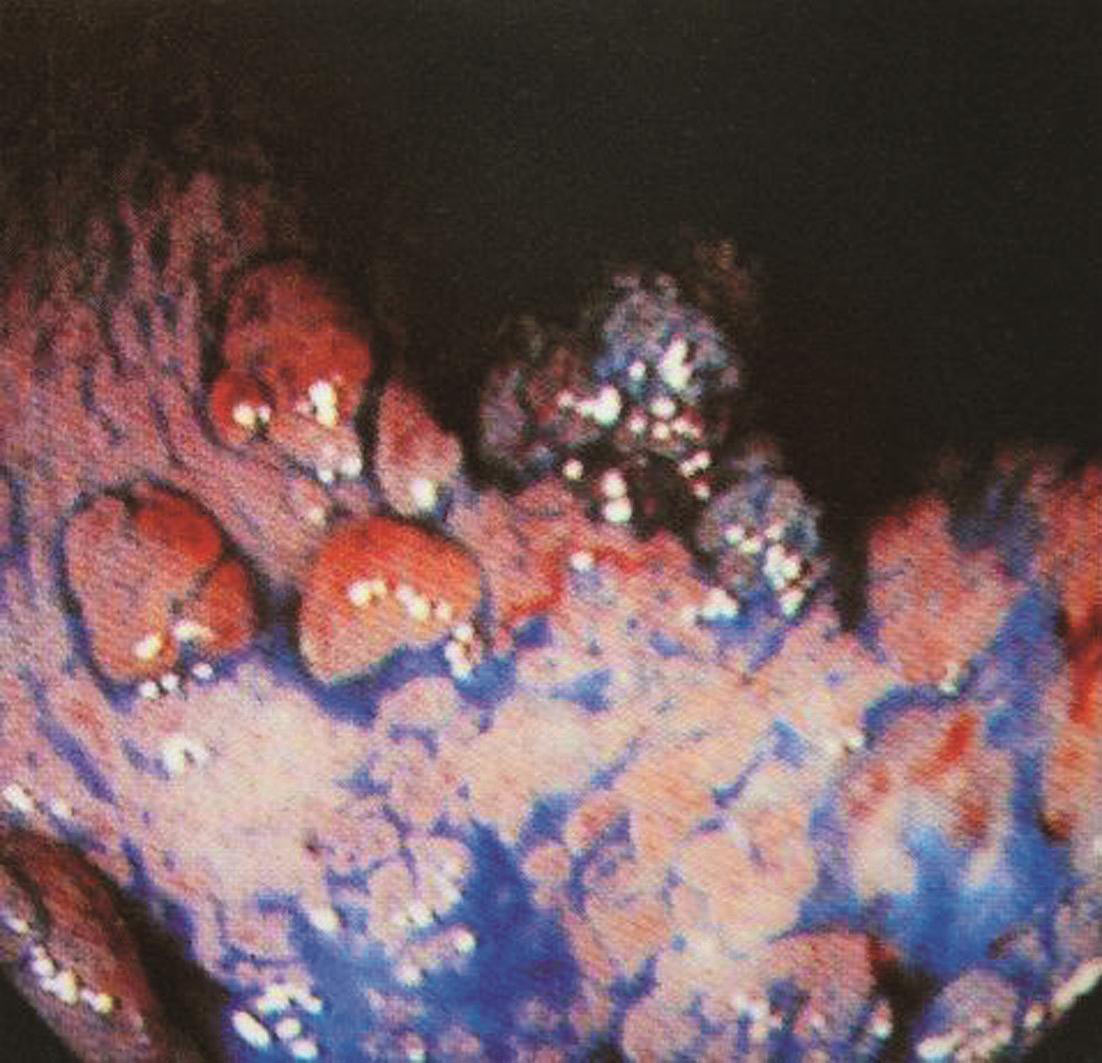

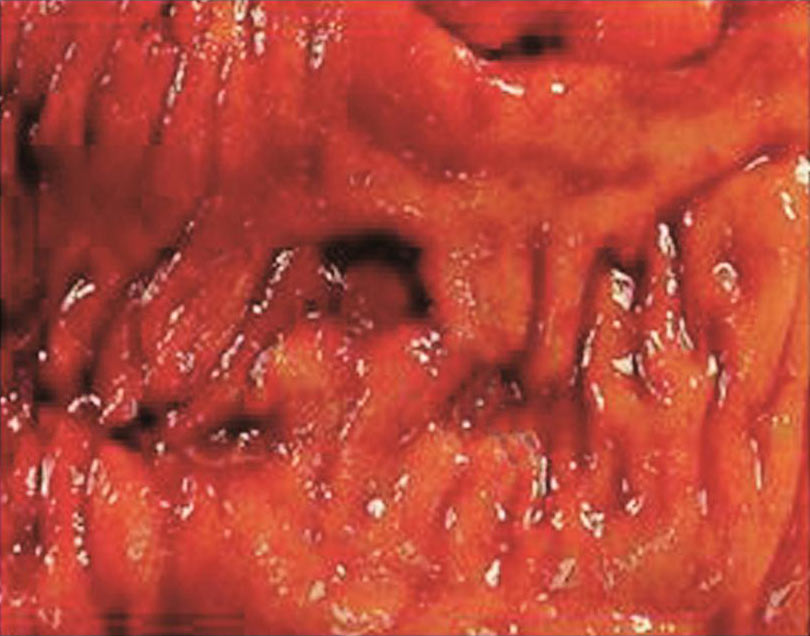

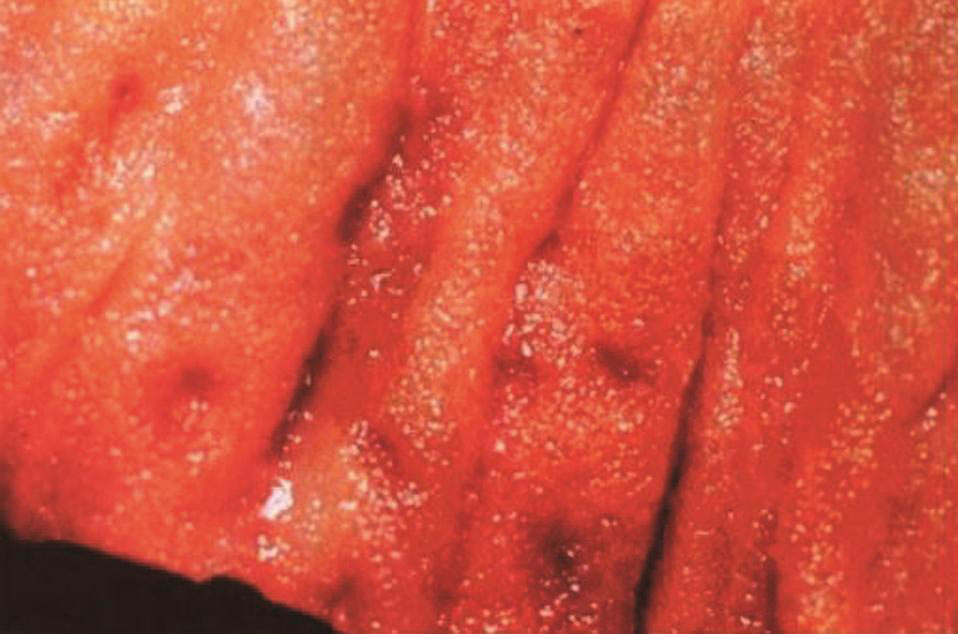

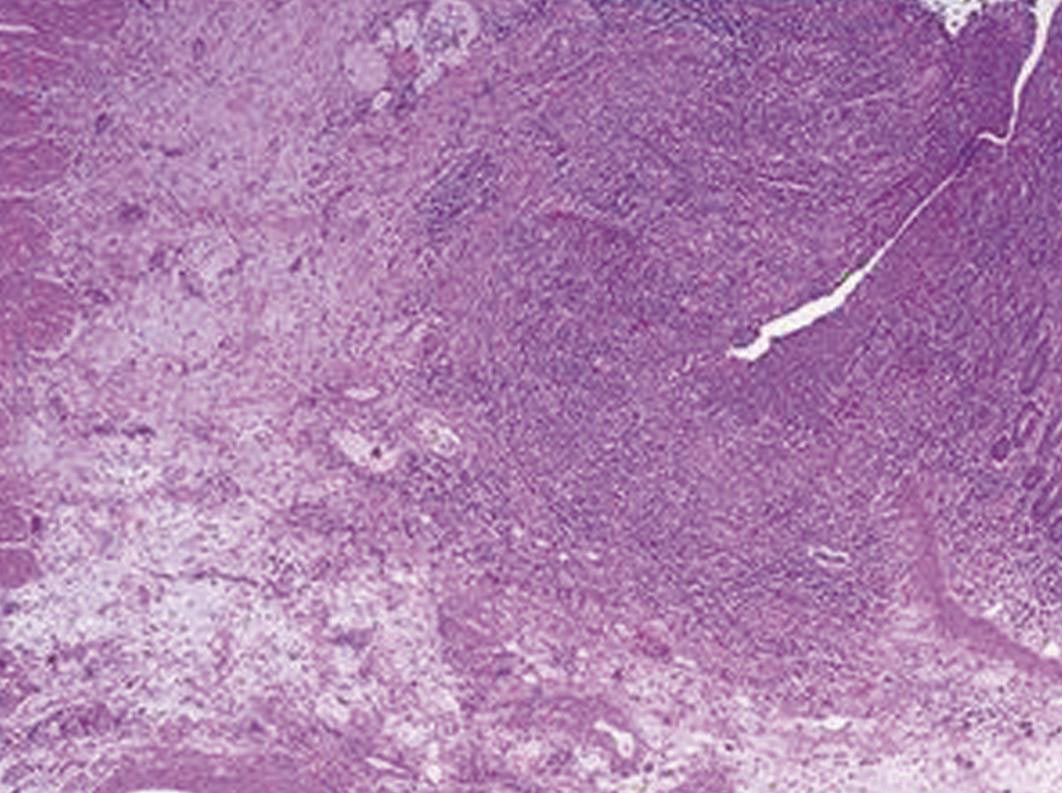

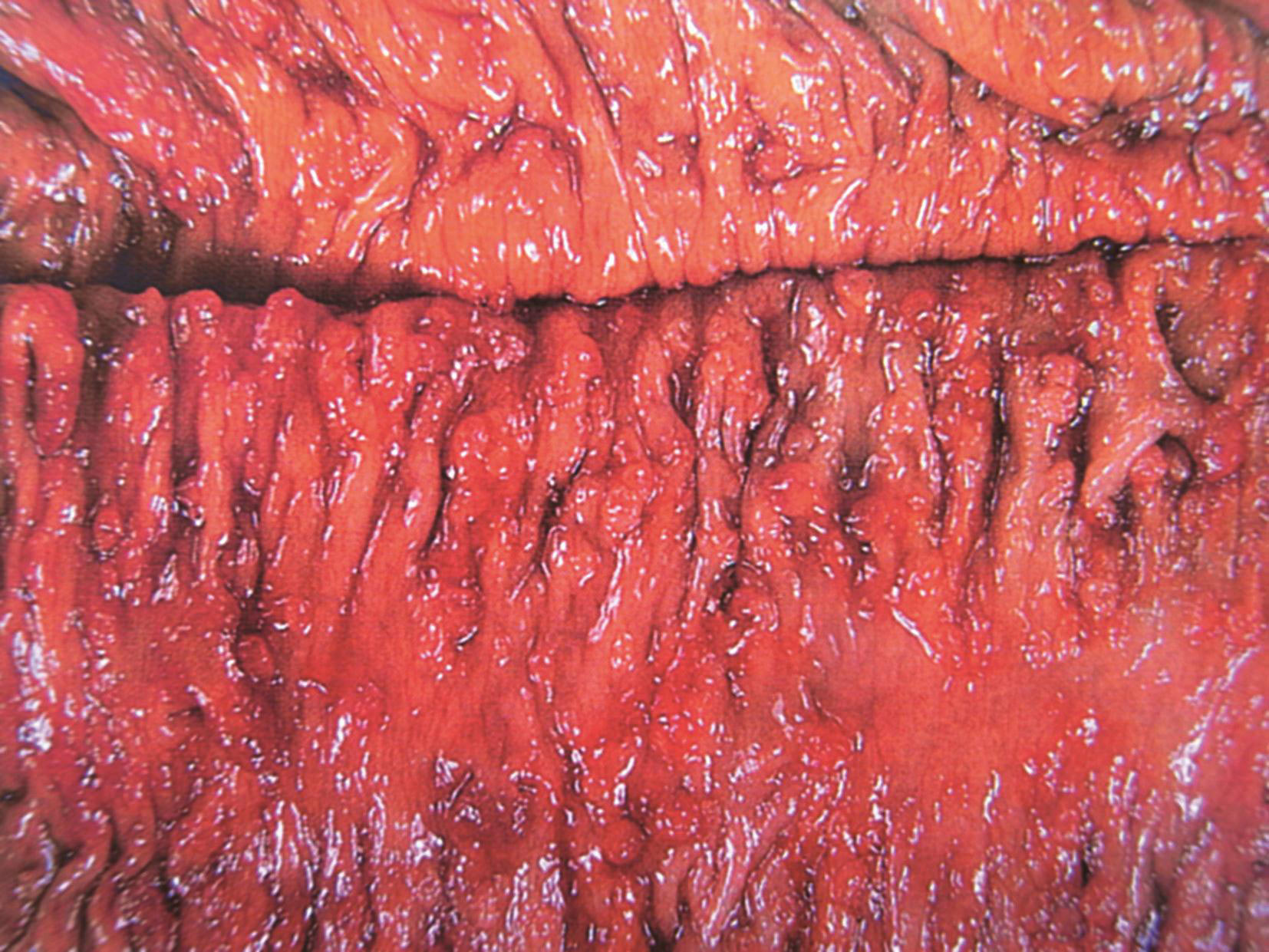

(1)黏膜呈弥漫均一的颗粒状,伴红斑或出血,与正常黏膜分界清楚,由直肠向近端连续性分布,越靠近近端炎症越轻(图1-1~图1-3)。

图1-1 溃疡性结肠炎,大体,黏膜呈弥漫

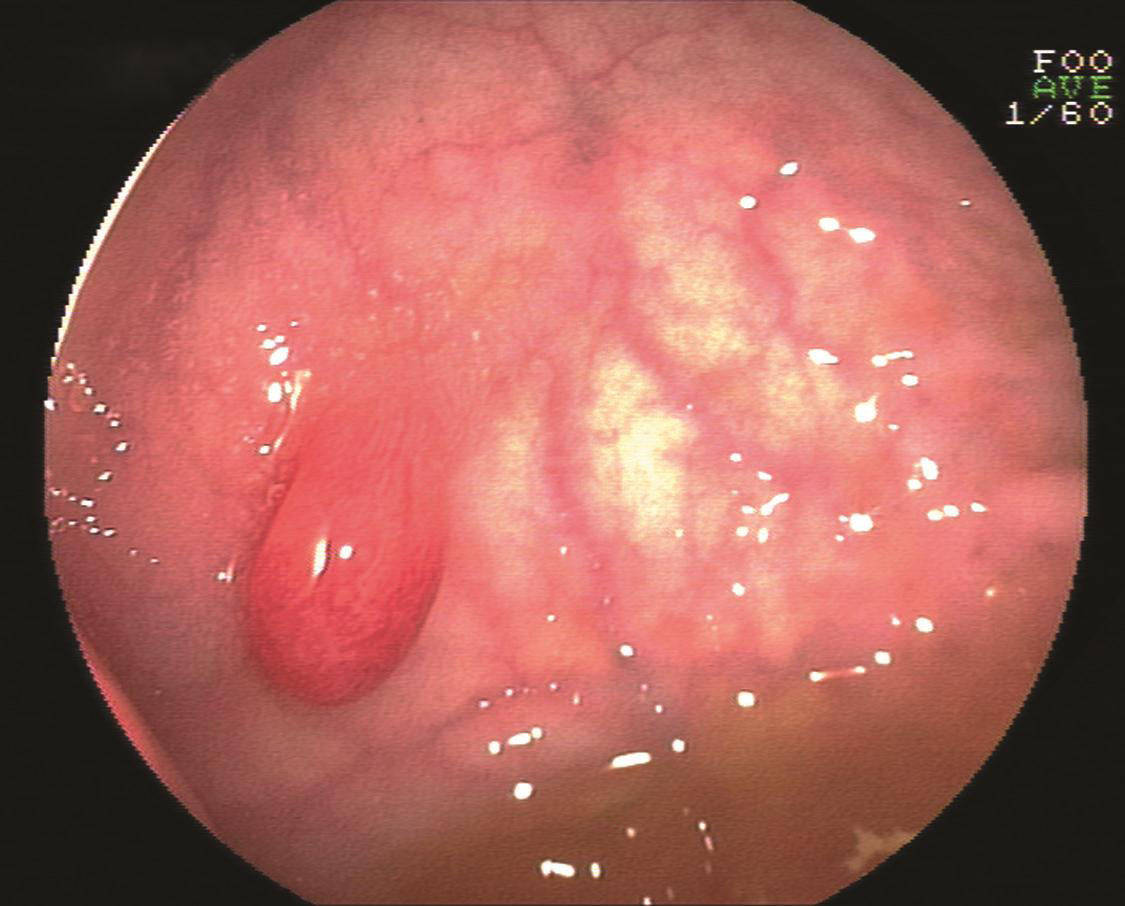

图1-2 溃疡性结肠炎,腔镜,黏膜粗糙,表面有渗出

图1-3 溃疡性结肠炎,腔镜,内镜下广泛融合溃疡

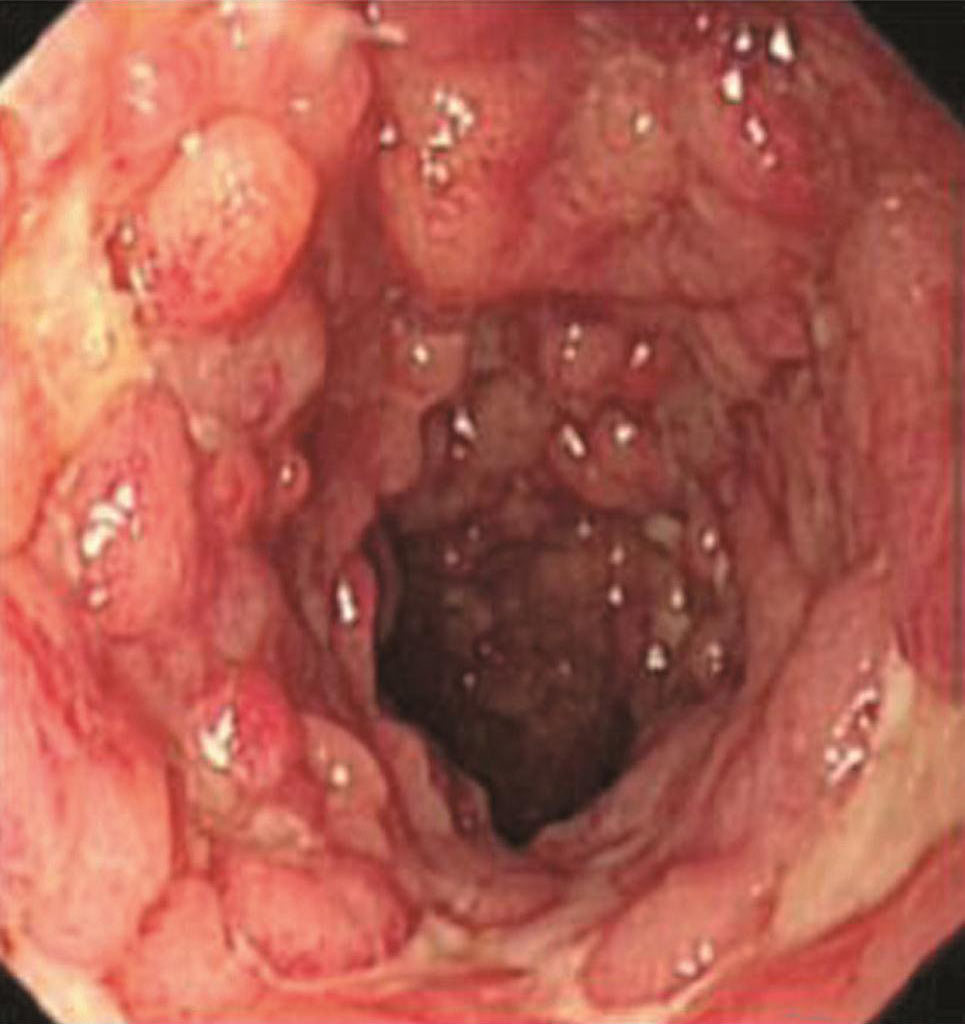

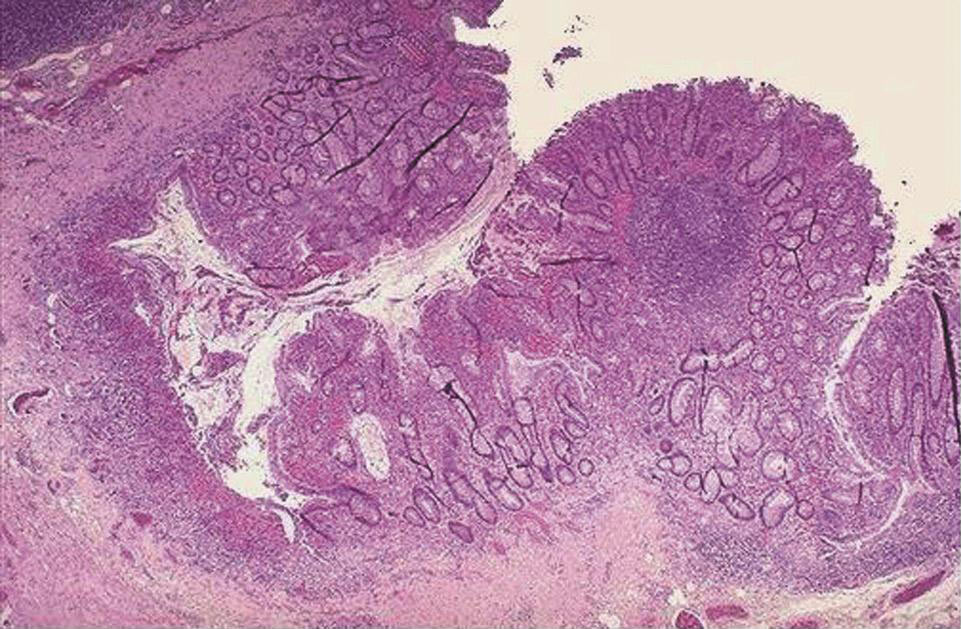

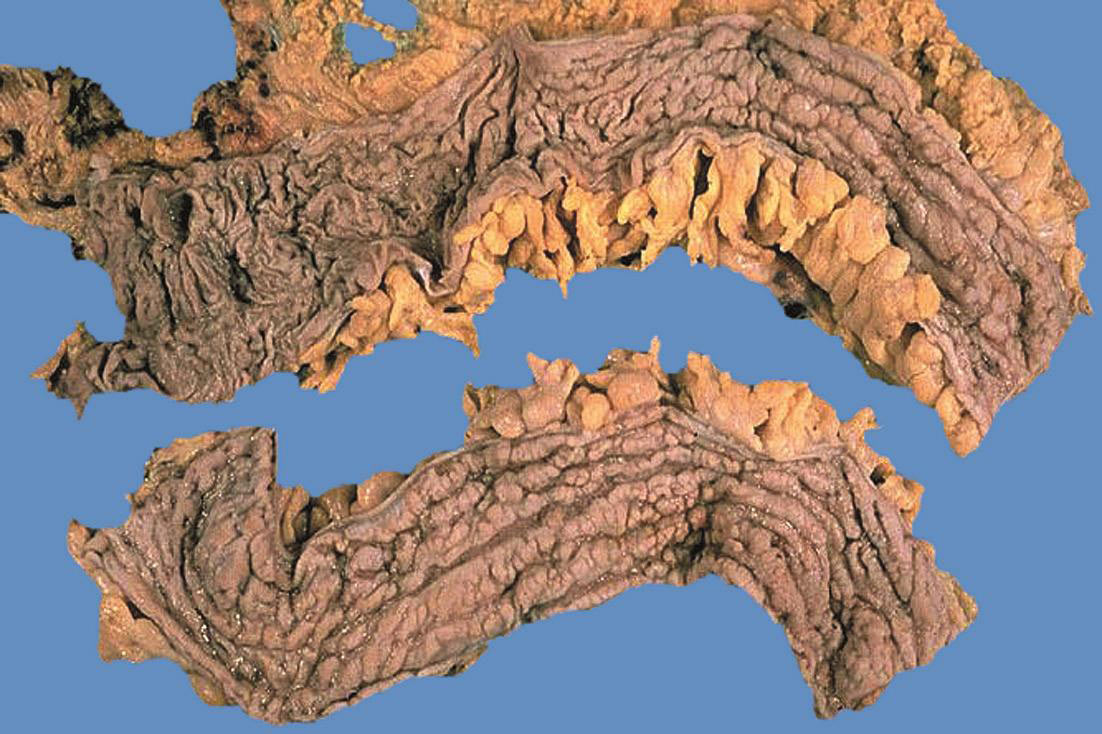

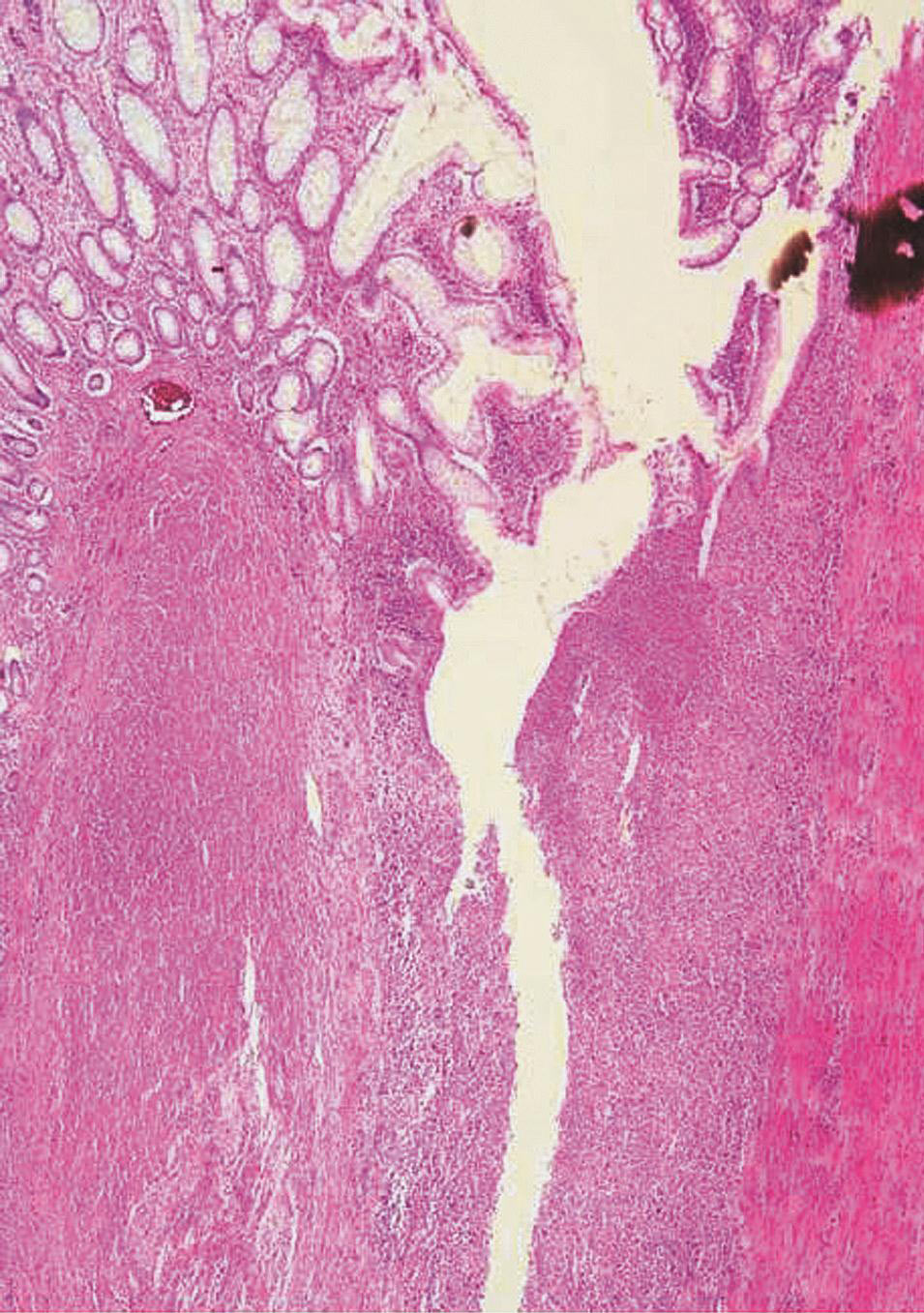

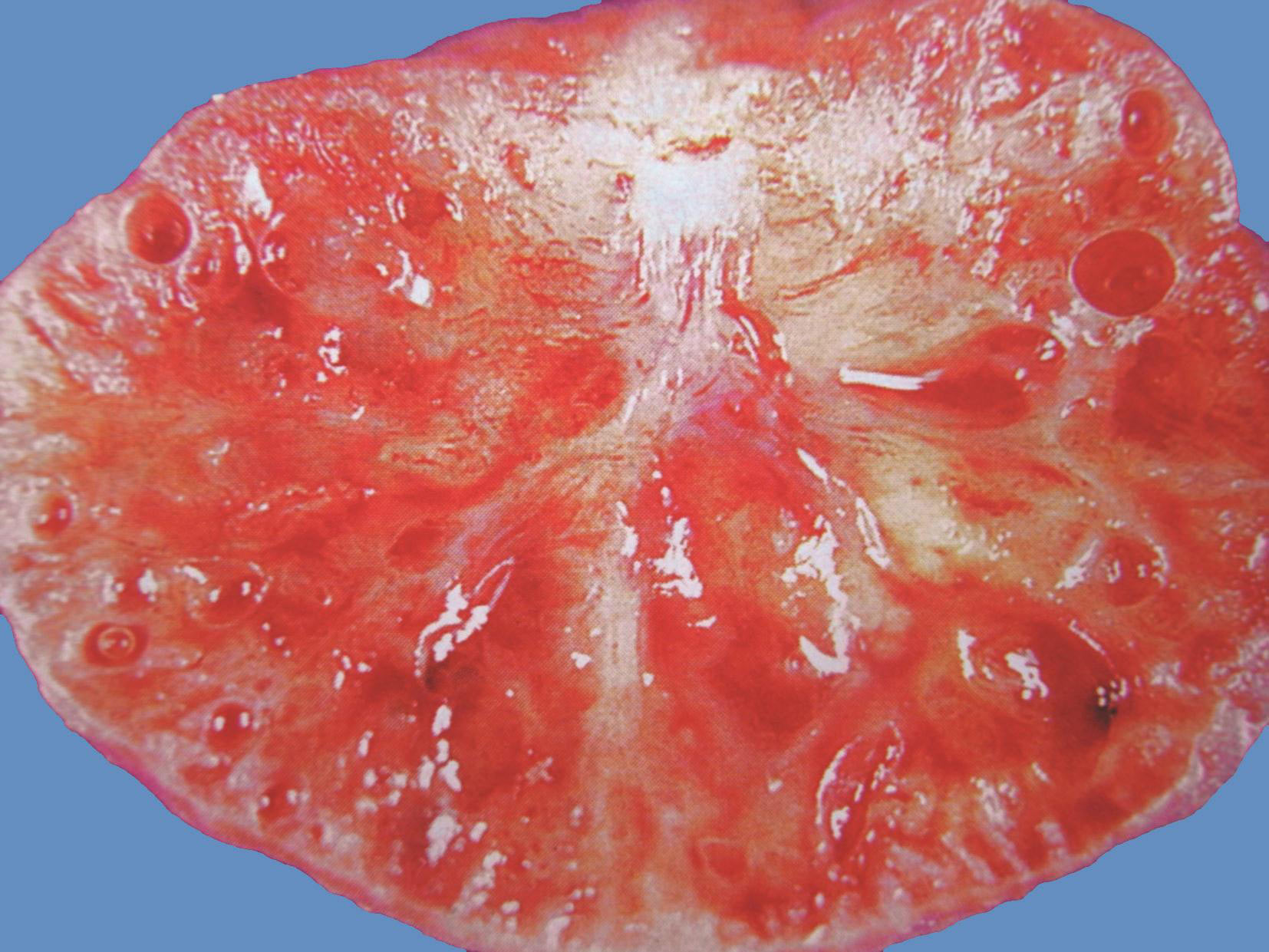

(2)黏膜浅表溃疡,重者可穿过黏膜肌层,溃疡间未累及的黏膜岛可形成炎性假息肉或黏膜桥,多见于乙状结肠和降结肠(图1-4~图1-8)。

图1-4 溃疡性结肠炎,大体,炎性假息肉

|

|

|

|

图1-5 溃疡性结肠炎,炎性假息肉 |

||

A.大体;B.HE染色,低倍

图1-6 溃疡性结肠炎,腔镜,有黏膜桥形成

图1-7 溃疡性结肠炎,腔镜,假息肉形成

图1-8 溃疡性结肠炎,腔镜,黏膜高度水

【早期组织学表现】

(1)隐窝结构的异常;

(2)基底部浆细胞增多;

(3)临床考虑早期溃疡性结肠炎,但镜下隐窝结构存在,并缺乏全黏膜性的炎性细胞浸润时,推荐在初次后6周内重复活检。

【活动期组织学表现】

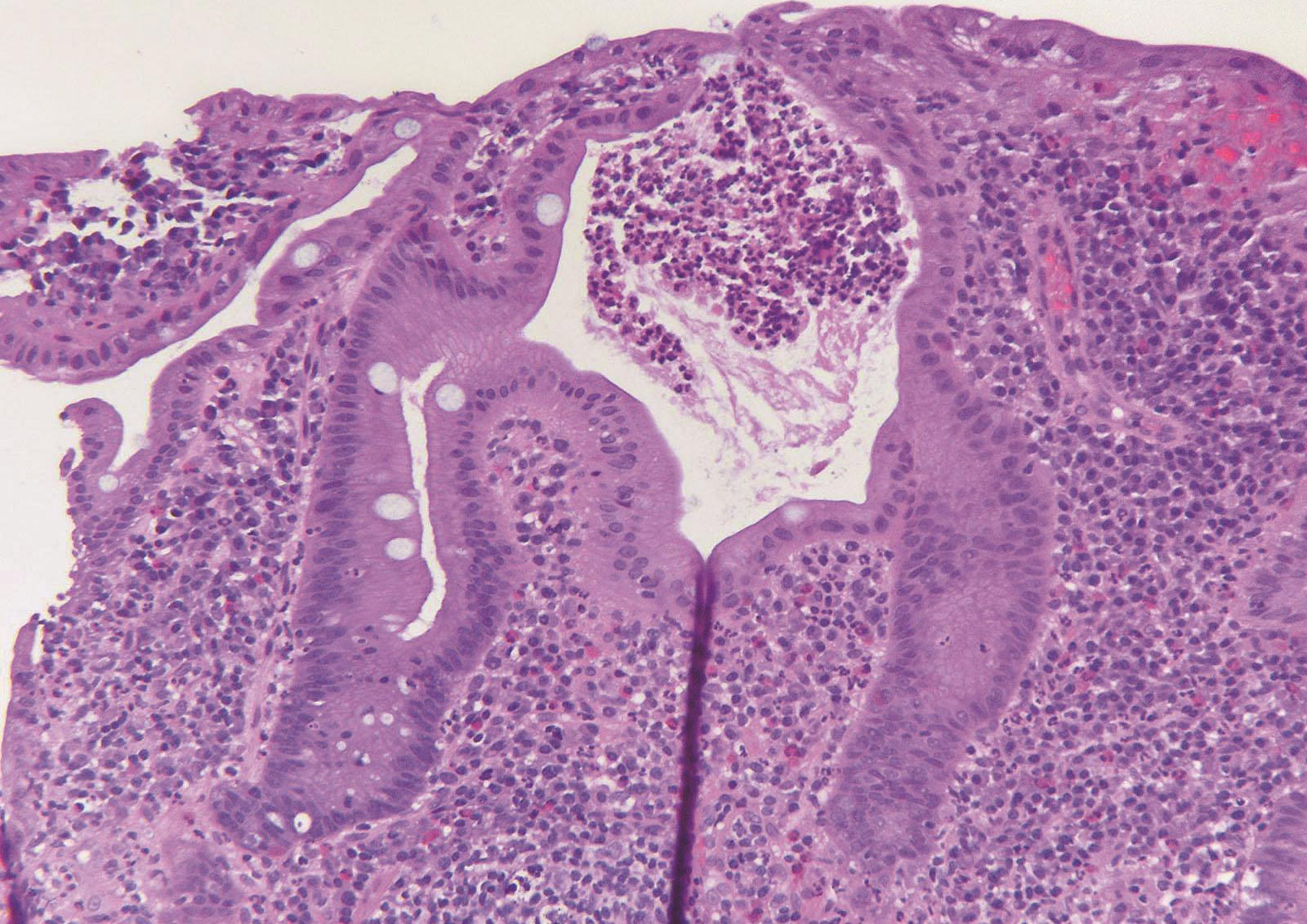

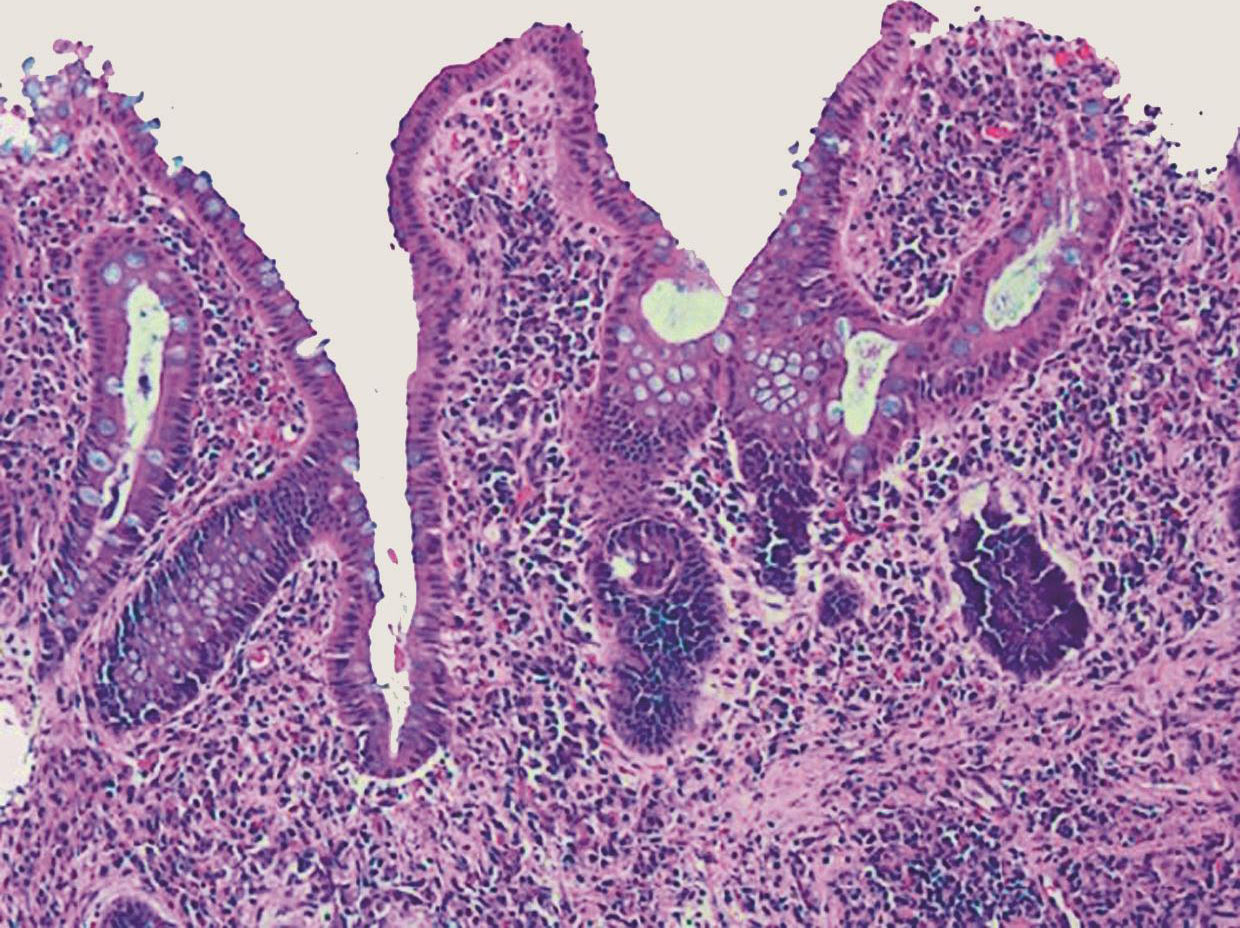

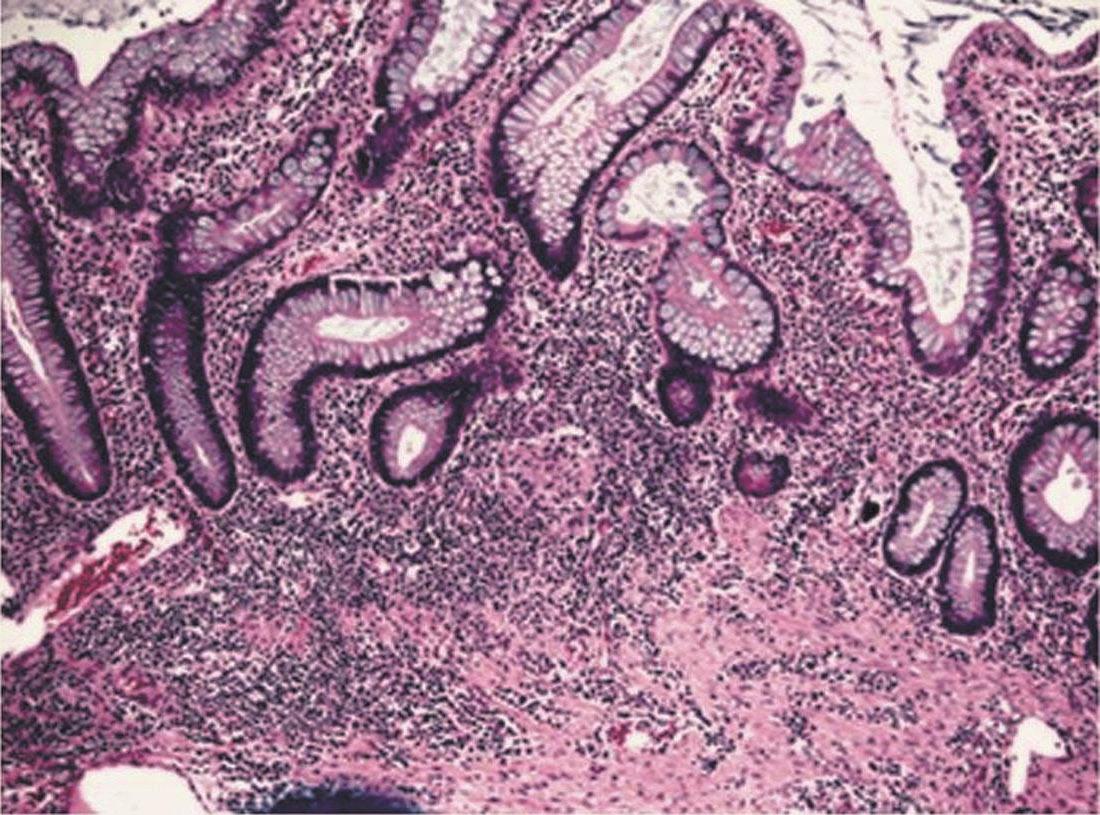

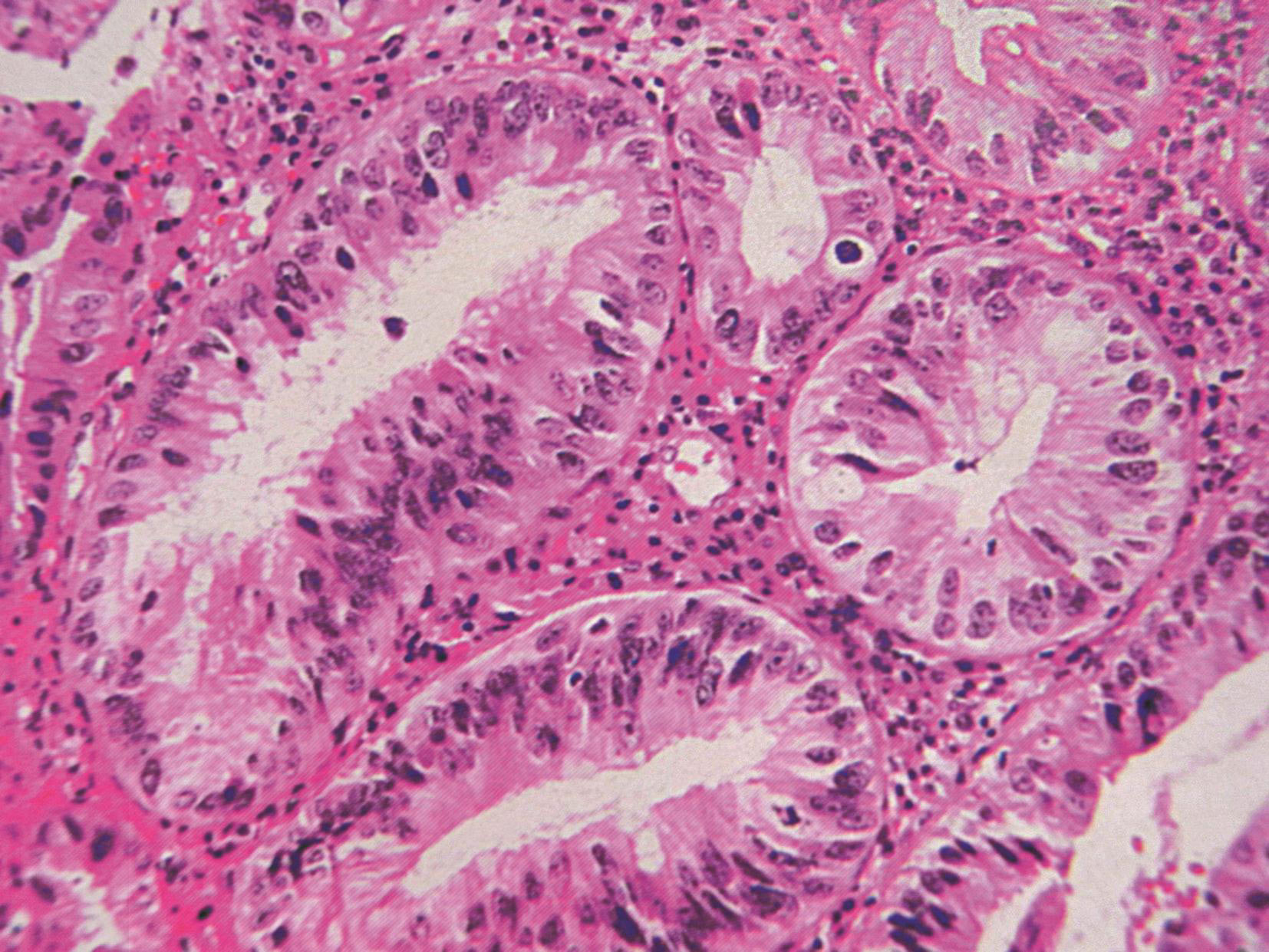

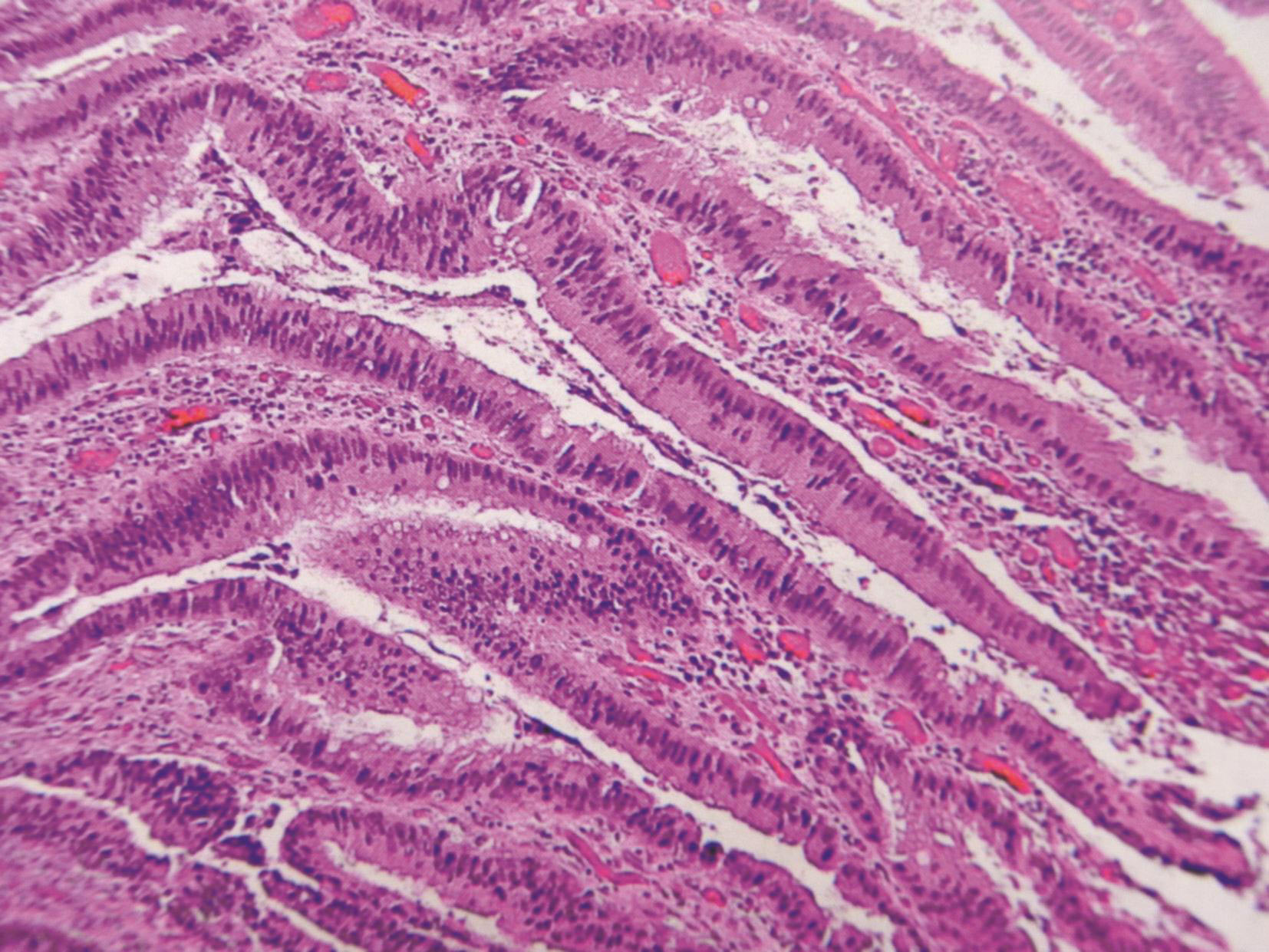

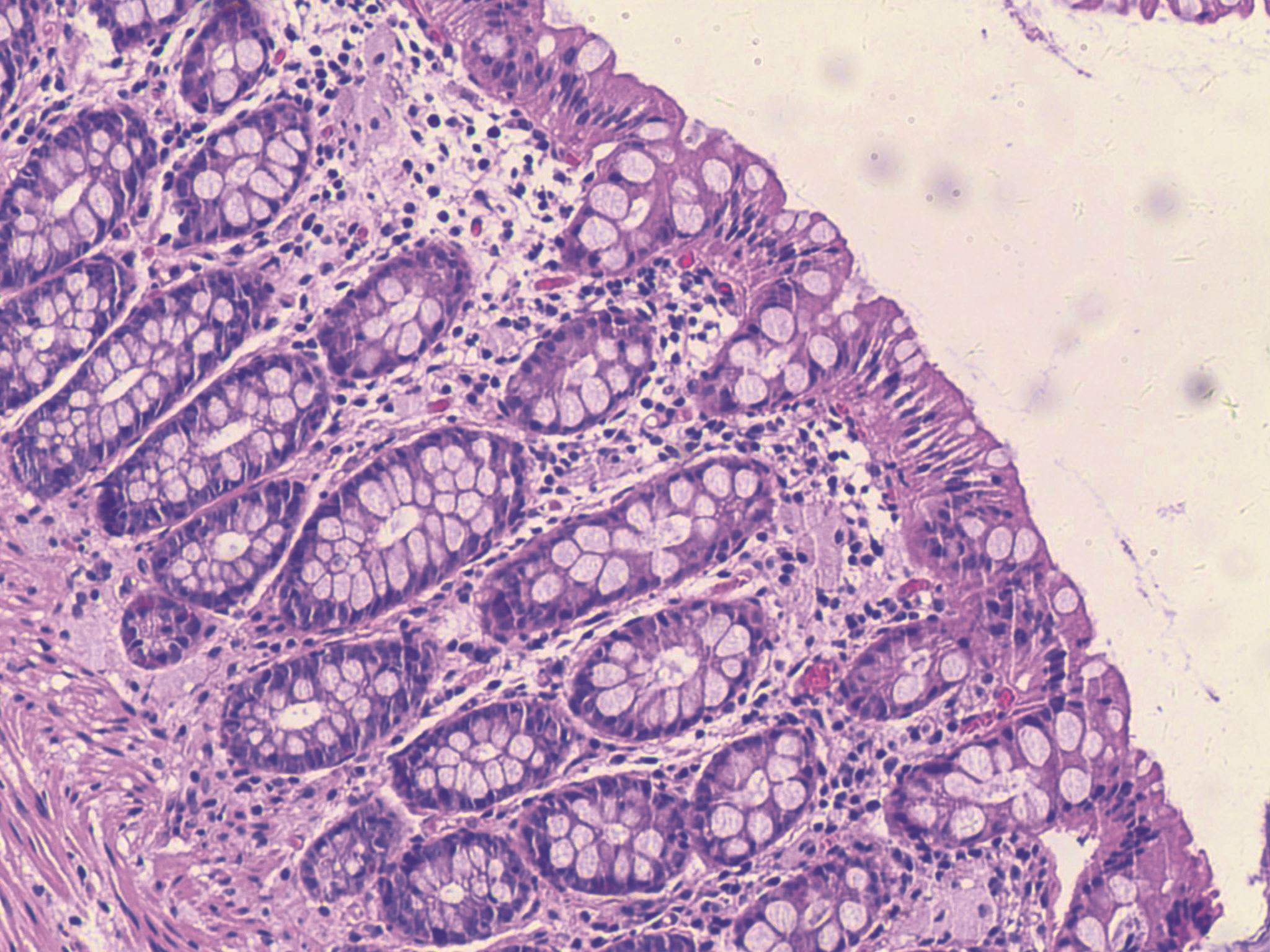

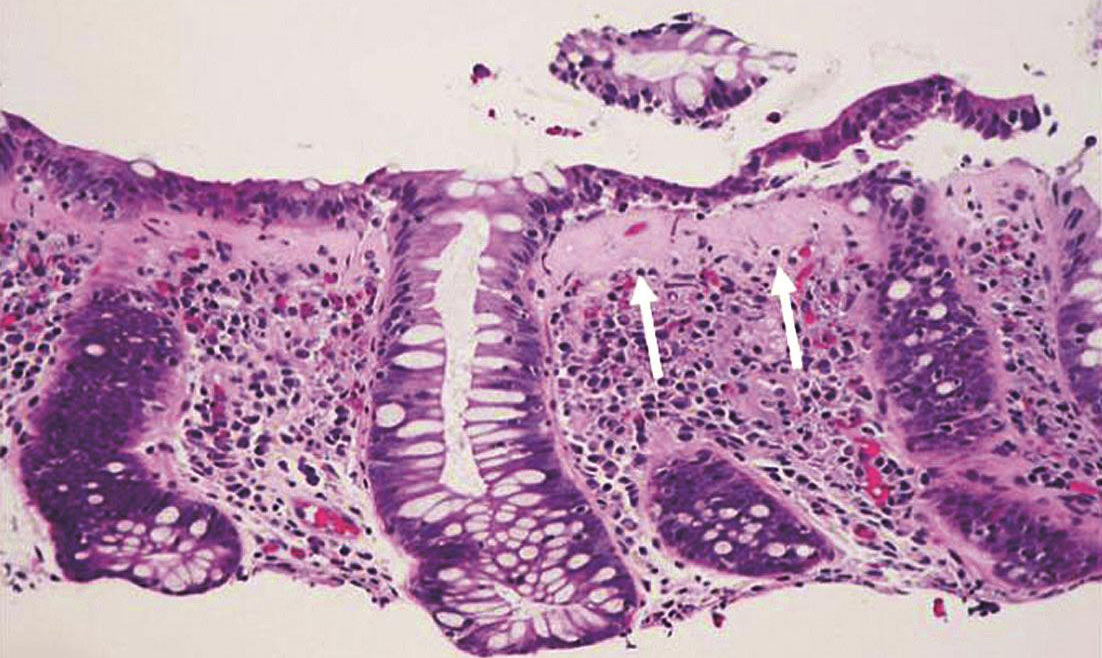

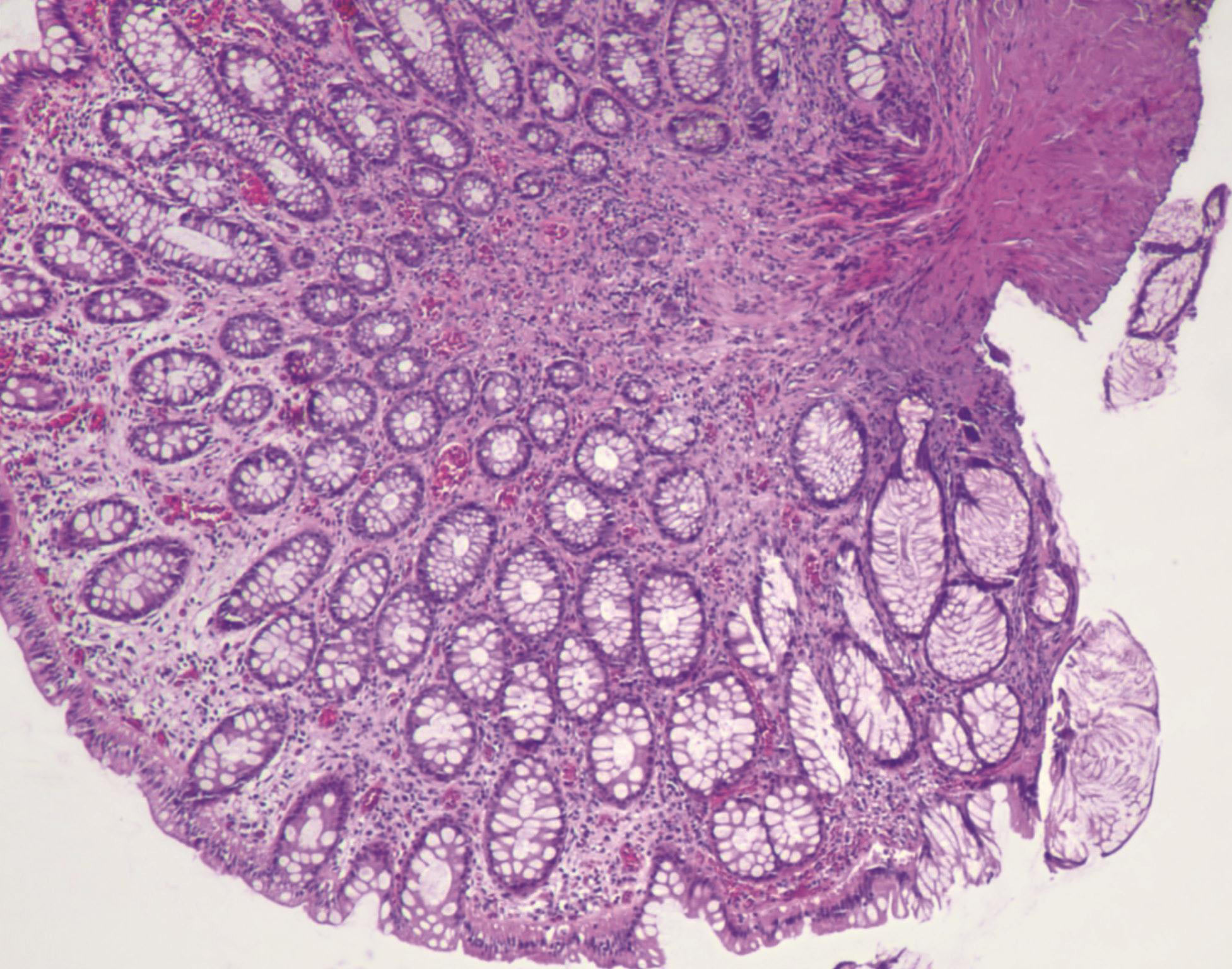

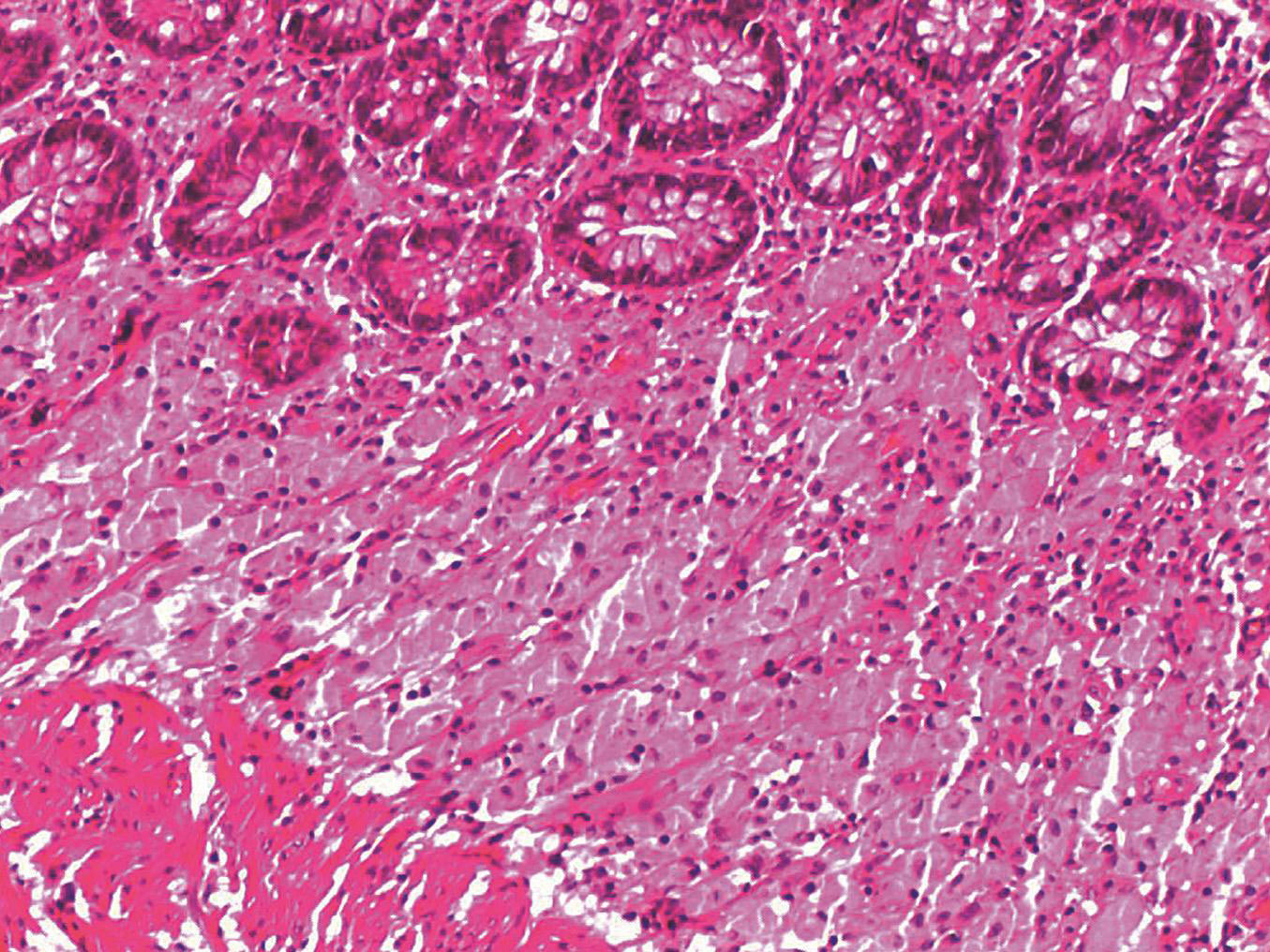

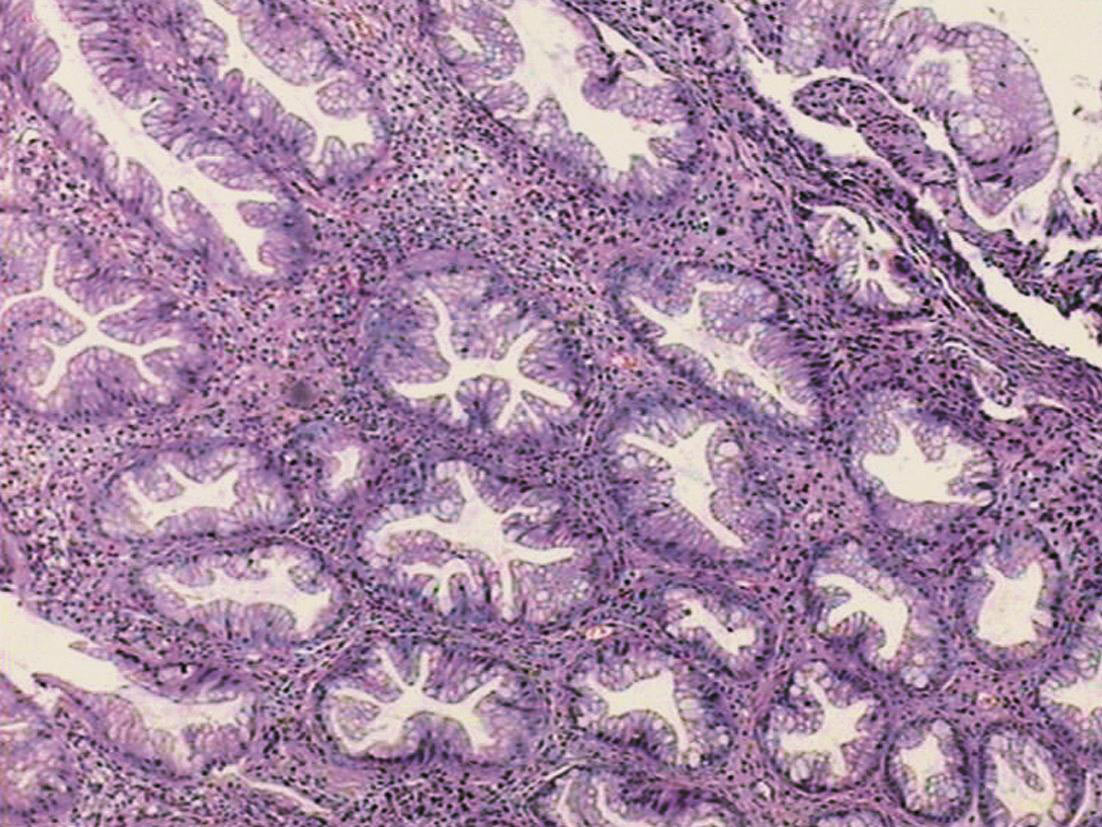

(1)隐窝结构异常:隐窝分支、扭曲、萎缩和黏膜表面不规则(图1-9、图1-10);

图1-9 溃疡性结肠炎,HE染色,高倍,隐窝结构异常及

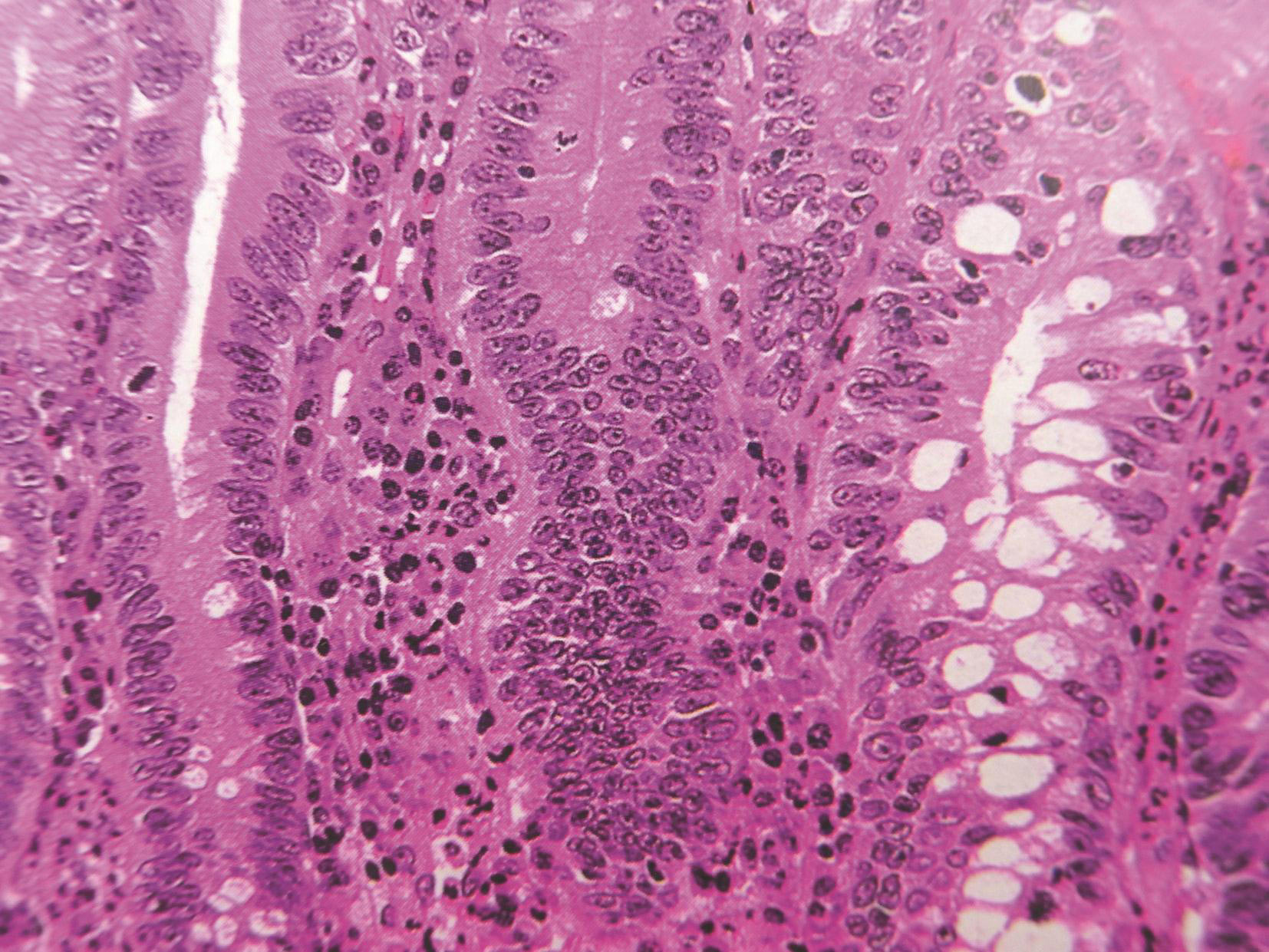

(2)上皮或腺体的异常:黏液分泌减少和潘氏细胞化生(图1-11);

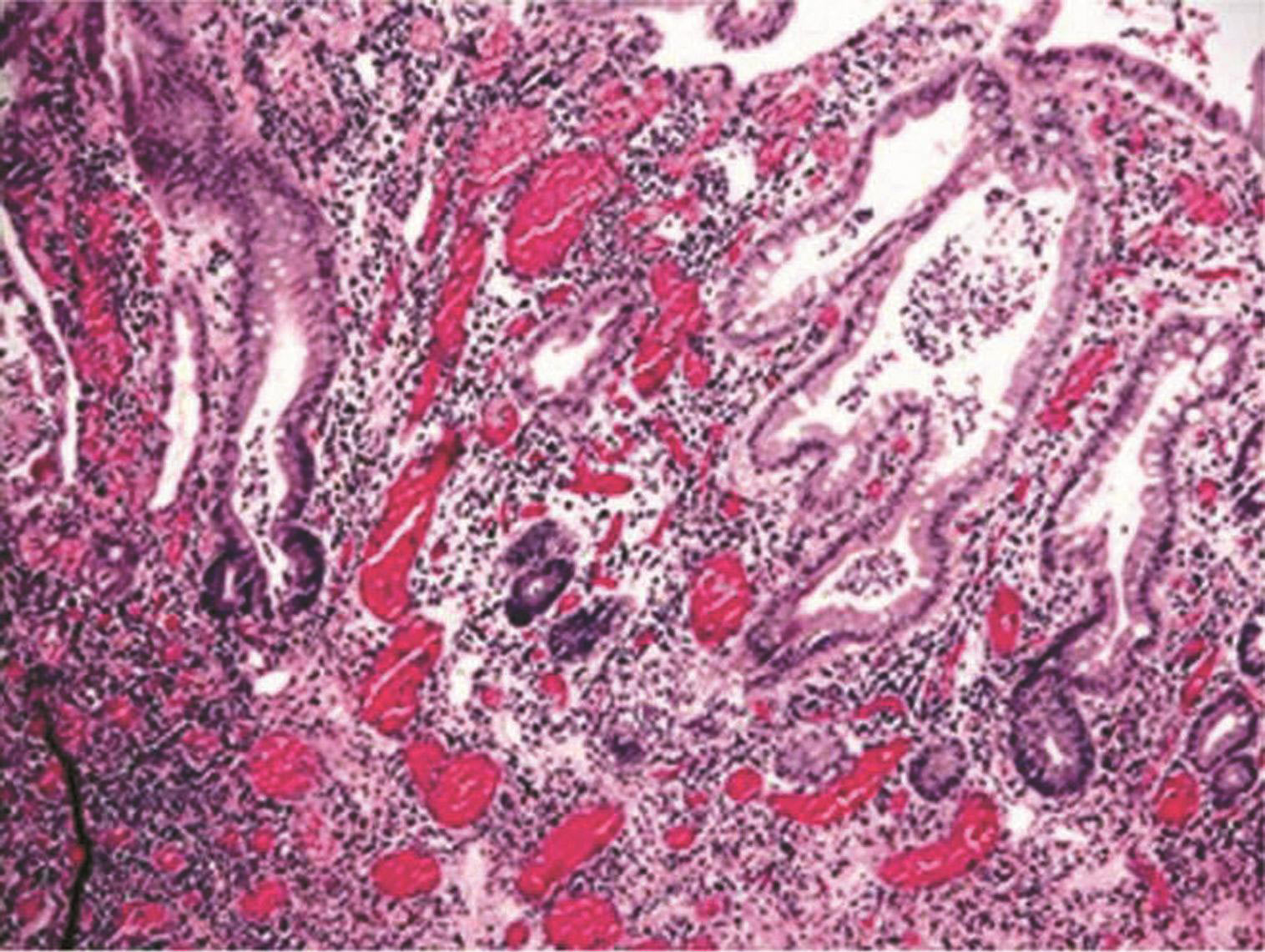

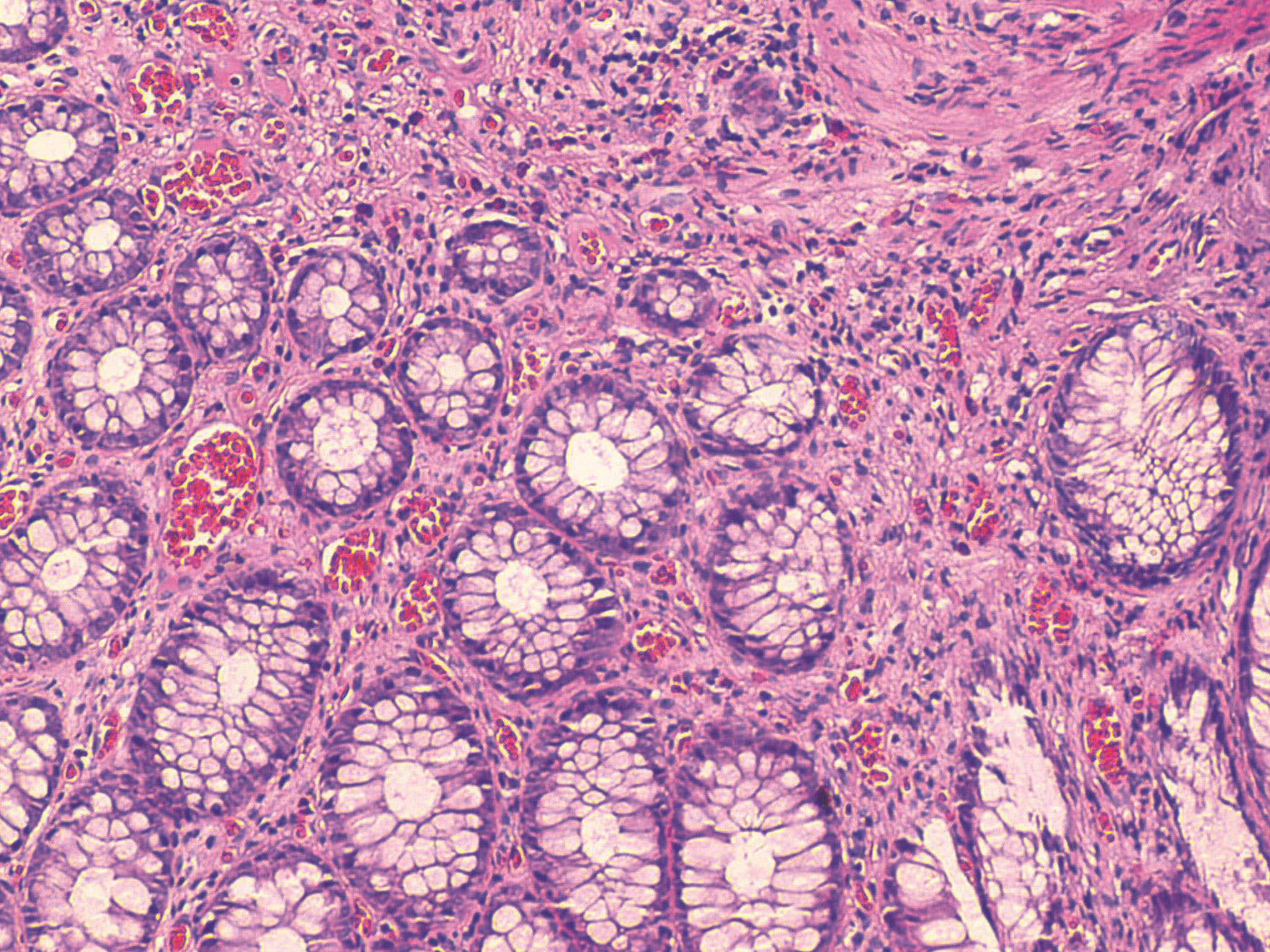

(3)全黏膜广泛性炎细胞浸润,包括固有膜内炎性细胞增多、基底部浆细胞增多、基底部淋巴细胞增多和固有膜内嗜酸性粒细胞增多(图1-12、图1-13);

图1-10 溃疡性结肠炎,HE染色,低倍,炎细胞浸润

图1-11 溃疡性结肠炎,HE染色,高倍,潘氏细胞及假

图1-12 溃疡性结肠炎,HE染色,低倍表面上皮不规则

图1-13 溃疡性结肠炎,HE染色,高倍,黏膜全层弥漫

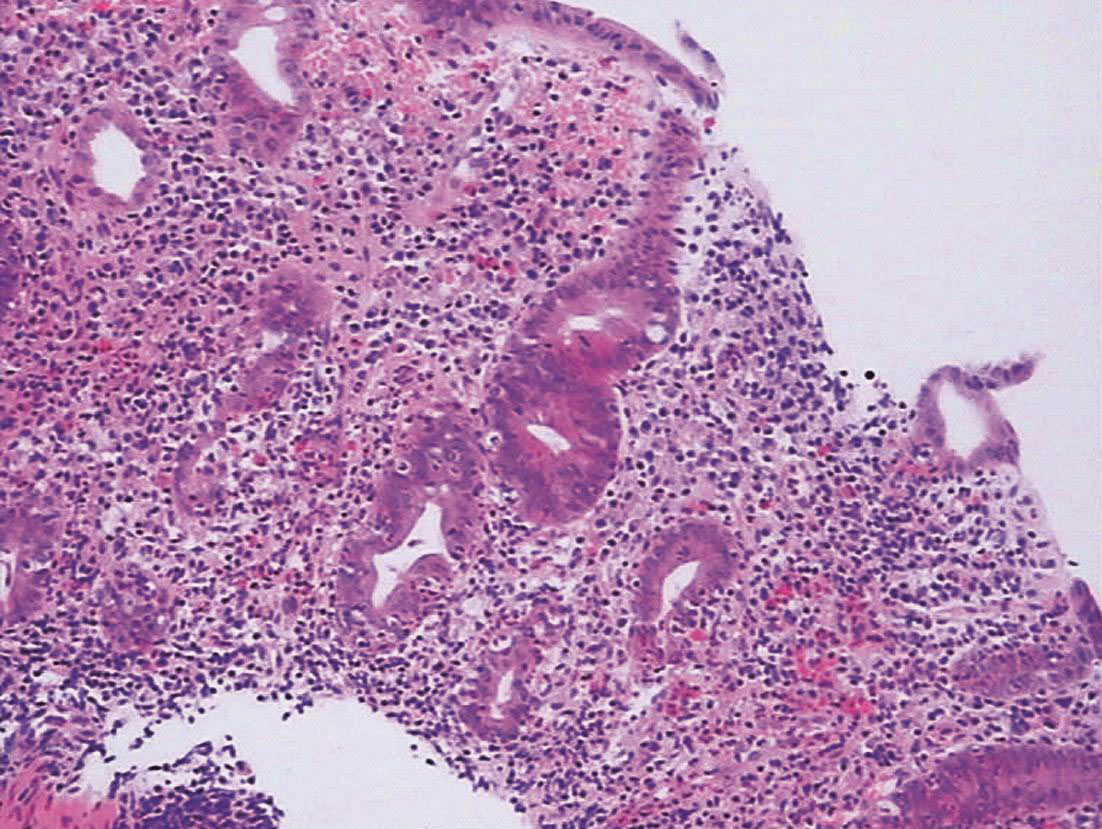

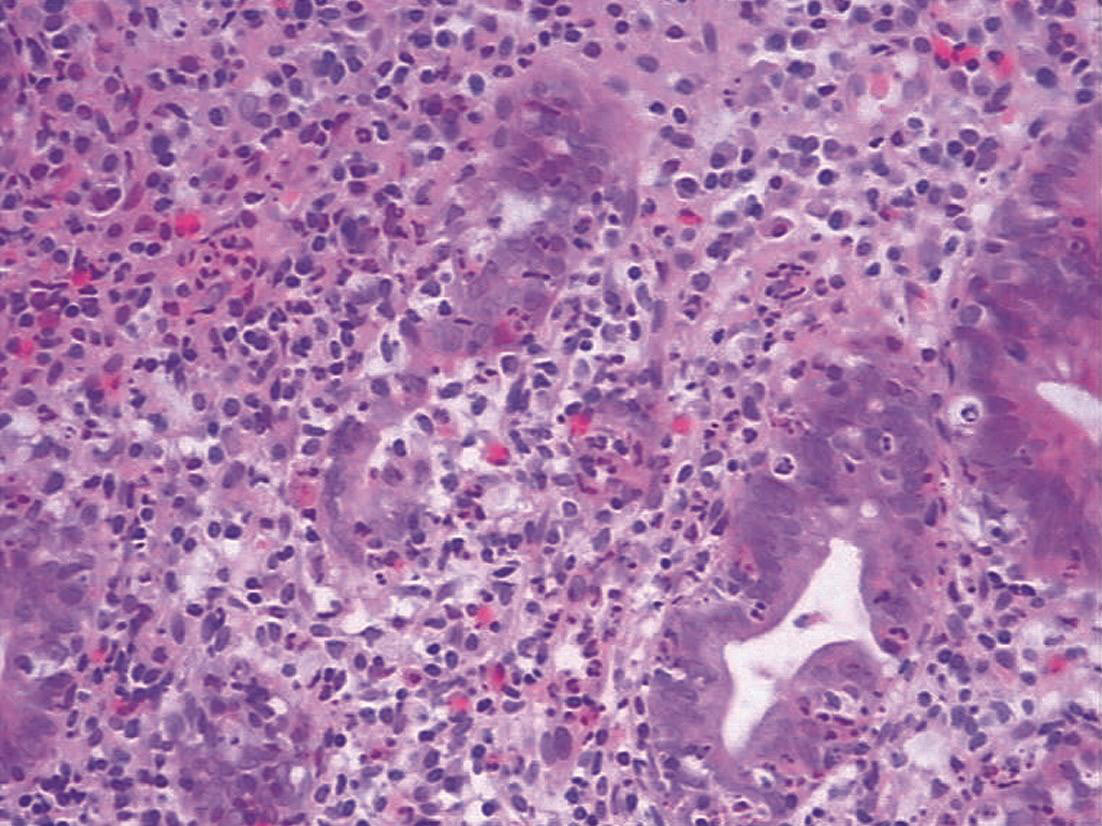

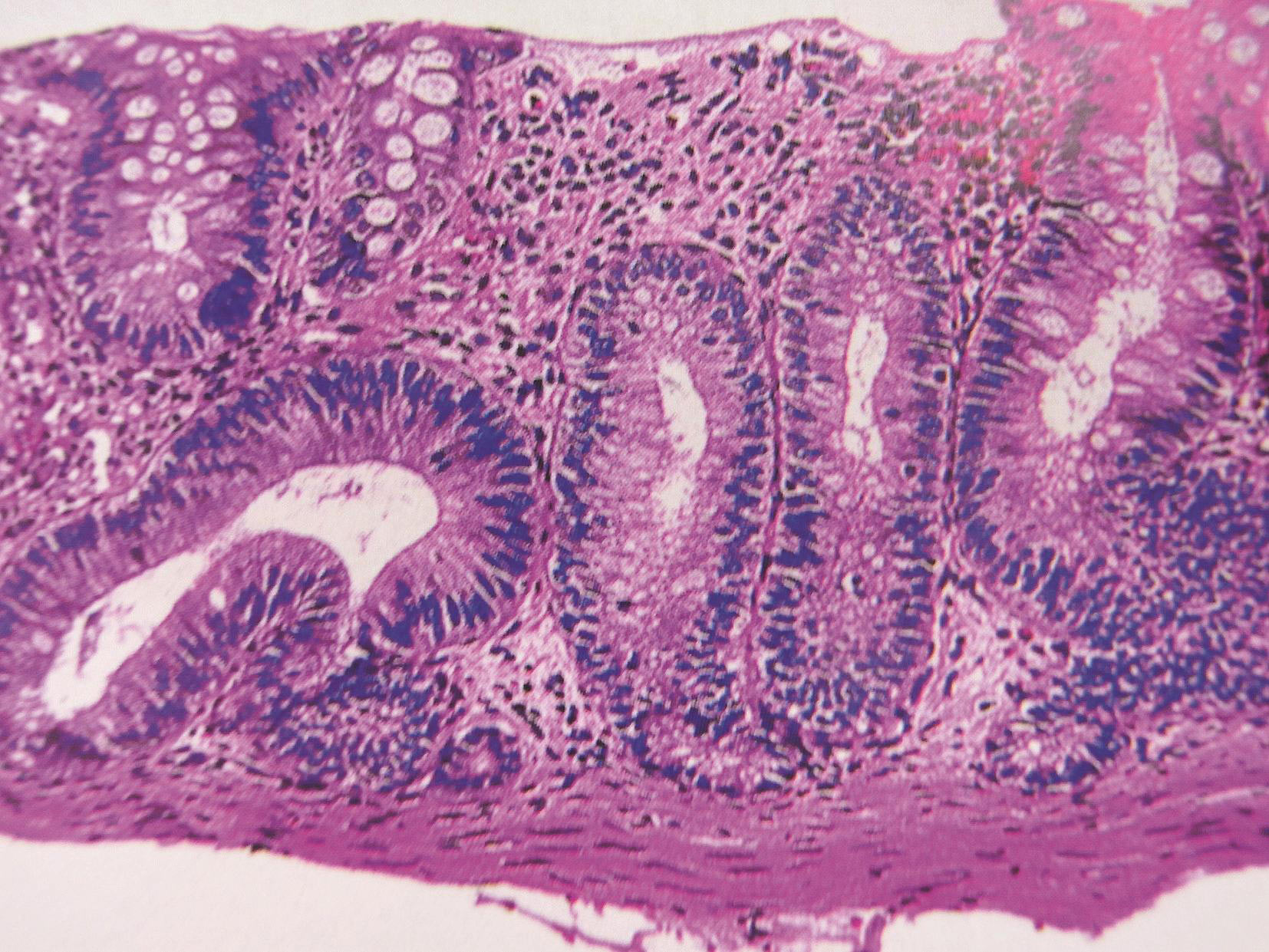

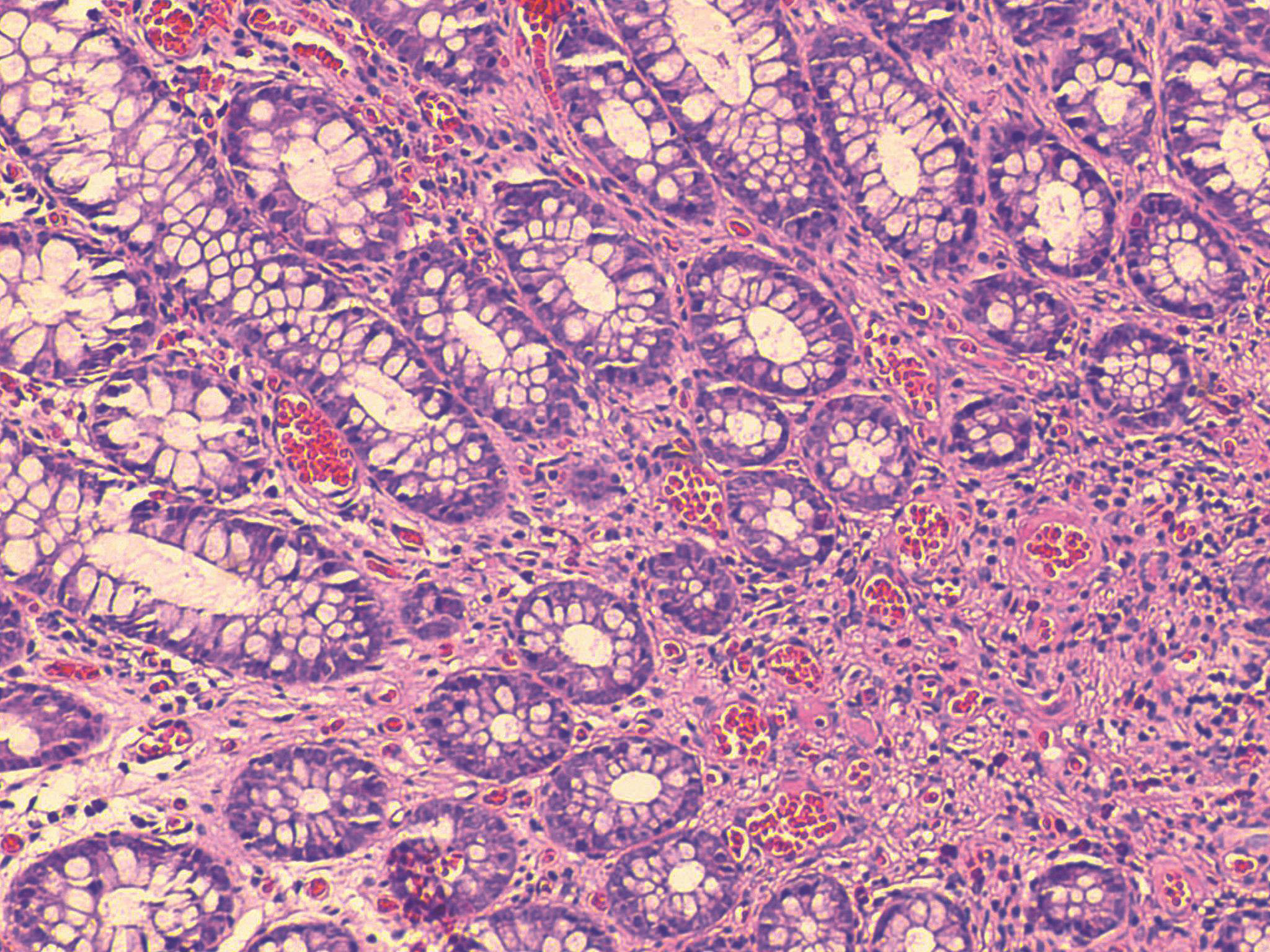

(4)中性粒细胞浸润伴隐窝炎、隐窝脓肿、隐窝溃疡及黏膜浅表性溃疡(图1-14~图1-18)。

图1-14 溃疡性结肠炎,HE染色,高倍,弥漫性炎细胞

图1-15 溃疡性结肠炎,HE染色,高倍,炎细胞浸润,隐窝炎

图1-16 溃疡性结肠炎,HE染色,高倍,表面糜烂

【静止期组织学表现】

表现为黏膜结构损害与愈合相结合的改变。

(1)黏膜糜烂或溃疡愈合;

(2)固有膜内中性粒细胞浸润减少或消失,呈淋巴细胞、浆细胞浸润,尤其是隐窝基底部浆细胞增多,淋巴滤泡形成;

图1-17 溃疡性结肠炎,HE染色,高倍,隐窝脓肿

图1-18 溃疡性结肠炎,HE染色,高倍,溃疡及炎性息肉

(3)隐窝结构改变:隐窝减少、萎缩、腺体缩短,隐窝大小不一,形态不规则,呈分枝状;

(4)上皮/腺体杯状细胞减少,有时可见腺体增生、异型增生、幽门腺化生以及潘氏细胞化生(结肠脾曲以远)(图1-19~图1-23);

(5)黏膜肌增厚或增生。

图1-19 溃疡性结肠炎,HE染色,高倍,隐窝基底部泡

图1-20 溃疡性结肠炎,HE染色,高倍,上皮内瘤变不能确定

图1-21 溃疡性结肠炎,HE染色,高倍,低级别上皮内瘤变

图1-22 溃疡性结肠炎,HE染色,高倍,腺体为高级别

图1-23 溃疡性结肠炎,HE染色,低倍,腺体为具有乳

【经验分享】

由于溃疡性结肠炎的诊断和治疗是笔者单位的一大特色,多年来病理诊断也积累了一些经验,总结如下:

(1)病理申请单要详细填写,注明是初次诊断还是复诊,如果是初次诊断要多部位多点取材,肉眼观正常不正常的部位都要取,炎症区远离血管结合处意义更大,如果是复诊可以适当少取。

(2)如果是复诊建议填写以前病理号,以便动态对比,报告临床,辅助评估治疗效果。

(3)由于溃疡性结肠炎是一个终生性疾病,治疗过程中容易出现巨细胞病毒感染,建议做免疫组织化学染色进一步明确诊断。

(4)关于溃疡性结肠炎癌变的问题,切记病理报告溃疡性结肠炎多处伴低级别上皮内瘤变一定要慎重,必须由两位专家共同会诊才能诊断,因为如果报了溃疡性结肠炎合并多处低级别上皮内瘤变临床就要切除病变肠管(图1-24、图1-25)。

(5)最近国内外部分专家又提出了用造血干细胞移植和抗体疗法治疗溃疡性结肠炎,有一定疗效。

图1-24 溃疡性结肠炎,腔镜,癌变

图1-25 溃疡性结肠炎,癌变,内镜,亚

二、克罗恩病

【定义】

又称局限性肠炎,累及自口腔至肛门整个消化道的任何部位,好发于回肠末端和回盲部,大约75%的结直肠克罗恩病的患者伴有肛门瘘管、溃疡、裂沟、窦道、脓肿和狭窄等,大约25%的患者至少有一种皮肤、外阴、骨和关节、骨骼肌等肠外疾病史。男女发病无明显区别,临床有20~30岁、60~70岁两个发病高峰,95%的患者有复发。

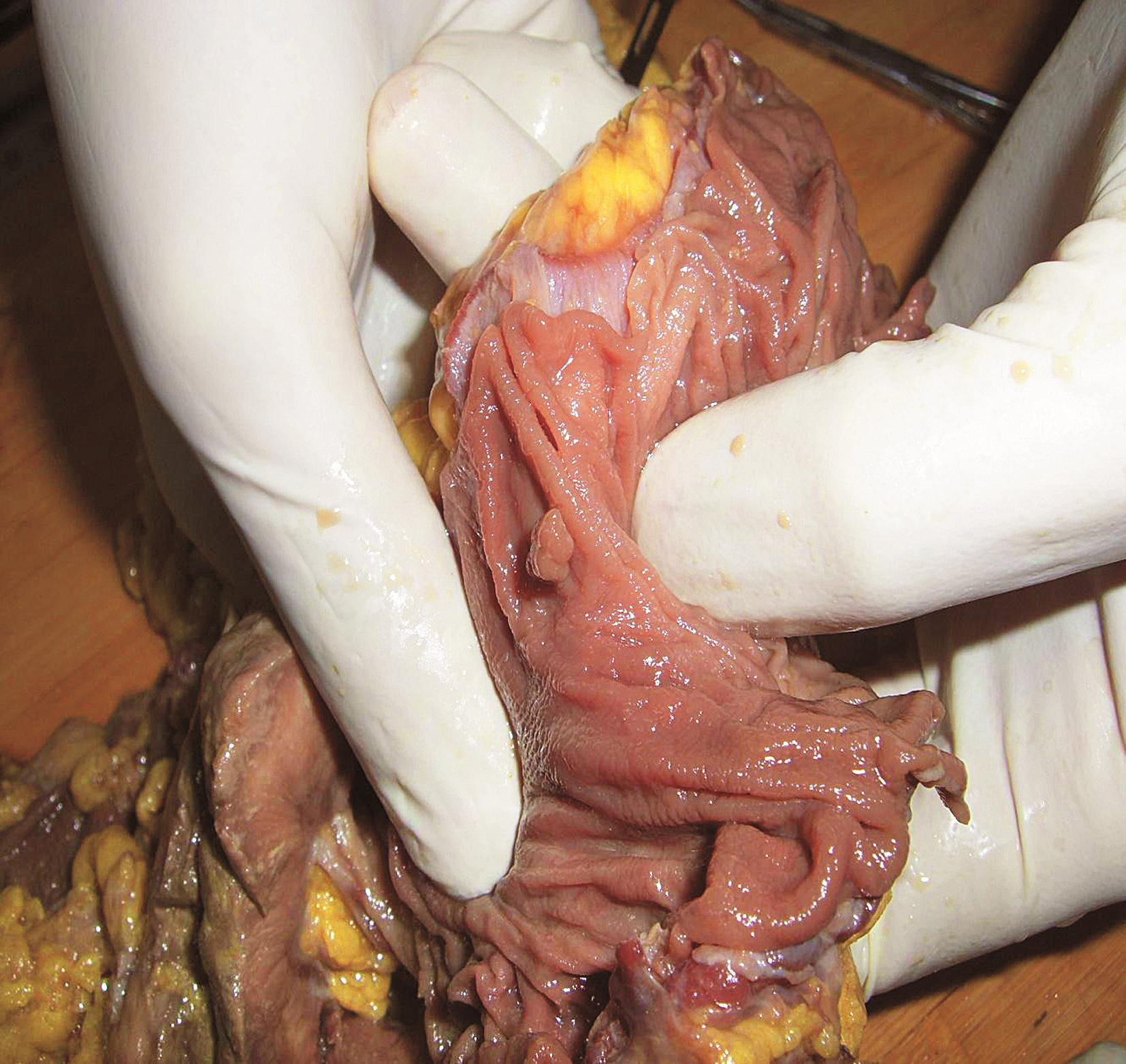

【大体表现】

(1)黏膜溃疡:阿弗他溃疡、匐行溃疡、纵行溃疡(图1-26~图1-28);

图1-26 克罗恩病,大体,黏膜溃疡

图1-27 克罗恩病,大体,黏膜溃疡

图1-28 克罗恩病,大体,黏膜糜烂

(2)肠管狭窄:肠壁弥漫性纤维化和纤维肌性增生(图1-29);

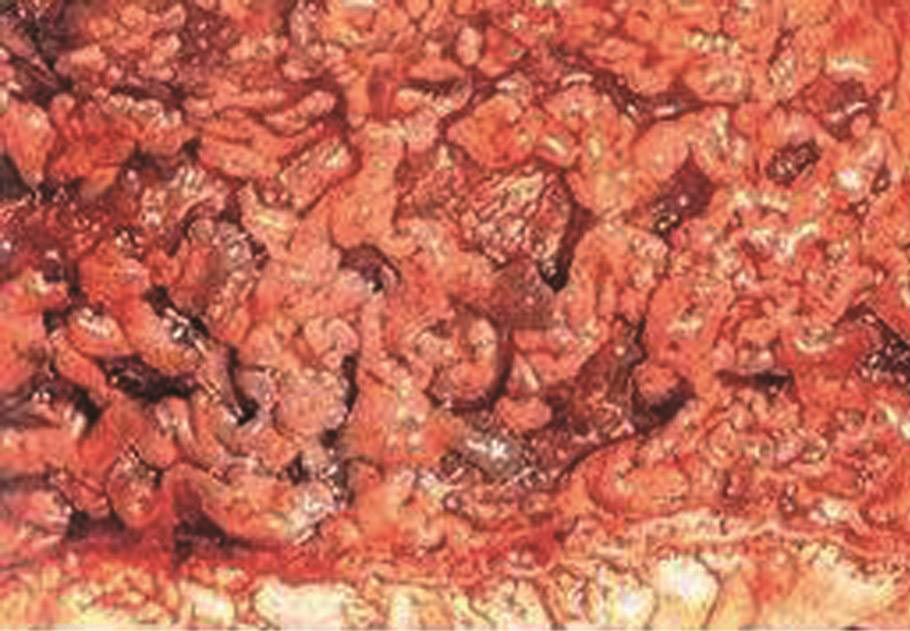

(3)黏膜鹅卵石样外观:裂隙溃疡间黏膜充血水肿(图1-30、图1-31);

(4)炎性息肉或假息肉:炎症或残存黏膜岛增生;

(5)肠系膜脂肪缠绕:肠管浆膜、系膜炎症致脂肪组织扩展到肠系膜对侧浆膜面包绕病灶,甚至形成肿块(图1-32);

(6)瘘管或穿孔:脓肿或溃疡进展所致。

图1-29 克罗恩病,大体,肠腔狭窄

图1-30 克罗恩病,大体,黏膜鹅卵石样外观

图1-31 克罗恩病,大体,标本固定后,铺路石样外观

图1-32 克罗恩病,大体,肠系膜脂肪包绕

图1-33 克罗恩病,HE染色,中倍,裂

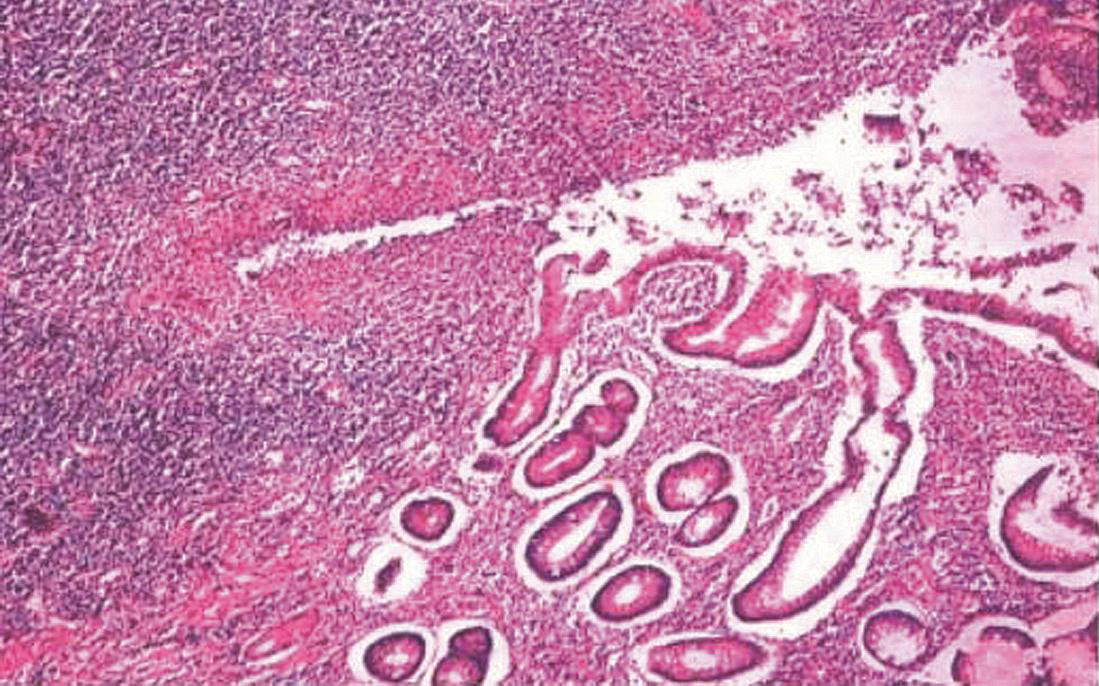

【手术标本组织学】

(1)节段性和透壁性淋巴细胞与浆细胞浸润性炎;

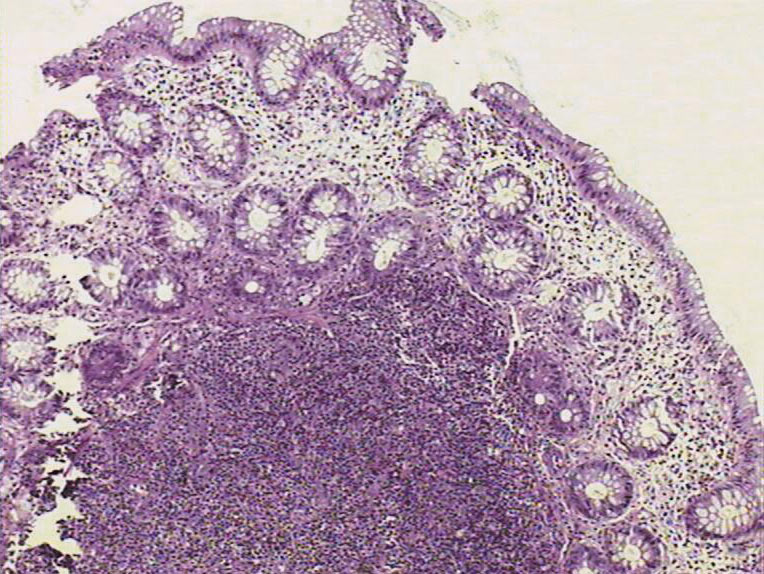

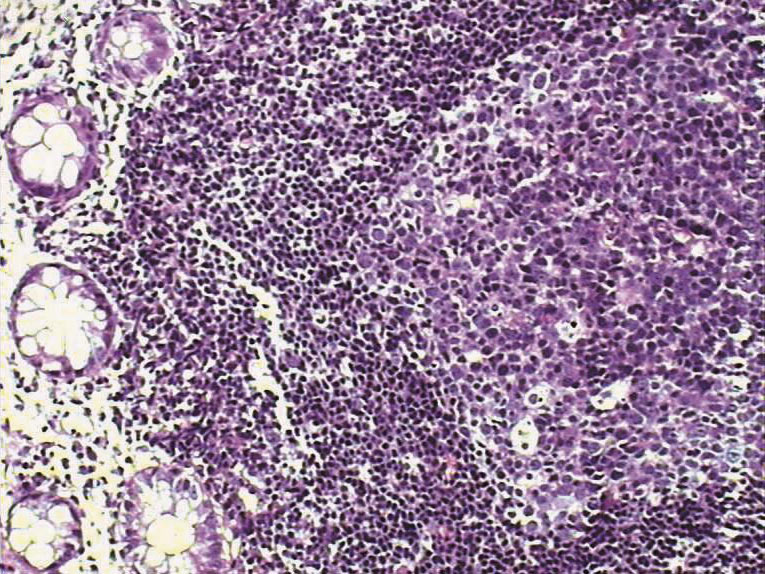

(2)透壁散在结节状淋巴样细胞增生和淋巴滤泡形成;

(3)黏膜下层高度增宽:组织水肿、淋巴管扩张、神经纤维及纤维组织增生、黏膜肌增厚并与肌层融合;

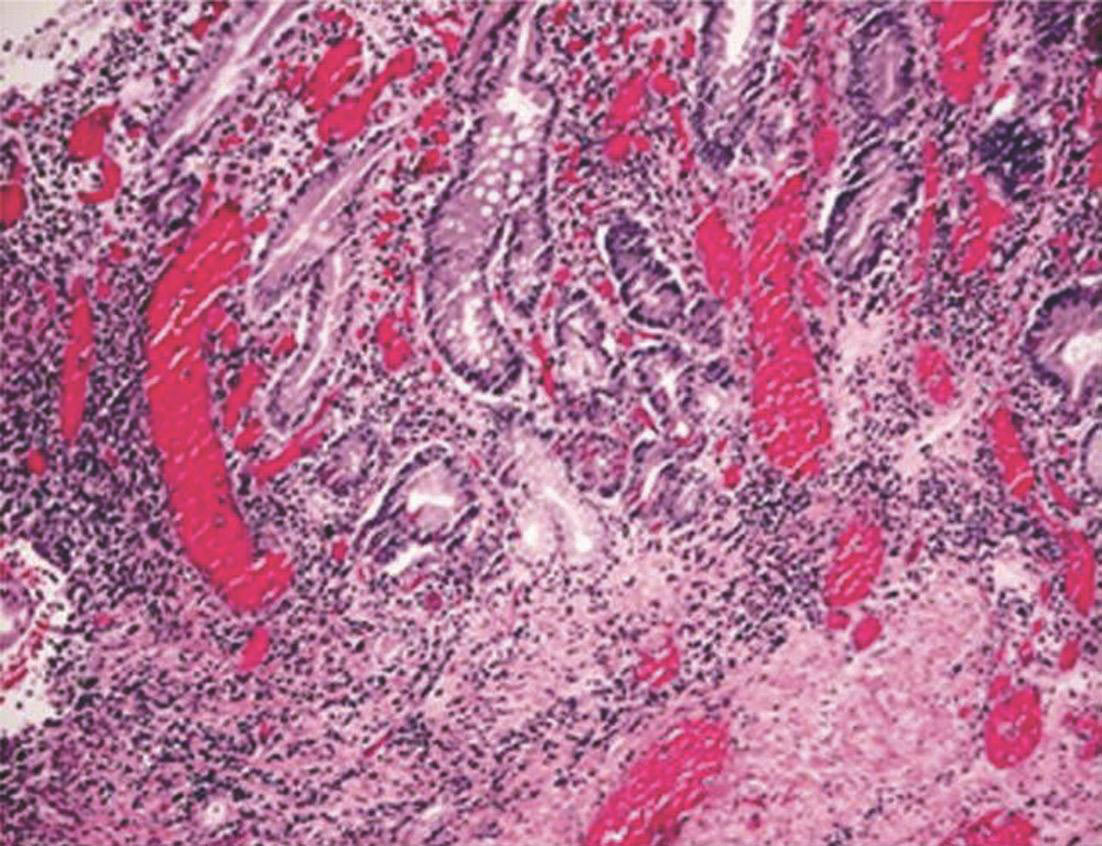

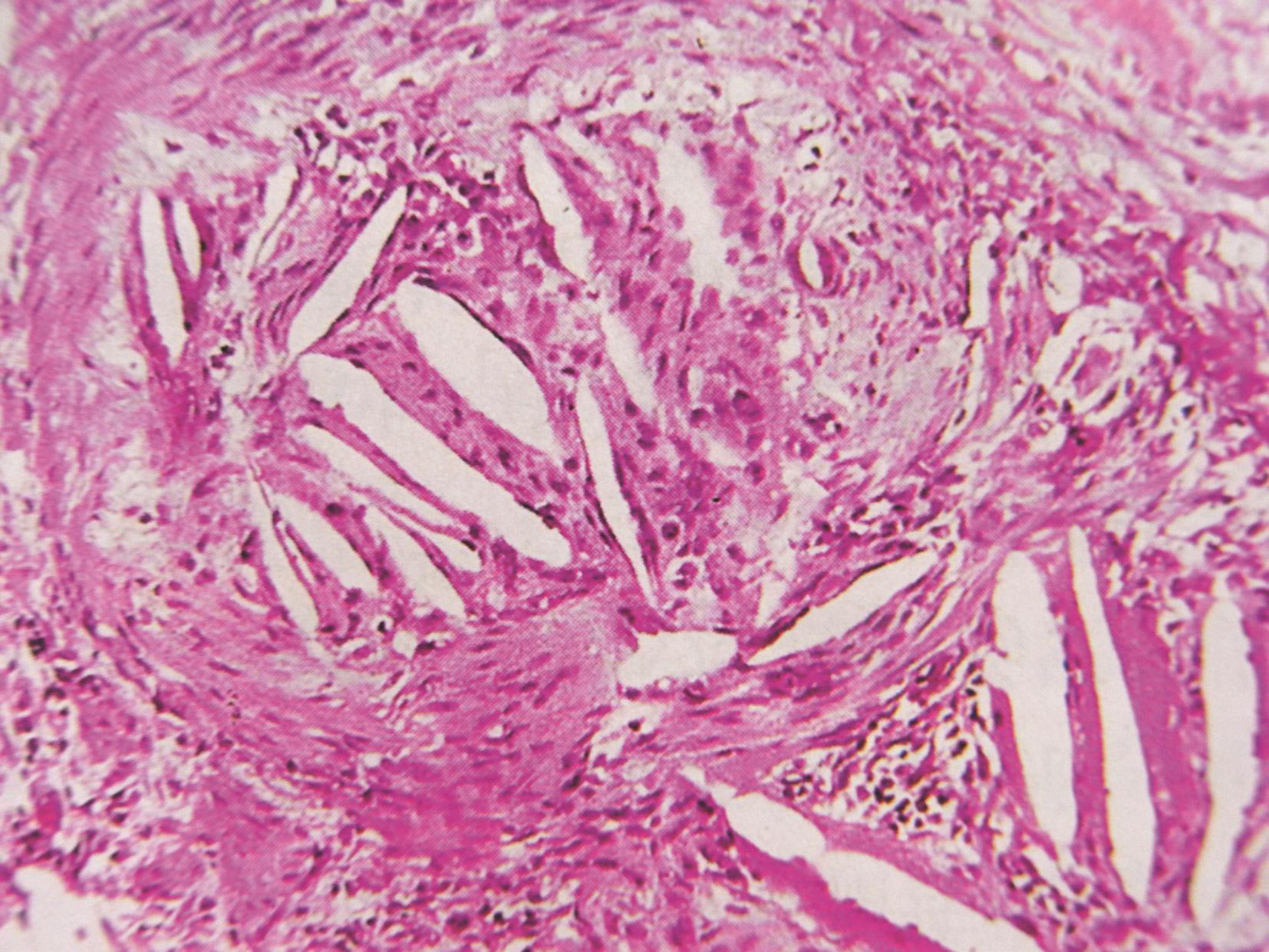

(4)裂隙状溃疡,伴周围活动性炎,甚至穿孔(图1-33~图1-35);

图1-34 克罗恩病,HE染色,低倍,裂隙样溃疡

图1-35 克罗恩病,HE染色,低倍,裂隙样溃疡

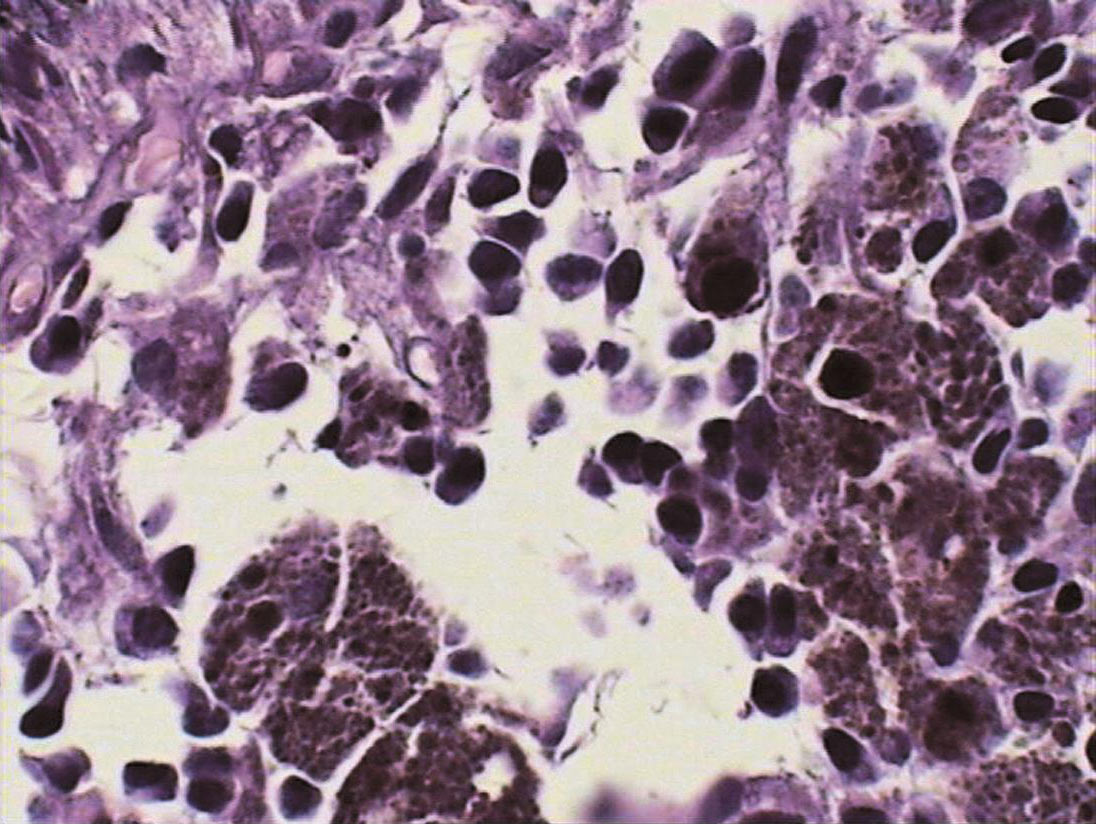

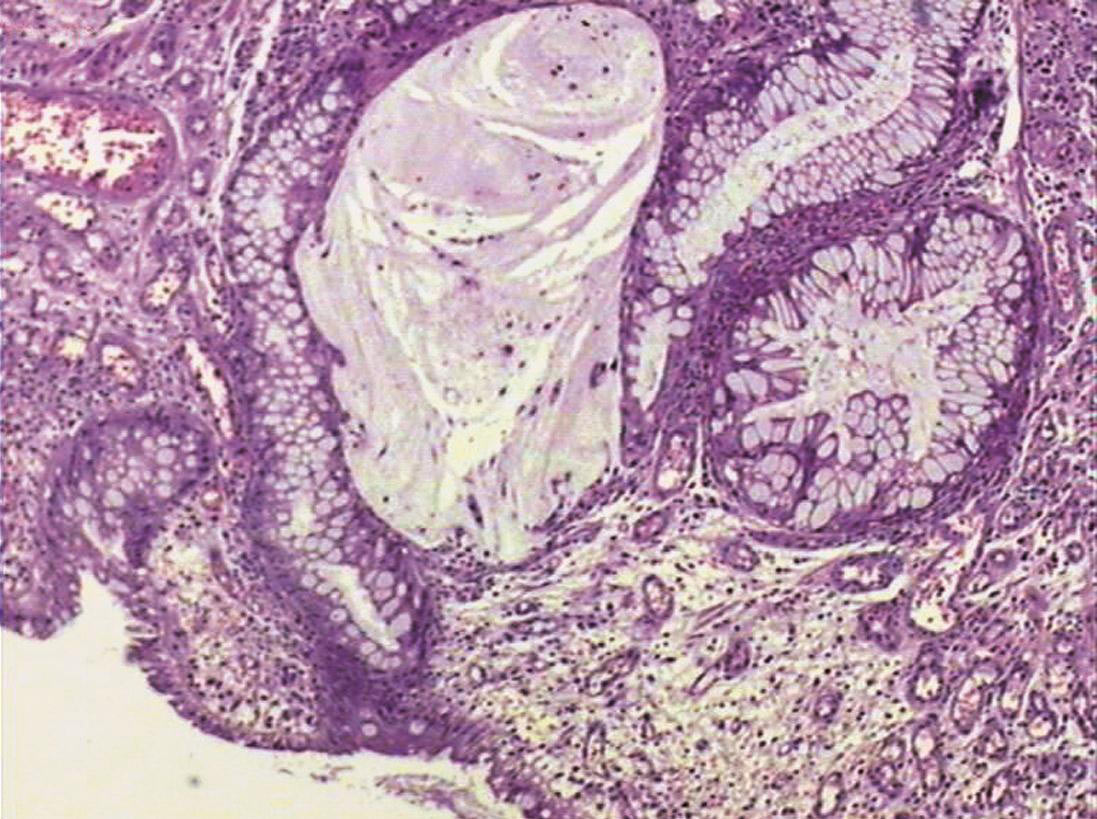

(5)非干酪样肉芽肿,可散布全层,甚至包括淋巴结(图1-36、图1-37);

图1-36 克罗恩病,HE染色,低倍,非干酪样结节

(6)肠道神经系统的异常,包括肌间神经节细胞、黏膜下神经纤维增生和神经节周围炎;

(7)比较正常的上皮——黏液分泌保存(杯状细胞通常正常)。

【诊断标准】

(1)排除结核+非干酪样肉芽肿+任何1项(局灶性慢性炎症、局灶性隐窝结构异常);

(2)排除结核+无非干酪样肉芽肿+任何3项[局灶性/节段性/不连续性隐窝结构异常、局灶性慢性炎症(包括黏膜下淋巴细胞聚集)、活动性炎症处的黏液分泌存在、阿弗它溃疡、刀切样深在裂隙、神经肥大和神经节细胞增多、末段回肠绒毛结构不规则和局灶性糜烂及幽门腺化生]。

图1-37 克罗恩病,HE染色,高倍,非干酪样结节

【活检标本组织学】

(1)排除结核+非干酪样肉芽肿+任何1项(局灶性慢性炎症、局灶性隐窝结构异常);

(2)排除结核+无非干酪样肉芽肿+任何3项[局灶性/节段性/不连续性隐窝结构异常、局灶性慢性炎症(包括黏膜下淋巴细胞聚集)、活动性炎症处的黏液分泌存在、阿弗它溃疡、刀切样深在裂隙、神经肥大和神经节细胞增多、末段回肠绒毛结构不规则和局灶性糜烂及幽门腺化生]。

图1-38 克罗恩病,大体,肛门瘘管与溃疡

【经验分享】

由于笔者单位治疗肛瘘患者比较多,每年肛瘘患者2000多人次,尤其是高位复杂肛瘘患者(图1-38),多年来积累了一定的经验。由于克罗恩病多合并肛瘘,近年来和协和医院合作,共同诊治克罗恩病,病理也积累了大量的经验,现总结如下:

(1)由于克罗恩是一个全消化道可以受累的跳跃性全层炎,活检取材局限,只能了解黏膜表现,所以一定要多点取材,至少取5个部位。

(2)非干酪样肉芽肿早期容易出现,全壁存在。但是算上淋巴结内的非干酪样肉芽肿,检出率不足10%。

(3)检出非干酪样肉芽肿注意和结核鉴别,建议PCR和抗酸染色共同使用,如使用一种阳性率较低。

(4)免疫组织化学帮助鉴别是否存在上皮内瘤变问题意义不是很大,Ki-67可以高,无鉴别意义,P53弥漫阳性才有意义。

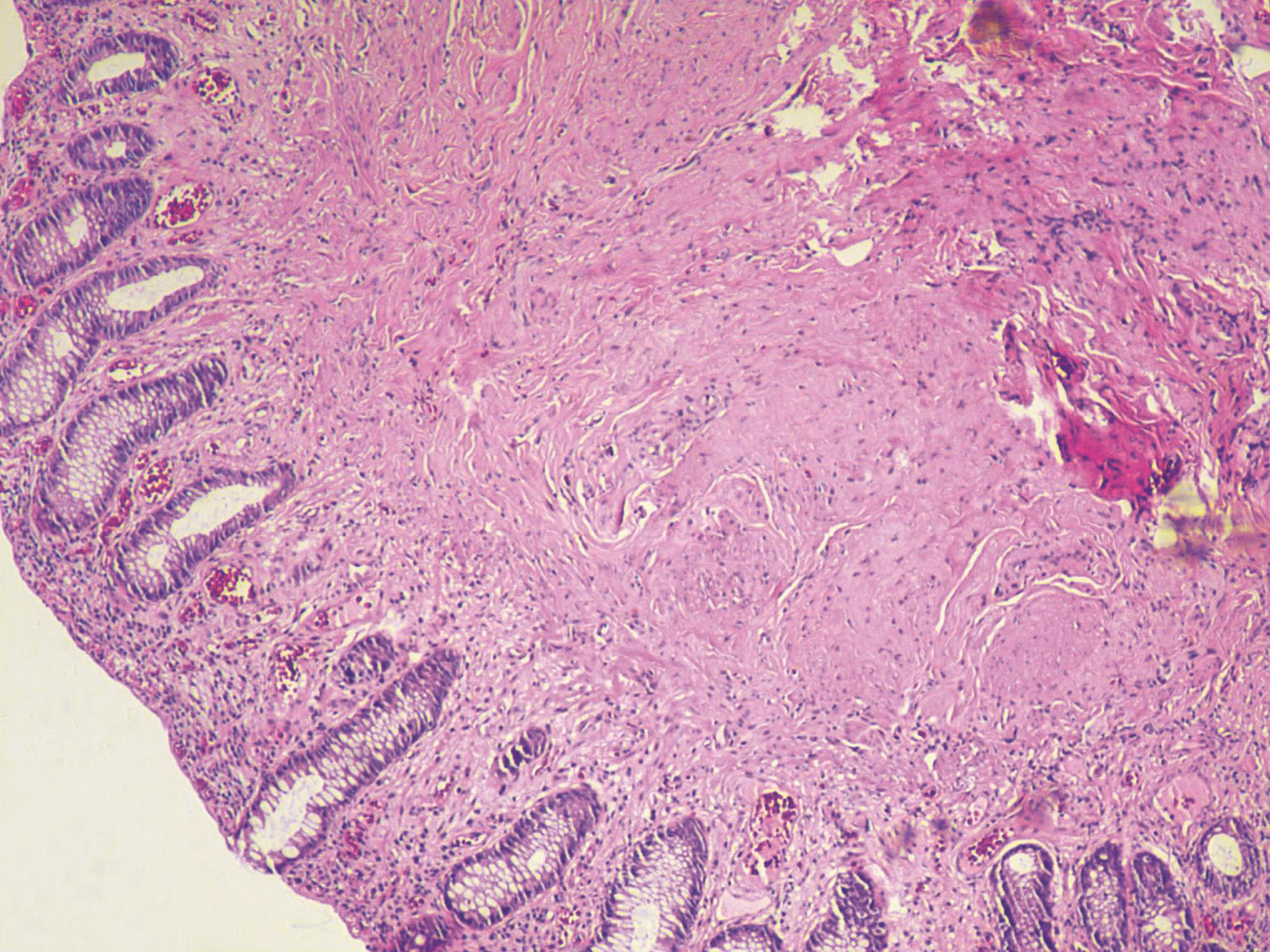

三、直肠孤立性溃疡综合征

【大体表现】

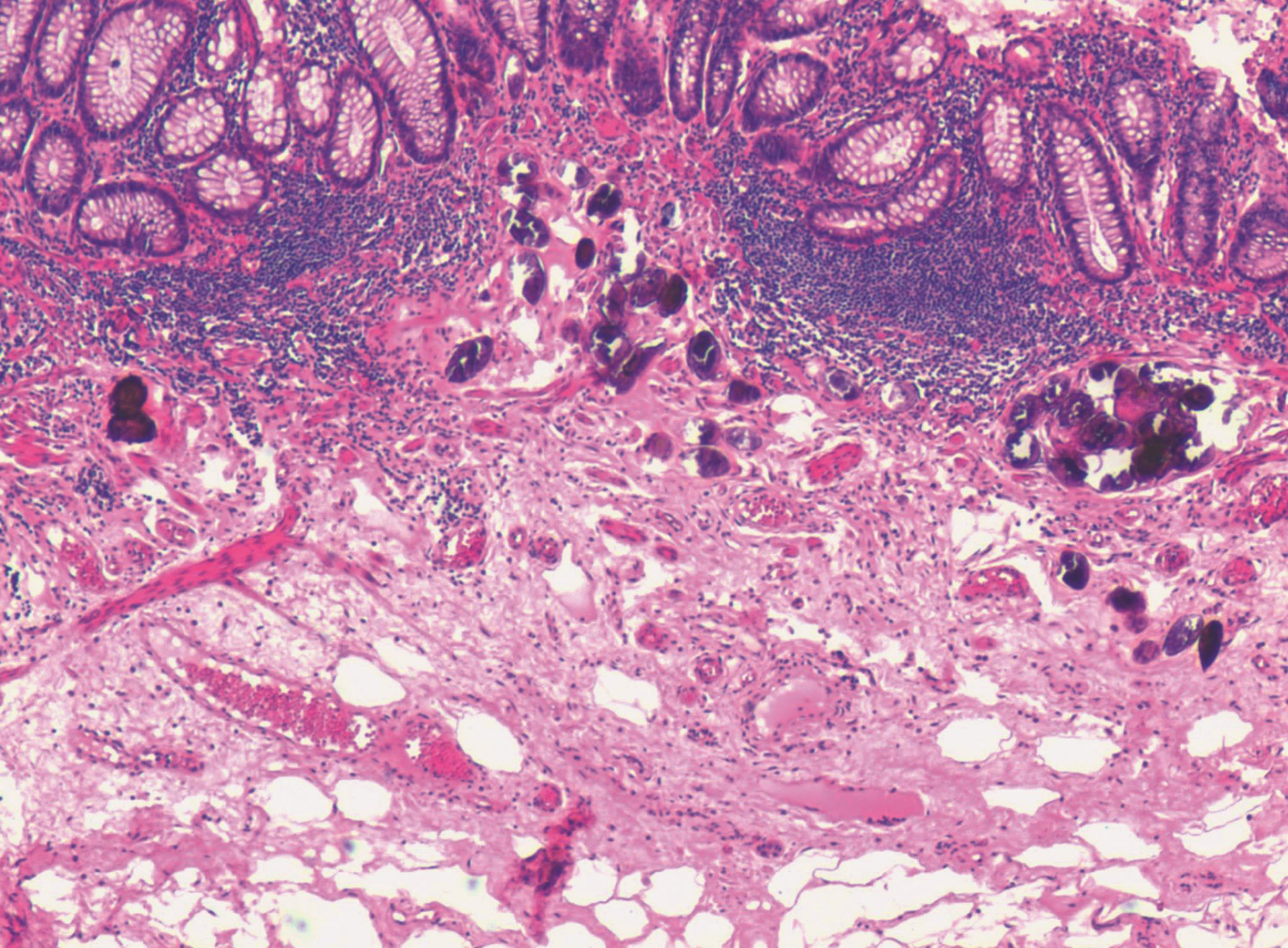

为距肛缘4~18cm处的孤立性溃疡性或息肉样改变,常常伴有黏膜脱垂(图1-39)。

|

|

|

|

图1-39 直肠孤立性溃疡综合征,大体,可见溃疡形成,外观形似癌 |

||

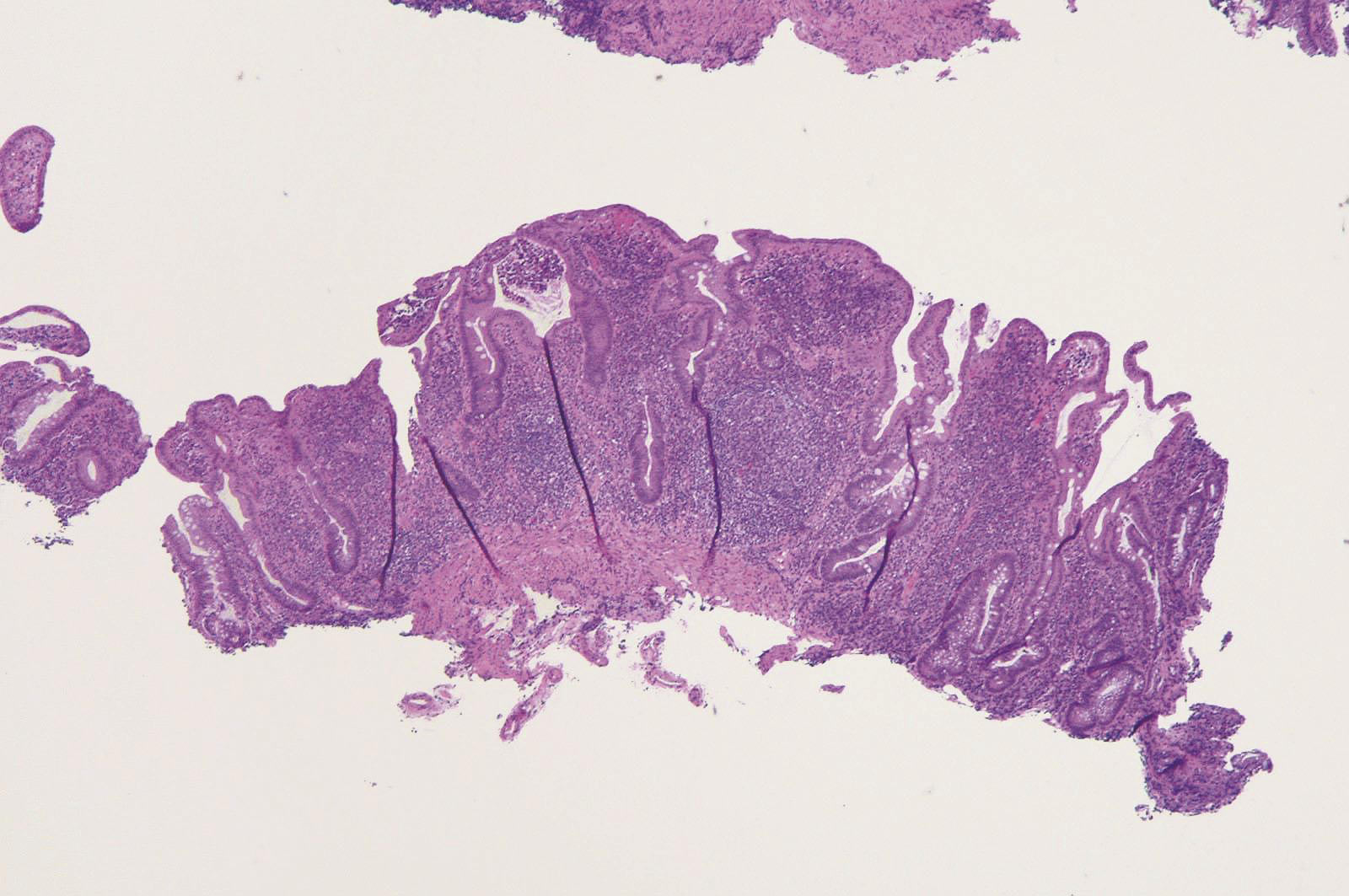

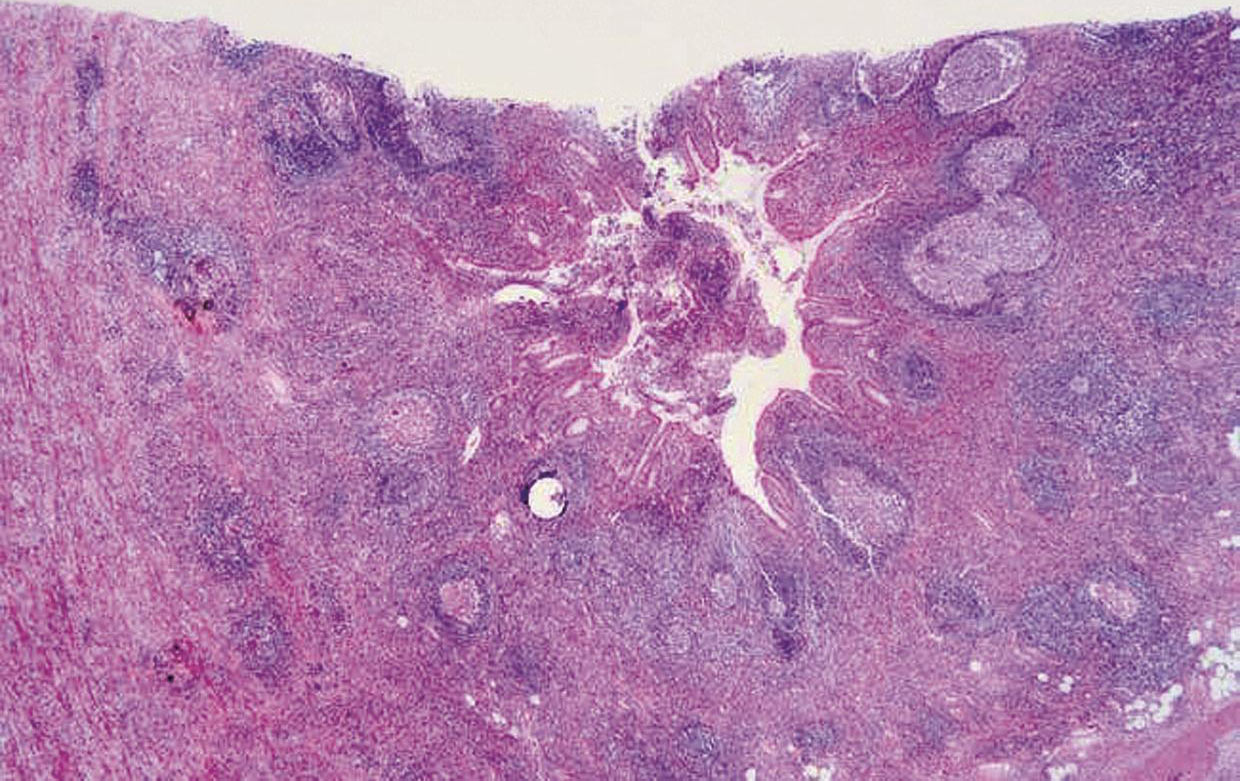

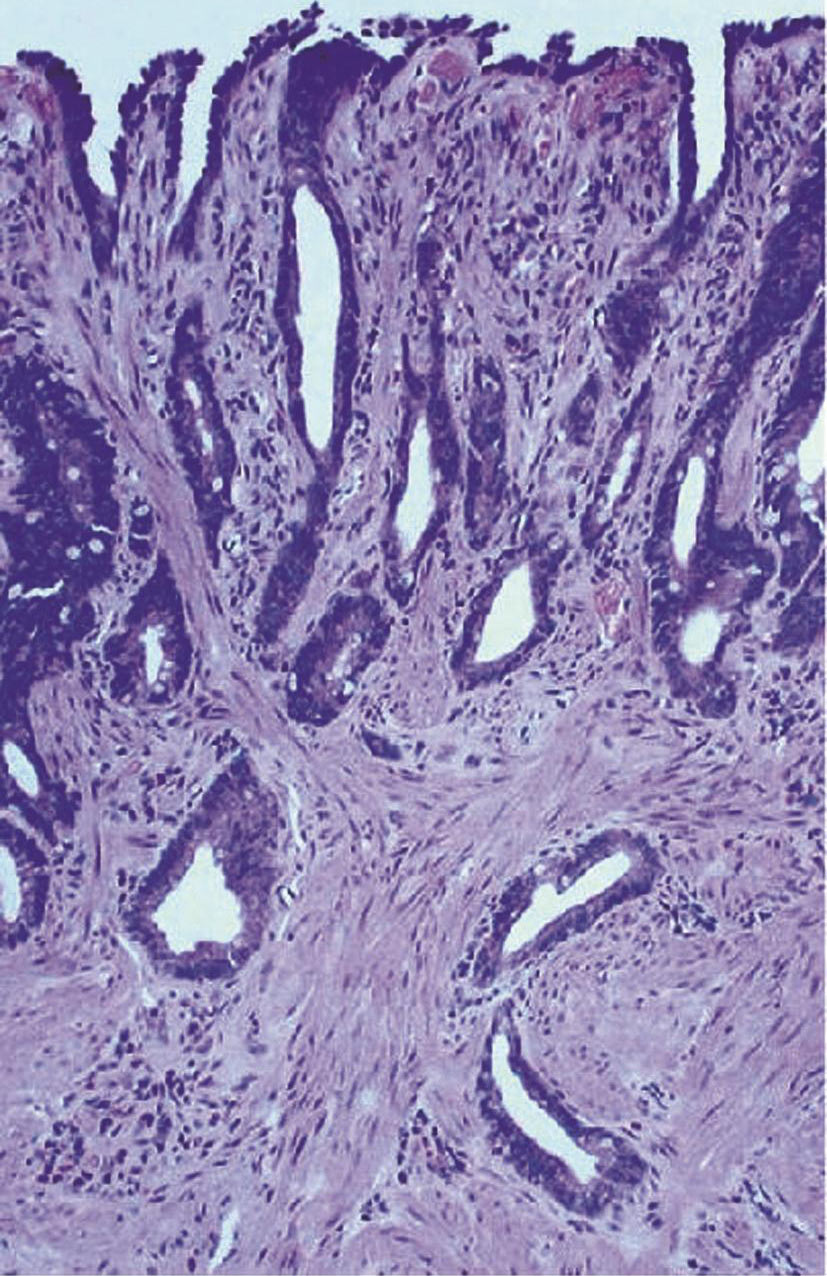

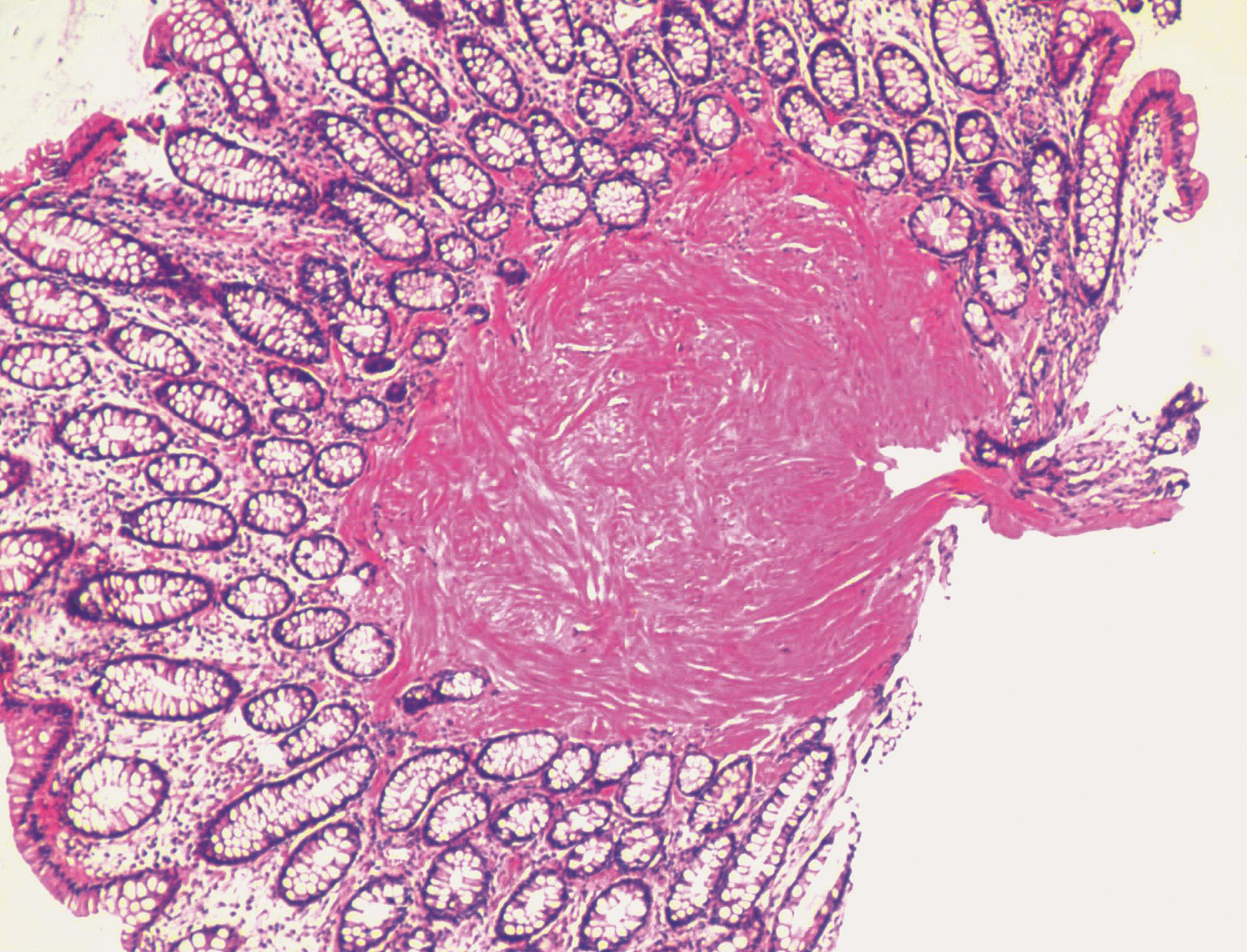

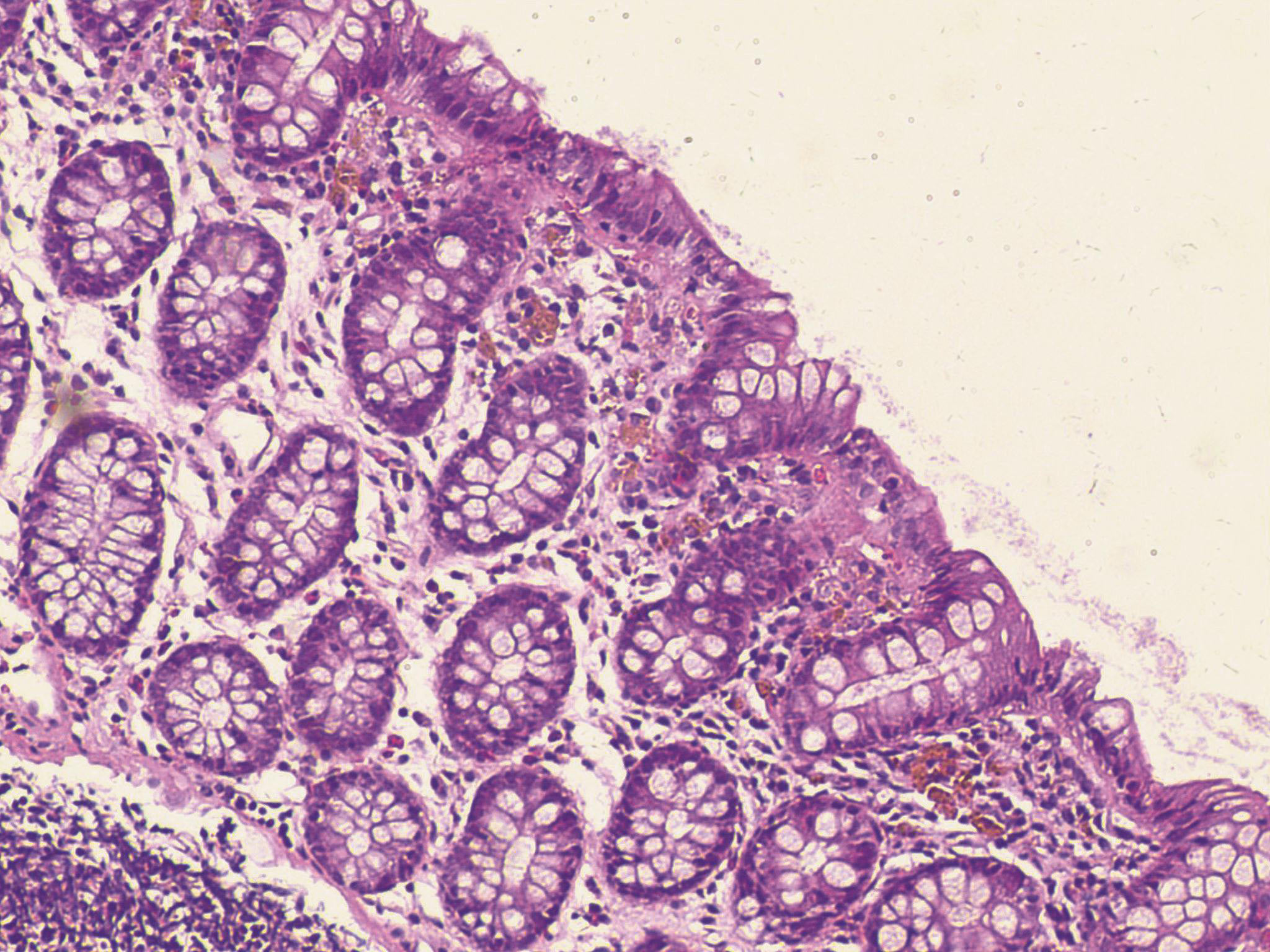

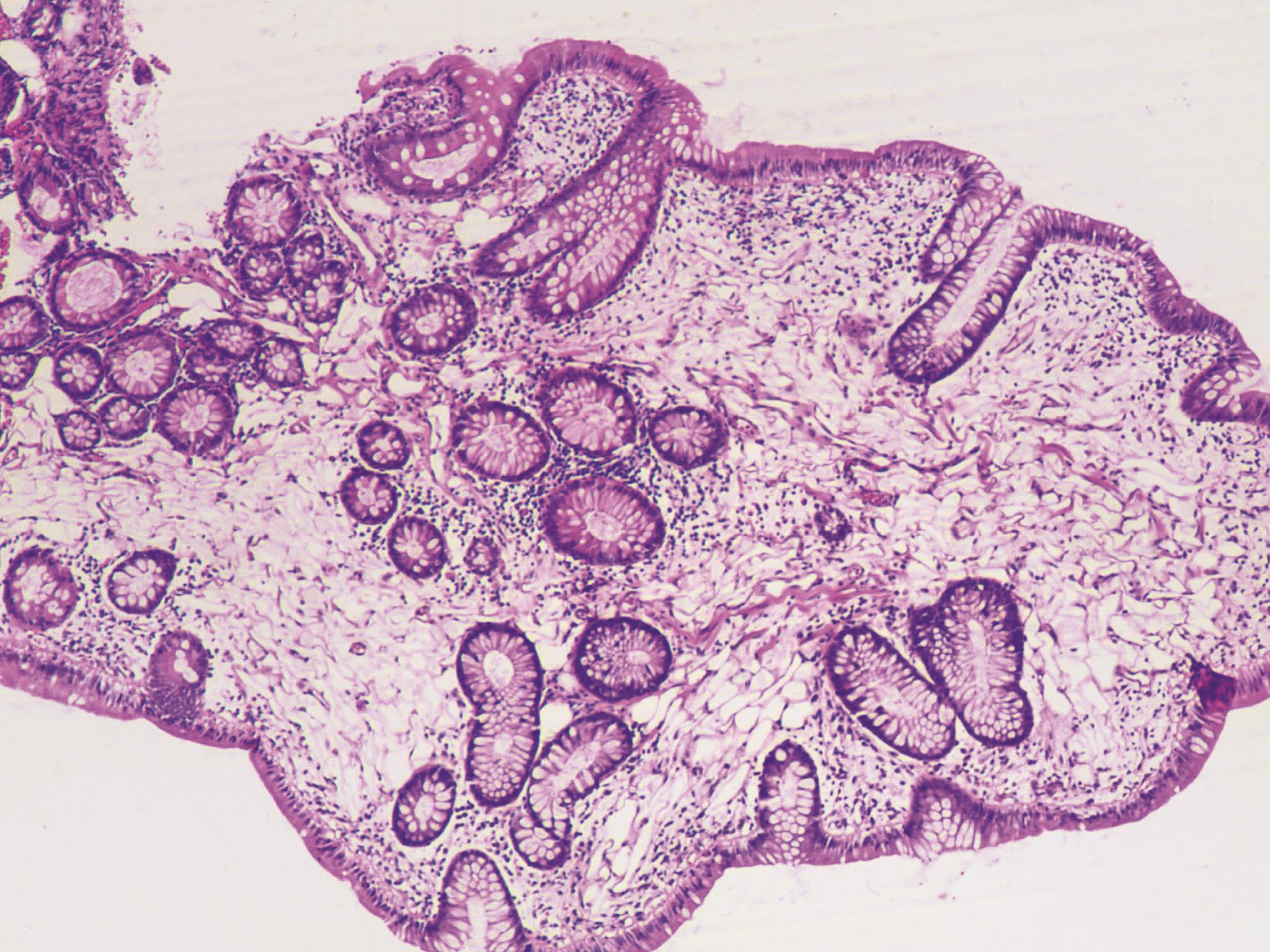

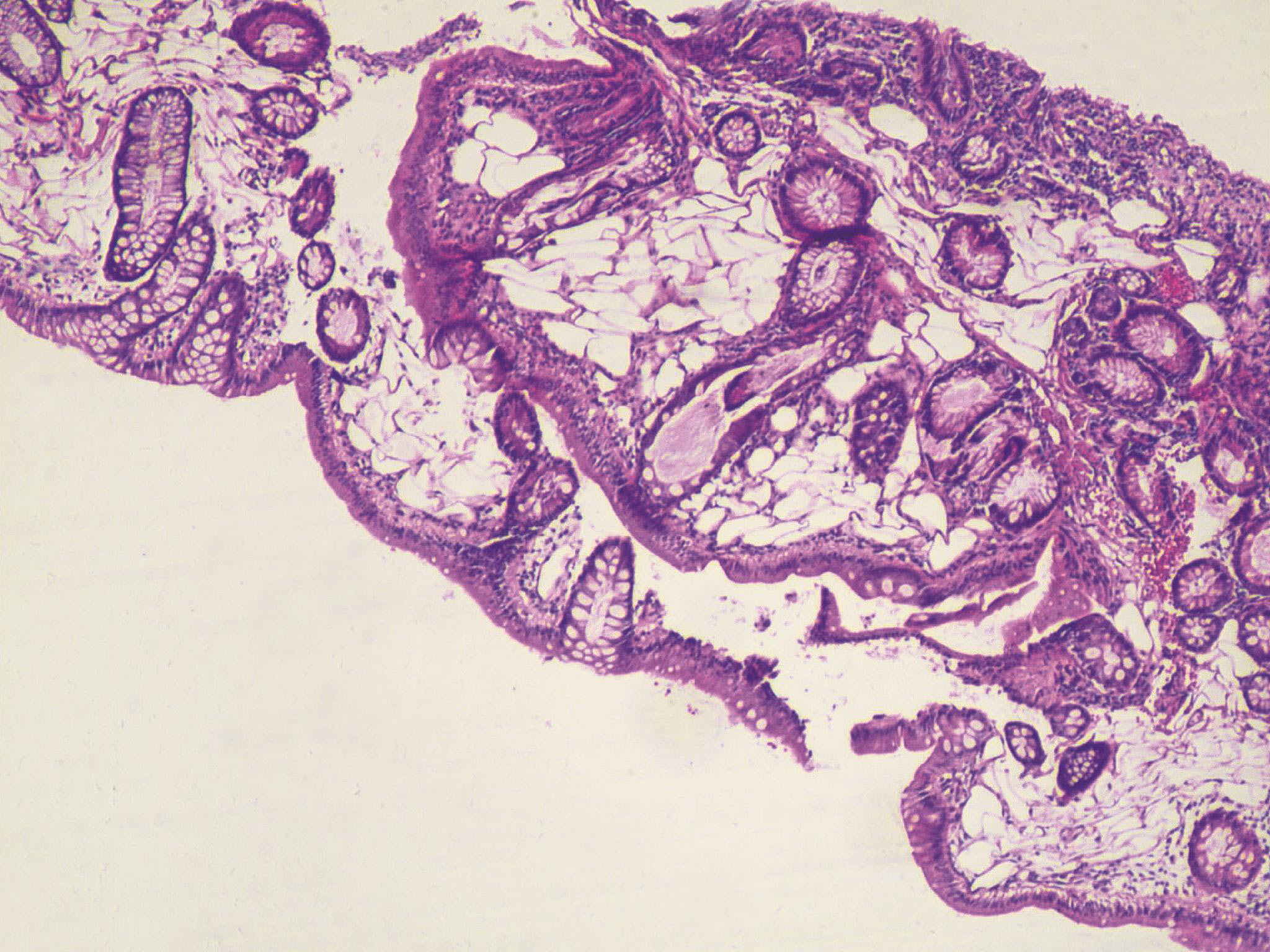

【组织学表现】

为一个非常表浅和不规则的黏膜溃疡,肠腺增生,倾向于形成绒毛状结构,黏膜固有层被成纤维细胞、弹性蛋白和来自黏膜肌层的平滑肌细胞充填,淋巴细胞和浆细胞数目减少,黏膜肌层增厚伴有肌纤维束展开(图1-40、图1-41)。

图1-40 直肠孤立性溃疡综合征,HE染

图1-41 直肠孤立性溃疡综合征,HE染色,中倍,固有

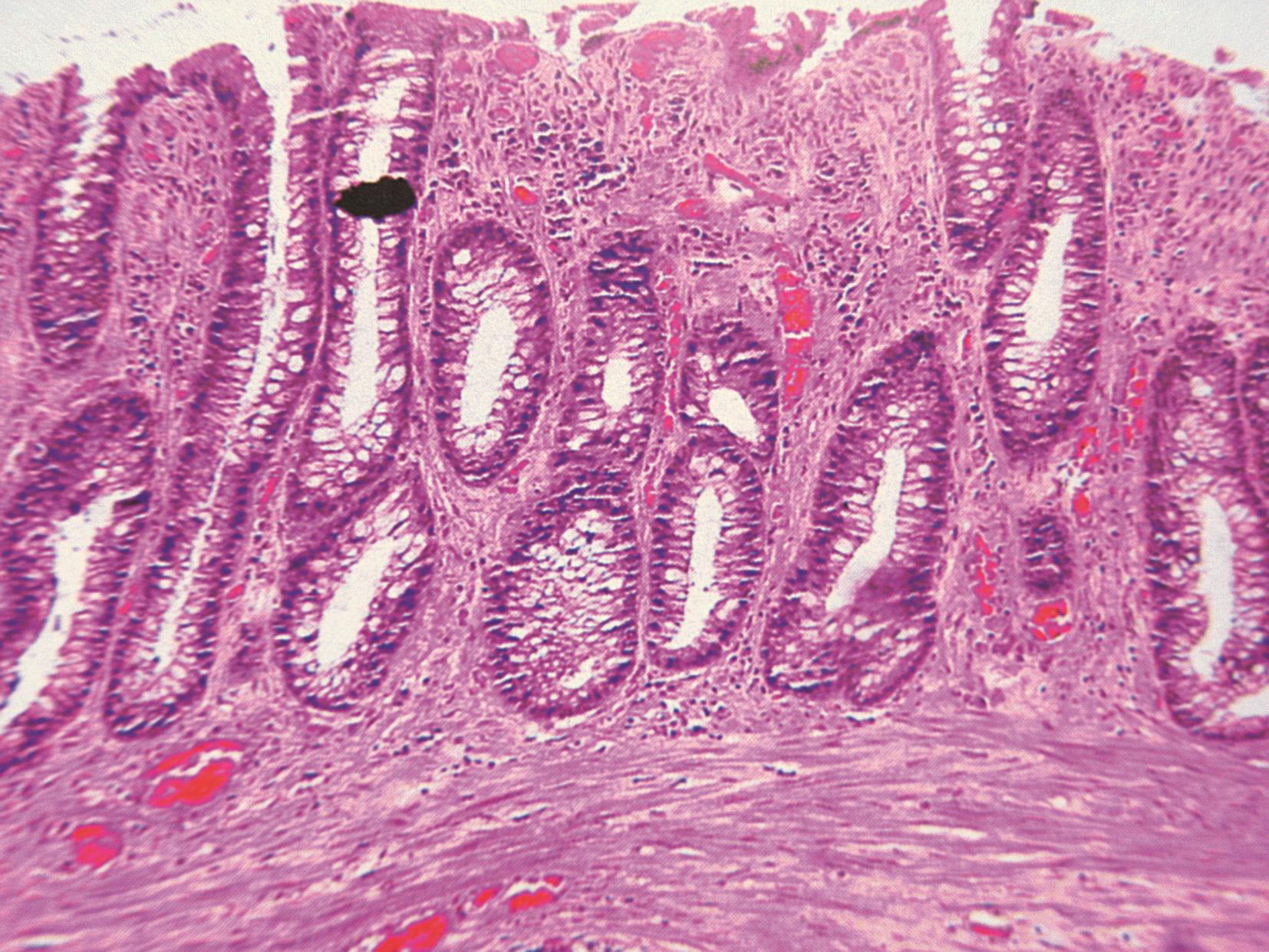

四、肠结核

可在肺结核轻微时就累及胃肠道,通常位于回盲部,大约半数的病例可以触及1个包块。

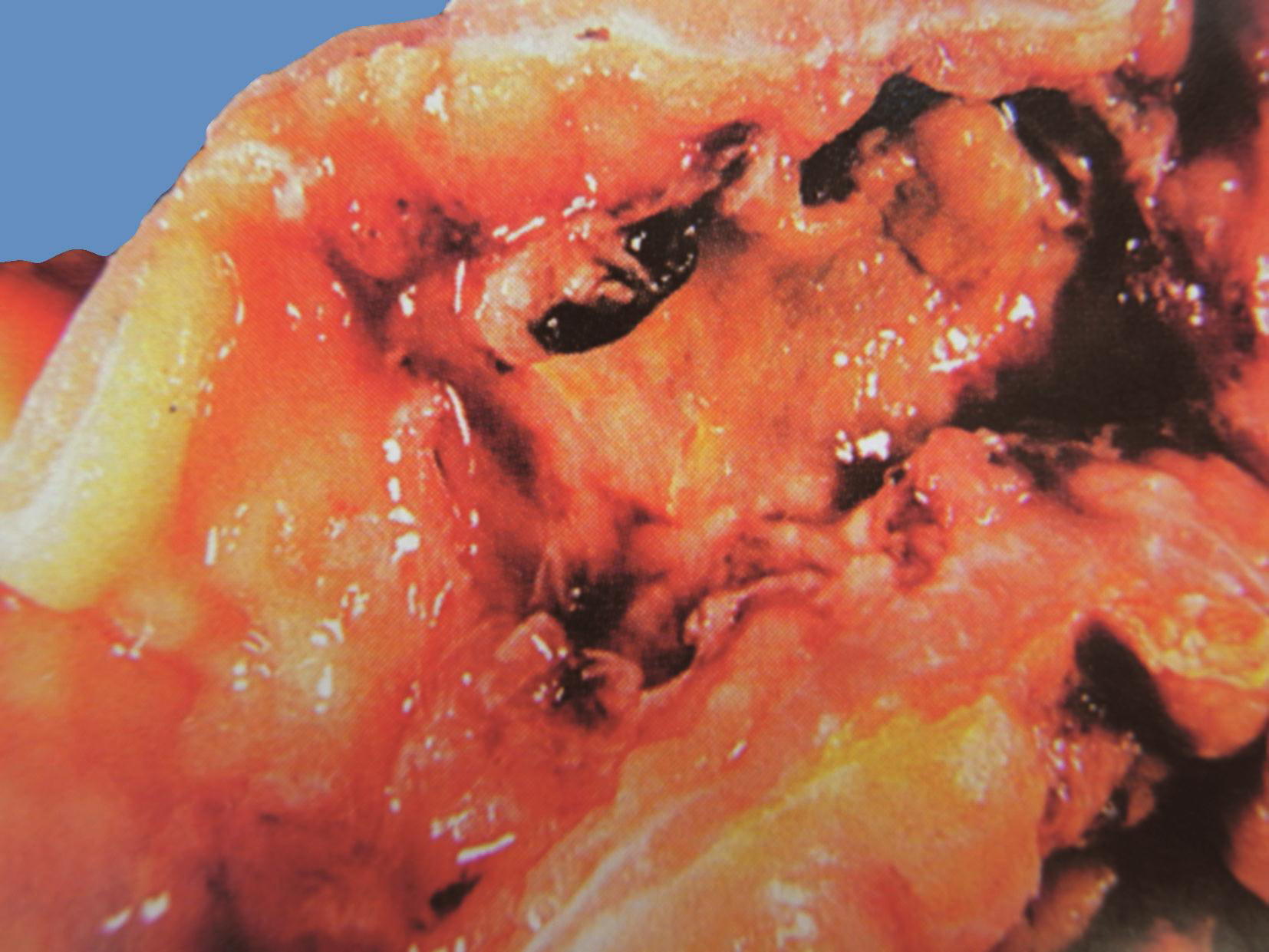

【大体表现】

可见溃疡形成,可引起狭窄和梗阻(图1-42A)。

|

|

|

|

图1-42 肠结核 |

||

A.大体,可见形成溃疡;B.HE染色,镜下可见结核结节,内有多核巨细胞

【组织学表现】

常出现典型的肉芽肿,肉芽肿为干酪性、非干酪性、化脓性或纤维性(图1-42B)。

五、肠阿米巴

盲肠和升结肠多见,5%~10%发生穿孔。

【大体表现】

早期病变是黏膜面出现黄色小的隆起灶,内含半液体状坏死组织,坏死组织内有阿米巴滋养体。这些隆起灶破溃后形成溃疡,阿米巴滋养体继续繁殖并渗入溃疡底和溃疡周围的黏膜下层,从而形成口小底大的烧瓶状溃疡(图1-43、图1-44)。

图1-43 肠阿米巴,大体,盲肠和升结肠多发性潜行性溃疡

图1-44 肠阿米巴,大体,可见多个溃疡

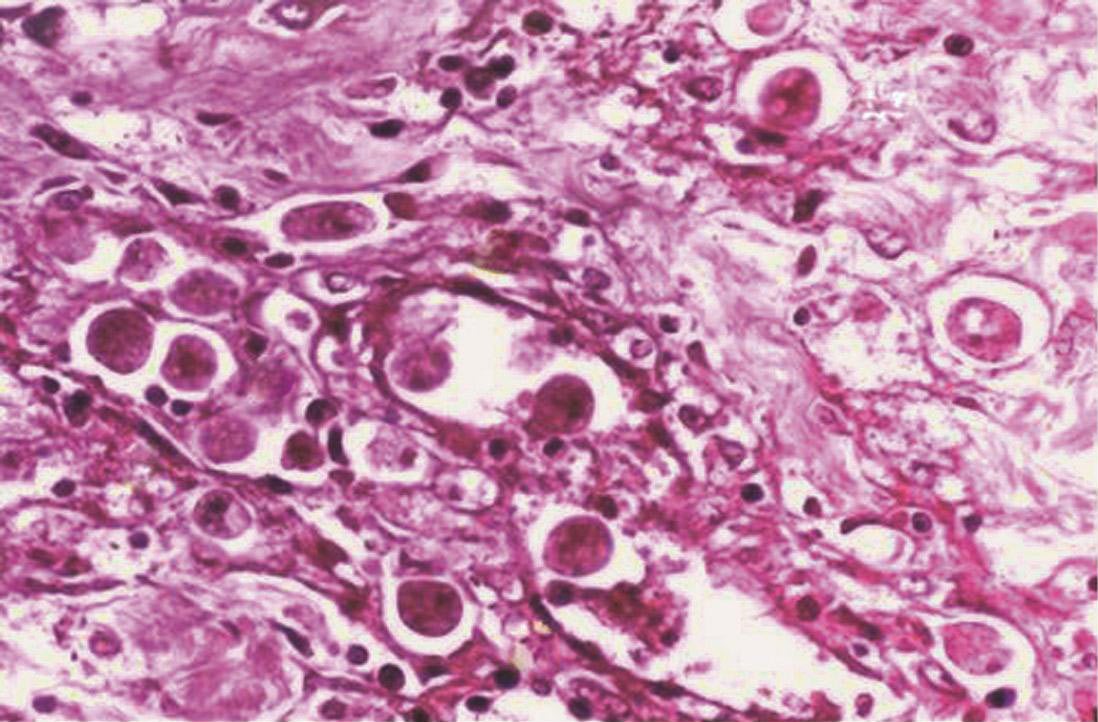

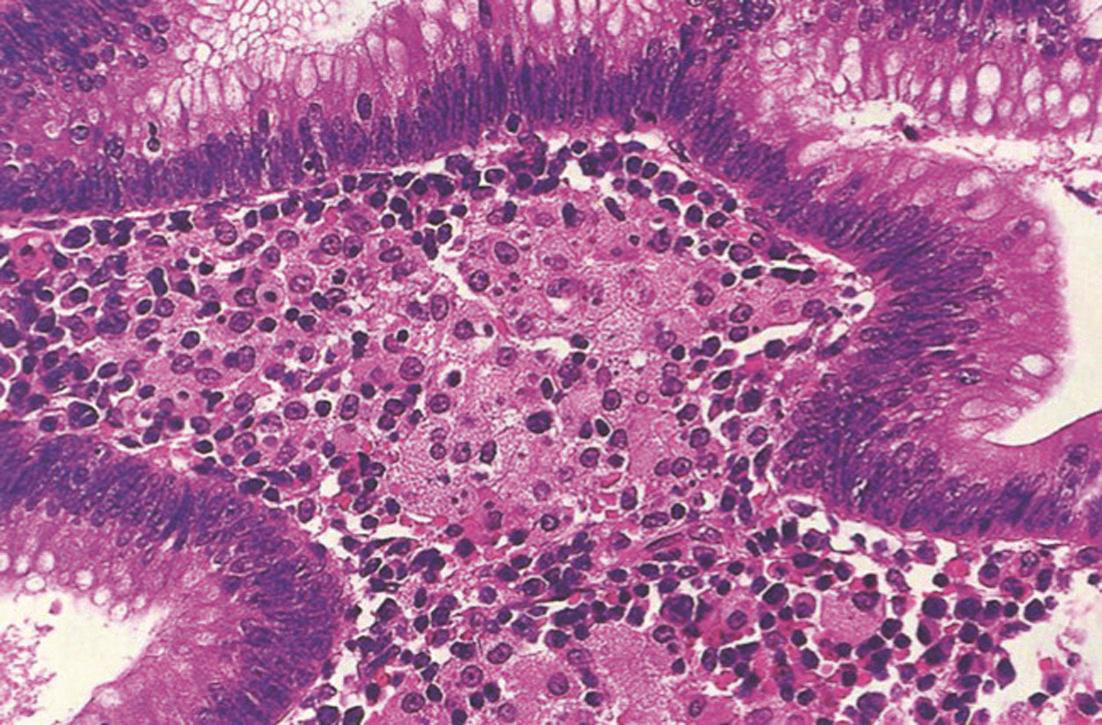

【组织学表现】

肠壁充血水肿和白细胞浸润于渗出物中,溃疡周围、溃疡底部坏死组织中可找到阿米巴滋养体,在HE切片中呈灰蓝色,比巨噬细胞大,有1~4个核,胞浆内含有被吞噬的红细胞(图1-45、图1-46)。

图1-45 肠阿米巴,HE染色,低倍,镜下可见烧瓶状溃疡

图1-46 肠阿米巴,HE染色,高倍,镜下可见阿米巴滋养体

六、缺血性结肠炎

多数病例发生在50岁以上,易于患病的因素通常有动脉硬化、糖尿病和血管手术。

【大体表现】

除了溃疡和纤维化以外,还可出现假息肉(图1-47)。

图1-47 缺血性结肠炎,大体,黏膜显著充血并被覆纤维

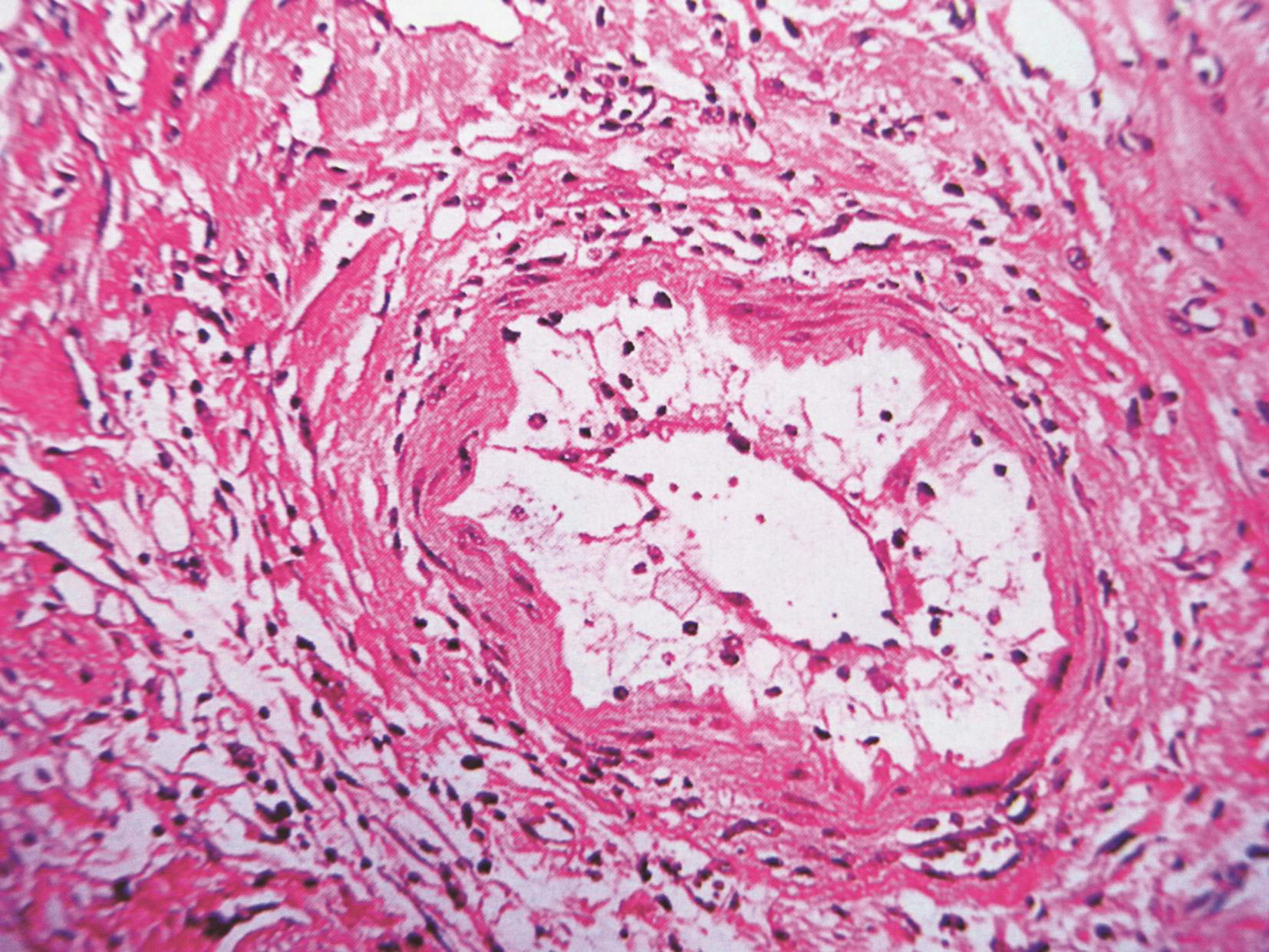

【组织学表现】

提示缺血性坏死是急性期出现黏膜全层坏死,而愈合期出现固有层玻璃样变、出血和萎缩性的微小腺体。血管内可见含胆固醇结晶的血栓(图1-48)。

图1-48 缺血性结肠炎,HE染色,高倍,肠系膜血管内

七、结肠组织细胞增多症

【大体表现】

大体可无明显改变。

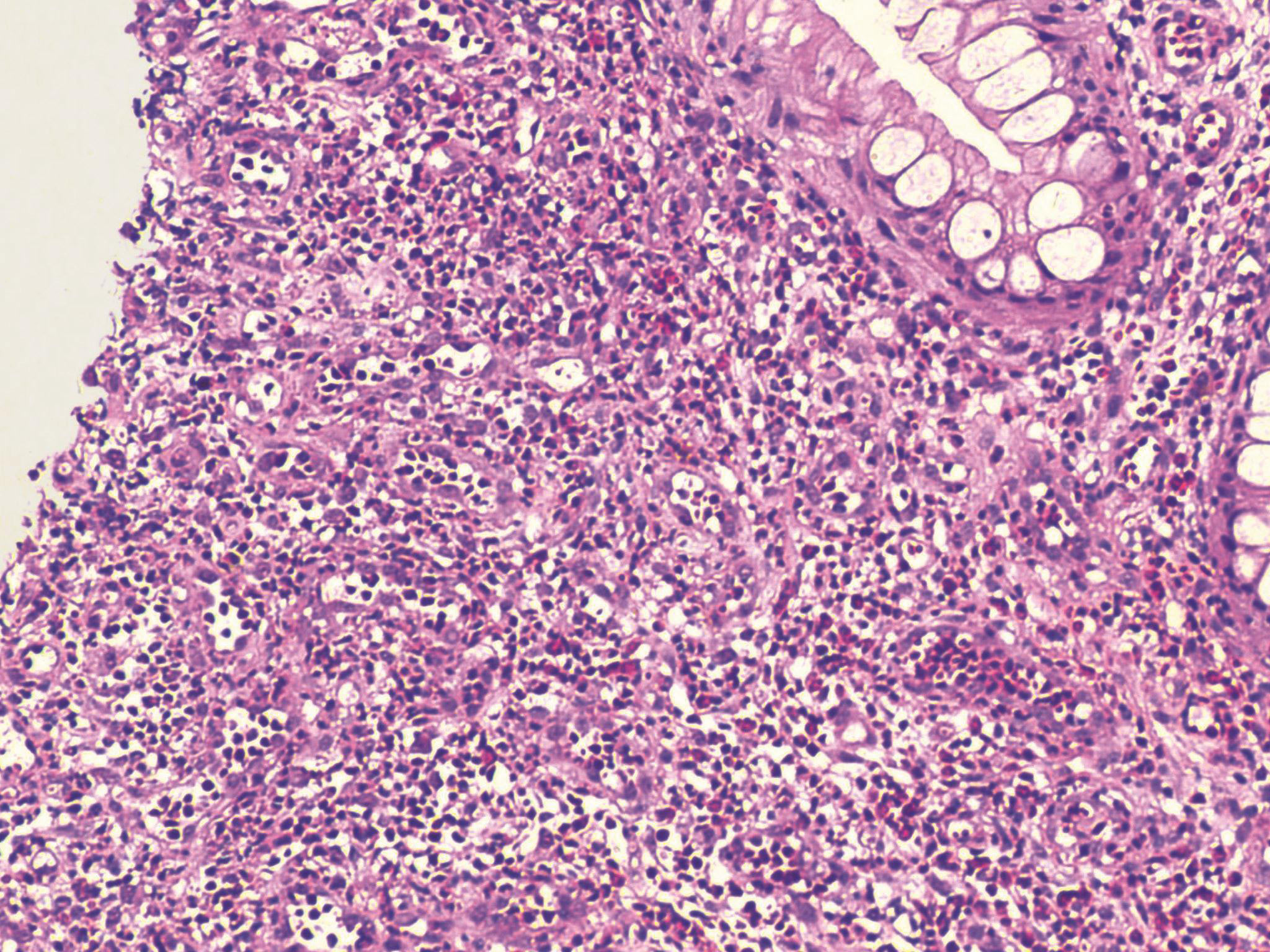

【组织学表现】

肠活检中常可见到黏膜固有膜内有成堆的巨噬细胞,胞浆呈泡沫样(图1-49)。

图1-49 结肠组织细胞增生症,HE染色,中倍,可见成

八、放射性肠炎

【大体表现】

轻微的病变病变肠黏膜大体可见水肿、糜烂,严重的病变包括溃疡、坏死、出血和穿孔(图1-50)。

图1-50 放射性肠炎,大体,肠壁增厚,溃疡形成,穿孔

【组织学表现】

结肠和直肠的放射性改变可以伴有隐窝上皮的奇异性细胞改变。还可出现炎症,甚至伴有隐窝脓肿形成,嗜酸性粒细胞数量可以很多。晚期改变包括由于巨噬细胞在内皮下积聚而产生的动脉狭窄。少数情况下,腺体发生非典型增生,由此可以产生放射后腺癌(图1-51)。

图1-51 放射性肠炎,HE染色,低倍,血管内皮下有泡

九、胶原性腹泻

【症状】

为持续性或间断性水样泻(可持续数周、数月至数年)及肠绞痛,虽有长期水样泻,但患者无明显消瘦和脱水。

【组织学表现】

为上皮下有明显增厚的胶原纤维带,厚度为10~70μm(图1-52)。

图1-52 胶原性肠炎,HE染色,高倍,表面上皮下可见

十、嗜酸性胃肠炎

【临床表现】

常常伴有明显的外周血嗜酸性粒细胞增多和过敏症状。

【组织学表现】

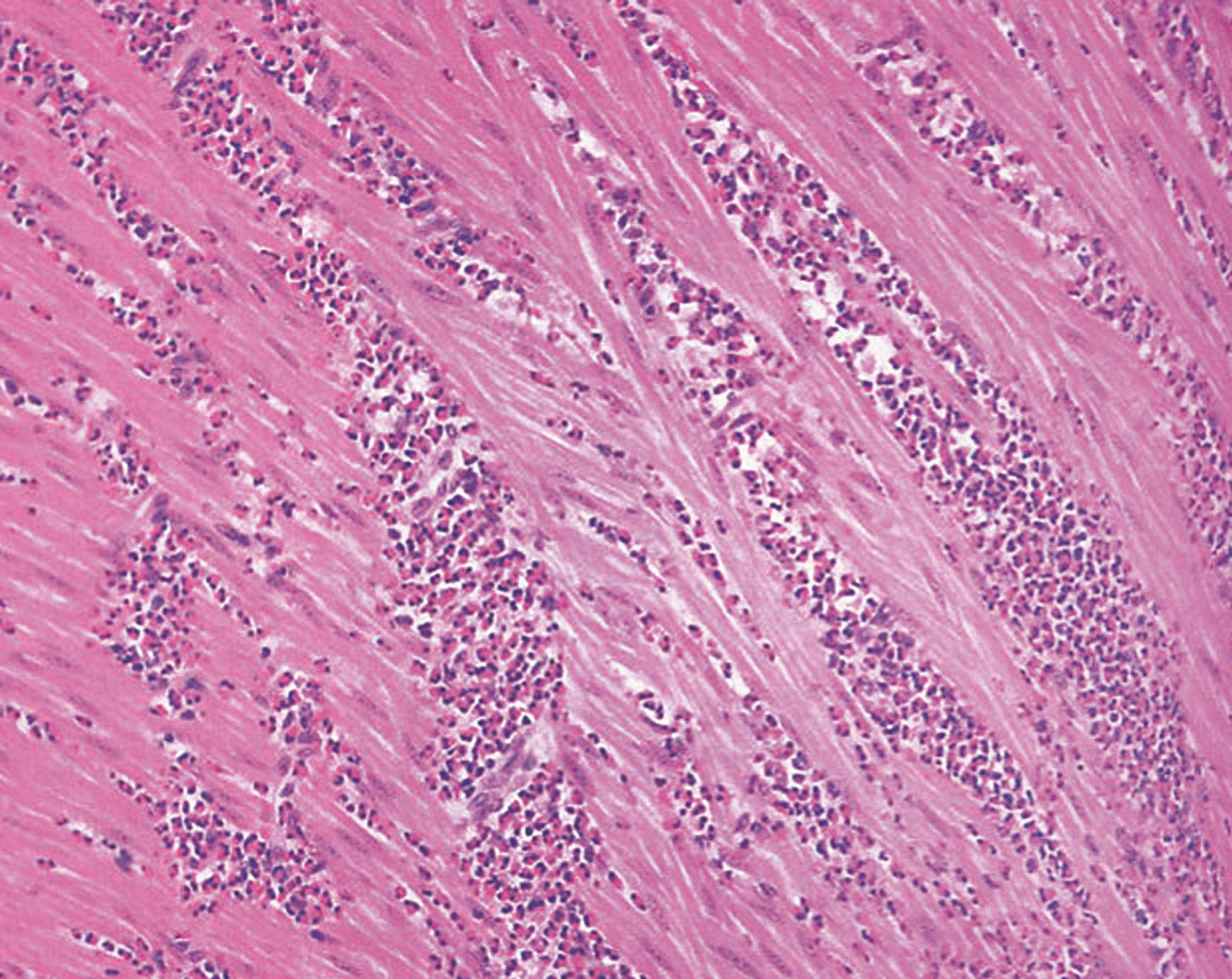

主要的改变是肠壁内嗜酸性粒细胞弥漫性浸润,伴有其他炎症细胞浸润,血管成分增加,有些病例还有坏死性肉芽肿和血管炎(图1-53)。

图1-53 嗜酸性胃肠炎,HE染色,高倍,可见肌间大量

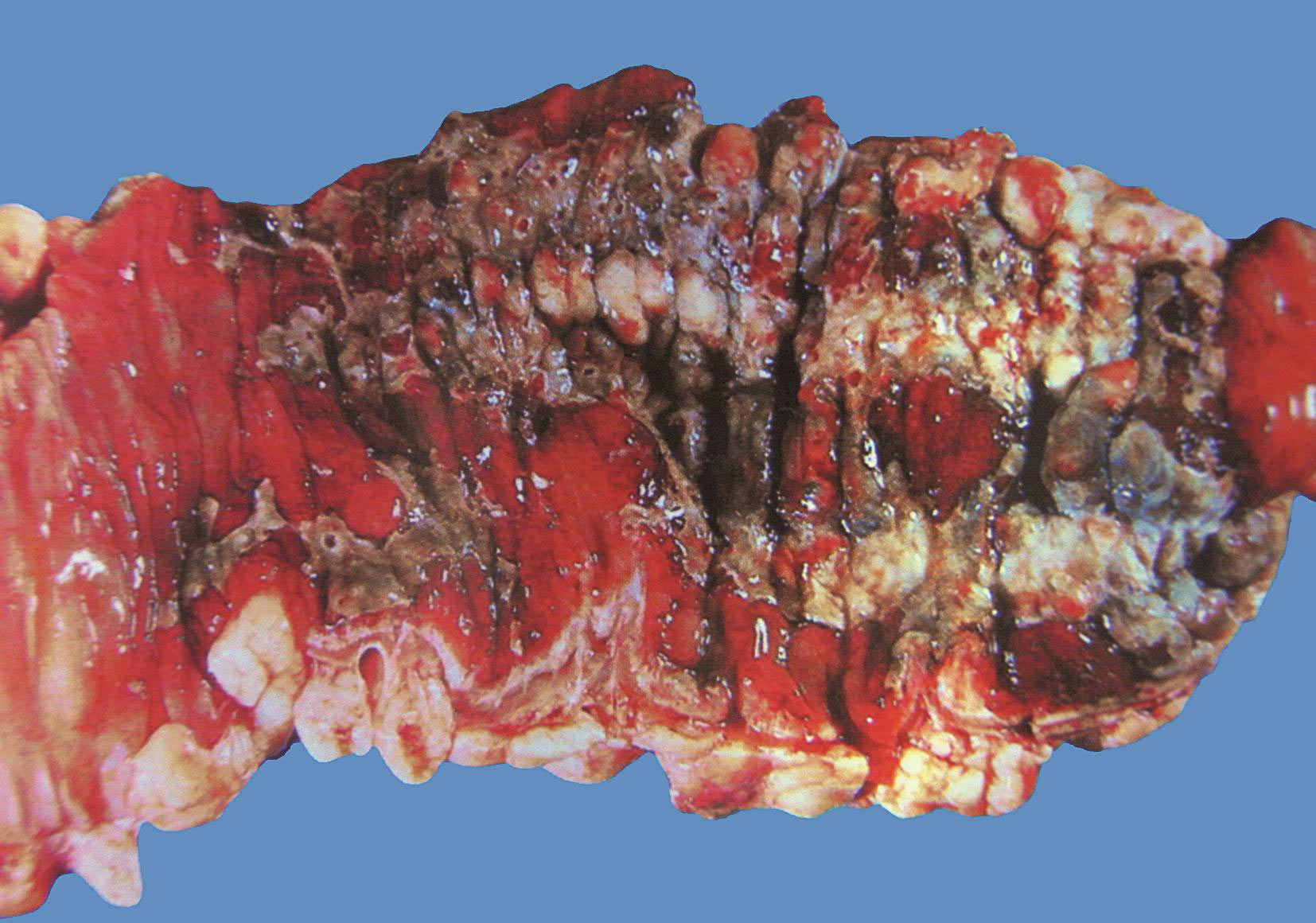

十一、大肠黏膜黑变病

【大体表现】

一段或整段大肠为棕黑色(图1-54)。

【组织学表现】

固有膜内有吞噬脂褐素样色素的巨噬细胞,本病与患者摄入蒽类轻泻药有关,但是也可以见于没有这种病史的患者(图1-55、图1-56)。

【经验分享】

笔者单位大肠黏膜黑变病患者较多,发现大肠黏膜黑变病不仅可以发生在炎性病变的黏膜中还可以发生在炎性息肉和管状腺瘤的黏膜中。

图1-54 大肠黏膜黑变病,大体,整个肠管呈黑褐色

图1-55 大肠黏膜黑变病,HE染色,中倍,含有类脂褐

图1-56 大肠黏膜黑变病,HE染色,高倍,可见吞噬类

十二、血吸虫病

【病因及大体表现】

污水中的尾蚴穿入皮肤后经血液循环至肝,在肝内变成成虫后移居肠系膜静脉,特别是肠系膜下层静脉,在该处产卵,肠壁病变主要由虫卵引起。

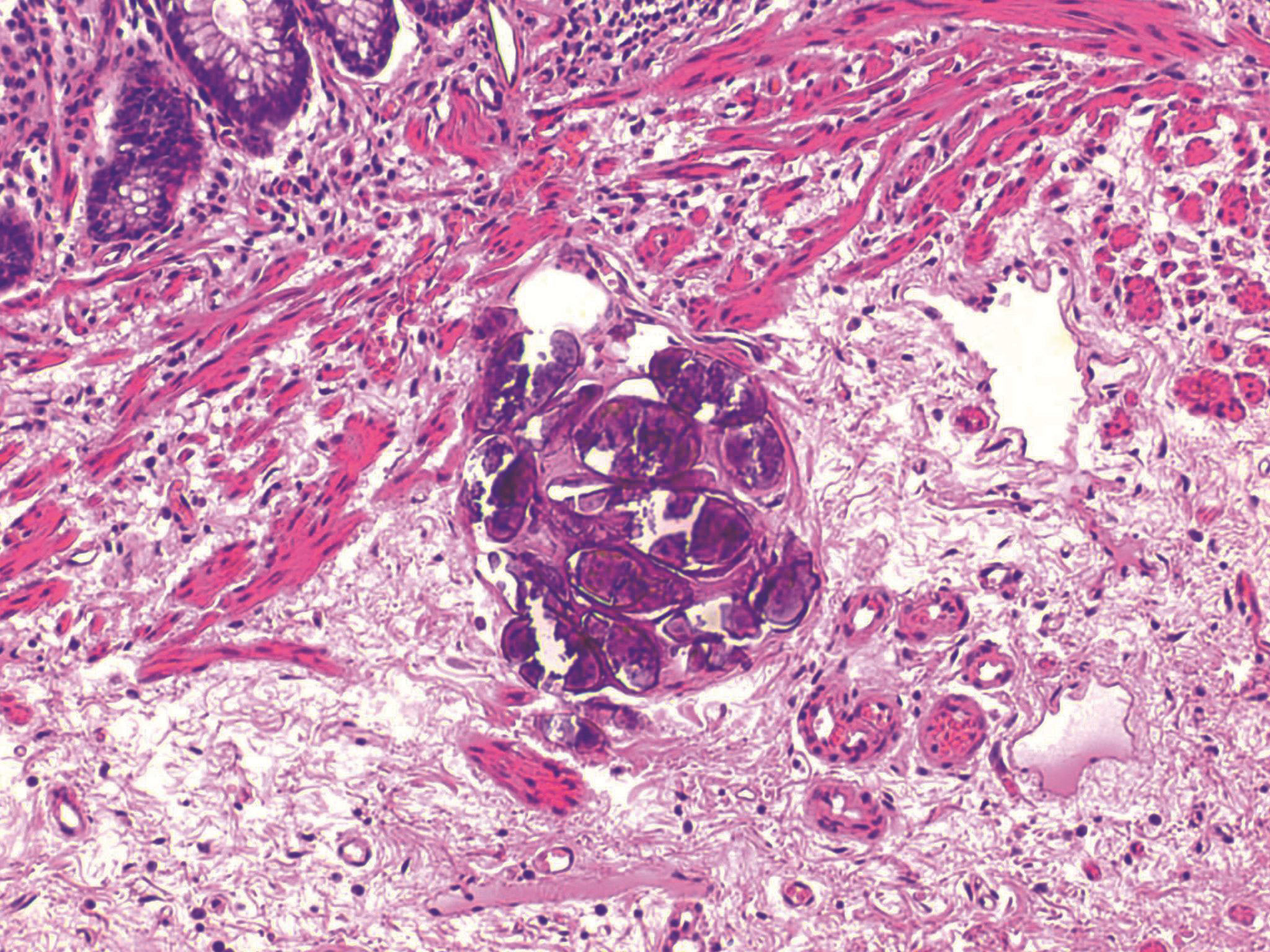

【组织学表现】

在虫卵周围主要有大量嗜酸性粒细胞和假结核结节形成,黏膜可有溃疡及炎性息肉形成。虫卵有时可见钙化(图1-57、图1-58)。

十三、炎性息肉

【大体表现】

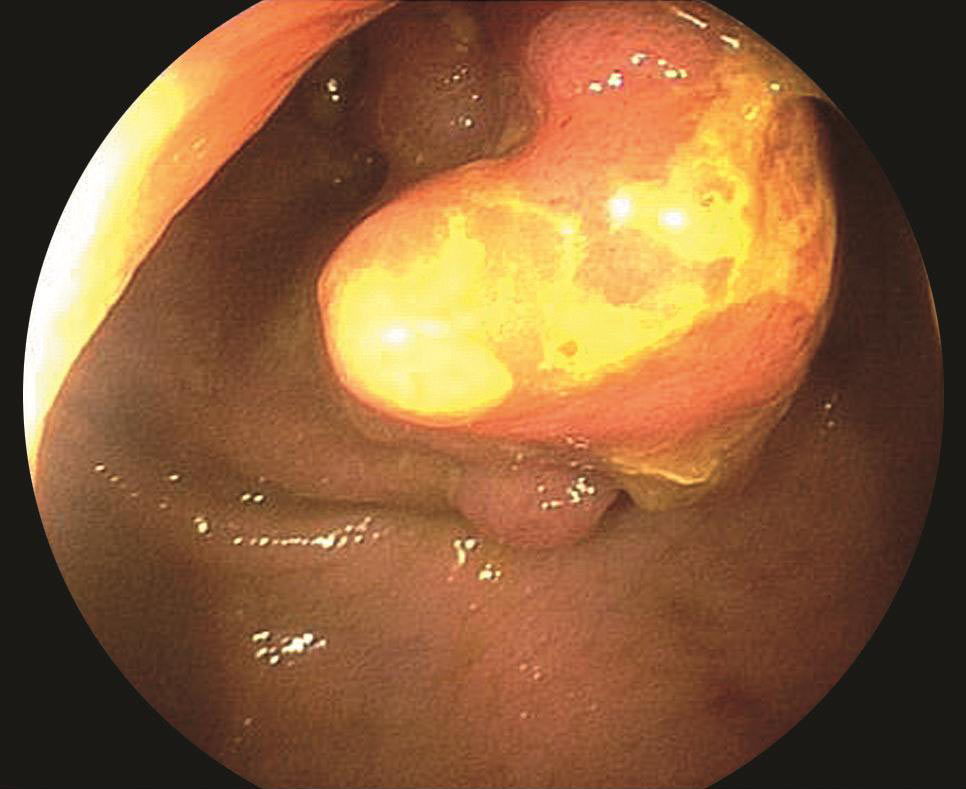

息肉大多有蒂也可无蒂,可以单发或多发(图1-59)。

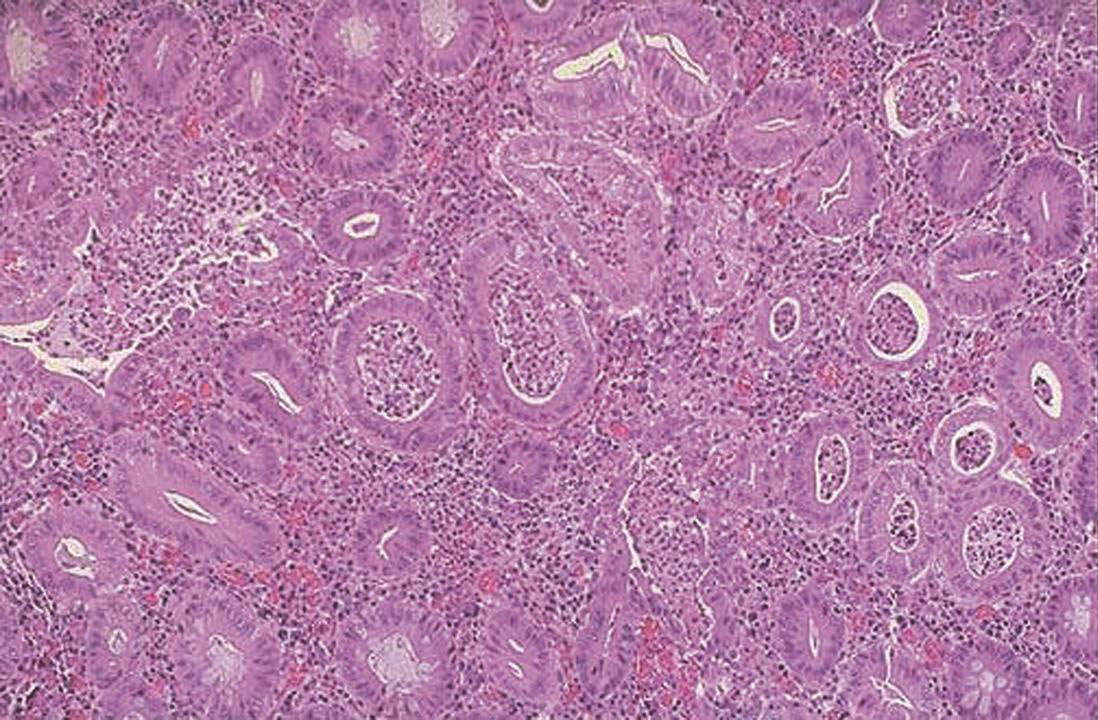

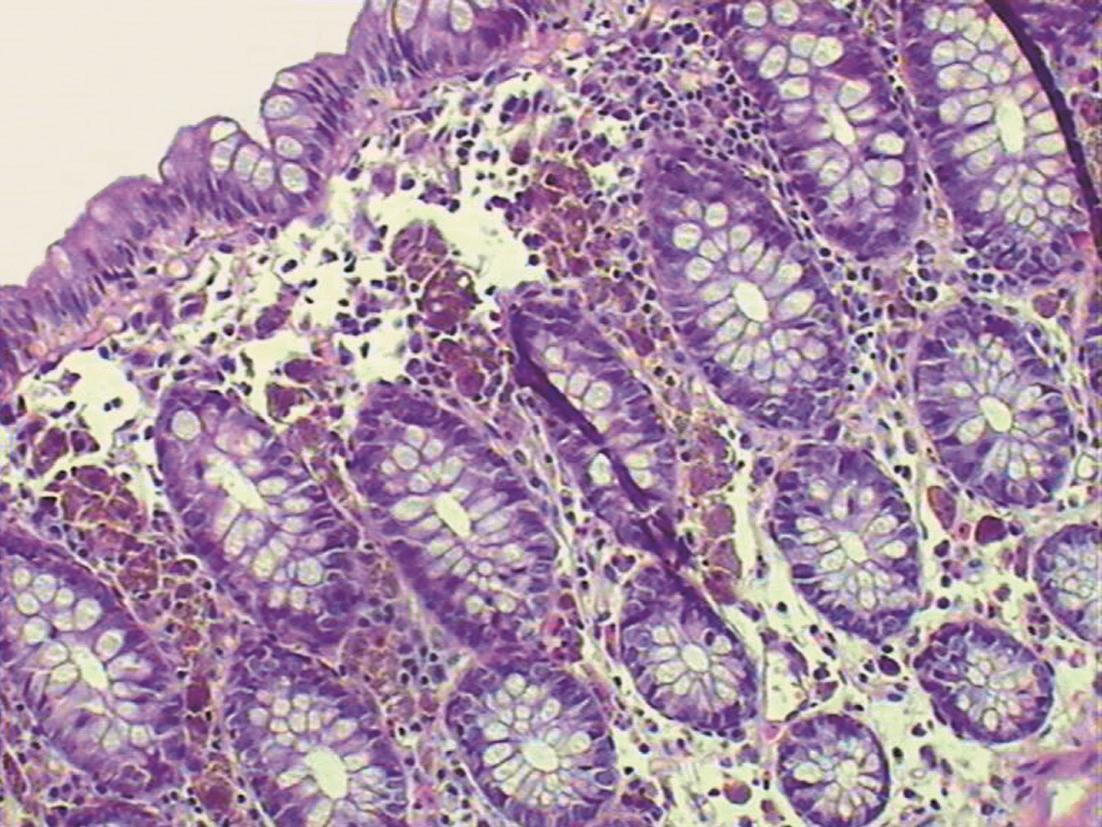

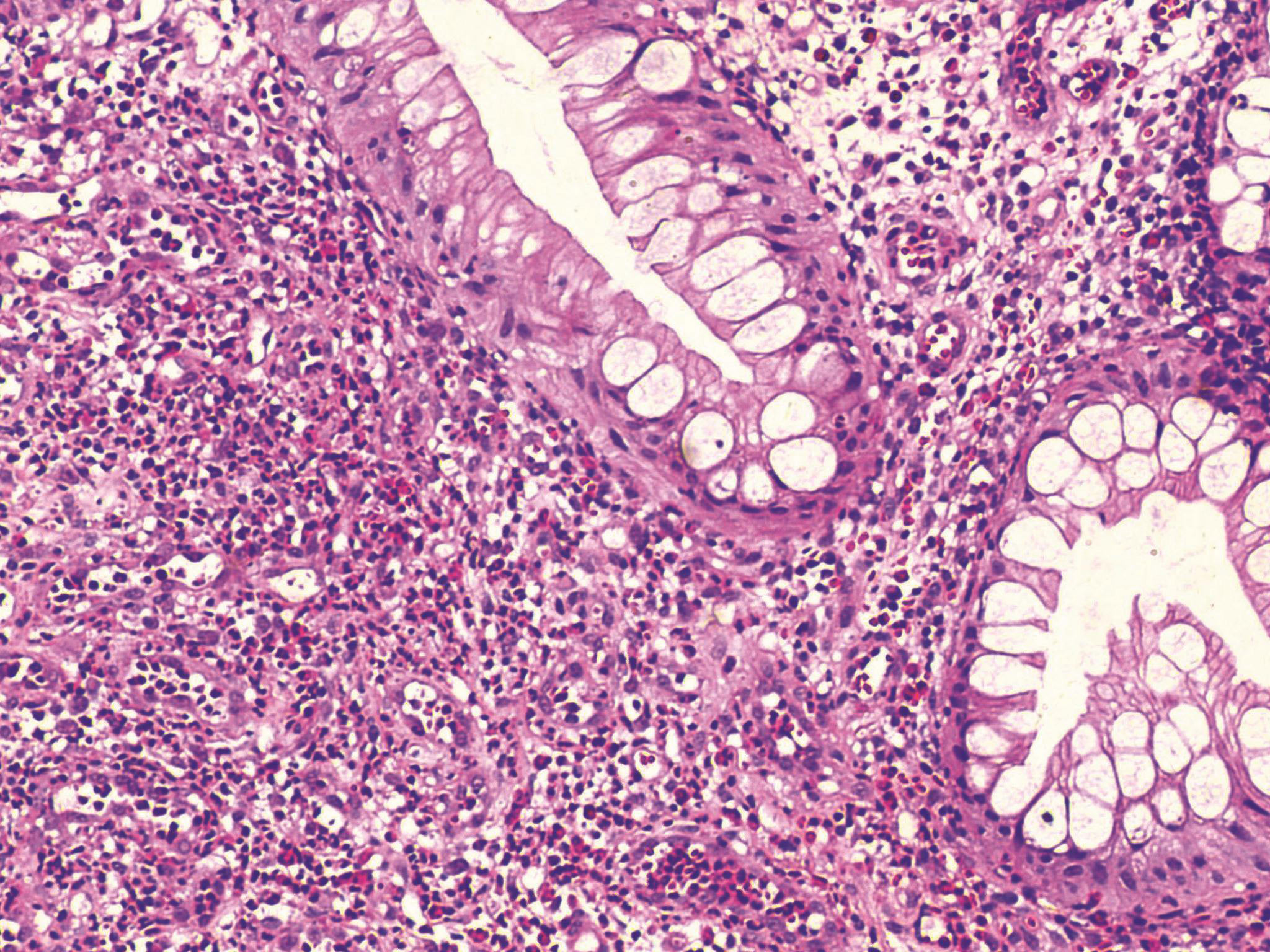

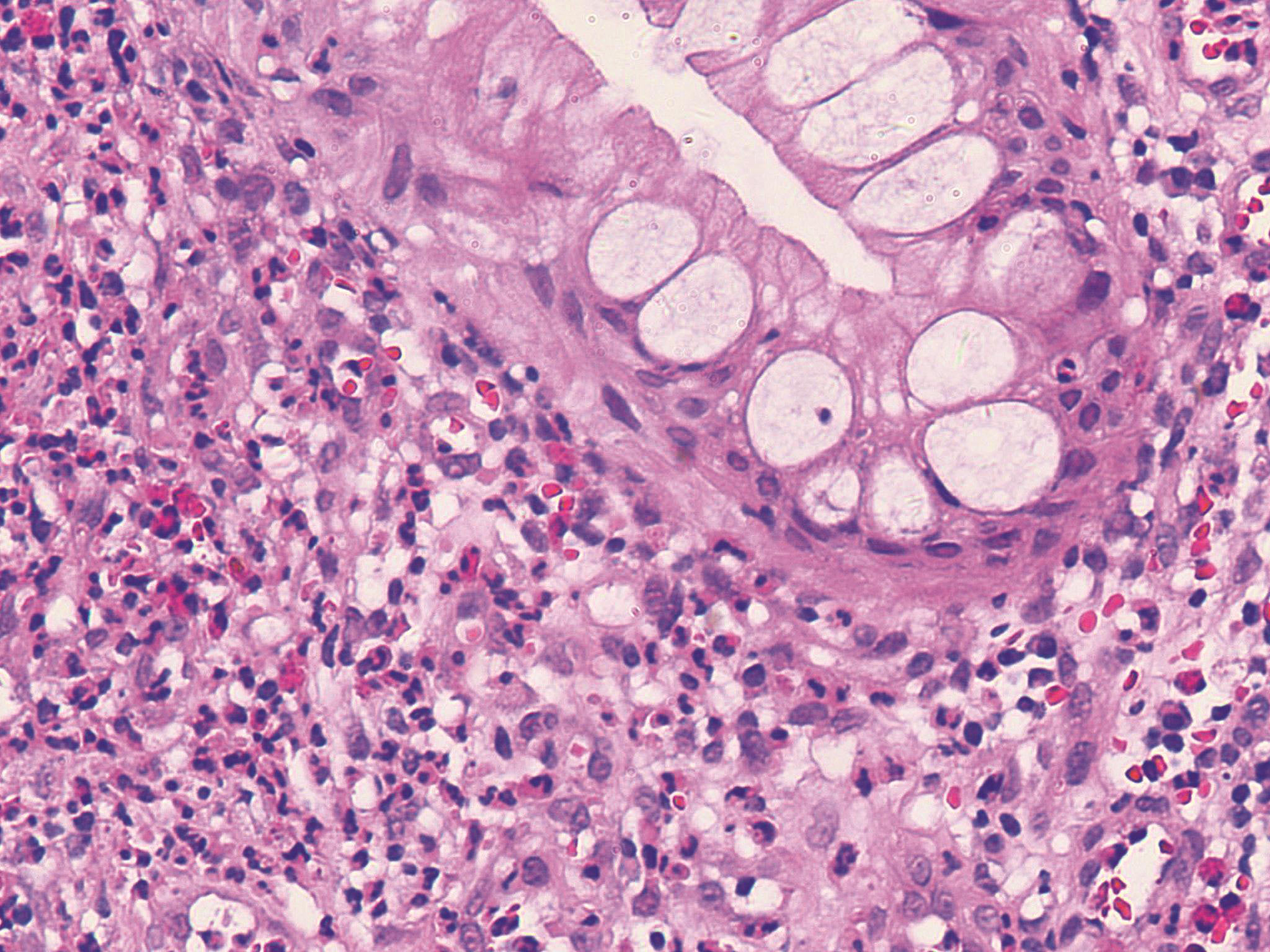

【组织学表现】

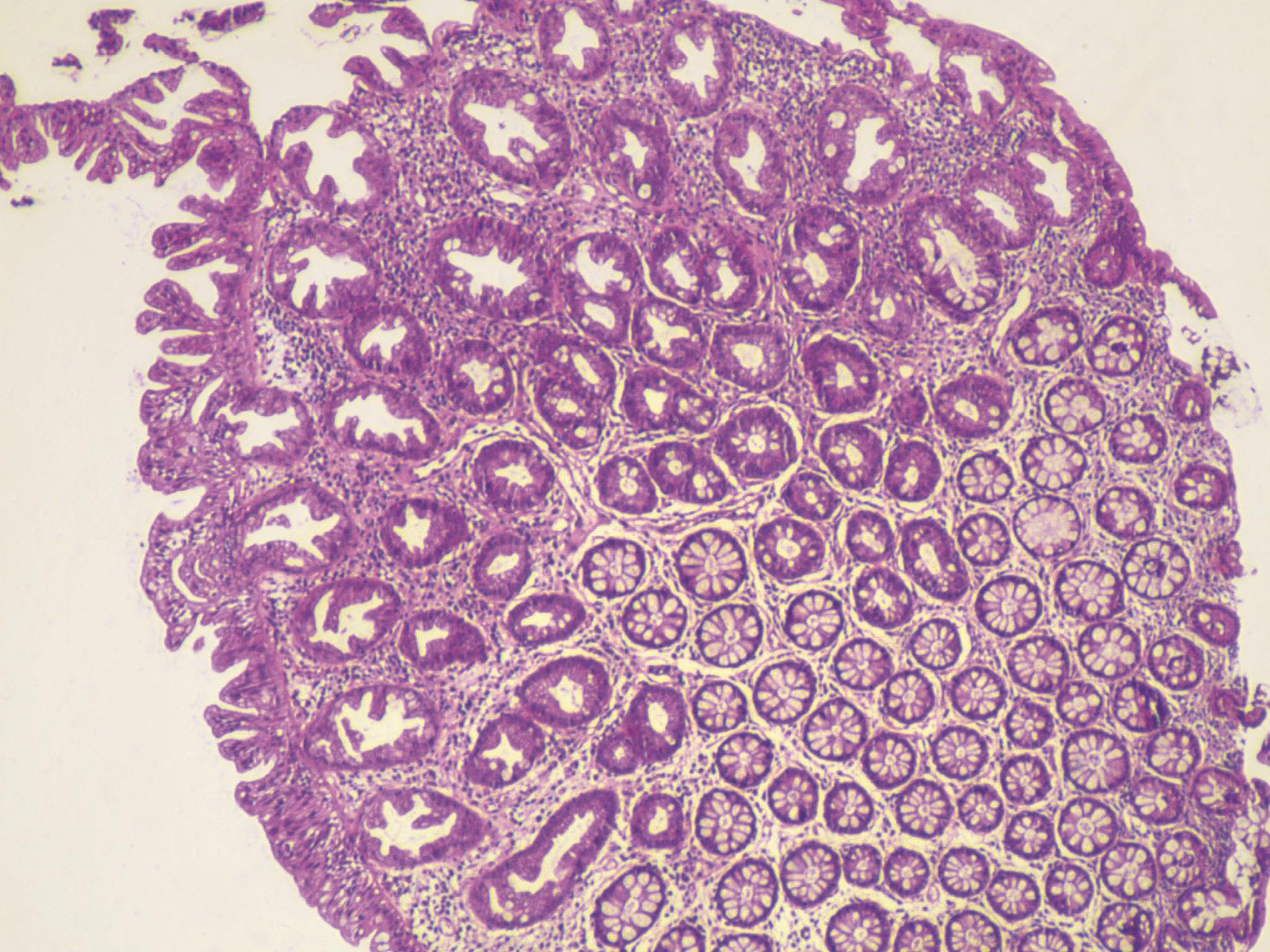

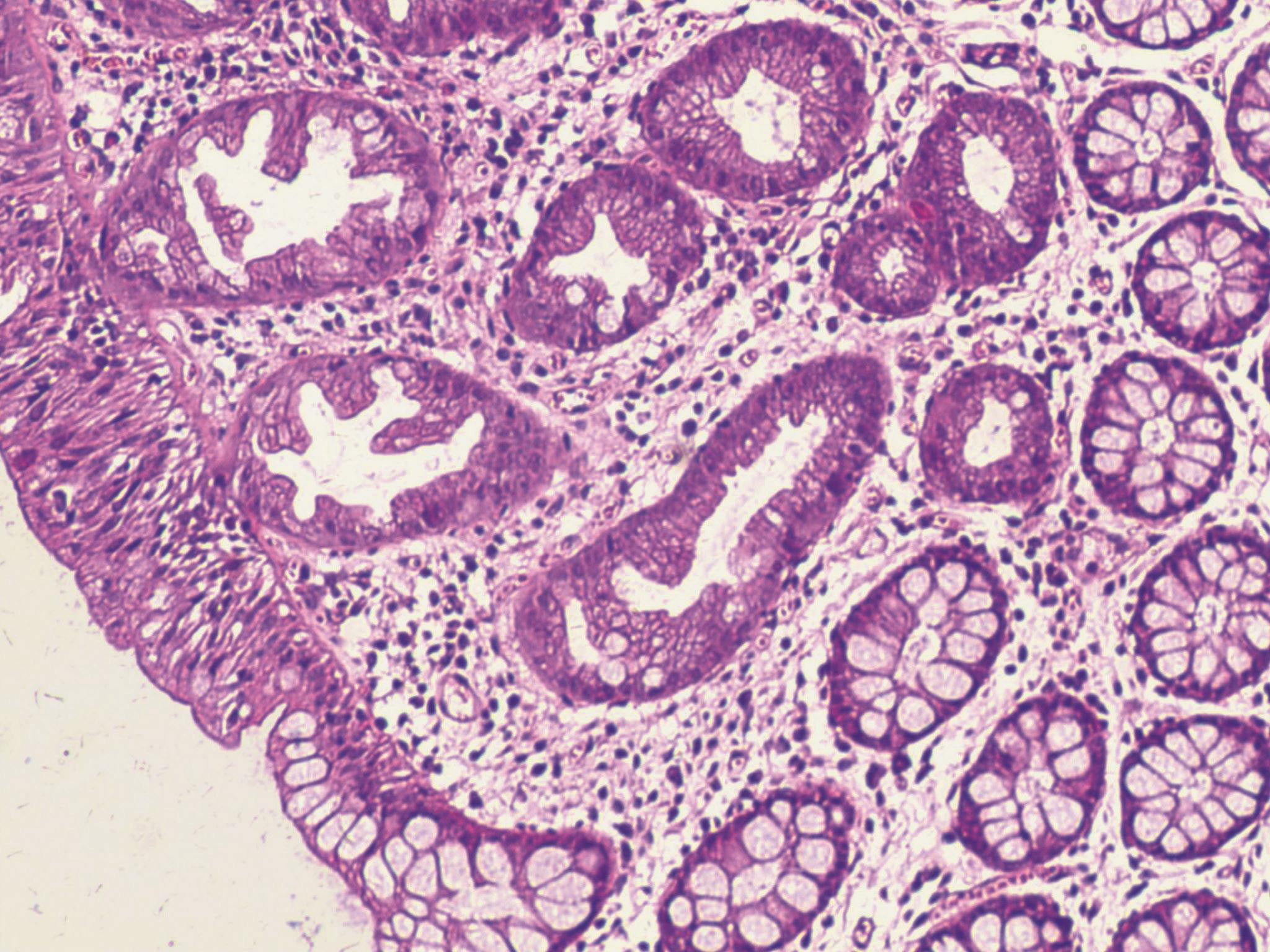

由反应性上皮、炎性肉芽组织及纤维组织按不同比例组成,形态常与幼年性息肉相似。炎症性息肉见于多种慢性炎症性病变。

由于笔者单位炎性息肉比较多,所以把各种形态,各种时期的炎性息肉做了总结,希望对读者有所帮助(图1-60~图1-70)。

图1-57 血吸虫病,HE染色,低倍,可见钙化的血吸虫卵

图1-58 血吸虫病,HE染色,中倍,可见钙化的血吸虫卵

图1-59 炎性息肉,内镜,扁平隆起,光滑,无蒂

图1-60 炎性息肉,HE染色,低倍,腺体间可见炎细胞

图1-61 炎性息肉,HE染色,低倍,腺体间炎细胞浸润

图1-62 炎性息肉,HE染色,中倍,腺体间血管充血

图1-63 炎性息肉,HE染色,中倍,腺体间可见肉芽组织形成

图1-64 炎性息肉,HE染色,高倍,腺体间大量炎细胞浸润

图1-65 炎性息肉,HE染色,高倍,腺体间大量嗜酸性

图1-66 炎性息肉,HE染色,高倍,腺体间可见多量嗜

图1-67 炎性息肉,HE染色,中倍,腺体间纤维肌组织

图1-68 炎性息肉,HE染色,中倍,腺体间纤维肌组织

图1-69 炎性息肉,HE染色,中倍,腺体间可见吞噬类

图1-70 炎性息肉,HE染色,中倍,腺体间可见类脂褐素沉着

十四、黏膜软斑

【大体表现】

病变黏膜呈黄色斑块状,周围黏膜充血水肿和炎细胞浸润。

【组织学表现】

软斑由大量巨噬细胞组成,偶尔有多核巨细胞。巨噬细胞有丰富的颗粒状胞浆(图1-71)。

图1-71 黏膜软斑,HE染色,高倍,腺体间可见大量颗

十五、增生性息肉与增生性息肉病

1.增生性息肉

【大体表现】

无蒂,体积小,直径很少超过5mm,有时也可以有蒂和(或)大至几厘米(图1-72、图1-73)。

|

|

|

|

图1-72 增生性息肉 |

||

A.内镜,可见息肉扁平,光滑;B.HE染色,中倍,可见腺体呈锯齿状

图1-73 增生性息肉,大体,可见息肉有

【组织学表现】

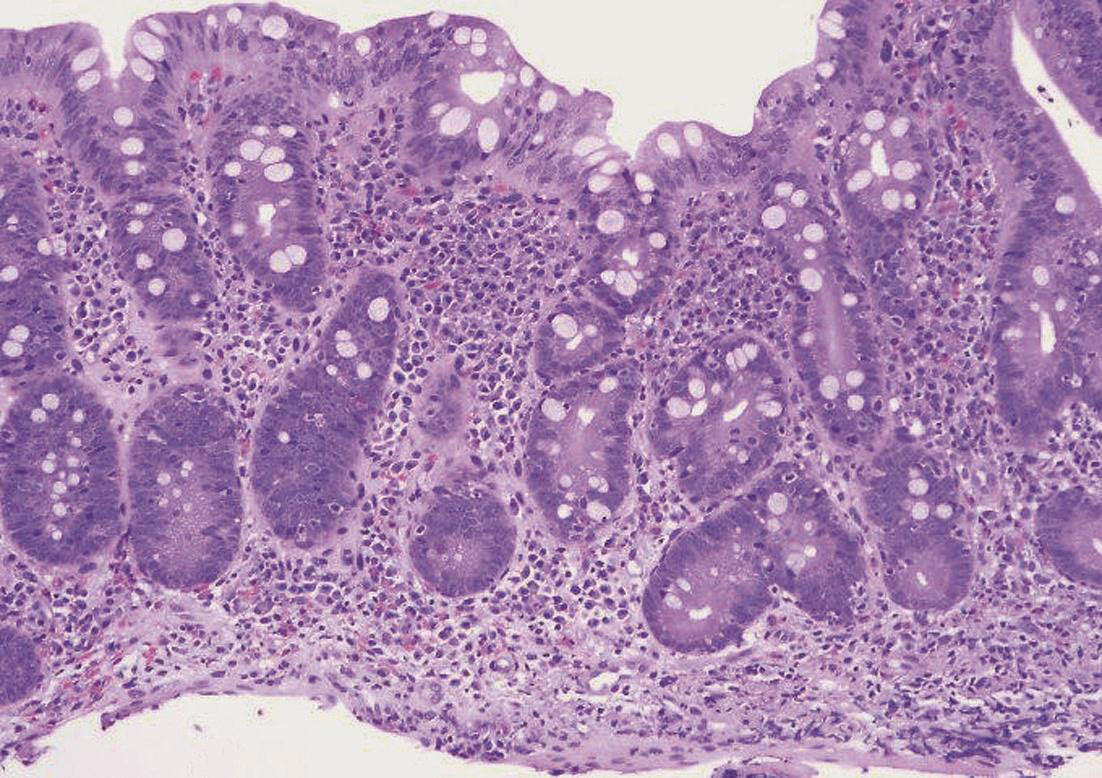

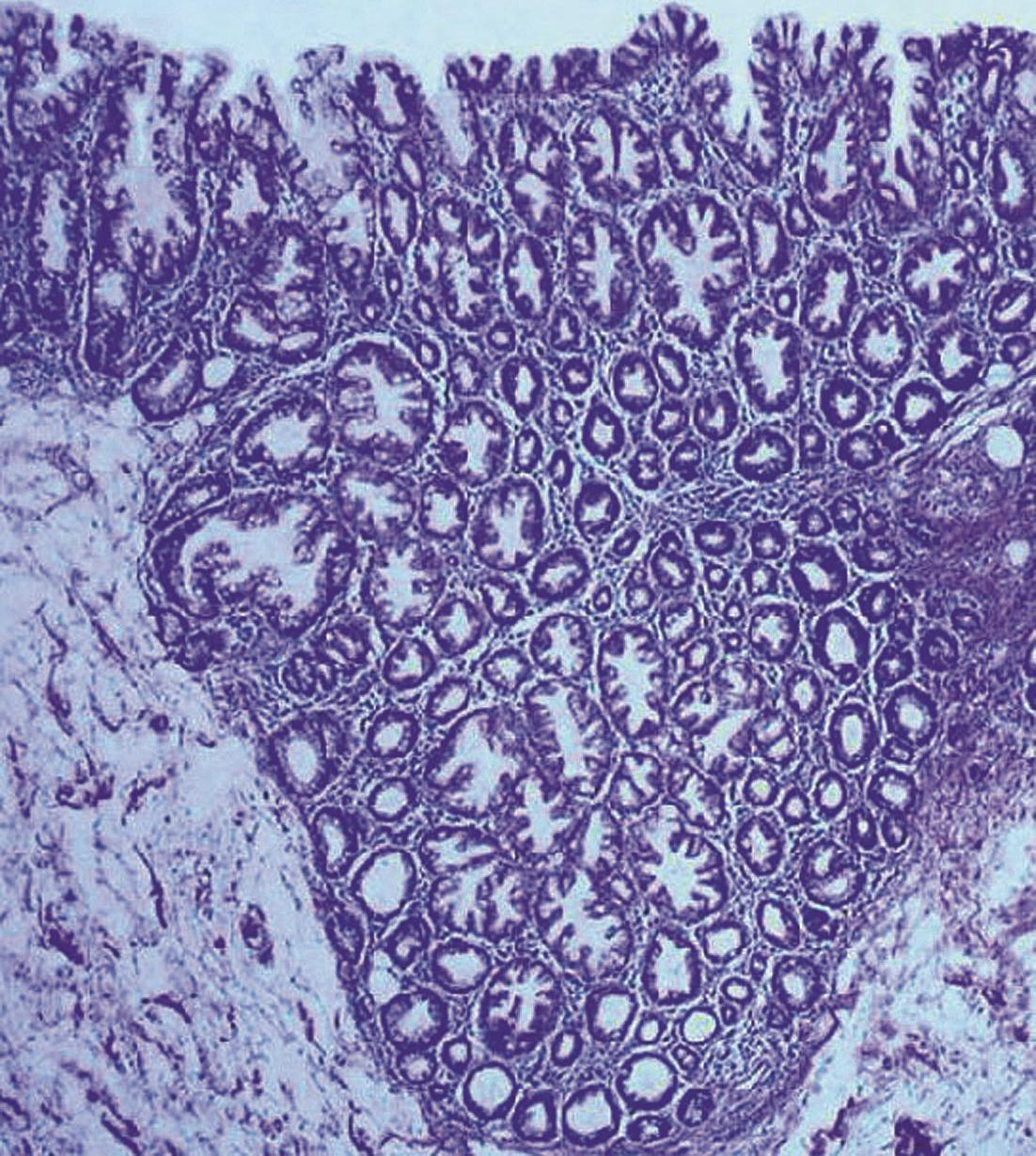

隐窝变长,呈锯齿状,基底部被覆增生性上皮,并有向内包的上皮丛,隐窝上部及腺腔表面存在增大的杯状细胞,使轮廓成为锯齿状外观(图1-74~图1-79)。

2.增生性息肉病

【定义】

至少有五个经组织学诊断的增生性息肉,位于乙状结肠近端,其中两个息肉直径大于1cm,或者任何数量的增生性息肉,位于乙状结肠近端,患者的直系亲属存在增生性息肉病或者任何大小的增生性息肉,数量大于30个,但分布于整个结肠(图1-80)。

【组织学表现】

与增生性息肉同。

|

|

|

|

图1-74 增生性息肉 |

||

A.HE染色,低倍,有蒂,腺体呈锯齿样;B.HE染色,高倍,腺体呈锯齿样

图1-75 增生性息肉,HE染色,低倍,表面腺体呈锯齿样

图1-76 增生性息肉,HE染色,中倍,表面腺体呈锯齿样

图1-77 增生性息肉,HE染色,高倍,腺体呈锯齿样

图1-78 内翻性增生性息肉,HE染色

图1-79 增生性息肉,HE染色,低倍,腺体呈锯齿样

图1-80 增生性息肉病,大体,可见肠壁多个扁平隆起

十六、幼年性息肉及幼年性息肉病

1.幼年性息肉

【大体表现】

典型的散发性幼年性息肉,球形,小叶状并且有蒂,考虑为错构瘤性,常发生于儿童。息肉的表面常被腐蚀且质脆,切面存在典型的包含黏液的囊(图1-81~图1-83)。

【组织学表现】

大量的间质由常呈水肿样的炎性肉芽组织组成,它围绕着囊性扩张且包含黏液的腺体。腺体被覆立方上皮或柱状上皮,并伴有反应性改变(图1-84)。

图1-81 幼年性息肉,大体,表面高度充血,溃疡

图1-82 幼年性息肉,大体,间质水肿,腺体囊性扩张

图1-83 幼年性息肉,内镜,有蒂息肉,表面轻度充血

图1-84 幼年性息肉,HE染色,高倍,可见腺体细胞被

2.幼年性息肉病

【定义】

一种家族性癌综合征,具有常染色体显性遗传特征,特点是胃肠道内多发性幼年性息肉病变主要位于结肠,直肠、胃和小肠也可发生。除了结肠、直肠癌外,发展为胃、十二指肠、胆道和胰腺肿瘤的危险性也增加。

【诊断标准】

(1)结直肠内大于5个幼年性息肉(图1-85、图1-86);

图1-85 幼年性息肉病,大体,多个息肉,表面充血

|

|

|

|

图1-86 幼年性息肉病,奇异的结构与散发性幼年性息肉的圆形一致性结构不同 |

||

(2)整个胃肠道均存在幼年性息肉;

(3)幼年性息肉的数量不限,但具有幼年性息肉病家族史。

十七、淋巴性息肉

【定义】

出现在直肠部位的良性病变,也被称做淋巴组织增生、假淋巴瘤和直肠扁桃体。

【大体表现】

他们表现为质软,表浅的息肉。

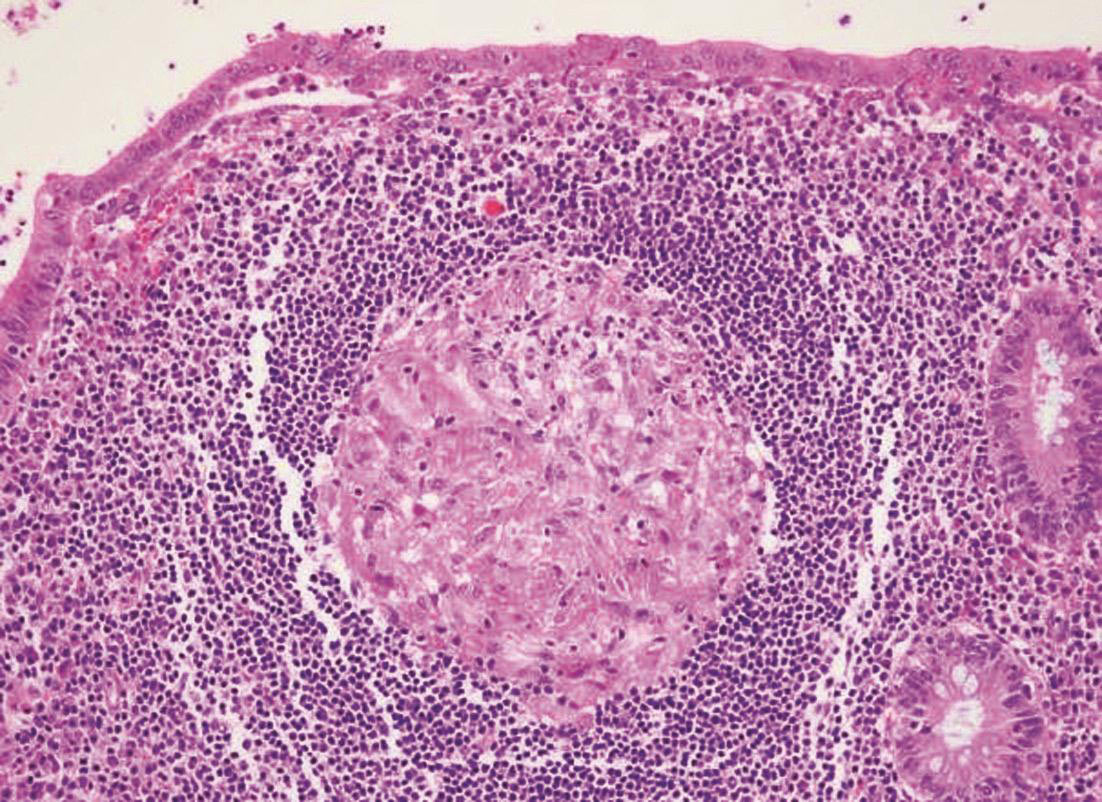

【组织学表现】

由黏膜相关淋巴组织的聚集所形成,在黏膜内或黏膜下可见明显的生发中心(图1-87、图1-88)。

图1-87 淋巴性息肉,HE染色,中倍,黏膜下可见淋巴滤泡

图1-88 淋巴性息肉,HE染色,高倍,黏膜下可见淋巴

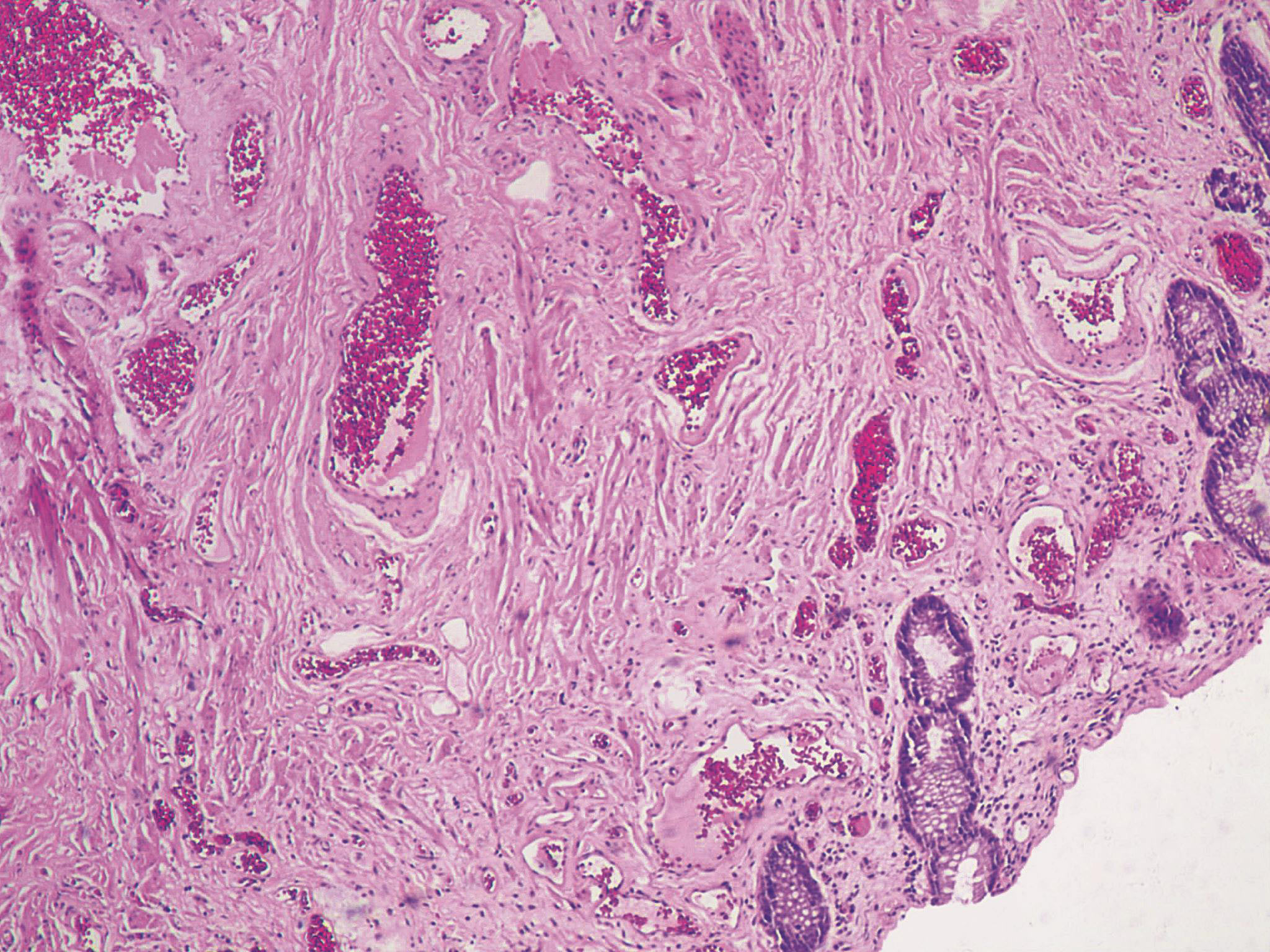

十八、结肠脂肪瘤

【大体表现】

罕见,均发生在黏膜下,因此可能引起肠套叠,也可以多发性息肉形式出现在结肠、回盲瓣或结肠其他部位的脂肪瘤病在放射影像学检查时可能被误诊为肿瘤(图1-89)。

图1-89 结肠脂肪瘤,大体,间质可见黄色脂肪组织

【组织学表现】

镜下黏膜下可见大量脂肪细胞(图1-90、图1-91)。

图1-90 结肠脂肪瘤,HE染色,中倍,腺体间可见大量

图1-91 结肠脂肪瘤,HE染色,中倍,腺体间可见大量