救命的AI

——直击痛点,与时间赛跑

新冠病毒给医疗体系带来了巨大的冲击。如果应对不当,病毒传播范围会持续扩大。快速识别新冠病毒感染者,成为防止疫情扩散的关键。在新冠病毒早期的检测中,主要通过PCR(聚合酶链式反应)试剂盒进行核酸检测,但受限于试剂供应、检测环境等因素,单一方式无法满足对大规模疑似病例、潜在接触人群的筛查需求。

2020年2月19日,国家卫健委发布《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第六版)》,确定CT影像结果是“临床诊断病例”的判定依据。在同一天,腾讯发布AI辅助诊断新冠肺炎工具,最快可在患者完成CT检查后2秒内完成判定,1分钟内为临床医生提供诊断参考。

国外相关技术研究团队则开发出利用咳嗽声识别无症状感染者的算法。基于数据分析和人工智能的技术方法相继被应用于风险人群评估、辅助诊断、药物研发等新冠疫情防控的多个关键环节,近年来快速发展的人工智能技术在全球抗疫行动中的作用凸显。

腾讯AI团队助力新冠肺炎识别和早期分诊

疫情发生后,“腾讯觅影”第一时间启动“基于CT影像的新冠肺炎AI辅助诊断”项目,在AI辅助诊断肺炎分型的基础上,利用腾讯天衍实验室的深度学习技术及自监督学习方法,在低训练数据依赖下快速开发出新冠肺炎影像识别模型。

搭载“腾讯觅影”AI医学影像和腾讯云技术的人工智能CT设备,在湖北多家医院部署,可在患者CT检查后数秒内完成AI判定,并在1分钟内为医生提供辅助诊断参考。按照一次胸部CT产生300张影像计算,医生肉眼阅片将耗费5~15分钟,而AI与人工协作的方式,将大幅提升检查效率,减少医生工作量,让患者得到更及时的治疗。

在武汉疫情得到有效缓解、疫情防控进入常态化的情况下,武汉中南医院影像科与腾讯医疗觅影团队持续合作,共同开发新一代新冠肺炎人工智能辅助治疗系统。该系统可在30秒内提示是否有新冠疫情风险,并按照病人危重程度排序,自动分割病灶,有效缓解放射科医生的诊断压力,实现患者诊断分流,缩短患者留院时间,减少交叉感染风险。

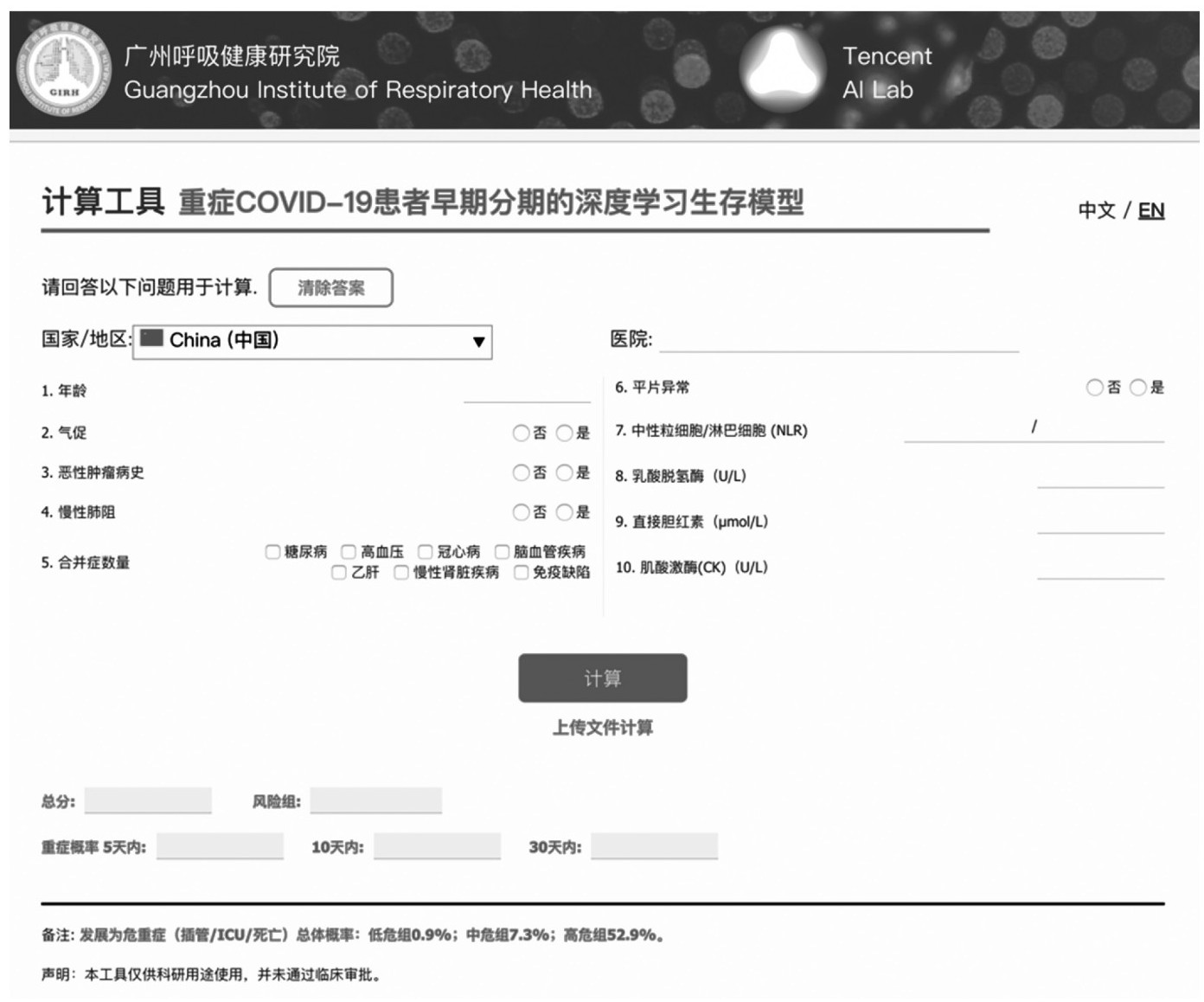

此外,预测新冠肺炎患者的病情发展成为早期分诊的关键。为此钟南山院士团队与腾讯AI Lab合作开展了一项研究,其研究成果为:基于人工智能深度学习所建立的生存模型,对COVID-19患者入院时的10项临床特征进行分析,可分别预测5天、10天和30天内病情危重的概率,帮助医护人员对病人精准分诊(见图1-3)。这项研究已在2020年7月15日发布于国际顶级期刊《自然》( Nature )子刊 Nature Communications 。

为了让一线医生可以尽快在临床研究中使用到相关成果,研究团队快速开发部署了网站服务与微信小程序,使用者只要通过平台提交对应特征的测量数值就可以立马获得分析结果。为了助力全球共同战疫,研究团队公开了相关论文,并将模型在GitHub开源。

图1-3 腾讯AI Lab与广州呼吸健康研究院联合发布的新冠肺炎重症概率计算工具

声音识别无症状感染者

新冠病毒的无症状感染者没有明显的身体症状,很可能在不知不觉间成为病毒的传播者。因此,及时筛查出无症状感染者,是疫情防控的重要一环。麻省理工学院(MIT)研究人员开发出一种利用咳嗽声识别无症状感染者的算法。目前,这个模型识别感染者的敏感性和特异性都较高——可以准确地识别出98.5%的病毒感染者,排除94.2%的健康人。在无症状人群中鉴别出100%的病毒感染者,正确排除掉83.2%的健康人。

根据研究团队披露的进展,这项研究已进入临床试验阶段。同时研究团队计划将AI模型整合到智能设备的应用程序中,方便个人随时自测。此种筛查方法相比于传统的核酸检测具有非侵略性、实时性、零成本、便捷易行、支持长期监测等众多优点。

对于一项基于深度学习的研究来说,建模策略和训练数据是两大关键。此次识别新冠病毒感染者的算法受到团队以前针对阿尔茨海默病的研究的启发,两项研究都应用了团队开发的开放语音脑模型(Open Voice Brain Model),其基本思路是通过4个生物标记识别、分析病情。这4个标记分别是肌肉退化、声带强度、负面情绪表现及肺部和呼吸道表现。

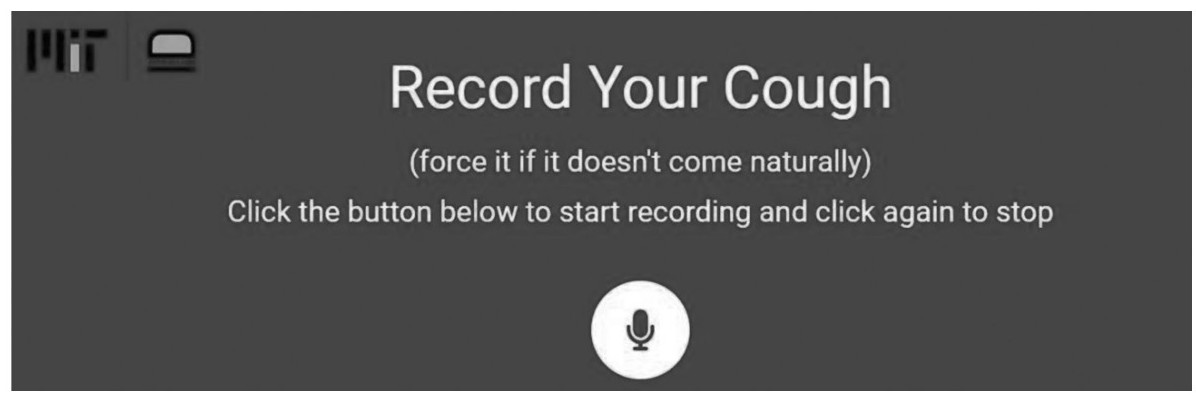

有了模型之后,研究团队还需要收集大量数据来“投喂”算法。他们开设了一个专门收集咳嗽声的网站(opensigma.mit.edu)。志愿者被要求录制自己的咳嗽声并填写相关调查问卷,提供自己的就医情况、症状和诊断结果等信息(见图1-4)。

图1-4 研究团队用于收集咳嗽声的网站界面

AI医疗的潜力和挑战

面对肆虐的病毒,效率就是生命,疫情的考验让我们看到了AI技术的更多可能。事实上,除了效率,AI技术在化解优质医疗资源分布不均衡、提升基层医院诊疗能力、应对老龄化与慢性病管理压力方面同样有广阔的应用空间。

通常而言,在整个医疗体系中,基层医疗机构作为“第一道防线”,承担着为群众提供基本医疗服务的重任。但长期以来,由于一些基层医疗机构诊疗能力不足,不仅难以满足当地群众的就医需求,日积月累的不信任更是带来了连锁的负面效应。

一些患者担忧基层医疗机构医生临床经验不足、医疗设备和技术落后,在初期检查或诊断阶段就会直接选择技术更为先进的三甲医院,甚至跨城就医。这导致“基层医疗机构门庭冷落、上级医疗机构人满为患”的不均衡状态。

通过引入AI辅助诊断,顶尖医学专家的知识和诊治经验下沉到基层,为基层医生提供实效、实时的决策支持。这能够提高基层医生的服务水平和基层医疗机构的服务能力,进而提升广大患者的信赖感。

目前在一些先行探索试点的区域,患者只需在本地医院检查,其影像数据可实时回传至区域影像诊断中心。诊断中心医生利用影像云平台,在智能AI的辅助之下,根据诊断情况对患者进行合理分流。对一些疑难患者,还可以从全国范围内引入专家会诊。患者检查不必再跑远路,在家门口就能得到专家的会诊结果。

AI在医疗领域的应用前景广阔,但同时也面临不少挑战,包括缺少训练数据、算法跨中心泛化能力差、新技术应用面临传统规制方式的制约等问题。当然,人工智能在医疗领域的应用是一个长期而复杂的系统工程,在这一过程中需要多种驱动力共同作用,既需要一线技术的科研攻关,也需要人工智能介入医疗的相关配套政策,包括对终端医疗机构采用前沿AI技术提供资金扶持等多元化措施,以促进新技术在实际医疗场景下的应用和探索。