2-1 情绪融合,寻求认同感

身为群体的一部分,我们都希望融入关系或团体,为了融入,因此愿意交出部分自我,配合他人或团体,以期换得他人或团体的认同,为此,每个人都有“放弃自我”的一部分,这就是情绪融合。

但交换多少、放弃多少,跟每个人的成长历程有关。然而交出过多自我,以致失去自我的感受,长期下来就会产生焦虑情绪。

在职场中,没有人可以跳脱情绪融合的历程与经验,只是程度多寡的差别。以下我们来看看淑芬的例子。

渴望被看见的淑芬

淑芬为人热心,大家开口要求任何事,只要做得到,她都会全力以赴。但她的拼劲却没有体现在业绩上,业绩表现并不理想。虽然淑芬与同事们相处融洽,关系良好,但只要遇到直属主管,她的善意与阳光就会立刻消失,老是跟主管起冲突,每次开会时,总会因沟通不良而不欢而散。

当淑芬来找我咨询时,我发现她跟主管冲突的背后,是希望获得主管更多的肯定与青睐。希望被主管肯定与青睐,却又频频跟主管对立,这是怎么一回事?让我们先来了解淑芬和家人的关系,以及她在家中的角色。

淑芬在家中排行老大,父母希望她是位听话的长女与尽责的大姐,因而赋予其较多的照顾任务,她也很努力地满足父母的期待——分担家务并照顾弟弟妹妹。淑芬的弟弟学习很好,备受家人重视,因此弟弟只要专心读书就好,不用分担家务。而淑芬任劳任怨地负担起家中大多数的家务,但这些家务无法如考试般有具体成绩单,不仅不容易被肯定,还常被挑毛病,不论淑芬再怎么努力,都无法像弟弟那样轻松获得关爱。“我希望你们看见我,重视我。”这是淑芬的渴望。

于是这份在家里得不到的渴望便延伸到各种人际关系上,包括职场。

了解了淑芬与家人的关系之后,就不难理解为何淑芬在工作上愿意付出很多。她对待同事就像对待弟弟妹妹,在职场上自然扮演起照顾者角色,承担起照顾的任务。

但照顾同事终究不是她的目标,希望被上司看见与肯定才是淑芬努力的方向;一如在家里,照顾弟弟妹妹们,是为了得到父母的肯定。

面对自己的业绩无法提升的情况,淑芬认为是主管偏心,就像父母偏心弟弟一样,但因为不敢直接与父母冲撞,于是把内心的不满与愤怒转嫁到主管身上:

“我牺牲自己做业绩的时间,尽心尽力帮大家处理公务,结果是同事获得出国奖励,虽然我个人的业绩未达标,但这些行为难道不值得奖励?主管就不能帮我一点,让我也能和大家一起出国吗?”

在单位,个人的业绩是考核或奖励的评量标准,即使淑芬有抱怨与委屈,也无可奈何,必须遵守公司的规章。任凭淑芬对其他事情投入再多,个人绩效没有成长,即便有主管协助也是枉然。淑芬一直拿自己对同事的付出当业绩表现不理想的挡箭牌,以此抱怨主管的未关爱,只是这样的情况究竟能持续多久?而淑芬把矛头对准主管,双方僵持久了,关系只能愈来愈紧张。

自我价值建立在他人肯定上

淑芬表现出典型的情绪融合状态,渴望跟大家紧密互动,也期待与主管关系密切,在职场里把焦点都放在融合人际关系上,却从不曾真实面对自己的工作表现。对于情绪融合的人来说,自己的价值建立在满足别人的期待上,至于追求真实自我不在考虑范围内。

淑芬不只为同事奔波,她的讨爱对象也延伸到与客户的关系上。有客户要淑芬帮忙接送小孩,淑芬就只是默默帮忙,不懂得顺势请客户介绍其他客户或反馈自己的业绩,因为她觉得要求反馈太现实。如果淑芬对自己的能力有自信,相信自己能为客户带来更好的服务质量,即使大胆主动地为客户规划更多,也能增进彼此的关系,而不是只帮客户处理这些非专业的额外琐事。

就像恶性循环一样,淑芬因缺乏自我肯定,导致无法用专业取信客户,最后以不符合角色的劳务讨好客户。当然并非不能为客户伸出援手,只是不应本末倒置。淑芬的致命伤,就是在关系中过度付出自我,以致颠倒了职场上的轻重缓急与先后顺序。

淑芬因自我价值感低,需要接受别人的肯定,因此在人际关系上习惯先讨好,把自我交出去给别人,期待别人也交出一点自我,彼此融合在一起。对方如果没有如预期的回应与反馈,淑芬就会很失望。这样错置的期待与结果,当然无法呈现在绩效表现上。不仅公司或主管看不到她的表现,她也感到委屈,认为自己白做工,如同在家里一样,很难得到父母的认可。

关系过度紧密的问题

淑芬是典型希望与别人情绪高度融合的例子,即使与主管不愉快,背后仍是为了想要更融合,才会产生冲突,但也因此导致失望。情绪融合是无法区分你的或我的想法与做法的,他们还会要求我配合你、你配合我,完成融合这件事。

当人与人之间有过多的融合时,自我就会减弱,当情感过度交融,就会因关系太紧密而不允许独特性出现。一旦有不同的想法、做法产生时就会不开心。这就是关系过度紧密造成的。情绪融合过度的人会习惯在一段关系里交出很多自我,这是为了得到未解决的情绪依附(unresolved emotional attachment),也就是早年经历中,在关系里未被满足的渴望,例如:肯定、归属感、安全感、爱等。因此,我交出自我,也希望对方交出一部分自我。在心理学上有个名词叫作“借贷自我”,我跟你借,你跟我借,以此交换来建立关系与感情,这会让彼此处在一种过度紧密且压力很深的状态里。

回到淑芬身上,她对父母的情感渴望未完成,所以转嫁到人生中各种人际关系里,希望透过这些关系索回那些父母未给足的爱。

如果你就是淑芬,或者你身旁有淑芬这样的人,你会怎么面对?

“你们想的要跟我一样”

接下来要分享的故事,同样是情绪过度融合的个案。

看过不少夫妻档在同一个办公室,我有时候不免会想:夫妻在同一家公司工作,究竟是好还是坏?

淑雯和明峰这对夫妻在同一公司工作,但因淑雯到任较早,目前已是该单位的高层领导,晚几年才到任的明峰,虽还在基层工作,但也已是资深员工。每次淑雯要参加或召开组织会议时,明峰都会跟着太太一起出席会议。若是单纯列席、观摩聆听倒也无妨,偏偏他不管开会内容与自己的职责范围是否相关,会因太太的角色,顺势把自己也端上高层领导的角色对同人们说话。也就是说,他不只是出席会议,俨然还握有领导权。严格来说,他的行为已经僭越了自己的权责范围。

但是在旁的淑雯却没吭声,任由自己的丈夫高谈阔论,即使他下达命令扮演指导者,淑雯也从不制止。长时间下来,明峰的高调行为已经惹恼了众人,有些基层员工也被明峰的主观喜好搞得鸡飞狗跳,政策常常一夕数变,完全随着他的情绪走向而决定。

我知道这种情况是因为这个单位的基层员工小庄跑来跟我求助。事情是这样的。

有一次,公司交付一个项目给明峰,并由他主导,但他评估之后,认为会占去自己太多时间且很难看到成效,于是回绝了。上级主管只好找另一名同事来执行这个项目。这名同事就是来向我求助的小庄。

后来有人跑去问明峰:“这案子不错啊,不是你要做吗?怎么变成小庄在执行?”

明峰耳根子软,越想越不对,越想越后悔,索性跑去找小庄,并跟小庄商量:“我们一起做这案子吧!”

明峰没想到,小庄未考虑淑雯是他主管,根本不领情,断然拒绝他的要求。明峰情绪瞬间崩溃,像小孩得不到玩具那样泪崩,同事们当场吓住了。

“他怎么会这样?”

“那位仗着太太权势,趾高气扬的明峰去哪儿了?”

同事们都窃窃私语。大家不解平常气焰高涨的明峰为何会因这件小事变成一个幼稚的小孩,如此判若两人?

自我界线的界定

同样的,我们先来看明峰和家人的关系,以及在家中的角色。

明峰是家中的独生子,所以父母都很宠他,要什么就有什么,没有得不到的东西,他在成长过程中从没被拒绝过。全家人都以他为核心,加上他的求学历程与成绩表现也都不错,地位就像天之骄子,是家人的希望。因此鲜少受挫的他自然会事事以自己的观点为主,很难从别人的角度看事情。明峰的逻辑与信念是“你们想的要跟我一样”,始终没有机会看见这是他自己一厢情愿的看法。

明峰的一厢情愿也是情绪融合的表现。亦即,不会有分歧,彼此都要一样。你的就是我的,我的也是你的,甚至我的还是我的。“我们是同一国。”比较像是电影或者小说情节,在真实社会里,人与人的关系怎会是拍胸脯就保证彼此齐心一志呢?更何况,拍胸脯的人还是明峰自己,而非别人!

情绪融合的人,自我的界线往往是模糊的,有的像淑芬那样过度交出自我,也有的像明峰那样要求别人交出自我,认为大家要一样才是团队,才有凝聚力。

公司与组织里是需要追求团队凝聚力,但那不是由握有权力者以“一言之堂”勉强或要求他人屈服,或是去渗透个人的自我界线,要求大家要一样。近年广为人所熟知的情绪勒索,以鲍恩理论来说,就是情绪过度融合,以情绪压力为手段,要求、勉强他人配合、侵犯他人的自我界线。

另外,还有一种“有借有还”的情绪融合概念。我很努力为你好,也要等着你以同等价值还给我;如此,我才能感受我们之间是平等的。若你还给我的不如我的预期或你根本没有还我,那我们的关系就是零,不值得继续下去。

这是“以爱之名”作为渗透,侵犯他人自我界线的体现,其实是在满足自我的需要,认为自己的想法、做法才是最好的,最好大家都照我的方式去想、去做,如果你们没有这样做,就辜负了我的用心。

情绪融合,从关系建立开始,随着互动增加,由生疏到亲密,促进关系的联结。人是群体性动物,情绪融合能让人具有安全感、归属感,但当过度的情绪融合让人失去自我感时,伴随而来的沟通与调整,或因沟通不良而冲突,都将会形成关系里另一项考验与挑战。

若你周遭有类似的人,或是你也有上述淑芬、明峰的经历与感受,可运用以下每小节所附的“自我觉察练习单”来试着找出情绪的来源。

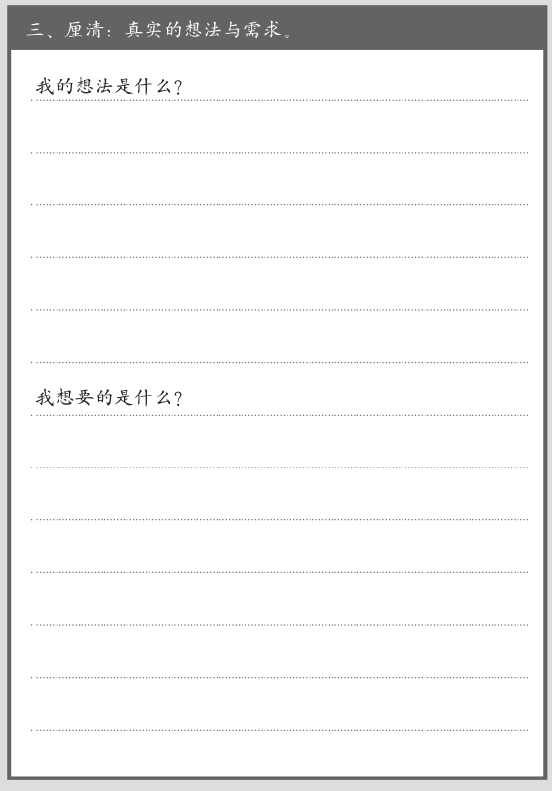

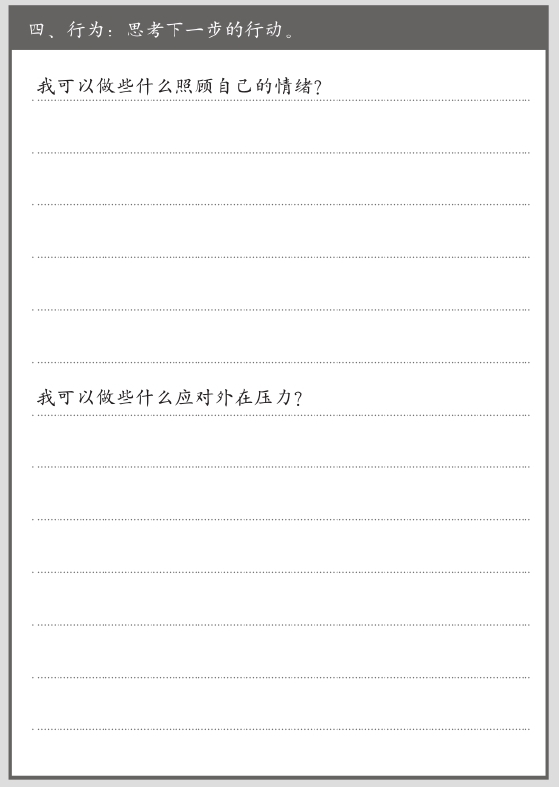

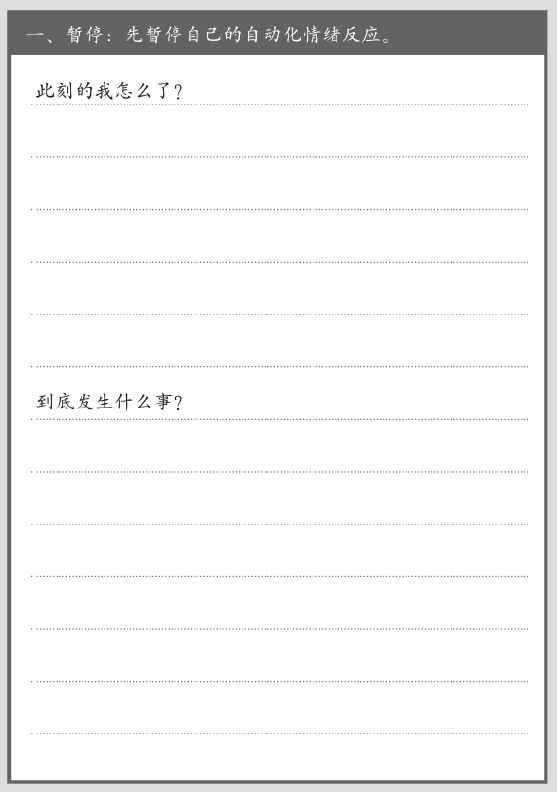

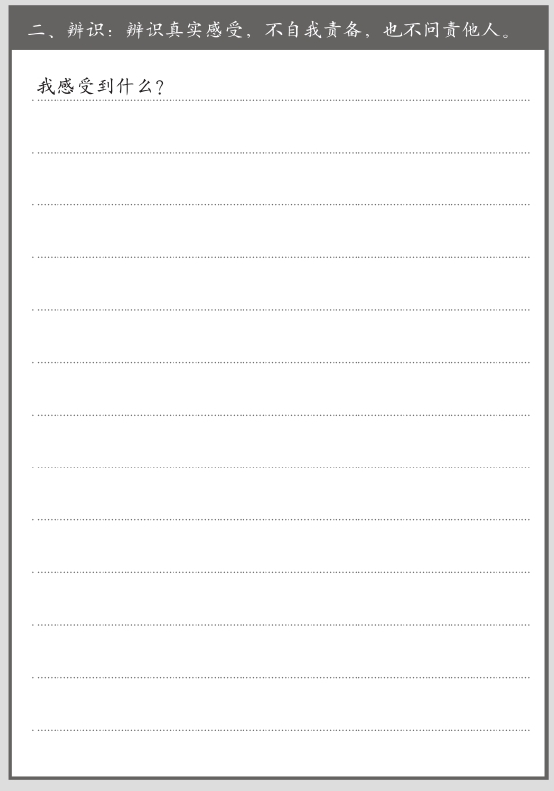

“自我觉察练习单”的目的,是通过有步骤的提问,在自我对话的过程中,协助你从中看见并厘清自己真实的需要与感受,重新检视与他人在关系网络中是如何相互影响与牵动的。你可以采用书写的方式回答,或以提问、回答的方式进行自我对话。过程中将会提供自我检视与觉察的引导,并为如何开启下一步进行指引。

自我觉察练习单

自我觉察练习单