一号坑

——长方形步兵阵

一号兵马俑坑的勘探和试掘工作于1975年结束后,不久即把遗迹、遗物全部用土覆盖,以便在俑坑上建造遗址保护大厅时确保文物的安全。

遗址保护大厅的基建工程于1976年5月动工,到1978年4月底,大厅的主体工程基本竣工,总建筑面积为15911平方米。大厅的顶部采用落地式钢拱架结构,外观呈圆拱形的厅顶;大厅的四周及顶部有大型采光窗;沿俑坑的四周设有参观廊。遗址大厅的功能集文物保护、考古发掘和文物展示于一体,实行边发掘、边开放的策略。这里既是考古发掘的现场,又是观众参观学习的文化殿堂。

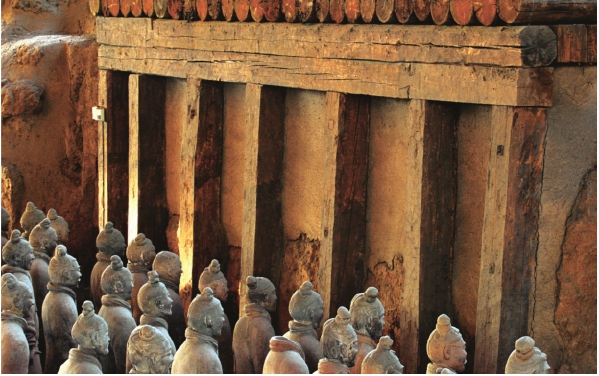

当人们走进一、二、三号兵马俑坑考古发掘现场时,首先映入眼帘的是坑中那一道道夯土隔墙、一排排贴墙竖立的已残断的立柱,坑顶密集排列的棚木遗迹,以及门道口的封门木和坑底的砖铺地面等众多的遗物,这是经过两千多年的变迁后展现给人们的历史画卷。面对这幅历史画卷,人们自然迫切地想了解:兵马俑坑未被焚烧塌陷前原来的形制、结构是什么样子。

遗址保护大厅主体工程竣工后,同年5月8日即开始进行正式发掘。全坑共划分20米×20米的27个发掘方。发掘工作的第一步,首先是揭取俑坑上部覆盖的表土,然后集中清理一号坑东端的5个发掘方,面积共2000平方米。到1981年9月,这5个方的发掘工作基本结束,共出土木质战车8乘,拉车的陶马32匹,各类武士俑1087件;青铜剑、戈、矛等兵器486件,青铜箭镞38895件;车马器646件(铜甬钟、铜衔、铜带钩、铜鼓环等)。另外,一号坑东端的门道、夯土隔墙、坑底的砖铺地面以及坑内的立柱、棚木等木结构遗迹也被揭示出来。

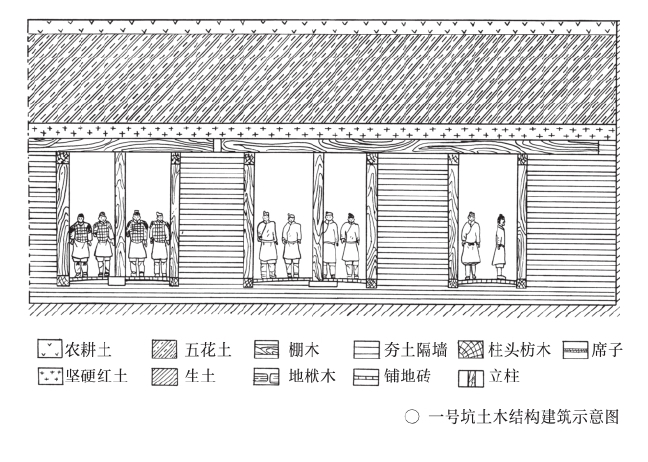

一号坑是一座土木结构的地下宏大建筑,在未被焚毁塌陷以前,原来是一座建筑面积达1.4万多平方米的地下宏伟建筑,坐西面东,呈东西伸展的长方形。坑的四周环有长廊,中部用夯土墙间隔9条长180米、宽3.2米东西向的过洞,底部用青砖铺地。坑的顶部用粗棚木一根挨一根密集地搭盖,棚木上铺一层席子,席上再覆盖黄土以形成坑顶。坑顶高出地表2~3米,外观像一座夯筑的长方形的土台。土台上部未再发现有木构类的建筑。从坑底的砖铺地面至坑顶的内部空间高度为3.2米。坑的四面各有5个斜坡形门道,门道的下口与坑体交接处设有封门木。待陶俑、陶马放进俑坑后,即用一排立柱把门道口封堵,门道内再用土填实,从而使俑坑完全封闭于地下,成为一座地下军事营垒。

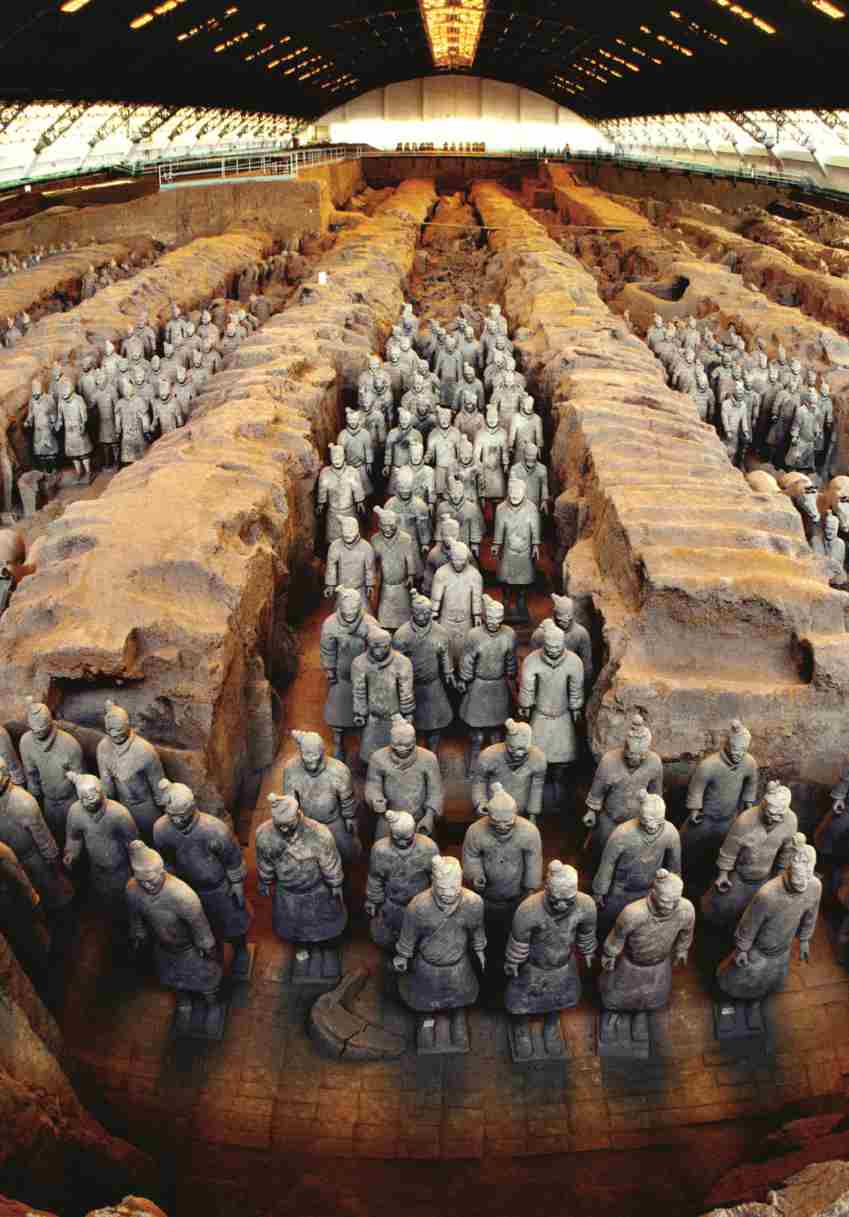

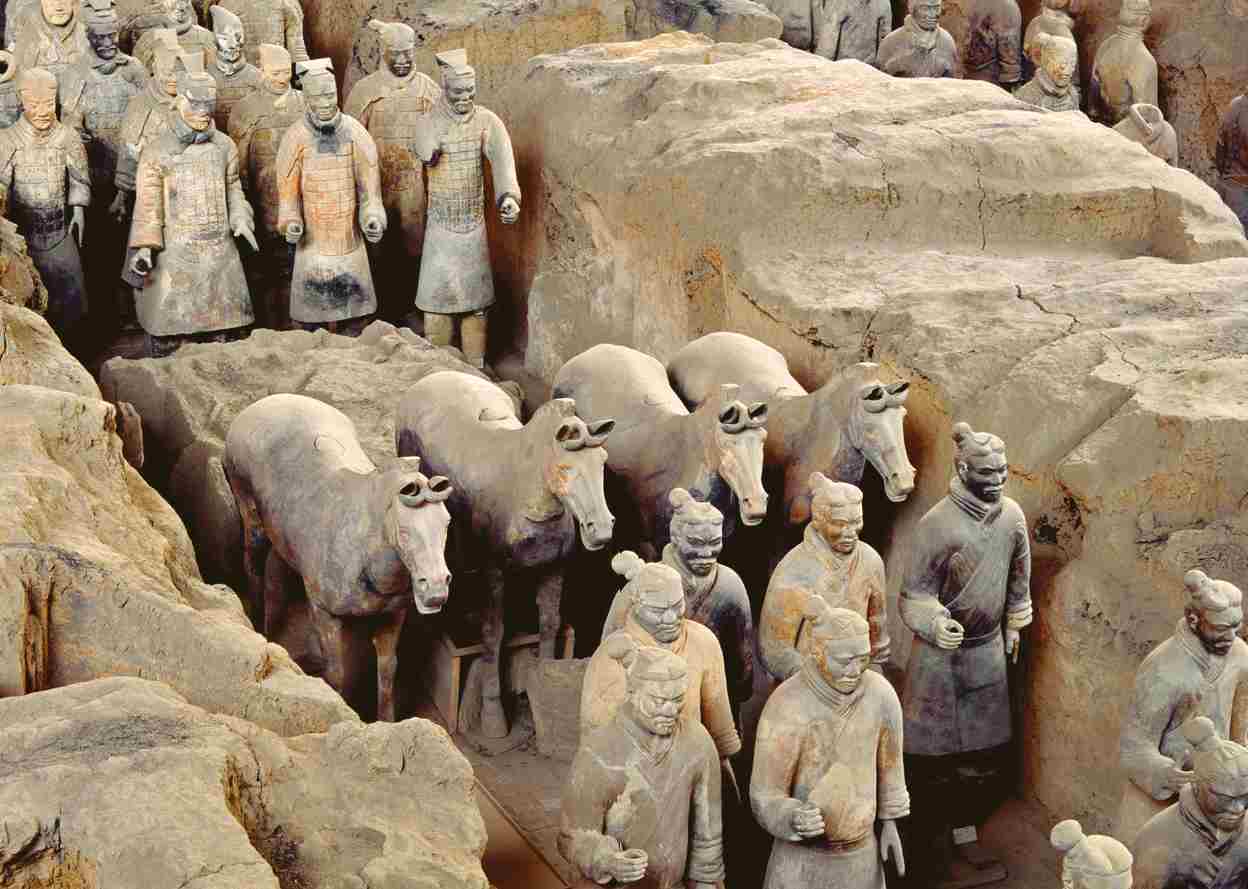

一号坑内部的平面布局是根据军阵阵形的实际需要而设计的:在其东端长廊内,部署的是军阵的前锋部队;西端,即军阵的后端部署的是后卫部队;左右两侧长廊内是军阵两侧的翼卫部队;中间9个过洞内是步兵与战车相间排列的大型军阵的主体。以上几部分有机地结合形成一个长方形的大型军阵。

○一号坑东壁木结构复原图像

从立体结构方面看,一号坑是一座地下坑道式土木结构建筑。构筑的方法是:根据事先设计的规划蓝图,先挖一个长方形的土圹,在土圹的内侧包镶厚约2米、高3.2米的夯土墙作为俑坑四周的边壁;在坑的底部填土逐层夯筑作为地基,地基的夯土厚约70厘米,土质坚硬密实,然后在俑坑内筑成10道东西向的夯土隔墙形成过洞。每道隔墙厚约2米,高3.2米。

在俑坑四周边壁的内侧以及每道隔墙的左右两侧,整齐有序地排列着一行行的木质立柱,柱与柱的间距为1.5米或1.75米,全坑共有立柱约2300根。立柱多数为圆柱,少数为方柱,柱径为25~40厘米,原高3米。各个立柱的下端立于长方形的垫木上。立柱的顶端承托着横置的长方木,从而构成井口枋形的木质框架。在此框架及各条夯土隔墙的上部一根挨一根密集地搭盖着棚木。棚木多数为圆木,个别为方木,一般长4~8米,个别的长12米,直径为30~45厘米,个别的直径65厘米,木质多为松柏木。棚木上覆盖一层席子,大多为芦席,个别地方为竹席。席子上铺一层红色的胶泥土,以防水渗进坑内,在胶泥土上再覆土夯筑以形成坑顶。

由上可见一号兵马俑坑的建筑规模宏伟,工程浩大。粗略计算,其挖掘和夯筑的隔墙及坑顶的封土等的土方量约为15万立方米;立柱、棚木、封门木等各项木料约为5400立方米;铺地砖约为15.7万块;棚木上铺的席子达1.1万平方米。土方工程量和建材用材如此巨大,令人震惊,这需要大批的工人参加俑坑的建设。至于到底用了多少工人,这些工人是如何组织的等问题,已不易确知。值得庆幸的是,在一号兵马俑坑的南边相距40~50米处,通过考古钻探发现大面积的修建俑坑工人的临时住处。现在残存的住处东西长约200米,南北宽约100米。在此范围内密集地分布着一座座类似蒙古包形的窝棚遗址。遗址内存留着灰土及烧土地面,个别的存有残碎陶器片,未见其他像样的遗物,说明其住宿和生活条件十分简陋。这些工人当是从全国各地征调来服劳役的徒工,其中包括一部分具有较高技艺的土木工匠及一般的徒工。

○泥土上的席纹

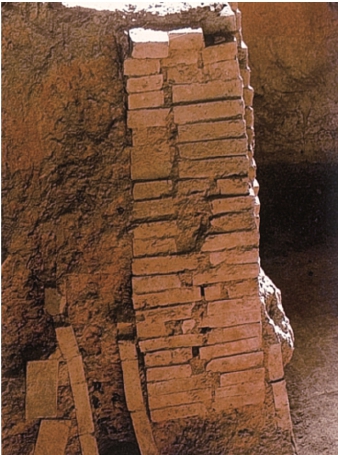

一号坑所用的大量铺地砖,是在秦始皇陵区就地烧造的,大型条砖上有的留有戳印文字,从文字可知是由秦王朝中央官署的左司空、宫司空、将作大匠等官署机构下辖的制陶作坊烧造的。

在这里,我们意外发现了或为中国最早的一段砖墙。据知,秦、汉及以前时代的砖都是用来铺地的,用砖砌墙是在汉代以后才出现的。但是在一号坑东南角的边壁上却发现了一段砖墙,高1.65米,宽0.85米,厚0.5米,用青色条砖垒砌。这段砖墙形成的原因,当是因俑坑的边壁局部倒塌而临时改用砖砌筑。这一偶然发生的事件,却成为中国用砖砌墙的先例,在中国建筑史上具有里程碑式的意义。

○ 一号兵马俑坑军阵全景

○砖墙

俑坑的立柱基本上都是紧贴隔墙及四周边壁而立,名之曰壁柱。承托俑坑顶部重量的主要是俑坑中的各道隔墙及坑四周的边壁,立柱仅起辅助的承重作用,这是秦汉时期一切建筑的一个重要特征。例如,秦王朝都城咸阳的宫殿建筑及秦始皇陵内的一些地面上的宫殿建筑,均是如此,这也是中国早期建筑的一大特征。俑坑的建造承袭了这一传统的技法。

到兵马俑坑参观的观众,往往会提出一个问题:俑坑内的陶俑、陶马、木质战车等,是在俑坑的顶部封闭前放进坑内的还是在坑顶封闭后放进坑内的?这是个非常重要的问题,有助于我们弄清修建俑坑的工作流程。如果在坑顶封闭前把陶俑、陶马放进坑内,那么在搭盖坑顶的棚木时可能会危及陶俑、陶马的安全。如果在坑顶全封闭后再放置陶俑、陶马等物,那么在坑内黑暗的光线下工作会十分不便,尤其是陶俑手持的兵器和陶马身上饰件的组装会比较困难。那么其流程究竟是怎样的呢?在考古发掘的过程中,我们发现在一号坑T7发掘方南边壁的二层台上有残损的半个木质车轮遗迹。这是在往俑坑内放置木质战车时因不慎造成车轮折断,以致半个轮子弃置于此。此车轮间于坑顶的棚木层之上和坑顶的封土层之下,说明此轮是在坑顶搭盖棚木之后和覆盖封土之前被弃置的。由此可以推知:向俑坑内放置战车及陶俑、陶马,是在坑顶已搭盖好棚木而尚未覆盖封土的半封闭状态下进行的,这时坑顶的棚木层虽已搭盖好,但坑内的光线依然充足,此时向坑内放置陶俑、陶马、战车及各种兵器,应是最佳时段。这一推断如果无误,那就说明修建俑坑时建造者对工程的流程做了精心的设计和巧妙的安排。

因为一号坑经大火焚烧造成俑坑塌陷,坑内的文物遭到严重破坏。不过文物原来放置的位置没有大的变动,均可复原。木质战车出土时仅存腐朽的遗迹,但大小和结构形制与真车完全相同:车前驾有4匹陶马,马的大小与真马相似,形象逼真,姿态生动。每乘车上有3件武士俑,其中1件为驾车的御手俑,另2件分别为军吏俑和甲士俑(古名车右)。已出土的8乘车中有5乘车上各有1件高级军吏俑(俗称将军俑),其余的3乘车上各有中级军吏俑1件。高级军吏俑的车上配有鼓和铜钟。鼓为扁圆形,高12厘米,鼓面径53厘米,鼓壁上等距离嵌有3个铜环,以便悬挂。古代作战时用金(铜钟等敲击乐器)、鼓来指挥军队的进退,所谓“击鼓进军,鸣金收兵”,可见上述配备有钟、鼓的车当为指挥车。指挥车上3名乘员的职责各不相同,御手居于车中间负责驾御车马;高级军吏居于车左侧负责掌握金、鼓;另一名甲士居于车右侧,手持戈、矛等兵器负责与敌格斗,以保护指挥官之安全。

○立柱遗迹(一号坑)

○半个木质车轮遗迹

已出土的1087件武士俑基本上都是步兵俑,身高大都在1.8米左右,最高者2米,最低者为1.72米。俑出土时多已破碎,经提取修复后一一放回原位陈列。这些俑有的身穿铠甲,腿部缚着护腿(古名絮衣),是为重装步兵俑;有的不穿铠甲,上身穿长度及膝的长衣,腰束革带,腿部扎着裹腿,足穿方口齐头履,头部绾着圆丘形发髻,装束轻捷,是为轻装步兵俑。轻装步兵俑出土于一号坑的最前端,属于军阵的前锋部队,手中所持的兵器基本上都是弓、弩等远射程兵器。重装步兵俑出土于前锋部队之后,是军阵的主体,手持戈、矛、戟或弓弩等兵器。俑的造型准确,形象逼真,像活生生的战士,一列列、一行行地有序排列,气势恢宏,是秦王朝真实军队的写照。

已出土的大批铜兵器,都是实战用的真实兵器。青铜剑、矛等兵器的制作技艺精湛,刃锋锐利,出土时大都没有生锈,光亮如新。

○一号兵马俑坑军阵局部

已出土的近3.9万件青铜箭镞,镞插在竹质或木质的箭杆内;箭尾嵌有羽尾,用以保持箭在飞行过程中的平衡。每80~100支箭为一束装在箭袋(古名箭箙)内,箭袋上有绳索以便系挂于陶俑的背后。这再现了秦军士兵背负矢箙、手持弓弩的形象,为研究秦代军事史提供了宝贵的实物资料。

1986年4月3日,我们对一号坑进行第二次正式发掘,新开5个发掘方。此次发掘又新出土木质战车14乘,拉车的陶马56匹,各类武士俑千余件,各类青铜兵器及车马器万余件。

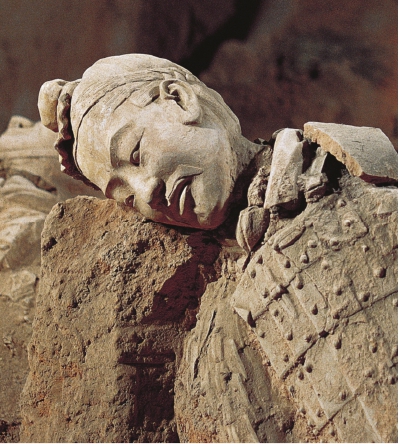

对这5个发掘方出土的陶俑、陶马,我们没有再做修复,仍按出土的原状进行展示。这一做法受到广大观众的喜爱。人们在这里可以看到历经沧桑的兵马俑坑发生了巨大的变化:原来地下土木结构的宏伟建筑,如今已变成被焚后倒塌的废墟;原来披坚执锐、排列整齐的兵马俑群,如今已变成有的倒卧、有的互相依偎,好像战后的小憩。考古发掘现场所展现的这种多彩多姿、变化万千的场景,像一幅巨大的历史画卷,蕴含着丰富的文化信息,引起人们无限的遐想与深思。

○陶俑出土情况(一号坑)

○陶俑出土情况(一号坑)