田野

从西镇到滇缅公路无论步行或骑马都只消一天。西镇背山面湖,后山海拔约14000英尺

。西镇平均海拔约6700英尺。该地以农业为主,水稻是主要的农作物。但各式商贸也兴盛繁荣,是西镇的经济支柱。西镇的贸易方式既包括集市上本土货物的互通有无,也有和外地大规模的商业合作。

。西镇平均海拔约6700英尺。该地以农业为主,水稻是主要的农作物。但各式商贸也兴盛繁荣,是西镇的经济支柱。西镇的贸易方式既包括集市上本土货物的互通有无,也有和外地大规模的商业合作。

西镇是一个农村集镇。它最早出现在中国历史上是在距今约1000年前的唐朝。现如今,西镇由它南边的一个县政府所管辖。当地的行政首脑称作“镇长”(乡镇的头儿)。理论上,镇长由人民选举产生,再由县长任命。实际上,通常是县长直接拣选一个镇长,民众也就默认罢了。

西镇人口约有1000户,合计约8000人。这些家户被划分为10保,每保约100户。每保有一保长。一保又分为10甲,每甲10户,每甲又有一甲长。与镇长相比,保长和甲长才更称得上是真正由民众选举产生。

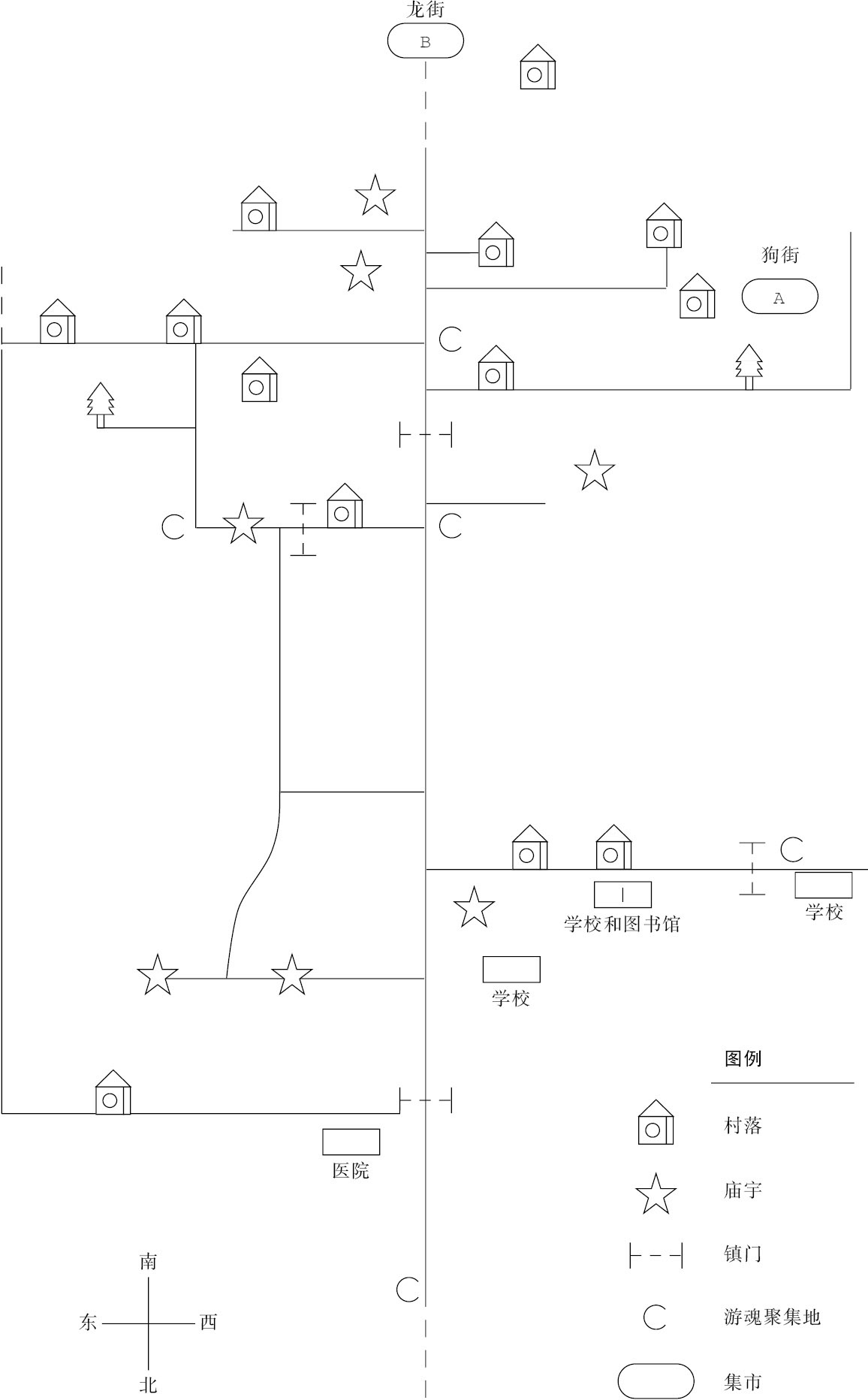

西镇本身没有城墙,看起来并不十分规整。镇内仅一条主街,南北贯通。其余街道皆东西走向,与主街相连,间距不等。几年前镇上修了四个大门,主街两头各一个,东边和西边其中一条街的街尾各一个。这样一来,待到夜晚,镇里雇佣的人持枪巡街时,镇上大部分地方就与外界相隔了。但西镇的居民不全住在四门之内,门外至少有九个明确的群落,每个群落叫作一个村。四门之内,每条街道或一条街道中的各个里巷,也可认为是一个村。

镇长负责镇上的公事。他手下有一支小规模的警察队伍,由镇财政负担。镇上居民的民族起源是个悬案。总体而言,此镇、此县及其治下各个村落是云南白族(民家)的一个聚居地。但在西镇和附近九个村中的八个村,所有住民都坚称他们源自汉族。他们之中还流传着祖辈从中原省份迁往云南的传说,最常见的祖籍是“南京”,但此南京与现在的南京几乎没有相似之处。少数族谱记载他们的祖先来自安徽省。就此关联,19世纪90年代初英国人戴维斯(H. R. Davis)少校的观察最为有趣:

汉族移民,或以军事征服、屯垦戍边的方式征战至此,或受中国政府之命从帝国他处迁至此省。除此以外,家庭甚至个人往往以农民或商人的身份于非汉族部落定居。无论哪种情况,汉族移民都必定要与原住民通婚,于是说汉语、守汉俗的混血民族就在此生根发芽。几代之后,这个混血民族就会自称为汉人,并愤然反对自身有其他部落血统的说法。

并且,随着汉族的影响和文化的传播,邻近部落觉察到学习汉语、接受汉人习俗的便利。最终,他们中的一些人开始鄙弃本族的语言、习俗和服饰,并以汉风为荣。当这一观念在他们脑海中成形,他们自称为汉人也为时不远了。一个毫无汉族血统的汉族就形成了。

这一过程在中国西部至今犹存。甚至可以看到一些部落正处于转型的各个阶段,……其中大多数……中国西部部落的男性深受汉族影响,以至身着汉人服饰。妇女的情况则不同,妇女的衣饰往往是区分不同部落的独特标记。

男性穿汉人服饰后,接着便是学习汉语。几代之后可能连妇女也会学习讲汉语。一旦达到这个阶段,不用多久这个部落就会完全采用汉人的生活方式,当妇女穿上汉人服饰,裹上小脚,就完成了转型……

我在倮倮族、掸族、拉祜族中都看到了这一过程……这个过程无疑在中国西部的几乎每个部落都发生着。因而帝国此处的汉人实际上是非常杂糅的民族,他们使用汉语绝不意味着他们自我认同为汉人。

毫无疑问,自生活在中国这块土地伊始,汉族同化其他民族的过程便已在中国全境展开了。 [17]

就西镇情况而言,文化渗透的发生顺序似乎与戴维斯所观察到的不尽相同。西镇无论男女都着汉人服饰,年届三十的女性均裹脚缠足,但人人皆以民家话为母语。此外,大部分男性与较少的女性说带有当地口音的云南方言。

图1 西镇

无论我们在具体情况上是否同意戴维斯的判断,也无论西镇人究竟是汉人与原住民的混血后裔,还是接纳了汉族文化的纯原住民,都无关紧要。总之,这里的现实与戴维斯的观察合若符契。西镇人坚称自己具有汉族血统,而且会被他人流露出的怀疑所激怒。西镇人强调男女有别,对于未婚女子的贞洁和已婚女性的妇德极为重视。西镇人还把祖先崇拜体系化到令人惊诧的程度。有钱有势的人家,乃至平民百姓都要修建祠堂。家家户户都为挑选风水好的墓地费尽心思。 [18] 旧帝国自北京赏赐下来的荣誉曾经是尊荣,至今仍受人尊崇。在中国的其他地方,一个家族刻匾悬挂的都是自家人(往往是两三代以内的成员)获得的荣誉。每项荣誉只在一个家宅的一扇大门上的一块牌匾上得到陈列。在西镇则不同,每一项荣誉都刻在好几个家宅的大门牌匾上,许多人家挂的匾是同宗的十代先祖或更久远的先人所获得的荣誉,这些先祖生活在明代,甚至元代。若是并无真正的荣耀,人们经常编造一个来替代。诸如此类以及许多其他事情都表明西镇人不仅在文化意义上是中国人,而且倾向于坚持他们在许多方面比诸多中国其他地方的汉人还更像汉人。

西镇与中国大部分乡镇不同的一点是这里的富庶人家异常之多。有些家庭不仅在当地闻名显赫,而且在省里的大城市和省城昆明都声名远播。几年前一户首富人家办丧事,前后长达两个多月,耗费约一百万元。当时大学教授的月薪也就四五百元。

即使小家庭的收入也颇为可观。那次无比奢靡的丧事之后不久,镇上一个小货店的年轻老板便花费了一万元举办婚礼。当时工人每日的工钱(包餐)约两三元。

财富无疑促进了人们对御赐荣誉、祖先崇拜和其他传统活动的追求。近年来,财富又让人们兴建了三所现代学校、一家医院和一个图书馆。这些现代公共机构的意义,将在随后章节得到更清晰的呈现。值得注意的是,这家医院约有20张床位,一名科班毕业的护士,两名具有相应文凭的医生(其中一名曾在北平协和医学院受训),多名助理护士,以及一个护士培训班。这家医院为穷人提供免费药品和住院治疗。学校有:一所中学,一所有两个校区的小学和一所师范学校。1942年,这三所学校一共招生1400人。中学和小学是男女同校,中学的校长是当地人,曾求学于北平的清华大学。

尽管有这些现代机构,在我调查期间,30岁以上的男性吸食鸦片的现象仍较为普遍。 [19] 前些年,中央政府的权力尚未达到云南省时,鸦片种植十分泛滥。甚至迟至1934年,昆明城墙外仍随处可见罂粟田。今天这一景象已不常见,尤其在交通便利的地方。但我得知,在云南省的偏远腹地仍有鸦片种植。鸦片种植和贸易是从前许多西镇家庭的主要收入来源。禁绝种植之后,许多小农对逝去的“黄金时代”叹息不已,但这并没有阻止富裕家庭从日渐稀少的鸦片生意中牟取更多暴利。这至少是西镇富庶的部分原因。

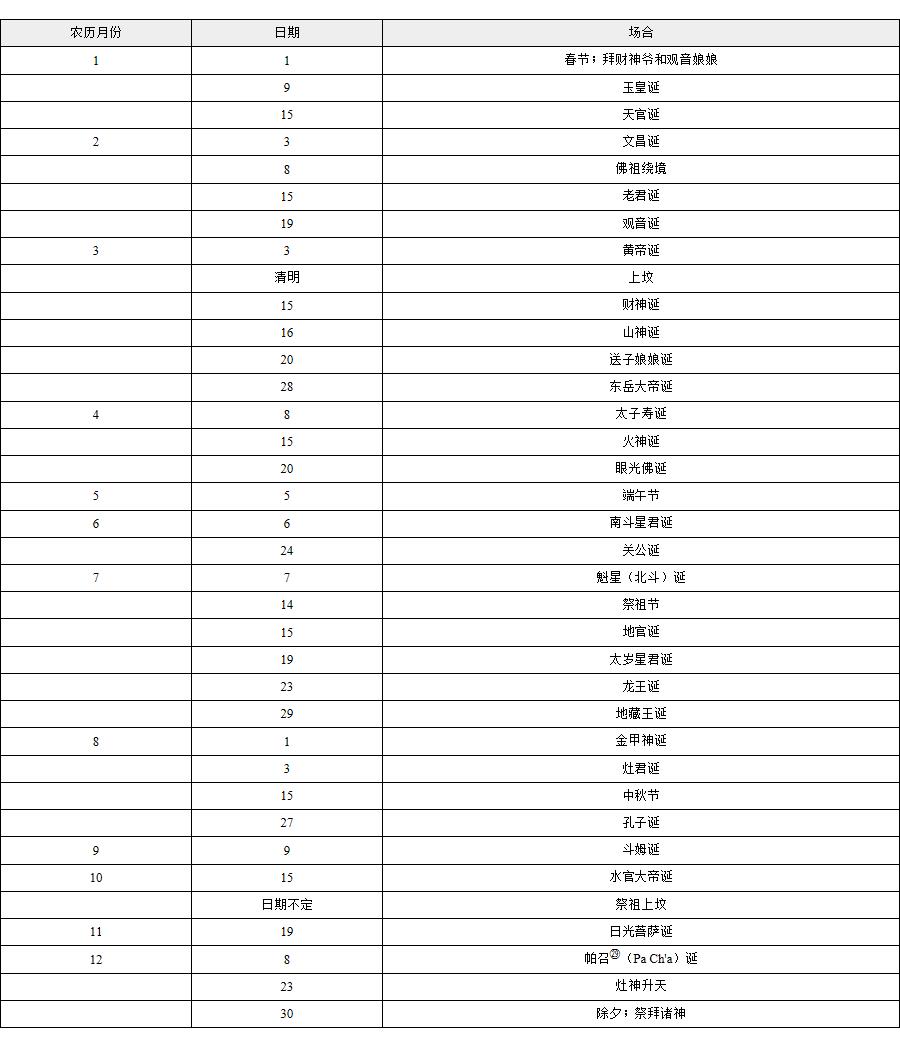

西镇人惧怕的灾祸约有三类:疾病和瘟疫;旱涝灾害;土匪和战乱。人们主要依靠神灵的力量来消灾攘祸。镇上居民每年都要定期供奉祭拜神明。下面这张表格列出了一年中主要的祭祀活动。

表1 祭祀年表

㉙指释迦牟尼。“帕”,和尚;“召”,王、主人。——译者注

其中许多节日和中国其他地方的相同,但是在西镇,这些活动不会草草了事,表中的大部分节日期间,西镇人都要大摆宴席,祭祀活动人山人海。每个这样的节日都有庙会,在别处可能一年只有三四场。不仅如此,西镇还有一些表上没有列出的祭祀活动。本主(社区守护神)庙在整个社区星罗棋布。每一位本主管辖一片区域或一个村子,他们有名有姓,有诞辰。每个本主的诞日都有庆祝活动,除了参与者只有本地受其庇佑的民众外,其他和表上所列的常规祭祀活动一样,别无不同。

此外有一些其他的场合也要祭祀,如婴儿出生,甚或杀猪。通常祭祀的人家会请来一位法师念一天经,这叫作“祈求平安”。整场祭祀活动就在家宅外的一个小祭坛前进行。

有些公共场合只许男性参加;有些只许女性参加。若是一些男女共同参加的活动,男女就会分别在庙的两边吃饭。农历三月上坟的时候,则是家中男女老少一同前去。

诸如春节、清明上坟和农历七月中元祭祖等节日,则要持续好几天。

如前所述,当地人最害怕三种灾祸。祭祀的目的除了祭祖,还要确保人们和鬼神关系的融洽,以免他们降下灾祸。但事实上所有祭祀活动都是社区生活的一部分,人们在祭祀供奉时并不会去寻求特定的目的。另一方面,有一些特别的祭祀活动只会在灾害发生时举行。我在其他地方已经描述并分析了人们如何应对流行性霍乱。 [20] 此外,人们对抗匪患、兵燹和轰炸,还有地震(曾夺去西镇往南一地数百人的性命)和其他流行病的方法大致也与对付流行性霍乱的方法相同。不过,应对旱灾的方式则稍有不同。1943年春天发生了一场酷烈的旱灾,一队人便把龙王爷的塑像从庙里面请出来,巡游至西镇北边山巅的泉眼旁。龙王爷的前面摆着一条布扎的“旱龙”,后面摆一条柳编的“水龙”。人们把它们在泉眼旁放上两夜;随后龙王爷的塑像又被请回庙中。这一仪式的含义是,泉眼遭了害,要让神明亲自前往救治。此活动极为盛大,甚至连其他村的回民都前来参加。一般来说,西镇人和回民村的人关系并不友好。

所有仪式场合都包含为当地人提供娱乐的欢庆活动。即使在瘟疫最严重的时期,霍乱祈神会上也还有一些娱乐活动。从这一点来看,西镇人有大量娱乐消遣。另一方面,西镇人无论男女,都没有用娱乐来提高工作效率的想法。镇上和附近地方都没有电影院、剧院和娱乐中心。南边距西镇14英里

的县城有一家滇剧院。但因为交通过于不便,大部分人负担不起这种奢侈的旅行。

的县城有一家滇剧院。但因为交通过于不便,大部分人负担不起这种奢侈的旅行。

除了仪式庆典,西镇人的确还是有一些娱乐的。晚上,许多店铺还敞开大门,招呼街坊朋友到亮堂的屋里畅聊;还有三三两两的男性或站或蹲,在街角闲聊,他们经常聚在一个小吃摊附近。镇上有两三家茶馆,不过它们才刚成为西镇生活的一部分,还不十分时兴。所以茶馆往往晚上打烊很早。从国家大事和市场价格的流言蜚语,到地方社会的是是非非,人们在聚会时无所不谈。

通常,年轻人喜欢去店里,年长的人则青睐于聚在街角。于是,店铺里的议论多涉及市价、战争、缅甸境内和滇缅公路上的冒险以及相关话题,街角的闲谈则充斥着食物、本地事务和抚今追昔之叹。

集市广场有一家小小的“现代”药房,那里的氛围有些不同。通常过了晌午,一小群镇里的文人便会光临此地,包括唯一健在的举人。参与此聚会的还有镇上巨富家的公子(他刚从香港回来)、镇长、警长,以及一些乡绅。

赌博是另一种娱乐方式。直到1943年,三家赌坊生意还十分兴隆。它们晚上营业,有时白天也开门。其中一家开在一名警察家里;第二家开在了一位保长家;第三家则位于一间祠堂中。第一家赌坊聚集着中年人和年轻人,他们往往一掷千金,1943年赌注常常加到五位数。第二家赌坊聚集着各个年龄段的人,一般赌注较小。最后一家只有年轻人去,他们下注的大小与第二家相仿。玩的通常是麻将和扑克。所有客人,无论赌博与否,都将获得免费招待——食物、饮料,需要的话还提供一管大烟。

除了在这些赌坊里赌博,西镇人每年又有三天可以公开赌博,日期是从大年初一到大年初三的晚上。在这三天三夜里,老老少少都挤在几家临时改为公开赌场的店铺里,赌注有时大得惊人。

女性完全不参与以上这些娱乐活动,她们主要从每年形形色色的祭祀和集市中取乐。有些集市三天一次,有些六天一次、十二天一次,还有些一年一次。赶集的男男女女各有各的目的。大部分人是去做买卖的,也有许多人是去询价,或是查验各式货物、走访朋友,甚至偶尔为了姻缘。我们曾提到过,有些祭祀活动只有女性参加,而有些则是男女共同参加的。每逢这些场合,女人们就会穿上她们最好的衣裳,举行祭仪,尔后她们便五六个一起,在庙宇的院子里围坐成一圈,分享刚刚献祭给神明的丰盛供品。

滇缅公路通车以前,这里罕有人知晓汽车运输。要去昆明,只能步行、骑马或是坐人力轿子,约莫得花两三周的时间。公路竣工后,西镇很快就通过一条支路与之相连了。但很少有小汽车和卡车走这条支路,从西镇到滇缅公路主要的交通方式还和以前一样。

但即使在滇缅公路修建以前,西镇也已有了一些现代化的影响。几年前就有了邮局。当地人家的儿子远去北平、上海、香港、中南半岛,甚至日本和美国求学或经商,他们往往会带回来新的观念、新的生活方式。医院和学校在二战前就有了。如今,30岁以下的镇民中,抽大烟的男性和裹小脚的女性已经相对很少了。

战争无疑打乱了许多旧的社会常规(social routine)。首当其冲的是征兵,有些家庭成功逃了过去;其次,邮政服务变得愈发频繁;最后,一所教会学校避难至此,其中许多学生来自长江下游省份,教职工既有英美传教士,也有中国人。随着这些外乡人而来的是更宽松的两性关系、教堂礼拜、无线电、医疗救治、新式服装,以及其他新潮事物。

除教会学校的教堂外,还有两座教堂。其中一座由美国圣公会资助建立,另一座则由一所神学院资助。另外还有一群自称为“基督徒聚会处”(the Little Flock)的人也在积极传教。

不过,传统的力量依然强大。有一件事仍被人们说得活灵活现:1943年,一位从香港回来的年轻人和新娘手牵手走在街头时被人当头泼了一桶粪水。按照社区的习俗,这种自由行径是不能容许的,所以这对年轻新人并没有因这种粗暴的对待获得任何赔偿。

古老习俗在生活的其他方面也占有统治地位。例如,公共卫生完全缺位。直到1943年,镇里还随处可见病狗,驴粪、马粪、骡粪到处都是,儿童甚至成人都在主街和任意路边随意大小便。没有人会劳心打扫街道。大约6年前,教会学校和本地中学联合起来组织了一场公共卫生运动。这些学校的老师、学生清理了所有道路,杀了大约50条流浪狗。不少居民支持该运动。同时,一些学生走上街头宣讲这项运动的重大意义。在那之后的一段时间里,成堆的粪土和其他不干净的东西在镇上消失了。但生活旧俗慢慢又卷土重来,现在连记得当年那场运动的人都很少了。

[1] Martin Yang, A Chinese Village , New York, 1945, p.132.

[2] G. B. Cressey, China’s Geographic Foundations , New York, 1934, p. 395.

[3] 中国历史研究权威卡尔·奥古斯特·魏特夫所进行的一项相关研究最为瞩目,其过程和基本结论如下:“如果我们能够明确这些官员中大部分人的父亲和祖父的社会地位,尤其是科举制度确立之后的情况,将会获得具有重大意义的统计数据。在我们的朋友兼临时助理王毓铨的指导下,一群历史系的学生共同进行这项工作。为了类比,他们还整理了唐代之前的汉、晋两个朝代的传记,以及唐、宋、元、明、清的传记文集,多来自 朝代史 (Dynastic History)。最后的研究还有待进行,但我们的初步分析似乎已基本证实了中国学者之前定性研究所得结论。一些‘新鲜血液’可能是以科举制度的方式从社会底层吸收的;但整个统治集团(ruling officialdom)基本是从自己的阶层中进行再生产。”( New Light on Chinese Society , an investigation of China's socio-economic structure, Institute of Pacific Relations pamphlet, New York, 1938, pp. 11-12;已获得太平洋国际协会的许可)表面上看,魏特夫博士的发现似乎与我刚才概述的观点——家族在短短几代内兴衰起落——相矛盾。但我与魏特夫博士的深入讨论则可以说明下述两点。第一点,如果我们用字母A表示一名官员,用字母O表示一个无名之辈,魏特夫博士的调查表明,几代人之间的模式要么是(I)A-A或者A-A-A,甚至A-A-A-A,要么就是(II)A-O-A或者A-O-O-A,甚至A-O-O-O和O-O-O-A。有时,这种符号指代的个体并非直系亲属,例如,在A-A或在A-O-O-A中,第二个A可能是第一个A的兄弟的儿子,或第一个A的第一代堂兄弟的曾孙。魏特夫博士认为A-A-A的发生频率和A-O-O-A的相近,由于缺乏数据积累,尚需进一步的分析。第二点与显赫程度有关,调查对象因其显赫身份而均可谓“统治集团”阶层成员,但他们在显赫程度上的差异甚巨。其中不仅有划分为不同官职等级的父父子子,还包括若干无官职的文人。在这些先决条件之下,我们可以得出结论,魏特夫博士的研究经最终分析和阐释后可能会证明他的观点,即统治集团作为一个 整体 基本是自我产生的,但同时它也支持而非反对我目前的观点,家族总会兴衰沉浮,尤其是在直系亲属脉络中。

[4] K. A. Wittfogel, “The Foundations and Stages of Chinese Economic History,” Zeitschrift fiir Sozialforschung , IV, No.I (1935), p. 53. 这一理论由王毓铨首次在英文著述中阐明,见“The Rise of Land Tax and the Fall of Dynasties in China,” Pacific Affairs , IX (June, 1936), pp. 201-220。

[5] 参见Ta Chen, Population in Modern China , Chicago, 1946, pp. 3-6。

[6] Walter H. Mallory, China; Land of Famine , New York, 1926.

[7] F. L. K. Hsu, “The Myth of Chinese Family Size,” American Journal of Sociology XLVIII, (May, 1943), pp. 555-562.

[8] Ralph Linton, Cultural Background of Personality , New York, 1945, p. 84.

[9] 林顿—卡丁纳(Linton-Kardiner)关于这一主题的论述见 ibid ., pp. 129-130。他们使用的术语是“基本人格类型(或结构)”和“身份人格类型”。出于某一原因,我有意采用了略有不同的两个术语。他们对个体的讨论主要是精神分析式的,与心理潜能和根据投射系统行动的能力有关。我目前的工作主要集中在社会学领域,关注的是制度及其与由外在行为体现的人格规范的关系,使用完全相同的术语可能会引起读者困惑。然而,归根结底,这两组术语有基本的共同点。

[10] 奥托·克兰伯格(Otto Klineberg)对这些人及其他科学家在这方面的贡献做了精彩的总结和解读,见 Social Psycology , New York, 1940, pp. 427-436。

[11] The Individual and His Society , New York, 1943, and The Psychological Frontiers of Society , New York, 1945.

[12] Kardiner, The Psychological Frontiers of Society , pp. 23-24.

[13] Kardiner, “The Concept of Basic Personality Structure as an Operational Tool in the Social Sciences,” in Ralph Linton, ed., The Science of Man in the World Crisis , New York, 1945, p. 119.

[14] Ibid. , p. 119.

[15] Kardiner, “The Concept of Basic Personality Structure as an Operational Tool in the Social Sciences,” in Ralph Linton, ed., The Science of Man in the World Crisis , New York, 1945, p. 121.

[16] Lindon, Cultural Background of Personality , p. 143; by Permission of D. Appleton-Century Co.

[17] H. R. Davis, Yunnan , the Link Between India and the Yangtze , Cambridge, 1909, pp. 367-369; by permission of Cambridge University Press.

[18] 根据《韦氏通用词典》( Webster’s Universal Dictionary ),风水(geomancy)即“根据点形成的图形或线条进行占卜,最初在地上,后多在纸上”。这里我用这个词表示一种中国的占卜体系,人们用它来决定某地是否适合于墓葬。

[19] 关于云南省内其他地区的吸食和贩卖鸦片的情况见H. T. Fei and T. Y. Chang, Earthbound China , Chicago, 1945, pp. 103-105, 163, 255-256, 280-282, 288, and 291。

[20] F. L. K. Hsu, Magic and Science in Western Yunnan , New York, Institute of Pacific Relations, 1943.