家内关系

亲属制度(kinship system)的基本原则是:世系(lineage)、辈分、性别和年龄。关系称谓与亲属制度的关联早已明确。称谓(term of reference)比起称呼(term of address)更接近真正的亲属关系结构,这一点却少为人知。 [1] 下文的图表列出了西镇的关系称谓。

称呼足以说明亲属关系结构,但称谓使某些亲属关系结构更为明确。例如,一个人对弟弟及其妻子没有称呼,但将他们分别称谓为弟(T'ai)和弟妇(T'ai Fvoo)。同样地,如果一个人的父亲的姐妹的女儿的丈夫比他年纪小,他就可以直呼其名,或者跟着父亲的姐妹的儿子来称呼对方。而他对此人的称谓则为表妹夫(Biao Mei Beng Bao)。

这些关系称谓所呈现的原则还是世系、辈分、性别和年龄。按照公认的理想模式,亲属关系结构如下:其基础是父系制度,最重要的关系是父子关系。父亲对儿子有生杀之权,父母在世时,儿子必须侍奉孝敬。父母殁后,儿子有责任为其服丧祭祀。

家庭团体中的其他所有关系都可以看作是父子关系的拓展、从属或补充。无论生物学家如何解说,在西镇,母子关系既基于生育事实,又是父子关系的延伸。生物学事实并没有遭到漠视。西镇习俗中,子为父服丧两年,为母服丧则需三年。

为母服丧更久,据说是因为母亲养育孩子更为不易。但除此之外,母亲在世系中的位置都根源自父亲。虽然母亲权威较弱,但母子关系的模式在本质上与父子关系类似。此外,母子关系中似乎没有父子关系里有的那种理想规范。

为母服丧更久,据说是因为母亲养育孩子更为不易。但除此之外,母亲在世系中的位置都根源自父亲。虽然母亲权威较弱,但母子关系的模式在本质上与父子关系类似。此外,母子关系中似乎没有父子关系里有的那种理想规范。

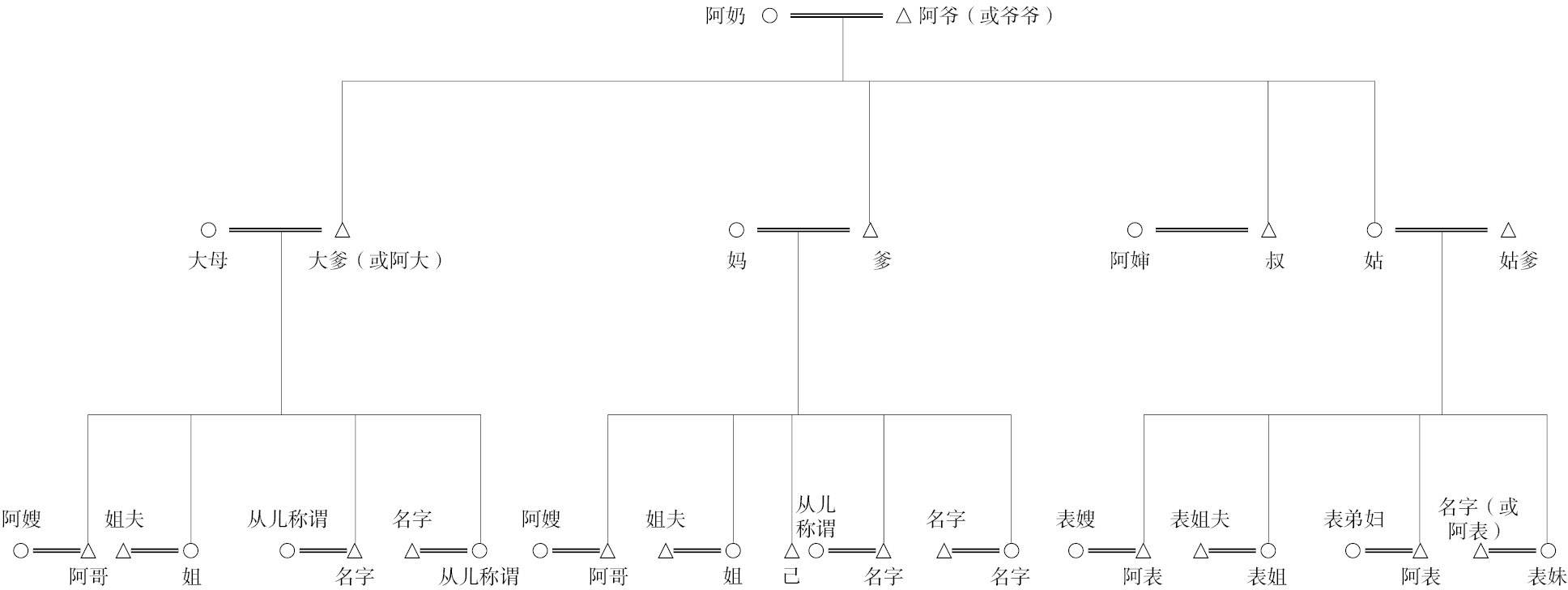

图12 父系的亲属称呼

如果“己”有儿子或女儿,他有时会被称呼为某某(自己孩子的名字)的人(Ning)。夫妇之间彼此没有称呼。

严格来说,夫妻关系依附且从属于亲子关系。例如,婚姻以父母取(take)儿媳之名缔结,而非儿子娶(take)妻。任何夫妻之间不能表露出情爱。事实上,新婚夫妇只允许同床七日。之后两人便在一个房间内分床而睡。在众人面前,他们显得漠不关心彼此。一个人若是父母去世,当痛不欲生,几欲自尽。若是妻子身亡,他虽然应流露悲情,但也不能忘记孝道。如果妻子与公婆争执,丈夫别无选择,必须不问情由地支持父母,反对妻子。妇女的首要任务是孝敬公婆,其次才是服侍丈夫。她也应当顺从丈夫,就像顺从公婆、顺从自己的父亲一样。丈夫可以打骂妻子,妻子则不能还手。相应地,她的丈夫和公公对她负有扶养义务。

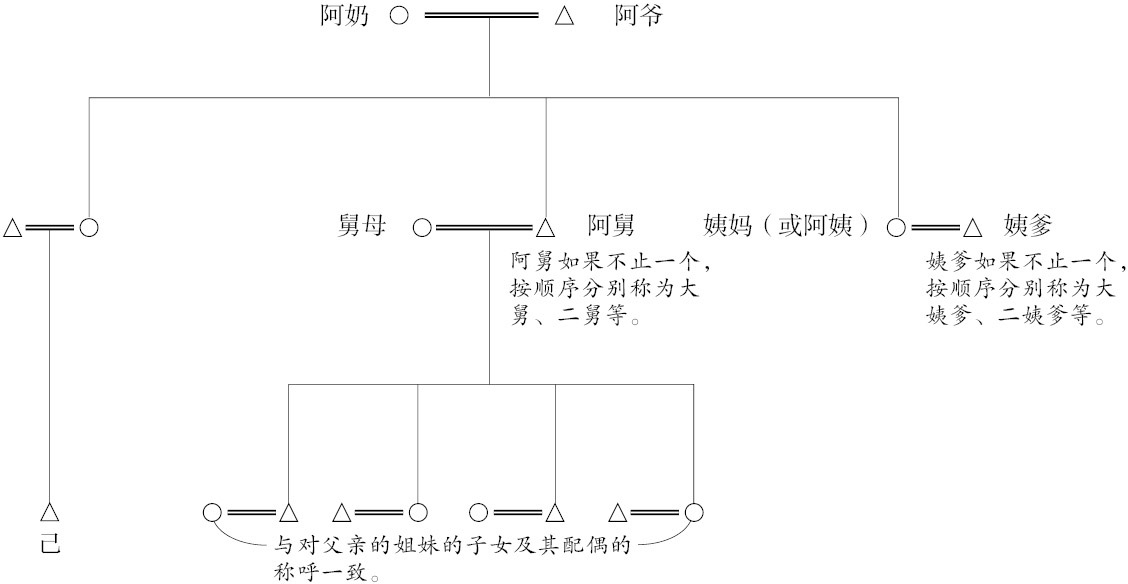

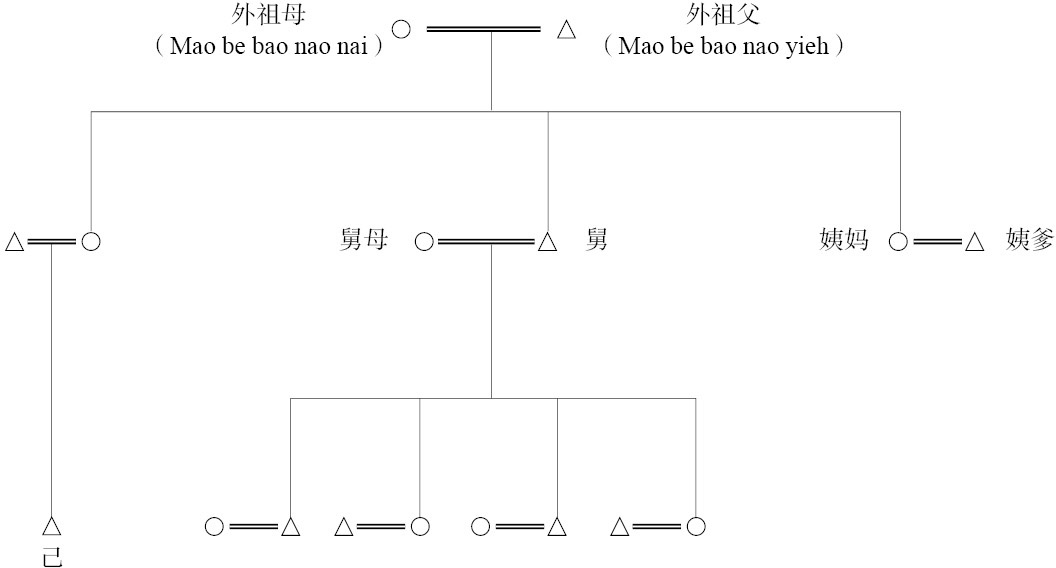

图13 母系的亲属称呼

兄弟关系是父子关系的补充,但并不从属于后者。事实上,兄弟和睦对于维持和巩固父子关系至关重要。人们常常强调“兄弟同根”。兄弟之间应互帮互助——必要时应尽扶养之责。兄长对弟弟具有一定权威,弟弟也应顺从兄长,尤其是父亲已不健在的时候。兄弟越是亲睦,父母就越欢喜。

正如前述,儿媳的首要之事是孝顺公婆。她必须如其丈夫一样侍奉公婆,为之服丧。但在日常生活中,公公和儿媳要互相回避,甚至不能随意交谈。另一方面,婆媳关系则可以说是广义上的母女关系。

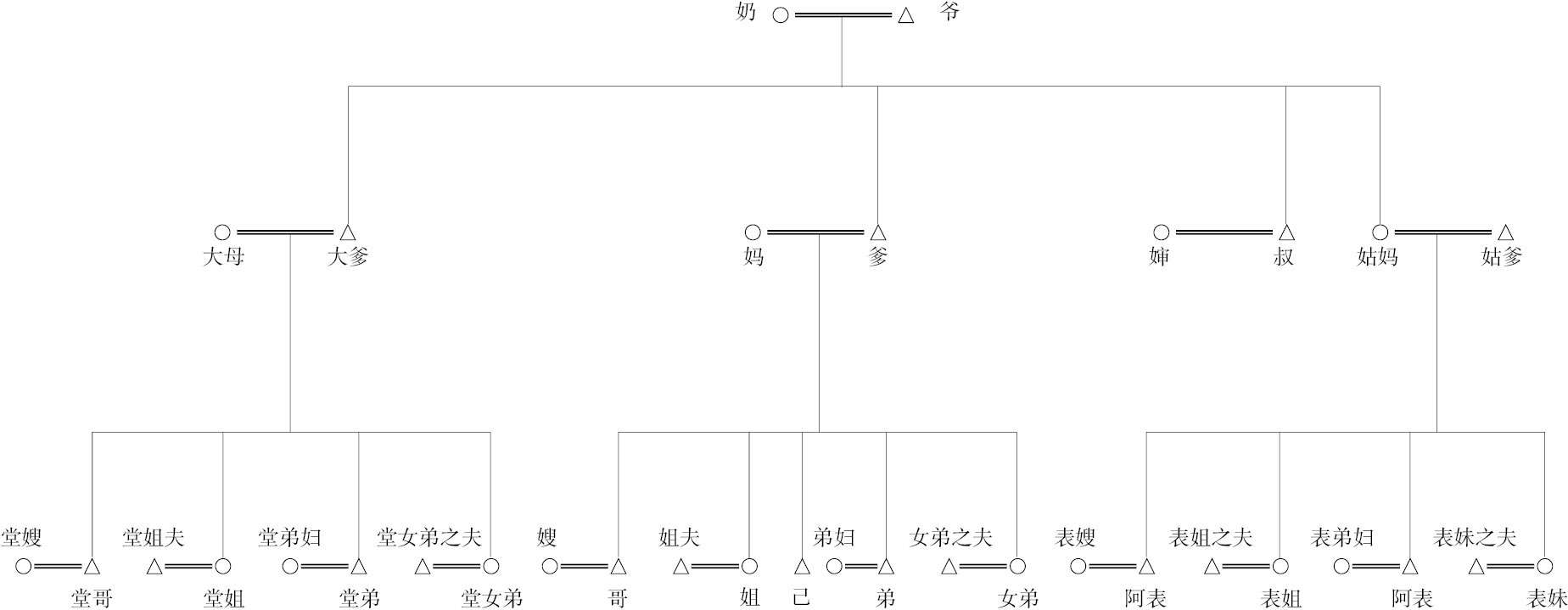

图14 父系的亲属称谓

所有称谓均加前缀Nge,其意为“我的”。一名男性称其妻为“Nge Nao Vuer Ni”,一名女性称其夫为“Nge Hao Duair”或者“Nge Bao Ni”。对儿子称谓为“Ze Ni”,儿子的妻子称谓为“Ze Vuer Ni”。

相比于父母与儿子关系(parents-son relationship),在西镇很少能听闻有关父母与女儿关系(parents-daughter relationship) 之事。大体上二者并无差别。子女为父母服丧并不分性别,这一义务即使在女子出嫁之后也无更改。女子须和她的兄弟一样服从父母的权威。

图15 母系的亲属称谓

所有称谓均加前缀Nge,其意为“我的”。

然而社会通常认为母女关系比父女关系更亲密。事实上,女儿与父亲更亲密无疑会被视为反常之事。这显然是出于现实需要,因为母亲有更多的事项要教给年轻的女儿。

性别隔离原则(the principle of sex segregation)似乎更为重要。这个原则贯彻在两个方面:一方面是社会禁止两性亲密交往;另一方面,在一个父系和婚后从夫居的社会中,女子与其父母的联系重要性更弱。因此,女性和父母的关系也偏于随意。结婚之后,她与自己父亲的关系更是无足轻重。

姐弟或兄妹的关系不像兄弟关系那样边界明确,也不被社会重视。性别隔离原则使得兄弟和姐妹互相之间不能亲近,但凡关涉权威事宜,男性总是支配者。此外,兄长施加于妹妹身上的权威远甚于施加在弟弟身上的。

尽管生物学上的亲近性使得兄弟间和姐妹间的情谊本应无甚差别,但是姐妹关系更不正式,且缺乏社会规范。她们之间与其说是亲属关系,毋宁说是个人适应(personal adjustment)。

社会希求妯娌(即兄弟俩的妻子)之间如同兄弟之间一样和谐互助。

女子和丈夫的兄长互相回避,此与翁媳模式相同。她和丈夫的幼弟则可以宽松许多,常能互相说笑——在西镇,叔嫂关系十分独特。

更远的亲属关系遵循基本家庭内部的既定模式。例如,男子与叔伯的关系遵循父子模式。堂兄弟关系遵循兄弟模式。每种关系的强度(权利与义务),都与亲属关系结构中社会规定的个体亲疏直接对应。夫妻模式是唯一没有扩展到更广泛的亲属范围的关系模式。

但现实生活和这些社会公认准则之间差异显著。越是在定义明确的关系中,这些差异自然就越明显。在中国,经常被强调的父子关系样板就是上文提及的那种理想模式。但据我所知,在中国任何地方这种单方面的制约通常都并非真实情况。该模式在西镇家庭中亦不典型。父亲确实对儿子有很大的权威,但他的权威取决于下列事实——在社会层面,父子是彼此的一部分。父亲若滥用自己的权力必会自伤。儿子有义务取悦赡养父亲,但父亲始终是儿子的供养者。帮儿子觅得佳偶是父亲对列祖列宗的责任。一个让儿子挨饿的懒惰父亲在镇上是没有体面地位的,父亲如若懒散无用、挥霍家财,社会甚至鼓励其成年儿子奋起反抗。

换言之,若不用心理学上的“认同”(identification)概念,则难以概括父子关系。所谓有其父,必有其子;其父所有,其子亦有。最普遍接受的父子间行为模式,不是一种权威与顺从、剥削与被剥削的消极关系,而更应该被描述为一种积极关系,对此的文学表述为“父慈子孝”。在西镇,一旦儿子娶妻生子,父亲就会征求和听从其意见,就像儿子向父亲寻求建议一样频繁。

夫妻关系也在各方面偏离理想模式。妻子应当无条件遵从丈夫。许多案例都支持此说。但如果妻子下定决心,她也有办法让丈夫顺从自己的意愿。夫妻吵架时,许多女性的第一招和美国妻子一样——直接回娘家。她也可以不用自己的魅力,而用她的“魔”力来降伏丈夫。我到西镇前不久就发生了这样一件事。一名男子赌博成性,整日混迹赌坊。他的妻子绝望万分,有一天晚上她在丈夫和其他赌鬼玩得热火朝天时冲进了赌坊,当场和丈夫大吵了一架。

赌徒间的争吵并不少见。吵完事情也就过去了。但是如果男人和女人在别人家吵架,这家就倒霉了。这是最不吉利的事情之一。由于此事,赌坊主人不仅永远不许这个丈夫再踏入自家赌坊,还采用巫术加以报复。

偏离社会公认准则的另一种形式是入赘婚姻(matrilocal marriage)。在许多赘婚案例中,丈夫不仅无法在妻子面前完全施展他的权威,还可能彻底处在妻子的母亲的掌控之下。按照风俗,妻子的母亲就是他的母亲。本书第四章将对赘婚习俗加以描述。这里仅举一例说明问题重点。一对赵姓夫妇膝下仅有一名独生女。他们经营着一家杂货铺子。此女与上门女婿董家小伙子喜结连理,生养了一儿一女。小夫妻日子非常美满。丈夫在店里工作也勤勤恳恳。但岳母总是骂他“吃白饭”,百般刁难。她强迫女婿离开家门,经商赚钱。他走的那天早上,妻子挥泪送别,而岳母则一如既往地横眉倒竖,怒骂不止。几个月以后他染上疟疾,回到家中,不久就撒手人寰。

赘婚中丈夫的地位和中国大部分地区的媳妇的地位是一样的。在中国大部分地方,婆媳关系充满了猜疑、仇视、明争暗斗。我有一本阿伦斯伯格(Arensberg)写爱尔兰的书,其中一句爱尔兰谚语把我逗乐了:

儿媳遇婆婆(Bean mhic is máthair chéile),

老鼠见到猫(Mar chat agus luch ar aghaidh a céile)。 [2]

不过这句谚语并不适合西镇。西镇的儿媳十分勤劳。与之同住一个屋檐下的婆婆亦是如此。这些老妇人辛勤劳作,并非生计所迫,而是自我选择。西镇的婆婆不像中国其他多数地方的婆婆,总是坐等儿媳为其做饭织衣,全心全意伺候自己。无论是否有儿媳,她们都不忘辛勤劳作。西镇的婆婆没有牺牲儿媳自己享福的观念,她们和儿媳之间的关系较为融洽,没有明显矛盾。