当好孩子们的“灵魂工程师”

——唐令渊访谈录

采 访:傅广超

拍 摄:傅广超、包源慧

采访时间:2018年10月5日、2019年8月26日

采访地点:上海·唐令渊寓所

访谈抄本整理、校注、编辑:傅广超

〇 受访人简介 〇

唐令渊,女,1929年10月出生于江苏无锡。1950年毕业于苏州美术专科学校国画系,同年进入上海电影制片厂美术片组工作。历任上海电影制片厂美术片组上色师、描线师、中间张动画师,上海美术电影制片厂动画片组动画设计师及剪纸片组动作设计师。20世纪80年代初任上海市华山中学动画专业职业班教师,指导学生参与《钱……》的动画绘制。1985年从上海美术电影制片厂退休后相继受聘至深圳翡翠动画设计有限公司、杭州动画有限公司等处任教。

担任动画设计师的手绘动画作品有:《大红花》(1956)、《我知道》(1956)、《古博士的新发现》(1958)、《过猴山》(1958)、《木头姑娘》(1958)、《萝卜回来了》(参与集体编导,1959)、《太阳的小客人》(1961)、《小溪流》(1962)、《我们爱农村》(1965)、《小号手》(1973)等。

担任动作设计师的剪纸动画作品有:《等明天》(1962)、《山伢仔》(1978)、《刺猬背西瓜》(1979)、《南郭先生》(1981)。

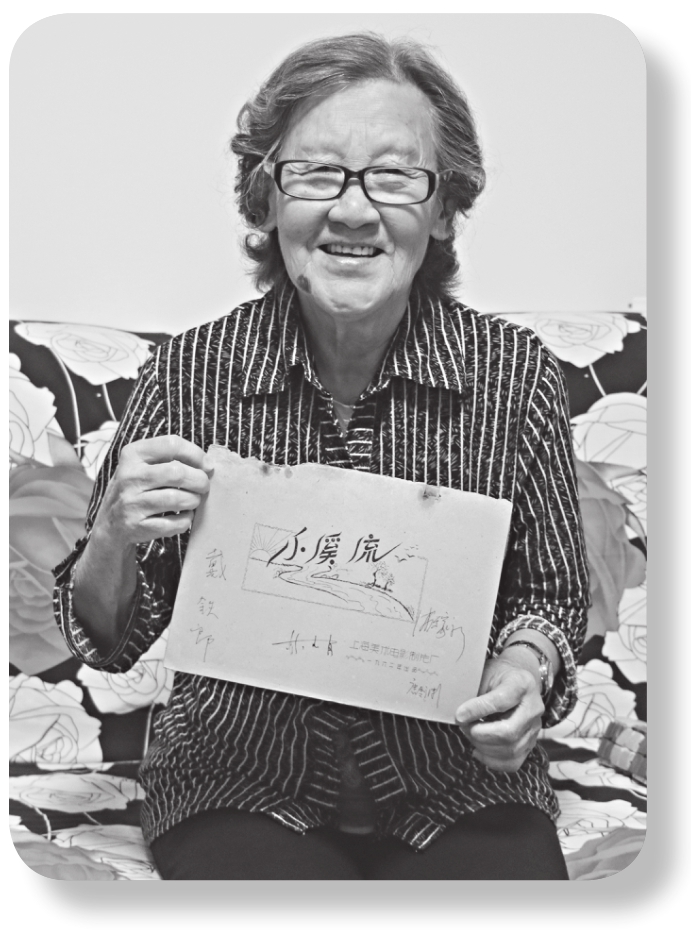

▲唐令渊在空藏动漫资料馆收藏的《小溪流》完成台本封面签名后留影(傅广超拍摄于2018年10月5日)

蓝色的茶花,反倒显得出挑

傅广超: 唐老师,您小时候是在哪儿长大的?

唐令渊: 小时候在无锡,我是无锡人。

傅广超: 听说您的家族在当地是比较显赫的,还出了不少有成就的知识分子。

唐令渊: 我们这个唐家是无锡的大族,我太爷爷那一辈是很苦的,他是乡下农村出来的,平时提着一个篮子一杆秤走街串巷收棉花,收了以后纺纱织布。一直到我父亲那一辈,我们家族都在经营纺织业。但他们做生意不是只认钱,到后来有了积蓄都是出去求学的,在家乡也是积德行善。

傅广超: 那后来您一家为什么迁到了上海?

唐令渊: 逃难,日本人打过来了,在无锡不好待。因为我父亲是圣约翰大学毕业的,他有大学里的朋友在上海租界,他考虑到租界比较安全,于是就把我们一家子都带到上海了。我是1937年“八一三”那天,也就是日本飞机丢炸弹的那一天到上海的。

傅广超: 您到上海之后接着上学吗?

唐令渊: 对,在租界的小学里,那时候我们就住在合肥路。在无锡的时候我没有进学校,是我父母请老师到家里来教我们。我们有四个人一起学,我、我老兄、堂哥,还有个比我哥哥大一岁的堂小叔叔。所以我没有养成一个很好的读书习惯,很自由,很随便。我进小学的时候虚岁8岁,进去就是读三年级,我哥哥一进小学就读五年级,很多学校里按部就班的规矩我俩都不知道。老师讲的内容我懂的我就记住了,不懂的就听都没听进去,所以我的读书成绩不太好。后来读中学是在明德女中,初中毕业的时候上海就解放了。

傅广超: 您后来是因为喜欢画画去考苏州美专的吗?

唐令渊: 怎么讲呢,我对画画也不是说特别喜欢,现在老了以后回过头来想想,我这个人大概只适合画画。我好动,看到东西就喜欢画下来,在小学里读书的时候就是这样,我的画总是被学校贴出来。其实也不是我创作得好,有时候是有点自说自话。我印象中有一次,老师教我们画茶花,应该是涂红色的,我不知道怎么想的,去给它涂了带紫的蓝色,这样一来画的就不是茶花了,可放在一堆作业里反倒显得很出挑。老师也奇怪我画的茶花怎么是紫色的,但他还是给我批了“好”。

傅广超: 您记得小时候看过的动画片吗?

唐令渊:

看动画片是到了上海以后,多数是“米老鼠”,全都是迪斯尼

的东西,我印象里没有别的东西。

的东西,我印象里没有别的东西。

▲颜文樑赠给唐令渊的画(唐令渊提供)

傅广超: 您在苏州美专学的哪个专业?

唐令渊: 我是学的国画,学国画对后来做动画最大的好处就是画起线来很方便,国画比较注意线条的训练,很严谨。

国家花钱,让我们领着工资边干边学

傅广超: 您是从什么渠道了解到美术片组当时在招人的?

唐令渊: 从社会上,我当时已经毕业了,在家没事。我们好多同学毕业后都去北京了,我由于身体原因,胃不好,就没到北方去。正好有人看见报纸上登着美术片组招人的消息,就跟我父亲说:“你女儿不是美专毕业吗,要不要去试试?”而且当时美术片组驻地和招聘考试的考场都在天通庵路,离我家很近,我就去考了。

傅广超: 您还记得当时考了什么内容吗?

唐令渊: 很简单,就是在桌上放一把椅子,让我们画素描。我们大部分人都有点美术基础的,考核的目的就是看我们画得准不准。我考完了上色这组以后,看到他们还在那里画背景,我觉得我也可以,就主动去试试看。我那时候年纪很轻,看着样样都很新鲜!特伟同意我去考,我就考了。虽然考的成绩不理想,但他觉得我这个人还挺灵活的,他可能感觉画动画的人就要这样子。

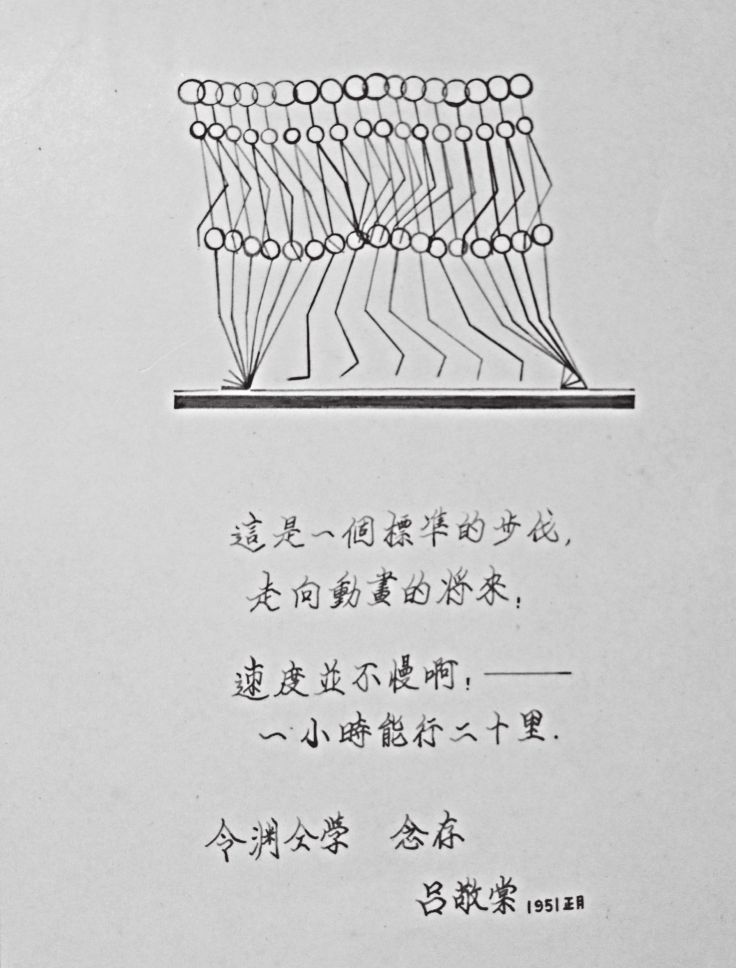

那时候我们苏州美专也有动画专业,钱家骏是主要创始人,吕敬棠、吕晋原来都在那里教课。我去参加了美术片组的考试之后才知道,吕敬棠和吕晋已经离开美专到美术片组来工作了。吕敬棠和我说,大家都在议论啊,你一个人就考了两样。其实那意思就是我已经被录取了。

傅广超: 和您同一批考进美术片组的同事还有谁?

唐令渊: 尹口羊是和我同一批进去的。我们去报名的时候还要带自己以前的作品,我听说他带去的是配色表。特伟觉得将来要搞彩色片,需要这样的人才,就决定录取他了。所以尹口羊进去以后就被分到了调色组,后来画背景,又去了木偶片组。我们那批人里头从苏州美专出来的占了好几个,有的人还没毕业。我大概是8月份进的美术片组,和我一起进来的还有高阳、杨素英、张松林、邵芝芯等等。陆青、唐澄、蒋绍基比我们早进去四个月,他们也都是苏州美专出来的。

傅广超: 您参加的第一个摄制组是?

唐令渊: 我去的时候《谢谢小花猫》已经完成了,参加的第一部片子是《小铁柱》。刚进去的时候先做上色,参加了一部片子以后又做描线,做了两部片子的描线之后就开始加动画了,《好朋友》是我参加动画制作的第一部片子。

▲吕敬棠为唐令渊题写的勉励词(唐令渊提供)

傅广超: 那段时间生产任务也不多,平时空余的时间大家做什么?

唐令渊:

那时候没有那么多戏可做,我们这批人不是动画专业出来的,对动画是很生疏的,所以一有时间特伟就安排我们学习。等于是国家花钱,让我们领着工资一边干一边学,实际上就是培养我们。特伟请了各方面的艺术家来给我们讲课,几乎一个星期一次,一个月里头总有好几次。

到了六十年代越来越忙了,学习的时间也就没这么充裕了。

到了六十年代越来越忙了,学习的时间也就没这么充裕了。

傅广超: 您印象中有哪些人来讲过课?

唐令渊:

有画家,还有演京剧、评弹的演员。我印象中有演丑角的京剧演员艾世菊

,还有画家贺天健

,还有画家贺天健

。尤其是特伟拍《骄傲的将军》那个时候,专门把演员请来做表演指导,帮原画设计分析人物的心理和动作,我当时不在这个摄制组,但是我们都去看了。特伟交友很广,后来做《大闹天宫》的时候,张光宇、张正宇

。尤其是特伟拍《骄傲的将军》那个时候,专门把演员请来做表演指导,帮原画设计分析人物的心理和动作,我当时不在这个摄制组,但是我们都去看了。特伟交友很广,后来做《大闹天宫》的时候,张光宇、张正宇

都被他请到我们厂里搞设计,尤其张正宇在我们厂里待了有一段时间。即便不是为了做片子,他也常常请人来给我们讲课。如果不是特伟会用人,能够调动他的人脉培养人才的话,在当时建立一支队伍是很难的。而且我们做片子基本都要“下生活”,有机会接触各种各样的人,可以尽量地精益求精。我总觉得在那样的气氛下大家挺开心的,都很踊跃。那个时候电影系统的领导袁牧之、陈波儿对动画片也很重视,他们也到上海来看过我们,我们真的很感动,因为我们是从国民党统治时期苦过来的老百姓。

都被他请到我们厂里搞设计,尤其张正宇在我们厂里待了有一段时间。即便不是为了做片子,他也常常请人来给我们讲课。如果不是特伟会用人,能够调动他的人脉培养人才的话,在当时建立一支队伍是很难的。而且我们做片子基本都要“下生活”,有机会接触各种各样的人,可以尽量地精益求精。我总觉得在那样的气氛下大家挺开心的,都很踊跃。那个时候电影系统的领导袁牧之、陈波儿对动画片也很重视,他们也到上海来看过我们,我们真的很感动,因为我们是从国民党统治时期苦过来的老百姓。

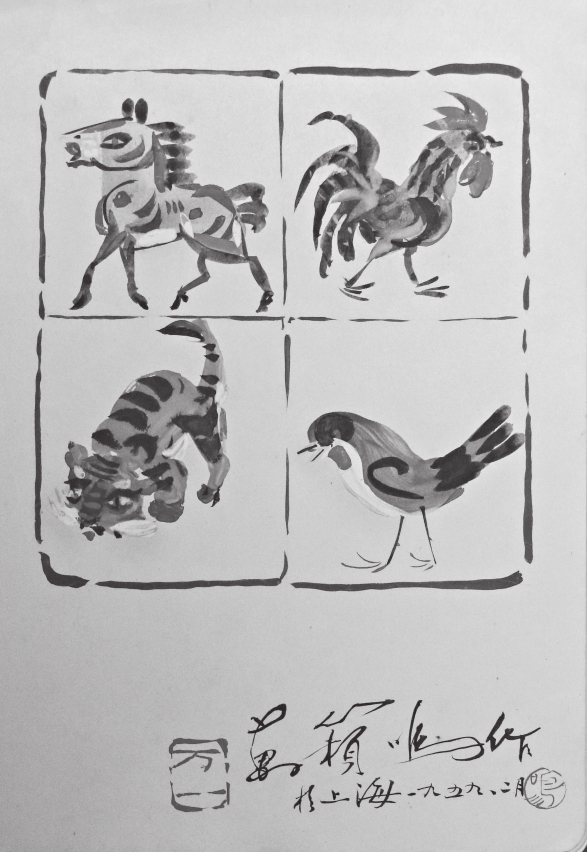

▲万籁鸣赠给唐令渊的画(唐令渊提供)

我觉得特伟挺了不起的,以前也没怎么觉得,但是现在回过头来想,能够让中国的动画电影搞出这样的成绩来,除了有党的支持,也靠特伟的领导。美术片组刚从东北来上海的时候动画制作方面都是方明负责,但他是日本人,语言上还是有障碍,讲课也不方便,只在工作里头说一些东西,留下的东西并不是很多。方明走了之后,主要就是特伟来张罗,召集了很多人才。他先从剧本抓起,把华君武

他们也叫来一起写剧本,后来又把谢田遨

他们也叫来一起写剧本,后来又把谢田遨

、包蕾这些老作家安排在文学组。万籁鸣、万古蟾从香港回来后,特伟也把他们请了过来。1953年的时候他去北京电影学校的动画班,把严定宪、胡进庆、徐景达、戴铁郎、林文肖这几个毕业生挑了回来,这几个人都是“将才”。特伟顺便还把钱家骏请了过来,那就更不得了,后来美影厂动画教学的基础都是钱家骏打下来的。我记得当时他们从老电影厂弄来一部美国动画片的拷贝,叫《小人国》

、包蕾这些老作家安排在文学组。万籁鸣、万古蟾从香港回来后,特伟也把他们请了过来。1953年的时候他去北京电影学校的动画班,把严定宪、胡进庆、徐景达、戴铁郎、林文肖这几个毕业生挑了回来,这几个人都是“将才”。特伟顺便还把钱家骏请了过来,那就更不得了,后来美影厂动画教学的基础都是钱家骏打下来的。我记得当时他们从老电影厂弄来一部美国动画片的拷贝,叫《小人国》

,用一部很旧的放映机放给我们看,钱家骏带着我们一格一格地分析画面和动作,我在这个中间学到了很多,这个办法实在是好。

,用一部很旧的放映机放给我们看,钱家骏带着我们一格一格地分析画面和动作,我在这个中间学到了很多,这个办法实在是好。

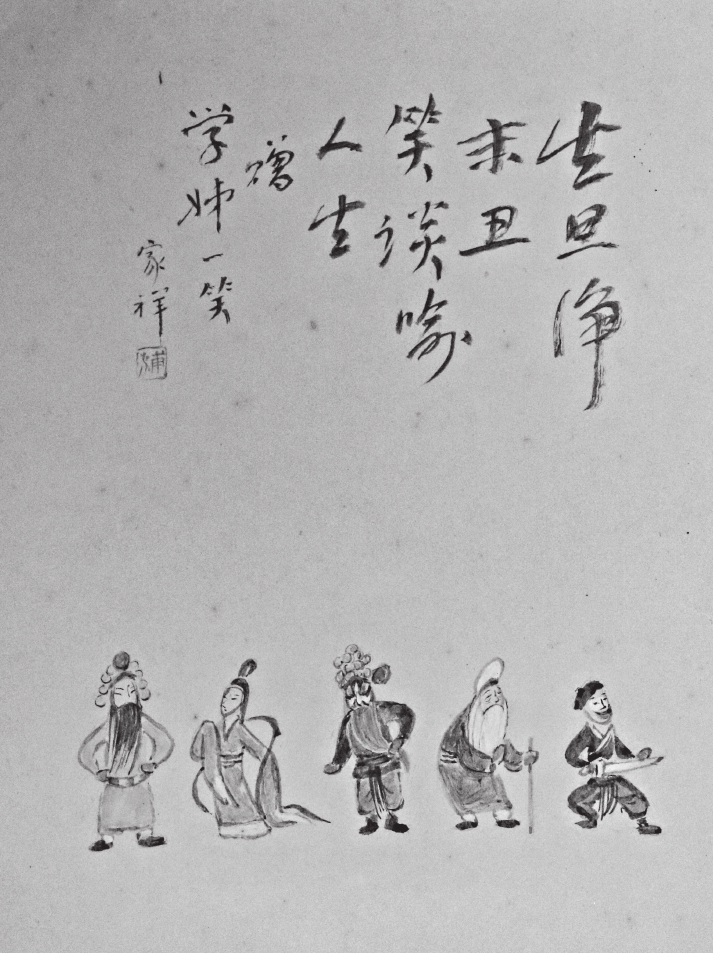

▲浦稼祥赠给唐令渊的画(唐令渊提供)

动画带给我的好处

傅广超: 您正式做原画是1956年吧。

唐令渊: 应该是的,万老导演的《大红花》和何玉门导演的《我知道》,都是那一年当中的。我开始的时候画得很老实,不敢夸张,画得不对了万老就会过来指导我。到了画《过猴山》的时候找到了一点感觉,其中有一个猴子喝了酒之后吮手指的动作,戴铁郎给了我一些建议,我加了一点弹性、拉伸的技巧,动画的味道就出来了。听说导演王树忱也很喜欢这个镜头,不过因为要跟先期音乐的节奏,剪辑把这段戏剪短了。之后我这个原画就待住了,就可以一直画原画了。

傅广超: 之后的几部片子都和当时的历史背景关系很紧密,比如《古博士的新发现》和《萝卜回来了》。

唐令渊:

对,做《古博士的新发现》是在1957年之后,导演是钱家骏,剧本是张骏祥

写的。我有印象的倒不是片子内容,是有一次张骏祥来摄制组,看到背景组画的古博士房间,觉得太简单了。他说,那个书架怎么那么小?博士应该生活在书堆里啊,我家书橱里头还有很多书呢。因为美术设计主要也是钱家骏,他开始没注意这个细节,这才赶紧改掉。那时候“大跃进”也开始了,大家工作到半夜也觉得没关系。

写的。我有印象的倒不是片子内容,是有一次张骏祥来摄制组,看到背景组画的古博士房间,觉得太简单了。他说,那个书架怎么那么小?博士应该生活在书堆里啊,我家书橱里头还有很多书呢。因为美术设计主要也是钱家骏,他开始没注意这个细节,这才赶紧改掉。那时候“大跃进”也开始了,大家工作到半夜也觉得没关系。

钱家骏最早想拍《九色鹿》其实是在1958年

,那个时候摄制组已经成立了,我也参加了。我们一起到北京去出外景,钱家骏带着我们在故宫收集素材,回到旅馆之后就拿出很多资料摸索,大家都全心全意、一门心思地做这件事情,很开心。但正式做《九色鹿》已经是改革开放以后的事了,我没有参加。

,那个时候摄制组已经成立了,我也参加了。我们一起到北京去出外景,钱家骏带着我们在故宫收集素材,回到旅馆之后就拿出很多资料摸索,大家都全心全意、一门心思地做这件事情,很开心。但正式做《九色鹿》已经是改革开放以后的事了,我没有参加。

傅广超: 《萝卜回来了》是您参与集体编导的作品。

唐令渊:

这个也是“大跃进”当中的事,厂里鼓励我们到外面去采访、找本子,或者找点做片子的材料。

结果他们有人找到一个《萝卜回来了》的故事,特伟一听就说这个好,他马上就抓住了一个主题—“人人为我,我为人人”。那个时候的政策很注重教育,强调我们是“孩子们的灵魂工程师”。

结果他们有人找到一个《萝卜回来了》的故事,特伟一听就说这个好,他马上就抓住了一个主题—“人人为我,我为人人”。那个时候的政策很注重教育,强调我们是“孩子们的灵魂工程师”。

傅广超: 1961年的《太阳的小客人》的造型设计、动画技巧都很有特点,但是看过的人很少。

唐令渊: 《太阳的小客人》挺有意思的,我只是普通的原画,阿达是造型设计,设计那个太阳小信使的时候我出了一些小点子,这个事很偶然。我这个人听人说话时常常要开小差,有一次在开会,我觉得没意思,就走神了。当时大家还在考虑这个小信使的造型怎么设计,我当时不知道怎么就想到了观音菩萨头后面那一圈光。正好阿达坐在我前边,我就跟阿达说了,这个小信使头上加一圈光蛮好嘛,是一个块面,能表现光,上颜色的时候也方便。阿达一听就用上去了,最后设计成了一圈火焰。

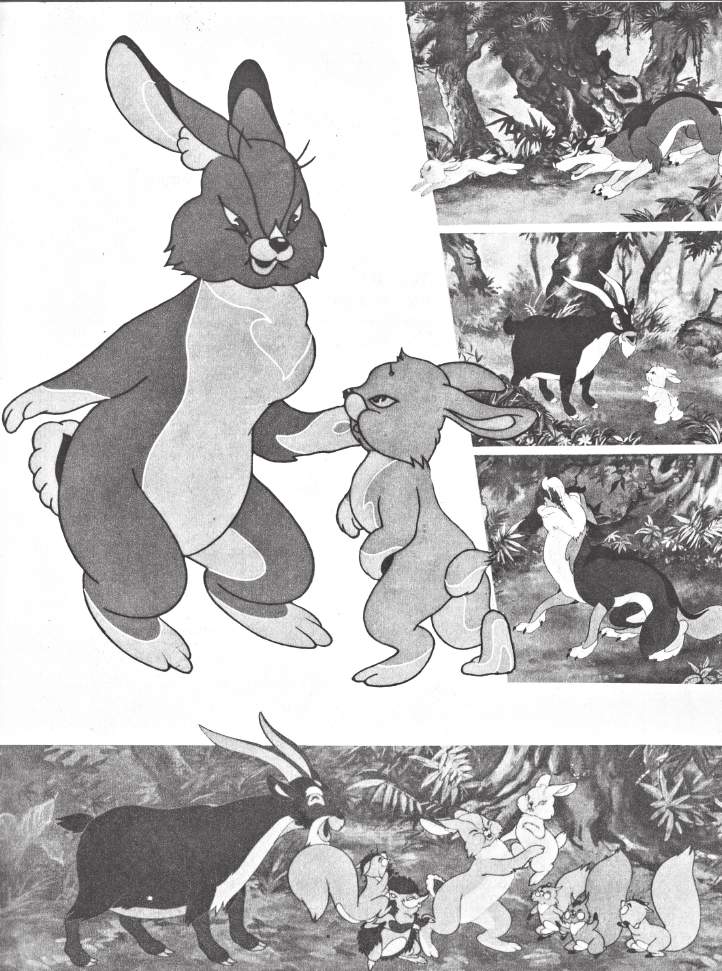

▲《我知道》剧照宣传画(空藏动漫资料馆提供)

▲《大红花》剧照宣传画(空藏动漫资料馆提供)

傅广超: 之后您就去参加剪纸片的拍摄了,《等明天》应该是您担任剪纸片动作设计的第一部作品。

唐令渊: 调去剪纸片组的经过我记不清了,《等明天》的导演胡雄华之前也是从动画片组调到剪纸片组的。在剪纸片组我还做过制片,挺有意思。反正剪纸片、动画片的原理是一样的,他们按照动画制作的规律总结出一套拍摄剪纸片的操作方法,这里面胡进庆功劳很大。其实搞剪纸片的几年,我挺有收获的,那种感觉跟在纸上画不一样。我感觉在学习分解动作的时候,一格一格去扳动作比用手画更直观,进步、提高更快。最简单的就是走路的动作,步子怎么迈,后脚跟怎么着地,怎么走更稳,我很有体会,对我生活中走路也有帮助。一直到今天这个年纪,人家还说我走路的步伐很像年轻人,这就是动画带给我的好处。

傅广超: “文革”期间,您在干校主要做什么?

唐令渊: 在农田里头能挑就挑,能耕就耕。其实搞文艺的人不懂种田的,但是我还好可以挑80斤重的东西,已经不错了。到1972年就回厂搞片子了,《小号手》我参加了,做原画。但片头没有我的名字,因为那时候我们是属于另外一种人。虽然名字没有上银幕,但是从《小号手》开始我琢磨出一些动作表演上的体会,收获很大。后来有一部故事片《闪闪的红星》,故事和《小号手》差不多。

傅广超: “文革”结束之后,您参加制作的就都是剪纸片了,先后有《山伢仔》《刺猬背西瓜》《南郭先生》。

唐令渊: 对,《山伢仔》印象已经不深了。我记得《刺猬背西瓜》片头上的字还是叫我写的,我用左手拿毛笔学孩子写的。《南郭先生》是我在厂里参加的最后一部片子,我负责设计的戏里有一个镜头是南郭先生赶仙鹤,我专门到西郊的动物园去看仙鹤,看了好久,琢磨出来这么几个动作,节奏还不错。

改革开放以后,大家逐渐可以看到很多国外的东西了,我的老兄就在国外,他从外边买回好多画册,其中还包括凡·高的作品,有时候我就拿到厂里去给大家参考。以前我订了一套杂志也挺好,现在说不上名字了,里头有好多画,我也会拿到厂里去给背景设计人员参考,我发现真的对他们有用。

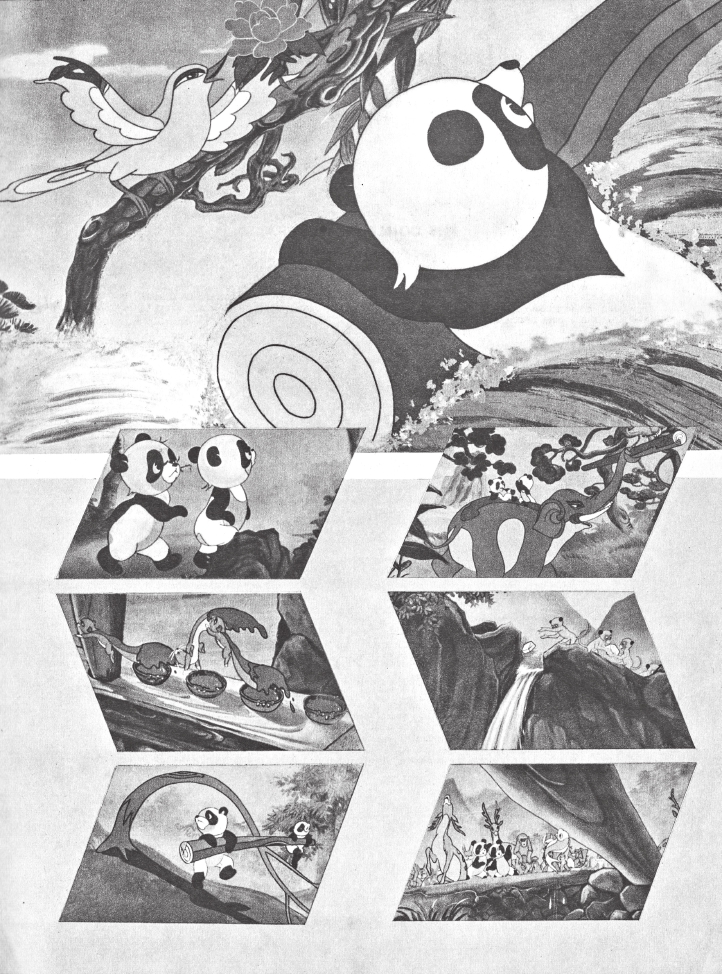

▲《太阳的小客人》角色造型,阿达设计(空藏动漫资料馆提供)

左起:太阳公公、小信使、警察

不到一个月,钱家骏教出的100个学员都让日本人满意了

傅广超: 之后您就去华山中学教书了?

唐令渊:

对,叫我到华山中学教动画职业班

,我跟陆德华去的。我本身也不是老师出身,开始教起来很难,我就从美影厂资料室里头借了很多资料出来拷贝,给学生们学,主要都是钱家骏留下的资料。1983年的时候我生了一场大病,就没有再去教,到了1985年我就退休了。

,我跟陆德华去的。我本身也不是老师出身,开始教起来很难,我就从美影厂资料室里头借了很多资料出来拷贝,给学生们学,主要都是钱家骏留下的资料。1983年的时候我生了一场大病,就没有再去教,到了1985年我就退休了。

傅广超: 您退休之后就受聘到深圳去了吗?

唐令渊: 1986年去了翡翠教学生,我就带了很多资料去参考,逐步教他们画。我也不知道到底教出来怎么样,让他们去说吧,算是带出一些人来,有的学生还挺好的。我去的时候就讲好了,我只教一年,我也不做导演,再教下去也没有什么好教了。一年之后,我就回上海了。

我当初还想叫阿达去翡翠给他们上上课。1987年过年前,正好是年假的时候,我从深圳回来到万老

家里,算是提前拜年了,正好碰到阿达也在万老家。阿达说他过年后要到香港去一趟,我就说等他从香港回来的时候可以顺便到深圳给他们教教课,他答应了。结果没想到,等过完年以后我到了深圳,他们告诉我阿达没了

家里,算是提前拜年了,正好碰到阿达也在万老家。阿达说他过年后要到香港去一趟,我就说等他从香港回来的时候可以顺便到深圳给他们教教课,他答应了。结果没想到,等过完年以后我到了深圳,他们告诉我阿达没了

,我当时都不信。当时他才五十多岁,太可惜了。

,我当时都不信。当时他才五十多岁,太可惜了。

大概是1988年,程助

来找我,他要在杭州搞动画培训,培训出来的人替日本做加工片。他先找了画家丁斌曾,丁斌曾知道我退休了,就推荐我去帮忙。程助准备招100个学生,到了杭州以后就召集一大批年轻人来考试,我们要负责出题、考核。我当时还把浦稼祥也叫去了,考试搞得比较郑重,比较注重测试考生的综合绘画能力,包括形象、动作和线条多个方面,最后录取了100个人。但是日本人的要求是两样的,他们只要线条的效果好,可我们招来的学生很多没有专门训练过线条,日本人不满意,要求重新招。其实重新招也没有什么意义,我就没办法了,只好把钱家骏请去,让他训练这些学生。钱家骏真的是有办法,线描功底好,又懂理论,来了之后专门教学生们拉线条。好了,不到一个月,大概两个多星期之后,这100个学生都让日本人满意了。那个时候已经有电视机了,我就和程助说,可以把钱家骏教课的过程录下来,以后还可以通过电视机来教学生,我记得是录过像的。

来找我,他要在杭州搞动画培训,培训出来的人替日本做加工片。他先找了画家丁斌曾,丁斌曾知道我退休了,就推荐我去帮忙。程助准备招100个学生,到了杭州以后就召集一大批年轻人来考试,我们要负责出题、考核。我当时还把浦稼祥也叫去了,考试搞得比较郑重,比较注重测试考生的综合绘画能力,包括形象、动作和线条多个方面,最后录取了100个人。但是日本人的要求是两样的,他们只要线条的效果好,可我们招来的学生很多没有专门训练过线条,日本人不满意,要求重新招。其实重新招也没有什么意义,我就没办法了,只好把钱家骏请去,让他训练这些学生。钱家骏真的是有办法,线描功底好,又懂理论,来了之后专门教学生们拉线条。好了,不到一个月,大概两个多星期之后,这100个学生都让日本人满意了。那个时候已经有电视机了,我就和程助说,可以把钱家骏教课的过程录下来,以后还可以通过电视机来教学生,我记得是录过像的。

我自己有种感觉,日本人让我们加工的东西都是很简单、很机械的,没有内容,人物没有性格,也没有好的动作,但他们自己做的好多东西就不是这样的。为程助招完了学生之后,因为我妈妈病重,我就回上海了。后来有些地方找我去,我觉得不大适合我,最后我还是到华山中学又教了一段时间。我喜欢和学生进行轻松的交谈,交谈的过程中我常常能想到一些对学生有用的东西,无意中的一句话有时候能让人记一辈子。最简单的例子,比如说你要加动画,画一条线,其实你的眼睛不应该盯着笔尖,你心里想的应该是整体、眼睛看的应该是下一步的方向,就跟开汽车是一样的,你的眼、手是跟着心走的。这个东西就是在实践当中自己琢磨出来的。

到了1998年,我快70岁了,觉得肚子里没什么东西好教了,就回家了,后来我也不接触动画圈的事了。我觉得我这一辈子算没白过,虽然贡献不大,好在还有那么点儿成绩。

▲唐令渊旧影,摄于20世纪80年代(唐令渊提供)

采编手记

不管哪个行业、哪个领域,大量基层从业者的经历往往难以在官方文献中占有一席之地,更不易被公众关注。若按照所谓精英阶层的评价体系而论,这些基层从业者的贡献不是那么地“突出”,履历没有那么地耀眼夺目。但这不等于他们的职业经历不丰富或人生经验不珍贵。相反,正因为有一部分人不处于行业或单位的核心位置,不是某些事件或项目的直接推动者,才较少卷入各类纷扰,没有太过明确的预设立场,所以常常能够以更冷峻的目光、更平和的心态、更多样的视角来体察身边的人和事,甚至能够关注到精英人士目光所不及的细节,表露更纯粹的感性体验。

2018年10月,我们希望集中采访一批80以上高龄且较早加入美影厂队伍的老前辈,以较少为外界所关注、个人资料鲜见于文献者优先。经印希庸老师推荐,我们联系到了唐令渊老师,唐老师表示欢迎。按约定,我们于10月5日造访了唐老师寓所。唐老师的身子骨和精气神看上去好似70开外,完全不像已经90高龄的老人家。老太太的面容慈祥、淡然,讲起话来也没有形象包袱,只是像邻家老奶奶对着孙辈一样谈天说地。她说自己对动画的贡献不大,记忆力不算太好,可以随便聊聊,她尽力配合,只是怕我们失望。

我们的访谈,追求的便是轻松、“随便”的气氛,而“随便”二字又恰恰是唐老师对自己个性的调侃。如唐老师本人所讲,从小的成长环境和接受教育的方式塑造了她自由、烂漫,甚至略带散漫的个性。这种个性使得她的生活态度趋于乐观,即便生活和职业生涯遇到种种转折和坎坷,也能收拾好心态随遇而安。从事动画工作以后的唐老师在业务上是很用心的,但美影厂人才济济,基础扎实、才情过人的后学层出不穷。而她的心态始终很平和,一直在自己所处的位置踏实、本分地承担着分配到手的工作,并且在实践中积累着自己的经验和心得。

对于参与影片创作的过程,唐老师往往没有太多的印象,我提出的许多针对性较强的问题常常会指向唐老师记忆的空白处。但是一些即兴的、宽泛的提问常常能使唐老师回忆起许多相关的事件、人物,这些内容虽多为碎片化的,却不失生动,有时通过一“点”(人物、行为)还会勾连到意想不到的“面”(关键的历史节点和背景)。这种情况下我便任由老人家顺着自己的思路驰骋,捡记忆中最深刻的细节谈。

2019年8月初,我将整理好的访谈抄本寄给唐老师审阅。8月26日,我们前往唐老师寓所进行第二次采访,同时听取关于一访抄本的修改意见。一回生二回熟,这次见面我们更觉亲切,交谈中多了不少嘘寒问暖,采访内容主要聚焦于唐老师的家族及唐老师的个人成长经历,同时补充了一小部分关于加工片企业学员培训的情况。其间不免说到当今动画创作和教学方法的日新月异,唐老师还反过来向我们询问当前业界的新动向以及无纸动画的操作方法。

退休前及退休后的一段时间内,唐老师一直在参与动画职业教学、培训工作,供职的地方既有上海美影厂与华山中学合作的职业班,又有盛极一时的加工片企业翡翠动画,还有一切“从零开始”的杭州动画。对于教学细节,唐老师已经回忆不起太多,但从她零星的叙述中可以窥知,当时的教学内容多是基础的动画技法,教学要求亦趋向于“短、平、快”。加工片企业对于“速成型”的人才非常渴求,结业后的学员会在最短的时间内被输送到工业流水线上的相应岗位,这样的教学模式大大地满足了蓬勃而起的商业加工片产业所需,但老美影人基于每部影片创作而推行的“传帮带”教学(摄制组为每位原画师配两到三位经过一定基础训练的动画师作为助手,动画师在工作实践中随原画师学习、提高业务水平)已经无法完整地在加工片的制作中推行。虽说制作加工片的动画师依旧能够随经验丰富的原画师学习,并通过不同的动画项目提升业务能力,但学习的方法与内容多受制于客户的要求及快节奏的生产模式,与老美影人的创作有很大不同。

限于本书的选题及篇幅,此次编选的唐令渊访谈录大部分是第一次采访的成果,约占唐令渊访谈抄本总字数的20%。