第一章

时刻警醒,打造无与伦比的专注力

长久以来,人们对手机上瘾的一个误解是,大脑并不会因为我们多看两眼手机造成器质性的伤害。事实上,其上瘾的模式与心理活动的表现竟然与物理性的上瘾如吸烟、酗酒、吸毒有很多惊人的相似之处,如不加以限制,对大脑也会产生不良影响。

对专注力构成威胁的重要因素之一,就是时下易被人们忽视的手机上瘾。本章重点在于从系统思考的视角,去解析分心上瘾背后的要素和机制,从而确定克服上瘾的要点,重建我们的专注力。

第一节

如何提升自律,对手机说No

甩不掉的手机

坐在高铁上,乘客们都在等候火车开动,这时候他们一般在干什么?没错,看手机!大家用手机打发时间似乎已经是平常事了。很多人打开手机的初衷是想反正闲着也是闲着,不想干坐在那里浪费时间,然而一旦进入手机的世界,又岂是说抽离就能抽离出来的?

据统计,目前国人最常用的App之一就是微信,中国已被称为“微信上的国家”,人们通过它即时联系朋友,了解朋友圈里的各类动态,阅读公众号中的自媒体文章,参与微信群里热火朝天的讨论,收发各类文件……微信与人们的日常生活变得密不可分。

每个微信公众号背后都会有一个团队,他们的使命之一就是吸引读者的眼球。他们整理和撰写各种文章,这些文章就是他们的“钩子”,目的就是抓住你的注意力,然后像水田里的水蛭那样黏住你,在虚无的移动互联网空间和你如影随形,一旦你稍有懈怠,专注力就被它狠狠吸走了。

公众号里的文章并非都是有害的,恰恰相反,很多文章会给我们带来启迪,引人深思。但是有多少次,本来只是想在某个公众号逗留一会儿的你,渐渐变成多看一会儿,一小时后发现自己已经陷入其中而无法自拔。微信上让人驻足的信息实在太多了,人的注意力不可能长久停留在某一处,于是我们就疯狂地刷屏,如果哪篇文章偏长而又迟迟没有出现我们期望的内容,就会毫不犹豫地转到下一篇,如此循环往复。

朋友圈、公众号、各类微信群的信息无休止地轰炸着我们的神经。如果你觉得某位微信好友的信息、朋友圈的更新对你异常重要,那你24小时关注他的动态都可以;同样,如果某个公众号让你念念不忘,你也会时刻惦记着看上一眼。身边如果有朋友说他不用微信,那大家一定会觉得他是从火星来的。

具有讽刺意味的是,虽然很多人都是利用碎片的时间来扫描朋友圈的动态,但事实上一旦你打开了这个“魔瓶”,它就会让你养成在任何想放松的时候都去刷两下的习惯。

刷朋友圈最糟糕的结果就是深陷其中走不出来。那些抖音、“今日头条”的讨论区以及微博的热搜话题,都化身为让受众刷个不停的“怪兽”,任凭心底想着停止刷新,手还是不听使唤地刷呀刷呀。

职业咨询顾问如果无法严格按照事先制订的计划推进项目,极有可能造成项目的延期,而延期则极有可能导致项目的失败。虽然没有人愿意看到项目失败,但事实是任何一个交付时间点的松懈都有可能造成项目的失控,所以对每个里程碑节点都应当设置严格的时间限制,这对我们处理事情也具有借鉴意义。下面,我们来看两个案例。

【案例一】

为了应对忙碌的工作,改变屡次被上司批评缺乏工作效率的局面,刘晓利用业余时间上一门叫“时间管理”的课程。他试着去做一些老师说的“重要但不紧急”的事情,比如提前一周对即将要拜访的客户做好需求分析。但每次当他坐下来要认真动手研究时,才发现自己根本无法保持专注五分钟以上,想想下周的时间还很遥远,客户的需求也好像变化多端,在烦心了五分钟后,就萌生了先刷刷手机的想法。一个小时过去了,刘晓发现自己对这个客户还是啥也没分析,想想今天还早,于是就顺势把这项“重要不紧急”的任务推到了明天。可想而知,刘晓虽然懂得时间管理的大致原则,但由于执行环节的专注力出了问题,工作被动和混乱的局面依然如故。

【案例二】

李欢是个挺上进的女孩,大学毕业后在一家大型国企工作,也许是因为单位里的工作节奏偏慢,每天感觉无事可做,时间一长,她就有了焦虑感。她经常会去书店里买各种励志书和专业书,也会在手机微信里订阅大量的公众号。过了一段时间后,她发现买的绝大多数书籍都被束之高阁了,至于手机上公众号的文章倒是看了不少,但看后却好像什么也没记住。李欢每次买到书后,都会喜滋滋地摩挲着书籍的封面和书脊,把它们带回家中,但也仅此而已。当她每次下定决心要把一本书从头到尾读完时,却总是无疾而终。她痛苦地发现,自己在文本上的注意力最多只能维持30分钟,在同样长的时间内,一般的碎片式文章早就看了不下两篇了,但对于厚厚的书籍,这个挑战的确挺大。李欢陷入了痛苦的沉思,她自己也不知道什么时候变成了这样,只记得上学的时候大部头的小说也没少看,然而现在长文本的阅读却变成一个棘手的任务了。她试着记录自己每次看一本新书能够坚持的时长,却发现两次阅读间隔的时间被拉得越来越长,单次读书时间越来越短,无法坚持注意力阅读长文本,每天倒是没少碎片化地阅读,在手机屏幕上所花的时间要远远超出任何一项事务所花的时间。

上述两个案例的主人公都有意愿做出改变,他们都在积极地探索,但在具体执行的时候,由于专注力出现了问题,都无法落实到位。这背后的原因就是无所不在的手机信息分心和上瘾现象对专注力造成了损害。

手机上瘾背后的原因

十几年前,iPhone的诞生被称得上是一个划时代的事件,当时很少人意识到智能手机的诞生会重塑这个世界。如今,手机这块屏幕上几乎有人们能想得到的一切,电影、书籍、工具、媒体、游戏、社交、金融、衣食住行……手机已经成为人体第三只手一样的存在,以至于手机一旦电量低,很多人就会极度缺乏安全感,产生焦虑情绪。

可以说,让现代人完全脱离手机已经不现实,智能手机其实是作为人类的高科技工具而被发明的。提到工具运用的利弊,可以用鸦片做例子,少量的鸦片可以入药,大量地吸食鸦片却足以让人上瘾。人们喜欢看手机,最初肯定是因为其满足了人们的相关需求。

如果发现自己有两条以上下述表现的话,就应当引起警觉,因为这已经是典型的电子产品上瘾症状了。

(1)24小时都拿着手机不放;

(2)工作、学习、走路、吃饭、睡觉时都紧紧攥着手机;

(3)想专心写个文档,刚写几个字就要看一眼手机;

(4)一离开手机就好像丢了魂一样。

那么,手机依赖背后的深层原因是什么呢?

人们对手机的迷恋,最初可能是由手机内容驱动或纯粹由娱乐驱动,很多时候也是由自己的行为模式造成的。这种由行为模式造成的手机依赖会反过来强化手机上瘾,对我们的专注力造成破坏,形成习惯性的分心。

在习惯性分心之后,人们感到无聊时就会想要打开手机的App,打打游戏看看朋友圈;情绪上感觉到压力时也会拿起手机来排遣焦虑,因为手机太容易触及,其他排遣方式太复杂,远不如用手机刷刷微博、微信来得直接、方便。于是人很容易建立起一个一有压力就刷手机的条件反射弧。而一旦开始刷手机,就会“拿得起,放不下”。

在手机上、网络上搜索相关材料上瘾,也是很容易落入的陷阱,因为人类的本性里有贪欲,当你发现手机里、网络上有那么多免费资源时,那种由下载带来的快感是无与伦比的,简直停不下来。在一通搜索和下载后,似乎感觉已经耗尽了心力。于是,从刷手机晋级到“囤积癖”,为了获取材料而获取材料,丢失了当初搜索的初心。

第二节

破解手机上瘾的密码

人们会惊诧于自己与手机密不可分的关系,一个常见的情形是,很多人刚刚下定决心:在问题得到解决之前不去触碰手机,就又轻易背弃了自己的初衷去刷手机,事后还懊悔不已。那么,让人懊悔不已的手机上瘾,其形成机制究竟是什么?

答案是:我们大脑的奖赏机制与刷手机带来的快感引发的多巴胺大量分泌的脑回路循环。

只有掌握并破解了这个密码,我们才能有效阻止奖赏机制与多巴胺的循环回路,避免上瘾被不断强化,直到终结上瘾行为。

手机上瘾的生理机制

让我们来看看大脑和上瘾的生理机制。根据《疯狂成瘾者:TED脑科学家的戒瘾成功之路》( Memoris of an Addicted Brain )一书的描述,大脑皮层有前半部分和后半部分:前半部分主要由前额叶皮层组成;后半部分掌管知觉,负责感知事物的样貌和声音,即世上的事物是怎样的。大脑的奖赏系统位于大脑底部纹状体,正是奖赏形成了对快乐和成功的预期,以及目标达成时的满足感,从而驱使前额叶皮层做出直接的行动。

多巴胺作为有意动作的燃料,进化了上亿年。刺激与可能的奖赏相匹配,形成对可能奖赏的期待,但若每次总是出现同样的旧奖赏,多巴胺的水平会下降。因为一旦奖赏是确定的,你就不需要多巴胺了。由此可见,多巴胺无疑是一个重要的角色。它就像一只攻击性很强的怪兽,时不时冲出来到外界觅食,要获取新的养分来反哺期待的奖赏。奖赏系统直接决定了什么样的成就称得上是奖赏,从而刺激大量的多巴胺分泌。多巴胺分泌的强度又反过来决定寻找更多的调度奖赏体系的刺激物。

上瘾系统

除此之外,奖赏系统和多巴胺循环互动还有三个重要子要素:

(1)奖赏行为的速度;

(2)对成果多样性的期待;

(3)多巴胺的“易胜难汰”。

奖赏来得越迅猛,多巴胺分泌得就越多;期待成果的多样和变化,也促使多巴胺分泌得更多!这些要素的整体相互作用,我们可以称之为“上瘾系统”。

奖赏行为的速度

人类的天性是付出了劳动,就希望马上看到回报。谁愿意长期做无效工作呢?手机上很多App的算法也是针对这一特性做的设计。比如,用户在“抖音”中看街舞类视频,后台会发现此用户偏爱看这类视频,当前两段视频看完后,用户就会期待下一个,而后台就不失时机地推出第三个,用户也非常高兴,在这么短的时间内刷视频的动作就得到了奖赏回报,而且回报的速度还很快,在秒级的时间间隔内,后台接二连三地推送用户喜欢的街舞题材视频,让他大呼过瘾。这时候多巴胺的分泌也开始迅速上升。

对成果多样性的期待

还以上述“抖音”为例,在观看了一连数个类似的短视频后,刺激用户手指往下滑动的动因主要是对下一个视频的期待。注意,是期待导致了停不下来的刷短视频行为。在刷视频的场景中,用户长时间滞留的重要驱动因素是因为他对下一个视频充满了期待,而且此期待会强劲地维持相当长的一段时间。

“易胜难汰”

多巴胺在每轮行动筛选中,秉承的是“易胜难汰”原则。什么叫“易胜难汰”?它实际上是人类本能的体现。想想看,如果你习惯了300兆的宽带,让你再回到慢如蜗牛的电话拨号上网时代,你能接受吗?如果一边是精彩的美国大片等着你去看,一边是枯燥的论文提纲需要写,在工作截止期限模糊的状态下,很多人的多巴胺和奖赏系统会马上给出非常清晰的指向——看大片!这种“易胜难汰”的选择倾向是与我们挑战舒适区——尽早完成手头复杂工作任务的愿望——背道而驰的,需要很多工具、信念去扭转。

“易胜难汰”的原因是背后有强大的多巴胺,野性难驯的多巴胺可以分分钟粉碎你很多宏大的计划,直接按照“趋乐离苦”的法则行事。这就是为什么很多人年初制订了计划,却连计划哪天夭折都不知道的直接原因。

“易胜难汰”也会让人越来越在意让自己兴奋的所谓“高频”事件,而摒弃那些无法让自己兴奋的所谓“低频”事件。在“易胜难汰”的世界里,时间仿佛不存在了,嗜血的多巴胺吞噬着一个个“高频”的“盘中餐”。这也是为什么大量的信息容易让人变成一个信息的狩猎者,而非信息的精耕细作者,更非一个具有批判思维的思辨者。

在手机的信息中,那些深得奖赏系统青睐的文字,必然和个人的先天禀赋、道德水准、所受教育及个人喜好息息相关。同时一些刺激性的文字也会像水蛭一样死死地咬住读者的内心,形成轰炸之势,一个直接的后果是,这个人已经沉溺其中了。沉溺其中的人,眼部的瞳孔会急剧放大,长期记忆会彻底让位于短期的工作记忆,让人失去思考能力,只剩下欲望。即使是你以为的行为模式的问题,也会对大脑产生器质性的影响,而且这种影响会在系统的作用下不断强化,以至于不可逆。

干预机制

毫无疑问,从培养自己专注力的角度出发,我们需要建设一套干预机制,有效地破坏目前失衡的、只基于人类本能反应的大脑生理运作系统,并有意识地建立起适合自己的正向奖赏反馈机制。

建立干预机制需要科学的方法,我们来看看究竟有哪些方法能够奏效:

(1)设置任务完成的倒计时机制。很多任务可以通过无限延长工作时间,以透支身体健康为代价,把原本可以一小时完成的事情拉长到四五个小时做完,有了倒计时机制后,每一分钟都变得很重要。它可以帮助我们保持紧张感和紧迫感,明白每一次分心都有可能导致工作无法完成。如果倒计时机制每一次都可以帮助我们迅速完成手头工作,这种自信就可以推动建立正向循环,一进入工作状态,我们的第一感觉就是要迅速完成任务,这样我们也会越来越专注。倒计时的工具也很简单,只需要在秒表中做好相应设置即可。

(2)记录分心的次数,并在一定的时间段内设置分心次数的上限。可以准备一本本子、一支笔,每次刷手机或干别的事,就添上一笔,以“正”字来统计最终的次数。刚刚开始时,次数的上限可以设置得相对宽松一些,比如每周10次。当额度用完时,本周就不能轻易刷手机了。在接下来的一个月,可以把上限缩小到每周5次,并维持3到6个月。如果在6个月内,每周都把次数控制得比较好,就可以进一步加码,减少到每周只有一两次。

(3)记录分心的时长,看看每次分心的时长是否可以控制在5分钟之内。老实说这是一个挑战,一旦分心想去刷手机,没有15分钟恐怕很难中止,这需要我们练习浅尝辄止的本领,也需要练习从上瘾场景中即时抽离的能力。

浅尝辄止的技能很多人在日常生活中也运用过,比如浏览报纸的大标题,迅速看一下网上商城的货品名称、种类。但这个本领竟然在刷手机时失效了,什么原因?手机中很多商业化的App通过算法已经掌握了你的兴趣点,微信公众号中的标题已经打磨得具备魔力,让你一定要点进去一看究竟。浅尝辄止的核心就是面对再诱人的标题,也仅仅看看而已,绝对不要点击标题,不要为没点进去查看详情而遗憾。这样反复训练,就可练出一套炉火纯青的浅尝辄止的本领。

自己意识到进入了分心状态,在紧迫感的感召下,毅然决定退出这一状态,转而伏案专注工作,这就是抽身出离。问题是如何实现退出。很多人的手、脑、眼睛面对上瘾的场景已经不听使唤了,更不要说毅然退出了。这时就要树立上瘾是很严重问题的意识,严重程度好比人溺水,不是开玩笑,说得严重点,上瘾是会废掉一个人的。知道严重性以后,心中可以默默数数,数到“3”或者“5”就果断把手机放下、关掉。

上述做法之所以重要,是因为分心偏离了工作目标,持续地分心,随性地任多巴胺与奖赏系统对接,最大的问题是促进了自身上瘾模式的强化,距离工作的目标也会渐行渐远。毫不夸张地说,久而久之,这些强化就会定型,形成定式思维及行为习惯,穿上金钟罩的多巴胺与自我奖赏系统就会跟宿主(我们)牢牢绑定,并给我们打上习惯性分心、根本无法长久专注的标签。如果你意识到上瘾系统恰恰就是通过这些非常规的行为进行犒赏,你还敢轻易中止手头的活动而“助纣为虐”吗?

上瘾系统的强化不单单体现为刺激物的阈值钝化,造成多巴胺对刺激物更加疯狂的搜寻,还体现为对时间、空间的任意突破。以前我们可能只是把玩手机游戏、刷抖音限制在上学、上班、案头工作以外的时间进行,但由于多巴胺对奖赏系统的持续刺激,它主动冲击正常工作学习大脑和思绪的频率也会加强,工作学习思绪随时被上瘾系统劫持,会造成注意力无法持续集中,即使在状态尚佳的情况下也是如此。这就会带来非常严重的问题。

因此,我们需要保持十二分的警觉,对于进行到一半的工作,切不可随意放下;对于正在进行的会议,切不可随意懈怠。记住,每次刷手机就是多巴胺给自我奖赏系统这头怪兽投喂营养品,让它茁壮成长。而每一次的投喂,就是与自己的专注力作对,就是与自己的美好前程作对。这绝不是简简单单浪费时间的问题,如果随意中断手头的工作,转而去寻觅外部刺激物,案头工作自然无法有效进行,也无法进行深入思考,上瘾模式则会进一步强化和升级,在时间和空间上进行突破。它可以出其不意地出现在任何一个工作环节,尤其是当工作本身尚未到达截止期限时,它更是堂而皇之地将这一机制变成一种常态。

防止分心需要有意识地区分哪些才是我们真正应该关心的,哪些不是。很多人低估了干扰项的危害,干扰项最显而易见的危害是延误计划实施的时机,所谓“持志如心痛,一心在痛,人安有工夫说闲语,管闲事”(摘自王阳明《传习录》)。有目标就奔着目标去,按照计划实施,不可以分心做其他事情,哪怕其他的事情再正当、再有意义。

【案例】

关于“分心”,两千年前就有个可供参考的例子。在秦王嬴政决定统一六国攻打韩国时,秦国已经拿下韩国都城新郑的重镇成皋、荥阳,欲一气呵成拿下都城,此时韩国派出谋士郑国来施展“疲秦之计”。郑国来见嬴政是很冒险的,但他的建议的确很有意义。他建议秦王要国富民强,必须先投入大量青壮年劳力修建水渠。这样一个建议当时竟然引起了秦王的重视,而直接延缓了秦国攻打韩国都城的计划。不得不承认,如果这一计策最终顺利实施,不但可以帮助韩国极大延缓生存时间,而且短期内必然极大消耗秦国的财力、人力、物力。随着时势的转换及变化,秦国是否会攻打韩国也未可知了。

最终,嬴政识破了韩国的计谋,中止这一“分心项”的继续发酵,依然将武力统一六国作为紧迫的国策,最终成立了统一的秦王朝。

第三节

给专注力加点油

专注需要仪式感和纪律。首先来看看仪式感。

仪式感

“仪式感就是使某一天与其他日子不同,使某一个时刻与其他时刻不同。”《小王子》里狐狸曾经说过这么一句话。的确,仪式感可以是一系列非常正式的动作,也可以是哪怕一个小小的安排,为所做的事情赋予特别的含义。想象一下一家人要等聚齐了一起吃晚饭,这时候晚饭已经不单纯是为了吃饱,而是家庭团圆的象征。早晨起来打开窗户,也不单纯是为了透口气,而是告诉自己新的一天开始了。

通常,我们对仪式感的理解会比较窄,比如,大型庆典通常会讲究仪式,这些仪式往往昭示着某件事情的正式开始。这些仅仅是仪式感的表面,仪式感的真实内涵比它要广得多。

仪式感实际也预示着身份的一次转换,因为仪式赋予了我们做事的规范。做事情就需要对时间、空间注入心力,帮助我们加强对做事的认知,无形当中也起到助力的作用,在我们分心的时候,仪式感唤醒了自己对所做事情保持专注的承诺。

面对中学生年龄不大、自制力差、容易上课时玩手机的特点,国内的很多中学现在有这么一条校规,学生早晨到了学校后,手机一律上交,这期间学生无法接触手机,到了下午放学的时候再由班主任老师发还给学生。这本是一个无奈之举,但效果却非常好,时间一长,就成为学生入校学习的一种仪式,学生们在学习时不再因为手机分神。

有效阻挡外部上瘾物,保持专注力对于成人来说也同样重要,这其中的一个重要举措就是保持工作的仪式感。

正如上文所述,中学生到校后需要上交手机,这是让学生明了学校与家的界限。到学校来就是专心听讲、学习知识的,而不可以像在家那样随意使用手机,也不可以随意娱乐和吃东西。这些行为是仪式感的一部分,是家中宝贝身份的终了,学生身份的启动。

在沉浸于某一项案头任务之前,我们可以尝试微闭双眼,默默念:我会尽力在接下来的一小时里,完成第一单元的练习,我会让自己融入练习中,不允许一丝一毫地分心,不将时间挪作他用。我会在一小时以后享受全身心投入后的喜悦和收获,我也会评估与反省自己的不足。如果我有不当的时间使用行为,我会直面这些错误,努力克服,在下一个时间段内不再犯。

这一段发自心底的默念,会时刻提醒我们尊重时间、尊重自己独处的空间,把握工作中的心流状态。工作心流是我们做事的最佳境界,当心流出现时,几乎不可能去想看手机或者干别的。

【案例】

大林最近从打工一族变身成了一名自由职业者,这是他向往已久的工作状态,自由不受约束,又可以做他喜欢做的事情。然而,最初两个月的工作效率之低让他头痛不已。原以为一旦为自己工作,浑身会充满干劲,效率会直线上升,但事与愿违,每次坐在写字台前要奋笔写文案时,总是进入不了状态,一会儿溜到自己喜欢的社交网站上瞅两眼,一会又打开手机淘宝下个购物订单。让他最不适应的是目前的工作环境。过去,上班进了公司,坐在自己的办公桌前,自动进入了工作模式,虽然也会时不时走神干点别的,但还能中规中矩地把手头的活儿延迟一点处理完毕。现在坐在家里做事这一问题就显得格外严重,大林很快找到了原因,家里的环境模糊了工作和生活的界限,自己似乎处于永远放松,又永远工作的状态。

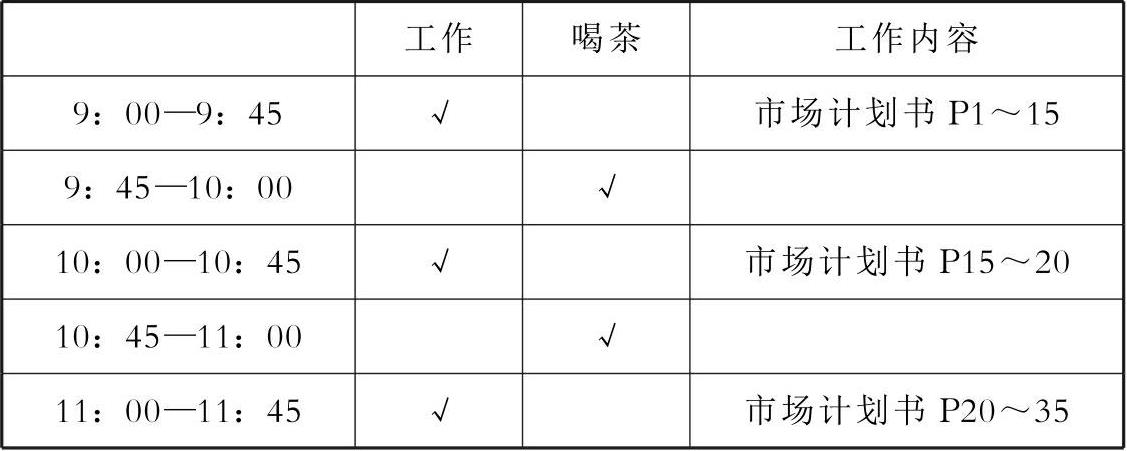

大林打算做些改变。首先把在家工作的环境整理出来,把与工作无关的物品、贴画、电器一律挪出工作室。接着,确定自己工作的时间是从上午九点开始,每45分钟为一个工作单元,一个上午就分成了三个有效的工作单元。在每天工作之前,沏一壶茶,饮下的第一口茶就是开工的信号。大林暗下决心,把工作仪式和对工作时间的承诺进行到底,坚持喝茶打卡,还设计了一张打卡的表格,用闹钟给自己设定每次专注时长为45分钟。就这样,通过一天天的坚持,大林的工作状态从原先的松松垮垮变为全神贯注。大林上午的打卡表格如表1-1所示:

表1-1 大林的上行打卡表格

从以上案例我们不难看出,工作的仪式感可以刷新人的精神面貌,帮助我们遵守专注工作的承诺。

纪律

伴随专注工作的另一个关键是纪律。因为仪式感实质是做了承诺,守住承诺是要依靠纪律这根强有力的支柱来维持的。

上述案例中的大林还有一点我们可以借鉴的就是他对每段工作时间做出了百分百专注的承诺,并严守这一承诺。自从他设了闹钟后,对于进行到一半的工作,就不会随意放下,这是他自己定下的纪律。大林知道自己迈出了不做打工族这一步,就需要有强大的自律来支撑。否则,他宁愿回到公司看上司的脸色,做自己不喜欢的事情,因为他可能根本就不具备自由职业者把控时间的能力。

大林用纪律和行动捍卫了自己的选择,他对专注的承诺,看似不经意的上班仪式,以及不随便中断自身专注进程,这些严格遵守的纪律都让手机等电子产品失去了对他下手的可乘之机。

···

本章小结

有效阻挡手机上瘾,首先需要保持对时间流逝的警觉,留意拖延的行为,做好时间的管理。另外,保持专注力的一个核心举措是对工作保有仪式感。仪式的本质是对所做事情的一份承诺。举行仪式的同时,实际也做了一次身份的转换,仪式赋予了你做事的规范。做事情就需要对时间、空间注入心力,不可以辜负做事的时空。

牢牢地抓住关键要素,有意识地区分哪些才是我们真正应该关心的,哪些不是。持续地分心,随性地任多巴胺与奖赏系统对接,后果就是促进了自身上瘾系统的强化,使自己与工作的目标渐行渐远。这些影响会在系统作用下不断得以强化,以至于不可逆。对此,我们要有十二分的警觉。