校长邓季宣

九中众多校友无人能够忘却邓校长,他是学校的创办人并且全力推动学校健康发展,俨然成为全校教职员工的精神支柱。

邓季宣校长是安徽怀宁人,1892年出身于书香门第,为清代著名书法篆刻家邓石如的五世孙。1919年赴法国勤工俭学,先后就读于里昂大学与巴黎大学。在巴黎期间与陈延年、陈乔年常有交往,因为是同乡世交且志趣相投,曾相约转学去苏联。为学习俄语并筹措旅费,邓季宣去巴黎第五区Mica工厂打工,但所得工资付俄语教授学费后所剩无几,每日仅食面包一餐,终因旅费没有着落而未能成行。1925年曾在巴黎参加中国留学生抗议五卅惨案的爱国活动,次年又作为东方文化协会代表出席在巴黎举行的世界民主青年同盟大会。学成归国,历任上海复旦、光华两校文史教授和安徽大学哲学教授,其间还曾出任安庆高级工业职业学校与宣城师范学校校长。(据邓念陶《我的父亲》)

邓校长来九中以前已有丰富办学经验,并且形成自己的办学理念与独立风格。据曾在宣师就读的前辈校友回忆:“抗战前邓公季宣先生任安徽省立宣城师范(前身为安徽有名的“四师”)校长。他治理学校严格,教育与教学讲究实际,反对浮躁,树立师范学校的优良校风、学风。邓公学识渊博,办学独立自主,不与世俗苟同,与上层权势也格格不入,可说是冰炭不容。不与社会形形色色的官僚来往,嫉恶如仇。在那个时代,邓公‘我行我素’,‘我办我校’,真是具有一个教育家的超然风度与气概。邓公青年时勤工俭学,接触西方文化,而我们看到他对中华民族传统优秀文化却更有研究。他性情耿直,大公无私,刚正不阿。他崇高的师德,人格的力量,深受师生爱戴。”(王育璜《缅怀邓公 一代宗师》)

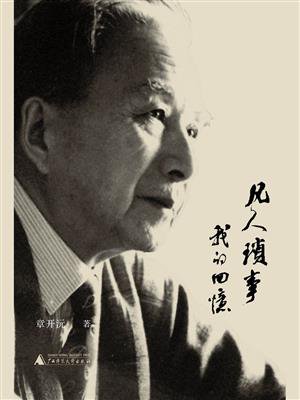

因为男生分校距校部甚远,我很少见到邓校长,只能间接感受其影响,或从道听途说中略知其人品。在我的记忆中,他身材魁梧,黑发浓密微卷,双目炯炯有神,显出一种自然的威严。常年穿一套咖啡色西装,虽旧然而非常整洁,皮鞋也擦得乌亮,颇有西方绅士风度,而言谈举止又显出传统文化的深厚底蕴。他的书法应属上乘,每年春节整个德感场家家户户都会贴上他书写的对联(红纸石印),虽属喜庆套语却不流于俗,成为这偏僻农村一道引人注目的风景线。

他全家迁居江津,妻子汪纫茞在女生部教美术,长女念陶及其弟妹都在九中读书,晚辈中还包括侄儿稼先,即现今举世闻名的“两弹元勋”。邓校长的二哥仲纯在几江镇黄荆街开设延年医院,并兼任国立九中校医,得空也常为羁旅江津的陈独秀看病送药。因此,邓校长真正是以校为家,倾注全部心血主持校务,九中以后成为模范国立中学绝非偶然。但邓校长在九中的处境并非一帆风顺,特别是1941年国内政局恶化以后,可以说是内外交困,荆棘丛生。1942年8月,他的爱女念慈不幸在江边黑龙潭覆舟身亡,而正当他强忍悲痛为九中进一步发展殚精竭虑之际,却为小人构陷,成为一场政治性与地域性权力争夺的牺牲品。邓校长被迫辞职,从而离开这个让他魂牵梦绕的农村校园。

邓校长在校内外被广为传颂的,不仅是卓越的办学业绩,还有他与陈独秀的真挚友谊。

全面抗战爆发后,陈独秀在南京获释出狱,经由武汉西迁重庆。由于他既不向共产党承认错误,又不接受国民党的资助拉拢,经济状况极为困窘,政治上更不胜纷扰。由于邓陈两家本系世交,季宣与延年兄弟又有海外留学期间的密切交往,所以陈独秀便欣然接受邓氏昆仲恳挚邀请,于1938年8月携眷来到江津。最初三家人同住一宅,稍后在白沙邓氏望族蟾秋、燮康叔侄帮助下迁居江津城外鹤山坪。邓校长不仅在生活上继续关照陈独秀,还把他的第三个儿子松年安排在九中当庶务员,协助总务处长潘赞化管理蔬菜生产及学生食堂等事务,更便于他就近照顾父母。我曾在校本部多次见过松年老师,穿着极其俭朴,一副忠厚老实的模样。他经管的校部大门前那一大片菜地成绩斐然。原来种的是产量虽高但很不好吃、农民主要是用以喂猪的牛皮菜,后来设法种花椰菜成功,偶尔便可以调剂各个分校食堂的伙食。并非出于政治的原因,我们九中师生很多都同情陈独秀的晚年遭遇。九中总务处长潘赞化(老同盟会员,曾任芜湖海关监督,著名旅法画家潘玉良的丈夫)也是陈独秀的多年挚友,他经常鼓励师生去陈宅求赐书法作品,借以慰藉老人孤寂,并以润笔名义赠送一些当时已很难得的面粉、鸡蛋、猪油、白糖。现今世人只知北大校友会曾派代表何之渝前去探望陈独秀,并赠送5000元捐款,却不晓得九中师生对陈独秀多年如一日提供如此之多的关切与帮助。甚至连何之渝也被邓校长安排在女中部教历史课程,协同松年随时陪护老父。

1942年春夏之交,陈独秀患急性胃炎并发脑出血,经邓仲纯等多方抢救无效,于5月27日在家中凄然逝世,终年64岁。患病临终之际,松年与之渝均护侍在侧。季宣不仅在安徽同乡中筹募殡葬经费,还在黄荆街高三分校礼堂举办追悼会,把这位几乎已被世人遗忘的革命先驱安葬在江津大西门外鼎山北麓之前坡。前坡墓地亦为蟾秋叔侄无偿提供,二人堪称古道热肠,生死不渝。邓家敬苏、敬兰姐妹亦曾就读于九中,敬苏以后在金陵女子文理学院,并参加我们爝火社组织的读书会,新中国成立后长期从事文艺工作并定居成都,前几年我们在电话中还用江津方言共话九中与陈独秀的往事。我这才知道,邓季宣校长辞职后能够迅速就任白沙女中校长,也是由于蟾秋叔侄仗义相助,于患难之际伸救援之手。

至今我仍然感恩九中,而九中能够拥有这样一位道德文章堪称上乘的好校长,是我们众多学生获益终身的福气。