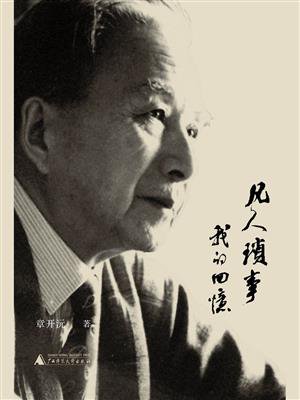

老师

九中不仅有一个好校长,而且有一大批好老师。

九中的前身是1906年创立于安庆的安徽师范学堂,1927年改名为“省立第一中学”,以后因省会易地改名为“省立第二中学”。抗战爆发后,省二中北迁桐城,并与桐城及邻县几所中学合并,共同组成安徽省临时第二中学。1938年辗转西迁,并根据教育部统一部署,在江津建立国立安徽第二中学,随即又改名为“国立第九中学”。九中集聚了安徽中等教育的精英,其中还有好多位曾在高校任教多年。在烽火连天颠沛流离的战争岁月,这些老师安于清贫,敬业乐教,以校为家,为我们这些难民学生的健康成长付出大量心血。

师恩难忘,但我已经难以一一介绍他们的姓名与业绩,只能寻拾若干零星而又粗略的印象。

在我的记忆中,高一分校的师资水平、图书资料与实验设备应属全校之冠,战争期间,地处乡村,能够维持这样完善的教学环境诚属不易。就读九中五年,有两位语文教师对我影响较深,他们都属高一分部。

一位是姚述隐先生,好像是河北人,教学深入浅出,声容并茂,讲元曲尤为精彩。他那抑扬顿挫的朗诵,顿时把我们引入“枯藤老树昏鸦”“断肠人在天涯”之类意境,真是一种美的享受。我对中国文学史稍具常识,多半得益于述隐诸先生的循循善诱与引导有方。他对学生每篇作文都批改得非常认真,遇有佳句必用朱笔浓密圈点,挥洒飘逸,颇具豪气,学生亦以多得红圈为荣为乐。记得有次命学生以古文写李白小传,我的作文结尾是:“或曰白酒醉投江捞月而死,岂诗人之死亦须求一富于诗意之境欤?”姚师阅后大悦,密点频圈之余,批语曰:“出手不凡,天才横溢。”着实让我暗中乐滋滋好几天。有段时间我非常痴迷于李后主、李清照的词,也与老师朗诵的感染功力密切相关。我与姚老师没有私人接触,但每堂课我都能够从他那里汲取精神营养,从而增强了对文学的浓厚兴趣。

图8 国立九中校徽

另一位老师是朱金声(笔名朱彤),南京人,从复旦大学毕业未久,但在重庆地区已小有名气。他把《红楼梦》改编为话剧《郁雷》,并由中国青年话剧团在重庆公演,一时颇为轰动。邓校长非常注重师资队伍建设,一方面放手发挥资深骨干老师的作用,一方面又亲自抓年轻英才的引进,为学校带来新的活力。他亲自到江津码头迎接朱彤的到来。同时聘请的还有阮朴,他是武昌艺专的高材生,以后成为著名美术评论家,解放后曾与我一度成为同事与邻居(住在昙华林华师博育室原址)。这些年轻老师大多风度翩翩,朝气蓬勃,并且带来许多新的文化信息。朱彤的父亲在复旦大学任教甚久,邓季宣亦曾一度在该校任职,所以对朱了解最深,期望最殷。邓校长被迫辞职后转任白沙女中校长,朱彤也随同前往,可见两人关系之密切。

朱彤虽然成名很早,但待人非常谦和,特别是对学生满腔热情。他不仅认真教学,还注意课堂以外的假日有益活动,曾带领我们参观吴芳吉故居等历史遗址。但使我印象最为深刻的还是步行到远处参观一个私营的小煤窑。看到那些瘦骨嶙峋的工人在黑暗且积水的窑洞中匍匐着挖煤运煤,尤其有一位工人两目已经失明却仍然弯腰背煤,才知道这校外的世界还有如此众多比我们更为困苦的人群,他们每日每时都挣扎在人间地狱。朱老师不仅把我们的文学兴趣从古代引向现代,而且促使我们这些昧于世事的青少年日益同情社会底层的劳苦大众。他本身就同情弱者,看到我身材瘦小发育不良,常常悄悄叫我去他宿舍加食,一般都是非常便宜的煮熟红苕,偶尔撒几颗桂花,更加香甜可口。当然,悄悄为我加食的还有一位胖乎乎的姚老师(可惜忘了名字),她为了奖励我化学考试得到97分,课后把我带到卧室品尝她亲手做的红烧牛肉。由于单身宿舍没有炉灶,只好用酒精灯、玻璃烧杯等实验器材耐心烹煮。在蒸汽缭绕中,老师似乎已经化身为慈母,斗室中充满温馨的亲子之情,我们似乎相互在对方身上寻求各自思念的远方亲人。

我们还有一位非常优秀的英语教师赵宝初(赵朴初的堂兄弟),毕业于南开大学外语系,具有相当丰富的教学经验。他不像朱彤那样激情奔放,课余与我们也没有任何交往(可能是因为住在校外),但课堂教学都是经过认真准备,精益求精。他的中西文学底蕴深厚,知识面较宽,讲课常能纵横比较,引人入胜。他的讲课仿佛缓缓流动的溪水,没有波澜,更没有潮汐,然而却能时时以知识清泉滋润着我们求知若渴的幼小心灵。正是由于他的循循善诱,我热衷于阅读英、法近代文学作品,增添了对于西方文学史的了解。课本中有许多名家的原著(有些是片段),如莎士比亚《李尔王》中主人公在高山上暴风雨中的愤世嫉俗自白等等,都曾使我们痴迷。英语不再仅仅是语言工具,已经逐渐变成美的追求,从意境直到结构、语句、节奏、韵律,处处都有无穷无尽的美值得探索。同时,他还经常教我们做语法图解练习,特别是着重解析比较复杂的句型,这几乎成为我课余不可缺少的消遣,使我以后虽在失学失业的流浪困境中仍然乐此不疲。这种练习不仅对于掌握英语很有好处,对于中文写作的句型改进也有所裨益。据说赵老师在南开求学时,曾是篮球校队“五虎将”之一,但在九中教书时已患胃病,身体渐形瘦弱,讲课与讲话都是低声细语。课余偶尔也哼几句京戏青衣,却是字正腔圆,曲折摇曳,后来才知道他的弟弟正是享誉已久的程派传人赵荣琛,兄弟两人都是由戏迷而成票友。不过弟弟因为痴迷难以自拔,遂干脆投身梨园,哥哥却只有向我们演示法语连绵音之美时才略显其歌喉音色。

在全校范围内,对学生关心最多,影响也最为广泛的,应数音乐老师瞿安华。他也是安庆人,瘦削然而精干,可能由于经常指挥养成习惯,头总是稍为左偏作倾听状。他不仅把抗日歌咏开展得如火如荼,还物色一批有音乐天分的男女学生组成合唱团。经过长时间强化训练,正式以四声部演唱赵元任的《海韵》,使我们听得如痴如醉,在江津城内也引起很大轰动。他最擅长的乐器是二胡,常在课余辅导我们练习,并指导我们自己动手制作简易二胡。好在满山都是竹林,琴筒、琴杆、琴弓的材料,取之不尽,用之不竭。琴筒外端需用蛇皮封闭,我们就捕蛇剥皮,蛇肉还可以加餐。弓弦需用马尾,我们就在附近歇息的运煤马屁股上摘取。摘取时又要仔细选择上好的马尾,又唯恐马儿惊觉蹽一后蹄,那真是够刺激的,而且多半会挨马夫一顿臭骂。从我读初二开始,校园内几乎是人手一琴,真正说得上是弦歌不绝,琴声盈耳。我对二胡也迷恋之至,刘天华的名曲,如《良宵》《病中吟》《光明行》《空山鸟语》,乐谱已背得滚瓜烂熟,基本上可以上台演出,只是弓法尚有明显瑕疵,但积习难改,自娱自乐而已。

抗战时期的偏僻农村,连温饱都难以保证,怎能奢望广播、电影,只有群众性的自演自唱,为清贫而又单调的生活增添许多情趣与色彩。前些年已故的校友李德永(武大哲学系教授)曾为九中60周年校庆赋诗:“每到黄昏日已斜,琴声处处刘天华。《空山鸟语》今犹是,不见伊人叹落花。”堪称当年情景最佳写照。

离开九中后,我与瞿老师再无联络,但他那火一般的热情与对音乐及音乐教育的无限执着,都使我终身难忘。“文革”后,我曾在报上看到上海音乐学院招收研究生的广告,二胡演奏专业的导师就是瞿安华教授。我想这是他理所当然的归宿,好人终究平安。九中同学中也有若干音乐家产生,如中央广播民族乐团作曲兼指挥彭修文,已成为大师级的民族音乐家。此外还有中国电影乐团一级指挥金正平,总政歌舞团一级歌唱演员方应暄等。在他们的艺术成长过程中,应该都曾受过瞿老师的精心培养。

美术老师孙澍兰教学效果很好,对我们影响亦大。他的书画俱佳,但用的是左手,据说是因幼时在农村被扇谷风车击伤右手致残,但当时我们都以为是小儿麻痹症的恶果。由于经济方面的考虑,他着重教我们铅笔素描,课余则教我们利用旧砚台练习雕刻。由于他因地制宜,循循善诱,我们全班大多数人都曾热衷于绘画或雕刻。我就曾为自己画了一幅漫画像,并且刻在旧砚台盖上,标题是:“章太公在此,百无禁忌。”没有想到以后在金陵大学时期竟因此童稚拙劣的作品引出祸殃。当时班上画得最好的是段开源,由于名字相近(谐音),我俩关系颇为亲密。孙老师经常夸奖他的习作,他也向九中附近的武昌艺专大学生学习,把头发留得长长的,经常披着宽大的外套,颇有画家派头。前些年听说他在暨南大学教书,但遍查美术等系教工名录都没有发现他的大名。最后竟然是从附属医院(后改为暨大医学院)找到他本人。当年我们一直认为他会成为大画家,却未想到他因婚姻与家庭关系转而习医。他的妻子是北伐名将张发奎的女儿。张发奎病故后,夫人滞留香港,小两口儿一直随侍在侧,并成为两岸争相欢迎老夫人定居养老的游说对象。孙老师如果生前知道这个消息,一定为之嗟叹不已。两个开源(开沅)半个多世纪以后重逢,畅述九中往昔,竟至忘记老之已至耄耋,真像是白头宫女共话天宝遗事。

还有一位教过我们语文的沈大荒老师也是书法名家。他在课余曾单独邀我到家里小坐,那是租住的一座江边独立小院,虽然也是竹篱茅舍,但由于主人的巧于布置,颇有陶渊明采菊东篱的情趣。他除以茶点招待外,还出示一本装帧精美的篆刻作品结集。我自然不够资格给予评论,但给我印象最深的是卷首陈立夫的题词:“有雨漏迹,无斧凿痕。”作品与题词确实琳琅满目,唯独能牢记至今的只有这八个字,因为我对文学艺术也是崇尚自然,厌恶虚华。沈老师曾在教育部任职,居住条件与生活水平略优于其他老师,不知是否利用业余时间刻图章稍获补贴。但临别时,他却换个话题大谈武侠小说,并说曾经亲眼看到有一位武功高手,在轮船已离岸两三丈时猛然一跳便上了船。对此我当然颇感兴趣,但不知是否略有夸张。沈老师只教过我们一个学期,但他却使我增添了对于艺术的爱好。

除此以外,还有几位老师也给我留下较深印象。

我到九中首先进初二分校,班主任兼语文老师是吴惕生。他经常穿一件半旧绸衫,讲话慢条斯理,对人和蔼可亲。他课堂上不大说笑,但偶尔也幽默几句引发哄堂大笑,如说有人把“洞房花烛夜,金榜题名时”上句加上“和尚”,下句加上“状元”等改诗的故事。课余也是这样,有次带领全班在山坡上种蚕豆,休息时我直起腰来,背着双手慢慢迈开僵直的双腿,仿佛是老派人物踱方步。吴老师笑眯眯地瞧着我说:“章开沅,你还真有点像个学者哇!”引起同学一片大笑,我却羞得满脸通红。我当时还不知道“学者”是何含义,是夸奖还是批评,这句话却牢牢记在心中。至少使我每逢体力劳动时自我警惕,千万别“像个学者”。升入高一分校后,我再未见过吴老师,只是听说邓校长被迫辞职就是由于他的陷害。还有人说九中教师分为安庆、合肥两派,吴老师是合肥派的头头,他很想当九中校长云云。但是这些大人们之间的是非恩怨,我们当时还不理解,也并不十分在意。我当然同情邓校长的不幸遭遇,但我也难忘启蒙老师两年半的抚育恩情。我12岁就离家住读,独立生活能力很差,能够经常受到这些师长的呵护与培育,确实是极大的幸福。

启蒙老师中还有数学老师吕能兴,他在初二分校也曾经担任过我的班主任。他与吴惕生老师个性差别很大,吴老师虽然爱护学生,但见面时很少交谈,面上表情也很少有变化,正如其名含义,使人有城府较深之感。吕老师则快人快语,一见学生就拉住问长问短,但又有点流于唠叨。我生性孤僻内向,最怕被他拉住交谈。他一开口总是“我是一匹老马呀,你们都是小马”,接着就恨不得把他的人生感悟全部灌输给我们。因此,我们偷偷给他取了一个绰号“老马”。他大约已经知道这个秘密,有个别同学在课堂上提问,竟把他喊作“马老师”,他也不以为忤,一笑置之。《西渡漫记》作者1945年才进入九中,他也回忆起吕老师这段故事,可见流传之广。及至我年岁渐长,为人师已久,“老马”一词的谐谑意味愈益淡化,崇敬的成分愈益增显。晚年的我也常爱向青年学生喋喋不休,苦口婆心,口干舌燥,大谈什么治学之道与为人处事,年轻人大多礼貌微笑听着,他们是否也有点厌烦我的啰嗦呢?“老马”的基因似乎已经遗传给我了。

有些老师虽然已经形象模糊,但个别特别精彩的课堂瞬间仍然永远定格在我心中。如教地理的张耀祖老师,长身玉立,江浙乡音,板书与绘图挥洒自如,大气磅礴。有次讲到华北某个地区,因为已经沦陷,他突然提高声调吟诵陆游的《示儿》:“死去元知万事空,但悲不见九州同。王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。”边吟诵边板书,吟毕书竟,龙飞凤舞,一气呵成!我的身材矮小,坐在最前排正中间,所以对于这一精彩瞬间全景摄入。课堂肃然无声,只见张老师略为间歇,端起按老习惯随身携带的大茶壶,咕咚咕咚喝了几大口,目光如炬,脸赤如火。这样的课堂教学,只有在那样的时代,那样的环境,才有可能出现。现今纪念抗日战争胜利75周年,寻觅抗战老兵给以奖励并妥善安置,固属应有之举。但也不能忘记在那国破家亡的岁月,一个普通中学教师在偏僻山村竹篱茅舍教室中,倾尽心血以如此激情感染学生。中国不可侮!中国不会亡!张老师的讲课仿佛岳母刺字一样,把“抗日救亡”四个大字刻在我们的心中,也成为我以后决心投笔从戎光复神州的前奏。

九中还有一位我虽无缘一见但却敬仰已久的老师,这就是颇有传奇色彩的国立九中总务处主任潘赞化,电视剧《画魂》传主潘玉良的丈夫。潘老师出生于官宦世家,安徽桐城人,1901年东渡日本学习军事,在东京期间参加同盟会。回国后在陆军小学教授日语,秘密从事革命活动。1907年徐锡麟在安庆起义失败被杀,潘亦逃亡日本,入早稻田大学学习兽医。辛亥革命爆发后赶回安庆,在皖督柏文蔚部新军任教官,1912年出任芜湖海关监督。随后曾相继参与“二次革命”与讨袁战争,北伐期间任柏文蔚部副师长。国民政府在南京成立后转任实业部专员。抗战爆发后避难入川,弃政从教,毅然以收容培育沦陷区流亡学生为己任。由此可见,他不仅是革命元老,而且志趣高洁,淡泊名利,是老朋友邓季宣主持九中校务最亲密的助手。

潘老师在芜湖海关任职期间,结识并迎娶名妓潘玉良,随即又送玉良先后到上海美术专科学校与法国习画。玉良有绘画天赋且勤奋学习,很快便成为国际知名画家,而夫妻之间始终保持真挚爱情。这早已成为上海、芜湖等地广为流传的佳话,但我此前却一无所知。潘老师全心全意做好全校师生员工的后勤工作,但也曾在初一分校兼点语文课,可惜与我们初二分校相距甚远,未能亲见他的风采并聆听他的教诲。他对陈独秀父子的照顾也是有口皆碑,与邓氏兄弟共同关照这位落魄政治家,直至最后安葬并开追悼会,在当时那样复杂严酷的政治环境中,这种摒弃势利的古道热肠难能可贵,对广大学生更有示范影响。

新中国成立以后,潘赞化与邓季宣均曾任安徽省文史馆馆员,但邓季宣在1957年被错划右派。潘赞化目睹老友蒙难而无从相助,其心情之恶劣可想而知,1959年因病逝世。

此前,潘玉良由于抗战爆发滞留法国,赞化辗转入川且僻居农村,两人长期音信隔绝,直至1951年才经由上海美专老校长刘海粟帮助恢复联系。赞化鼓励玉良回国服务,玉良也积极作回国准备。但由于20世纪50年代历经各种政治运动与政治审查,所谓“海外关系”亦属极大忌讳,像赞化这样历史复杂的长者,处境更为困难,遂逐渐减少给玉良写信。而玉良也因为很难知悉丈夫真实情况而犹豫不决,迟迟未能成行。直到1964年中法正式建交,玉良向中国驻法使馆陈情求助,这才知道自己多年朝思暮想的夫君早已去世。

潘张

之间的悲欢离合,已经成为流传海内外的又一“啼笑因缘”,但绝大多数人可能还不知道这个凄美的故事与国立九中有所关联。

之间的悲欢离合,已经成为流传海内外的又一“啼笑因缘”,但绝大多数人可能还不知道这个凄美的故事与国立九中有所关联。