校长遭黜

学潮的直接牺牲品,似乎仅只是被处分的学生,实际上稍有正义感的老师也往往间接受害。他们一方面迫于威势重压,不得不违心压制并严厉处置学生,其中甚至有他们多年寄予厚望的优秀学生;一方面还得承受各种政治权谋的倾轧与诬陷,终致悲惨地离开自己用心血浇灌的九中。

邓季宣在学潮之前处境就很艰难,1941年政治形势的变化已决定了他的命运。尽管九中已小有名气,成为某些人心目中的香饽饽,但也正因如此,他的性格与作风就更加不适于继续担任九中校长。九中离陪都重庆最近,随时都受到教育部的关注,邓季宣的前任校长与后任校长,都是与CC系

关系紧密的国民党中央委员。而他既不属CC系系统,又不会巴结钻营,缺乏强势政治背景,却强调“我行我素,我办我校”,还大力标榜所谓“廉、正、勤”。他有可能成为一个好的哲学家,却缺乏清醒的政治头脑,特别是缺乏圆熟的政治手腕与处事因应之道,因而也就更容易被奸邪小人所陷害。

关系紧密的国民党中央委员。而他既不属CC系系统,又不会巴结钻营,缺乏强势政治背景,却强调“我行我素,我办我校”,还大力标榜所谓“廉、正、勤”。他有可能成为一个好的哲学家,却缺乏清醒的政治头脑,特别是缺乏圆熟的政治手腕与处事因应之道,因而也就更容易被奸邪小人所陷害。

1942年那场风波之后的一个假日,邓校长为了表示对青年才俊的器重,专程过江到轮船码头迎接朱彤老师的到来。见面略作叙谈之后,朱彤立即自行过江到高一分校报到,邓校长与同行两位老师顺路到一位本地朋友家餐叙并打麻将消遣。那些年江津城乡麻将之盛行,一如现今之成都,大街上、茶馆里到处都有打麻将的设施(相当于日本的“麻雀”小店),从未受到任何干预。至于在家中打打小牌,更是朋友之间休闲常事,谁也不会当作什么法纪与道德问题。邓校长此前过江到陈独秀或其他当地好友家中,也曾间或搓搓麻将,并且从来没有因此遭受任何非议。但偏偏这次却出现意外结局。正在牌局进行之际,九中高三分校(在江津城内)的训育主任李竞华突然带领宪兵前来“抓赌”,经简短讯问以后,将其他三人当场释放,唯独把邓季宣拘留入狱。令人惊讶的是,教育部随即接到紧急呈报,并且未经深入查证就以“聚赌”罪名撤销邓季宣校长职务,而接任校长的就是CC系要角邵华。

关于这一冤案,邓季宣在新中国成立后曾在《略历》中有所陈述:“我生平所接近青年几达万人,对受迫害之前进学生,自问尚能竭尽掩护之责。凡遇‘职业学生’(指特务之类)混入学校,必设法以清除之。抗战期间,重庆国民政府教育部部长陈立夫,曾派可疑之学生九人至国立第九中学,始终拒而不纳,因而大大开罪。”他所说的“可疑之学生九人”,其中一人就曾借住在我们的卧室——“爰居”。此人年龄较大,身躯也比较高大,不像是中学生,自称在国立八中读书被开除,经教育部同意转来九中借读。这些当然都是谎话,那时我们却信以为真并且给予同情。他借口合肥同乡,与周承超拉上关系,并且住进我们卧室。他很少进教室听课,整天在外面活动。由于他本来就不是正式学生,所以大家并未产生怀疑。暑假期间,承超兄弟与汪积威都回重庆家中,偌大一间寝室只有他和我两人居住。他仍然整天在校外活动,我却专心练习文学创作,或写散文或写新诗,往往忙到深夜,每逢文思枯涩又不免拉拉二胡自娱,他倒并不见怪,所以彼此相安无事。我白天常常结伴到江中畅游,直至黄昏始归,两人没有什么叙谈机会。只记得他经常来回踱方步,并唱京剧消遣,不过老是那么一句:“过了一天又一天,心中好比滚油煎。”我丝毫没有“滚油煎”的感觉,所以不知道究应是同情还是厌烦,反正我只埋头伏案,忙于自己的文字训练。只有一次听他说:“邵华曾经路过江津,我和其他几个八中同学结伴看过他。”既然是被邵华开除,为什么还要前去看望他。我实在难以索解,但从来没有问过他。邓校长可能始终都不知道,尽管他拒收这九个可疑学生,但他们并未离开九中,仍然在校内外暗中活动。

CC系急于加强对国立中学的控制,固然是邓校长去职的主要原因,而校内的派系纷争亦为CC系的突然袭击提供了可乘之机。邓季宣以后在《九中概述》中对此也有所记述:“九中教职员的籍贯,是以合肥人占第一位多数,以致形成合肥派。其中发生作用的人物,首推吴惕生和吴硕民……据当时校内大家传说,吴惕生、吴硕民等人认为九中校长的地位确是个人的晋身之阶,正如陈访先以中央监察委员任九中校长,并且已做过河南教育厅厅长。如果取得九中校长的名位,将来抗战结束,前途发展很有可能混到安徽教育厅厅长。因而吴惕生、吴硕民等团结整个合肥派,一致吹捧吴惕生的哥哥吴亮生(当时是白沙一个‘中山班’的主任),耍弄各种花招,要把我搞垮。例如,吴惕生为了配合吴硕民、李竞华陷害我的阴谋,偷用我的姓名,促进了我向教育部要求辞职的电报。”(转引自《西渡漫记》,“中山班”是教育部为归侨学生办的中学,澳大利亚著名华裔历史学家骆惠敏曾就读于白沙“中山班”,后被开除,无奈只有投靠九中侨生,在大食堂“蹭饭”,这是惠敏亲口对我说的趣闻,不过那时我们还未曾相识。)吴惕生其实已担任九中校本部教导主任,吴硕民也接任高一分部校长,都具有举足轻重的地位。正是他们二人陪同邓校长迎接朱彤,随后又一起到当地友人家中打牌,结果被李竞华带领宪兵抓走。据说,抓捕时李竞华还假装不认识这三个打牌者,而两位吴先生则自称是做夏布生意的商人。宪兵队简单讯问后立即释放二吴,唯独拘留邓校长,这自然要引起外界猜疑。吴惕生曾担任过我的班主任,态度和蔼,课也教得很好,不料却牵扯到这场政治闹剧之中。不过这都是大人们之间的复杂纷争,当时我们确实很难理解。

此外,据曾任初二分校校长的杨度元老师回忆,邓校长之所以遭此横祸,还有一个原因,即得罪当地权势人物。杨度元虽然是合肥人,却不能被列为合肥帮,因他为人公平正直,重教爱生,急公好义。每年夏天常有学生溺水惨祸发生,学校得讯后都是他率先跳入江中抢救打捞。他不仅水性好,篮球也打得精彩,肌肉健美,身材匀称,仿佛是两个三角形倒立重叠,因此成为我们这些小男生崇拜并信任的良师。杨对上述事件的经过知之甚详:“邓季宣先生办学认真,清正廉洁,个性上有清高主观的优缺点,且坚持原则毫不通融,因此得罪住在江津的若干有权势人物,如蒋介石的同班同学李运启,卫立煌的大哥卫朗如,特别是江津卫戍司令刘晓武等。李、卫等人认为,虽有禁止赌博命令,一般从不认真执行;但一旦被抓获且公开,自当按禁令执行。刘晓武调任江津卫戍司令时,有两个孩子要进九中,由于学校已经开学,转学未获同意。后由我找了邓季宣的秘书和教务处的教务员等人,才将两个孩子安排进初一、初二分校读书。刘晓武在我面前表示对邓季宣极为不满。邵华任校长后,九中声誉稍有下降。1943年冬,李运启、卫朗如以及大部分九中老师对邓季宣去职深感可惜。有一次我同刘晓武谈话,刘说拘留邓季宣前,有人向他请示,他没有制止。现在校风日下,他深觉对不起家乡父老子弟。”刘晓武与杨度元乃通家之好,这些私下谈话应属坦诚可信。

胡克荣校友也有类似回忆。他于1942年报考九中,当时全校招生三百名,而报名应试者竟超过三千人。他在校本部看榜时,发现在录取名单之后张贴着若干官绅名流给邓季宣“关说人情”的信件,其中有一封就是卫立煌为其侄入学的说情函。看榜者对此无不拍手称快,在社会上亦引起极大震动。(以上叙事均根据《西渡漫记》及《国立九中建校六十周年纪念册》)

邓季宣被免职后,妻子亦被解聘,家中生计顿时困窘。据其长女念陶回忆:“我们一家五口生活陷于绝境,母亲在德感集镇摆旧衣摊。当时江津父老们为父亲筹划‘邓季宣书法展览会’,以使我们全家渡过难关。这时陈立夫又派人来引诱父亲去教育部任督学,他严词断然拒绝。父亲这种不畏权势、宁折不弯的性格,正是邓石如家风‘胸有丹心,身无媚骨’的具体表现。”(《我的父亲邓季宣》)稍后,邓季宣又应当地父老之请,就任白沙女中校长,朱彤亦随同前往任教,但也很难施展他们的才能与抱负。1949年全国解放,邓季宣已经57岁,岁月蹉跎使他过早衰老,先后在江苏国学图书馆、江苏文史馆任馆员、研究员之类闲散职务。但他依然耿直敢言,风骨依旧,所以1957年又以言获罪被划右派,而且还是在1958年补划,再一次蒙冤受屈。但他爱国之心仍然可昭日月,1962年曾与其兄共同将家中世代相传的邓石如金石书法一百七十余箱无偿捐献给文化部,这些作品至今仍然珍藏在安徽省博物馆。1972年郁郁病故,七年以后获复查平反,呜呼哀哉!

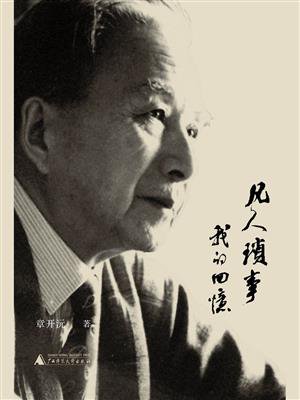

现今人们可能早已忘记邓季宣这个名字,甚至在谈及“两弹元勋”邓稼先时,也不知道邓季宣是他的叔父与中学校长。但他的光辉业绩与音容笑貌永远铭刻在他曾教育过的近万名学生心中。对我来说,邓校长是自己终身学习的榜样,恩重于山。