第三节

微生态制剂的种类及发展现状

一、微生态制剂的分类体系

1.微生态制剂的作用方式分类

微生态制剂按作用方式可分为两种:饲喂型的微饲料添加剂与改良型的微生态调整剂。

饲喂型微饲料添加剂主要作用于动物体内,改良型的微生态调整剂主要作用于动物体外环境。二者在菌种的使用上有一定的区别,但也有重叠,通常乳酸菌、酵母菌、曲霉等主要作为饲喂型微生态制剂;沼泽红假单胞菌主要作为环境改良型微生态制剂;而芽孢杆菌既可作为饲喂型微饲料添加剂又可作为环境改良型微生态调整剂。

2.微生态制剂的用途分类

微生态制剂按照用途可分为三种:微生态治疗剂、微生态生长促进剂和微生态多功能剂。微生态生长促进剂可直接提高饲料转化率,促进畜禽生长,同时可防治疾病;微生态治疗剂可直接防治疾病从而间接提高饲料转化率,达到促进畜禽健康生长的目的。

3.微生态制剂的菌种组成分类

微生态制剂根据菌种组成可分为单一菌制剂和复合菌制剂。

单一菌制剂中只有一种活菌;而复合菌制剂中则存在多种菌种,不同复合菌制剂间只是菌种及菌间配比不同而已。一般来说,复合菌制剂的应用效果要优于单一菌制剂,这主要是由于复合菌间存在着互补或协同作用,市售产品多为复合菌制剂。

4.微生态制剂的物质组成分类

按微生态制剂的物质组成可以分为益生菌(probiotic)、益生元(prebiotic)、合生元(synbiotic)三类。

(1)益生菌

① 益生菌的演变过程 1965年,Lilly D M首次提出,益生菌是指对动物肠道菌群平衡有益的促进物质或微生物。1989年,Fuller R将其修改为:益生菌是补充喂养的活的微生物,而且可通过改善肠道菌群的平衡对宿主动物产生良好的健康效应。Schaasma G定义,益生菌是摄入的一定数量的活体微生物。益生菌和益生菌制剂发展很快,20世纪80年代初国际市场上只有26种医用益生菌开始使用,而且主要集中在日本。1991年,德、英、法和丹麦等国就有50多种益生菌在市场上销售,范围涉及猪、肉牛、鸡的饲料。半个世纪以来,益生菌制剂显示了良好的效果,如乳酸杆菌和双歧杆菌在许多国家首先用于动物。

② 益生菌的定义 益生菌是指一种含有大量有益菌及其代谢产物或添加有益菌的生长促进因子,能够改善宿主微生态平衡从而发挥有益作用,达到提高宿主健康水平和健康状态的活菌制剂及其代谢产物。一般都是从动物本身胃肠道中分离出这种菌,然后制成制剂。通常单胃动物的菌物为乳酸菌、芽孢杆菌和酵母菌,而真菌和曲霉菌较适合于反刍动物。这类制剂受酸碱度、温度等环境影响。

③ 益生菌的菌种 益生菌存在于地球上的各个角落,目前用于微生态调节剂的菌种主要有乳酸菌、双歧杆菌、放线菌、芽孢杆菌、链球菌及某些酵母和真菌。

(2)益生元

① 益生元的定义 益生元是指一种非消化性食物成分,能选择性促进肠内有益菌群的活性或生长繁殖,起到促进宿主健康和促生长作用。它是一类不被宿主直接吸收,但能选择性地促进其体内一种或多种有益菌的生长代谢与繁殖,从而增进机体健康的有机质。

最早发现的益生元是双歧因子。后来又发现多种不能被消化的寡糖可作益生元。最常见的寡糖有乳果糖、蔗糖寡聚糖、棉籽寡聚糖及寡聚麦芽糖等。这些寡糖不被有害细菌分解和利用,只能被有益菌利用,促进有益菌生长,达到调整菌群的目的。近年来,我国研究发现一些中草药制剂也可作为益生元。益生元有许多优越性,不存在保持活菌数的技术难关,稳定性强,有效期长,不仅可促进有益菌群生长,而且还可提高机体免疫功能。

经大量的研究后认为,15个C原子的寡聚糖、肽类蛋白质、类脂、水溶性维生素及环化淀粉都可作为益生元。这类制剂的主要特点是选择性地促进肠道内一种或几种有益菌的生长繁殖,使其形成优势菌群从而达到维护机体健康的目的。

② 构成益生元的标准 Gibson曾提出益生元为“不消化的食物成分,并且这些成分可通过选择性地刺激一个或几个结肠生理性细菌的增殖和活性对宿主产生有益的健康效应”,因此他指出成为益生元必须符合以下几个标准:在上消化道既不被水解,也不能被吸收,但是能被肠道菌群发酵;在促进有益菌生长的同时,也会降低和抑制腐败菌的数量。

(3)合生元 合生元为益生菌和益生元结合的生物制剂,它的特点是同时发挥益生菌和益生元的作用,具备协同作用,比益生菌或益生元单独使用的效果更好。这种制剂的应用有日渐增多的趋势。随着研究的进展,一些促生长物质特别是寡糖得到了开发与应用。果寡糖可显著提高断奶仔猪肠道内的厌氧菌总数、乳酸杆菌和双歧杆菌数。目前发现许多含氮多糖或寡糖、辅酶、某些氨基酸或纤维素甚至半纤维素、果胶及一些中药都可作为益生元。糖类中的异麦芽低聚糖、低聚果糖、低聚龙胆糖、乳果糖、半乳果糖、蜜二糖等都可作为益生元。

5.微生态制剂的应用对象分类

微生态制剂按应用对象不同可分为:①直接用于动物的动物微生态制剂,如生物兽药(调痢生、宫康素)、饲用微生物添加剂(益生素、生态宝等);②直接用于植物的植物微生态制剂,如生物农药、生物肥料、生物助长剂等;③直接用于人类的人类微生态制剂,如微生态调控剂(回春生、整肠生、丽珠肠乐等);④直接用于粪尿污染和水质净化的微生态制剂,如生物净化剂;⑤直接用于饲料发酵的微生态制剂,如生物发酵剂。

6.微生态制剂的菌种种属分类

微生态制剂是活菌制剂,只有那些被研究清楚的有益微生物才能被利用。我国农业部1996年公布了6种益生菌即乳酸杆菌、粪肠球菌、双歧杆菌、酵母菌、DM423蜡样芽孢杆菌、SA38蜡样芽孢杆菌用于生物兽药的生产,又于1999年颁布了干酪乳杆菌、植物乳杆菌、粪链球菌、假丝酵母、沼泽红假单胞菌等12个菌种可直接饲喂动物,用于益生菌剂(微生态制剂、微生态调节剂)的生产。而美国FAD批准用作直接饲喂的微生物已有43种,其中乳酸菌28种(包括乳杆菌12种、双歧杆菌6种、链球菌6种、片球菌3种、明珠球菌1种),芽孢杆菌5种,拟杆菌4种,曲霉2种,酵母菌2种等。

一般动物养殖上应用的微生态制剂其主要成分都是乳酸菌、芽孢杆菌、酵母菌等益生菌群,而水产养殖上应用较多的是光合细菌、放线菌、硝化细菌、弧菌等几类细菌以及EM菌群等。

7.微生态制剂的菌种来源分类

微生态制剂的菌种按照来源分为三类:从动物体或自然界分离的纯天然菌种;经过人工诱变、定向培育的菌种;基因工程菌。

(1)天然菌种 天然菌种按其对热的耐受力又可分为两类:一是耐热的形成孢子的芽孢杆菌(在100℃下可耐受10~20min);二是非耐热的细菌(在100℃下立即死亡),如乳酸杆菌、双歧杆菌、粪链球菌、酵母菌等。

2003年我国农业部公布的饲料级微生物添加剂有:乳酸菌制剂,包括乳酸杆菌、干酪乳杆菌、植物乳杆菌、嗜酸乳杆菌、两歧双歧杆菌、粪链球菌、屎链球菌、乳酸片球菌、戊糖片球菌、乳酸乳杆菌、乳酸肠球菌;芽孢杆菌制剂,包括枯草芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌、环状芽孢杆菌、坚强芽孢杆菌、巨大芽孢杆菌、丁酸梭菌、芽孢乳杆菌;酵母菌制剂,包括啤酒酵母、产朊假丝酵母和沼泽红假单胞菌。这些菌种已被应用于畜牧业生产中,并表现出优良的生产性能。但真正主要用于配合饲料的活体微生物菌种较单一,国内外陆续还有新的应用菌的报道。

(2)人工诱变、培育的菌种 如专性厌氧菌可诱变成兼性厌氧菌,兼性厌氧菌可诱变成需氧菌。

(3)基因工程菌 将目的基因(如氨基酸基因、抗原基因、酶基因、泌乳基因等)从一种微生物克隆到另一种微生物(如大肠杆菌、乳酸杆菌、芽孢杆菌等益生受体菌)的基因片段上而构成基因工程菌。总之,无论选择哪一种细菌,都应遵循以下原则:一是安全、有益;二是有效;三是易于培养,对营养的要求不高;四是耐高温、耐酸、耐碱,投入规模化生产易形成产业化;五是应有明确的微生态平衡与失调理论作指导。

二、微生态制剂发展现状

1.抗生素的淡出

抗生素(antibiotics)是由微生物(包括细菌、真菌、放线菌等)或高等动植物在其生命活动过程中所产生的一类具有病原体抗性或其他活性的次级代谢产物,是一种能干扰其他细胞发育功能的化学物质。早在20世纪初期,抗生素就被用于畜牧业中,目的是为了防治常见的畜禽类疾病,从而提高动物生产性能。抗生素在当时甚至在目前一些发展中国家对养殖业而言具有非常重要的意义,廉价而有效,但是其长期的重复使用也存在着诸多弊端。

(1)致病菌抗药性增强 抗生素的重复滥用是导致耐药菌株数量大幅增加的一个最主要的原因。抗药质粒(R质粒)是致病菌产生抗药性的起点,它可以通过结合作用传递表达耐药性因子RTF。虽然RTF的传递频率不高,只有10,但致病菌数量大且繁殖速度极快,所以即使是很低的传递频率也会造成抗药性的不断增加、扩散和蔓延,更严重的是如果使用多种抗生素的话,会使一种细菌获得多种耐药性,这就产生了目前广受关注的超级细菌。同时,抗生素的重复应用不仅会引起致病菌产生耐药性,同时还会对正常菌群产生耐药性。在过去的畜牧业中,葡萄球菌、沙门氏菌及大肠杆菌等致病菌很少会给畜禽带来疾病或疾病并没有现在这么严重,而现在已然成为了畜禽类的主要疾病,这与抗生素的长期重复滥用有着直接的关系。

(2)引起机体内源性感染 虽然每种抗生素都有自己的抗菌图谱,但是抗生素在消灭致病菌的同时,往往也会杀死或抑制动物体内的有益菌群,从而对肠道内正常的微生态平衡造成破坏,使得体内的致病菌趁机大量繁殖从而引发内源性感染。

(3)引起机体双重感染 重复使用抗生素还会消灭体内的敏感菌株,造成大量的空附着位点,外界耐药病菌易乘虚而入,从而造成外源性感染。双重感染就是由于重复使用大量的抗生素杀灭某种致病菌时破坏了体内的微生态平衡,导致另外一种或多种内源或外源性致病菌再次感染机体。

(4)导致机体免疫力下降 长期重复使用抗生素预防畜禽感染会使机体处于一种“依赖”抗生素的状态,从而无法通过自身免疫系统与致病微生物斗争,最终导致免疫系统丧失免疫功能。其次,某些抗生素会对脏器造成损害。如四环素、红霉素、氯霉素等对肝脏有一定的毒性作用,肝脏受损会导致免疫球蛋白的功能下降,间接削弱了机体的免疫功能。第三,由于长期滥服抗生素,使畜禽体内一些有益细菌(如双歧杆菌等)减少,导致益生保护作用减弱或消失。同时,长期使用抗生素还会降低疫苗的接种效果,因为抗生素会使抗原质量降低,从而影响疫苗在体内的免疫过程。

(5)在畜禽产品和环境中残留 饲用抗生素进入到畜禽体内后,会随血液分布到淋巴结、肾脏、肝脏等全身各个器官,尤其在脏器中的分布较多。大多数抗生素会在肝脏中进行代谢,然后经过胆汁最后由粪便排出体外,这使得畜禽的肉、蛋、奶中会有大量的抗生素残留,人们通过食用这些农牧产品在体内逐渐积蓄抗性,最终在自身患病时用低剂量的抗生素无疗效,被迫增大剂量,形成恶性循环。同时,一些性质比较稳定的抗生素在被排泄到体外环境中后仍能存在很长的时间,这些在环境中残存的抗生素会再次通过畜禽产品和环境慢慢蓄积于植物体和人体中,最终会随食物链等各种方式富集于人体内,从而导致人体内产生大量的耐药菌株,降低人体对于某些疾病的抵抗力,大量蓄积之后甚至还会对机体造成毒害作用。

目前,全球的抗生素饲料添加剂发展呈现出三个趋势:第一,抗生素的使用将越来越严格,着重强调剂量控制;第二,鼓励优先选择抗生素的替代产品,大量替代品涌入市场;第三,对食品的抗生素残留检验越来越严格,尤其是国家监管层面越来越重视。

总而言之,抗生素在畜禽养殖方面的淡出必是大势所趋,无不良反应、无残留的抗生素替代品是今后研究的重点,市场的主流,它既要保证农牧业的生产效率与效益,又要保证生态安全,而微生态制剂的应用就是其中比较成功的一类。

2.微生态制剂的发展

(1)微生态制剂的研究概况 微生态制剂是指一类可以调节肠道微生态平衡,提高人类、畜禽及植物等宿主健康水平的人工培养菌群及其代谢产物,或增进健康状态的正常菌群及其代谢产物和选择性地促进宿主正常菌群生长繁殖的生物制剂的总称。相关资料显示,早在公元前200年,古埃及和古希腊就能够利用乳酸菌制作发酵食品。公元1008年,世界上第一个酸奶作坊在德国出现。16世纪中期,发酵乳制品逐渐成为欧洲一些游牧民族的传统食品。1905年,俄国微生物学家Metchnikoff通过研究发现,保加利亚人平时会食用大量的酸奶,这是他们长寿的原因,保加利亚乳杆菌就此成为酸奶中最常见的活性益生菌,并且他还提出了“胃肠道菌群与健康密切相关的理论”。20世纪50年代,国内外有很多专家学者都在尝试利用健康人体内的多种微生物菌群来治疗肠道疾病并获得了成功,这是微生态制剂(人体内的正常微生物菌群)治疗疾病的开始。20世纪70年代,益生菌开始被用于饲料添加剂中来增殖畜禽类肠道正常微生物种群,从而减少疾病的发生,从此以后,益生菌产品在市场上日益增多。我国对微生态制剂的研究起步较晚,约在20世纪70年代,且多为引进国外的品种与技术,发展较为缓慢,但近些年随着欧洲的全面禁抗,我国长期滥用抗生素的弊端显现,同时对抗生素使用的监管加强,使得大家对微生态制剂的研究日益关注。

(2)菌种方面的研究概况 在美国准许直接饲喂的微生物已报道有43种,但用于商品化生产的主要有嗜酸乳杆菌、粪链球菌属和枯草杆菌、酵母菌、米曲霉等。日本主要使用枯草杆菌、纳豆芽孢杆菌、乳酸杆菌、乳酸球菌、孢子型杆菌( B . toyoi )、酪酸菌等。国外厂家使用最多的是 Toyoi 菌(孢子型杆菌,从土壤中分离),其次为酪酸菌及双歧杆菌。我国正式批准生产的菌株主要有蜡样芽孢杆菌、枯草芽孢杆菌、乳酸杆菌、乳酸球菌、酵母菌等。

(3)产品方面的研究进展 国外约有40种产品投放市场,有英国PIC公司的Protexin、泰国研制生产的Toyocerin,以0.04%的比例添加到饲料中,可提高妊娠母猪和泌乳期母猪的生产性能,可使仔猪腹泻率和死亡率显著下降。加拿大生产的Prosur S Paste(主要含芽孢杆菌、粪链球菌、双歧杆菌等)。可使育肥猪增重9.50kg。目前国外多使用复合菌剂。如芬兰的BroilaCt由32种菌组成,EM液是由光合细菌、放线菌、酵母菌以及发酵系列的丝状菌5科10属80余种微生物复合而成。EM技术已在多个国家和地区广泛应用于种植业、养殖业和环保领域。我国1991年引进此技术,经试验效果显著。目前,国内兽医行业已有十几个厂家生产微生态制剂,产品主要有:何明清教授用芽孢杆菌类研制的8501、8701、8801、8901、901,分别用于仔猪、育肥猪、鱼、家禽、肉鸡;大连医学院研制的促菌生(由需氧芽孢杆菌组成);南京农大研制的促康生(由芽孢杆菌N42和乳酸菌K.P株等制成);方定一等研制的NY-10制剂(由乳酸杆菌配合大肠杆菌制成);松江制药厂生产的DM423菌粉;黑龙江兽医科学研究所研制生产的痢康粉剂;北京营养研究所生产的增菌素;杭州商学院的乳酸菌复合剂。市场上应用较多、效果较好的大多是以芽孢杆菌为主的复合型益生素。

(4)工艺方面的研究进展 目前广泛应用的生产益生素的工艺有固体表面发酵法和大罐液体发酵法。人们在探索新的菌种保藏方法过程中积累了许多先进经验,如在培养乳酸杆菌的培养基中添加某种保护剂,增加乳酸杆菌对冷冻和冷冻干燥处理的耐性,提高其保存期的存活率。厌氧技术在食用菌栽培的应用研究中也在不断发展,除了传统的厌氧罐技术,又出现了更严格的厌氧技术,包括亨盖特滚管技术(HYRol-tube Technique)和厌氧手套箱技术(Anaerobie Gllove Box Tichnique)。厌氧菌落计数法也有了更简便的方法,由原来的5步操作简化成了3步操作。针对微生态制剂在加工运用中的某些局限,目前出现了包膜型和缓释型。包膜型已有了比较成熟的方法,如赐美健已使用4层包膜应用于生产。一些微胶囊工艺也已被研制出来。美国Ailtacll生物技术中心在此方面的研究已取得初步成功,他们用水溶性的 β -葡聚糖包裹细菌,使之胶囊化,从而极大地提高了细菌的存活能力。缓释型是针对液体中细菌保存不长而加一定量可以缓慢释放的营养物质以达到延长细菌存活的办法。美国内布斯加大学的一项研究表明,日粮中添加油脂可在一定程度上保护酵母菌免遭制粒的破坏。随着基因工程的发展,将芽孢菌中的芽孢移植到无芽孢的乳酸菌属上,替代乳酸杆菌属,使之变成耐高温的菌种,或者从菌种的组合和筛选方面考虑以芽孢杆菌替代便可以从根本上解决制粒过程中微生物受到破坏的问题。

三、动物微生态制剂

1.基本概念

动物微生态制剂(microecologics)又称为微生物饲料添加剂,是在微生态学理论的指导下,将从动物体内分离出的有益微生物经特殊工艺制成的、只含活菌或者包含细菌菌体及其代谢产物的活菌制剂,是一种新型饲料添加剂。动物微生态制剂无不良反应、无耐药性、无残留、成本低,能有效地改善养殖环境,维持生态平衡,提高养殖对象的免疫力,抑制病原微生物,从而减少疾病的发生,目前在动物养殖业中已被广泛应用,符合21世纪人类对保健食品的需要,将来有望成为抗生素最有潜力的替代品。

2.动物微生态制剂的种类

(1)菌种方面 目前国外已商品化生产的主要有嗜酸乳杆菌、粪链球菌属和枯草杆菌、酵母菌、米曲霉、孢子型杆菌、酪酸菌、乳酸球菌和纳豆芽孢杆菌等。而我国正式批准生产的菌株主要有蜡样芽孢杆菌、枯草芽孢杆菌、乳酸杆菌、乳酸球菌和酵母菌等12种。

(2)产品方面 国外投放市场的微生态制剂产品大约有40种,有英国PIC公司的Protexin、泰国研制生产的Toyocerin(主要含东洋芽孢杆菌)、加拿大生产的ProsursPaste(主要含芽孢杆菌、粪链球菌等)、芬兰的复合微生态制剂Broilact和日本的EM复合微生态制剂等。目前我国已有的产品主要有:四川农业大学何明清教授用芽孢杆菌类研制的8501、8701、8801、8901、901等生态制剂,分别用于仔猪、育肥猪、鱼、家禽、肉鸡;大连医学院研制的促菌生(由需氧芽孢杆菌组成);南京农大研制的促康生(由芽孢杆菌N42和乳酸菌K.P株等制成);方定一等研制的NY-10制剂(由乳酸杆菌配合大肠杆菌制成);松江制药厂生产的DM423菌粉;北京营养研究所生产的增菌素、生态宝和益多(S-586)普天宝等。

3.动物微生态制剂对养殖业的作用

动物胃肠中的大量微生物组成的微生态系是在长期的历史进化过程中形成的,正常菌群像是一道屏障,保护宿主的健康生长。当正常菌群占优势时,会抑制病原菌生长,提高宿主的抗病能力。微生态制剂正是通过调节宿主体内的微生态结构,使其在微生态平衡的系统下表现出最佳的生理状态、最快地生长发育、具有最高的抗逆性。

(1)调节肠道菌群及抑制病原菌的生长繁殖 益生菌通过黏附到肠道内表面以抵抗肠道的蠕动从而保证其不被宿主排出,继而与肠上皮和相关免疫细胞相互作用激发免疫反应。而病毒和致病菌通过糖蛋白或糖脂质糖链黏附于宿主细胞而造成感染,益生菌在肠道内定植的方式与病毒和致病菌相似,因此益生菌与致病菌竞争消化道上皮细胞的附着位点从而抑制其他外来微生物在肠道内的定植或增殖,这种现象被称为“竞争排斥”(competitive exclusion)或“定植抗力”(culonization resistance)。目前对于益生菌黏附特性的研究主要建立在体外试验的基础上。

Marilynn等的研究发现,乳酸菌可以黏附在小肠黏膜结合黏蛋白MUC3上,与此同时促进MUC3 mRNA的转录,此研究表明乳酸菌可以通过肠黏膜黏蛋白完成与肠黏膜细胞黏附的目的,具有黏附特性。王斌等从人的肠道中分离出一株具有高黏附性能的乳酸菌L2,该菌对人肠上皮样细胞Caco-2和大鼠小肠上皮细胞IEC-6的黏附指数分别达到(595±125.76)/100个细胞和(538±65.2)/100个细胞,且对IEC-6细胞的黏附具有钙离子依赖性。由此说明,益生菌的这种黏附特性可以竞争性地抑制病原菌对宿主肠道黏膜上皮细胞的生理性黏附从而发挥屏障作用。

益生菌能促进肠道内有益菌的生长繁殖,抑制肠道内致病菌的生长繁殖。古口正之等将双歧杆菌与丁酸梭菌混合培养,发现双歧杆菌的活菌数提高了25%。Hattori等每日在断奶仔猪的日粮中添加一定剂量的芽孢杆菌,结果发现仔猪十二指肠内的乳酸杆菌数显著增加,同时肠道内的大肠杆菌数量显著降低。Zimmermann等给断奶仔猪的日粮中添加乳酸杆菌后发现,乳酸杆菌通过细菌拮抗、竞争性排斥和免疫刺激三方面的作用降低了仔猪空肠和回肠内大肠杆菌的数量。朱万宝等向基础饲粮中添加0.5%的益生菌剂,试验结果表明,猪粪中的大肠杆菌数量随着饲喂时间的增加显著降低。

益生菌之所以能抑制致病菌的定植和增殖,除了数量上的优势外,还可以通过分泌抗菌物质来抑制病原菌的生长及繁殖。益生菌可以产生如乳酸、过氧化氢、细菌素、类细菌素等抗菌物质,这些抗菌物质可以抑制肠道中腐败细菌的生长及增殖,减少肠道中尿素酶、内毒素的含量,并能抑制致病菌产生胺、吲哚等致癌物质或致癌前体物质。Mattick和Hirsch早在1944年就发现血清学N群中的一些乳酸链球菌能产生蛋白类抑菌物质,从其发酵产物中提取的一种多肽抗生素类物质——乳酸链球菌素(Nisin),是一种世界公认的安全的天然生物性食品防腐剂和抗菌剂,Nisin可抑制食品中革兰氏阳性菌的生长,如微球菌、分枝杆菌、棒杆菌、葡萄球菌和乳酸菌等,对于梭状芽孢杆菌也有很好的抑制作用,能有效阻止孢子的萌发和毒素的生成。由人或动物的胃肠道分离出的乳酸菌 Lactobacillus reuteri 在厌氧的状态下,代谢甘氨酸可以产生一种被称为Reuterin的广谱杀菌物质。在15~30μg/mL的浓度下就可杀死沙门氏菌、大肠杆菌等致病菌;在60~150μg/mL的浓度下,乳酸杆菌包括 Lactobacillus reuteri 本身也被抑制。

通过体外连续培养发现肠道内的益生菌群与外来菌之间存在营养物质的竞争从而抑制杂菌生长。虽然目前这种营养竞争现象没有足够的体内试验证实,但是当某种物质如生物素成为致病菌的限制因素时,这种抑菌作用就会表现出来。益生菌通过与外来菌争夺营养物质、氧气等,使外来菌数量显著下降。

(2)免疫调节作用 益生菌可以用来治疗各种胃肠道疾病,例如腹泻、炎症性肠疾病、结肠癌等。例如,给已经感染霍乱病菌的小鼠口服双歧杆菌可促进小鼠体内IgA的分泌。De Simone等的研究表明,益生菌的细胞壁不仅可以促进免疫细胞的增殖,还可以诱导炎症细胞因子的表达。

大部分的益生菌都属于革兰氏阳性菌,其细胞壁的组成主要为肽聚糖、多糖和脂磷壁酸,都具有一定的免疫刺激特性。肽聚糖(PG)可以活化巨噬细胞、内皮细胞、中性粒细胞等免疫细胞,释放TNF-α、IL-1、IL-6、IL-8、IL-12。脂磷壁酸可以非特异性地连接到靶细胞的膜磷脂或特异性地连接到CD14和TLR2。LTA通过和分泌性CD14的结合抑制肠道革兰氏阴性病原菌的脂多糖对肠道上皮细胞的作用,进而控制由革兰氏阴性菌引起的炎症反应。Nomoto等用 N -乙酰胞壁酰氨酶处理热灭活的干酪乳杆菌( Lactobacillus casei )细胞,获得一种水溶性的分子量大于30ku的多糖——肽聚糖复合物(PSPG),这种多糖由鼠李糖、葡萄糖、葡萄糖胺、半乳糖胺组成。随后的研究发现,即使给小鼠注射致死剂量的单核李斯特菌( Listeriamono cytogenes )或铜绿假单胞菌( Pseudomonas aeruginosa ),饲喂了PSPG的小鼠也可以存活。小鼠在经过PSPG处理之后其腹腔或肝脏部位感染的致病菌的繁殖明显受到抑制。PSPG激活了巨噬细胞,提高了小鼠的抗感染能力。

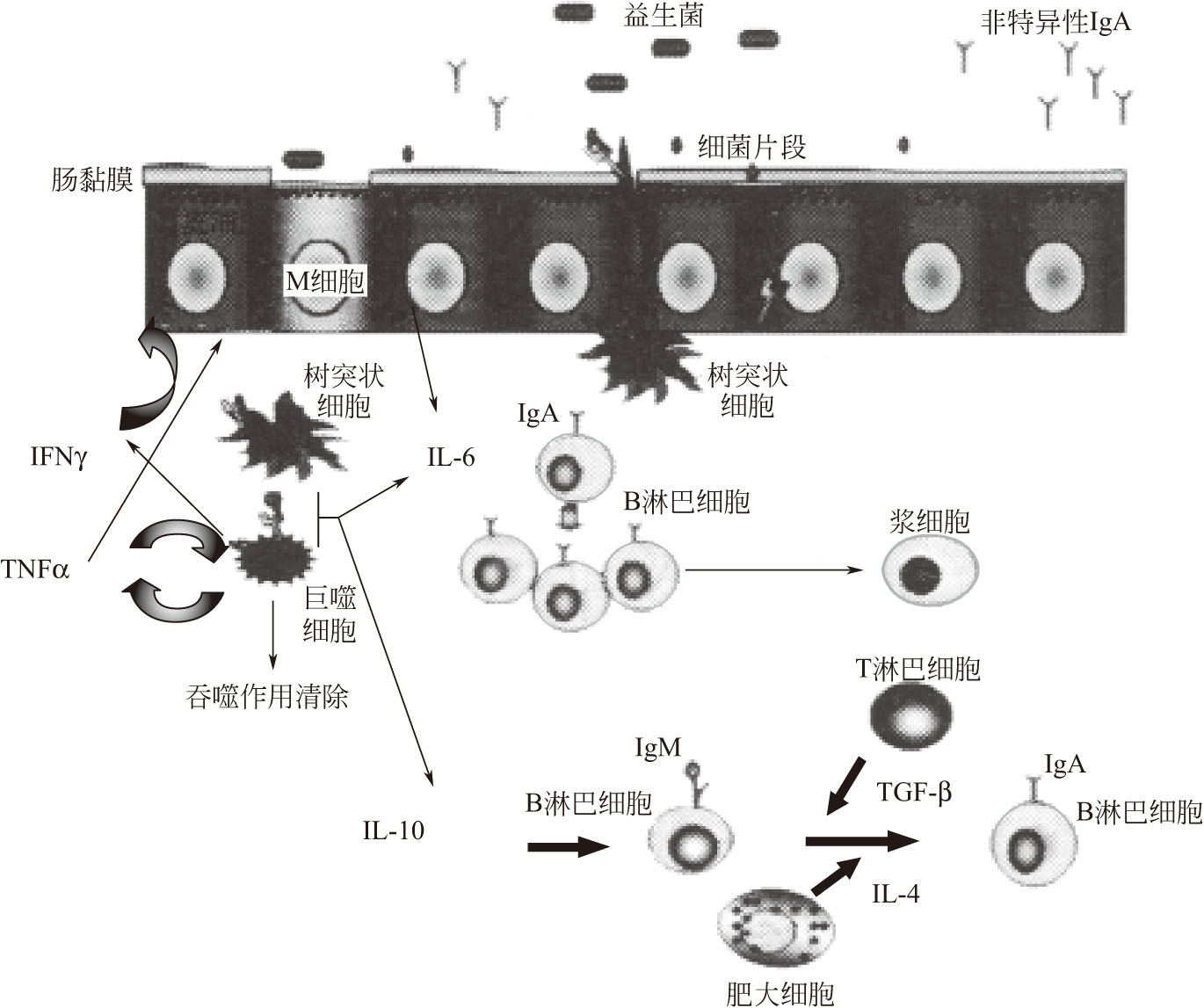

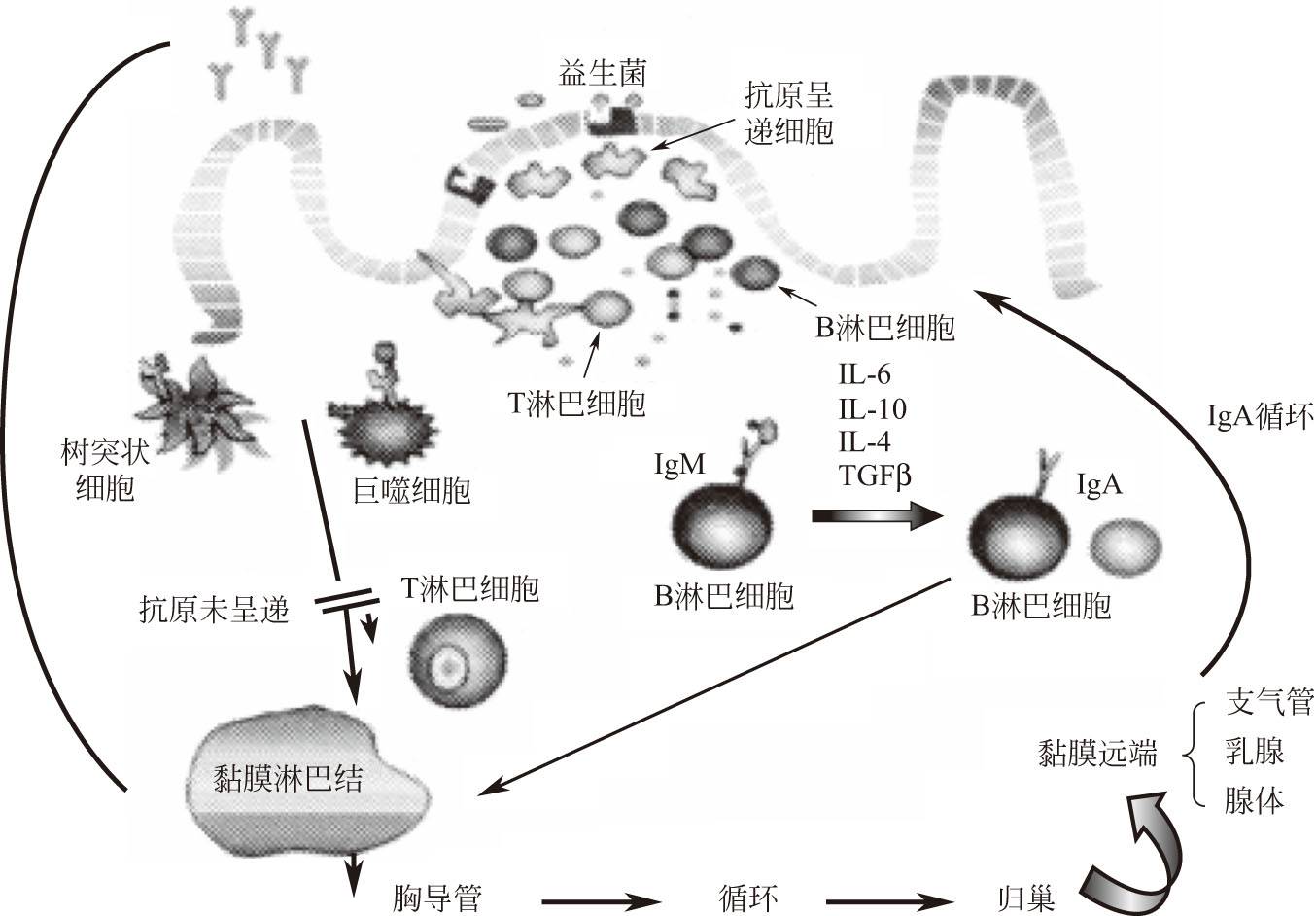

益生菌与肠道上皮细胞及黏膜固有层免疫细胞的相互作用可以诱导肠道局部免疫反应,如图1-1所示。益生菌与黏膜淋巴结免疫细胞相互作用后诱导系统免疫反应,如图1-2所示。益生菌可以激活机体免疫细胞,如巨噬细胞、B淋巴细胞和NK细胞,继而促进IL和IFN等细胞因子的产生。

图1-1 益生菌与肠道上皮细胞及黏膜固有层免疫细胞相互作用诱导肠道局部免疫反应

图1-2 益生菌与黏膜淋巴结免疫细胞相互作用后诱导系统免疫反应

Bloksma等的研究发现,给小鼠腹腔注射低剂量(1×10 5 个细胞)的植物乳杆菌( Lactobacillus plantarum ),无论是活细胞还是热灭活的细胞,4d后小鼠体内NK细胞活性就会发生显著增加,如果植物乳杆菌的注射剂量提高则NK细胞活性也会提高。活的植物乳杆菌细胞或者热灭活程度比较低的细胞还可以使小鼠膝下淋巴结中的淋巴细胞出现增殖作用。Perdigon等研究了干酪乳杆菌( Lactobacillus casei )和保加利亚乳酸杆菌( Lactobacillus bulgaricus )对鼠体内巨噬细胞的激活作用,结果发现接受乳酸菌处理的小鼠体内巨噬细胞吞噬作用显著增强,并且无论是活细胞还是死细胞吞噬作用都发生提高,且差异不显著。

由黏膜淋巴结和固有膜淋巴细胞分泌产生的IgA是机体黏膜防御感染的重要因素,IgA与肠上皮腺体细胞合成的分泌片结合后可以形成SIgA,它是机体黏膜免疫系统的一部分,能够阻止细菌对肠上皮细胞表面的吸附,中和毒素、病毒和酶等生物活性抗原,具有广泛的保护作用。大量研究表明益生菌能够刺激人类和啮齿动物分泌SIgA的细胞增殖。Perdigon等1995年报道,每日口服嗜酸乳杆菌和干酪乳杆菌的混合物可以促进宿主小肠内SIgA分泌细胞的增殖继而产生SIgA,但是在不继续服用嗜酸乳杆菌和干酪乳杆菌的混合物后,SIgA分泌细胞的增殖现象就消失了。在沙门氏菌感染时,饲喂酸奶酪的小鼠血清中IgA浓度显著高于饲喂牛奶的小鼠,主要是由于肠道B细胞分泌的IgA进入了循环系统导致血清中IgA浓度升高。

(3)降低血清胆固醇 随着人们生活水平的不断提高,高血压、冠心病、动脉硬化等心脑血管疾病的发病率逐年上升,严重威胁着人类的健康,而引起这一系列疾病的原因之一就是人体血清中胆固醇水平过高。早在1963年,Shaper等就发现非洲两个不同部落的人由于每天都会饮用乳杆菌发酵的乳制品,与其他部落的人体内血清胆固醇含量相比,饮用乳杆菌发酵乳的人血清中胆固醇含量显著下降。国内外的大量研究也证实,乳酸菌具有降低血清中胆固醇的作用。郭东起等从传统发酵制品中筛选出6株降胆固醇的乳酸菌,并在体外测定了6株乳酸菌降胆固醇的能力,其中菌株GL-10和LBA-11降胆固醇的能力高达45%;同时还测试了这些菌株的耐酸和耐胆盐能力、细胞黏附、抑菌性等益生特性。结果表明,菌株GL-A-11、GL-11、ZPC-15能在pH值为2的蒸馏水下存活1h;GL-10、GL-A、ZPC-13能在质量分数为2%的胆盐混合液中存活12h;GL-10对人结肠胰癌细胞系HT-29细胞黏附性最强,达每个细胞4.8个,其次是菌株GL-A、ZPC-13、GL-11为每个细胞3.7个左右。所有菌株对常见的致病菌都有明显抑制作用。赵佳锐等从健康儿童和青年人肠道中分离并鉴定了21株乳酸杆菌和双歧杆菌,连同6株试验室保藏菌株进行了体外的降胆固醇、耐酸及耐胆盐试验。试验结果表明,所有试验菌株都具有从培养基中去除胆固醇的能力,其中5株的降胆固醇率可达到40%以上。菌株Bm26同时具有较高的降胆固醇能力和耐胆盐及耐酸性能。肖琳琳等从西藏灵菇中筛选出降胆固醇率可达到51.8%的干酩乳杆菌,证明此菌株具有显著降低高脂模型小鼠胆固醇指标和降低动脉硬化指数的作用。

(4)促进营养物质的产生、代谢和利用 益生菌在宿主的消化道内进行生长、繁殖活动,在此过程中可以直接产生多种营养物质如乳酸、维生素、氨基酸等,这些物质又可以参与到宿主的新陈代谢中去,促进宿主的消化和营养吸收。除此之外,益生菌在动物体内还可产生多种消化酶如淀粉酶、蛋白酶、脂肪酶和葡萄糖苷酶等,这些消化类酶可以促进营养物质特别是下消化道营养物质如脂肪的消化和吸收。研究表明,含有益生菌的动物肠道内,蛋白酶和糖酶含量要明显高于不含有益生菌的动物。

乳酸菌不仅可以产生多种酶类,而且还能通过自身代谢过程中产生的乳酸提高钙、磷、铁的利用率,同时促进维生素D的吸收和利用。Sogarrd等报道,枯草芽孢杆菌和地衣芽孢杆菌具有较强的淀粉酶、蛋白酶和脂肪酶活性,同时还具有降解植物饲料中非淀粉多糖的酶,如葡聚糖酶、果胶酶、纤维素酶等。酵母菌和霉菌均能产生多种酶类,如蛋白酶、淀粉酶、脂肪酶、纤维素酶等,可提高蛋白质和能量的利用率。闫凤兰等用枯草芽孢杆菌饲喂0~3周龄的仔鸡,研究后发现仔鸡空肠内容物 α -淀粉酶活性显著提高。饲喂某些益生菌如乳酸杆菌,还可降低肠道的硝基还原酶、氨还原酶、 β -葡萄糖苷酸酶活性,同时降低脲酶活性,减少氨的产生。Goldin等以21个健康志愿者为对象,研究了食用嗜酸乳杆菌NCFM和N-2对3种微生物酶(即 β -葡萄糖苷酸酶、硝基还原酶、偶氮还原酶)活性的影响。这两株细菌得到的结果相似,进食10天后所有受试者体内的3种酶活性都显著降低。停止食用嗜酸乳杆菌10~30天,3种酶活性都显著提高,因此连续食用益生菌对维持酶作用是很必要的。Lsshiki发现添加乳酪乳杆菌导致血液中非蛋白氮的减少,血液中尿酸、胺、尿素浓度下降。Chiang等报道饲喂包括嗜酸乳杆菌、粪链球菌、枯草芽孢杆菌的益生素后,火鸡垫料及排泄物的氨浓度降低。Yeo等发现给雏火鸡饲喂含益生素的日粮,在前3周显著降低了小肠内容物脲酶活性。

目前,通过扫描电镜已经证实了某些益生菌具有维持和加强动物小肠绒毛结构和功能的作用,因而这些益生菌可以促进营养物质的吸收和利用。王长文等以犊牛为试验对象饲喂活菌制剂后发现犊牛各肠段绒毛发育普遍好于对照组。董克苏等通过产酸型活菌制剂对新生仔猪小肠绒毛形态的观察中也得出了相似的结论。Edens等证实了路特氏杆菌能显著改善鸡回肠绒毛的长度和隐窝深度,并可以使由于使用抗生素而变短的回肠绒毛恢复正常。

4.渔用微生态制剂在水产养殖上的独特作用

目前国内已筛选出大量用于制作微生态制剂的高效菌株,并开发出不同的渔用微生态制剂产品用于水产动物养殖生产中。渔用微生态制剂在水产养殖上除具有一般动物养殖的共同作用以外,还具有以下两个方面的独特作用。

(1)改良水质 目前报道具有水质改良作用的细菌主要为芽孢杆菌和光合细菌。徐琴等认为,在水体中加入球形红假单胞菌和噬菌蛙弧菌组可使中国对虾育苗池水质的pH值稳定,氨氮明显下降,而亚硝酸盐、化学需氧量及硫化物等指标也优于其他试验组。杭小英等采用枯草芽孢杆菌制剂对养殖中后期的罗氏沼虾池塘进行了改善水质的试验,结果表明,枯草芽孢杆菌制剂能显著降低水体的化学需氧量;使用枯草芽孢杆菌制剂后,氨氮的最大降解率为59.61%,亚硝酸态氮的最大降解率为86.70%,说明枯草芽孢杆有明显降低水体氨氮和亚硝酸态氮含量的作用。张峰峰、孙冬岩、陈静等许多学者都对枯草芽孢杆菌水质净化的作用做了研究,结果均表明其水质净化效果显著。另有研究表明,酵母菌及乳酸菌也有一定的净化水质的作用。徐德荣等研究表明海洋酵母具有防止水质污染的作用。周海平就乳酸杆菌对养殖水体、饲料的降解作用进行了深入研究,结果表明,各实验组中的亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、磷酸盐含量从实验第1天到第4天一直呈下降趋势,而氨氮呈上升趋势,对COD无降解能力,温度、菌浓度、底物浓度对亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、磷酸盐、氨氮降解率的影响是极其显著的。而茹健强等的研究结果显示,使用复合微生物制剂后,浮游植物种群结构发生了良性变化,种群数增加了20%,而部分藻类总数下降40%、80%,优化了水体中浮游植物的种群结构,抑制了水体中藻类的过度繁殖,说明微生态制剂还具有调节浮游植物结构的作用。

(2)增肥作用 自然界中存在着一类具有解磷、解钾、固氮作用的微生物,早在20世纪40年代,苏联科学家即开始将其制成微生物肥料用于土壤增肥。近年来,有研究者将其制成微生态制剂直接施用于水体以增加水体肥力。卢显芝等将解磷芽孢杆菌施入池塘水体后发现,解磷芽孢杆菌能将有机磷迅速分解为有效磷。另外,目前很多企业将此类微生物制成腐熟剂用于发酵有机肥,制成高效无害的生物渔肥,变废为宝,还解决了畜禽粪便导致的环境问题。

四、植物微生态制剂

1.植物微生态制剂的定义

微生态制剂是在微生态理论指导下,采用有益的微生物,经过培养、发酵、干燥等特殊工艺制成的对植物生长有益的生物制剂或活菌制剂,也叫益生菌剂或益生素。目前,植物微生态制剂的使用越来越多,每年增长率为10%。

2.植物微生态制剂的分类

根据微生态制剂的作用方式和效果,可以分为生物肥料、植物增强剂、植物激素和生物农药。据报道,与化学药物和肥料相比,植物微生态制剂具有良好的特性,例如安全、对环境无破坏、对人体健康无危险性、专一性、有效性、调节菌群平衡、降解有害物、减少耐药性的产生等。

应用到植物中的微生物有细菌和真菌,主要包括固氮螺旋菌、根瘤菌、沙雷菌属、芽孢杆菌属、假单胞菌属、链霉菌属、木霉属、盾壳霉属和寄生菌属等。微生态制剂可以产生大量营养素和微量元素,释放各种糖类、氨基酸、有机酸、激素等,如益生素可以释放含磷的化合物,促进植物生长。在日本堆肥中,至少有3个属的合成细菌被单独或联合使用,包括芽孢杆菌属、乳酸菌属和放线菌属。这些菌种制剂可以防治植物病虫害,保护植物产品,如可以去除土豆的线虫、大豆和玉米的几种有害昆虫;还可以抵御真菌感染,如白粉病、大豆霜霉病、西红柿和香蕉的青枯病等。由此可见,植物生长性能和健康水平的提高,可以直接通过制剂与植物的相互作用,也可以间接通过制剂抵御植物病原体。

3.植物微生态制剂的发展

在农业生态系统中,目前已进入以“微观”的微生态学为依据的阶段,用微生态措施防治植物病害的工作正在兴起,标志着植物病害防治工作已进入第三个阶段,即微生态防治阶段。植物微生态制剂是大量科学研究的硕果,它是利用目标微生物控制、调节植物个体内微生态平衡,进而达到增加产量、提高质量、增强抗性的目的。由于微生态制剂应用范围广、使用安全、无污染、无不良反应,所以近几年发展很快。基于“植物体自然生态”这一原理,从植物体内分离筛选出有益的微生物,通过工业化生产制成菌剂,然后再施放到植物体上去,这种菌便能在植物体上定植、繁殖、转移,从而调节植物的微生物环境,使其有利于植物生长发育,而不利于有害生物生长,达到增加产量、改进品质、防治病害的目的。同时,可避免过多应用农药,减少环境污染。这类微生物被称为增产菌。这一微生态制剂已在全国30个省市、50种作物上应用,面积达2700万公顷,一般增产幅度为10%左右。到1990年底,累计增产粮食105亿公斤,增加产值100亿元,投入产出效益比为1∶30。增产菌的研制与应用标志着我国植物微生态学的研究已进入了加速发展的历史时期。微生态制剂的应用为取代农药化肥、发展持久性农业开辟了新途径。

4.植物微生态制剂的主要类型

增产菌是植物微生态制剂的主要类型,能够提高农作物的产量和品质。经增产菌处理后,水稻、小麦等单子叶禾谷类作物增产5%~10%;油菜、花生等双子叶作物增产10%~15%;甜菜、甘薯等块根、块茎无性繁殖作物增产51%以上。增产菌还能使水稻氨基酸含量增加81.4%,淀粉增加24.1%;小麦蛋白质增加8.1%,赖氨酸增加6.4%;油菜、大豆、花生含油量增加3%以上;甘蔗、甜菜含糖量分别增加1.1%~1.4%和0.3%~2.1%。

此外,使用增产菌后,可使农作物抗病性明显增加,如水稻稻瘟病减轻61.4%~73.6%,小麦纹枯病减少47.3%~66.2%。增产菌还具有增强作物抗旱、抗干热风、抗寒性、抗霜冻等抵抗不良环境的能力。

5.增产菌的作用特点

(1)高效的多功能性 增产菌是植物保健益菌,可促进植物根系生长,促进分蘖,促进穗分化,以及有使作物茎杆粗壮挺拔、叶面积扩大、花期提前、坐籽率(含坐果率)提高、早熟等效果。

增产菌对作物的代谢也有很大影响,它能使根系活力明显增强,叶绿素含量显著提高,从而提高了光合作用强度及作物对水分的利用率。

(2)广泛的适应性 增产菌是植物自然生态系的成员,它已摆脱了土壤微生物的范畴。它不同于过去的微生物制剂,受土壤温度、水分、酸碱度以及外界环境条件的影响。增产菌的活动主要受植物个体微生物环境的影响,所以在各地均能表现出增产效果。

(3)高度的亲和性 增产菌不同于以往的菌肥、菌药和生长激素,它可以和其他农业措施互相促进、互相增效,有着高度的亲和性。

(4)可靠的安全性 增产菌是植物体L的共生菌,因此,其本身的特性决定了增产菌具有高度的安全性。首先,增产菌不会对植物造成任何伤害,也不会在植物体上有什么残留,只在局部地区一定时间内起到促进作用。这段时间过后,植物体又恢复到使用增产菌前相对稳定的微生态系。其次,增产菌本身无毒无害,对人、畜、作物安全,工业化生产安全。

(5)经济效益高 使用增产菌方法简便,省工、省力。一般投入与产出之比为1∶(20~50)。

6.增产菌的作用机理

植物微生态学研究的植物体表、体内的微生物不是指偶然碰上的,而是指与植物紧密共生的微生物。这些微生物种类繁多、数目巨大,一片叶上细菌的数量一般可达几百万个。数目巨大的微生物分布在植物体的各个角落与层面,发挥着作用,如根瘤菌和菌根真菌与植物的典型共生结构与作用对植物的益处早已为人所共知。植物根、叶上还有一些不是共生结构的固氮菌,能有效地吸收空气中的氮,从而合成供植物利用的氮营养素;在植物根部定居着很多微生物,不仅产生丰富的营养物质和植物生长调节剂,而且与植物根系一起在根表形成一层胶状黏液,有利于植物对水分和营养的吸收;叶面上的许多微生物则产生各式各样的色素物质,保护叶面免受阳光灼伤;植物体表、体内另一些微生物对植物防病和免疫起重要作用,它们抑制有害微生物(病原菌)的生长与蔓延。增产菌施放到植物L上以后,很快能占领重要的有利部位定植和大量繁殖,在一定时间内达到较高的种群数量。它们可抑制病原菌的繁殖,抑制减产菌;它们还能分泌激素,使作物茁壮成长。它们的代谢物质中还含有一定数量的有利于作物生长发育的维生素物质,分泌出使作物增强抗性的酶类,如超氧化物歧化酶(SOD)及过氧化物酶等,使植物延缓衰老。