序曲:

音乐,人类伟大的发明

构成音乐的材料是自然界没有的

中华文明到底有几千年?

最早的乐器分类法:八音

中国,曾是世界上音乐最发达的国家

我们常常说中华文明五千年,是基于学术界大致认同的一些文明“标准”,比如城市的出现、文字的发明、金属的使用等。艺术当然是文明的重要内容,但是,不知道你们发现没有,人类除了音乐的所有艺术,都源于对大自然的模仿。大自然不仅是被模仿、表现的对象,还慷慨地提供了构成艺术的原材料。比如人们在绘画与雕塑时描摹的对象是大自然中的一切,赤橙黄绿的颜色与各种形体也都是自然存在的。但音乐不同,虽然自然界存在着风声、雨声、瀑布声、鸟鸣声,但这些都只是噪声,不是音声。中国人从先秦时就极其智慧地将人耳所闻分为三个层次——“声”“音”“乐”,中国最早的一部音乐理论著作《礼记·乐记》中说:“知声而不知音者,禽兽是也;知音而不知乐者,众庶是也。唯君子为能知乐。”禽兽只能听懂同类之间的“声”,普通人只能懂得由“音”构成的语言,只有掌握了文明的人——君子,才懂得音乐。

和构成绘画的颜色、形状不同,和构成雕塑的材料如土石、金属不同,和构成文学的语言、文字也不同,构成音乐的材料是音阶——do、re、mi、fa、sol、la、si,就是中国古人所说的宫、商、角、徵、羽、变宫、变徵。这7个音阶在自然当中不存在,完全是人类的发明创造。中国古人说“情动于中,故形于声”,音乐是人类为了表达内心深处的感情而发明的。当人类创造了音阶并用它构成无限丰富的音乐时,应该就是文明的开始,因为创造这些“无中生有”的音阶比创造“近取诸身、远取诸物”的文字更不容易。也正如《吕氏春秋》所说:“音乐之所由来者远矣,生于度量,本于太一。”这象征着宇宙万物本源的“太一”,远超人类所能看到、感受到的大自然,更不是自然中所存在的物。《诗经》所谓“天之牖民,如埙如篪”,其实也点出了这样一个道理:和“太一”一样神圣的“天”,给人类打开了一扇文明的窗牖,这就是通过埙、篪等乐器所发出的音乐。只用自然界没有、完全是人类创造出的7个音符在千百年的时间里抒发着人类无尽的情感,创造出无穷无尽、千变万化的音乐,满足了人类不可替代的精神需要,这还不叫文明吗?

8 000多岁高龄的贾湖骨笛

图1.1是1987年在我国河南省舞阳县贾湖遗址出土的贾湖骨笛,它有7孔,由仙鹤的尺骨做成,可吹奏七声音阶的现代乐曲,且音色优美。同时出土的30多支骨笛,经考古学家用碳十四同位素断代法测定,距今已7 800~9 000年。这表明我们的祖先在8 000多年前就已经创造发明了一种完备的管乐器。这是当今世界上发现的最早的管乐器之一(过去在德国或斯洛文尼亚发现的号称上万年前的“骨笛”已被学术界怀疑和否定

)。假如把贾湖骨笛的出现看成中华文明的第一线曙光,我们的文明史就不仅仅是五千年,而是八九千年。

)。假如把贾湖骨笛的出现看成中华文明的第一线曙光,我们的文明史就不仅仅是五千年,而是八九千年。

图1.1 贾湖骨笛

中国的音乐文化不但开始得早,而且在很长一段时间里处于世界前列。中国人非常重视音乐,以“孔孟老庄”为代表的中国古代哲学家都对音乐有着非常清晰、深刻的论断。孔子不但认为人格养成的途径是“兴于诗,立于礼,成于乐”(人的修养开始于文学,矗立于礼,成就于乐),把音乐文化视为最高的修养,他自己还会弹琴、唱歌,并且“无故不撤琴瑟”,除了发生大的变故,音乐都是他生活中的重要内容。他一生都把“复兴周礼”作为努力的目标,而“礼乐”则是中国人对世界文明的一个伟大贡献。

我们的祖先发现,把“礼”和“乐”结合在一起,可以使社会安定有序,同时又充满活力。用荀子的话说:“乐和同,礼别异。”“礼”使人和人有区别,有尊卑,有秩序;“乐”则是通过音乐这种人类能够理解和共同欣赏的艺术形式,找到人们的共同点,让人和人之间有关爱、有亲情,从而达到“和”的境地。我在引子里谈到“和”这个古人从音乐里悟出的道理是中国人的最高追求,故宫“三大殿”——太和殿、中和殿、保和殿,都有一个“和”字,中国人的音乐更是如此。我们的祖先和现代社会的人不同,他们在音乐中追求的,不是发泄,不是放纵,而是平静与和谐,是心与身的和谐,人与人的和谐,人与大自然、万物、天地的和谐。

在《吕氏春秋·仲夏纪·古乐篇》里有这样一个传说:黄帝命令臣子伶伦制定乐律,伶伦来到昆仑山,听到凤凰的鸣叫——凤(雄)叫了六声,凰(雌)叫了六声。于是,伶伦就在山下的“嶰溪之谷”用竹子做了十二根律管(确定音高标准的竹管),模仿凤凰的鸣叫。这十二根长短不同的竹管依次发出的各差半音的声音,就是十二律:黄钟、大吕、太簇、夹钟、姑冼、中吕、蕤(ruí)宾、林钟、夷则、南吕、无射(yì)、应钟。其中,“黄钟”成为中国音乐的标准音,十二律则成为中国音乐千百年来的基础和规制。

现代人可能很难理解,为什么中国古代的统治者相信,只要制定了本朝的音乐制度,尤其是制定了“黄钟”这个音高标准,便可以“天下大定”?但这的确是中国历史和传统文化中“最中国”的一件事。周公建立了西周的礼乐制度之后,在很长一段时间里,新的政权建立之后要做的第一件国之大事,便是“制礼作乐”。先要制定“黄钟”的音高标准。不仅如此,这个吹出“黄钟”音的竹管(玉管)还是制定国家“度量衡”的标准——以黄钟律管长“九寸”来定“尺”的长度,这是“度”。“量”指的是容积,在农业社会里,量器是最常用的计量工具。汉朝的量器分为龠(yuè)、合、升、斗、斛(hú)。“衡”指的是重量,汉朝权衡分为铢、两、斤、钧、石(dàn)。将黄钟律管里装满“黍”(小米),倒出来后称,其体积和重量,就是量器和衡器的标准:其容积为1龠;1龠中黍的重量为12铢,即半两。将黄钟律管作为“度量衡”的标准器,可见古代的中国人多么重视音乐。

无与伦比的乐器——曾侯乙编钟

1978年,湖北省随县(今随州)擂鼓墩发现了一座古墓,从而让现代人一睹春秋时期“礼乐”的辉煌。这座古墓的墓主叫曾侯乙,是战国时一个诸侯国曾国的君主。根据该墓出土的一件楚惠王赠给曾侯乙的镈钟上的铭文断定,曾侯乙下葬于楚惠王五十六年(公元前433年)或稍晚。该墓共出土文物一万多件,光乐器便有125件,包括极难保存的竹制和木制乐器笙、鼓、排箫、篪、五弦琴、十弦琴、二十五弦瑟,还有编钟、编磬等。其中最宝贵、最伟大的发现,是一套共有65件的青铜编钟,即现已闻名于世的“曾侯乙编钟”。

编钟出土时分三层八组,挂满了墓室的整整三面墙,正符合《周礼》中“诸侯轩悬”的规定。《周礼》规定了不同身份的墓主必须遵守不同的钟磬悬挂方式:王“宫悬”(宫室有四面墙,可以挂四面),诸侯“轩悬”(三面有墙、一面临水的建筑叫“轩”,可以挂三面),卿大夫“判悬”(“判”是分开,可以挂两面),士“特悬”(“特”是单一,只能挂一面)。这套铸造极其精美的青铜编钟,分甬钟(45件)、钮钟(19件)、镈钟(1件)三种形制,其中最大的一件甬钟通高152.3厘米、重203.6千克,堪称青铜器中的重器。全套编钟总重量达2 567千克,若加上钟架上的铜饰和托钟的铜武士1 854.48千克,则达到4 421.48千克。用这么多的青铜制造的乐器,在世界上绝无仅有。这套编钟除了精美庞大,还有几个“世界之最”。

第一,这套编钟音色纯正优美,高音清朗,中音明澈,低音浑厚深沉。每件甬钟竟可以敲击出两个大、小三度的和音来。在钟中间的隧部和侧面的鼓部,都铸着该音的音阶名。这不但说明“一钟双音”不是一个偶然现象,而且足以使所有以为“中国音乐就是单声音乐”的人大吃一惊了。

第二,这套编钟总音域达五个半八度,其音列与现代的C大调相同,这个音列中心的宫音,竟与现代钢琴的中央C相同!编钟的中心音域十二律齐备,中间的三个半八度构成完整的半音阶,可顺利地“旋宫转调”(类似于现代钢琴的每个键都可以作为调式的主音产生音乐)。因此,假如你愿意,你甚至可以用这套编钟来演奏巴赫或者贝多芬的音乐作品。这不但为主张音阶调式的概念与人类的生理结构相关的理论提供了充分的证据,而且足以使所有以为“中国音乐就是五声音阶”的人大吃一惊了。

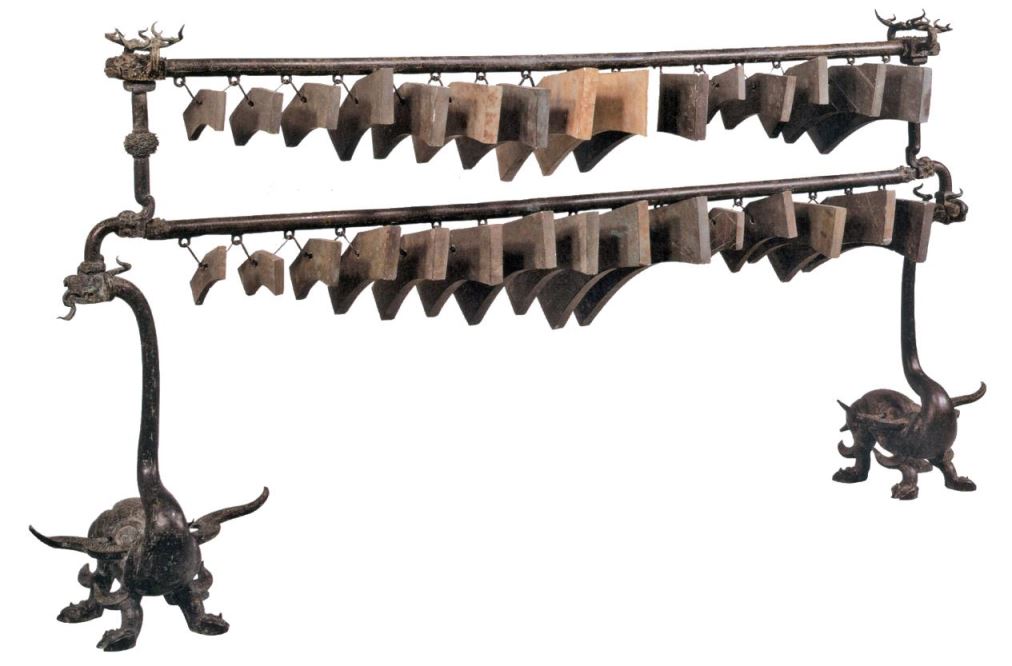

图1.2 曾侯乙编磬

第三,在这套编钟的钟体上,铸着三千七百多字的钟铭,这些铭文与以往大家所熟悉的钟铭不同,不是“万年永享”之类的吉利话,而是实实在在地铸了一篇音律学的“论文”,详细记载了春秋战国时楚、齐、晋、周、申等国,与曾国的各种不同律名、阶名、变化音名之间的对应关系,充分说明“旋宫转调”这一音乐发展到相当高级的阶段才会出现的音乐技术,在战国时代不但已经在理论上实现,而且这理论是大量音乐实践需要的结果。铭文中还有一些现代音乐理论中才有的概念,如音程中的大、小、增、减、高低八度等。全部铭文篇幅之多、含义之深,皆为世所罕见,它对中国传统律学和先秦音乐理论的再发现和深入研究,有着重大的价值和深远的历史意义。

从周朝开始,中国人就发明了乐器分类法“八音”,根据乐器材质将乐器分为“金、石、土、革、丝、木、匏、竹”八类。“金”指青铜,如钟;“石”指玉、石,如磬;“土”指陶土,如埙;“革”指皮革,如鼓;“丝”指弦线,如琴;“木”和“竹”指木制和竹制乐器,如管、笛、柷、敔;“匏”指葫芦,如笙。其中最高贵的,即由编钟和编磬组成的“金玉之声”。古代中国人认为“金声玉振”是可以上达天庭的声音,而最好的婚姻,也被称为“金玉良缘”。

千百年来,音乐在中国人的生活中无处不在,也发挥着巨大的、不可替代的作用:桑间濮上,人们用歌声寻求着爱情;队前伍后,人们用歌声统一着步伐;共同劳作时,“吭唷”之声不断;冲锋陷阵处,金鼓之声齐鸣。在中国历史上,有过不知多少关于人和音乐的传说:伯牙与子期凭音乐的共鸣而肝胆相照;司马相如和卓文君因音乐的媒介而永缔佳缘;智慧的张良靠一支洞箫,“四面楚歌”,瓦解了项羽的亲兵;大胆的孔明用一张古琴、两扇城门,吓退了司马懿的大军。

乐由心生,《礼记·乐记》中说:“德者,性之端也;乐者,德之华也;金、石、丝、竹,乐之器也。”(道德,是人性的制高点;音乐,是道德之花;金、石、丝、竹这些乐器,只不过是发出音乐的工具。)今天的中国人,不但应该记住我们祖先这些伟大的创造,赓续传承,发扬光大,还应该多欣赏音乐,有条件的话,可以唱唱歌,学一件乐器,因为孔老夫子清清楚楚地告诉过我们“兴于诗,立于礼,成于乐”。音乐,是养成完美人格最后的一步和标志。