鬼魅的纠缠

在上一章中,我们讲过智子是《三体》中最为重要的角色之一,其设定也非常神奇。三体的科学执政官这样描述智子的工作原理。

(科学执政官:)“……一个以上的智子,能够通过某些量子效应,构成一个感知宏观世界的系统。举个例子:假设一个原子核内部有两个质子,它们相互之间会遵循一定的运动规则,比如自旋,可能两个质子的自旋方向必须是相反的。当这两个质子被从原子核中拆开,不管它们相互之间分离到多大距离,这个规则依然有效;改变其中一个质子的自旋方向,另一个的自旋方向也必然立刻做出相应的改变。当这两个质子都被建造成智子的话,它们之间就会以这种效应为基础,构成一个相互感应的整体,多个智子则可以构成一个感应阵列,这个阵列的尺度可以达到任意大小,可以接收所有频段的电磁波,也就可以感知宏观世界了。当然,构成智子阵列的量子效应是极其复杂的,我这种说明只是个比喻而已。”

摘自《三体Ⅰ》

在小说里,两个智子能够跨越时空进行瞬时感应。这在实际中可能发生吗,还是纯属科幻呢?让我们先来看看量子力学中的量子纠缠,再来回答这个问题。

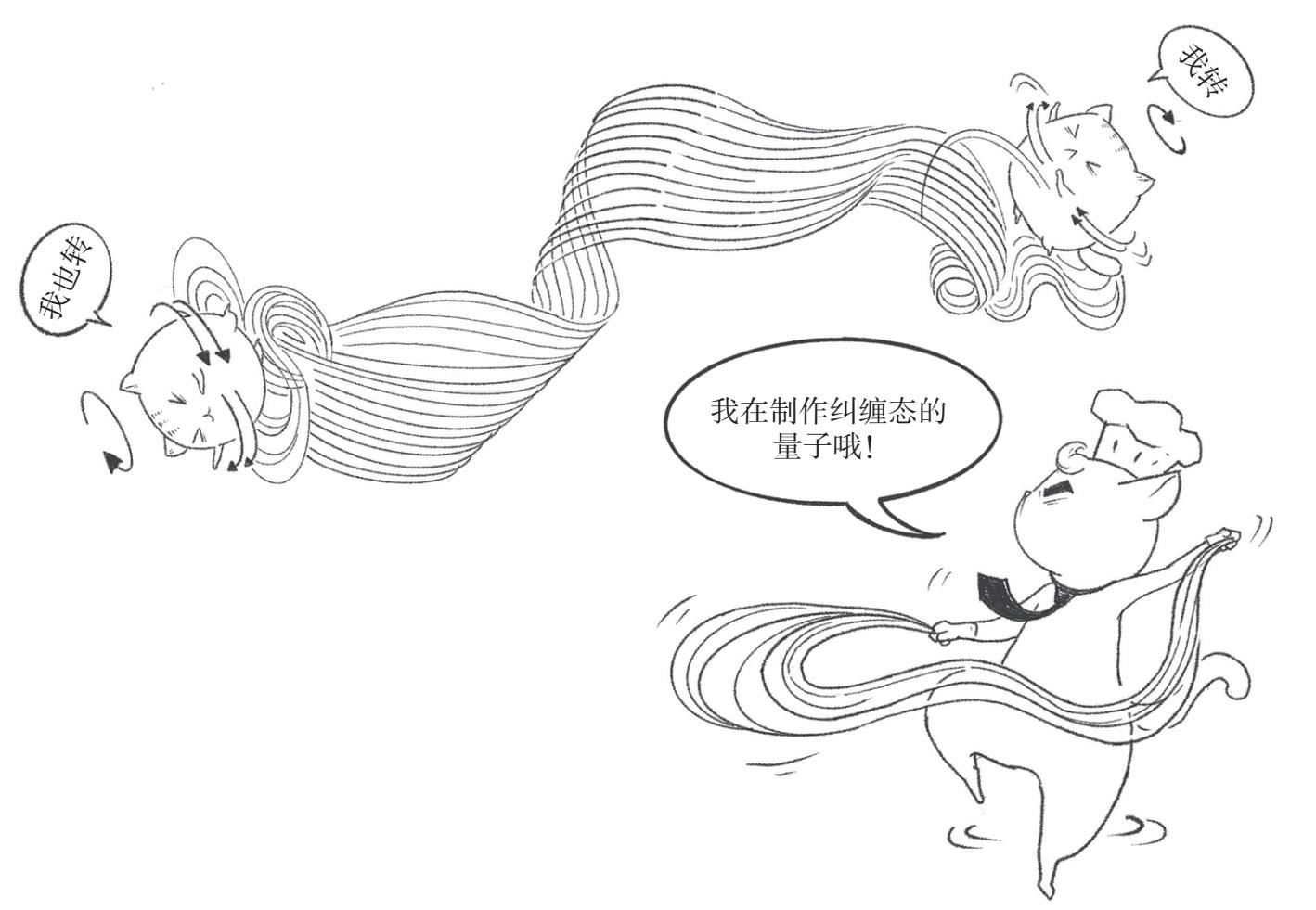

在实验中,物理学家发现可以通过对几个粒子进行某些操作,使它们相互纠缠起来(即进入纠缠态),而相互纠缠的粒子的某些行为是相互关联的。以电子的自旋为例,如果一个电子的自旋方向是顺时针,那么根据守恒原理,和它纠缠的另一个电子的自旋方向就一定与此相反,应是逆时针,反之亦然。

对处于纠缠态的两个电子来说,如果我们不观察它们,其自旋状态就处于不确定的状态:既可能是顺时针,也可能是逆时针。然而,一旦我们观察其中的一个,它的自旋方向就确定了,那么就在这个瞬间,跟它纠缠的另一个粒子的自旋方向也会同时确定下来,而且一定与前者相反。无论这两个纠缠的粒子相距多远,哪怕其中一个在地球上,另一个在几百亿光年之外的宇宙尽头,只要我们观察到其中一个粒子并确定了它的状态,另一个粒子的状态就会在瞬间确定下来,没有时间延迟。这就是量子状态的瞬时传输。

事实上,量子纠缠这一说法起源于爱因斯坦提出的一个思想实验,他想要通过超光速瞬时传输的荒谬性来证明哥本哈根诠释的不完备性。在1935年,他联合同事波多尔斯基和罗森,共同发表了一篇重量级的论文,提出了著名的“EPR悖论”——E、P、R分别是三位作者姓名的首字母。

在这篇反驳哥本哈根诠释的论文中,爱因斯坦强调,任何严肃的物理理论都必须重视客观现实性和物理概念的差别。客观现实性是不依赖任何理论的,而物理概念只是用来说明理论的,必须与客观现实相对应才行。也就是说,他认为一个理论只有正确性是不够的,它还应当是完备的,也就是理论元素和物理现实性元素应当具有一一对应的关系。

爱因斯坦的想法是,不能测量电子的精确位置也许并非意味着电子没有精确的位置。他认为,实际上存在一个与电子的位置相对应的物理现实性元素,只是量子力学不能包容这一点,因此量子力学是不完备的。

在论文中,爱因斯坦构造了一个思想实验来证明自己的想法:设想一对相互纠缠的电子A和B,在同一时刻,A和B的总动量应该是守恒的。假如在某一时刻测量A的动量,那么在不干扰B的情况下,根据守恒定律,必然同时也会得知B的动量,B的动量一定能用一个物理现实性元素描述。同理,在不干扰B的情况下测量A的位置时,根据守恒定理,必然也能用一个物理现实性元素描述B的位置。

爱因斯坦根据“现实性准则”辩称,既然B粒子的位置和动量都是现实性元素,那么这两个性质应该可以同时共存,也就是说它们都是独立于观察和测量的“现实性元素”。

在这一基础上,爱因斯坦进一步指出,假如哥本哈根诠释是完备的,那么这就意味着对A的测量将会瞬间影响到B,且与二者之间的距离无关。这种瞬时同步性意味着超光速,违背了狭义相对论和因果律。因此,爱因斯坦认为哥本哈根诠释是不完备的,他把这种根本不可能存在的瞬时同步现象称作“鬼魅效应”,后来,薛定谔将这个现象称为“量子纠缠”。

作为对EPR悖论的反击,玻尔指出,根据哥本哈根诠释,电子的位置和动量在测量它们之前并不是实在的,EPR的根本问题出在人们的观念上。爱因斯坦认为相互作用的粒子一旦被分开,就是两个不同的粒子。然而在哥本哈根诠释看来,无论它们之间相隔多远的距离,它们仍然是一体的。我们在日常生活中形成的对事物的观念,在量子世界中往往不再成立,取而代之的则是不确定性、波粒二象性和瞬时性等等令人感到匪夷所思的性质。在考虑量子尺度上的问题时,我们不能再相信之前的常识,而要相信用实验设备测量到的事实。

时至今日,量子纠缠经受住了各种实验的反复验证。它并非“鬼魅”,而是真实存在的。

《三体》小说里的智子之所以能够把地球的信息瞬间传回给4光年外的三体人,利用的就是量子纠缠的原理。三体发明的智子是相互纠缠的,一个粒子来到地球,时刻监视人类,并通过量子纠缠的瞬时传输效应,把监视到的情况同步给三体星上和它纠缠的智子,这就相当于没有时间延迟的实况直播。

不过,科幻毕竟还不完全等于科学。目前,在现实中,基于量子纠缠的量子通信能瞬时传输的只是量子的状态,并不能把有用的信息从一个地方瞬时传递到另一个地方。因为,尽管量子纠缠可以超光速,但是发送方和接收方还需要用在光速限制下的传统信息通道传递必要的辅助性信息,才能对纠缠态包含的信息进行翻译和解码。因此,从整体上看,在两地间传递信息时还是不能超过光速。因此,在真实的世界里,智子是无法在地球和三体星之间超光速传递信息的。这种不可能是由原理决定的,而不是由技术水平的高低决定的。

处于纠缠态的两个智子

不过,在不超过光速的情况下,利用量子纠缠实现粒子状态的复制和传输应该是可以做到的。2016年,中国发射了墨子号量子科学实验卫星,之后在距地1200千米的太空中进行了量子隐形状态传输的实验。畅想一下,既然人体都是由粒子组成的,那么未来也许有一天,科学家可以发明一种技术,像传真机那样把组成一个人的每一个粒子完整地复制到另一个地方去,这不就能实现对人的远距离和快速传输了吗?当然,对现在来说,这个想法还是科幻成分比较大。