家国情怀:

古筝与筝曲《崖山哀》

一个字的乐器才是中国固有的

筝:既好学又好听的乐器

音乐中的家国情怀

既好学又好听的乐器

古筝和古琴一样,原来只叫“筝”“琴”,汉字的特点是“一字一音一义”,一个字单指一物。汉朝张骞出使西域,东西交流频繁之后,才出现更多的双音字或两个字以上的名词。比如稻、黍、桃、杏、李等是中原固有的,葡萄、苜蓿、菠萝、番薯等都是外来的。乐器也一样,筝、琴、瑟、笙、鼓等都是中原固有的,琵琶、箜篌、二胡等都是外来的。后人在筝前面加一个“古”字,和“古琴”的“古”字一样,是为了形容它的古老。

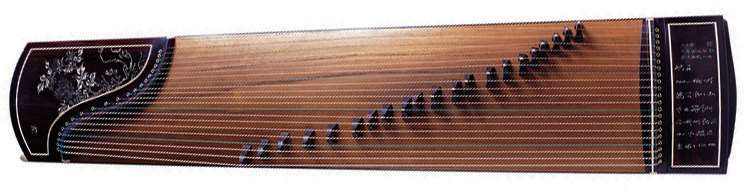

有些人分不清“古筝”和“古琴”,在一些影视剧里常常出现角色在弹古琴但音乐却配的是古筝曲的笑话。这里给大家介绍几个区分琴和筝的要点:第一,筝比琴大,琴只有七根弦(所以又叫七弦琴),筝的弦数比琴多,古代曾有13弦流行,如《隋书·音乐志》即明确记载“筝十三弦”,后随着音乐表现的需要,弦数逐渐增加,有多至26弦者,但目前普遍流行21弦或23弦。第二,琴的弦是平铺在琴面上的,靠琴面上的琴徽取音,而筝的每根弦下都有一根支撑弦的“柱”,一弦一柱,用改变弦长的方法固定弦的音高。唐朝诗人李端《听筝》诗就记述了一个弹筝的女孩为了让精通音乐的周瑜回头看她,故意弹错音的故事:

鸣筝金粟柱,

素手玉房前。

欲得周郎顾,

时时误拂弦。

诗中的“金粟柱”,指的就是弦下华丽的音柱。

图1.9 古筝(长163厘米,21根弦 桐木 中国艺术研究院藏品)

古筝又名“秦筝”,《通典》说:“筝,秦声也。”秦地是中华民族文明的主要发祥地,秦筝之名,即说明筝是从秦地发明并开始流行的。有关筝的来源有一些传说,比如认为筝的发明与蒙恬有关,但傅玄曾否定此说。也有其他故事说“筝”即“争”,二人相争,遂把50根弦的瑟一分为二,成为筝。筝界有一句话叫“茫茫九派流中国”,除了秦筝,还有河南筝、山东筝、潮州筝、客家筝、浙江筝、福建筝、蒙古筝、伽倻琴(朝鲜筝)等。今天,因为古筝既好听,又比较容易上手,所以学习的人越来越多,它成为中华传统民族乐器里普及率最高、老百姓最熟悉的乐器之一。因为古筝的弦是按五声音阶排列的,只要每根弦的音准调好,一个根本不会弹筝的人,只要用手以较快的速度连续划过琴弦,就会发出悦耳动听、流水般的琶音来。

古筝风格多样,其最鲜明的特色可用四个字来概括:东南西北。但这里说的不是四个方位,而是两个方位——东南潮汕地区的“潮州筝”、“客家筝”和西北地区的“秦筝”。“东南”与“西北”虽然距离遥远,中间隔着中原大地和黄河、长江,但音乐中却有一种超过中原大地任何一个地方的内在、深刻、微妙的联系。尤其是音阶、音律,比如西北音乐中的“花音”和“苦音”,从秦腔、眉户到碗碗腔。西北其他的民族器乐演奏形式都有同样的音阶、调式,音阶中的fa比还原fa稍高,但是比升fa低;si比降si要高,但比本位si低。秦筝独特的“韵味”,除了像秦腔一样多有豪迈之气,主要是靠它特殊的音阶调式来体现的。

潮州筝与客家筝也是这样。潮州筝属于潮州音乐,广泛流传于潮汕地区,有着独特的调式、独特的乐谱“二四谱”,还有着“轻三六”“重三六”“轻三重六”“活五”等不同调式构成的宫调系统。客家筝属于广东汉乐,旧称客家音乐。“客家人”是中国古代数次大迁徙中从黄河流域逐渐南迁的族系的统称,素以保留中原古代文化为荣傲。其音乐有“中州古调”“汉皋旧谱”之称,主要流行在粤东和闽西、赣南各县及海外客家人聚居的地方。

客家筝基本上可分为两种调式音阶,一种叫“硬线”,一种叫“软线”。“硬线”以5、6、1、2、3五声为骨干音,4、7两音为偏音,与潮州音乐中的“轻三六”调基本相同。“软线”则以5、7、1、2、4五声为骨干音,6、3两音为偏音,其中7、4两音与陕西音乐中的7、4一样,独具特色,通常称为“特性音”或“中立音”。由于筝的琴弦很长,弦下支撑弦的柱也较高,造成弦与筝面的距离较大,因此,左手按弦时可以用改变力度的办法改变音的高低。更重要的是,在用不同的力度按压琴弦的时候,会造成音乐中很多音的变化、游移。音的微妙的升降不但能让听者感受到地域特色鲜明的不同风格,感受到中国民族民间音乐的姹紫嫣红、丰富多彩,还创造了中国音乐中最宝贵的“韵”。古筝音乐的美,最大限度地体现了中国古典美学的最高追求——韵味。

一首充满家国情怀的筝曲《崖山哀》

由于古筝音色优美,大部分筝曲或欢快、或灵动,多有婉约飘逸之韵、轻盈秀美之风,所以给人一种感觉,似乎筝曲只能表达男欢女爱、桃红柳绿、霁月清风,只适合抒发人之常情、描摹田园风光。其实不然。有一首筝曲《崖山哀》就记载了一段血雨腥风的历史,寄托了几百年难忘的家国情怀。

中国历史上有很多文化的高峰,宋朝就是一个文化繁荣昌盛的朝代,国祚延续300多年。南宋灭亡的最后一仗就在崖山,即今广东省新会市,靠近伶仃洋。1276年,元朝蒙古军队横扫欧亚大陆,伯颜率军渡江南侵,兵临临安(今杭州)城下,谢太后抱着五岁的皇帝(宋恭宗赵㬎)开城投降。投降后,孤儿寡母被解往大都(今北京),只有杨妃带着小皇帝的两个兄弟,即七岁的赵昰、四岁的赵昺,逃到广东、福建一带,企望留住宋室香火。在封建社会里,皇室的子嗣在,这个朝廷和国号就可能延续。但是,在这一段悲惨壮烈的历史中,最令人难忘的不是宋末三帝,而是宋末三杰:右丞相文天祥、左丞相陆秀夫、太傅张世杰。

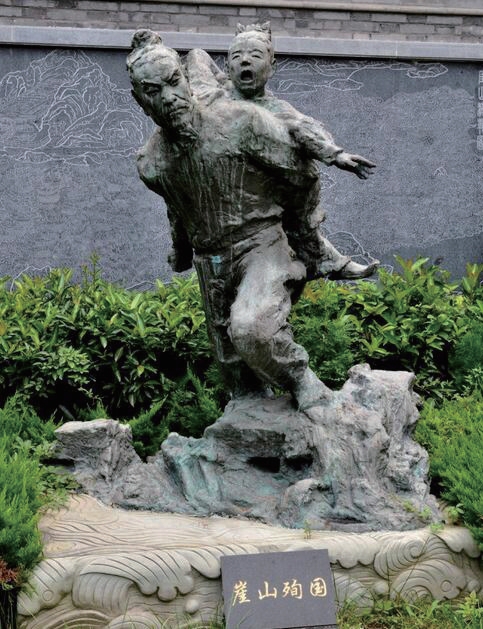

当宋朝最后的几个忠臣保护着孤儿寡母向南撤退到福建之后,大臣们先立赵昰做了皇帝,但在海战中,赵昰落水,获救后很快病死,于是大臣们又立赵昺为帝。此时,大宋已是风雨飘摇,苟延残喘,无力回天了。文天祥战败被俘,只剩下张世杰和陆秀夫。张世杰带领宋兵继续抗争,这场战争从1279年正月开始,一直打到二月。决战的这天,两军从清晨打到傍晚,宋军疲惫不堪,元军统帅张弘范假装撤退,趁宋军麻痹松懈之时一拥而上,攻破了宋军防线。张世杰一看大势已去,想把赵昺接到小船上逃走。但陆秀夫知道已无可逃之路,便在兵火之中穿上朝服,给七岁的小皇帝行了君臣大礼,说:“国事至此,陛下当为国死。德祐皇帝辱已甚,陛下不可再辱。”[国势到了今天,陛下应当为国牺牲,被俘的德祐皇帝(赵㬎)已遭奇耻大辱,陛下不能再遭此辱。]说完,陆秀夫把小皇帝扛到肩上,蹈海而死。

看到皇帝投江,周围的官员、家眷、随从纷纷随他蹈海而死。《续资治通鉴》记载“越七日,尸浮海上者十余万人”。十余万人跟着大宋殉了葬——面对元军的铁骑刀枪,坚贞不屈而殉国!此战虽败,大宋虽亡,但陆秀夫和十余万军民所表现出的气节,却感天动地,令山河垂泪。在此之前,张弘范要被俘的文天祥给赵昺和张世杰写信劝降,文天祥拿来纸笔,写下了一首浩气长存、彪炳史册的名诗《过零丁洋》:

辛苦遭逢起一经,

干戈寥落四周星。

山河破碎风飘絮,

身世浮沉雨打萍。

惶恐滩头说惶恐,

零丁洋里叹零丁。

人生自古谁无死?

留取丹心照汗青。

最后这两句诗光耀千古,成为无数中国人,尤其是忠臣烈士的座右铭,是中华民族几千年来传承不息的气节和精神,是中华民族最宝贵的精神财富。

图1.10 陆秀夫崖山殉国雕像

客家筝曲《崖山哀》用音乐表达了后人对这段不朽历史的绵绵哀思。这首不长的筝曲,其实是大宋王朝319年的一曲挽歌,也是对“宋末三杰”永远的纪念。《崖山哀》又名《哭山》,是六十八板“软弦”乐曲,与《出水莲》《杜宇珈》《昭君怨》并称“四大软”,最早的版本源自何育斋编辑的《中州古调》。出生于广东省大埔县的客家筝著名演奏家罗九香(1902年6月19日—1978年6月9日)有“客家筝王”之称,他演奏的《崖山哀》风格独特、韵味悠长。

民间演奏此曲时一般与《大八板》中板连套,但罗九香独辟蹊径,与“硬线”《将军令》中板连套,前后分两个调弹,产生软硬连套、四度转调的特殊效果。罗九香生前解释过其中的原因,曾说《崖山哀》不应该只突出一个“哀”字,《将军令》的曲调雄壮有力,连套后可增加壮烈气氛,更好地体现出中华民族的不朽精神。乐曲前段为了表现这个“哀”字,充分发挥了古筝左手按弦的技巧,多用颤音(吟音)的指法,即右手弹弦而左手在该弦上连续上下地颤动,精心控制按弦的力度、速度,通过轻重缓急的变化和音高微妙的移动,让听众感觉音乐家的手指仿佛就“揉”在自己的心上,感同身受地体会到乐曲的深刻内涵,体会到音乐里深藏着的浓浓的感情。乐曲的最后,旋律改变,力度增强,一段“硬线”快板的《将军令》,以广泛流传的民间曲调讴歌了中华民族的英雄主义和不屈精神,与前面深沉、哀伤的风格形成强烈对比,节奏也由慢趋快,一步步推向高潮。最后是一段漫漫长引,如数百年来不尽的哀思,悠悠而逝。

这首乐曲可能会在不同程度上改变大家对中国传统音乐的一个错误认识,让我们知道:中国的民族音乐不只是歌舞升平,不只是小儿女情愫,还可以表现宏大的历史题材,承载中华民族千秋万代的感情和一以贯之的家国情怀。今天,中国很多年轻人已经不再记得这段历史,因为当年曾经兵戎相见的不同民族早已融合成一个多元一统的大家庭,血与火的历史也早已成为中华民族在融合过程中悲欢离合的“往事”。

历史上,“中国”的概念一直在不断变化,但中国的文明却始终如一,并成为是否为“中国”的分野和标志。韩愈曾概括孔子的历史观,“诸侯用夷礼则夷之,进于中国则中国之”,强调中原之外的所谓“夷”(古代中原人对四周他族的鄙称),只要接受中国文化,即成为中国。历史上,鲜卑族、蒙古族、满族等进入中原后,接受中国文化,皈依中华文明,皆为中华文明注入新鲜血液,为多元一统的中华优秀传统文化的不断传承发展贡献了力量。而这些“少数民族”,有的已完全同化,有的也逐渐融入中华,成为今天56个民族大家庭中的一员。

沧海桑田,当年让文天祥“惶恐滩头说惶恐,零丁洋里叹零丁”的伶仃洋已在20世纪与21世纪之交成为中国“改革开放”的见证,伶仃洋畔一个叫作深圳的小渔村今天已经成为一个雄踞亚洲、面向世界的现代化大城市。一座连接香港、珠海、澳门的港珠澳大桥以几乎梦幻般的仪态飞跃于这片曾经“越七日,尸浮海上者十余万人”的波涛之上。这座桥隧全长55千米、主桥为29.6千米、桥面双向六车道的大桥不但是举世无双的人类工程杰作,它凤凰展翅般的雄姿更象征着中华民族历史中所有的痛楚都在这片波涛粼粼的海洋里得到了涅槃与重生。“留取丹心照汗青”的爱国主义传统也将成为56个民族共同的精神力量,在实现中华民族伟大复兴的征程中激励着人们砥砺前行。