二

软实力战略研究的主要流派和观点

软实力的概念是与约瑟夫·奈的名字紧密联系在一起的。对软实力理论的关注和钻研,引导着笔者尝试对中国软实力及其战略框架进行思考和构建。

按照学术研究的一般规律,对软实力基本理论的准确把握,是使之与中国对接,进而对中国软实力战略做出系统研究的基本前提。为此,笔者研究的第一步,就是系统地研究约瑟夫·奈对软实力的理论阐释,以求在源头上有所感悟,对软实力理论本身的产生和发展有清晰的脉络感。在此基础上,笔者密切关注中外其他学者关于软实力及中国软实力的理论著述,以求在梳理学者们广泛的探讨中,深化对软实力内涵的认识,把握各国学者对中国软实力讨论的前沿理论。以下,笔者将遵循上述思路,对软实力以及中国软实力的研究进行综述性分析。

1. 约瑟夫·奈与软实力理论的提出及发展

约瑟夫·奈作为西方国际关系理论的自由主义观念的重要代表人物和软实力理论的缔造者,其关注点从未偏离过软实力及其附带效应这一问题。因此,软实力理论的发展及其具体成果,很大程度上与奈个人学术思想的发展历程是重合的。纵观从1990年约瑟夫·奈提出“软实力”概念至今,奈在软实力理论上的思索大体上经历了三个主要发展阶段。

第一阶段(1990年至2000年):回应“美国衰落论”与“软实力”概念的提出与初步发展。20世纪80年代中后期、90年代初期,随着苏东剧变的演进、冷战的结束,国际格局处于重大的转变时期。与此相伴,关于冷战后美国的力量和对外政策成为国际社会关注的焦点。在此期间,美国主导下军事联盟去向的模糊、同盟伙伴关系的重新定位和信息革命到来之前经济的低迷,使“美国衰落论”盛极一时。以著名历史学家保罗·肯尼迪《大国的兴衰》(1987年)、乔治·莫德尔斯基《世界政治中的长周期》(1987年)等为代表的一系列学术著作,受到国际社会的高度关注,并风靡一时。而就此问题所进行的民意调查显示,约有一半的美国民众认为,美国正处于衰落之中。

而约瑟夫·奈对此有不同的见解。为回应“美国衰落论”,约瑟夫·奈推出了他的软实力理论。

而约瑟夫·奈对此有不同的见解。为回应“美国衰落论”,约瑟夫·奈推出了他的软实力理论。

这一时期,约瑟夫·奈的一系列著作中,最主要的是一本书和三篇文章。1990年,约瑟夫·奈推出了他的专著《注定领导:变化中的美国力量的本质》(Bound to Lead:The Changing Nature of American Power),明确提出了软实力的概念。同年,他在美国《政治学季刊》(Political Science Quarterly)发表了《世界权力性质的变迁》(The Changing Nature of World Power)一文,在美国《外交政策》(Foreign Policy)发表了《软实力》(Soft Power)一文。这一组论述在回答了冷战后世界权力性质变化的基础上,明确提出软实力这一概念,并深刻阐述其对于美国和世界的意义,在回应“美国衰落论”的基础上提出了“注定领导”的结论。

就冷战后世界权力性质与权力结构的变迁而言,软实力理论敏锐认识到随着冷战后国际军事安全形势转暖和全球化浪潮的飞速发展,权力构成的基础和权力有效性的来源都发生了巨大变化,国家间正常交往的日趋频繁降低了武力与武力威慑使用的频率。而相应增加的是因交往密切而产生的相互依赖关系,国家在新的和不平衡的相互依赖中改变了对权力的认识和使用方式。信任型和说服型影响力对于在密切相互依赖中寻求共同命运的国家而言开始具有重大的意义。奈的软实力理论认为冷战后美国国家力量的核心就在于美国将自己融入全球化进程之中并成为全球合作体系的最根本保障。美国的军事政治优势可以提供全球经济合作所需的基本公共物品,美国也可以作为国际社会未来发展的榜样并在政治和法律方面保证全球化发展的制度环境。因此,奈基于新的软实力视角指出美国在软实力方面具有明显的优势,并进而提出了“美国注定领导”的判断。虽然奈的理论最终落脚于美国霸权的新形态,但软实力的提出确实为各国理解冷战后国际体系发展趋势和国家实力提升找到了新思路。

第二阶段(2001年至2003年):“9·11”事件之后,对美国“单边主义”的批评与软实力理论的运用。2001年“9·11”事件的发生和美国作出的回应,无疑对后冷战时期国际关系的发展产生了重大而深远的影响。这一时期,奈的主要著述均是在深入阐述软实力理论本身的基础上,运用该理论对美国的外交政策进行思考。

在美国政府高举“全球反恐”大旗,一意孤行地奉行“单边主义”外交政策的喧嚣声中,奈在2001年出版了《美国力量的悖论——为什么美国不能独断专行》一书,对美国“单边主义、傲慢自大和鼠目寸光的外交政策”提出警告。这段时间,奈还发表了一系列文章,来阐述“9·11”事件后美国的力量与外交政策。2002年,他在《亚太研究》(Asia Pacific Review)春季号上发表了《信息革命与美国的软实力》(The Information Revolution and American Soft Power)一文;2002年,他在《经济学家》(The Economist)发表《当新罗马帝国遇到新野蛮人》(The New Rome Meets the New Barbarians)一文;2002年在《国际事务》(International Affairs)上发表了《美国国家利益和全球公共物品》(The American National Interest and Global Public Goods)一文;2003年在《外交》(Foreign Affairs)上发表《伊拉克战争之后的美国实力与战略》(U.S.Power and Strategy after Iraq);等等。

在面对单边主义的诱惑时,奈的软实力理论试图修正新帝国主义与新干涉主义的基本判断,在霸权手段方面强化了自己的观点。其实,软实力理论和新帝国主义、新干涉主义在价值判断方面的差别不大,甚至可以说趋同性大于差异性。双方都建立在美国全面优越论的基础上,强调美国在全球化社会中独一无二的领导地位。但新帝国主义与新干涉主义将自身价值的优越视为强硬干涉和改造世界的依据,软实力却在手段上强调基于渗透型影响和说服基础上的多元合作。奈的软实力理论更清醒地认识到世界的多元性不是可以由美国一己之力强制改变的,美国只有适应多元化的世界并充分运用软实力的优势才能说服各国加入到美国领导的世界体系当中。

第三阶段(2004年至今):软实力理论的系统化和反思。奈在阐述自己的软实力理论时遇到了一系列批评和质疑。最主要的质疑包括:“软实力概念过于笼统”、“仿效和吸引算不上力量”、“因政府并没有能够完全掌控吸引力而反对在国际政治中使用‘软实力’一词”、“软实力是不能测量的”等等,不一而足。因此,这一阶段,奈在对质疑者的回应中,进一步系统地阐释关于软实力的一些基本理论问题。2004年,约瑟夫·奈出版了《软力量:世界政坛成功之道》(Soft Power:The Means To Success In World Politics)一书。奈在此书的中文版序言中这样说:“2001年我在撰写《美国力量的悖论》一书时,再次运用了‘软力量’理论。书中我提醒应当警惕发生‘胜利主义’这种与1990年我所告诫的‘衰落主义’相对立的错误。我用了十几页的篇幅论述了软力量,但较之书中有关多边主义和外交政策的大论断而言,软力量仅是杯水车薪。我的朋友及一些评论家曾谏言,如果我寄希望于软力量的概念能在外交政策中得以正确理解并运用,这就需要我对‘软力量’进行更全面的探讨和发展,而这正是本书的宗旨。”

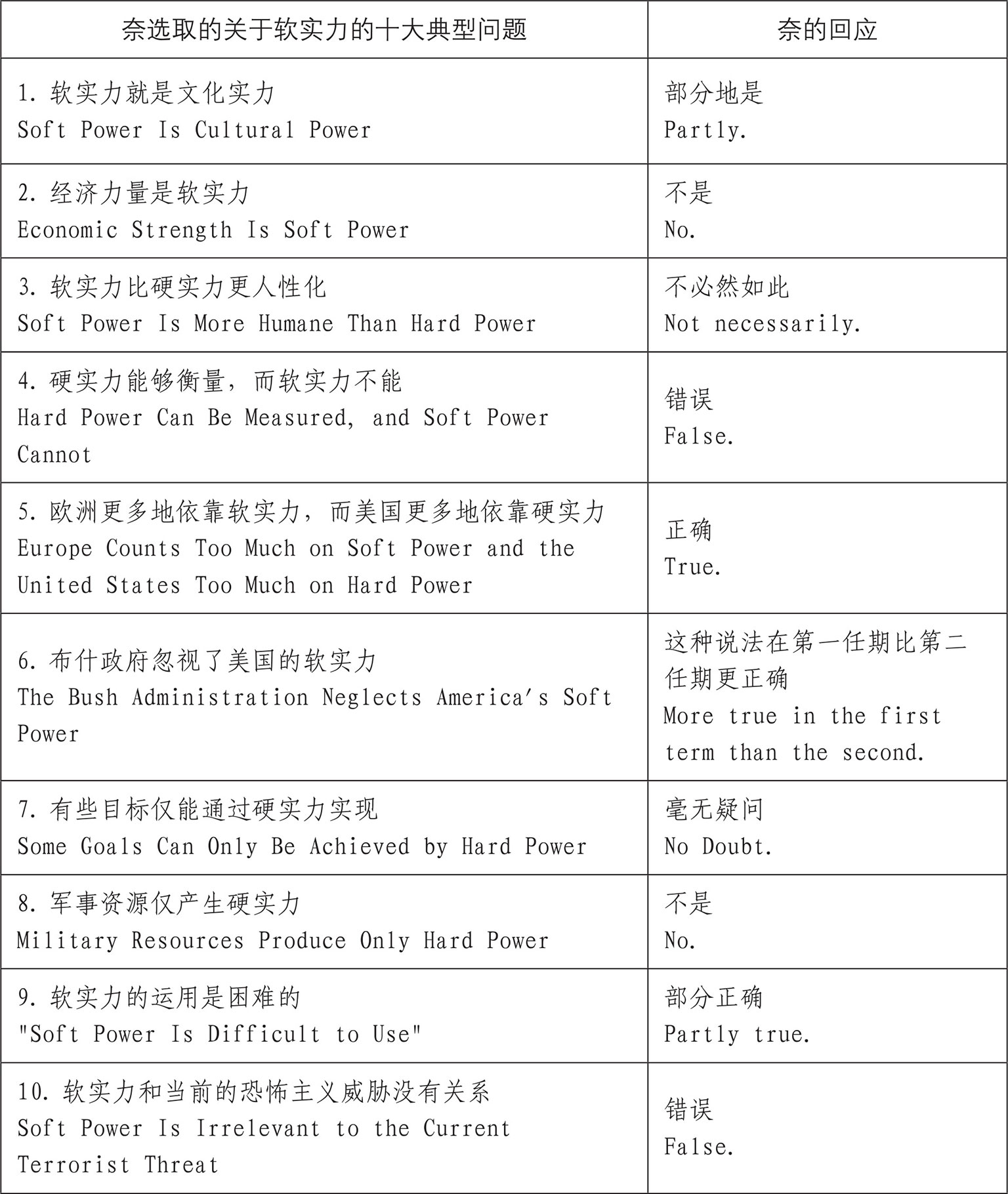

2006年3月1日出版的《外交政策》(Foreign Policy)刊发了奈的《软实力的再思考》(Think Again:Soft Power)一文。奈对软实力提出后,来自各界的评论进行了一次全面的回应。他选取了十个问题,一一做出详细的回答。笔者将其归纳成下表:

表1:约瑟夫·奈关于软实力的十大典型问题与回应

除了理论层面的回应外,奈还强调了实证方面,开始对世界主要国家和国家集团如欧盟、中国、东盟,以及国际关系中有代表性的软实力现象进行分析,比较重要的代表作有《中国软实力的崛起》

、《日本的软实力》

、《日本的软实力》

等等。2006年4月14日,美国哈佛大学肯尼迪政府学院举行了“肯尼迪学院论坛:中国软实力的崛起”,约瑟夫·奈出席了该论坛,与学者和学生们共同对中国的软实力进行了讨论。论坛在线直播了讨论全过程,并向全球媒体开放。此次讨论中,奈对中国软实力的讨论主要集中在经济和文化上。纵观这一阶段的软实力理论发展,奈着重强调了经济与文化结合产生的软权力形式,而制度作为独立变量所承担的角色有所弱化。

等等。2006年4月14日,美国哈佛大学肯尼迪政府学院举行了“肯尼迪学院论坛:中国软实力的崛起”,约瑟夫·奈出席了该论坛,与学者和学生们共同对中国的软实力进行了讨论。论坛在线直播了讨论全过程,并向全球媒体开放。此次讨论中,奈对中国软实力的讨论主要集中在经济和文化上。纵观这一阶段的软实力理论发展,奈着重强调了经济与文化结合产生的软权力形式,而制度作为独立变量所承担的角色有所弱化。

这一阶段,奈对软实力如何对国际关系产生现实影响表现出极大热情,他试图找出软实力变成一种可操作性的政策工具之路,也试图为美国政府找到评估其软实力发展的相应指标。但是软实力理论在概念界定和规范性分析方面的模糊性很大程度上阻碍了其现实适用效果。大量国际关系已有分析概念如政府合法性、国际制度等都被部分或全部纳入软实力分析框架内,如何寻找软实力理论作为一个独立范式的价值成为未来软实力理论发展的关键。

当前约瑟夫·奈的软实力观已经变成了国际关系分析框架的一个重要变量,奈对各种质疑也进行了积极的回应。但是,享誉世界的国际关系学经典教材——《争论中的国际关系理论》(第五版)一书中没有辑录他的软实力理论,可见,其理论本身还需要较长的时间才能为西方主流国际关系理论所认可。许多学者在关于软实力理论的建设性和局限性的讨论中,提出了有价值的批评,“如果用‘硬科学’的标准来衡量国际关系理论的话,那么所有的国际关系理论都是不准确的,也是不科学的。”

针对奈的理论所引起的争议,笔者做出如下判断:第一,软实力现象在国际关系中是客观存在的;第二,软实力的研究是有价值的;第三,软实力理论需要做进一步的完善,特别是在研究方法上。

针对奈的理论所引起的争议,笔者做出如下判断:第一,软实力现象在国际关系中是客观存在的;第二,软实力的研究是有价值的;第三,软实力理论需要做进一步的完善,特别是在研究方法上。

2. 中外学术界对软实力以及中国软实力的研究

从软实力这一概念提出伊始,就受到了学术界的高度关注。中外学者在约瑟夫·奈提出的理论基础上,开始对软实力理论进行拓展和规范化、实证化的努力。学界的关注起初集中在对软实力内涵和外延的界定、软实力理论的解释力和有效性等基本学理性问题上,批评者与约瑟夫·奈一轮又一轮的理论论争推动着软实力理论逐渐成熟和发展起来。在具体问题上,则主要是集中于对美国和其他世界区域大国软实力的探讨上。尤其值得关注的是,随着中国崛起的加速、国际影响力的日益提高,关于中国软实力的讨论成为近年来软实力理论研究的最新和最大的增长点。

中西方学者的研究志趣不同、政治倾向各异,很多时候对同一问题得出的结论也是大相径庭。为了比较客观全面地反映出中西方学者研究的理论进路和其中的热点问题,笔者在总体上以中西方划界,分别对其中有代表性和影响力的著述进行分析。

第一,西方学者关于软实力以及中国软实力的探讨。

就目前情况来看,关于软实力理论、实证以及中国软实力的研究,西方学者的研究成果颇为丰硕。

在软实力的研究上,有代表性的研究方向主要体现在三个方面:

在软实力的研究上,有代表性的研究方向主要体现在三个方面:

一是进一步深化对软实力内涵和外延的研究。软实力作为一个理论框架,必须具备规范理论所必需涵盖的理论要件。这种范式的完善是一个长期的历史过程。在约瑟夫·奈最初提出的含混概念基础上,许多学者致力于将软实力概念和外延明晰化,探讨软实力的价值取向和基础假设,寻找实证案例和基本命题。为了使软实力变成一个独立的分析领域,许多学者开始将其细化为政治、经济、文化等等方面,并寻求不同领域间的逻辑关联,将软实力变成一个系统化的战略思维和判读标准。最具代表性的如美国卡内基基金会约斯华·克蓝特茨克(Joshua Kurlantzick)的一系列研究成果。

二是从软实力的视角重新审视大国关系、区域政治等国际关系研究中的热点问题。软实力理论的理论有效性取决于其实证范围的大小,同时,该理论的发展也需要在实证中加以反思和改造。为此,大量学者长期致力于以软实力为理论工具解读国际关系与热点问题的发展脉络。美国学者里夫·伊瑞克·艾斯力(Leif-Eric Easley)运用软实力理论对东北亚区域政治中朝韩关系的有关分析、英国学者耶罕格尔·S·博查(Jehangir S.Pocha)运用软实力理论对中印关系以及两国崛起对世界的影响的有关分析等都是很有价值的见解。

三是对中国软实力的研究。中国作为一个地区性大国和准世界性大国,其发展对世界格局的改变和未来国际体系的建构起到了至关重要的作用。冷战后尤其是全球经济危机期间,中国对世界发展所具有的重要意义凸显无疑。中国发展作为冷战后最引人注意的现象,理所应当地引起西方的关注乃至疑虑。关于中国未来发展方向的判断就包含了对中国软实力的评估问题,可以说对中国软实力现状的定性直接决定了西方对中国国际角色的判断。西方当前有代表性的研究方向主要体现在三个方面:其一是对“中国模式”的研究。这样的研究通常是宏观与微观相结合,西方学者的一个最主要观点是,中国经济的持续发展和快速成长是中国软实力的基础,更是最佳证明。“北京共识”与“华盛顿共识”的比较,一度暗含着“中国威胁论”或者“美国衰落论”的有力证据。其二是对中国文化影响力的研究。随着中国加速文化大国的复兴之路,“文化走出去”战略的深入开展,孔子学院等文化传播机构的广泛建立,西方学者掀起了对汉语、中国功夫等具有中国文化符号的事物的极大兴趣。中国文化一度成了研究中国软实力的必谈话题。这样的研究一般从宏大的历史视角追溯,描绘出中华文明在全球中的显著地位,以及对世界持续的巨大影响力。其三是对中国在联合国等多边外交舞台的分析。中国在国际舞台上活动的日益活跃,成为西方学者关注的另一个热点问题。西方学者对中国在联合国中的具体外交行为,如议程设置能力、与发达国家的对话能力、对广大第三世界国家的影响力和感召力等进行了较为深入的分析,把这些作为中国软实力增长的佐证,继而循着这样的思考线路试图思考相应的对策。在一定程度上看,这样的研究带有明显的自省和提防中国之意。

第二,中国学者关于软实力以及中国软实力的探讨。

中国学术界对软实力的关注和研究可以追溯到20世纪90年代初。针对约瑟夫·奈的软实力理论,1993年,复旦大学王沪宁教授撰文指出:“人们已经把政治体系、民族士气、民族文化、经济体制、历史发展、科学技术、意识形态等因素看做是构成国家权力的属性,实际上这些因素的发散性力量正使软权力具有国家关系中的权力属性。总的软权力态势对谁有利,谁就在国际社会中占据有利地位;目前,影响国际软权力势能的因素是工业主义、科学主义、民主主义、民族主义。软权力的力量来自扩散性,只有当一种文化广泛传播时,软权力才会产生强大的力量。”

随着软实力理论探讨的深化,特别是近年来,中国学者越来越多地加入,其中不乏力作。2008年由浙江人民出版社出版的《中国:软实力方略》是关于软实力和中国软实力研究的一部力作。该著作可谓集合了国内多领域专家研究的最新成果。学者们从中国软实力的基本评估、中国软实力的国际比较、中国软实力的增进三个方面,对中国的软实力进行了研究,具有一定的理论价值。就目前的情况来看,以软实力为主题的博士论文还不多。论题主要集中在美国软实力、跨文化交流、中国外交等领域。

关于软实力研究的学术论文层出不穷,可分为以下四大类:一是关于软实力理论发展的介绍和一般性评论。

二是关于软实力理论的一般性展开,主要是对软实力的分析层次以及以软实力的某一个方面,如国际形象、国际传播等方面进行探讨。

二是关于软实力理论的一般性展开,主要是对软实力的分析层次以及以软实力的某一个方面,如国际形象、国际传播等方面进行探讨。

三是美国的软实力研究,主要从美国的流行文化和文化外交的角度进行研究。

三是美国的软实力研究,主要从美国的流行文化和文化外交的角度进行研究。

四是软实力与中国,从中国的软实力研究的意义,以及中国软实力的资源、运用等方面进行探讨。

四是软实力与中国,从中国的软实力研究的意义,以及中国软实力的资源、运用等方面进行探讨。

通过对国内外关于软实力和中国软实力的文献分析可见,中外学者们近20年的争论,推动着软实力理论的发展,对中国软实力问题的研究方兴未艾。但一个不争的事实是,在软实力对中国日益重要的今天,目前的学术成果还没有一个对中国软实力战略的总体性构建和分析,这就为笔者在既有研究成果的基础上继续深入研究留下了宝贵的空间。