第一节 格里菲斯的电影剪辑实践

大卫·格里菲斯蒙太奇是上世纪苏联的电影制作者为电影胶片剪辑所定的名称。按照电影史学家的认定,弗拉基米尔·戈尔丁是第一个使用“蒙太奇”概念的电影理论家,1919年2月10日他在莫斯科电影委员会的重剪部发表演讲,声称“蒙太奇”是电影艺术的一个基本要素。“蒙太奇”出自法语,原意为剪接的意思,在当时苏联电影导演和理论家的词汇中,它被理解为能动性剪辑并具有控制电影结构、内涵与效应的实质。

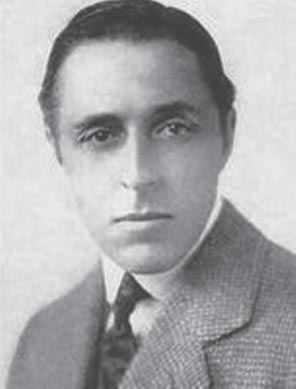

大卫·格里菲斯

在蒙太奇的概念与理论产生之前,电影的剪接方法已经在使用。电影史上一般将美国导演大卫·格里菲斯(1875~1948)的影片《一个国家的诞生》视为第一部完全的蒙太奇电影,格里菲斯也因此成为蒙太奇形式的最早实践者。格里菲斯首先自觉地使用蒙太奇手法创作了一部完整的故事影片,促成了美国电影工业向故事片的转换。

格里菲斯20岁时离开故乡,卖过书,种过鸦片,当过记者,而后进入一家剧团演戏,立志成为剧作家。他的剧作生涯并不成功,次年转投一家传记电影公司做演员兼写剧本提纲。1908年春天,该电影公司因导演人手短缺提升格里菲斯为导演。在此后的五年中,格里菲斯摄制了400多部短片,在摄影、表演和剪辑方面都获得了充分的经验。这期间他已经首次将交叉剪辑运用在其著名的“最后一分钟营救”段落中,而且创造性地使用近景特写表现心理紧张等。在演员方面,他也强调了一种更逼真和电影化的表演。

在格里菲斯组建了自己的制片公司后,他经过短暂的试拍,即在1914年开拍了故事长片《一个国家的诞生》。这部故事片改编自美国南方作家托马斯·迪克森的小说《三K党》,内容表现出浓重的种族主义偏见,但意识形态方面的偏激和幼稚未能掩盖影片在艺术创作上的巨大成就。这部最早的长故事片在场景的复杂性和影像叙事的完整性方面都表现突出,格里菲斯发扬了他在早期情节短片中促进故事发展的结构原则,以交叉剪辑的悬念和刺激创造,构成了许多段落的戏剧性表达张力。如此片最扣人心弦的段落正是两个“最后一分钟营救”,影片的叙述不但在受害者和营救者之间交叉剪辑,而且是在两组受害者和他们共同的营救者间切换。

在《一个国家的诞生》中,格里菲斯的确以电影独有的生动有力的方法在讲述故事,吸引观众。他在影片中按照叙事情节或心理情景表达的需要,将不同时空的场景平行剪辑在一起。他最早有意识地系统使用运动镜头,包括摇镜头、移动镜头及景深镜头等。他虽不是第一个使用了景别的变换这种剪接方法,但他在自己的创作中首次将电影画面景别标准化,给特写、近景、中景、全景等以特定的定义和涵义。他第一个将镜头(Shot)确定为电影最小的叙事单位,抛弃了传统的照搬戏剧以场景为叙事单位的观念,在此基础上确立了由若干个镜头组成场景(Scene),由若干场景构成段落(Sequence)的标准性概念。格里菲斯在这里使电影最终成为了完全独立于戏剧舞台之外的又一门新兴艺术。

格里菲斯的下一部长片《党同伐异》(1916年)相比《一个国家的诞生》,在电影的表达上又有不同层面的深化和超越。这部影片同时讲述了四个故事,但有着一个情感与观念的核心表述,即所谓真情与良知。并列四个故事之间形成的交织与冲突,使影片的叙事有了更深厚的意蕴。而体现在电影影像的形式中,便是格里菲斯对剪辑的精确掌控。平行剪辑的自如运用,使其多线索的故事既交融又清晰,时而形成起伏。在影片的结尾,他将四个故事的“最后一分钟营救”交叉剪辑在一起,造就了电影的戏剧性高潮。影片精湛叙事的效果还体现在传达出了创作者的思想观念,交叉剪辑的影像实现了作者的这一意图,如从工人们被军队和枪弹镇压的狂暴、零乱的快速剪辑,切换到工厂主一人静坐在宽大办公室的场景,一个绝对静止的全景。二者间的对立突出了强势者的冷酷,办公室空间上的巨大则挤压出一种人格的微小。

概括起来,格里菲斯对电影创作以及后来理论的贡献主要有三个方面:第一是对基本电影语言、电影叙事元素的开掘和定型,突破与摈弃了戏剧的言语法则,意味着电影艺术在实践上的成立。第二是对电影剪辑、电影时空和电影节奏等方面所作的开拓、创新与一些技术原则的建立,提供了电影表述技巧与手段的范本。第三是在此基础上,探究和实现了电影的写实功能和表意功能。