三十年代《日本》杂志研究

时培磊 李辉

[摘要] 1930年,由上海日本研究会创办的《日本》杂志产生于日本加紧侵略中国的大背景之下,主要刊载有关介绍和研究日本政治、经济、文化与军事等内容的文章,尤其以文化类的研究文章居多。《日本》杂志使国人初步了解了明治维新以来日本的社会经济状况,并揭示了日本侵略中国的野心,表达了希望通过了解日本、学习日本,然后超越日本的愿望。《日本》杂志不仅在当时颇具影响,而且促进了其后一系列日本研究杂志的勃兴,出现了中国日本研究杂志的第一次高潮。

[关键词] 《日本》杂志;日本研究;中日关系;对华侵略

[基金项目] 2011年国家社科基金青年项目(11CZS002);河北省高校百名优秀创新人才支持计划(BR2-256);廊坊师范学院博士基金项目(LSBS201309)。

20世纪30年代前后,日本加紧了对华侵略的步伐,中日关系日益紧张。为了应对民族危机,文化界掀起了一场了解今日之日本、激发民众爱国热情的运动,各种研究日本的书籍、杂志纷纷出版。“三四十年代中国主要的日本研究杂志至少有31种之多”

,如《日本研究》《日文与日语》《中日论坛》《日本论坛》《敌情研究》等。而《日本》杂志在20世纪30年代的中国影响很大,1930年7月《日本》杂志创刊,此后每月一期,出版2卷12期(1931年第5、6期资料缺失)后,于1931年9月因“九一八事变”改版为《日本评论三日刊》,又于1932年7月改回月刊,更名为《日本评论》。目前学术界对此杂志的研究主要集中在复刊之后的《日本评论》,而对第一阶段的《日本》杂志鲜有涉及,因此本文不揣谫陋,试补此缺漏,以就教于方家。

,如《日本研究》《日文与日语》《中日论坛》《日本论坛》《敌情研究》等。而《日本》杂志在20世纪30年代的中国影响很大,1930年7月《日本》杂志创刊,此后每月一期,出版2卷12期(1931年第5、6期资料缺失)后,于1931年9月因“九一八事变”改版为《日本评论三日刊》,又于1932年7月改回月刊,更名为《日本评论》。目前学术界对此杂志的研究主要集中在复刊之后的《日本评论》,而对第一阶段的《日本》杂志鲜有涉及,因此本文不揣谫陋,试补此缺漏,以就教于方家。

一、《日本》杂志概况及创刊背景

1930年7月,由上海日本研究会主办的《日本》杂志正式由华通书局出版(1931年改由光华书局出版,并成为光华书局四大刊物

之一),此后每月一册,杂志主编为周宪文。《日本》杂志出版第2卷第6期后,时值九一八事变爆发,日本月刊社董事会认为月刊“相隔时间过长,过于弛缓,不能和全国民众紧张的心弦共鸣,尤其难于随时供给他们以必要的材料”

之一),此后每月一册,杂志主编为周宪文。《日本》杂志出版第2卷第6期后,时值九一八事变爆发,日本月刊社董事会认为月刊“相隔时间过长,过于弛缓,不能和全国民众紧张的心弦共鸣,尤其难于随时供给他们以必要的材料”

,遂决定于1931年11月9日开始出版《日本评论三日刊》(每逢3、6、9日出版)。1932年又因实际工作遇到诸多困难,于7月恢复月刊并更名为《日本评论》。

,遂决定于1931年11月9日开始出版《日本评论三日刊》(每逢3、6、9日出版)。1932年又因实际工作遇到诸多困难,于7月恢复月刊并更名为《日本评论》。

(一)《日本》杂志概况

刊物定价:《日本》杂志每期国内为一角五分,国外为二角,含邮费(新疆、蒙古及日本,照国内计;香港、澳门等,照国外计),比这一时期发行的《日本研究》(每册二角)定价稍低。并且订阅半年、全年者有优惠政策。在1930年的上海,粳米每石11.678元(约合每斤0.098元),鲜猪肉每斤0.314元,鲜鸭蛋0.032元一个,食盐0.069元一斤,细布每尺0.113元。

一份报纸约相当于半斤猪肉或一斤半大米,较低的杂志定价有利于扩大杂志的影响力。

一份报纸约相当于半斤猪肉或一斤半大米,较低的杂志定价有利于扩大杂志的影响力。

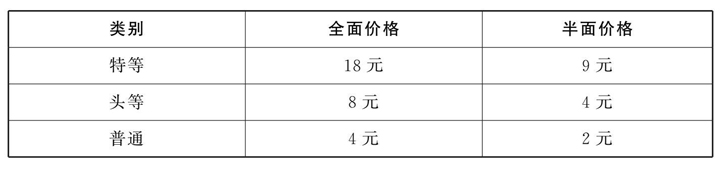

广告:在杂志的编辑凡例中,刊登了征集广告的价目表(见下表)。广告分为特等、头等、普通三类,特等全面价格为18元,价格较高,体现出注重经济效益与社会效益的结合。

从1930年出版的6期来看,广告登载的大多都是华通书局出版的书籍,内容涉及自然科学、游记、歌曲、文学、法律、各国社会运动及当今世界形势等方面,另外介绍了两本杂志《学艺》《日本研究》,唯一的商业广告是第2期的上海国风摄影社。

表1:《日本》杂志广告刊例

稿源及稿费:《日本》杂志的文稿除上海日本研究会会员之外,接收一切外来文稿。还有杂志的特约编辑,每月至少要交稿一篇。《日本》杂志的撰写作者有刘百闵、瞿荆州、马宗荣、周宪文、周一和、忻启三、忻介六等,大多有留学日本的背景或当时正在日本。如刘百闵曾留学于东京法政大学,马宗荣曾留学于东京帝国大学,周宪文曾留学于京都帝国大学,王海波、忻启三、忻介六、陈泽华、吴学义、高树森等当时正在日本。这些人虽不如胡适、戴季陶、周作人等人知名,但他们在日本研究上也做出了自己的贡献,积极以文字为武器揭露日本的侵略野心,激发民众爱国热情。我们在考察民国时期的日本研究时,绝不应忽视此派留日知识分子的存在。

至于稿费是相当可观的,论著每千字在3元至8元之间,释述每千字2元至4元,照片每张3角至3元。从杂志的实际情况来看,文章都在2—42页之间,按最低报酬每千字3元计算,最少有3元,最高可达到20多元。《日本》杂志较高的报酬有利于调动撰写者的积极性,并吸引优秀的稿件。

主编者:《日本》杂志的主编者是成立于1929年7月的上海日本研究会,它以研究日本事物为宗旨,是“为在留日本的中华学生组织的一个专事实际调查,日本现时社会、政治、经济情状的机关”

。日本研究会认为,无论是唐朝时的遣唐使,还是近代来华的留学生,回国之后都对日本的建设起了重大作用,中国近代留日比留英美的学生多得多,然而真正回国做出贡献的没有多少。究其原因,在于留学生“坐而言不能起而行”

。日本研究会认为,无论是唐朝时的遣唐使,还是近代来华的留学生,回国之后都对日本的建设起了重大作用,中国近代留日比留英美的学生多得多,然而真正回国做出贡献的没有多少。究其原因,在于留学生“坐而言不能起而行”

,也就是说,他们不能深入到日本社会中去调查研究。日本研究会希望留日的学生能真正发挥他们的作用,深入调查研究日本的社会,向国内客观地介绍日本的各种情况,然后才能学习日本、超越日本。所以在其宣言中说道:“我们的最大目的,是要使国人明白日本,然后才知道应当怎样对付日本。我们的工作,只要刊落声华,实事求是”

,也就是说,他们不能深入到日本社会中去调查研究。日本研究会希望留日的学生能真正发挥他们的作用,深入调查研究日本的社会,向国内客观地介绍日本的各种情况,然后才能学习日本、超越日本。所以在其宣言中说道:“我们的最大目的,是要使国人明白日本,然后才知道应当怎样对付日本。我们的工作,只要刊落声华,实事求是”

,表现了研究会工作者的良苦用心。而《日本》杂志也秉承这一原则进行编写,尽量介绍全面之日本,使国人首先了解日本,然后才能赶上日本、超越日本。

,表现了研究会工作者的良苦用心。而《日本》杂志也秉承这一原则进行编写,尽量介绍全面之日本,使国人首先了解日本,然后才能赶上日本、超越日本。

(二)创刊背景

《日本》杂志的创刊是多种因素相互作用影响的结果,其背景主要是基于中日两国当时的特殊关系,需要对日本加以研究,而中日两国的相互研究又非常不对等,因此日本研究会就承担起了研究日本的重任。

中日关系的紧张局势是《日本》杂志创刊的背景之一。“说到日本这个国家,无论在政治的地理的文化的,在时间上无论过去现在与未来,都与我们中国有最深切最重要的关系。”

中国和日本一衣带水,近代之后的发展却道路各异。日本通过明治维新走上了资本主义道路,逐步实现“脱亚入欧”的目标,而中国却闭关自守逐步落后于世界。落后的中国便成为了日本对外扩张的目标,“斗瓢倾尽醉余梦,踏破支那四百州!”

中国和日本一衣带水,近代之后的发展却道路各异。日本通过明治维新走上了资本主义道路,逐步实现“脱亚入欧”的目标,而中国却闭关自守逐步落后于世界。落后的中国便成为了日本对外扩张的目标,“斗瓢倾尽醉余梦,踏破支那四百州!”

,日本对华的侵略野心逐步膨胀。从甲午战争开始,日本就不断在中国掠夺土地和资源。从20世纪20年代开始日本逐渐加快侵华的步伐,1925年在上海制造“五卅惨案”,1926年炮轰大沽炮台,1928年制造“济南惨案”,1930年把侵略的矛头又指向东北。面对咄咄逼人的侵略气焰,探究日本之政治、经济、军事、文化等状况以及寻求发展之道就成为当时中国面临的一项紧迫任务。而《日本》正为民众了解日本提供了平台。《日本》杂志的宗旨是“研究或调查日本之政治、经济、社会、文化、教育、实业、军事情状,以及各种问题,供给国人,俾得充分了解”

,日本对华的侵略野心逐步膨胀。从甲午战争开始,日本就不断在中国掠夺土地和资源。从20世纪20年代开始日本逐渐加快侵华的步伐,1925年在上海制造“五卅惨案”,1926年炮轰大沽炮台,1928年制造“济南惨案”,1930年把侵略的矛头又指向东北。面对咄咄逼人的侵略气焰,探究日本之政治、经济、军事、文化等状况以及寻求发展之道就成为当时中国面临的一项紧迫任务。而《日本》正为民众了解日本提供了平台。《日本》杂志的宗旨是“研究或调查日本之政治、经济、社会、文化、教育、实业、军事情状,以及各种问题,供给国人,俾得充分了解”

。由此看来,该杂志建立之初是想使国人正确且充分的认识日本,了解自明治维新以来日本之社会状况,让国人认识到中日之差别,从而奋发图强,实现民族富强。此时的日本野心勃勃,开始实施大陆政策,妄图侵略中国。而中国正处于国民党新军阀混战的局面之中,开明之士开始探求日本发展之原因,这时向国内系统介绍当今之日本政治、经济、文化、军事等情况极为必要。《日本》杂志也就在这种背景之下应运而生。

。由此看来,该杂志建立之初是想使国人正确且充分的认识日本,了解自明治维新以来日本之社会状况,让国人认识到中日之差别,从而奋发图强,实现民族富强。此时的日本野心勃勃,开始实施大陆政策,妄图侵略中国。而中国正处于国民党新军阀混战的局面之中,开明之士开始探求日本发展之原因,这时向国内系统介绍当今之日本政治、经济、文化、军事等情况极为必要。《日本》杂志也就在这种背景之下应运而生。

中日相互研究的不对等是《日本》杂志创刊的背景之二。戴季陶在《日本论》一书中曾写道:“‘中国’这个题目,日本人也不晓得放在解剖台上,解剖了几千百次,装在试验管里化验了几千百次。我们中国人只知一味的排斥反对,再不肯做研究工夫,几乎连日本字都不愿意看,日本话都不愿意听,日本人都不愿意见,这真叫做‘思想上闭关自守’、‘智识上的义和团’了。”

近代中国全面研究日本的专著主要有两部,一是1895年黄遵宪出版的《日本国志》,二是1928年戴季陶出版的《日本论》,除此之外,很难谈得上对日本有什么系统研究。期刊方面,20世纪初始有一些杂志刊登有关日本的文章,如《中华教育界》《(北京)经济杂志》《生活杂志》《铁道》《军事月报》《中华实业界》《留美学生季报》《欧洲风云周刊》等,内容涉及教育、实业、中日关系、军事、交通、学术等方面。1915年才出现了最早的专门研究日本的杂志——《日本潮》。总体来讲,近代中国研究日本的书籍、杂志都较少,但面临日本这个强敌,读者却有很大需求,国人想要了解曾经弱小的日本为什么能够发展这么快,现在的日本又发展到什么地步,强大后的日本又将如何,等等。

近代中国全面研究日本的专著主要有两部,一是1895年黄遵宪出版的《日本国志》,二是1928年戴季陶出版的《日本论》,除此之外,很难谈得上对日本有什么系统研究。期刊方面,20世纪初始有一些杂志刊登有关日本的文章,如《中华教育界》《(北京)经济杂志》《生活杂志》《铁道》《军事月报》《中华实业界》《留美学生季报》《欧洲风云周刊》等,内容涉及教育、实业、中日关系、军事、交通、学术等方面。1915年才出现了最早的专门研究日本的杂志——《日本潮》。总体来讲,近代中国研究日本的书籍、杂志都较少,但面临日本这个强敌,读者却有很大需求,国人想要了解曾经弱小的日本为什么能够发展这么快,现在的日本又发展到什么地步,强大后的日本又将如何,等等。

反观日本,专门研究中国的书籍、刊物、组织非常之多。书籍多不胜数,刊物如《支那》《支那研究》《日支》《日华学报》《满洲读本》《满蒙》《满铁支那日志》《东亚》《东亚经济研究》等,机关有上海同文书院、东三省的满铁会社调查课、直属于日本内阁的日本对支文化事业调查会等。当时的上海日本研究会已经敏锐的观察到,“日本对中国侵略之行所无事,固然在海陆军之强,兵器战舰之犀利,但是尤足使人惊心动魄的,是在于他们的学术侦察队”

,日本研究中国的书籍、文章多如牛毛,反观中国却少得可怜,“正因为我们淡漠研究日本,不了解日本,总致每次受其欺凌时,手忙足乱,莫知应付;也正因为日本人能够观清中国的底蕴,总能左之右之能所向无阻”

,日本研究中国的书籍、文章多如牛毛,反观中国却少得可怜,“正因为我们淡漠研究日本,不了解日本,总致每次受其欺凌时,手忙足乱,莫知应付;也正因为日本人能够观清中国的底蕴,总能左之右之能所向无阻”

,由此可见,中国对日本的研究已经迫在眉睫,《日本》杂志的创办也势在必行。

,由此可见,中国对日本的研究已经迫在眉睫,《日本》杂志的创办也势在必行。

二、《日本》杂志内容研究

《日本》杂志自1930年7月创刊,到1931年改版为《日本评论三日刊》,总共出版了12期,合计文章95篇、照片33张(除去1931年资料缺失的第2卷第5、6期),内容包括日本的政治、经济、文化、军事等许多方面,而关于第五、六期合刊的内容,“业已付印,所收关于日本经济问题之重要论文10余篇”

。

。

表2:《日本》杂志内容统计分析

关于日本政治的文章是重要的一类,主要涉及了政府及政党变换、政治机构、滨口内阁上台后的政策及对华外交等内容。在这些文章中,作者都渗透出日本在加紧侵略中国,并希望国人自立自强实现民族独立的愿望。这一思想在介绍日本对华外交时体现得尤为明显。

1929年7月,日本政友会田中内阁倒台,民政党滨口雄幸上台组织内阁,在其上台后,“实施金解禁”、“总选举”、“伦敦军缩会议”、“第五十八议会”

,在外交上也从田中外交转向币原外交。《田中外交与币原外交》(陈泽华)最直接地揭示了日本侵华的野心,作者认为二者在对华问题上并没有本质的区别,只是政策的不同。田中外交是“军阀式”的外交,而币原外交是“财阀式”的外交。田中外交在上台后出兵山东,并酿造济南惨案,在满蒙问题上表现出强硬政策,认为满蒙是其保护国。币原外交则宣扬“内争不干涉与合理的权益拥护论”、“国际协调论”、“外交经济化”,希望在华摄取最大的经济利益。“无论是田中外交是币原外交,甚至是加藤与大隈的外交,日本对于中国始终抱着蚕食主义,没有一丝一毫一分一厘改变过——至少到今日止历史告诉我们是这样的。”从这段话可以看出,作者看到了日本对中国的侵略野心,并警醒国人不能因日本外交的改变而放松警惕,侵华仍是他们真正的目的。

,在外交上也从田中外交转向币原外交。《田中外交与币原外交》(陈泽华)最直接地揭示了日本侵华的野心,作者认为二者在对华问题上并没有本质的区别,只是政策的不同。田中外交是“军阀式”的外交,而币原外交是“财阀式”的外交。田中外交在上台后出兵山东,并酿造济南惨案,在满蒙问题上表现出强硬政策,认为满蒙是其保护国。币原外交则宣扬“内争不干涉与合理的权益拥护论”、“国际协调论”、“外交经济化”,希望在华摄取最大的经济利益。“无论是田中外交是币原外交,甚至是加藤与大隈的外交,日本对于中国始终抱着蚕食主义,没有一丝一毫一分一厘改变过——至少到今日止历史告诉我们是这样的。”从这段话可以看出,作者看到了日本对中国的侵略野心,并警醒国人不能因日本外交的改变而放松警惕,侵华仍是他们真正的目的。

介绍日本经济的文章数量较多。这类文章主要涉及了日本的经济政策、农业、工业、交通运输业以及日本的对外贸易等。既有对宏观经济政策的分析,也有从微观角度对日本具体经济状况的介绍。

1931年第1、2期合刊为“1930年之日本”专号,其中包括14篇文章,内容涉及日本的滨口内阁之政迹、经济、法律、交通、教育及军事等内容,“表现了编辑者之煞费苦心,也反映了中国日本研究者的广阔视野和广大读者的需求。”

而“某某年之日本”专号这一传统也被《日本评论》前期所沿用,给我们留下了许多可贵的研究资料。周宪文在《1930年日本的经济界》一文中认为1930年是日本的经济恐慌年,其直接原因是世界经济大危机与日本金输出之解禁。在1929年由美国纽约华尔街引发的世界经济大危机中,由于日本当时对美国出口额占到全部出口额的42.5%,所以日本经济大受其影响,市场崩溃,企业利润低下,资本家纷纷要求实行产业合理化来挽回经济损失,转嫁经济危机。日本政府开始实施金输出之解禁。金本位制度是日本自明治三十年(1898)开始所奉行的货币制度,这是一种以黄金为本位币的货币制度。瞿荆州《日本金本位制度的演进》(1930年第2期)一文详细介绍了金本位制度在日本的发展过程。金解禁之后,日本社会物价下降,中小企业没落,大企业也受到影响,造成了失业人数骤增,达到100万甚至170万之多(当时劳动者约328万),工资下降甚至拖欠数月,从而加大了农村的经济贫困。

而“某某年之日本”专号这一传统也被《日本评论》前期所沿用,给我们留下了许多可贵的研究资料。周宪文在《1930年日本的经济界》一文中认为1930年是日本的经济恐慌年,其直接原因是世界经济大危机与日本金输出之解禁。在1929年由美国纽约华尔街引发的世界经济大危机中,由于日本当时对美国出口额占到全部出口额的42.5%,所以日本经济大受其影响,市场崩溃,企业利润低下,资本家纷纷要求实行产业合理化来挽回经济损失,转嫁经济危机。日本政府开始实施金输出之解禁。金本位制度是日本自明治三十年(1898)开始所奉行的货币制度,这是一种以黄金为本位币的货币制度。瞿荆州《日本金本位制度的演进》(1930年第2期)一文详细介绍了金本位制度在日本的发展过程。金解禁之后,日本社会物价下降,中小企业没落,大企业也受到影响,造成了失业人数骤增,达到100万甚至170万之多(当时劳动者约328万),工资下降甚至拖欠数月,从而加大了农村的经济贫困。

在具体的经济状况上,着重于介绍日本的工业,包含水运业、蚕丝业、造船业、钢铁业、通讯等产业。在对外贸易方面,着重介绍了对华贸易,尤其是中国的资源对于日本的重要性。如张觉人的文章《日本之对外贸易》介绍了明治元年到昭和四年(1929)的贸易发展状况对此,“今日日本的贸易总额,已经进展到明治元年的总额一百六十五倍以上”,可见自明治维新以来日本经济取得了多么大的进步。文章又从贸易口岸及顾客、输出品及输入品的内容分析了日本近几年对外贸易的情况。美国是日本最大的对外贸易输出国,中国位居第二。如在正常情况下,中国应该是日本对外最大的贸易国,一因地理上的优势,二因中国这一时期工业的落后。但由于中国人的反日情绪,使抵抗日货成为一个思潮,而又因中日的奸商使排日货运动并不彻底,所以中国居于日本第二对外贸易输出国的地位。在中日贸易中,中国处在一个入超地位,昭和元年到三年“平均起来,每年约一亿元”。而在这一时期的对华贸易中,南满铁道株式会社起到很大作用,它是一个类似于英国东印度公司的半官半民的股份有限公司。经济侵略是它对华侵略的最主要目的,实施手段为购买满洲的廉价原料如农、工、矿、林、畜、水产物。如农作物中“最多是大豆,每年对日有三百万石的输出,供给日本全国需要额的一半”,又如工业中“抚顺及烟台所产之炭的六成,鞍山所产之铁的九成,抚顺之石油等矿产物,每年输到日本的在日金五千万元以上”

,生产好的商品又运回大连,由满铁销售于东北的广阔市场中。同时它又行使着军事、政治、文化的侵略使命。

,生产好的商品又运回大连,由满铁销售于东北的广阔市场中。同时它又行使着军事、政治、文化的侵略使命。

社会、文化与教育类的文章在《日本》杂志中所占比重也很大,主要涉及了日本的文学、艺术、出版、科学、哲学、风俗见闻、教育等方面的内容。

在文学与艺术方面的文章,有《日本文坛的现状》(章育武)、《万叶集》(百葵)、《日本暴露文学的展望》(冯少白)、《日本无产文学作家论》(朱云影)、《1930年日本的艺术界》(元燦),都是介绍性的文章,但缺少对日本优秀文学作品的直接呈现。而对学术与出版方面关注较多,包括图书馆学、英文学、地理学、法学、哲学、科学等几个方面。一个国家出版事业的发展水平在一定程度上反映了这个国家文化事业的繁荣状况,“日本出版界的发达,质与量都非常丰富,跃到世界第二国”

,仅次于全世界学术之渊源的德国,使我们感觉到日本人的勤奋和日本文化的繁荣。“日本人没有伟大的创作能力,所以他们自己从来不曾有过什么惊世的作品。不过他们的模仿能力和介绍能力是非常强的。有人说如果西洋出版了一部什么好书,你只要算一算西洋的船到日本要多少天,再加上翻译那本书要费的时间,然后你到书铺里去,大约就可以买到此书底一种或数种的译本了,这句话并不是定全过分的”

,仅次于全世界学术之渊源的德国,使我们感觉到日本人的勤奋和日本文化的繁荣。“日本人没有伟大的创作能力,所以他们自己从来不曾有过什么惊世的作品。不过他们的模仿能力和介绍能力是非常强的。有人说如果西洋出版了一部什么好书,你只要算一算西洋的船到日本要多少天,再加上翻译那本书要费的时间,然后你到书铺里去,大约就可以买到此书底一种或数种的译本了,这句话并不是定全过分的”

。在1930年第6期杂志中,附录了民国十九年四月到九月日本出版的新书,共计1014种,其中仅1930年7月就出版书籍443种,内容涉及政治、经济、宗教、教育、文学、哲学、法律、历史、地理、天文、地质、数学、外语、家庭、娱乐等方面,从书名可以使国人对日本最近的文化事业有初步了解。面对日本人的这种努力,我们中国这个四大文明古国之一反而落后,“能无愧色么?能不睡狮猛醒么?能不及时努力,急起直追么?”

。在1930年第6期杂志中,附录了民国十九年四月到九月日本出版的新书,共计1014种,其中仅1930年7月就出版书籍443种,内容涉及政治、经济、宗教、教育、文学、哲学、法律、历史、地理、天文、地质、数学、外语、家庭、娱乐等方面,从书名可以使国人对日本最近的文化事业有初步了解。面对日本人的这种努力,我们中国这个四大文明古国之一反而落后,“能无愧色么?能不睡狮猛醒么?能不及时努力,急起直追么?”

一连串的发问,让读者不得不反思中国落后的原因,颇能激起国人奋起的精神。

一连串的发问,让读者不得不反思中国落后的原因,颇能激起国人奋起的精神。

风俗见闻类文章涵盖面比较广泛,包括妇女运动、结婚、两性关系、自杀、住房等。其对于妇女问题的研究尤其值得我们注意,包括《日本妇女的社会运动》(周一和)、《日本摩登女考》(查士骥)、《日本女子贞操之法律上新保障及其价值》(黄立本)、《日本美人标准观念变迁考》(白葵)、《新日本的女性》(又为)等。日本女性从“为男性的附属物的奴隶”到为自由平等而奋斗,日本妇女的解放运动经历了很长的时间,现在妇女运动有着“自由主义”和“社会主义”两种精神,但团体的力量都没有得到最大的发挥,也就是日本妇女对这一运动还在踌躇之中,等到她们真正认识到妇女解放的重要性之后,妇女的社会运动或许才会迎来真正的明天。

《1930年日本教育界的回顾》(高树森、刘家埙)是研究日本教育较为全面的一篇文章,作者首先阐明教育对于一个国家的重要性,接着全面分析了当时的日本教育界。“1930年日本的教育界。比之其他如经济界政界等等,比较的有新的进展,如行政制度上的改革,义务费国库负担额的增加,实为一好事,各大学专门学校,虽有空前的不幸事件发生,但退一步着想,仍不失为将来改良刷新的奋斗剂。”关于教育是自由主义还是统一主义,一直以来都有争论。明治时代以来实施的划一的学校教育已经不能适应社会的发展,文章从改革师范教育、女子教育,改善中等教育及实业教育,实施政治教育,增加对教育的支出等方面认真考察了1930年日本教育的现状。类似这种总结性的文章,对于我们研究日本是很有借鉴意义的。对于日本教育的研究于我们又有什么样的教训,《日本中学校制度革命给我们的教训》(马宗荣)一文总结认为,教育不能离开生活,学生有从事劳动的必要性,博物理化诸科宜采用混合教授制度,学生应努力学习外国语并能学以致用。日本在教育制度上的革命使其民众素质大增,反观中国教育之落后,与日本之差距越拉越大,不能不使国人警醒。

此外,还有关于历史、国民性、人口等问题的文章,如:《烟酒糖茶东渡考》(白葵)、《日本国民性概说》(邓深泽)、《日本之人口调查》(瞿荆洲)等。

关于日本之军事的文章主要涉及日本陆军之现状,日本经营满蒙及台湾的状况,发动未来大战之准备,伦敦军事会议对日之影响,以及日美矛盾的升级等内容。

谅钦在《日本陆军之近状》一文从日本军令及军政机关之区别、参谋本部、陆军部、训练总监部、陆军平时编制及战时编制、兵役制度七个方面介绍了日本陆军的现状。另一篇周怀勖的《1930年日本陆军界的回顾》文章中写到日本现有陆军22万之多,揭示了其向外扩张的野心。

日本是一个资源匮乏的岛国,而中国东北各种物产资源丰富,又有广阔的销售市场。在军事上,东北既可以成为朝鲜的屏障,也可借此窥视苏联之动向,掌握亚太霸权,还可以此为基地,进一步侵略我国北方地区。为准备发动战争,日本做了充分的准备,“他们一方面调查国内的情形,一方面就要调查朝鲜、南洋、东三省方面的天然物”

。《未来战争与日本及东三省的关系》一文中详细分析了日本国内的资源状况及东三省的资源,包括食粮、铁矿、石炭、石油等资源。因中国修建东北铁路,引发了中国与列强尤其是日美的利益纠纷。“满蒙问题实有惹起第二次世界大战的可能性,我们当利用这个机会,一方面努力收回已经丧失的种种权利,一方面努力充实本国实力,设法抵防各帝国主义的重新侵略,但是这个问题十分重要,稍一不慎,就会遭遇日俄战争后的一样的命运,所以我们当特别的注意,一切勿做‘前门拒虎后门进狼’的愚事。”

。《未来战争与日本及东三省的关系》一文中详细分析了日本国内的资源状况及东三省的资源,包括食粮、铁矿、石炭、石油等资源。因中国修建东北铁路,引发了中国与列强尤其是日美的利益纠纷。“满蒙问题实有惹起第二次世界大战的可能性,我们当利用这个机会,一方面努力收回已经丧失的种种权利,一方面努力充实本国实力,设法抵防各帝国主义的重新侵略,但是这个问题十分重要,稍一不慎,就会遭遇日俄战争后的一样的命运,所以我们当特别的注意,一切勿做‘前门拒虎后门进狼’的愚事。”

《日本》杂志的作者们深入分析了日本侵略东北的野心,给当政者及民众以警醒,表达了希望收回列强在华特权的愿望。

《日本》杂志的作者们深入分析了日本侵略东北的野心,给当政者及民众以警醒,表达了希望收回列强在华特权的愿望。

除介绍政治、经济、文化与军事外,《日本》杂志的文章还涉及法律、体育等方面。包含《日本现代社会运动家略传》(梅嵩南)、《1930年日本的法界》(吴学义)、《1930年日本劳动运用之回顾》(郭少德、吴羹梅)等5篇文章。

《日本》杂志还登载了不少照片。照片分布在文章之前,主要包括人物、风景与建筑、社会风俗、日本对欧美的影响等内容。人物主要有当时的政治人物,如滨口雄幸、犬养毅、大山郁夫、大隈重信等,还有教育、文学等领域的人物;风景建筑中主要有东京、京都、名古屋等城市的公园,以及奈良、名古屋等城市的古迹,1923年关东大地震前后的东京;在社会风俗方面,有日本艺妓、舞剑、街头场景等。1930年10月中有3幅“欧美人的日本狂”,分别展现了柔道、剑与琵琶、武士,体现了这一时期日本文化对于欧美国家的影响。通过一系列照片的展示,直观呈现了日本的一系列人物及事件,使当时的中国人更好地了解日本,也给我们现在留下了珍贵的影像资料。

三、《日本》杂志的特点及影响

《日本》杂志是20世纪三四十年代最具影响的日本研究杂志之一,它以介绍全面之日本为宗旨,紧扣时代脉搏,力求使国人了解真实之日本。《日本》杂志不仅在当时具有重要的现实意义和参考价值,而且在中国的日本研究史上产生了深远影响。

(一)特点

1. 极高的学术价值

《日本》杂志刊载的文章虽然多以揭露日本侵略中国的野心为旨归,但是就其内容来看,基本符合日本的实际情况,具有一定的客观性。特别是对日本某些专门领域的介绍文章,都具有较高的学术价值。其中论述类的文章往往重视对一手资料的使用,大量数据直接引自日本的会议实录或权威部门的统计数字,翻译类的文章也都选取日本、美国等的权威性论述,并且会交代清楚文章的原作者、发表时间及地点。

以《日本第二次普选总选举之经过及其结果》(刘百闵)为例,该文先简单介绍了日本的议会内阁制,然后介绍民政党与政友会两党的政纲、其他政党的情况、选举过程及结果,最后分析民政党胜利的原因及其上台后的对华外交政策。文章中引用了大量的原始数据及标语,如各党派候选及当选数量,民政党口号为“公正张明的政治”,政友会口号为“政友会内阁如果再出现,日本将怎样呢?”等等,客观地介绍了这次选举的全过程。这些资料对于研究当时的日本政治具有重要的学术价值。

翻译类文章如《今日之日本》即译自美国专门研究远东各国政府的政治学教授Harold S.Quigley发表于《现代史料杂志》的专文,让我们了解美国人眼中的日本;《满铁之经济的真价与日本》译自日本满铁经济政策的建立者前满铁总裁山本廉太郎氏发表于《支那月刊》的一篇文章;《如此东京》是一篇介绍俄国漫画家安德来·雷非尔特的东京印象的文章,包含20幅漫画,使读者更直观的了解东京。

2. 注重对日本文化的研究

《日本》杂志虽然对日本各方面情况都有介绍,但是特别重视对于日本文化的研究,此类文章约占到全部文章总量的37.9%。《日本》杂志之所以呈现出如此特点,是由当时中日关系的发展态势和文章作者的研究理念决定的。当时中日之间尚未发生全面战争,故对日本的全面了解可以从更深层次展开,而从文化方面入手无疑是最好的选择。文化是一个民族的灵魂,理解文化才能更好地理解一个民族。日本的政治、经济、军事、外交等都离不开文化传统与人文精神。对于日本文化的研究,不仅使《日本》杂志在内容上更全面、充实,而且也体现了作者们的高瞻远瞩,达到其介绍全面之日本的宗旨。

在文化方面的研究上,《日本》杂志兼具广度与深度,对于我们今天了解日本历史是很有帮助的。学术出版上,介绍日本当时出版数量、内容,并在1930年的6期杂志后都附录日本出版书目,可见其对于日本文化发展之快的惊叹,警醒国人要奋起直追;对于妇女运动,杂志作者们也有较多关注,体现出妇女解放运动已成为时代的要求;在教育上,既介绍了明治维新以来日本教育的现状,更强调目前日本教育应走向何方,给我们中国带来什么经验教训;对于文化的研究还涉及文学艺术、风俗见闻、历史、国民性等方面,但缺少对于日本宗教的研究,尤其是独具日本特色的神道文化。

3. 强烈的经世致用色彩

《日本》杂志的宗旨是“研究或调查日本之政治、经济、社会、文化、教育、实业、军事情状,以及各种问题,供给国人,俾得充分了解”

,正如其所言,《日本》杂志从创办之初起就是为了让国人充分了解日本这个邻邦。其杂志在编写过程中也遵循这一宗旨,无论是政治经济还是社会文化、军事,不仅有与中国息息相关的历史事件,也通过描写日本的状况来让国人了解中日之差异,通过对比明治维新后日本国际地位的逐步提升来警醒国人。

,正如其所言,《日本》杂志从创办之初起就是为了让国人充分了解日本这个邻邦。其杂志在编写过程中也遵循这一宗旨,无论是政治经济还是社会文化、军事,不仅有与中国息息相关的历史事件,也通过描写日本的状况来让国人了解中日之差异,通过对比明治维新后日本国际地位的逐步提升来警醒国人。

以《日美帝国主义对立的尖锐化与满洲问题》一文为例,文章详细分析了日本与美国在中国的利益纠纷,又在经济危机爆发的新背景下对华分别采取了怎样的外交政策,面对这种情况,我们中国人又将如何做才能赢得民族独立。这类文章还有很多,读来颇能启迪国人。

作为杂志而言,大多以介绍情况式的报道或以学术研究为宗旨,但《日本》杂志却体现出了强烈的经世致用色彩。如前所述,其宗旨就是要让国人了解全面之日本,进而警醒国人,以抵御日本侵略,所以此杂志的目的性非常明确,《日本》杂志就是为了救亡图存这一经世致用目标而产生的。

(二)影响

期刊是社会特别是大变革年代的舆论先导,是宣传的重要工具。在民国时期,广播尚不普及,期刊就成为人们了解信息的重要途径。《日本》在当时已颇具影响,是光华书局四大刊物之一。逐步觉醒的中国民众迫切需要了解日本明治维新以来的社会状况,并反思自身落后的原因,《日本》杂志的出现正好满足了这种需求。《日本》杂志凭借其对日本的全面而准确的介绍和研究,吸引了大批读者,对于当时团结民众防御日本发挥了一定的作用。

《日本》杂志的发展还促进了其后一系列日本研究杂志的勃兴。20世纪30年代,中国出现了日本研究杂志的第一次高潮。据《中国的日本研究杂志史》的统计,20世纪三四十年代研究日本的杂志共有31种之多

,如《日本评论》《中日评论》《日文与日语》《中华留日帝国大学理科同学会论丛》《战时日本》《敌情摘要》《中日春秋》《中日文化月刊》《敌工研究》等,分布在北平、上海、南京、重庆、广州等重要城市。“在杂志内容形式上,经历了定期日本研究杂志的诞生、语言学杂志的勃兴,到综合类日本研究杂志的繁盛的发展进程。”

,如《日本评论》《中日评论》《日文与日语》《中华留日帝国大学理科同学会论丛》《战时日本》《敌情摘要》《中日春秋》《中日文化月刊》《敌工研究》等,分布在北平、上海、南京、重庆、广州等重要城市。“在杂志内容形式上,经历了定期日本研究杂志的诞生、语言学杂志的勃兴,到综合类日本研究杂志的繁盛的发展进程。”

日本长年对华的战争威胁客观上促使中国必须了解日本这一对手,《日本》杂志的发展证明了这类杂志在当时的中国是有很大需求的,这为日本研究杂志的发展提供了契机。这些日本研究杂志也引起了社会的广泛关注,起到了激发民众爱国热情,积极抵御日本侵略者的作用。

日本长年对华的战争威胁客观上促使中国必须了解日本这一对手,《日本》杂志的发展证明了这类杂志在当时的中国是有很大需求的,这为日本研究杂志的发展提供了契机。这些日本研究杂志也引起了社会的广泛关注,起到了激发民众爱国热情,积极抵御日本侵略者的作用。

对当下研究来讲,《日本》杂志的学术价值也值得引起重视。它揭示了中国人当时研究日本的真正水平,有利于我们了解20世纪30年代初期日本的社会经济状况以及当时中国人对于日本的认识程度,同时也有利于考察近代中国人的日本观。另外,通过总结民国时期日本研究杂志的经验与教训,也可以为当今日本研究杂志的编辑提供借鉴,以更好地服务于中日关系发展的大局。

总之,《日本》杂志使国人初步了解明治维新以来日本的社会经济状况,并揭露了日本侵略东北乃至整个中国的野心,唤醒了国人的危机意识。《日本》杂志促进了其后一系列日本研究杂志的勃兴,进而出现了中国日本研究杂志的第一次高潮,成为当下研究近代日本的重要文献资料。

四、结语

《日本》杂志是中国近代史上沿革时间最长的研究日本的杂志之一,它经历了3个发展阶段。第一阶段就是《日本》,共出版2卷12期,也是本文研究的主要内容。第二阶段是《日本评论三日刊》,共出版24期,每3日一版满足了当时日本加紧侵华的民众需求。三日刊短小精炼,生动形象,锋芒毕露,宣传抗日爱国的思想,应和了当时民众的抗日心理,1932年1月29日因当时工作人员遇到困境而停刊。1932年7月复刊并改回月刊,更名为《日本评论》,主张持久、直接的对日作战,反对国民政府的妥协方针与不抵抗政策,文章大都尖锐犀利,内容上也更加丰富,包括政治、经济、军事、外交、社会、文化、教育、中日关系、对日政策、国际形势等,至1945年3月停刊。

《日本》杂志对日本的研究涉及范围非常广泛,20世纪30年代初日本发生的重要事件、中日关系、社会文化等问题都在《日本》中有所体现。该杂志比较全面地介绍了当时的日本,揭露了日本的对华侵略野心。杂志刊登的政治经济事件使国人了解日本的近况,从而更全面地了解日本;军事尤其是满蒙问题的文章揭示了日本帝国主义必将侵略中国的本质,给国民以警醒,激励国人自立自强。

总之,《日本》杂志较全面地介绍了当时的日本,对于国人了解日本的实况,特别是认清日本的侵华本质都有重要作用。通过《日本》杂志不仅可以展现当时日本的实际国情,还有助于我们认识民国时期中国人的日本观。《日本》杂志的学术价值和影响理应引起我们的足够重视,“民国期刊应像古籍那样加以保护”

,我们期望有更多的人参与到对民国期刊的保护和发掘研究中来。

,我们期望有更多的人参与到对民国期刊的保护和发掘研究中来。

作者简介:

时培磊,廊坊师范学院社会发展学院副教授,史学与区域史研究所所长,历史学博士。

李辉,廊坊师范学院社会发展学院本科生。