聊天喝咖啡:理想课堂的样子

北大素来以学风的自由和宽容出名,但在我决定去北大旁听之前,我对这一点的认识只停留在抽象的概念和虚幻的遐想上。以前看过一部叫《恰同学少年》的电视剧,里面讲到青年毛泽东到北大找他的老师杨昌济,在那里他见到了李大钊,旁听了胡适的课,最后在北大图书馆当管理员的一段故事。那是我第一次为北大学风所震撼,她可以接纳没有钱、没有地位的读书人,可以接纳有着浓浓理想主义情怀的知识青年,这对当时的社会来说是多么大的进步!最重要的是,许多赫赫有名的老师还会和非在编学生交朋友并且提供无私的帮助,大师们的人格魅力更让人折服!

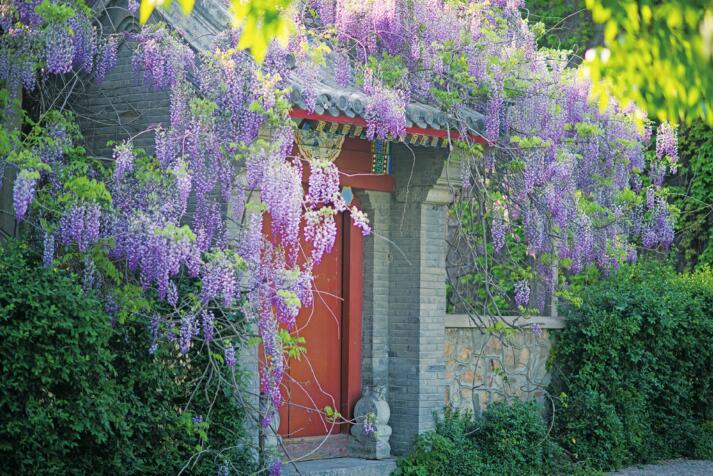

春日静园紫藤花开

感叹之余,我开始琢磨是否也要效仿毛泽东去北大旁听,一来可以扩展自己的视野,二来对研究生学习也有所积淀。于是就有了后来我与北大结缘的一段日子,在这段时间里,我也真正感受到了北大自由学风的内涵。

最先给我这种震撼的是北大国际关系学院原副院长许振洲老师,同学们都亲切地称呼他为许Sir。许Sir是在全校出了名的讲西方自由主义学派的老师,在学生中很受欢迎,“自由主义”这四个字也是他的标志。

许Sir在第一节课开始就向同学说明了“自由课堂”的要求。第一,学生可以随时打断他讲话,随时举手,随时发问,不必介意打乱他的讲课思路。不过因为许Sir深厚的学术功底,鲜有人能在课堂上搅乱他的思路。第二,欢迎所有参与者举手辩论,据说这是为了效仿古希腊城邦公民大会的模式,其乐无穷。第三,课堂上不必拘谨,不逼迫谁人,听者自愿。上课是好听的说法,聊天才是重点。聊天累了想打个盹的同学,随意!想离场不聊的同学,也随意!第四,上课不点名,爱来不来,爱上不上。当然实际情况是,基本没有人不来上课,反而是慕名前来旁听的人很多,还要提早占座。

上面所说的四条中,第二条很少人有能做到,据说十年间没人能辩得过他。因为能和许Sir辩论的前提是对课程大纲里的书单相当熟悉,否则脑子里只是一团糨糊。如果想勉强发个言让许Sir认识一下也行,那你就得做好被人看穿并且输得起的心理准备。因为我们想到的东西,许Sir是“望眼即穿”。因此,我们做得最多的还是如饮美酒般地听许Sir聊天,古今中外,旁征博引,以至于课程结束后,还有余音在我们脑海中回荡。

唐士其老师是国际关系学院研究“政治哲学”这门高深学问的老师。在以经济发展为主旋律的时代背景下,唐老师的课愈发曲高和寡,人也少了很多。而恰恰因为参与者不多,唐老师可以尽情地发挥自己的特色——喜欢换着地儿上课,今天可能在教室里,明天可能在草坪上,后天可能去咖啡馆,大后天又可能去报告厅。同学们总是先在一个地方集中,然后在唐老师的带领下找地方上课。唐老师的原话是,“君子需体会随遇而安的境界”。

唐老师上课的形式更是自由,主要以阅读文章为主,每个人先读一遍英文,再翻译一遍中文,大家轮流朗读和翻译。每次读完一句话,所有人自由发言,进行讨论。每次还有人将大家讨论的内容记录下来,这样一句话的讨论就变成一堆丰富的内容,有时候大家单就一句话就要讨论一个多小时。

唐老师课后从来不主动布置作业,他对学生的要求很简单,人来上课就可以了,那是我第一次见到这么“奇葩”的老师。期末考核也秉承了自由的学习理念,即以课堂发言为主,最后递交一篇与政治哲学领域相关的论文即可。记忆中,唐老师上课很喜欢喝各种饮品,有时我们会去咖啡厅喝咖啡,有时我们会点一些可乐、奶茶之类的饮料,买单的事全由老师来负责,我们要做的就是尽情思考和发言。

北大校园里像许Sir和唐老师这样的老师还有很多,他们对待学术以及教育的自由思想一直影响着我,同时也让我明白,作为师者,言传身教比单纯的知识灌输更能影响到学生。偶尔深夜里,我还会想起许Sir和唐老师,希望能有机会回到北大拜会两位老师。