五、任圆成

——水流花开之境

禅宗重大的理论贡献是荡尽依他起的思想。从宗教角度看,凡言宗教,必有崇拜之对象,那是一个意义的最终决定者。而禅的根本命意在于破依他而起,在这里没有佛祖,没有西天,没有祖师西来意,只有自我内在自性这一金刚不坏之身,它就是意义的决定者。如果说禅有一个崇拜者的话,这个崇拜者就是自性,禅是将自性作为崇拜对象的宗教。这个自性就是当下纯粹体验中所显露的世界自身。禅不以成佛为究竟位,而以自性显露为根本义,青山自青山,白云自白云,这是禅的根本秘密。

不二法门的根本落脚点,就是“世界的意义只在其自身”,真即实,实即真。禅宗解除一切人类习以为常的分别见,点亮生命的灯。没有一个超于现象之外的本体给予其意义,没有一个观者借给它光亮,没有逻辑的判断能使其存在更坚实,没有任何比喻象征手法能获得对它的诠释,这盏不灭的灯,不在意识中,而在生命的体验里。故不二之法,乃是彰显生命意义之法,就是任由生命自由兴现之法。此之谓“出人头地”,此之谓“单刀直入”。当我们打开意识的“锁”,青山自青山,白云自白云,这大千世界中的一切都生机跃露,哪一片山没有绿树,哪一湾水没有清泉!

世界的意义只在其自身,禅宗说:何不任由其自在圆成?!禅宗有“空山无人、水流花开”一境,最当此理。

“空山无人,水流花开”本是苏轼诗中的一联,后来被禅家借来说明禅的境界。禅家以“落叶满空山,何处寻行迹”(韦应物诗)为第一境,以“空山无人,水落花开”为第二境,认为“空山无人,水流花开”的境界是由第一境(初境)上升而来的。

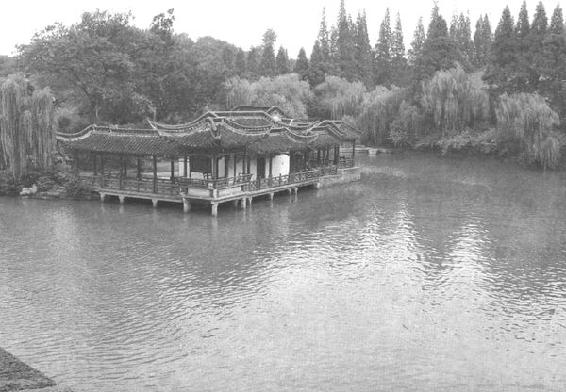

西湖之洲

夕阳在山云在水,

高歌人醉杏花天。

在初境中,空山茫茫,落叶飘扬,四处寻觅,天地苍苍,目无所见,意态荒荒。在外境的强“夺”下,人的欲望意识如落叶飘零。但这是不是就是“空”的境界?禅家认为,这还不够。因为这还是个“分别境”,就是说,在这个境界中,人还是个清醒的观照者,还是个探求者,还是在“寻”,一“寻”就是有目的的活动,一有目的就是不自由的,不自由活动中的人,不能说是真实的人。

而第二境“空山无人,水流花开”,则是进入到不二之境中,“人”没有了,所谓“空山无人”,“人”到哪里去了呢?“人”与“境”冥然合契了,“人”丢失在“境”中。“人”没有了意识,没有了占有的欲望,没有了追求的念头,这就是意念的“空”,是一片生命的清空。在这无所羁绊的生命世界中,“水流花开”——一切自在兴现,山是山、水是水的兴现。打开了生命的锁,世界没有了妨碍:竹密不妨流水过,山高何碍白云飞。不二是空寂的,在不二中,有真机跃现,这又是活泼的。不二是至静的,在至静中有至动,这就是所谓在静穆的观照中有飞跃的生命的含义。陶渊明有诗云:“日暮天无云,春风扇微和。”在无云的澄明长天中,但有微风澹荡、天鸟翻飞,此得空寂中水流花开之意。

明末清初画家渐江有《画偈》十首,第一首道:“空山无人,水流花开。再诵斯言,作汉洞猜。”他将空山无人、水流花开作为禅道的大法、画道的大法。石涛也是如此。石涛在一幅画上题“空山无人,水流花开”以赠友人。在一幅设色山水中有题跋道:“夕阳在山云在水,高歌人醉杏花天”。又有题画诗道:“茅屋无人到,云生谷口田。”风自起,云自飘,不劳人为,云在青天,水在溪流,就任它们自在兴起吧,一个画家所要表达的就是这世界的语言。戴醇士也是一位对禅有极高修养的艺术家,他说:“空山无人,水流花开,东坡晚年乃悟此妙。所谓不著一字,尽得风流也。”有题画跋道:“松影阑干,瀑声淙潺。何以怡颜,白云空山。”他的意思是,人还权力于世界自身,人的意识淡出,人不说了,让世界去说,世界的说就是我的说,落英缤纷,水流淙淙,风轻云淡,春燕差池,那就是我。

留园一角

水自流,云自飘,花自绰约,藤自窈窕。

空山无人,是分别境的退出,水流花开是禅的灵觉的显露。有人想向翠微禅师问道,翠微说这里不好说,到那边再说,那弟子就随着他,在园子里转悠,来到一片竹林前,弟子又问:“这里可以说了吗?”翠微说:“这根竹子长些,那根竹子短些。”弟子如堕云里。翠微说了吗?翠微以不说为说,以世界之说为说。有一弟子问:“何为佛法大意?”禅师回答说:“春来草自新。”正所谓无风萝自动,不雾竹长昏,一切自在兴现。

韦应物《滁州西涧》是一首童叟皆知的诗:“独怜幽草涧边生,上有黄鹂深树鸣。春潮带雨晚来急,野渡无人舟自横。”我在这里读出的正是自在圆成的思想。世界生机鼓吹,我抱琴来,何用弹之!“独坐幽篁里,弹琴复长啸。深林人不知,明月来相照。”“木末芙蓉花,山中发红萼。涧户寂无人,纷纷开且落。”“人闲桂花落,夜静春山空。月出惊山鸟,时鸣春涧中。”“轻阴阁小雨,深院昼慵开。坐看苍苔色,欲上人衣来。”“荆溪白石出,天寒红叶稀。山路元无雨,空翠湿人衣。”王维这些小诗,传达的哲学智慧可不小,清逸的思理,淡远的境界,空花自落的圆成,在无声中,震撼着人的灵根。

禅宗的不二法门思想,对中国美学产生了极为深远的影响,这里想简单谈谈清初独创派画家石涛的“一画”说。石涛以“一画”作为他绘画理论乃至人生哲学的基础。在《画语录》中,石涛开宗明义提出:“太古无法,太朴不散,太朴一散,而法立矣。法于何立?立于一画。一画者,众有之本,万象之根,见用于神,藏用于人,而世人不知。所以一画之法,乃自我立。立一画之法者,盖以无法生有法,以有法贯众法也。”

关于石涛“一画说”有各种不同的解读,归纳起来,主要有两个方面。一是画道论。认为石涛的“一画”相当于老子所说的“道”,这样的解释与石涛思想不合,石涛毕生致力于破除一切羁束,如果说石涛的“一画说”就是树立体道的原则,那是在为艺术立法了。画道论也是传统画论中一个比较普遍的观点,如果说石涛的一画说就是画道论,那他如此郑重地提出这一观点,作为其整个画学思想的基石,等于是虚张声势。二是一笔一画说。认为石涛的一画,就是一笔一画,是线条。这种观点尝试从具体的笔法入手,为石涛“一画”寻求一个落实的解释。但这样的解释也与石涛思想不合。如果说“一画说”就是线条,石涛在其一生理论总结的《画语录》中,就是强调绘画要从一笔一画入手,这无法显现“我之为我,自有我在”的独创思想。绘画当然要从一笔一画入手,那是技法,“一画说”的确与一笔一画有关系,但他说的是一种原则、一种精神,他所寻找的,是怎样使“一笔一画”的权利归于他的心,他的手,他的天生一人自有一人之用的天赋权利。以一笔一画解释石涛的“一画”说,也是与其真义不相吻合的。

石涛“一画”说的思想根基就是禅宗不二法门,他提倡“一画”,就是强调一种圆成创造之道。石涛的“一画”,乃是画之一,是绘画创作的最高法则。他的“一画”,是一种不为任何先行法则所羁束的艺术创作原则。世人说的是“有”或“无”,他说的是“一”。他的“一”,不是数量上的“一”,不是一笔一画,是超越有和无、主观和客观、现象与本体等的纯粹体验境界。他的一画之法,就是为了建立一种无所羁束、从容自由、即悟即真的绘画大法。

从石涛的画学观点看,“一画”是无分别、无对待的,它不是一套可以操作的绘画创作法度,那是一般的法则,他要说的是绝对之法。他的绝对之法,没有时间的分际,并不是先有了这个“一”,再有二,以至万有。石涛在《画语录》中虽然说“太古无法,太朴不散,太朴一散,而法立矣。法于何立?立于一画”,但这并不等于说,它是一个时间的展开过程,不是由太朴分出一画,由一画分出万有。“一”不是时间在先,而是逻辑在先。同时,一画也不是在空间中延展的序列,如由一点一画推延开去。《画语录》说“自一治万,自万治一”、“自一以分万,自万以治一”,这个“一”,不能自量上观,而是当下而圆足的体验,是即事即真的创造精神。

如果说有“法门”的话,这种无分别、无对待、不有、不无的体验境界,是石涛树立的至高“法门”;这个“法门”,就是由南宗禅所高扬的大乘佛学精髓“不二法门”。石涛的“一画”说,是吸收南禅不二学说,结合中国富有创造品格的画学以及强调生生创造精神的易学,而建立起来的绘画大法。