第二节

印欧人的起源和迁徙

尽管学术界对印欧人起源地尚存争议,但是更多的证据支持德国学者金布塔斯(M.Gimbutas)在20世纪50年代提出的Kurgan(石冢)理论。

她认为印欧人起源于南俄草原金石并用时代至早期青铜时代石冢文化,这是目前所知年代最古老的印欧人考古文化,亦称“竖穴墓文化”。根据发掘工作比较充分的颜那亚墓地,通称“颜那亚文化”(Yamnaya Culture)。

她认为印欧人起源于南俄草原金石并用时代至早期青铜时代石冢文化,这是目前所知年代最古老的印欧人考古文化,亦称“竖穴墓文化”。根据发掘工作比较充分的颜那亚墓地,通称“颜那亚文化”(Yamnaya Culture)。

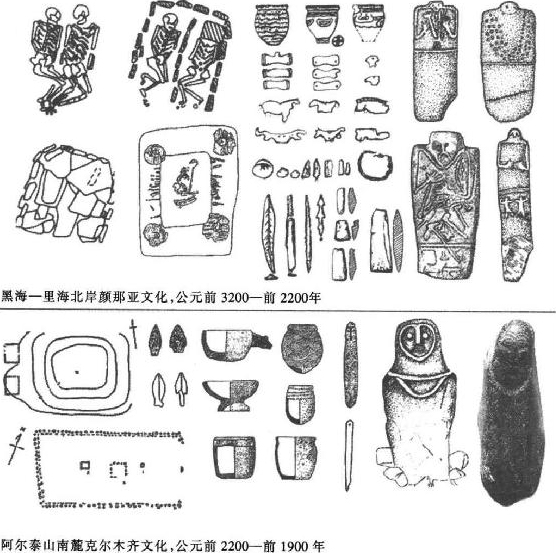

颜那亚文化主要有四个地方类型,分别为黑海北岸古墩类型、伏尔加河上游赫瓦邻斯克类型、第涅伯河流域德涅伯·顿涅茨克类型和里海北岸萨摩拉类型,流行时代大约在公元前3600—前2200年。

其中,古墩类型的年代最早,颜那亚文化就是在这个类型的考古文化基础上发展起来的。耐人寻味的是,古墩类型、赫瓦邻斯克类型和南西伯利亚的阿凡纳羡沃文化都使用尖底陶器,德涅伯·顿涅茨克类型和西西伯利亚的辛塔什塔—彼德罗夫斯卡文化使用平底陶器,萨摩拉类型和阿尔泰山南麓的克尔木齐文化则兼有平底和尖底两种陶器,生动地反映了印欧人最初的分化和迁徙。

其中,古墩类型的年代最早,颜那亚文化就是在这个类型的考古文化基础上发展起来的。耐人寻味的是,古墩类型、赫瓦邻斯克类型和南西伯利亚的阿凡纳羡沃文化都使用尖底陶器,德涅伯·顿涅茨克类型和西西伯利亚的辛塔什塔—彼德罗夫斯卡文化使用平底陶器,萨摩拉类型和阿尔泰山南麓的克尔木齐文化则兼有平底和尖底两种陶器,生动地反映了印欧人最初的分化和迁徙。

2-1 颜那亚文化与克尔木齐文化比较

早在公元前2200年,印欧人就开始向中亚迁徙,首先来到南西伯利亚的米努辛斯克盆地,形成“阿凡纳羡沃文化”,后者比颜那亚文化大约晚二三百年。

公元前1800年,阿凡纳羡沃文化被来自北方森林草原的奥库涅夫文化取代。奥库涅夫人属于蒙古人种,是目前所知阿尔泰语系民族最古老的部落之一。直到公元前1600年,安德罗诺沃文化兴起,印欧人才重新恢复了在南西伯利亚的统治。

公元前1800年,阿凡纳羡沃文化被来自北方森林草原的奥库涅夫文化取代。奥库涅夫人属于蒙古人种,是目前所知阿尔泰语系民族最古老的部落之一。直到公元前1600年,安德罗诺沃文化兴起,印欧人才重新恢复了在南西伯利亚的统治。

阿凡纳羡沃文化兴起的同时,另一支印欧人部落来到阿尔泰山南麓,形成“克尔木齐文化”。该文化是新疆境内年代最早的青铜时代文化之一,主要分布于阿尔泰山与天山之间。早在1963年这个文化就被发现,但在最初的报道中误以为是突厥人墓地,1981年始有较为全面的报道。

从清理发掘的全部32座墓葬看,这个墓地沿用时间较长,从早期青铜时代一直沿用到突厥时代。研究者对克尔木齐文化的定义相当混乱,有阿凡纳羡沃文化、卡拉苏克文化、克尔木齐文化等不同建议。我们说的“克尔木齐文化”仅指这里的早期青铜时代文化。

从清理发掘的全部32座墓葬看,这个墓地沿用时间较长,从早期青铜时代一直沿用到突厥时代。研究者对克尔木齐文化的定义相当混乱,有阿凡纳羡沃文化、卡拉苏克文化、克尔木齐文化等不同建议。我们说的“克尔木齐文化”仅指这里的早期青铜时代文化。

克尔木齐文化的墓葬结构和阿凡纳羡沃文化非常相似,例如,用石板构筑方形坟院,坟院内建多座石棺墓(多达6座),墓上建石冢;既有单人葬,亦有乱骨丛葬,显然源于里海—黑海北岸的颜那亚文化。

另一方面,克尔木齐文化还表现出强烈的自身特点,如在坟院外立墓地石人,随葬石俑、石制容器,陶器类型和纹饰亦与阿凡纳羡沃文化明显有别。所以克尔木齐文化应该是一个自成体系的单独文化,它和阿凡纳羡沃文化处于同一时代,但是不属于同一文化。

克尔木齐文化的发现具有划时代意义,首次揭示了新疆古代文化与里海—黑海北岸颜那亚文化之间的联系。

公元前2000年或早期时候,克尔木齐文化在阿尔泰山、天山地区初步形成,分布范围北起阿尔泰山南麓的克尔木齐,南至巴里坤草原。

公元前2000年或早期时候,克尔木齐文化在阿尔泰山、天山地区初步形成,分布范围北起阿尔泰山南麓的克尔木齐,南至巴里坤草原。

既然克尔木齐陶器与阿凡纳羡沃陶器有明确的共存关系,两者必属同一时代,也就是公元前2200—前1900年之间。

克尔木齐的器物群可分两类:一类以尖底或圜底陶器为代表,另一类以平底陶器为代表。分述于下。

克尔木齐的器物群可分两类:一类以尖底或圜底陶器为代表,另一类以平底陶器为代表。分述于下。

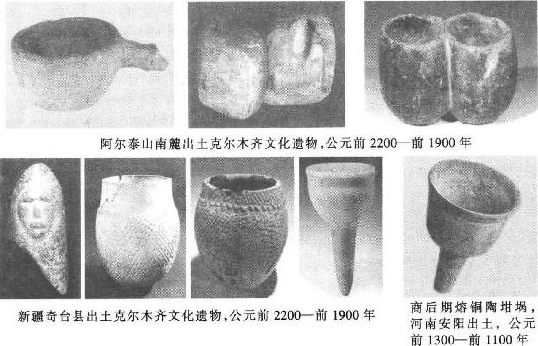

第一类:以尖底陶器为代表的遗物,例如,克尔木齐M3的双联圜底石罐和圜底石罐、M16的尖底罐、M24的陶豆、M17∶2的圜底石罐、青铜刀和铸造这类铜刀或铜铲的石范。克尔木齐的尖底陶器又分阿凡纳羡沃式和克尔木齐式两类,阿凡纳羡沃式陶器有M16的尖底罐、M24的陶豆;克尔木齐式陶器也有尖底罐,但纹饰不见于阿凡纳羡沃陶器,如M16的另一件尖底罐和奇台发现的尖底罐。M17的两件石范相当重要,一件用来铸造铜刀,类型和M16出土的铜刀完全相同,无疑属同一时代;另一件是铸造铜铲的合范,在塔城附近安德罗诺沃古墓中发现过这类铜铲。

安德罗诺沃文化进入新疆和南西伯利亚后,吸收了当地许多文化因素。从M17出土石范看,这种安德罗诺沃铜铲实际上源于克尔木齐文化。

安德罗诺沃文化进入新疆和南西伯利亚后,吸收了当地许多文化因素。从M17出土石范看,这种安德罗诺沃铜铲实际上源于克尔木齐文化。

第二类:以平底陶器为代表的遗物,如克尔木齐M7和M16的平底罐、M16的平底牛头把石杯、M7的石簇和M21的小石俑等。这类器物不见于阿凡纳羡沃文化,显然是克尔木齐文化特有之物。

克尔木齐墓地最重要的发现,莫过于那些青铜时代的墓地石人,前文列举的六座墓中有四座(M3、M16、M17和M24)发现墓地石人。从墓葬形制分析,另外两座不带石人的墓葬可能和罗布泊地区小河—古墓沟文化一样用木雕人像,所以未能保存下来。据调查,青铜时代的墓地石人在阿尔泰山南麓广为分布。例如,布尔津县有乌求布拉克石人、阿克扎尔森塔斯石人等十几尊石人,富蕴县有苏普特石人、巴斯克阿克喀仁石人和奶牛场石人,青河县有查干郭楞石人和萨木特石人。石人高度在1.3—2.34米不等。

青铜时代的墓地石人在天山东部亦有发现。例如,哈密市有八大石人,伊吾县有科托果勒沟石人,巴里坤县有石人子乡石人。新疆青铜时代墓地石人以前一概作为突厥石人,

青铜时代的墓地石人在天山东部亦有发现。例如,哈密市有八大石人,伊吾县有科托果勒沟石人,巴里坤县有石人子乡石人。新疆青铜时代墓地石人以前一概作为突厥石人,

但是它们实际上属于青铜时代。

但是它们实际上属于青铜时代。

因此,中亚草原石人的历史至少要从克尔木齐文化写起。

因此,中亚草原石人的历史至少要从克尔木齐文化写起。

克尔木齐式尖底陶器在奇台县西地乡西坎尔孜遗址亦有发现。由于它和阿凡纳羡沃陶器相似,许多学者以前都以为是阿凡纳羡沃陶器。其实,这件陶器只是器形和阿凡纳羡沃陶器相似,而纹饰根本不见于阿凡纳羡沃文化。在奇台县西地乡某遗址(或墓地)发现了克尔木齐式石俑,

而阿凡纳羡沃文化并无石俑。由此可知,克尔木齐文化向南一直分布到天山东部。

而阿凡纳羡沃文化并无石俑。由此可知,克尔木齐文化向南一直分布到天山东部。

此外,西坎尔孜遗址还发现过一口冶炼青铜的石坩埚,口径19厘米,通高38.5厘米,下为圆形长柄。有学者以为是祭祀用具。

这口坩埚竟然与河南安阳出土的晚商陶坩埚如出一辙,俗称“将军盔”。两者唯一的不同是材料,安阳坩埚用陶土烧造,而西坎尔孜坩埚用石头雕琢。克尔木齐文化的一大特征就是用石料雕琢容器,例如,M3的双联圜底石罐和圜底石罐、M16的牛头把石杯以及M17的铸造铜器的石范等。据此,西坎尔孜石坩埚无疑属于克尔木齐文化。中国内地最早的坩埚是1986—1989年在辽宁凌源牛河梁红山文化后期遗址发现的坩埚残片,年代不晚于公元前2000年。

这口坩埚竟然与河南安阳出土的晚商陶坩埚如出一辙,俗称“将军盔”。两者唯一的不同是材料,安阳坩埚用陶土烧造,而西坎尔孜坩埚用石头雕琢。克尔木齐文化的一大特征就是用石料雕琢容器,例如,M3的双联圜底石罐和圜底石罐、M16的牛头把石杯以及M17的铸造铜器的石范等。据此,西坎尔孜石坩埚无疑属于克尔木齐文化。中国内地最早的坩埚是1986—1989年在辽宁凌源牛河梁红山文化后期遗址发现的坩埚残片,年代不晚于公元前2000年。

河南偃师二里头文化遗址二期地层发现过坩埚残片,时代约在公元前1900年左右。

河南偃师二里头文化遗址二期地层发现过坩埚残片,时代约在公元前1900年左右。

如果我们的判断不误,西坎尔孜坩埚将是中国境内目前发现的最古老的完整坩埚。

如果我们的判断不误,西坎尔孜坩埚将是中国境内目前发现的最古老的完整坩埚。

2-2 新疆早期青铜文化——克尔木齐文化遗物与河南安阳出土陶坩埚

据俄国冶金史专家车尔尼克(E.N.Chernykh)研究,欧亚大陆的冶金术可分七区三个发展时期,萨彦—阿尔泰山属于第7区,在第二个发展时期第二阶段开始出现冶金业。公元前3000年末至前2000年初,环里海—黑海地区冶金术走向衰退,在欧亚草原西部被洞室墓文化取代。中亚冶金术走上独自发展的道路,开始利用草原东部萨彦—阿尔泰的原生矿。在西亚冶金术影响下,青铜铸造技术有了较大变化,采用封闭式合范

,克尔木齐文化M17出土石范即属于这种封闭式石制合范,类似的石范亦见于黄河流域早期青铜时代遗址——二里头文化东下冯遗址。

,克尔木齐文化M17出土石范即属于这种封闭式石制合范,类似的石范亦见于黄河流域早期青铜时代遗址——二里头文化东下冯遗址。

黄河流域的冶金术起步较晚,一开始就采用先进的铸造技术,没有经历过自然铜锻造阶段,所以许多研究者相信中国的冶金术起源于西亚,经欧亚草原传入黄河流域。克尔木齐文化石制坩埚的发现,为探讨这个问题提供了重要线索。