第三节

双轮战车与吐火罗人南下楼兰

现代考古学和动物遗传学的研究表明,家马是古代印欧人首先在黑海—里海北岸培育成功的,但是对世界文明史产生巨大影响的马拉战车究竟是哪一个民族的发明,却一直存在争议。然而,中亚西部草原辛塔什塔—彼德罗夫斯卡文化的发现,为解决这个问题提供了重要线索。

这个文化的历史相当悠久,欧美各实验室测定的碳14资料集中在公元前2200—前1900年。俄国考古学家马松(V.M.Masson)认为这个年代偏早,并根据陶器和铜器类型谨慎地将其定在公元前1800—前1700年。尽管碳14数据有一定偏差,但是这项技术如今已相当成熟,不会偏差那么远。所以马松的建议并没有被人们普遍接受。辛塔什塔—彼德罗夫斯卡文化延续时间较长,可分为三个发展阶段。

这个文化的历史相当悠久,欧美各实验室测定的碳14资料集中在公元前2200—前1900年。俄国考古学家马松(V.M.Masson)认为这个年代偏早,并根据陶器和铜器类型谨慎地将其定在公元前1800—前1700年。尽管碳14数据有一定偏差,但是这项技术如今已相当成熟,不会偏差那么远。所以马松的建议并没有被人们普遍接受。辛塔什塔—彼德罗夫斯卡文化延续时间较长,可分为三个发展阶段。

早期为形成期,多种文化因素相互融合,在乌拉尔山以西颜那亚文化强烈影响下,最终创造出独具特色的辛塔什塔—彼德罗夫斯卡文化。有防御措施的椭圆形居址首次出现,独特的葬仪初步形成,铜矿冶炼进一步发展,经济形态是牧牛业与农业相结合的混合型经济。辛塔什塔—彼德罗夫斯卡类型的圆城在小亚的安纳托里亚、叙利亚—巴勒斯坦和外高加索亦均有发现,此外,辛塔什塔人的葬俗、铜器和陶器与上述城址及遗物有许多相似之处,或说明它们之间有渊源关系。

值得注意的是,圆形城垣和塔里木盆地早期城市的建筑风格完全一致,如克里雅河流域的圆沙古城、孔雀河流域的营盘古城等。此类圆城向东一直分布到内蒙古西部额济纳河流域。无论如何,中亚原始城市的发现将为我们研究西域城邦诸国的起源带来重要启示。

值得注意的是,圆形城垣和塔里木盆地早期城市的建筑风格完全一致,如克里雅河流域的圆沙古城、孔雀河流域的营盘古城等。此类圆城向东一直分布到内蒙古西部额济纳河流域。无论如何,中亚原始城市的发现将为我们研究西域城邦诸国的起源带来重要启示。

中期为该文化发展的鼎盛阶段,亦称辛塔什塔期。出现多处具有强大防御功能的居址,布局严谨,有完善的供水和排水设施,采用多重防御墙。大型墓地以辛塔什塔墓地为代表,墓葬排列有序。大型墓葬位于石冢中部,通常是两座竖穴并排,地表有大型土木和日晒土坯混合构筑的地面建筑。墓葬分为多层,殉牲习俗盛行,往往随葬家马和马车。一些墓室顶部发现火烧痕迹,说明死者下葬时举行过某种点火仪式。原始国家初步形成,出现第一次向西扩张浪潮,势力可达伏尔加河流域。

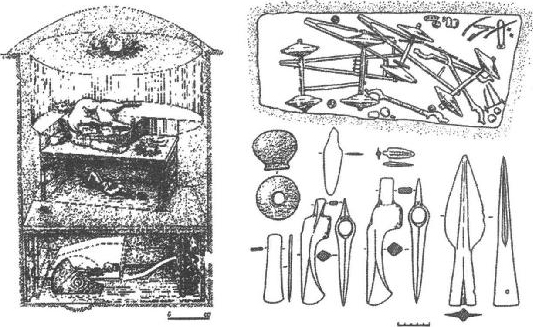

2-3 中亚草原早期青铜文化——辛塔什塔—彼德罗夫斯卡文化

晚期为衰落期,辛塔什塔东部以彼德罗夫卡墓地为代表的文化因素西侵,构成该文化的彼德罗夫卡期。城址防御功能衰退,原有宗教意义减弱。埋葬礼仪变得简单,石冢下通常只有一座墓葬,复杂的地面建筑消失,殉牲数量减少,殉马习俗不复流行。铜矿开采和青铜工具制造有了长足发展,不仅满足本地需要,而且长途贩运到欧亚草原许多地方。公元前1600年,辛塔什塔—彼德罗夫卡文化被新兴的安德罗诺沃文化所取代。

辛塔什塔—彼德罗夫斯卡文化对中亚文明的重大贡献是:首次将马车引进中亚草原。正式发掘的殉葬马车墓已达14座,一般将马车置于竖穴木椁内,两轮放在预先挖好的墓底沟槽中。即便按照马松断定的年代(前1800一前1700),辛塔什塔一彼德罗夫斯卡马车仍不失为中亚乃至东亚最早的双轮马车。

辛塔什塔一彼德罗夫斯卡文化是中亚草原最强大的青铜文化之一,近年新疆境内不断发现该文化遗物。在巩留和哈密两地发现了辛塔什塔一彼德罗夫斯卡式青铜斧,在哈密地区天山北路文化古墓还发现了辛塔什塔式实木车轮。

上述发现使我们相信,辛塔什塔人一度向东方扩张,因而在天山东部留下的文化遗物。而克尔木齐人从天山北麓南下罗布泊,显然与辛塔什塔人向东方的扩张活动密切相关。

上述发现使我们相信,辛塔什塔人一度向东方扩张,因而在天山东部留下的文化遗物。而克尔木齐人从天山北麓南下罗布泊,显然与辛塔什塔人向东方的扩张活动密切相关。

20世纪30年代,中瑞西北科学考察团的瑞典考古学家伯格曼(Folke Bergmann)在新疆罗布泊地区小河流域发现一处早期青铜时代墓地,因维族向导奥尔德克首次发现而称“奥尔德克墓地”,今称“小河五号墓地”。

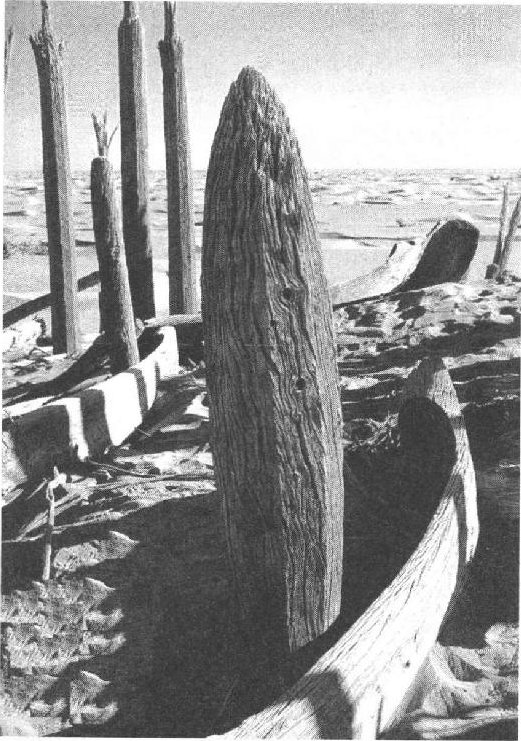

2-4 小河五号墓地

小河五号墓地坐落在一座小山包上,墓地放置许多牛头、公羊角,墓内随葬公牛角和公羊角,有的墓多达26个,木棺用整张牛皮或羊皮覆盖,表明墓主人生前以畜牧业为生。墓地中心一座女性墓上构筑了原木结构的“享堂”,充分显示了女性在当时社会中的重要地位。其余墓葬与克尔木齐墓地一样,分族而葬。每个家族墓群之间用木栏杆隔开,墓前立有与人等高的木雕人像,墓内随葬木俑,其功能分别相当于克尔木齐墓地的石板坟院、墓地石人和随葬石俑。

历史有惊人的相似之处,犍陀罗艺术在中亚本来是一种石刻艺术,传入新疆后却变成一种木雕或泥塑艺术。究其原因,主要因为新疆缺乏适合雕刻人像的优质石材。小河墓地中心有一个高达1.43米的大型生殖崇拜木雕,相当引人注目,使人联想起克尔木齐墓地那些性质不明的石条,不知是否为生殖崇拜对象?

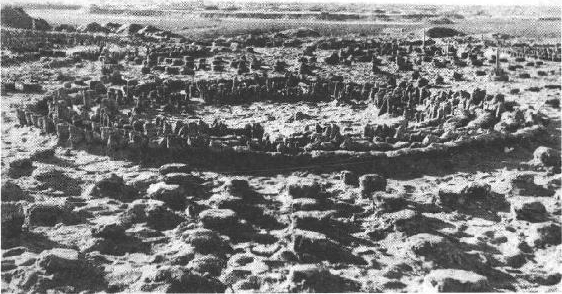

2-5 古墓沟墓地

由于塔里木盆地得天独厚的气候条件,小河墓地的古尸和服饰得以完好地保存下来,墓主人头戴尖顶毡帽,样式和奇台采集的克尔木齐式石俑头上戴的尖帽完全相同。尽管小河墓地未见陶器,但是古墓沟人的尖底草篓与阿凡纳羡沃和克尔木齐的尖底陶器非常相似,而古墓沟人随葬的石俑或木俑,再次表明它们与克尔木齐文化的渊源关系。

20世纪80年代初,罗布泊以西70公里孔雀河北岸古墓沟墓地的发现,进一步揭开了楼兰远古文化的面貌。1979年,新疆考古研究所考古队在孔雀河下游北岸第二台地沙丘上发现这个古代墓地,今称“古墓沟文化”。目前一共发掘了42座墓,墓葬形制可分两类:一类与小河墓地相同,另一类墓以木棺为中心环列7圈木桩,非常壮观。据碳14资料,第一类墓的年代大约在公元前1800—前1700年,第二类墓有打破第一类墓的现象,说明小河墓地不晚于公元前1800年。古墓沟墓地延续时间较长,从公元前1800年直迄公元前1700年。第二类墓的主人皆为男性,说明当时男性已取代女性,开始在社会中扮演重要角色。古墓沟墓地随葬品组合主要为石俑或木俑、平纹毛织物、木器、零星铜器,但是不见陶器。

正如发掘者王炳华指出的,古墓沟墓地无疑属于青铜时代,因为这片墓地中数以百计的木桩都有青铜斧砍凿痕迹。

正如发掘者王炳华指出的,古墓沟墓地无疑属于青铜时代,因为这片墓地中数以百计的木桩都有青铜斧砍凿痕迹。

从伯格曼在罗布泊采集的人类学材料,人们开始了解到古代楼兰人属于印欧人种群。

中国人类学家韩康信研究了古墓沟出土的人头骨,发现它们与南西伯利亚、哈萨克斯坦、伏尔加河下游以及咸海沿岸青铜时代人类学材料存在许多共性,尤其与欧洲人种北欧类型(Nordic)相似,属于原始欧罗巴人种。古墓沟地的发现相当重要,再次证明罗布泊地区的古楼兰人是欧亚大陆迄今所知时代最早、分布最靠东方的欧洲人种群。

中国人类学家韩康信研究了古墓沟出土的人头骨,发现它们与南西伯利亚、哈萨克斯坦、伏尔加河下游以及咸海沿岸青铜时代人类学材料存在许多共性,尤其与欧洲人种北欧类型(Nordic)相似,属于原始欧罗巴人种。古墓沟地的发现相当重要,再次证明罗布泊地区的古楼兰人是欧亚大陆迄今所知时代最早、分布最靠东方的欧洲人种群。

小河—古墓沟墓地普遍随葬小麦,这是中国境内发现的年代最早的小麦标本之一,这种西亚作物传入中国无疑归功于吐火罗人。然而,塔里木盆地毕竟不是印度河或美索不达米亚那样的古文明发源地,吐火罗人在塔里木盆地定居后,一时难以形成影响周围世界的大文明。

据以上讨论,小河—古墓沟文化源于阿尔泰山与天山之间的克尔木齐文化。那么,他们为什么要从天山北麓南下楼兰呢?有迹象表明,这次民族迁徙与阿尔泰语系民族在南西伯利亚的兴起以及辛塔什塔人向东方扩张活动直接相关。

公元前1800年,奥库涅夫文化为代表的阿尔泰语系部落迅速崛起,结束了阿凡纳羡沃文化为代表的印欧人部落在南西伯利亚的统治。同时,辛塔什塔—彼德罗夫斯卡文化为代表的印欧人部落在西西伯利亚发展到鼎盛时期,并积极从事对外扩张活动。阿凡纳羡沃人既不能在南西伯利亚继续生存,亦无法在西西伯利亚找到避难所,只能在相对薄弱的吐火罗人领地寻求谋生之地。这就是克尔木齐墓地为什么出现阿凡纳羡沃陶器的重要原因。

克尔木齐人分布地域的自然资源毕竟有限,养活不了日益增长的吐火罗人。同时,西方辛塔什塔—彼德罗夫斯卡人不断发动战争,掠夺阿尔泰山、天山地区。这些事件迫使克尔木齐人,可能还包括一部分加盟该部落的阿凡纳羡沃人一道南下楼兰。古墓沟墓地的人头骨具有阿凡纳羡沃人特征,有助于说明这一点。

另一方面,汉藏语系的羌人正在河西走廊悄然兴起,东有齐家文化,西有四坝文化,这两个文化的创造者皆属于蒙古人种的羌人集团。四坝文化尤为强大,向西一直扩张到新疆哈密盆地,今称“天山北路文化”。该文化是1988年在哈密附近首次发现的,主要材料出自雅林苏满矿区和林场办事处附近一处青铜时代墓地。70年代末在哈密五堡发现的青铜时代墓地亦属于这个文化,迄今已发掘了700多座墓葬。根据陶器类型及其与周边地区青铜时代文化比较,天山北路文化绝大多数古墓可断在公元前1500年左右,少数墓葬则早至公元前1800—前1600年。墓葬形制可分竖穴土坑墓和竖穴土坯墓两类,葬式以侧身屈肢为主;随葬陶器多为彩陶,青铜器以小型工具和装饰品为主,也有锛、镜、镞和形体较大的弧背刀、短剑等。其他遗物还有金耳环、银簪、骨牌、石杵、石珠、海贝、羊骨、权杖头和一个残破的实木车轮。

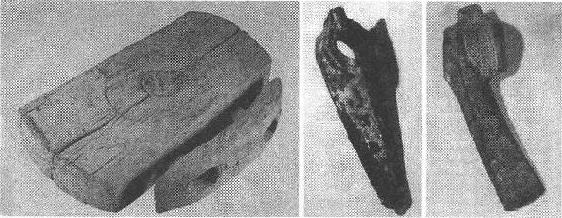

2-6 新疆哈密出土辛塔什塔—彼德罗夫斯卡文化遗物

据分析,天山北路陶器群可以分成甲、乙两组。其中,甲组与四坝文化中期陶器接近,年代可定在公元前1800—前1600年,而乙组可能与新疆北部阿尔泰山地草原青铜时代的文化相关。

这个分析无疑是正确的。需要补充的是,天山北路文化的外来因素至少有两个,一个是中亚草原奥库涅夫文化,如弧背铜刀、空首凿、铜锥等;另一个是辛塔什塔—彼德罗夫斯卡文化,如青铜短剑、日晒土坯、实木车轮和权杖头等。从出土情况看,这个实木车轮似为报废后,又在五堡墓地一座古墓当作棺盖使用的。

这个分析无疑是正确的。需要补充的是,天山北路文化的外来因素至少有两个,一个是中亚草原奥库涅夫文化,如弧背铜刀、空首凿、铜锥等;另一个是辛塔什塔—彼德罗夫斯卡文化,如青铜短剑、日晒土坯、实木车轮和权杖头等。从出土情况看,这个实木车轮似为报废后,又在五堡墓地一座古墓当作棺盖使用的。

它的形制与中亚草原发现的实木车轮非常相似,引起海内外研究者的广泛关注。正如前文指出的,这个残破的车轮可能属于战车业发达的辛塔什塔—彼德罗夫斯卡文化,是辛塔什塔人劫掠天山地区时报废而丢弃在哈密的。

它的形制与中亚草原发现的实木车轮非常相似,引起海内外研究者的广泛关注。正如前文指出的,这个残破的车轮可能属于战车业发达的辛塔什塔—彼德罗夫斯卡文化,是辛塔什塔人劫掠天山地区时报废而丢弃在哈密的。

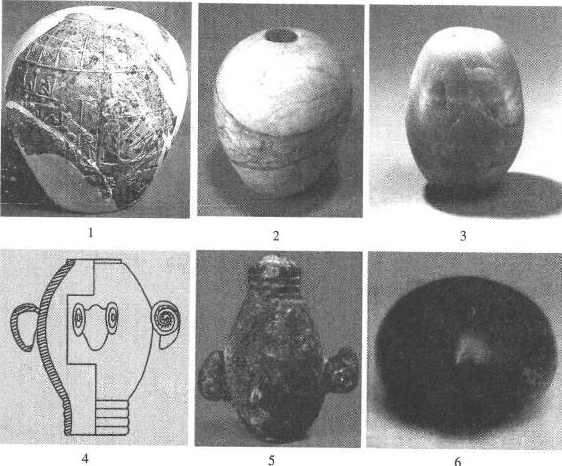

2-7 埃及、美索不达米亚河四坝文化权杖头

伯格曼和英国考古学家斯坦因在罗布泊地区发现过石制权杖头。众所周知,权杖头起源于近东,埃及(前3200)和美索不达米亚(前3000)遗址大量出土这种表示权力的标志物。美国宾夕法尼亚大学博物馆收藏了许多苏美尔文化的权杖头,有的刻有楔形文字,说明是献给神的。埃及、以色列和中东的博物馆收藏了许多权杖头,分别用斑岩、石灰岩或青铜制成。

权杖头传入中亚草原后,成了辛塔什塔—彼德罗夫斯卡文化的典型器物。权杖头在甘肃西部四坝文化墓地亦有发现.可分玉石和青铜两类。塔里木盆地的尼雅北方青铜文化遗址发现了玉石制作的权杖头,这是继楼兰小麦之后又一个近东文明影响塔里木盆地古文化的实例。不过,尼雅权杖头并非直接来自近东,这个文化一个重要来源是天山北路文化,近年在焉耆和哈密等地发现的权杖头就属于这个文化。正由于四坝文化为代表的甘青地区汉藏语系羌人的崛起,有力地阻挡了印欧人的大举东进。否则,中国文明将像印度河古文明或美索不达米亚古文明一样,毁于印欧人的大举入侵。