第四节 破 伤 风

【概述】

破伤风(tetanus)是由破伤风梭菌( Clostridium tetani )经伤口侵入后产生痉挛毒素及溶血素所致的急性感染性疾病。其临床特征为牙关紧闭、局部或全身阵发性和强直性痉挛及苦笑面容等。病死率高达20%~40%。

【病原体及流行病学特征】

破伤风梭菌是革兰阳性厌氧杆菌,属于厌氧芽胞梭菌属,广泛存在于土壤表层、污泥和人畜粪便中。病菌通过各种外伤如房屋倒塌时砸伤、刀伤、开放性骨折、烧伤、甚至细小伤口感染。新生儿因脐带残端未消毒或消毒不严格而被感染。手术器械或敷料消毒不严,或用泥土、香灰等敷伤口也可发生感染。破伤风的发生与细菌毒力、数量、个体免疫力和局部伤口的缺氧等有关。多呈散发,各年龄均可发病。患病后无持久免疫力,可再次感染。

【诊断】

1.流行病学史

包括新生儿的接生方法、受伤及伤口处理情况等,为诊断提供线索。

2.临床表现

潜伏期长短不一,与是否接受过预防注射、创伤性质和部位及伤口处理等因素有关。历经潜伏期、痉挛期和恢复期,病情分轻、中、重三型。另有特殊型。

(1) 轻型:

潜伏期多在2周以上,症状于4~7 天内逐渐发展,每天痉挛发作≤3次。牙关紧闭及颈肌强直较轻,无吞咽困难。

(2) 中型:

潜伏期7~10 天,症状于3~6天较快发展至高峰,每天阵发性肌肉痉挛发作>3次。有明显的牙关紧闭、苦笑面容、颈肌强直、角弓反张及吞咽困难,但无呼吸困难。痉挛发作的发展顺序最初是咬肌,后为面肌、颈项肌、背腹和四肢肌群,最后是膈肌和肋间肌;光线、声响、震动或触碰均能诱发。一般神志清楚,感觉无异常,无高热。出现高热往往提示有肺炎。

(3) 重型:

潜伏期<7天,发病48小时内即出现痉挛,全身肌肉强直。每天痉挛发作频繁,有呼吸困难、窒息及高热等。强烈的肌痉挛可使肌肉断裂,甚至发生骨折。呼吸肌群和膈肌持续性痉挛可造成呼吸停止和死亡。

(4) 特殊型:

少数患儿表现为局部破伤风,仅有受伤部位的肌肉持续性强直,可持续数周至数月,以后逐渐消退。头面部破伤风的麻痹型主要表现为面神经、动眼神经和舌下神经麻痹;无麻痹型则主要为牙关紧闭,伴有部分面肌痉挛和咽肌痉挛。

3.破伤风早期诊断的压舌试验法

将压舌板轻轻放入可疑患儿口腔内的舌中部,用力下压。如果患儿立即牙关紧闭并将压舌板咬住不易拔出则为阳性,可判断为破伤风早期表现。

4.实验室检查和细菌培养

白细胞总数和中性粒细胞稍增高。脑脊液可有轻度蛋白增加。1/3患者伤口分泌物细菌培养可检出破伤风梭菌。

【鉴别诊断】

1.手足搐搦症

常有佝偻病体征及低钙血症,可出现典型的手足强直性痉挛,但无牙关紧闭及苦笑面容。

2.下颌及咽喉局部感染

可发生局部肌肉强直和张口困难,但多有发热及局部感染征象,下颌骨X线检查有助鉴别。

3.狂犬病

有犬猫咬伤史,有恐水症,虽有咽部痉挛,但无全身肌肉强直。

4.脑炎和脑膜炎

可有全身性痉挛及抽搐、牙关紧闭等症状,但高热、意识障碍等可与破伤风鉴别。脑脊液细胞学检查可协助诊断。

5.脊髓灰质炎

早期有时可出现强直和痉挛,其不对称软瘫、脑脊液细胞数增加可与破伤风鉴别。

【治疗】

1.一般治疗和护理

室内保持安静和空气温湿度适宜,及时吸氧,避免强光、响声、阵风等各种刺激及不必要检查,各种治疗与护理应简化集中。防止交叉感染。防止患儿坠床,预防坠积性肺炎和褥疮。出现咳嗽及吞咽反射消失、喉痉挛、支气管内分泌物阻塞者,应尽早气管切开;若合并肺部感染,应及时控制感染,有呼吸功能障碍者,可行辅助呼吸治疗。痉挛发作期应禁食以避免反流致误吸,并需静脉补充热量及水电解质;痉挛减轻时,可试用鼻饲维持营养。

2.伤口处理

及时彻底清创伤口,改善组织血供,使细菌缺少有利的滋生环境并减少毒素来源。清创需在伤口周围用1 万~2万IU破伤风抗毒素(tetanus antitoxin,TAT)或3000IU人体破伤风免疫球蛋白(tetanus immunoglobulin,TIG)注射后1小时进行。伤口可用1∶4000高锰酸钾溶液或3%过氧化氢溶液清洗和湿敷,每天3~4次,不应缝合或者包扎。新生儿脐部用1%淡碘酒涂擦,然后暴露,保持干燥,并在脐周注射3000IU的TAT。

3.抗毒素治疗

(1) 破伤风抗毒素(TAT):

来源于马血清,需先做皮肤过敏试验,无反应后一次性给予1万~2万IU肌内注射。

(2) 人体破伤风免疫球蛋白(TIG):

来源于人血清,无需皮试,疗效较TAT更好和安全。通常只需1次深部肌内注射,剂量为3 000~10 000IU,新生儿为500IU。

4.控制惊厥

地西泮(每次0.1~0.3mg/kg,肌内注射或静脉注射)是目前控制破伤风阵发性阵挛较为理想的药物,也可选用复方氯丙嗪(每次氯丙嗪1mg/kg加异丙嗪1mg/kg,缓慢静脉注射)、苯巴比妥钠(每次8~10mg/kg,肌内注射)、水合氯醛(每次40~60mg/kg,口服或灌肠)及副醛(每次0.2ml/kg,最大不超过5ml,深部肌内注射)等。其中,副醛作用迅速确实,但应特别注意呼吸抑制;与肌肉松弛剂合用时有协同作用,应减量。反复多次应用上述抗惊厥药,可累积过量导致呼吸抑制。若出现呼吸抑制,立即采用洛贝林(每次0.5~1ml)静脉注射,必要时可间隔5分钟重复使用。

5.抗感染治疗

青霉素G 20万单位/(kg·d),静脉滴注,疗程10天;甲硝唑 40~50mg/(kg·d),分3次口服。若伤口感染严重或者继发肺炎者,可选用头孢类抗生素。

6.其他治疗

(1) 肾上腺皮质激素:

用于重型伴有高热者,一般采用氢化可的松8~10mg/kg,静脉滴注。

(2) 气管切开术:

指征:①不易控制的频繁抽搐;②喉痉挛;③肺部感染严重,痰黏稠不易咳出;④呼吸肌痉挛,发绀严重。

(3) 高压氧疗法:

在气管切开后,持续吸入3个大气压高压氧,每8小时连续吸氧4~6小时。

【预防】

1.卫生宣教

利用各种方式宣传破伤风的原因及预防方法。对儿童加强安全防范措施。强调受伤后及时就医,清洗伤口,防止污染。推广科学接生方法,预防新生儿破伤风。

2.主动免疫

婴儿期开始预防接种,常用百日咳、白喉和破伤风类毒素三联疫苗。凡接受过破伤风类毒素全程预防注射者,一旦受伤需再注射1ml类毒素,3~7天可产生抗毒素发挥免疫保护作用。

3.被动免疫

适用于未接种疫苗的儿童。应在伤后24小时内注射破伤风抗毒素。注射前应作皮内过敏试验,阴性则1次肌内注射1500~3000IU,亦可深部肌内注射人体破伤风免疫球蛋白250IU。病情需要时,剂量可加倍。

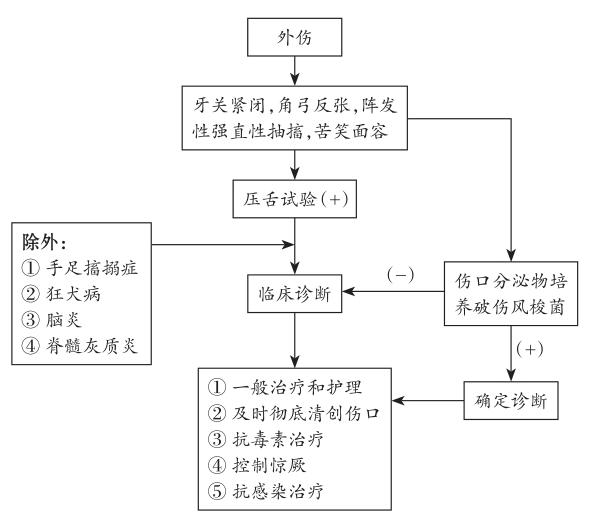

➢附:破伤风的诊治流程图