第五节 伤寒、副伤寒和鼠伤寒沙门菌感染

一、伤寒

【概述】

伤寒(typhoid fever)是由伤寒杆菌经消化道传播引起的急性传染病。临床典型特征为持续发热、表情淡漠、腹部不适、肝脾大和白细胞降低,部分患儿有玫瑰疹和相对缓脉。肠穿孔和肠出血为主要及严重的并发症。

【病因及流行病学特征】

伤寒杆菌属于肠杆菌科沙门菌属D组,革兰阴性,具有菌体抗原(O)、鞭毛抗原(H)及表面抗原(Vi)。用血清凝集试验(肥达反应)检测血清中“O”与“H”抗体,有助于临床诊断,测定Vi抗体有助于发现带菌者。伤寒以热带、亚热带多见,可散发、也可暴发流行。终年可见,但以夏秋季多见。传染源是患者及带菌者,慢性带菌者是本病传播的主要传染源。消化道传播是主要传播方式,水源污染往往造成暴发流行。

【诊断】

1.流行病学史

夏秋季节有不洁饮食史,或有伤寒患者接触史;未患过伤寒,近年亦未接种疫苗者。

2.临床表现

潜伏期常见为7~14天。

(1) 典型伤寒:

起病大多缓慢,体温呈梯形上升,1周后进入极期,主要表现为稽留热,高达39~40℃,少数为弛张热或不规则热,持续10~14天。常伴食欲缺乏、腹部不适、腹胀、腹泻或便秘等消化道症状。年长儿可见相对缓脉或有重脉(即触诊桡动脉时,每一脉搏感觉有2次搏动);可有肝脾大和右下腹轻压痛;部分患儿于病程7~13天胸腹部出现淡红色玫瑰疹。还可出现精神恍惚、表情淡漠及中毒性脑病等神经系统表现。病程第3~4周体温开始下降,进入缓解期,此期可出现肠出血及肠穿孔等并发症。通常在1个月左右完全康复。

(2) 非典型伤寒:

临床分为轻型、暴发型、迁延型和逍遥型。

1) 轻型:全身中毒症状轻,体温38℃左右,病程短,1~2周内痊愈。若缺乏正规治疗,亦可出现肠穿孔等并发症。多见于发病前曾接受伤寒菌苗注射或发病初期已用过有效抗菌药物治疗者。

2) 暴发型:起病急,全身中毒症状重,有畏寒、高热、腹痛、腹泻、中毒性脑病、心肌炎、肝炎、肠麻痹和休克等表现。常有明显皮疹,也可并发DIC。

3) 迁延型:起病与典型伤寒相似,因人体免疫功能低下,发热持续不退,可达45~60天之久。伴有慢性血吸虫病的伤寒患儿常属此型。

4) 逍遥型:全身中毒症状少,甚至可以正常活动,直至发生肠出血、肠穿孔等并发症时才确诊为伤寒。

(3) 小儿伤寒特点:

年龄越小,症状越不典型。婴幼儿伤寒多以高热起病,以弛张热或不规则热为主要热型,稽留热少见;可出现惊厥,但中毒症状不明显,易误诊为呼吸道感染合并高热惊厥。呕吐和腹泻等胃肠症状明显,呼吸道症状也可为儿童伤寒的早期表现。肝脾大明显,肝肿大较脾肿大更常见;少见玫瑰疹及相对缓脉。少数患儿以并发症为突出表现,以支气管炎和支气管肺炎最多见,中毒性肝炎和中毒性心肌炎次之,还可出现中毒性脑病、溶血尿毒综合征等并发症。肠出血、肠穿孔少见。白细胞和中性粒细胞计数常无明显减少甚或增加。病程较短,有时仅2~3周即自然痊愈。

(4) 复发与再燃:

常发生于退热后或停用抗生素2周左右,临床表现与初次发作相似。血培养阳转为复发,复发的症状较轻,病程较短,与胆囊或单核-吞噬细胞系统中潜伏病菌大量繁殖,再度侵入血液循环有关;疗程不足,机体抵抗力低下时易见。偶可复发2~3次。再燃是指体温在逐渐下降的过程中又重新升高,5~7天后热退,血培养常阳性,机制与复发相似。

3.实验室检查

血常规多见白细胞及中性粒细胞减少;嗜酸性粒细胞减少或消失,后者随病情好转逐渐回升。若血小板计数突然下降,应警惕溶血性尿毒综合征或DIC等严重并发症。

4.病原学检查

(1) 细菌学检查:

①血培养:是确诊证据,病程1~2周阳性率可达90%,第3周降为30%~40%,第4周常阴性;②骨髓培养:阳性率较血培养高,尤其适合于已用抗生素治疗和血培养阴性者;③粪便培养:从潜伏期起便可获阳性,第3~4周阳性率最高,可达80%,病后6周阳性率迅速下降,3%患者排菌可超过1年;④尿培养:病程后期阳性率可达25%。

(2) 血清学检查:

①肥达试验(Widal test):抗体效价O抗体≥1︰80,H≥1︰160,或双份血清抗体有4倍增高具有诊断价值;②对流免疫电泳和被动血凝试验:检测血清中可溶性伤寒抗原或抗体,可用于早期诊断;③酶联免疫吸附试验:可检测抗原和抗体。可用于检测伤寒杆菌“Vi”抗原。

【鉴别诊断】

1.病毒感染

可有发热,白细胞及中性粒细胞不增高,但患儿中毒症状不明显,常无相对缓脉或玫瑰疹,热程多在1~ 2周。

2.细菌性痢疾

发热、腹痛与伤寒相似。但黏液脓血便明显,伴里急后重,外周血白细胞及中性粒细胞增高,粪便培养可检出志贺菌。

3.革兰阴性杆菌败血症

与伤寒相似之处为高热、肝脾大及白细胞减少。但败血症患儿会找到原发感染灶,血培养阳性可确诊并与之鉴别。

4.急性粟粒性肺结核

多有结核病接触史;胸片见粟粒性结节;PPD或T-Spot.TB试验(结核感染T细胞斑点试验)阳性;痰涂片或培养可检出结核分枝杆菌。

5.其他沙门菌感染

如鼠伤寒沙门菌感染,多见于婴幼儿,临床表现以腹泻较多见,血、便培养及血清凝集反应可协助鉴别。

【治疗】

1.一般治疗

卧床休息,热退后2周可轻度活动及恢复正常饮食。发热期可给予流质或少渣半流质饮食。病程第2~3周注意腹痛及便血的发生。

2.对症治疗

高热时物理降温,不宜用大量退热药。腹胀严重可用肛管排气,禁用新斯的明。中毒症状严重者,在足量、有效的抗菌药物治疗同时,可加用肾上腺皮质激素(地塞米松0.1~0.3mg/kg)以减轻中毒症状,疗程 1~3天,但腹胀明显者慎用。

3.病原治疗

(1) 第三代头孢菌素:

头孢曲松,每次50~100mg/kg,每天1次;头孢噻肟、头孢他啶或头孢哌酮,每次50~100mg/kg,每天2次,静脉滴注,疗程14天。

(2) 氯霉素:

对氯霉素敏感的非多重耐药伤寒沙门菌株仍为有效药物。用法:每天30~50mg/kg(最大剂量不超过每天1.5g),新生儿应限制于每天25mg/kg以下,分4次口服,退热后减半,再用7~10天,总疗程为2~3周。氯霉素治疗期间,应密切观察血象变化,每2天检查一次血常规,如白细胞过低应立即停药。血液病及肝肾功能异常患儿慎用。

(3) 复方新诺明(SMZ-TMP):

适用于敏感菌株。按TMP计算剂量每天8~10mg/(kg·d),如果按SMZ计算每天40~50mg/ (kg·d),分2次口服,热退后减半量再服1~2周。较长时间应用需加用碳酸氢钠,肾功能损伤者慎用或不用。

(4) 喹诺酮类药物:

若头孢菌素过敏,在家长知情同意下可选择应用。如氧氟沙星、左氧氟沙星、环丙沙星或诺氟沙星(norfloxacin)。用法:每天10~15mg/kg,分2次口服,疗程10~14天。

4.带菌者治疗

首选抗菌药物治疗,可用三代头孢菌素、阿莫西林或喹诺酮类药物,疗程4~6周,必要时重复一个疗程。合并胆结石或胆囊炎的慢性带菌者,在病原治疗无效时,可手术处理原发病。

【预防】

1.管理传染源

患儿入院后按消化道传染病隔离,临床症状消失后,每隔5天做大便细菌培养,连续2次培养阴性可解除隔离。

2.切断传播途径

重点是加强饮食,饮水卫生和粪便管理。

3.保护易感人群

在伤寒流行地区,儿童时期甚至从1岁开始即预防接种伤寒、副伤寒甲、乙三联菌苗,第一年需注射3针,每针间隔7~10天,剂量:1~6岁3针各为0.2ml、0.3ml、0.3ml;7~14岁各为0.3ml、0.5ml、0.5ml,以后每年注射1针作加强免疫。注射时必须做到全程免疫,坚持注射3针,只注射1针或2针则达不到应有的免疫效果。免疫力可维持2~3年。

二、副伤寒

【概述】

副伤寒是副伤寒甲、乙、丙杆菌引起的一组细菌性传染病。儿童副伤寒相对较多,其中以副伤寒乙、丙占多数。临床表现与伤寒相似,但较轻。

【病因及流行病学特征】

甲、乙、丙型副伤寒沙门菌均具有菌体抗原O和鞭毛抗原H,丙型副伤寒杆菌尚有毒力表面抗原Vi,致病力较强。传染源为患者和带菌者,主要通过消化道传播,经污染食物传播多见。多呈散发,副伤寒丙有时可引起小流行。我国甲型副伤寒发病率逐渐上升,在某些地区成为优势菌型。

【诊断】

1.流行病学史

有不洁饮食史,或有副伤寒患者接触史。

2.临床表现

潜伏期2~15天。

(1) 副伤寒甲和副伤寒乙:

起病较急,以呕吐腹泻起病,2~3天后症状减轻,但出现发热,多呈弛张热型,热程短,副伤寒甲为3周,副伤寒乙为2周;中毒症状较轻,可见相对缓脉及脾大。副伤寒甲皮疹数量多且早,可布满周身。副伤寒乙胃肠道症状持久而突出,但发生肠穿孔及肠出血并发症较少。

(2) 副伤寒丙:

临床表现复杂,起病急,发热呈不规则热型,多伴寒战。根据临床症状分为败血症型、伤寒型和胃肠炎型。败血症型除有寒战及高热外,主要表现有迁徙性化脓性病灶如肺部、骨及关节的局限性化脓病灶,偶可并发化脓性脑膜炎、心内膜炎、肾盂肾炎、胆囊炎、皮下脓肿及肝脓肿等。热程可持续很久。肠出血及肠穿孔少见。伤寒型和胃肠炎型的临床症状轻,热程2~3周。

3.病原学检查

确诊有赖于血、骨髓、大便及脓液等细菌培养。肥达试验也有参考价值。

【治疗】

与伤寒相同。当副伤寒丙有脓肿形成时,可手术切排,同时应用抗菌药物治疗。

【预防】

与伤寒相同。

三、鼠伤寒沙门菌感染

【概述】

鼠伤寒沙门菌是一种人畜共患病原菌,其感染发病率居沙门菌感染的首位,多见于婴幼儿,临床表现复杂,病情轻重不等,年龄越小,病情越重,并发症越多,病死率越高。可导致医院感染和暴发性食物中毒。轻症仅表现为腹泻,重症可发生败血症,甚至休克和DIC。由于多重耐药株的出现,治疗比较困难。

【病因及流行病学特征】

鼠伤寒沙门菌属于沙门菌B群,革兰阴性杆菌。带菌者和患者是主要传染源,带菌的家禽、家畜及鼠类亦为重要传染源。主要经食用被污染的食物或饮用水而感染,流行方式以医院内感染多见。人群普遍易感,特别是2岁以内婴幼儿。全世界均有本病发生,以温带及热带地区为多,卫生条件较差的地区尤为多见。全年均可发生,夏秋季发病率较高。在婴幼儿中,鼠伤寒沙门菌可引起暴发流行。

【诊断】

1.流行病学史

有与鼠伤寒患者接触史或进食可疑污染食物史。

2.临床表现

潜伏期8~48小时。临床表现复杂、轻重不一。临床上可分为胃肠炎型、败血症型及类伤寒型。

(1) 胃肠炎型:

起病较急,可有发热,伴胃肠道症状如恶心、呕吐、腹痛、腹胀及顽固性腹泻。大便性状多样易变,为黄绿色或深绿色水样、黏液样或脓血便。新生儿可间歇排出白色胶冻样便,特殊腥臭味。重症可有脱水、电解质紊乱和全身衰竭等。部分患儿以肺炎为首发表现,3~10天后出现肠道症状。

(2) 败血症型:

全身中毒症状重,可有高热、惊厥、嗜睡和昏迷。热型呈不规则热或弛张高热。可有腹痛、腹泻脓血便和肝脾大。易并发远隔器官感染如脑膜炎、肺脓肿、肝脓肿、胆囊炎、腹膜炎、骨髓炎、关节炎及泌尿系化脓性感染等。此型可单独存在,也可发生于胃肠道型表现之后,多见于新生儿。此型预后差,尤以并发脑膜炎病死率高,存活者后遗症多。

(3) 类伤寒型:

临床表现与轻型伤寒相似,少见伤寒的典型症状,婴幼儿可有高热、惊厥、呕吐及腹泻等,皮疹较多见,常为全身性散在斑丘疹。病程多较短,一般在1~3周。

3.实验室检查

血常规白细胞总数多在正常范围内,但败血症型白细胞总数及中性粒细胞升高。粪便镜检可见较多白细胞与红细胞,并可见吞噬细胞。

4.病原学检查

(1) 细菌培养:

需应用增菌培养基进行培养,常用亚硒盐胱氨酸增菌液,取大便、呕吐物、血或骨髓等进行培养,获得病原菌有确诊价值。

(2) 血清学试验:

方法包括SPA-CO、噬菌体快速诊断、反向血凝抑制试验及酶联免疫吸附试验等。还可用鼠伤寒沙门菌作抗原(H)与患者血清作凝集试验,效价≥1∶80为阳性,双份血清效价递增4倍或以上有诊断价值。

【鉴别诊断】

1.细菌性痢疾

以发热、脓血便为主要表现者需与细菌性痢疾鉴别,主要依赖大便培养加以鉴别。

2.肺炎

若先有咳嗽、肺部湿啰音,后出现腹泻症状者需要与肺炎鉴别,大便培养可鉴别。

3.败血症

表现为萎靡嗜睡、拒食、不哭、体温不升、体重不增时需与败血症鉴别,做血培养及大便培养予以鉴别。

4.伤寒

持续高热伴有腹泻者需与伤寒鉴别,经血培养及大便培养进行鉴别。

【治疗】

1.对症治疗

轻症病例只需对症治疗,如退热、肠黏膜保护剂等,一般不需要抗生素治疗,应用抗生素后反而使鼠伤寒沙门菌排菌期延长。

2.抗菌药物治疗

可选用三代头孢菌素,均有较好疗效,一般疗程3~5天。重症病例包括有败血症或严重局灶感染者,可予三代头孢菌素或知情同意后喹诺酮类药物治疗,疗程2~3周,同时加强支持治疗。有骨髓炎或局灶感染者需手术治疗。

【预防】

1. 注意饮食卫生,加强食品卫生管理。

2. 发现患者应立即隔离,特别注意加强产科及新生儿病室的消毒隔离,医护人员应严格执行消毒隔离制度,防止医院内传播。

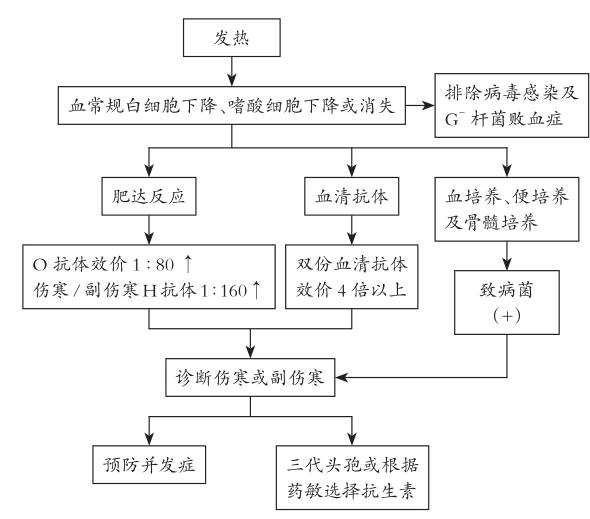

➢附: 伤寒、副伤寒的诊治流程图