召公首先成为廉洁官吏

尧舜禹的“为民父母”的公仆意识,在周代的召公身上得到了鲜明体现。

召公,周武王姬发的弟弟。因他的采邑在召,故称“召公”,又称“邵公”、“召康公”、“太保召公”。召地位于现在的陕西省岐山县西南。

■ 召公 姓姬名奭,周文王

公元前1100年,周武王在灭商3年后去世,他的儿子姬诵即位,这就是周成王,是西周王朝的第二代国王。因当时周成王年仅13岁,便由周公和召公两人辅政。

周公和召公两个人以陕即今河南省陕县张汴原为界,分陕而治,召公主西。周公、召公分陕而治的界石,又称为“分陕石柱”,它是我国古代历史上最早的界碑。

■ 周公庙内的召公像

召公以人为本,爱民如子,俭以奉身,正道直行,仁厚威重,政肃民清,从侯爵伯爵到老百姓,每一个人都有适应的职位,没有失业的,人人安居乐业。

召公为官清廉,勤政爱民,以纣为戒,免除暴政,轻徭薄赋。所辖区域,政治清明,社会安定,百姓安居乐业,民风淳朴。

召公还常常不辞辛苦,下乡巡视察看,在田间地头处理民间事务,了解百姓疾苦,奖励农桑,山山岭岭留下了他的足迹,村村寨寨常现他的身影。凡遇民间诉讼,他都仔细察明,秉公决断。

那时黄河经常泛滥,气候干旱成灾。召公就在甘棠树下和百姓一起寻找救灾大计,共谋抗旱方略。鼓励青壮年奋力自救,攀山越岭,寻找水源。

崤山 位于河南省西部,灵宝市、陕县南部,向东延伸的余脉称为邙山。古代将崤山与函谷关并称为“崤函”之塞,是山峰险陡,深谷如函的形象表达。相传召公曾经来到崤山为百姓寻找水源,栖息在甘棠树下,留下了传颂千古的“甘棠风范”。

一天,召公来到崤山一带,太阳落山,为了不打扰百姓,他就在甘棠树下,搭一草棚住下。地方官吏要让百姓腾出房屋让他歇息,召公马上制止,他说:“不劳我一身,而劳百姓,这不是仁政。”

这样,召公就在山野的棠树下休息,摘吃棠梨果子解渴充饥,并告诫地方官吏:“这甘棠树真好,浓荫郁郁葱葱,果实甜酸可口,百姓劳作累了,可以歇息解渴,要让百姓好好保护它,不要乱砍滥伐,把它做柴薪。”

■ 召公雕塑

百姓闻听此事,盛赞召公体恤民情,广施惠政,深得民心,并编成《甘棠》等诗来歌颂召公。

《诗经》里有《甘棠》诗一首,其诗写道:

蔽芾甘棠,勿剪勿伐,召伯所茇。

蔽芾甘棠,勿剪勿败,召公所憩。

蔽芾甘棠,勿剪勿拜,召伯所说。

《诗经》 是汉族文学史上最早的诗歌总集,先秦称为《诗》,共305首,取其为儒家经典、沿用至今。《诗经》中诗篇所涉及的地域,主要是黄河流域,西起陕西和甘肃东部,北至河北西南,东至山东,南及江汉流域。

意思是说:棠荫茂盛树荫长,千万别砍伤,召公曾用它做房。棠荫茂盛树荫长,千万别砍劈,召公曾在此休息。棠荫茂盛树荫长,千万别动手,召公曾在此逗留。

这首诗虽然没有华丽的词语,只有朴素的情感,但这是老百姓发自心声的歌谣,更是老百姓对召公深深的思念。小小甘棠,默不做声,因沐浴了召公清风,成了勤政爱民的象征。由此可见,得民心者永恒。

《甘棠》入选《诗经》绝非偶然。《诗经》是纯粹的民歌,劳动人民口传口唱的歌,可见一个人真正地为人民做了好事,真正的为政清廉,人民是不会忘记他的。一种伟大的精神是要依靠生息着的民众的拥戴,是依靠社会主流的支撑与包容而继往开来的。精神本来是无形的,而融汇与吸纳的形式和流程,却是可见的。

周成王在去世前,恐怕太子姬钊不能胜任,于是,就命召公率领诸侯辅佐,姬钊就是后来的周康王。姬钊登基时,召公率诸侯带着太子姬钊来到先王庙祭典。召公又做文章告诫姬钊:“先祖成就王业不易,一定要勤政为民,专志诚信,节俭廉洁,不可有过高的欲望。”

姬钊继位后,向诸侯宣告先王之德,遵先辈所行,清正廉明,励精图治。所以,天下太平,百姓安居乐业,一切刑罚放在一边,40年派不上用场。这些与召公的辅佐是分不开的。

姬钊 即周康王,周成王之子。姬钊与其父姬诵统治期间,社会安定、百姓和睦,被誉为成康之治。姬钊继位时,召公为他举行了隆重的登基仪式。召公又作了一篇文章,告诫姬钊要节俭寡欲,勤理国事,守住祖先的基业。

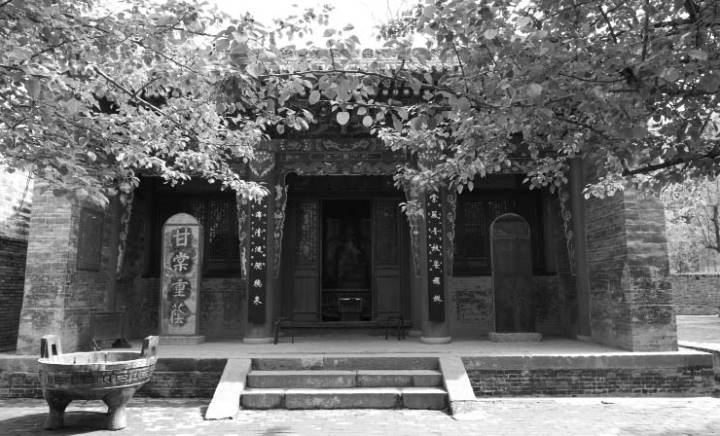

■ 召公庙

召公去世于康王时期,那时,周王朝已相当稳固了。召公历经周武王、周成王、周康王三朝,他为维护周王朝政权所作的努力,经受了时间的考验,这是对他的政绩的最好说明。

召公没有留下巨著鸿篇,也没有留下警世名言,甚至没有能够留下只言片语。然而,他却把自己留给了煌煌3000年历史,留给了一代一代生息繁衍的中华民族的子孙。

人们为了感念召公的恩德,集资在陕州即现在的三门峡市陕州风景区内建“召公祠”,栽甘棠树,使召公载誉天下,留传百代。后来,“召公棠”这一典故,用来称颂惠政及管理者的惠施惠行。

召公勤政爱民的“甘棠风范”,为官清廉的美德被人们世代流传。后人评价召公功绩说:“所幸周之有召公,若汉之有萧何,镇国家,抚百姓,给馈响,不绝粮道,方有周公三年之征,久战克胜。”

召公为政,具有既正己身复能正人,问政阡陌,爱民如子,劳己不劳民,为公不为私的精神。这种精神是后世清风之源,而召公则为天下廉吏之祖。

阅读链接

当年周武王伐纣灭商以后,封召公为右相,召公便在现在的陕西省宝鸡市扶风县召公镇开设公馆,栽植甘棠树。他在馆内聚集子仆、兵士、当地百姓讲学论道,习周公之礼,论学问之道,开创了周代“学在官府”的教育模式。

召公有一大爱好就是喜欢栽植菊花,众人知其爱好多助他栽植,在当地逐渐形成菊花园。每到秋季,菊花一开,金黄一片,观赏者络绎不绝,当地逐渐形成了一个小集镇。后来,人们就把此地的名字叫“召公”、“召村”或“菊村”。