二

抗日先遣队,

播撒民族抗战火种

1934年7月15日

|

1935年9月10日

|

北上抗日宣言发布地石峰村 |

刘畴西 |

寻淮洲 |

乐少华 |

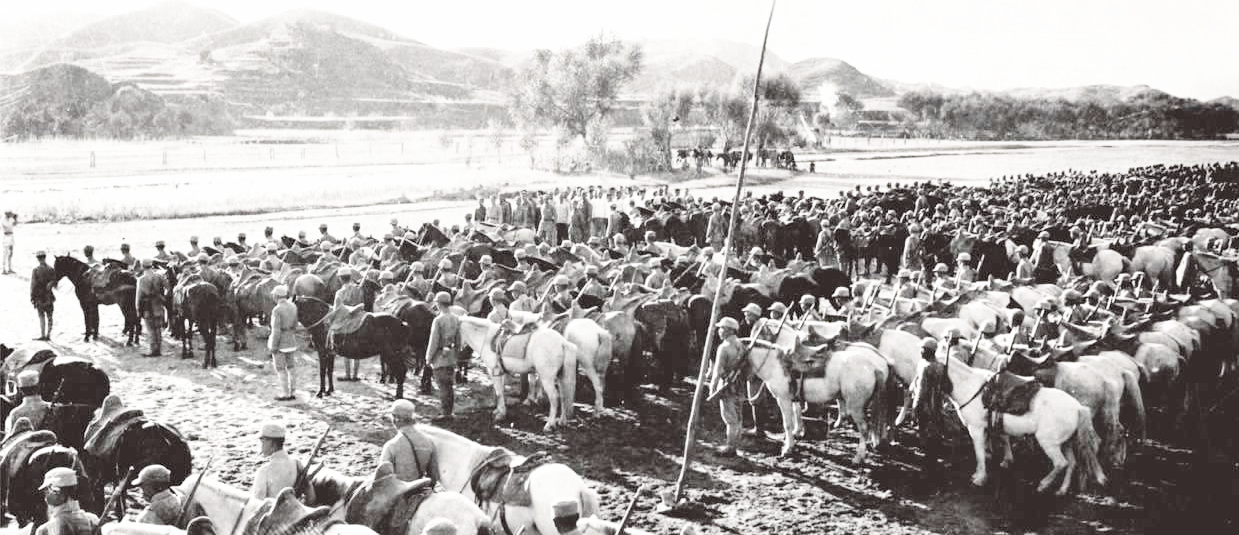

1934年7月,中共中央为宣传和推动抗日民族运动,调动钳制国民党军,减轻对中央革命根据地的压力,命红7军团组成中国工农红军北上抗日先遣队,举起北上抗日的旗帜,在军团长寻淮洲、政委乐少华率领下,从中央苏区的东部出动,向闽、浙、赣、皖诸省国民党后方挺进。11月初,与红10军会师,组建红10军团及浙闽边根据地,方志敏任司令员和军政委员会主席,刘畴西任军团长,乐少华任军团政委,粟裕任参谋长。

红军北上抗日先遣队,遵照党的指令,孤军奋战在敌人心脏,明知道路艰险,但仍勇往直前;明知战而难胜,但仍浴血奋战。 他们顾全大局,敢于牺牲的大无畏精神,为我们后人树起了一座永远的丰碑。正如粟裕将军在《回顾红军北上抗日先遣队》中说“红军北上抗日先遣队的进军虽然失败了,然而由方志敏等同志领导的广大指战员和烈士们可歌可泣的战斗业绩,已成为红军斗争史上英勇悲壮的一页,将永垂青史!”

1935年1月,抗日先遣队红10军团向闽浙赣革命根据地转移,被国民党军合围于怀玉山地区,经7昼夜顽强战斗,指战员大部牺牲,方志敏被俘。突围进入革命根据地的部队,组成了500余人的中国工农红军挺进师,师长粟裕,政治委员刘英。此后,开辟了浙南游击根据地,坚持游击战争。

粟裕将军

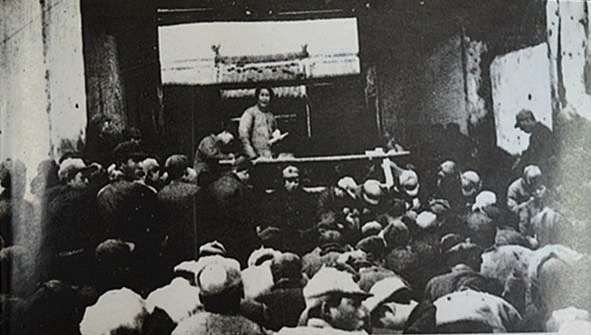

朱德给红军战士讲北上抗日的意义 |

方志敏 |

1934年10月,中共中央红军主力开始长征,1935年遵义会议确立了毛泽东同志的正确领导。在遵义举行的群众大会上,毛泽东同志亲自宣讲了红军北上抗日的背景和意义,从此红军高举北上抗日的旗帜,赢得了沿途群众的拥护。

毛泽东 |

红军长征出发地瑞金南武阳威渡口 |

红军长征过程中,表现了中国共产党人的艰苦卓绝的斗争精神。这种精神是中国共产党和她所领导的红军发展壮大的巨大精神力量,并给了全国人民以巨大的影响,同时也把抗日的火种播撒到全国人民心中。

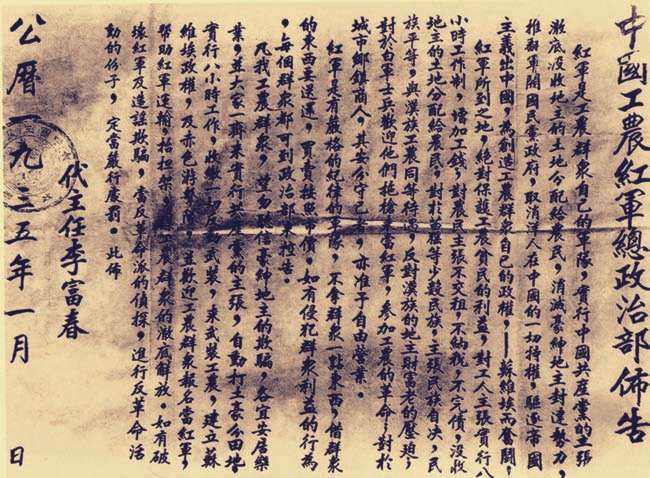

中国工农红军布告

参加长征的红军干部合影 |

1935年3月14日

|

1935年,日本又把侵略中国的目标放在华北,欲将华北沦为其新的殖民地,变成“第二个满洲国”。1935年6月,随着《何梅协定》《秦土协定》的签订,冀、察两省的主权实际上送给日本,日本侵略者并不满足,策划“华北五省自治运动”,想让河北、察哈尔、绥远、山西、山东组成联合自治政府,制造“华北独立”。

《救国时报》上刊登的漫画,讽刺所谓“华北独立运动” |

《为抗日救国告全体同胞书》 |

1935年8月1日,中共驻共产国际代表团以中国苏维埃中央政府和中共中央的名义发表《为抗日救国告全体同胞书》,通常被称为“八一宣言”。宣言号召全国人民团结起来,停止内战,抗日救国,组织国防政府和抗日联军。这个宣言为推动抗日民族统一战线的建立和抗日救亡运动起了积极作用。

红军到达陕北

1935年12月,毛泽东作《论反对日本帝国主义的策略》的报告

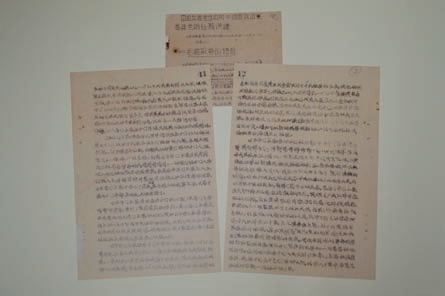

《中共中央关于目前政治形势与党的任务决议》(节录)(中央档案馆馆藏)

在中日民族矛盾上升为主要矛盾的时刻,迫切需要党的路线做出重大转折。1935年12月17日至25日,中共中央在陕北的瓦窑堡召开政治局会议,针对日军侵华步伐加快的形势,会议通过了《中共中央关于目前政治形势与党的任务的决议》,确立了抗日民族统一战线的策略方针。这个方针成为此后相当一段时间内全党一切工作的总方针。《决议》指出,目前形势的基本特点,就是日本帝国主义要变中国为它的殖民地。这种形势给中国一切阶级和一切政治派别提出了该怎么办的问题。因此,党的策略任务就在于发动、团结和组织全中国和全民族一切革命力量去反对当前的主要敌人日本帝国主义。

瓦窑堡会议旧址