七、李氏杆菌病

李氏杆菌病是由产单核细胞增多性李氏杆菌引起的动物和人的一种食源性、散发性人兽共患传染病,该病致死率高。病畜主要表现为脑膜炎、败血症和妊娠流产。

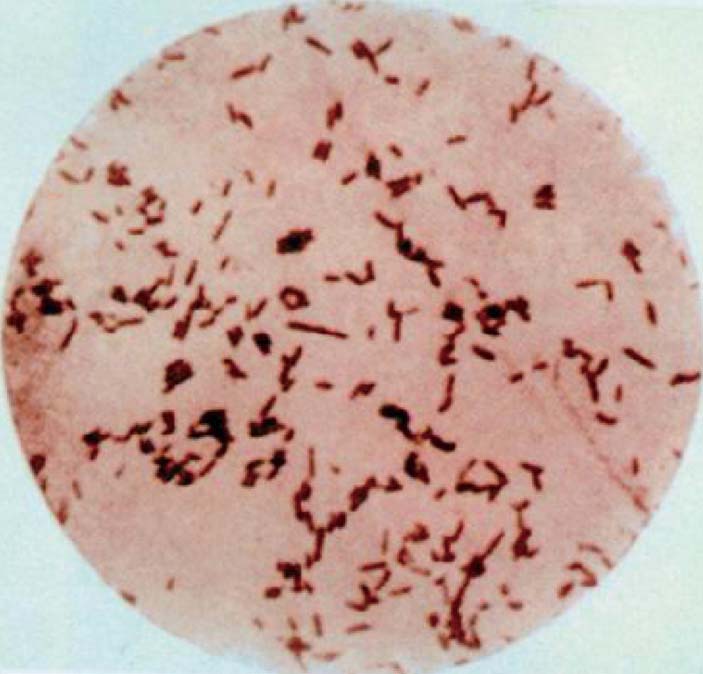

【病原】 病原菌为产单核细胞李氏杆菌,是一种革兰氏染色阳性杆菌,两端钝圆的短小杆菌,单在、呈V字排列或成丛排列(图1-56);无芽孢、无荚膜。对食盐和热耐受性强,巴氏消毒法不能杀灭,但一般消毒药易使其灭活。

图1-56 李氏杆菌的形态(革兰氏染色)

【流行特点】 本病易感动物很广,几乎各种家畜、家禽和野生动物都可感染,自然发病家畜以绵羊、牛、猪及兔感受性较高。一般呈散发,发病率低,但病死率很高。各种年龄的牛羊都可感染发病,以幼龄较易感,发病急,有些地区牛羊发病多在冬季和早春。患病动物和带菌动物是本病的主要传染源,病菌随患病动物的分泌物和排泄物排到外界,污染饲料、饮水和外界环境。本病可能通过消化道、呼吸道、眼结膜、皮肤创伤以及交配进行传播。饲料和饮水可能是主要的传播媒介,吸血昆虫也能传播,腐败青贮饲料和碱性环境可以促进李氏杆菌的繁殖。冬季缺乏青贮饲料,天气骤变,有内寄生虫或沙门氏菌感染时,均可为本病发生的诱因。土壤肥沃的地方发病多。

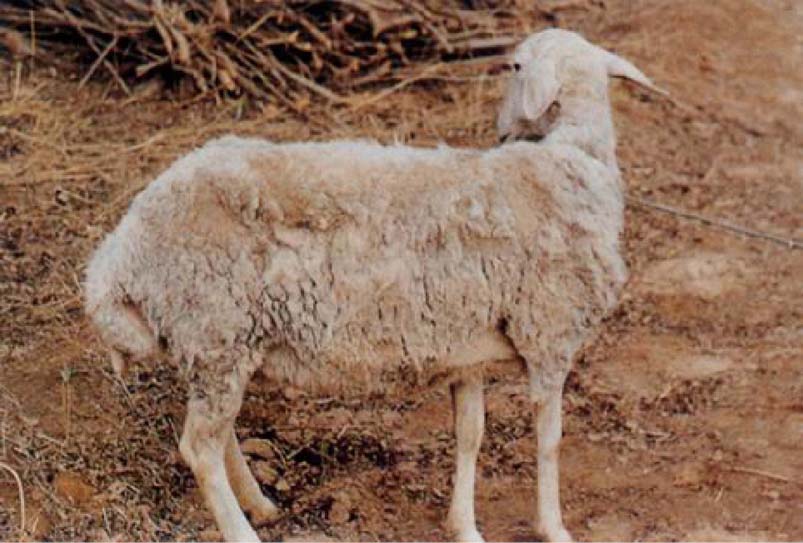

【临诊症状】 本病潜伏期一般为2~3周,短可数日,长可达2个月。病初体温升高1~2℃,不久降至常温。原发性败血症主要见于犊牛和羔羊,表现精神沉郁,呆立,低头垂耳,轻热,流鼻液,流泪,不随群运动,不听驱使。咀嚼吞咽迟缓,有时于口颊一侧积聚多量没有嚼烂的草料。下痢,迅速死亡。脑膜炎发生于成年牛羊,主要表现精神症状,头颈一侧性麻痹,弯向对侧(图1-57),该侧耳下垂,唇下垂,眼半闭,以致视力丧失。沿偏头方向旋转(回旋病)(图1-58)或做圆圈运动,遇障碍物则抵头于其上。颈项强硬,有的呈现角弓反张,有的共济失调,有的吞咽肌麻痹而大量流涎,有的不能采食也不能饮水。最后卧地不起,呈昏迷状(图1-59),妊娠的母畜流产,强行翻身,又迅速反转过来,以致死亡。病程短的2~3d,长的1~3周或更长。水牛突然发生脑炎,临诊症状相似,但其病程更短,死亡率更高。

图1-57 羊李氏杆菌病的头颈一侧性麻痹,弯向对侧

图1-58 羊沿偏头方向旋转

图1-59 羊卧地不起,并呈昏迷状态

【病理病变】 有神经临诊症状的患病动物,脑膜和脑可能有充血、炎症和水肿,脑脊液增多,稍混浊(图1-60),含很多细胞,脑干变软,有小脓灶(图1-61)。流产母畜胎盘发炎、子叶水肿(图1-62),子宫内膜充血、出血或坏死。败血症的患病动物,有败血症变化,肝、脾、心肌能见到小点状坏死(图1-63)或多发性脓肿以及皮下组织黄染等。

图1-60 脑膜充血、水肿 |

图1-61 脑的小脓灶 |

图1-62 胎盘发炎、子叶水肿 |

图1-63 李氏杆菌病败血症

|

【诊断】 根据流行特点、临诊症状和病理变化进行初步诊断。确诊需要进行实验室检查。

【防控】

(1)预防 做好卫生防疫和饲养管理。怀疑青贮饲料与发病有关须改用其他饲料。平时注意驱除鼠类和其他啮齿动物,驱除体外寄生虫,不从疫区引起畜禽。发病后,病畜应立即隔离治疗,用漂白粉等消毒剂对畜舍、笼具、用具、环境和饲槽等进行消毒,并采取综合防疫措施;病畜尸体要深埋,并用5%来苏尔对污染场地进行消毒。由于本病可感染人,故畜牧兽医人员应注意保护。

(2)治疗 常用磺胺类药物、庆大霉素、链霉素、四环素等药物进行治疗,但对青霉素耐药。早期大剂量使用磺胺类药物配合庆大霉素、四环素等都具有良好效果。但对神经症状表现明显的病例,治疗都难以奏效。