十、副结核病

副结核病,也称副结核性肠炎,是由副结核分枝杆菌引起的牛的一种慢性传染病,偶见于羊、骆驼和鹿。患病动物的临诊特征是慢性卡他性肠炎、顽固性腹泻和逐渐消瘦,剖检可见肠黏膜增厚并形成皱襞。

【病原】 为副结核分枝杆菌,革兰氏染色阳性,具有抗酸染色阳性特性。该菌主要存在于患病动物及隐性感染动物的肠壁黏膜、肠系膜淋巴结及粪便中,多成团或成丛排列。此菌对外界环境的抵抗力较强,在污染的牧场、圈舍中可存活数月,对热抵抗力差,75%酒精和10%漂白粉能很快将其杀死。

【流行特点】 副结核分枝杆菌主要引起牛(尤其是乳牛)发病,幼年牛最易感病。绵羊、山羊、骆驼、猪、马、驴、鹿等动物也可感染。病牛和隐性感染的牛是传染源。患病家畜和隐性带菌家畜从粪便排出大量病原菌。病原菌经消化道侵入健康畜体内。病原菌随乳汁和尿排出体外。本病可通过子宫传染给犊牛。皮下或静脉接种也可使犊牛感染。幼畜的易感性较大,经过很长的潜伏期,到成年时才出现临诊症状,特别由于机体的抵抗力减弱,饲料中缺乏无机盐和维生素容易发病,呈散发或地方性流行。

【临诊症状】

(1)牛副结核病 本病的潜伏期很长,可达6~12个月,甚至更长。早期临诊症状不明显,以后逐渐明显,表现为间断性腹泻或顽固拉稀,排泄物稀薄、恶臭带有气泡、黏液和血凝块;食欲逐渐减退、逐渐消瘦(图1-70)、精神不好、经常躺卧;泌乳逐渐减少,最后完全停止;皮肤粗糙,被毛粗乱,下颌及垂皮可见水肿;体温常无变化。尽管病牛消瘦,但仍有性欲。有时腹泻停止,恢复常态,但再度复发。腹泻不止的牛一般经过3~4个月因衰竭而死。染疫牛群的死亡率每年高达10%。

图1-70 病牛极度消瘦

(2)绵羊和山羊副结核病 病羊腹泻反复发生,稀便呈卵黄色、黑褐色,带有腥臭味或恶臭味,并带有气泡。开始为间歇性腹泻,逐渐变为经常性而又顽固的腹泻,后期呈喷射状排出。有的母羊泌乳少,颜面及下颌部水肿,腹泻不止,最后消瘦骨立,衰竭而死(图1-71)。病程长短不一,病程4~5d,长的可达70多天,一般是15~20d。染疫羊群的发病率为1%~10%,多数归于死亡。

图1-71 病羊消瘦,衰竭而死

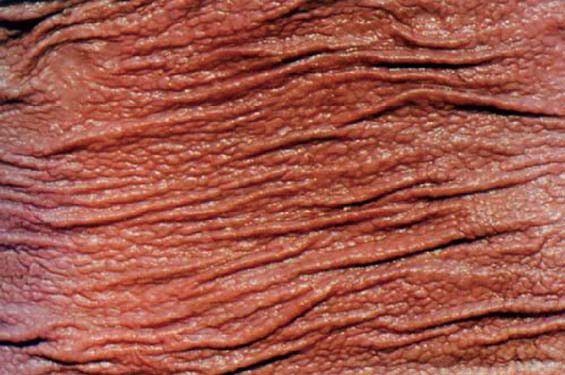

【病理变化】 牛羊尸体消瘦,主要病理变化在消化道和肠系膜淋巴管。消化道局限于空肠、回肠和结肠前段,特别是回肠的浆膜和肠系膜显著水肿,肠黏膜常增厚3~20倍,并发生硬而弯曲的皱襞(图1-72),黏膜呈黄色或灰黄色;皱襞突起处常充血,黏膜紧附黏稠浑浊的黏液,但无结节、无坏死和无溃疡;有时肠外表无大变化,但肠壁常增厚。浆膜下淋巴管和肠系膜淋巴管常肿大呈索状,淋巴结肿大变软、切面湿润(图1-73),有黄白色病灶。肠腔内容物甚少。

图1-72 肠黏膜硬而弯曲的皱襞

图1-73 肠系膜淋巴结肿大,切面湿润

【鉴别诊断】 根据流行特点、临诊症状和病理变化,一般可做出初步诊断。但顽固性腹泻和消瘦现象也可与其他疾病,如冬痢、沙门氏菌病、内寄生虫、营养不良等有关。因此,需进行实验室诊断鉴别。

【防控】 由于病牛羊往往在感染后期才出现临诊症状,因此药物治疗常无效。预防本病重在加强饲养管理、搞好环境卫生和消毒,特别是对幼牛更应注意给予足够的营养,以增强其抗病力。不要从疫区引进牛羊,必须引进时,则进行严格检疫,并隔离、观察,确保健康时方可混群。

检出过病牛的牛群,在随时做观察和定期进行临诊检查的基础上,对所有牛只,每年要做4次(间隔3个月)变态反应和ELISA检查,阴性牛方准调群或出场。连续3次检疫不再出现阳性反应牛的牛群可视为健康牛群。

检测出的病牛(排除类症的前提下),根据不同情况采取不同方法处理:具有明显临诊症状的开放性病牛和细菌学检查阳性的病牛,要及时扑杀,但对妊娠后期的母牛,可在严格隔离不散菌的情况下,待产犊后3d扑杀。对变态反应阳性牛要集中隔离,分批淘汰,在隔离期间加强临诊检查,有条件时采直肠刮取物、粪便内的血液或黏液做细菌学检查,发现有明显临诊症状和菌检阳性的牛,及时扑杀。对变态反应疑似牛,隔15~30d检疫一次,连续3次呈疑似反应的牛,应酌情处理。变态反应阳性及有明显临诊症状或菌检阳性母牛所生的犊牛,立即和母牛分开,人工喂母牛初乳3d,单独组群,人工喂以健康牛乳,待长至1、3、6个月龄时各做变态反应检查一次,如均为阴性,可按健康牛处理。

在检疫的基础上,加强环境的消毒,切断该病的传播途径。病牛污染的牛舍、栏杆、饲槽、用具、绳索和运动场等,要用生石灰、来苏儿、氢氧化钠、漂白粉、石炭酸等进行喷雾、浸泡或冲洗。粪便应堆积发酵后再作为肥料使用。