『近平是靠自己踏踏实实干出来的』

村里人思想一直比较封闭,对一些新观念新想法,第一反应往往就是反对。当时近平主张办沼气,也面临这样的情况。村里有一部分人,特别是观念保守的老年人就议论说:『挖那么个坑,填上粪,就能着火?不可能!』

采访对象:王宪平(小名:黑子),1951年10月生,陕西省延川县梁家河村民。曾是返乡知青,与村里人一起去文安驿公社把习近平等北京知青接回梁家河。1971年2月参加工作,曾担任延川县交警大队协理员。2013年4月退休。

采访组:邱然 黄珊 陈思

采访日期:2016年2月26日

采访地点:陕西省延川县梁家河村委会

采访组:40多年前,从北京来了一批下乡知青。您和村里十几位村民从梁家河走到文安驿,把15名知青接回村里,其中就有习近平。请您讲讲第一次见到他的情形。

王宪平:他们这一批首都来的知青是1969年1月13日从北京动身,1月16日到了我们文安驿公社的。我们村上怕他们行李太多,派了十几个壮劳力去接他们。到了文安驿,看到知青们从大卡车上下来,村民们就帮他们往下搬行李。当时,县上和公社的负责人拿了一份名单,把插队知青都分配好了。我们大队分到15个,其中4个女知青,11个男知青,包括近平。他瘦瘦高高的,当时我们都不知道他的名字。我们一起在公社吃了一顿饭,有大烩菜,有玉米团子。饭后,各大队就把分到本队的知青接走了。

出发时,我们帮助知青搬行李箱,发现其中有两个箱子特别沉,一个老式的棕箱,还有一个皮箱,都很陈旧,看着也不起眼。我们都觉得奇怪,说:“咋这么沉呢?这是谁的箱子?”

近平说:“这是我的箱子。”

我们当时也不知道近平的名字,第一印象就是这个瘦高的后生有两个很沉的箱子。就这样,我们扛着行李,领着知青回到了村里。

40多年前,进梁家河的那道沟是一条很难走的土路。两山夹一川的狭窄地方,中间有一条弯弯曲曲的羊肠小道通往深山里。那条路窄到什么程度呢?两个轮的架子车都没法通过。可见梁家河村当年有多偏远、多闭塞。

到了村里,我们把知青分成两个队:一队9个人,在村子的前面;二队6个人,在村子的后面。近平当时被分在了二队,他住的窑洞离我家很近。村里当时派人给知青做饭。几个月后,农村生火做饭这一套活儿,知青们基本上都学会了,他们就开始自己做饭。一开始,他们做的饭不好吃,不过也只能凑合吃了。当时很艰苦,基本吃不到肉,饭菜也没什么油水,可是因为肚子饿,大家也都不在乎饭菜味道怎么样,能吃饱就算是好生活了。

采访组:习近平和北京知青在村里安顿下来,您和村里人从什么时候开始跟他们熟悉起来的?

王宪平:一开始还是很陌生的,后来就逐渐熟悉了。我们梁家河是个小山沟,北京知青从大城市来到这个偏远的小山沟,很不习惯这里的生活。他们最先接触的,是我们村里的年轻人。我本人也是知青,早几个月就回来了,但我和他们不一样,我是返乡知青,是这个村土生土长的,在县里上初中,又响应毛主席号召回到家里“接受贫下中农的再教育”。因为我本身就是农民,又是回到老家插队,和父母、乡亲们在一起,不存在生活不适应的问题。

我们村里的年轻后生,和北京知青年纪相仿,最先和他们熟络起来。我们住得很近,一起劳动,一起生活。当时农村连收音机都没有,农活之外也没有什么娱乐,年轻人就经常聚在一起拉话

,通过一些日常小事的交往,近平他们就跟整个村子的社员熟悉起来了。

,通过一些日常小事的交往,近平他们就跟整个村子的社员熟悉起来了。

采访组:后来你们和习近平熟悉了,知道他的箱子里面装的都是什么东西了吗?

王宪平:全都是书。近平到梁家河以后,我们村里几个年轻人经常去找他拉话,我也经常到近平住的窑洞串门。一次闲谈中,我问起他那一大摞书:“近平,你咋有这么多书?”他说:“都是我带过来的。”我恍然大悟:“怪不得你来的时候,那两个箱子那么沉,装的都是书,可不是拎不动嘛!”

采访组:他的箱子里都是些什么书?您看过他的书吗?

王宪平:他们好几个知青都带了书来,都在一起看,他们的书大部分是文化教材,有哲学、政治、经济等方面的书;还有一部分是外国文学名著,也有中国作家的小说。那个时候,近平十五六岁,我十七八岁,我们都是在上学的年纪就到农村来了,对知识非常渴求。那个年代,我们偏远的山村没有电,更谈不上现在的电视、互联网,那时候啥都没有。要想了解外面的世界,只有通过书籍,而当时的农村,书也很难找到。

那个年代,考试交白卷、得“鸭蛋”很光荣,但是近平没有受那种社会风气的影响。他热爱读书,“痴迷”读书,每时每刻都汲取知识。那时候,整个社会文化生活匮乏,黄土高原闭塞而荒凉,待在屋里就是昏暗的窑洞,出门就是漫山遍野的黄土。近平在劳动之余读书,是一种充实自己,让自己不至于荒废时光的好办法。

我经常到近平的窑洞去做客,也经常看他的书,有时候我也把他的书借走看。一来二去,我们的共同话题也越来越多,经常谈起书里面的知识。我们虽然文化程度差不多,我还比他年长几岁,但是从我们各自成长的家庭环境、社会环境还有生活阅历来比较,我与近平的见识、知识面,都有很大差距。然而,近平非常谦虚,知识层面上的差距并没有使我们之间产生隔阂,反而是他随和的性格促使我与他交朋友、谈天说地,遇到不懂的事情都向他请教。

他每天下地干活回来,吃完饭就看书,到了晚上,他就点一盏煤油灯看书。当时的煤油灯很简陋,在用完的墨水瓶里灌上煤油,瓶口插个铅筒,再插上灯芯,点燃了照明。近平就拿本书,凑着那点儿亮光看书,因为离得太近,煤油烟经常熏得他脸上、鼻子上都是黑的。就是在这样艰苦的环境下,近平每天都要看到大半夜,困得不行了才睡觉。我这个人喜欢写写画画,在村里经常干一些农村“文化人”的活儿,所以我和近平之间就更容易沟通,我也喜欢去他住的地方串门,白天我们一起劳动,晚上我就去他们住的窑洞找他拉话。

当年,我们都是一二十岁的小伙子,精力旺盛,白天干一天活儿,到了晚上还很有精神。我们点灯熬油,拉话,讲故事,讲笑话,有很多共同语言。那时候,村民之间在熟识的情况下习惯称呼小名。我因为皮肤黑,小名就叫“黑子”,近平一直叫我“黑子”。1970年9月的一天,我去近平住的窑洞拉话。他从箱子里拿出一个笔记本说:“黑子,我送给你一个笔记本,你能看上不?”我说:“咋能看不上呢?你送给我,我就拿上。”我没舍得在这个笔记本上写字,一直都保存着。

1971年1月,县里给村里来了一个通知,准备调我去关庄公社工作。2月的一天,劳动结束后,我去近平的窑洞拉话,他当时已经知道我要去工作的消息。我们拉了一会儿话,他拿出一本《毛主席诗词》,在上面用钢笔写了“送黑子:工作纪念”,送给了我。直到现在,他从来不叫我的大名王宪平,都是叫我的小名“黑子”。

我们之间经常聊大山外面的世界,聊首都北京是什么样的。我从没去过北京,很羡慕近平这样从大城市来的人。通过他通俗易懂的描述,我也对大山外面的世界有了很多了解。我们还聊些书本上的知识,互相交流学习方面的事情。此外,我们也经常聊一些本地的情况。近平通过聊天,了解了梁家河这个山村里的沟沟坎坎,这里社员的生活情况,能打多少粮食,有多少存粮,以及一年四季的生活方式,吃喝用度,生活环境,等等。

近平也经常问我一些农活方面的事情。比如怎么锄地,怎么耕地,怎么翻土,怎么赶牲口,什么样的地形种什么作物,什么样的土质爱长什么……我是土生土长的陕北人,农民子弟,这些当然很清楚,所以劳动方面的事情,我也毫无保留地告诉他。

采访组:您当时和习近平在一个生产队,平时也经常在一起劳动吧?

王宪平:是的。当时包括近平在内的北京知青都是些城市娃娃,种地、锄地这类的活儿都不太会干。我们本地的娃娃干起农活来,比他们强一点,但是我们跟村里的农民比起来还差得远。所以那时候,根据实际情况,村里就组织我们这些不擅长耕种的娃娃成立了一个基建队,这个基建队主要就是在山沟里边打坝

,在山上修梯田,不干庄稼活。陕北山多地少,修建坝田和梯田能增加很多土地面积,能多打粮食。近平干活很卖力气,肯吃苦。他虽然在劳动技巧上和我们农民有差距,但他一点儿都不惜力,甚至比我们干活还拼命。

,在山上修梯田,不干庄稼活。陕北山多地少,修建坝田和梯田能增加很多土地面积,能多打粮食。近平干活很卖力气,肯吃苦。他虽然在劳动技巧上和我们农民有差距,但他一点儿都不惜力,甚至比我们干活还拼命。

比如打坝,当时没有大型机械,挖掘机、打夯机全都没有,都靠人力把一层层的土铺好,再用很沉重的夯石把松软的土砸得紧密起来,这是强度非常高的体力劳动。那时候基本谈不上什么劳动保护措施,近平也没有手套,他直接用手抓住夯石的绳子,再用全身力气往下砸黄土,一天的功夫,他的手掌上磨得全都是水泡,第二天再干活,水泡就磨破了,开始流血。但是不管多累多苦,近平能一直拼命干,从来不“撒尖儿”

。

。

我和近平一起劳动了3年时间。1971年底,我就到县里参加工作了,差不多每半个月回来一次,虽然我还能经常和近平在一起拉话、看书,但是一起劳动的机会就很少了。

经过两三年时间,近平对我们陕北常见的农活儿基本上都熟悉了。虽然有些活儿还不是很熟练,但是基本都会干了。因为近平一开始就接触打坝和修梯田,对这更是熟门熟路,所以后来他到赵家河搞“社教工作”,以及回到梁家河负责村里事务以后,也一直做打坝和修梯田这些事。在他1975年离开梁家河之前,近平一直没有间断过这些基础设施建设。

采访组:面对陕北黄土高原恶劣的自然环境和辛苦的劳动,习近平和其他北京知青最初有没有想过离开这个地方?

王宪平:最初,北京知青们不适应这里的环境,不少人都想离开。而且很多知青也确实早早地就离开了。他们离开的时间差别很大,有的来这里几个月就返城了,有的一年两年,也通过招工、参军等方式陆陆续续走了。

在“文革”期间,家庭成分对一个人的前途有至关重要的作用。知青当中,如果父母是在部队工作的,那就是“红色家庭”的子弟,想到部队当兵或者返城,都相对比较容易。而那些家庭出身或政治背景不好的所谓“黑帮子弟”,只能在农村插队当农民,不会被批准当兵、返城。近平就属于这种情况。他插队期间,他的父亲习仲勋正在受迫害,家里人都受到影响。

当时梁家河的北京知青,“红色家庭”的、成分好的,不到两年时间都陆续走完了,最后就剩下两个知青,一个是近平,还有一个是雷平生。到了1974年,雷平生也走了。近平是1975年最后走的。他一共在梁家河待了7年时间,是这15个知青中插队时间最长的。

当年在窑洞里,近平有一次跟我拉话时说:“我饿了,乡亲们给我做饭吃;我的衣服脏了,乡亲们给我洗;裤子破了,乡亲们给我缝。咱梁家河人对我好,我永远都记着。”他真的是把老百姓当成自己的亲人。可以说,近平不仅了解老百姓的疾苦,而且对老百姓有着深厚的感情。

梁家河人确实对包括近平在内的这些知青非常关心,把他们当成自家人。我还记得一件小事。当时,近平住的窑洞下面还有一排窑洞,住着一个叫李印堂的后生,跟近平关系很好。李印堂在铜川当工人,有一次回家,带回来一两斤大米。当时在陕北,大米是很稀罕的东西,逢年过节都吃不上。李印堂把米撂下,跟他娘说:“娘,蒸了米饭,给近平也尝尝。”李印堂他娘把这大米细细地洗干净,蒸了一锅喷香的白米饭,她盛了一碗,然后跟李印堂说:“你赶紧,趁热给近平端过去。”过了几天,我回到村里,去看近平,他跟我说:“黑子,我前几天吃上白米饭了!”我说:“嘿,你咋吃上这好东西了?”近平说:“印堂家给我送来一碗,可把我吃香了

!”

!”

70年代初的梁家河人,绝不会想到近平今天会成为党的总书记和国家主席。近平当年是一个没有出路的“黑帮子弟”,人生迈向社会的第一步充满了艰难。但是梁家河人没有“看人下菜碟”,村里人也不认可这种不正常的政治环境对人的歧视——读书的娃娃能犯多大的错?凭啥给娃娃扣这么大的帽子?所以,村里人对所有的知青都一视同仁。

梁家河人只是纯朴地认为,这些首都来的娃娃,本来过着很好的日子,吃饱穿暖,他们背井离乡到咱穷山沟里来,父母亲都不在身边,太不容易了。虽然村里人也都穷得叮当响,但都愿意尽自己的力量把人家娃娃好好照顾一下。

采访组:听说因为他父亲习仲勋当时受到政治迫害,习近平入党的过程非常艰难?

王宪平:确实费了很大的劲。那时候,在农村,“地、富、反、坏、右”的子女就不允许入党;他们这些城里来的知识青年,则是“黑帮子弟”禁止入党。在当时的政治环境下,你的“血统”——也就是“成分”,首先决定了你能不能成为党员,然后才看你工作怎么样。像近平这样,无论他工作多么上进,对党多么忠诚,但因为家庭的原因,入党的希望非常渺茫。

我是1969年入党的,知道审查过程非常严格。当时,我写了入党申请书,组织上首先调查申请人自己有没有政治上的问题。这一关过了,再把申请人主要的亲属关系、社会关系都调查一遍。经过调查,如果申请人的亲属没有坐牢的,没有“地、富、反、坏、右”,工作表现也好,这才能入党。如果申请人的亲属有问题,就入不了党。

近平出生在革命家庭,从他的成长环境和家庭教育来说,他对党的忠诚可以说是与生俱来的,他肯定是想入党的。他这个人一旦认准了的事,是很执着的,决不会轻易放弃。据我所知,他反反复复写入党申请书,交到组织上很多次,但是每一次都遭到冷遇,主要原因就是他父亲习仲勋的所谓“问题”。

但是近平没有放弃,他一次又一次地写入党申请书。而且,他这个人工作努力,在我们当地是有口皆碑的。文安驿当时的党委书记看到这种情况,也拿不了意见,就亲自到延川县找当时的县委书记申昜请示。

申昜调查了近平本人的表现,了解到他工作非常突出,群众反映一致很好,完全符合一个共产党员的标准。申昜也是陕甘边区的革命后代,对习仲勋的政治品质非常了解,对当时迫害老干部及其家属、子女的做法非常不满。因此,在申昜同志的全力支持下,近平终于入了党。

采访组:习近平入党之后,又被梁家河人推举为大队党支部书记,请您讲一讲,他当支书之后做了哪些事情?

王宪平:近平当了支书以后,做的第一件事就是带领社员们在村里的沟口打了一个淤地坝。

在计划这个事情之初,大家并不支持。因为这个坝的位置在正沟——也就是通往村里一条必经之路上,在雨季时,这个地方就会汇聚整条山沟里所有的雨水,在下大雨的时候,这里的水势是最大的。那个时候,山上植被稀疏,土壤存不住水分,黄土高原的水土流失很严重。下雨的时候,河里的水特别大,淤地坝建在这个位置就面临着山洪高强度的冲击。

当时,梁家河的村民议论说:“近平想给咱村修个大淤地坝,多种粮食,这是好事。那个地方,雨季的水那么狂,搞不好冲垮了,就是劳民伤财,白忙活一场。肯定不成!”几百年来,这个位置都没修过淤地坝。村里人多数思想比较保守,认为老祖宗没干成的事,自然有没干成的道理,咱肯定也干不成,所以大都持反对意见。

可是近平坚决想把这个坝打起来,他不仅自己挨家挨户做大家的工作,也把我找来帮忙。他跟我说:“黑子,你在咱们村里一直当‘总管’

,村里人听你的,你帮我给大家做做工作。”

,村里人听你的,你帮我给大家做做工作。”

我当然想帮近平,但我对这个坝也没多大信心,我说:“帮你做工作没问题,但是这个坝能打成吗?那个位置确实水大,夏天发洪水,真能冲垮了。”

近平说:“这个我早就计划好了。河口的一侧给它拦住,淤地坝的另一侧给它好好加固,把自然河道的一部分再加深、清淤,形成一条大的泄洪沟。只要保证夏天水量最大的时候,泄洪沟能承受得住,淤地坝的安全就不成问题。咱们精心施工,保证质量,只要这个淤地坝搞好了,从这里一直延伸到咱们村的大片良田就出来了。”

我结合那里的地形,仔细考虑了近平的规划,觉得他说得很有道理,就点了点头。

近平又说:“黑子,你说咱梁家河为啥穷?为啥吃不饱饭?就是因为土地太少了。这里打上坝,增加这么大面积的水浇地,以后梁家河的子子孙孙都会受益。咱说啥也得干成这个事!”

习近平带领梁家河村民修建的淤地坝。

我说:“近平,能成!我也帮你跟村里人说去。”

当时,我就到文安驿公社,给工作单位打了个电话,我跟领导说:“我这次要迟回去一两天,村里有点事要处理一下。”

之后,我专门找到村里那些年纪大的、反对意见比较强烈的社员,给他们做工作,把近平规划的如何加固、怎么防洪等办法都给他们讲清楚了。我说:“你们说的洪水垮坝的情况,当然是有。但咱们只要把泄洪沟建好,淤地坝的安全肯定是没问题的。”

我还劝他们说:“你看,近平做事一向稳妥、可靠,他啥时候胡来、蛮干过?他是外来的,不是咱梁家河人,却能当咱的书记,给咱当这个家。他每天辛辛苦苦的,带领大家劳动,他下的力气最多;回到家里,他又要洗衣服、做饭,很不容易;现在管村里的大事小情,付出得更多。他本来可以不主张打这个坝,多一事不如少一事,打坝他还要带头劳动,受这大苦,图的是啥?还不是为了咱村多打粮食,吃饱肚子吗?将来咱打的粮食吃不完,还可以存起来,不就过上好日子了吗?你们当老人的,在村里有威望,一定要支持他把这个事情弄成。”

那些老人们慢慢地被我说动了,他们点头说:“近平这个娃娃,确实可靠,他也确实是为村里好,你们娃娃有文化,懂得比我们多,咱就不好反对了。”

这段时间,近平也一直给村里人做工作。最终,村里绝大部分人都同意了。虽然还有极少部分人不同意,但已经不影响大局了。在这种情况下,这个大规模的淤地坝就开始热火朝天地建设了。这个坝规模大,工程量大,耗费的人力也很多,全村人付出了全部力量,费了好大的劲,终于把这个坝打起来了。

近平在打坝期间,更是付出了全部的热情和精力,他白天晚上,起早贪黑,用现在的话说就是“白加黑”“五加二”,把精力都放在这个工程上了。他要求施工要快,施工质量还要好,特别是洪水冲击的关键位置,他搞得扎扎实实,固若金汤。而且他不仅一直在第一线指挥,也一直在第一线劳动,铲土、打夯、搬大块石头砌堤围,这些事情他都和村里人一起并肩战斗。所以大家的干劲非常足,打坝进展得很快。

到最后关头,打坝遇到了排洪沟的规格问题。近平跑到县上,找水利部门来现场考察,把排洪的相关数据都严格计算好,按标准施工,把排洪沟的两侧用石头牢靠地砌好。

这个淤地坝建好以后,确实很坚固,夏季的洪水能够顺利地从泄洪沟流走。一到雨季,近平就非常注意维修和防护,严格督促汛期的排洪管理,所以这个坝很牢固,坝顶的大片土地,一直在生产粮食。在近平离开梁家河几年以后,因为当时村里疏于管理和维修防护,再加上那一年洪水比较凶猛,这个坝的一部分被冲垮了。后来,村民把损坏的部分恢复起来。现在我们看到的这个淤地坝跟70年代的样子完全一致。坝顶的土地,是我们梁家河村最好、最平整,也是最便于灌溉的土地。

采访组:我们去看了淤地坝,感受到了当年造地的不容易。您印象深刻的还有哪些事情呢?

王宪平:要说印象深刻,不能不说近平带领村里人办沼气和修路这些事。

近平当梁家河村支书以后,一直想改变村里的生产生活面貌,改善村民的生活。但是村里人思想一直比较封闭,对一些新观念新想法,第一反应往往就是反对。当时近平主张办沼气,也面临这样的情况。村里有一部分人,特别是观念保守的老年人就议论说:“挖那么个坑,填上粪,就能着火?不可能!”

近平去四川学习沼气池建设技术,回来以后就建沼气池。把第一口沼气池搞起来以后,产出沼气了,点着火了,这个作用很大,大家看到事实了,也就相信了,而且也确实解决了我们这个地方缺柴烧的问题。

不久之后,办沼气在我们周边就普及开了,全县大多数村都开始向梁家河学习。陕西省的沼气现场会议,也是在我们村召开的。

现在从外面通到村里的这条路,就是办沼气时修建的。原来一个架子车都无法通行的羊肠小道,修成了平整宽敞的路,因为建沼气池的时候,水泥、沙子要运进来,必须先修好路。反过来,这条路又为村里的发展带来了很多好处。

这些事说明,改善人民生活的探索和实践,往往会带动相关的发展,而这些发展又会持续地让人民受益。这些事物之间,都是紧密关联、相辅相成的。

还有一件事,就是近平非常注重让村里人学习文化知识。

在平时劳动和生活中,近平和村民们朝夕相处,聊天的时候他不仅给大家讲大山外面的世界,也会普及一些文化知识,总是想方设法让大家学习文化。

我离开村里到县上工作以后,差不多每两周回来一次,都会去看近平。即使其他知青都返城了,他的窑洞里还是那样“高朋满座”,村里人都喜欢找他拉话。我们村有个后生叫武晖,经常跑到近平那里去拉话,问这问那,对外面的世界、对知识充满了渴望。

近平在村党支部开会的时候就说:“咱们村,像武晖这样想学习的人可多呢。年轻人如果不识字、不学习,以后是没有出路的。我办一个扫盲班,把大家组织起来学习吧!”

当时村里人大多数不识字,他们一听近平这个提议,都很高兴。近平说办就办,马上就办了个扫盲班。他的目标是,让每一个梁家河人多少都能够认识常用的一些汉字,并且认得越多越好。

近平自己抄写了一些卡片,上面写着简单的汉字,比如:一、二、三、四、五、六……先从认识这些基础的汉字数字开始,再逐渐教一些比较常用的文字,比如:大、小、多、少;前、后、左、右;东、西、南、北;男、女、老、少;等等。他先让村民们了解这些经常用得到的字,把这些学扎实了,再慢慢地教他们更多的字。近平一般是利用劳动回来吃完晚饭的时间,再就是利用下雨不出工的时间,把大家召集过来开扫盲班,教大家识字。

除了识字以外,近平还经常跟大家谈天说地,通过这种轻松愉快的形式,梁家河村的人从他那里了解了很多大山以外的风土人情、人文地理,丰富了知识,也增长了见识。所以,在当时,与周围的其他村相比,梁家河的村民文化素质要高一些,识字的人也要多很多。

采访组:请您给我们讲一讲,习近平离开梁家河以后,他每次回来看望乡亲们的情况。此外,您与他还有哪些联系?

王宪平:近平上大学走了以后,还一直惦记着梁家河的乡亲们。除了和村里通信联系以外,他还回到村里来看望乡亲们。

1993年,那时候近平任福州市委书记,虽然工作非常忙碌,但他抽出时间回来看望大家。村里根本不用挨家挨户通知,消息一落地,就在全村男女老少中间传开了。大家跟他感情都很深,一听说近平要回来了,都高兴得不得了。那时候正是阴历八月,有人就说:“近平回来的正是时候,正好咱的红薯下来了,他能吃上咱的红薯了。”

村里人在他来之前,就开始准备迎接他,早早就开始张罗做饭。

近平一到梁家河,村里人都涌出来迎接他,他跟乡亲们拉话,跟我们这些“当年的小伙伴”握手,拍着肩膀问好,非常亲热。我们拉了一会儿话,近平就在村里挨家挨户地走了一遍,把每一户人家都看一看。他当梁家河村支书的时候,还是70年代初,将近20年过去了,村里人都过上了好日子,吃穿不愁,近平也感到非常欣慰。那时候,村里人住得很分散,他走了几里地的路,把全村都走了一遍。

中午吃饭的时候,近平用农村的那种大海碗,吃了满满一大碗羊肉。吃完以后,他说:“咱们这羊肉还有没有了?我离开咱梁家河这么多年了,走到哪里也没吃到过这么香的羊肉。”石春阳说:“有嘛!还能没有你吃的?”马上又给他盛了一大碗羊肉,近平又吃光了。我们问:“近平,还吃不吃了?”他摇摇头说:“哎,可吃不下了,再吃就撑了。”乡亲们都笑了起来。

2005年,我到北京办事,和当年插队的几个北京知青联系上了。他们跟我聊天说:“黑子,既然你来了,咱们干脆把当年的知青都联系一下,聚一下。其实,大家多数都在北京,就是不知道都在哪个单位。”我说:“好啊。”于是我们就开始联系,通过托人打听、一个一个地确认,当年的知青,我们全都联系上了。但是有几个人没能来参加这个聚会,有一个在英国工作,没回来。还有两个人因为临时有事,没来成。

近平当时已经调到浙江工作了,雷平生给他打电话说:“近平啊,黑子到北京来了,我们几个把咱们插队的老知青都联系上了,打算搞个聚会,看你能不能回来参加?”

近平那段时间恰好开会,特别忙,他也想回来,但是实生脱不开身。他把这个情况跟雷平生说了一下,然后嘱咐他兑:“黑子来了,你先替我掏3000块钱给他,让他在北京多待几天,陪他到那些景点、好玩的地方转一转。他大老远来看咱们,咱得好好招待他,不要让他掏门票钱。”我们聚会的时候,雷平生就拿出3000块钱给我,他说:“黑子,这是近平给你的钱。”

2009年11月13日,当时已经是中央政治局常委、国家副主席的近平到延安来考察,那次因为事务繁多,行程安排得很紧,还有市、县、镇、村四级汇报座谈会等活动。所以近平就没有专程到梁家河来看望乡亲们。但是他把我们几个比较要好的朋友都请到了延安,和他一起吃了个晚饭,叙了叙旧。

我到了延安市,看到了阔别多年的近平,心情非常激动。和他握手的时候,我一时不知道说什么话好,面对小时候的好朋友,现在的党和国家领导人,也不知道该称呼他“习副主席”,还是“近平”。

近平倒是首先开口叫了我的小名,他说:“黑子!你比上次见面胖多了!”

我哈哈一笑,说:“是啊,我是胖了,咱现在生活水平都提高了,生活环境也变好了。”

近平说:“前些年听说你身体总闹毛病,现在好了没有?”

我说:“先前是胃病,老是治不好,后来又是高血压性心脏病,人一上了年纪,各种病就都来了。不过,现在医疗条件越来越好了,我的病已经好多了。”

近平说:“你现在还在工作岗位吗?”

我说:“2003年我就离岗了,因为那时候身体不太好,之后一直在家养病。”

近平说:“你现在生活方面有什么困难吗?”

我说:“我没什么困难,市委、市政府对我们退休的老职工很关照。我吃、穿、花、用,各方面都足够了。”

近平点点头,说:“你家里人还好吗?孩子结婚了没有?有工作吗?”

我说:“家里都很好,我现在住在县城,孩子们都成家了,也都有工作,只有儿媳妇还没有工作。生活各方面都挺好的。”

近平一听说我身体、家里生活都很好,感到很欣慰,又对我说:“黑子,你在县里工作了几十年,比村里人经历得多,见得广,工作上也更有经验。你要为咱梁家河多出点主意、献计献策,协助春阳把村里的事办好。”

我说:“近平,你放心,我会的。之前村里的同志经常和我联系,遇到事就一起商量,今后会做得更好的。”

席间,我们聊到陕西的方言和饮食,近平就问陪同的陕西省委书记赵乐际:“乐际同志,你能不能听懂‘酶酶’是什么东西?”

赵乐际说:“这个还真不知道。”

近平就解释说:“‘酶酶’就是馍馍,白面馍馍,也就是馒头,是延川县的土话。”

他又转过来问我:“黑子,咱们梁家河现在能吃上‘酶酶’了吧?”

我说:“现在生活好了,主食基本就是‘酶酶’和大米这些细粮,偶尔吃些粗粮。”

近平又问:“‘团子’

现在还吃不吃了?”

现在还吃不吃了?”

我说:“早就不吃了。”

他问:“那现在种了玉米主要干什么?”

我说:“少部分当粮食,大部分做饲料了。”

会餐结束后,近平跟我们几个告别。他嘱咐我说:“黑子,你要养好身体,多锻炼,回去以后代我向你老婆存英问好,还要代我向村里人问好。”

我说:“好的,我一定会转告你对村里人的关心,你也要保重身体,也替我向你母亲及家人问好。”

近平说:“谢谢,谢谢!”

采访组:习近平总书记于2015年2月13日回到梁家河看望乡亲们,那时您也在场,请您讲一讲那天的情形。

王宪平:近平2015年2月13日回来,距离他1993年回来,已经有20多年时间了。那天,县里没有事先通知我们近平要回来,只是说:“中央要在延安召开一个扶贫工作会议,有一个主管扶贫工作的中央领导,要来梁家河看一看。”

说来也怪,正因为没提到这位领导的名字,村里人反而都有一种很强烈的直觉,感觉这次可能是近平回来了,所以大家就都涌到村委会的大院子里,等待这位“领导”的到来。

车刚到村口就停了,车门一开,第一个下来的就是近平,随后下车的就是彭丽媛老师。村民一看,“轰”的一下就沸腾了,就有人喊:“真是近平回来了!彭老师也来了!”

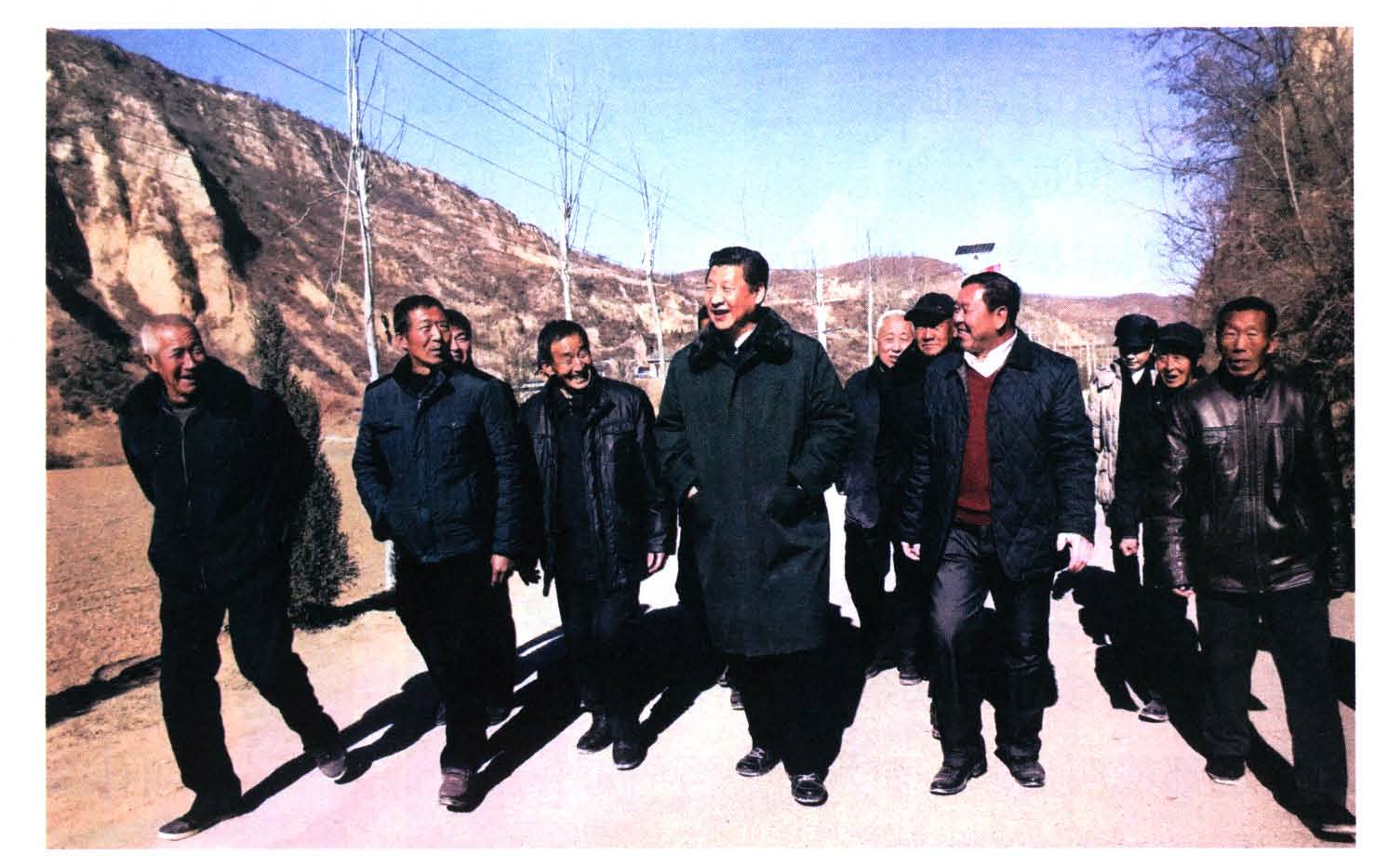

2015年2月13日,习近平回梁家河看望乡亲们。

那时候村里人一下子就从院子涌到门口去,把近平给围起来了,有跟他握手的,有挽着他胳膊的,有跟他打招呼的,当时那个场面非常热烈。大家都很激动,这时候,近平身边的随行人员过来“解围”了,他们说:“乡亲们,大家让一让!你们的心情可以理解,但是不能把总书记挤在外面进不去吧!”大家一听是这么回事,于是挤在门口的村民就闪开了一条路,大家簇拥着近平走进院子里。

那天,近平跟村里的老朋友、老熟人,全都见了面,还跟村里人合影,到各家各户去看,还去视察了果园、农田。他这次回来,能叫出来我们每一个人的名字,不光是我们经常联系的人,就是那些40多年没联系的人,他一见面就能认出是谁,大名、小名也都能叫出来,而且梁家河的每一座山、每一条沟叫什么名,他都记得清清楚楚。

吃中午饭的时候,近平、彭丽媛、石春阳、吕侯生、张卫庞、梁玉明,还有我,坐在一桌。大家都坐下以后,近平给彭丽媛老师介绍了我们5个人。彭丽媛老师也跟我们一一问好。

梁玉明提议说:“近平,今天你回家来了,喝两杯酒吧!”

近平犹豫了一下,说:“那好,听你们的!快过年了,我来看望乡亲们,得给大家敬两杯酒。”于是,我们打开了一瓶酒,每人倒了一点,互相敬酒祝福。

那天的饭菜很简单,都是当地农村的“土菜”。近平给彭丽媛老师详细介绍桌上每道菜和汤的名称,用什么原材料做的,怎么做的,有什么口味和特色。

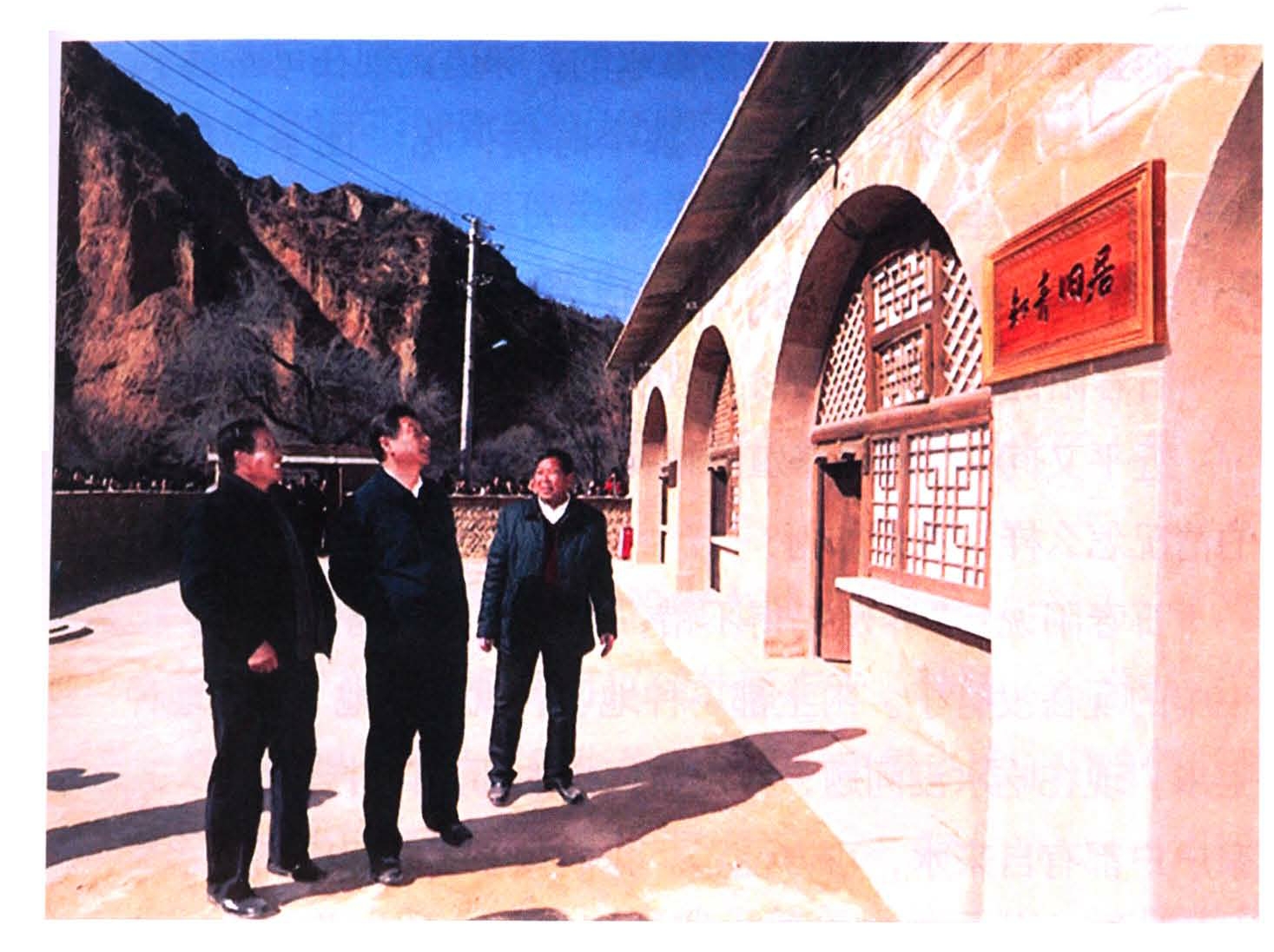

2015年2月13日,习近平重回梁家河知青旧居。左一为王宪平,右一为石春阳。

我说:“这些菜,现在看来很普通了,平时我们就经常吃。但是在近平当知青插队的时候,只有过年才能吃到这么好的东西,而且那时候油水少,清汤寡水的,味道比现在可差远了。”

大家都感叹说:“是啊,那个时候,吃‘团子’能填饱肚子,就算是好生活了。”

近平问石春阳:“随娃,村里现在有多少人?今天都在吗?”

石春阳说:“有410人,快过年了,大家都在家。”

近平又问:“村里养殖的情况怎么样?还种地吗?现在吃水的情况怎么样?水质如何?”

石春阳说:“养殖搞得不错,养猪的、养鸡的都有,但是养牛羊的现在没有了。山上都不种地了,就河条地

和坝地种一些玉米。现在吃水没问题,你那时候打的那几口井还在用,现在家家户户都有自来水,可方便了。我们找卫生部门检测过水质,水很好,各项指标都合格。”

和坝地种一些玉米。现在吃水没问题,你那时候打的那几口井还在用,现在家家户户都有自来水,可方便了。我们找卫生部门检测过水质,水很好,各项指标都合格。”

近平又问:“现在村里老人们的生活怎么样?大米、肉类,能经常吃上吗?”

大家说:“老人们生活都挺好的,伙食也没问题,吃得都挺好。”

近平感慨地说:“现在生活好了,那时我在梁家河插队7年,只吃过一次大米饭,是乡亲送给我的,那碗米饭真是香啊!”

我说:“是李印堂家给你送的。你跟我提起过,说那碗大米饭有多香。”

近平说:“对,对,就是印堂家送给我的。”

席间,近平问张卫庞:“你去过北京吗?”

张卫庞说:“我去过,去年就去了一次北京。”

彭丽媛老师问:“你们都去过厦门、福州吗?”

梁玉明、石春阳和吕侯生都说“去过”。

梁玉明还对彭丽媛老师说:“有一次,我带儿子去厦门,到你家里,还是你亲自给我们做的饭。”

彭丽媛老师说:“噢,时间太久了,我想不起来了。黑子,你没有来过吧?”

我有点不好意思,说:“我没有去过。”

近平说:“以后你们都可以到外面走走、转转,看看外面的发展,开阔眼界。虽然工作岗位不同了,离得也远,但咱们也要经常联系,你们以后可以经常给我写信。”

他还说:“我看,咱梁家河的干部年龄偏老化,这样不行啊。像张卫庞,都那么大年纪了还当队长,咱们要重视培养年轻的村干部。”

午餐陕结束的时候,我给近平敬酒说:“近平,请你放心,全村的乡亲一定尽快发展产业,让大家伙儿都富裕起来。”

近平对大家说:“黑子说得很好,希望全村都过上好日子。大家都富裕起来了,我就放心了。”

采访组:最后请您谈一谈,习近平插队的那7年对他有什么影响?

王宪平:近平年轻时拼搏奋斗的经历,特别是知青生活对他性格的磨炼,对他人生观与价值观的形成,肯定是有重要联系的。

近平离开中学走上社会的第一步就是在梁家河,虽然艰难困苦,但这段经历磨炼了他的意志,让他在走上社会之初就与最底层的中国农民同甘苦共患难,由此培养了他一生都割舍不断的深厚感情——从心底里热爱人民,把老百姓搁在心里——这可是哪一所高等学府、哪一座象牙塔里都学不到的真东西。

不管一个人身处什么样的逆境当中,只要能积极地面对生活,无私地为他人奉献,抱有远大的理想,那么无论将来成为工人、农民、学者、医生、教师,还是国家干部,都能为人民服务,都能起到重要的作用,直至成为栋梁之材。

近平这个人在他年轻的时候就志存高远。但他的远大理想,恰恰不是当多大的官,不是走到多高的位置,而是看似平凡的“为老百姓办好事”。他2015年回梁家河来,跟全村人说过一句话:“那个时候,我就说,今后如果有条件、有机会,我要从政,做一些为老百姓办好事的工作。”当时我听到这句话,再回想当年他的所作所为,心里非常感动,眼泪差一点就掉下来。那一刻,我相信村里人也同我一样的感动:咱们近平的理想,今天确实是实现了。

回顾近平和梁家河的这些往事,我觉得最让我感动的一点,就是近平没有变,梁家河人也没有变。表面上来看,近平从一个无依无靠的普通知青,成为了党的总书记和国家主席;梁家河从一个贫穷闭塞的小山村,变成了全国闻名的地方。但是本质上,还是和40多年前一样:近平还是那个为老百姓能过上好日子打拼的“好后生”,梁家河人也还是成群结队送近平去上大学的那些淳朴老百姓。

近平说:“我走的时候,我的人走了,但是我把我的心留在这里。”其实,我所理解的“这里”并不是单指我们梁家河,而是指我们中国每一个普通的小村庄,每一个平凡的老百姓。

我很高兴能通过你们的采访来回忆40多年前的往事。我本人就是一个纯粹的老百姓,我从参加工作到退休,一直都是一名普通职工,从来没有担任过任何领导职务。

我与近平相识,正是在“文革”那个动荡年代,对近平的思想和价值观起作用的,并不是标语、口号和高音喇叭的灌输,而是知青岁月那日复一日艰苦的生活和劳动,是同我们农民兄弟朝夕相处的那2400多个日日夜夜产生的潜移默化的影响。

近平曾经说过:“不要小看梁家河,这是个有大学问的地方。人生处处留意,皆有学问。”确实是这样,同样是这条山沟沟,我们村里人从这条沟接他来到梁家河,又把他从这条沟送出去。在梁家河这个山沟沟里,近平度过了人生最艰苦的7年。

2002年5月,我听说习仲勋逝世的消息。那个时候各方面的条件有限,我就到县上的邮局给近平发了一个电报,表示哀悼。几天后,近平给我回了话:“电报收到了,非常感谢!”要知道,在近平刚来梁家河插队的时候,我们并不知道他的父亲习仲勋曾是国务院副总理,只知道他是从北京来的知青。后来,其他的知青都陆陆续续离开了,而近平还因为种种原因不能离开,并且在入党、上大学方面遇到了很多困难。慢慢地,我们才知道他的身份,都替他着急,可是他并不着急,真正扎根农村为群众做事,打淤地坝、修梯田、办沼气……一干就是7年!村里的人都说:“真没想到近平是国务院副总理的儿子,真没想到国务院副总理的儿子能给咱建沼气池、打淤地坝!咱一般的老百姓都吃不了这苦!”近平在梁家河插队的这7年,是受苦受难的7年,是踏踏实实干出来的7年。