『近平很喜欢读书学习,也喜欢写东西』

近平很喜欢学习,平时也很喜欢看书,喜欢思考,喜欢写东西。他带来不少书,不仅自己经常看,也把书借给别的知青和村里的老乡看,他也从别的知青那里借书、找书看。

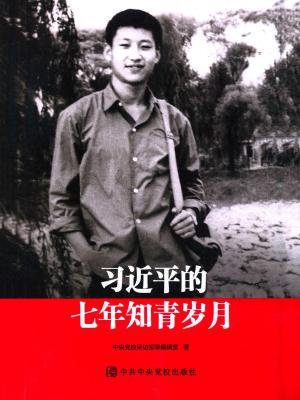

采访对象:赵华安(左)、张春富(右,曾用名张春福)二人均为北京市八一学校学生,1969年1月与习近平一起到梁家河插队。赵华安,1953年生,1970年底入伍,退休前在海淀区市政园林局工作。张春富,1952年生,1971年在延川县永平镇政府参加工作,2012年退休。

采访组:邱然 黄珊 陈思

采访日期:2016年6月6日

采访地点:中央党校电视台演播室

采访组:赵华安、张春富同志,你们是和习近平同一批到梁家河下乡插队的知青,对当年的情况有不少了解。请讲一讲当年知青下乡的情况。

赵华安:知青下乡是当时毛主席的一个战略部署。“文革”时期,很多单位都无法正常工作,就业岗位非常有限,而当时城市青年学生的状况是,毕业生特别多,就业形势十分严峻。那时候,我们所受的教育就是听毛主席的话,毛主席说让我们下乡插队,我们就毫不犹豫地去。

我们与习近平同一批从北京去的梁家河。当时习近平、雷平生、戴明、王燕生、杨京生被分到二队,他们这个队是“后队”。我和张春富被分到一队,是“前队”。当时梁家河村子很小,总共就两个生产队。

张春富:是的。毛主席在全国人民心中有崇高威望,他老人家说的每一句话对我们的影响都是巨大的。

回过头看,知青下乡对广大农村有很多好处:我们知青给农村带去了新鲜事物,有比较先进的生活方式,还有科学文化知识。另外,知青返城后对插队的地方念念不忘,经常给予一定的支持和帮助,在一定程度上提高了老乡们的生活水平。

下乡对我们知青自身也有很多好处:我们在农村锻炼了生存能力和认识社会的能力,更加深入理解了国家的现实状况和最基层农民的生存状态,这对我们的人生有着深刻影响和启迪。

采访组:你们从北京到梁家河,一路上的情况是怎样的?

赵华安:我们在北京火车站乘坐知青专列离京。那是一列绿皮火车,还是那种烧煤的蒸汽机火车头。火车上的知青很多,车上的知青和站台上送站的亲友们都掉眼泪。

我们坐火车一路到了陕西铜川,在铜川住了一个晚上,第二天早晨起来,又坐军用卡车往延安去。卡车开得很慢,时速也就40公里左右,主要是因为当时路况不好,车斗里坐了很多人。到了延安,我们又休息了一个晚上,再坐卡车经过延川县到了文安驿公社。我们一下车,就看到当地来接我们的老乡。梁家河来了差不多20个人,帮助我们背行李,领我们回村。

采访组:从北京大城市到陕北农村生活,你们一定有很多不适应的地方吧?

赵华安:从首都到农村,生活差异很大,一开始确实很不适应。窑洞里到处都是虱子、跳蚤、臭虫,我们在炕席下面撒六六粉、敌百虫等一些药粉,但这并不能解决问题,我们还是被咬得全身都起包。

有时候窑洞里面还会进来蝎子、蛇之类的东西。我被蝎子蜇过一次,小腿肿了好几天,后来还是老乡告诉我一个偏方才治好了。老乡特别真诚朴实,他们也充满智慧。我们当时有个什么头痛脑热的,老乡就告诉我们偏方,帮我们治病。我有一次上火,嗓子又红又肿,都说不出话来了,老乡教我一个偏方,把煮熟的鸡蛋在水井里冰一夜,第二天吃下去,还真治好了这个病。

采访组:我听别人说起过,有一次习近平晚上去挑水,回来煮饭吃完之后发现里面有一条蛇?这个事情你们知道吗?

赵华安:具体这个事情我不清楚,但这样的事情在窑洞里是完全可能发生的。我们住的窑洞里面有时候会进来蛇,这是因为当时的窑洞都是土窑,冬暖夏凉,蛇就喜欢往里钻。我记得有天晚上下着大雨,我们房东的孩子王新平来叫我们:“你们赶紧来帮个忙,我们家进来一条蛇,就在我们炕上呢!”我跑上去一看,好长的一条蛇,有一米五长,还是一条红色的花蛇,正在他家炕上盘着,蛇头伸在外面,吐着信子,十分吓人。王新平的家人都吓得躲在了灶台后面。我当时什么也没想,就赶紧拿了一条被子把蛇给捂住了。我想把它打死算了,省得再跑出来吓人。王新平的家人说这东西有灵性,不要打死它,还是把它放走吧。我就冒着大雨拎着蛇走了好久的路,把它扔到了一个沟里头。经过这一件事情,老乡和我们的感情更亲了。王新平一家人把我当成自己家人,对我们特别好。那时候农村都很穷,吃不上什么东西,他们平时有什么吃食都会叫我去。王新平现在还和我们保持联系,仍然像一家人一样来往。他来北京玩,我都是请他住在家里。

采访组:请你们讲一讲在梁家河生活和劳动的情况吧。

张春富:我们刚开始吃农村食物,真的很不习惯。当地人用糠做的糠团子,黑了吧唧的。一开始,我们觉得挺新鲜,就想尝一尝,结果吃了一次就再也不想吃了。这糠团子非常干,难以下咽,噎得人吃不下去。当时,国家给我们知青有专门的供应粮,我们比老乡吃的稍微强一点。

赵华安:在农村插队,我们这些半大小伙子都要自己料理生活,像缝补衣服,之前都没干过的活儿,现在都要自己干了。衣服破了,我们都不怎么会缝,就学着缝,穿针引线,补得歪歪扭扭,也不在乎好不好看,补上窟窿就行了。我见过近平有一次缝自己的一件衣服,针脚挺长,不过好歹缝得还挺整齐。

后来,很多知青离开了梁家河,村里就把前队、后队的知青合在一起,都住在一排知青窑里。文安驿有集市,我记得是10天有3个集。近平去赶集的时候,从我们窑洞门口路过,就给我们打招呼,问问谁愿意一起去,就结伴同行。近平不是那种话很多的人,他性格随和,对人友善,喜欢交朋友。通过接触,我们也发现他这个人性格直率,说话直截了当,讲什么事情很清晰、很明确,也非常入情入理。

我们一般去文安驿买牙膏、牙刷、肥皂等日用品,还有像信封、信纸一类的文具。买煤油也得去文安驿,不过要凭票购买,最多只能买半斤。因为每次去文安驿买东西花费的时间比较长,我们临时需要买什么东西都觉得很不方便。这也是近平后来在梁家河搞代销店的原因之一。有了代销店,大家买东西就方便多了。

张春富:刚开始时,我和近平一块在基建队打坝、修梯田。我在坡上挖土的时候,看见近平用架子车拉土,他干活非常卖力。砸夯是很累的体力活,4个人用石头拽着石头夯的四个犄角,中间一个人扶着把,往下砸。近平打坝时,我就在半山上掏土。虽然打坝很辛苦,但一场大雨就可能把打好的坝冲垮,我们只好反复地打坝。我印象特别深刻的是,每天早晨起得太早了,鸡一叫就要起来,那时候天还不亮,我们就一担一担地把猪粪、羊粪、牛粪往山上送。我们那时候挑担子都不会换肩,实在累得不行了就把担子放在那儿,歇口气再重新挑起来。

北京知青随老乡去赶集。

采访组:请你们讲一讲当时知识青年在农村的学习情况。

张春富:插队期间,农村经常搞社会主义路线教育活动,我们晚上经常在一起学习,通常一两天就要学习一次。我们知青都在一起开会、学习。有时候,我们还要去文安驿开会。去文安驿开会的时候,都得早起,走很远的路才能走到,并且那个时候开会可不像现在有会场、有座位,大家都在公社大院里面,都是站着听,通常都要站一两个小时。

社教运动的时候,我们就都聚集在一间窑洞里面,点着马灯,学习毛主席的最新指示,有的时候念念老三篇,有的时候念念报纸,讲讲当时的国际形势、国内形势。那时候,我们学这些东西一点都不烦,还是很有积极性的。

赵华安:在窑洞里的时候,近平就在炕桌上、炕沿上写字。天气暖和的时候,他就搬一块石头,坐在石头上,趴在磨盘上写。他写字的姿势挺有意思,把纸斜着放,手也顺着纸的角度,斜着写字。后来我也试过一次那样写字,感觉是比较顺手。近平写字很规矩,一笔一画地写,每一个字都整整齐齐,清清楚楚。

北京知青与村民一起打坝。

近平很喜欢学习,平时也很喜欢看书,喜欢思考,喜欢写东西。他带来不少书,不仅自己经常看,也把书借给别的知青和村里的老乡看,他也从别的知青那里借书、找书看。