一

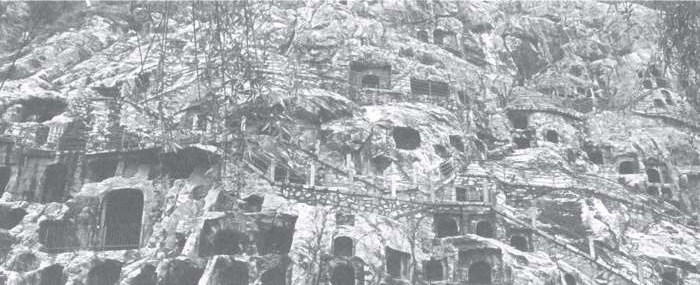

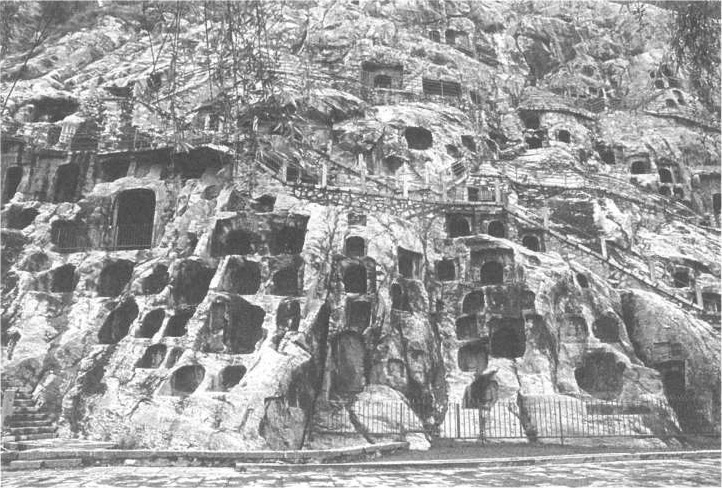

龙门石窟概况

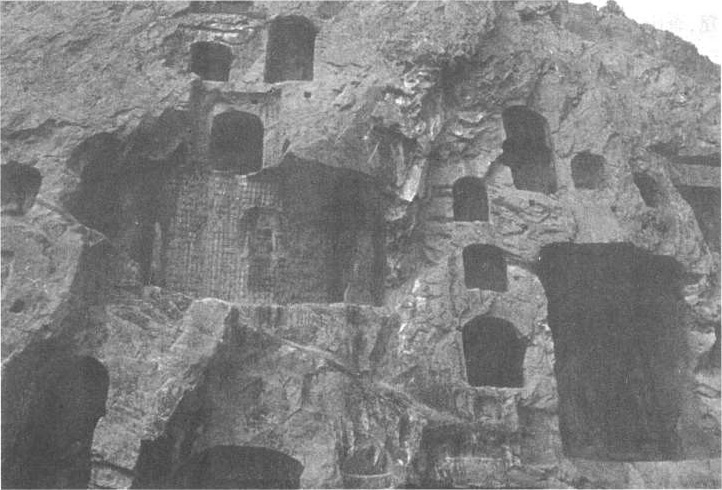

山崖上大大小小的石窟

龙门石窟与山西云冈石窟、敦煌莫高窟和天水麦积山石窟齐名,并称中国“四大石窟”。 所谓“石窟”,就是在石壁山崖上开凿的洞窟或是天然形成的石洞,用以藏身或贮藏食物和东西。然而石窟寺却是在古印度佛教兴起后出现的,随着僧侣的传教活动传入我国的边疆和内地,同我国民族特点和传统的艺术风格融合交汇,形成我国特有的一种雕刻、彩绘工艺。石窟本身及窟外的建筑处理和石窟中的艺术品所表现的古代建筑、绘画、碑刻成为中国历史上各时代建筑、绘画、书法艺术等方面的反映。

龙门石窟位于洛阳城南13公里处,这是一个风景秀丽的地方,有东、西两座青山对峙,伊水缓缓北流。诗人们留下的“凿山导伊流,中断若天辟”“峥嵘两山门,共挹一水秀”诗句,便是极好的写照。远远望去,龙门犹如一座天然门阙,所以古称“伊阙”。伊阙自古以来,就是游龙门的第一景观。唐代诗人白居易曾说过:“洛阳四郊山水之胜,龙门首焉。”由于地处都城之南,古代帝王拟己为“真龙天子”,故又称“龙门”。龙门自古为险要关隘,是兵家必争之地。

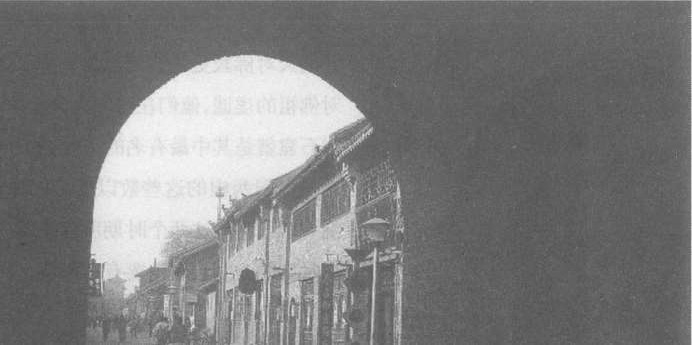

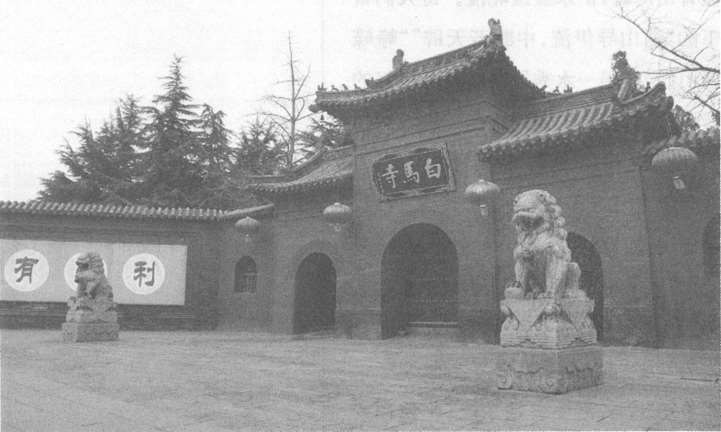

历史上,洛阳曾是东汉、北魏和武周等朝代的都城。因山清水秀,环境清幽,气候宜人,万象生辉,素为文人墨客观游胜地。东汉时佛教开始传入中国,永平年间建成了号称中国佛教第一名刹的洛阳白马寺。北魏皇帝普遍崇尚佛教,而武则天对佛教更是笃信有加。为了表示对佛祖的虔诚,他们在洛阳大兴土木,龙门石窟就是其中最有名的一处。如今,保存在伊阙两山的这些数以千计的像龛,绝大多数都是这两个时期所营造的。北魏时期的大型洞窟主要有古阳洞、宾阳中洞、莲花洞、火烧洞、魏字洞、石窟寺及普泰洞、路洞等等,唐代的主要洞窟有奉先寺、宾阳南洞、宾阳北洞、潜溪寺、敬善寺、万佛洞、双窑、惠简洞、擂鼓台三洞、高平郡王洞、看经寺、唐字洞、极南洞、净土堂和摩崖三佛龛等等。

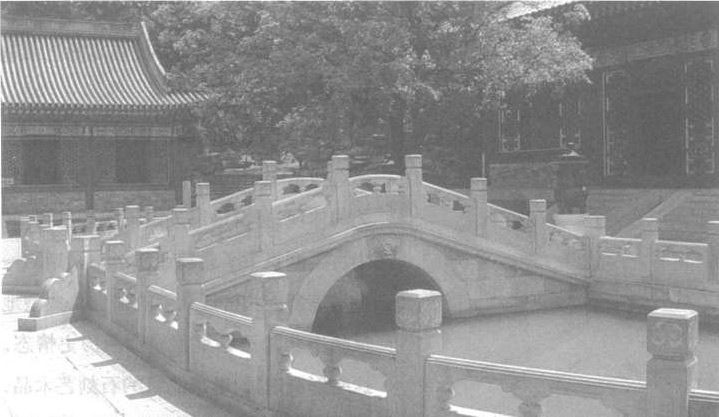

洛阳古城一景

中国佛教第一名刹一一洛阳白马寺

香山寺是龙门石窟风景名胜区的重要组成部分

龙门石窟风景名胜区主要由龙门石窟、香山寺和白园等组成,这些景点或山清水秀,曲径通幽;或奇峰怪石,流泉飞瀑,令许多游人流连忘返。龙门石窟开凿于北魏孝文帝迁都洛阳之际(493年),迄今已有1500多年的历史。之后历经东魏、西魏、北齐、隋、唐、五代的营造,断续营造达500余年,密布于伊水东西两山的峭壁上,从而形成了南北长达1千米、具有2300余座窟龛、10万余尊造像、70余座佛塔、3600余块碑刻题记的石窟遗存,其中以宾阳中洞、奉先寺和古阳洞最具有代表性。龙门石窟最大的佛像高达17.14米,最小的仅有2厘米,体现了我国古代劳动人民极高的艺术造诣。

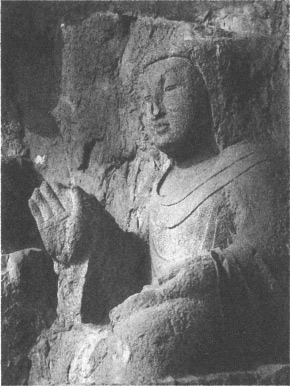

龙门石窟是北魏、唐代皇家贵族发愿造像最集中的地方,是皇家意志和行为的体现,具有浓厚的国家宗教色彩。其中古阳洞集中了北魏迁都洛阳初期的一批皇室贵族和宫廷大臣的造像,典型地反映出北魏王朝举国崇佛的历史情态。这些形制瑰异、琳琅满目的石刻艺术品,代表着石窟寺艺术流入洛阳以后最早出现的一种犍陀罗佛教美术风格,是中国传统文化与域外文明交汇融合的完美见证。

龙门石窟是北魏、唐代皇家贵族发愿造像最集中的地方,具有

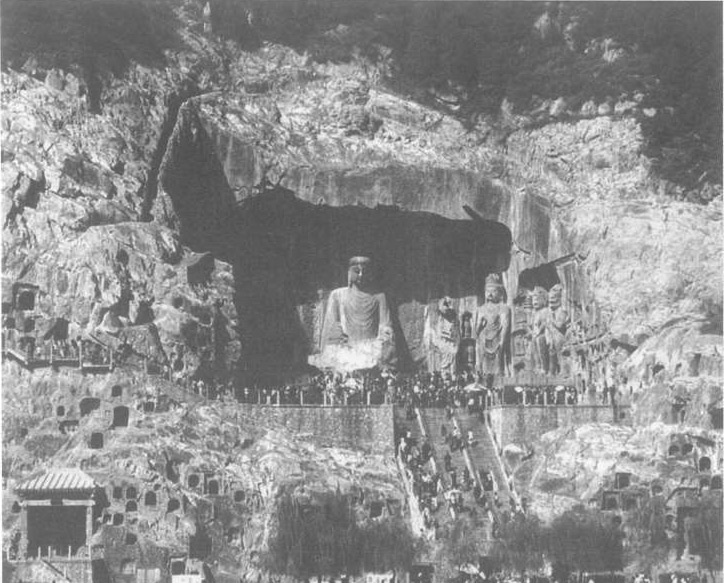

龙门石窟大卢舍那像龛群雕

唐代龙门石窟以大卢舍那像龛群雕最为著名。这座依据《华严经》雕凿的摩崖式佛龛,以雍容大度、气宇非凡的卢舍那佛为中心,用一周极富情态质感的美术群体形象将佛国世界那种充满了祥和色彩的理想意境表达得淋漓尽致。这组雕像充分体现了大唐帝国强大的物质力量和精神力量,显示了唐代雕刻艺术的最高成就。

龙门石窟延续时间长,跨越朝代多,所处地理位置优越,自然景色优美,是许多石窟难以比拟的。龙门石窟以大量的实物形象和文字资料从不同侧面反映了中国古代政治、经济、宗教、文化等许多领域的发展变化,为中国石窟艺术的创新与发展作出了重大贡献。1961年国务院公布龙门石窟(含白居易墓)为全国第一批重点文物保护单位。1982年龙门风景名胜区被公布为全国第一批国家级风景名胜区。2000年11月,联合国教科文组织将龙门石窟列入《世界遗产名录》。2006年1月被中央文明办、建设部、国家旅游局联合授予全国文明风景旅游区。2007年5月被国家旅游局评定为全国首批5A级景区。

龙门石窟是宝贵的世界物质文化遗产之一

龙门石窟洋溢着信仰情感的文化遗存,极具异域格调的外在形态和充满着人文意识的内在涵养,是古代社会广大人民对现实世界充满祈求意愿的物质折射。中华民族向往美好生活的精神追求和成效卓绝的创造能力,透过这一遗响千载的人文景观可以得到透彻的解说。由于石窟雕刻恢弘壮观、博大精深的艺术气象感染着祈求人生幸福的芸芸众生,以佛教造像为主体的龙门地区便吸引着众多善男信女慕名而来。