|

(一)北魏:第一个兴盛期 |

龙门石窟始建于北魏太和年间,此后在东魏与西魏、北齐与北周、隋、唐、五代、北宋、明都有修复和续作,其中以北魏和唐代的开凿活动规模最大,长达150年之久。

493年,北魏孝文帝下令从平城(今山西大同)迁都洛阳。笃信佛教的孝文帝迁都的同时,没有忘记把佛教的发展中心也转移到洛阳来,他组织修建寺院。在此前后还在洛阳以南的龙门伊水两岸,依山开窟造像,由此一个神奇大型石窟群——龙门石窟开始创建。

从魏孝文帝迁都洛阳到孝明帝时期的35年间,是龙门开窟雕造佛像的第一个兴盛时期。这一时期开凿的洞窟大都集中在龙门的西山上,约占龙门石窟造像的三分之一。其中最著名的有古阳洞、宾阳三洞、药方洞等十几个大中型洞窟,开凿最早的就是古阳洞,它开凿于493年,而在中国历史上,这一年是北魏太和十七年,正是北魏王朝孝文帝迁都洛阳的那年。古阳洞中大小列龛数以百计,不但展示佛教故事众多,龛上图案的装饰也十分精美华丽,严谨完整,丰富多彩。

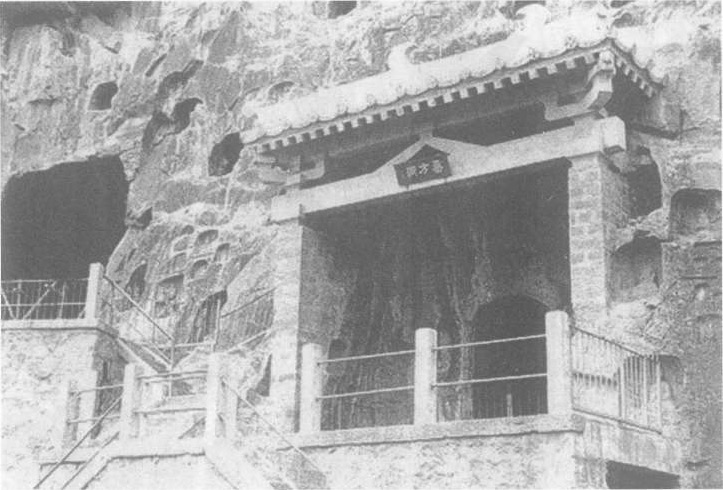

北魏晚期还开凿过一些很有特点的洞窟,如莲花洞、火烧洞、皇甫公洞、魏字洞等,其中比较著名的就是药方洞。药方洞因其洞窟内刻有大量古代的药方而得名,洞中雕刻的一些药方,还能治疗现代人所说的疑难杂症,比如治疗消渴,也就是糖尿病。这些药方比唐代医学家孙思邈的《备急千金要方》还要早。

龙门石窟药方洞

北魏王朝在洛阳龙门开窟造像活动的终结是以宾阳中洞的停工为标志的。