|

(二)唐朝:第二个兴盛期 |

随着北魏王朝的灭亡,龙门石窟的开凿趋于衰落,沉寂了将近一个世纪。直到唐王朝的建立,龙门石窟迎来了历史上开窟造像的第二次兴盛时期。唐代开凿的第一个洞窟是位于龙门西山北端的潜溪寺,最有代表性的洞窟有潜溪寺、万佛洞、奉先寺大像龛等。

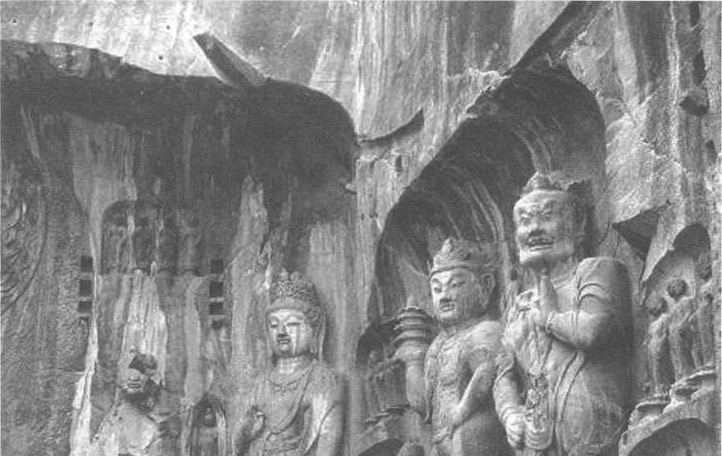

万佛洞景观

龙门石窟摩崖三佛

虽然石窟造像属于佛教艺术,但它跟政治紧密相连。唐代开窟造像在唐高宗和武则天时期达到了鼎盛,从龙门许多唐代石刻造像中,还可以窥见武则天一步步走上女皇宝座的踪迹。万佛洞完工于唐高宗永隆元年十一月,是专为唐高宗、武则天做“功德”而开凿的功德窟,也是以唐朝宫廷内道场供奉者智运等为首的一批御用僧尼,奉命集体为唐高宗及武则天发愿雕造的。武则天特别崇信弥勒,为此,她在龙门广造弥勒佛。千佛洞、惠简洞、大万五佛洞、极南洞和摩崖三佛都是以弥勒佛为主尊的洞窟。

奉先寺大卢舍那像龛是唐高宗及武则天亲自经营的皇家开龛造像工程,工程设计和施工均由高宗亲自任命制定。为此,武则天曾经于咸亨三年捐出“脂粉钱二万贯”,而当地更是传说卢舍那大佛就是武则天的化身。卢舍那佛被赋予了女性的形象:面容丰腴饱满,细眉修长,眉若新月,眼睑下垂,双目俯视,嘴巴微翘而又含笑不露,她庄重而文雅、睿智而明朗。传说,唐高宗上元年除夕,时值奉先寺竣工之日,武则天亲自率领文武朝臣驾临龙门,参加主佛卢舍那的开光仪式。

龙门石窟在唐代的造像与北魏比较有了很大的变化。在唐代的造像题材中弥勒佛的造像数量仅次于阿弥陀佛,释迦却显著减少,菩萨中以文殊、观世音为最多。在艺术上,唐代的圆刀代替了北魏平直的刀法,佛像衣纹更加流动飘逸,力士夜叉浑身肌肉突起,既符合解剖的原理,又适当加以夸张,充满雄强的气势和向外迸发的力量。它们在借鉴外来雕刻技艺的同时,还吸取了中原地区传统的艺术手法。

龙门石窟佛像

龙门石窟开凿的第二个高潮结束于705年前后,这一年武则天退位,同年去世。而龙门石窟的辉煌历史,也伴随着弥勒神灵的消失,从绚烂的顶峰跌落了下来。

卢舍那佛庄重而文雅,睿智而明朗

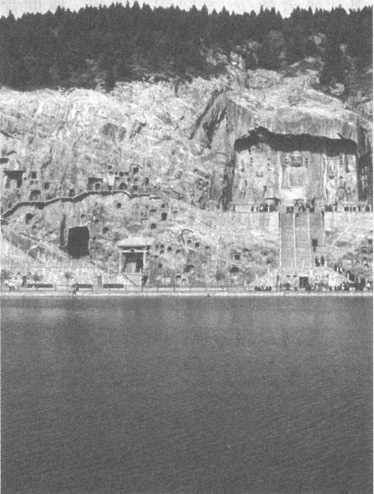

远望龙门石窟

姿态各异的龙门石窟造像

保存完好的龙门石窟造像