马奈、雷诺阿、莫奈、德加:

捕捉光色变化之印象的印象派

法国大革命后,到了19世纪,随着欧洲王室的衰落、民众力量的崛起,社会的主角从王公贵族变成了中产阶级市民。随着社会、经济和技术的发展,人们对绘画艺术的态度和要求也发生了转变,不再追捧宣扬“理想主义”的历史画和宗教画,也不再喜欢墨守成规的传统画法(着色深暗、笔法细腻,被印象派画家戏称为“用酱油汤作画”)。1867年,巴黎国际博览会上的许多日本版画让欧洲的画家耳目一新。以描写当代人现实生活为宗旨,捕捉大自然里光、色变化的印象主义绘画脱颖而出,在此后的半个世纪里,各种现代绘画流派如雨后春笋般冒了出来,形成了蔚为壮观的现代艺术潮流。

印象主义画派的崛起

早在19世纪初期,已经有画家开始放弃“高、大、上”的传统绘画题材,把注意力集中到熟悉、鲜活的现实生活中来。其中法国巴比桑画家柯罗对阳光照耀下的树木、草丛的色彩明暗观察得细致入微,法国画家布丹把天空中云彩的变化画得多姿多彩,大家都称他是“天空大师”。他们都特别热衷于户外写生,为了捕捉到变幻的光线,常常以极其迅速的速度作画。此时有一群莘莘学子怀揣着当画家的梦想聚集到这些前辈的周围,他们是莫奈、雷诺阿、德加、毕沙罗、西斯莱和巴齐耶等。布丹告诉他们:“当场完成的画最有力量!有一种不可能在画室中再创造的技巧活力。”在老师的启发下,这些才华横溢的艺术青年或聚集在巴黎美术学生街的Bastignole咖啡馆里切磋讨论,或一起结伴外出写生,画遍了塞纳河两岸的风景,还远足到54千米外的枫丹白露。雷诺阿后来回忆说:“这一段路要走上两天,夜里就露宿在农民的牛棚里。”这些艺术青年的作品各有各的个性,画也相当好,就是无人问津。画卖不出去,生活过得相当艰难。

这是为什么呢?其一,他们外出写生势必要赶时间,笔法比较粗枝大叶,不在乎细节描述,对于广大看惯了古典传统作品的人来说,这些画好像还没有完成似的。其二,当时巴黎想当画家的人实在是太多了(就像现在无数的青年梦想当“明星”一样),所以官方搞了一个“艺术沙龙”,类似现在的职业资格考试,只有通过评审并且在沙龙展览的作品,才能够得到社会的承认和买家的追捧。而这些青年画家的作品却屡屡被官方的沙龙拒之门外,不能说这些评委都是“有眼无珠”,恐怕也是出于羡慕嫉妒吧!

好在绘画与别的东西不同,挂出来让大家看看不就“自有公论”了吗?于是他们便自筹资金,从1874年开始到1886年的12年间举办了8次画展,参加展览的画家有近30人,在现代美术史上声名显赫的莫奈、雷诺阿、德加和毕沙罗,以及塞尚、凡·高、高更和修拉等等都是从这里走出来的(塞尚、凡·高、高更和修拉等属于后印象派画家,将在下一篇文章中专门讨论)。

群星璀璨的印象派大师

当这些青年画家想揭竿而起自立门户的时候,便推举法国画家马奈来当领军人物。且说出生于巴黎官僚家庭的马奈是一个富二代,从小过着锦衣玉食的生活,不喜欢读书却爱好素描。父亲原来想把他培养成律师——当然只能是一种奢望。16岁时,马奈报名当了海军,随兵舰远航巴西。旖旎的海上风光、鲜艳的天空色彩让他为之陶醉。回家后,他的理想终于得到父亲的认同。马奈到画家库蒂尔的门下学画6年,期间他常常外出写生,还临摹了欧洲各大博物馆收藏的西班牙画家委拉斯开兹和戈雅的名画,练就了一手好功夫。

虽然马奈与莫奈、德加等人常常在一起玩得很好,也喜欢到户外作画,但他并不能算是印象派画家。因为一心希望能够得到官方沙龙承认的他,并没有参加印象派自办的画展。为了能够吸引评委的眼球,他画了两幅离经叛道的作品《草地上的午餐》(图1)和《奥林匹亚》,前者落选,后者入选。《草地上的午餐》不仅没有人点赞,反而引来了舆论的一片哗然,拿破仑三世看到后也拂袖而去。

这样的结果让马奈大失所望,心想自己的画也是参考了拉斐尔等人的古典名画创作的,为何观众不认同呢?答案很简单:把一个赤身裸体的女子画在画的中央,谁都会觉得画面淫秽,不堪入目。要知道古典名画里的裸体女子不是天使就是神仙,观众欣赏画的时候可以做到心无旁骛。马奈画的是现代人——不是娼妓还能是谁?正因为当时的马奈早已经臭名远扬了,所以大家力挺他做老大也没有错——因为有名的总比没有名的好!再说马奈的画虽然主题不行,画技还是很过硬的。不过马奈也是不负众望,后来创作了许多优秀作品,凭实力在艺术史上留下了自己的位置。在他病重的时候,还创作了旷世杰作《伯热尔大街丛林酒吧》。令人遗憾的是他过早去世,年仅51岁。

在印象派里人物画得最好的要数法国画家雷诺阿,他是印象派画展的积极参与者,在世的时候已经出了名,是印象主义画家中最有知名度的大师。他的作品主要表现巴黎人的悠闲生活:休闲,喝茶,跳舞。受到了有钱人的青睐,作品也就越来越好卖。1882年他去意大利旅行,深深地感受到意大利的美丽,他说:“大街上挤满了异教神和《圣经》中的人物,每一个哺乳的妇女都是拉斐尔笔下的圣母。”雷诺阿喜欢创作优美的主题,画中的人物都具有丰满、圆润的面孔和红彤彤的双颊(图2)。

图1 马奈《草地上的午餐》 |

图2 雷诺阿《两姐妹》 |

有人批评他的作品粉饰太平,称他是“幸福先生”。他觉得画家就是一种手艺人,应该把手艺弄好。19世纪90年代,他患上了风湿性关节炎,搬到了法国南部生活。尽管行动不便,但他一直到去世也没有停止画画。他在1919年去世,享年78岁。

与雷诺阿一样,德加也是一位摄影达人(图3),在德加的作品里可以看到“快照”的味道。现在的艺术史常常把德加算作印象主义画家,事实上他只是与莫奈、马奈等比较熟悉,常常一起在咖啡馆里争论不休而已。与印象派画家不同,他从来不在户外作画。那些关于户外赛马比赛的作品,都是他参考从摄影师那里买来的照片而画的,并不是当场画的速写。芭蕾舞演员是他最热衷描绘的题材,他不仅表现小演员在舞台上的风姿,也记录她们离开舞台后的活动:系鞋带、排练……(图4)

图3 德加拍摄的照片,坐者

|

图4 德加《舞蹈室》 |

德加终身未婚,却热衷于把细皮白肉的小姑娘画得水灵灵的,有人说他有“恋童癖”。德加晚年患有严重的眼疾,但这没有阻碍他对艺术的热爱,他改画水粉画和泥塑像来满足自己的创作欲望。德加于1917年去世,享年83岁。

与马奈名气相当的是画家莫奈,事实上他才是印象主义画派的精神领袖!首先“印象派”这个名字就源于他的作品《印象·日出》(图5)。在第一次印象派画展沙龙上,莫奈的这幅作品横空出世,让观众目瞪口呆!在这幅色彩斑斓的画作里,形象模糊了,主题不见了,只见一条条横七竖八的色块和条纹,这难道就是前卫的新艺术吗?舆论把莫奈的这幅画讥为“印象”,孰知歪打正着,形象地道出了这一画派的宗旨:捕捉和发现眼前所见到的事物,特别是自然界里那些稍纵即逝的奇妙景象。也就是莫奈说的,要画出光与色的“印象”。

图5 莫奈《印象·日出》

其二,莫奈说过一些话,虽然言简意赅,但是表达了印象主义的核心价值观。例如,“用眼睛作画”;“要画出用照相机拍不出来的画面”;“写生时,要忘记你眼前是什么东西,你看到的只是色彩,只是色彩之间的关系”等等。

其三,莫奈的绘画实践体现了他的科学态度。他不仅坚持到户外写生直到作品完成,而且为了客观地记录大自然的光、色变化,他常常摆开阵势,同时架起好几块画板,根据光照的不同分别写生记录。一次朋友来访,恰好他在准备作画,朋友问为什么还不动笔?莫奈答“时间还没有到”。朋友好生奇怪,难道作画也有开始的时间?事实上莫奈的意思是光照还不够强,他在等太阳再升高一点。所以一些看起来平凡的主题,如“干草堆”都被他画上了25遍呢!

除了上面介绍的四位大师,还有毕沙罗,他是印象派画家里资格最老的,因为也画风景画,名气屈居莫奈之下,在西斯莱之上。他对绘画的发展很有见地,修拉的点彩派、塞尚的立体主义和马蒂斯的野兽派都得到了他的指点。他不居功自傲,有长者之风。还有巴齐耶和卡耶博特,二人都是有钱的主儿,几次画展他们都出了钱,按现在的说法是老板。但在当年印象画派的圈子里“技术至上”,所以他们也只能屁颠屁颠跟在大师后面。巴齐耶在1870年参加了志愿军,在战斗中牺牲。另外还有两位女士摩里索和卡萨特,这就组成了印象派的朋友圈。

值得一提的是,这群年轻人虽然才华横溢、各具个性,碰到问题也会磕磕碰碰争吵,但他们之间更多的却是真诚和友谊。雷诺阿年轻的时候一有机会蹭饭吃,总要在兜里先放一个面包,那是给莫奈留的。莫奈潦倒的时候老是问马奈借钱,也从来没有打算还过。马奈去世后,莫奈拉了几位朋友出资2万法郎买下《奥林匹亚》,捐给了法国国家博物馆。这样的故事还不少,读了令人动容。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

图6 莫奈《干草堆》 |

||||

图7 卡耶博特《巴黎的街道·雨天》

捕捉阳光下的印象

印象派画家提倡要走出户外,到阳光下去画画,所以艺术史上也称他们为“外光派”。之前传统的绘画都是在室内完成的,由于光线比较柔和,绘画着色都采用“固有色”的方法:如画红花绿叶,把花涂上红色,叶子敷绿色便是了。但是真实的情况并非如此,正如马奈说的:“重新睁开眼睛,看看窗户外面吧!”“花是红的,草是绿的,天空是蓝的,云是白的。不!不!人类眼睛看到的应该是一片亮亮的色彩,有无数颜色丝丝缕缕混合了起来的颜色。”确实,在阳光下我们可以观察到色彩有许许多多层次的变化,怪不得巴齐耶说:“我每天都发现越来越多美丽的东西。”

图8 马奈《奥林匹亚》

现在我们都知道,太阳发送到地球的电磁波,能够通过地球大气层、被人的视觉感知的只是其中被称为可见光的部分,也就是从波长约380纳米的紫光到约780纳米的红光。户外的物体受到太阳光照射,其表面会反射一部分波长的光,当观看者的眼睛接收到这些光之后,会在视网膜上把光信号转换成电信号,通过视觉神经将之传递到大脑的视皮层进行加工处理,从而产生色觉。这是一个复杂的物理、生理和心理过程,其中任何环节发生一丁点变化,都会引起观者色觉的变化。例如,太阳的位置移动、光照的强度变化、周围环境的反光和干涉……甚至观者情绪的兴奋或失落都会有影响。这些现象现在已经成为常识,但是在刚刚被印象派绘画表现出来的时候,却让人觉得很新奇。图9是雷诺阿的早期作品《阳光下的裸女》,美女的身体上呈现出一些光亮和色斑,显然是阳光透过茂密的树叶而造成的,体现了印象派画家的观察入微,却引起了当时许多著名评论家的拍砖。法国《费加罗报》的记者沃尔夫说:“我们必须告诉雷诺阿先生——女人的身体不会像完全腐烂的尸体一样呈现出青一块紫一块的斑点。”还有人讽刺说:“这位模特儿身体上长天花了吧!”

图9 雷诺阿《阳光下的裸女》

印象派绘画不仅能够真实细微地记录阳光下物体的光与色的瞬间变化,还能够在平面的画布上营造出层次丰富的空间感和花儿在微风中摇曳、水波在湖面上荡漾的运动感,这又是为什么呢?

为什么印象派画有立体感?

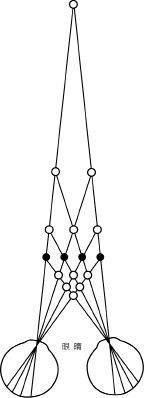

文艺复兴以来,西方画家们能在二维平面上把三维空间里的方方面面表达得惟妙惟肖、栩栩如生,他们依赖的法宝主要是几何透视法,例如近处的物体大,远处的物体小,两条伸向远方的平行线看起来会互相靠近并最后汇聚到一点。这种方法靠的是单眼视觉,这在视觉神经科学上称作“单眼线索”。那么,印象派画家是用什么方法来营造三维空间感的呢?那就是“双眼视差”。人在观察近处物体时,两只眼睛会产生视差,即在两个视网膜上产生了一对稍有差别的像,大脑会把它们融合起来生成三维立体的图像,还能确定物体离观者的距离。这个奇妙的现象是在19世纪中叶由物理学家查尔斯·惠特斯通爵士发现的,后来被在贝尔实验室工作的匈牙利裔美籍科学家贝拉·朱尔兹用实验(随机点立体图)证实。而现代脑科学研究发现,在大脑的视皮层里确实存在着一些专门探测左右视网膜像差的细胞。为了对双眼视差有一些感性的认识,我们不妨做一个实验。图10是两束菊花的照片,它们非常相似,但并不完全一样。请试着适当调节双眼的距离,并让双眼视线好像要透过它们看向远方,直到似乎看到了三束菊花(中间的那束菊花就是左右两眼看到的稍有不同的菊花在脑中融合以后产生的像)。

图10 两束菊花的照片。它们非常相似,但并不完全一样。

大多数人经过练习可以看到这束虽然模糊但立体感很强的菊花图像。三维立体电影利用的是同样的原理:用两架相距几厘米的摄像机同时拍摄影像,然后同时放映,观者戴上特制的眼镜(通常是偏振镜片),让左右眼分别看到不同的图像,大脑会把具有“双眼视差”的图像融合起来,从而产生立体感。

图11 你可以通过盯着墙纸看,观察到自适立体图。

朱尔兹的一位学生泰勒还发现了一些有趣的视觉现象,那就是由重复图案元素产生的“自适立体图”。图11是一种室内装饰墙纸,倘若我们盯着它多看一会儿,就会觉得眼花缭乱,墙纸上的飞鸟似乎都动了起来,组成了一个三维立体的鸟群。

图12 自适立体图

让我们用图中第一行的紫色飞鸟来分析。注意这个图案的特点:一是视觉元素(小鸟)排成一条水平线(视觉对水平的感觉比对垂直敏感得多),二是这些视觉元素是重复出现的。当观者的双眼在注视这一行飞鸟时,左右眼的视网膜上就会各留下4只鸟的像。由于4只紫色的小鸟一模一样,这就让大脑的视皮层有点“发懵”,不清楚究竟应该把左右视网膜上的哪两只鸟拿来配对,因为对大脑来说,从二维图像中抽提深度信息不是一件简单的事。据泰勒说,此时大脑会乱点鸳鸯谱,把它们随机配对。由于错误的融合,大脑“看到”的鸟,除了在原来的位置之外,又在其前后增加了11个可能出现的位置,这样看起来就形成了一个影影绰绰的鸟群。处于一条水平线的若干个相同的视觉元素构成的图案,会让视觉产生这种隐隐约约的三维立体感,此即自适立体图。

知道了这个道理,我们再来欣赏莫奈的画《透过树丛的春色》(图13)。画中大批树叶朝着一个方向,形状大同小异,组成了相似的视觉元素(称为半重复图案)。它们在观者双眼视网膜上的像,经过大脑融合后会产生朦朦胧胧、层次丰富的视觉效果。莫奈常说他要画出空气的感觉,他的画也确实能够给观者这样的神奇感受,其秘诀或许就在于此。

图14是雷诺阿的作品《采花女郎》,画上彩色的斑斑点点,也会被观赏者的大脑错误搭配,产生一种很强的立体感。许多小东西,如花瓣、昆虫,好像浮在画面上一般。

为什么印象派画有运动感?

在印象派大师的名画里,观赏者常常可以感觉到水面上波光粼粼,花草在风中摇曳,那种静中有动之感又是怎样产生的呢?事实上,这种感觉是由画家的技法与视觉生理的机理联袂形成的。为了说明这个问题,我们可以再来做一个小实验。取一张白纸,画几个圆圈,再用墨水把圆涂黑。由于黑白分明、反差强烈,观者很容易确定它们的位置。若把几个小圆涂成深红色,白纸的其他部位涂上浅绿色,几个红圆的位置就不太清晰了。倘若进一步调节颜色的亮度,让圆的红色变浅,底的绿色加深,当二者的亮度差不多,也就是达到色彩平衡时,几个圆的位置就变得更难以辨认了。

图13 莫奈《透过树丛的春色》。树叶的半

|

图14 雷诺阿《采花女郎》 |

这是为什么呢?原来,人的视觉系统有点像立体声音响,是通过两条平行通道来传递视觉信息的:一条是“什么”(what)通路,主要把色彩信息通过视神经传送到大脑视皮层的中脑区(midbrain)等;另一条是“何处”(where)通路,主要把空间位置、形状、运动等信息通过视神经传送到大脑视皮层的高级区域(higher vision areas)等。大脑把两方面的信息有机融合起来,就产生了完整的视知觉。如果前一条视觉通路出了故障,人就成了色盲。如果后者出了问题,则更糟糕——世界看出去是静止的,连过马路都很难。

图15是莫奈的名画《亚嘉杜的罂粟花田》,画的是一个罂粟花盛开的夏日上午,阳光明媚,几位女士款款走来,一派惬意的田园风光。女士们戴着白色带有彩色条带的帽子,与周围的色彩形成强烈的反差,所以观者能一眼看清楚她们的位置。但是,在画面左侧,弥望的是绿色和嫩绿色的叶子,密密地点缀着嫣红的罂粟花,有袅娜地开着的,也有含苞欲放的。由于绿叶、红花的色彩亮度处于平衡状态,因此“何处”通路神经细胞不作为,花朵的位置显得模糊不清。倘若观者定神端详一会儿,还会觉得好像有一阵微微的风吹过,花朵有了一丝颤动。这是因为观者的眼球在不断地运动,视网膜上的影像在不断地移动所产生的效果。

图15 莫奈《亚嘉杜的罂粟花田》