塞尚、凡·高、高更、修拉:

激情燃烧的后印象派

在印象派画家举办的几次画展上,塞尚、凡·高、高更和修拉都有自己的作品参展,他们与莫奈等画家也非常熟悉,常常一起切磋交流,但是他们并不是印象派画家,艺术史上称前三位是后印象派画家,而称修拉是新印象派画家。虽然后印象派与印象派只有一字之差,但是二者无论在艺术观念上还是在创作实践上都有天壤之别。用塞尚的话来说,印象派是靠眼睛作画,而他是用头脑作画。此话怎讲?印象派画家都是睁大了眼睛,观察自然界里的瞬间变化,用画笔和颜料把它们记录下来,所以印象派的画还是归属于写实主义的范畴。而后印象派画家则不同,他们要把观察到的外部世界信息经过大脑的加工处理后再表现出来,所以他们的作品更多地表达了画家的主观意愿。从这一层意义上说,似乎把后印象派称为反印象主义画派更加合适。请看一个例子说明。

图1 塞尚《带篮子的静物》

图1是塞尚的一幅静物画《带篮子的静物》,匆匆一瞥好像不觉得有什么异样。事实上画中的水果、果篮和餐具都是塞尚从各个不同的角度进行观察,然后再经过人为的整合把它们拼凑在一起的,所以这幅画与真实的情况大相径庭。

那么塞尚为什么要用这样的方法画画呢?事实上,他的这些构思还导致了后来立体主义绘画的产生,故放到以后一起讨论,这里暂且不表。另外三位艺术大师的画,除了与塞尚一样强调自己的主观意愿之外,在绘画技法上最值得称道的是他们的用色。不仅每个人都标新立异、独树一帜,而且这些画法是他们学习色彩科学原理、用理论指导实践的结果,成为继几何透视法之后绘画与科学的又一次亲密接触,实在让人感到兴奋。

色彩与色觉

杜甫有诗曰:“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。”诗中的“黄”并不是鸟的物理特性,“翠”(绿)也不是树的物理特性,这些仅仅是人的主观体验,神经科学里称之为“色觉”,是眼睛接收了物体表面反射的不同波长的光线所引起的。

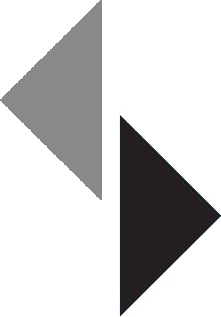

在太阳光(可见光)从紫到红、无穷多种连续变化的颜色中,人眼能够分辨约1000万种颜色。人的眼睛能够接收到光波产生色觉,是因为人的视网膜上存在着三种视锥细胞,分别对长波(L:红、橙、黄和绿色)、中波(M:绿、蓝、黄和橙色)、短波(S:蓝、紫和绿色)的光敏感。

图2说明了随着入射光波长的变化(光的强度保持不变),三种视锥细胞的神经响应的强度如何改变。(神经响应是指,视网膜上的视锥细胞每秒传递给视神经元轴突和视皮质的神经脉冲的数量。)某一种视锥细胞能够响应的是有一定宽度范围的光波。大脑把来自每一种视锥细胞的响应组合起来,就能够识别各种各样的颜色了。

当太阳光照射到空白的画布上,由于画布的表面粗糙,一切颜色的光波都被同等程度反射(漫反射),所以看起来呈白色。如果用红色颜料涂一笔在画布上,那么它就会吸收除了红色以外所有颜色的光,只反射红光,让我们看到了红色。画家在画布上调配颜色是一个物理过程,而观者欣赏画上的色彩得到的感觉则是一个生理、心理过程,二者不可以混淆。

图2 三种视锥细胞的灵敏度曲线

所以,对于画家来说,想要追求的是观众看画时的视觉效果,而使用的手段是在画布上调配颜料,为此必须对颜色的配伍及其产生的视觉效果等方方面面了然于胸才行。这个问题有点难,例如,同样一朵红花,有人看起来是红色的,也有人看起来是淡红色的,几乎找不到两个人有完全一模一样的感觉。又如,明明是一种颜色,在不同的环境里看起来就会不一样。图3表示:从主观知觉上来讲,嵌在深蓝色长方形和浅蓝色长方形中间的半圆环的颜色好像是不同的,但实际上它们是相同的。之所以看起来不同,是由于它们所引起的主观知觉受到了周围长方形颜色的影响。

所以修拉说:“绘画应当变成一门科学。”

图3 图中半圆环的颜色一样吗?

凡·高的画为什么这样“亮”?

荷兰画家凡·高是大家非常熟悉的艺术大师,事实上他从学习绘画到创作出数以百计的旷世杰作也只有短短的10年,如果仅仅观看他前7年的作品,笔者斗胆说一句(因为画太值钱了),画得也只是“一般般”。一直到1887年,他碰到了寓居巴黎的毕沙罗等印象派画家,他的绘画风格才为之一变,画面突然变得明亮起来。接下去他来到了法国南部的鲜花之都——阿尔,他的画变得越来越亮,真是鲜艳夺目,光彩照人!观赏过凡·高原作的观众都会感觉到画面有一种让人“辣眼睛”的明艳。那么为什么凡·高的画有这样的效果呢?原来这与他采用的涂色方法——“固体混色”有关系。物理学认为不同的颜色有两类物理混合:一是投射光的直接混合,也就是常说的“加法混光”。用红色的光源与蓝色的光源照射同一个屏幕,那么在屏幕上红、蓝两种颜色光斑的重叠处就会产生紫色,这种紫色是由两种颜色的光叠加而成,能保持其色彩强度,甚至显得更亮,所以称为“加法混光”。二是反射光的间接混合,也就是“减法混色”。当画家把红、蓝两种颜料涂抹在画板上混合时(颜料里含有红色和蓝色的微粒),观者视网膜接收到的是反射光,原来被红色微粒反射的红色光又被蓝色微粒吸收了一部分,同样蓝色光也被红色微粒吸收了一部分,所以由此得到的混合紫色,颜色会失去一些强度,显得比较暗,这就是“减法混色”。油漆匠用不同颜色的涂料重复涂饰墙面时会发现色泽越来越暗,就是这个道理。凡·高喜欢用明亮的颜色,他想要达到哥特式大教堂窗户的彩色玻璃产生的效果。通过彩色玻璃产生的混色显然是加法混光,鲜艳夺目、光彩可人,画家是做不到的。为此他干脆不把两种颜色混合起来,而是直接把鲜明的原色涂在彼此相邻的位置上。为了让读者对凡·高采用的这种固体混色的视觉效果有一个切身的感受,请看图4。图4展示的是一种印染纺织品的装饰图案设计,右面部分是原来的情况,用白色代替原图中的黑色之后(其他颜色不变),读者可以清楚地感觉到图中所有的颜色全部都变亮了(左面部分)!这种技法在色彩学上称为贝措尔德效应,以其发现者、德国气象学家威廉·冯·贝措尔德的名字命名。

图5是凡·高用这种技法创作的自画像,由于画中的笔触比较粗糙,所以我们的眼睛并不能把相邻的光融合起来,看到的还是各种不同颜色的短促的线段,但因其绚丽光亮,能让人激情四溢。

另外凡·高在色彩使用上也是随心所欲。当他看到发明不久的铬黄时真是喜出望外,因为它比以往任何颜料都更加闪亮夺目,而且颜色的层次更丰富:从柠檬黄到橙黄。事实上这种化学合成颜料原来是做油漆用的,但是他不顾一切拿来就用,所以他画的向日葵鲜艳灿烂,动人心魄。但是由于这种合成颜料,特别是在绘画时用白色颜料掺和之后,暴露在光线中很容易发生化学变化而褪色,所以导致近年来他的作品《向日葵》褪色,甚至颜料变黑,当然,这也是他始料未及的。

图4 一种印染纺织品的装饰图案设计

图5 凡·高《戴灰色毡帽的自画像》 |

图6 凡·高作品的细部,笔触很粗糙

|

为什么凡·高要把画上的色彩涂得如此光彩夺目呢?这恐怕与他的“脑子有毛病”有关系。那么凡·高究竟得了哪一种精神疾病呢?他的朋友加歇医生并没有作出明确诊断。但从他主动要求到圣雷米的圣保罗精神病医院住院,接受洋地黄和溴剂治疗来看,精神病学专家分析,凡·高疑似患有颞叶性癫痫引起的精神障碍。这种病发作前会有点先兆,包括产生幻觉和错觉,闻到难以形容的气味,或看见并不存在的星光、图案、人物和复杂景象。因此,凡·高所写生的教堂、麦田、山峦和星空,虽然都是他亲眼所见,却是那种带有幻觉的景象。所以,他在描画它们的时候显得格外费力:为了表达星体明亮的光芒,他用弧形的短线段画了许多个同心圆;在颜色里掺和了色素使它鲜艳夺目……当然这也是他试图摆脱病痛羁绊的一种抗争,当他的努力未能达到预期的效果时他绝望了。有多位医学专家认为,凡·高非凡的创造力与他的病态不无关系,心理治疗和药物治疗可以延长他的生命,同时也可能抑制他的创造力!换言之,他的病如果治好了,天才也许会消失,也就不会给世界留下那么多旷世杰作了!

图7 凡·高《向日葵》

关于凡·高的病,笔者补充一点自己的看法,凡·高虽然因高超的用色技法而享誉世界,但是他的疾病也恰恰是颜料惹的祸。根据凡·高的传记可知,虽然青年时期的他在工作和恋爱上屡屡遭受挫折,但是并没有精神病方面的记录。但是,1888年他来到了阿尔,不到一年的时间里他接二连三地犯病9次,最后把自己的耳朵也割下来了。为什么?原来在这一段时间里他激情四溢地创作绘画,大量地使用了毒性很强的有机合成颜料。例如他的画作中明度非常高的黄色用的就是铬黄。铬黄是19世纪早期发明的一种色彩鲜艳的化学合成颜料,是用硝酸铅与铬酸钾按照不同的比例配置而成,比以往任何颜料都更加闪亮夺目(主要用来做油漆)。他甚至把自己租的房子的外墙也全部涂上了黄色,有记载说他在极其饥饿的时候还吞吃颜料。所以他在阿尔发病一次比一次严重,时间间隔也越来越短。

高更为什么能把颜料涂得这么厚?

法国画家高更1848年6月7日生于巴黎,小时候被母亲带到秘鲁生活了4年,受到了神秘的印加文明的影响。年轻的时候他又在整整7年时间里,作为水手跟着舰船航行在法国与南美洲之间,还进行了一次环球航行。海上一望无际的洋面、变幻莫测的气象、炽热的太阳光、太平洋岛屿上的旖旎景色,让高更对大自然的美景产生了深刻的感受和无限的联想。

高更后来的行踪大家比较熟悉,他先后两次(1891年、1895年)远渡重洋,到太平洋上的法属塔希提岛采风考察,并且与当地的土著少女同居生活,所以他的作品里充满了异国情调和多元文化的印记。图8是他的作品《塔马泰特(市场)》。这幅画的构图十分简单,右边站着的人朝左边5个坐着的妇女望去。然后是色彩:前排的妇女穿着黄色、橘红色、灰色、棕色和橄榄色的民族服装,在灰色的背景里显得格外突出。再与蓝色、浅红色和橄榄绿色一起构成了一幅令人眼花缭乱的画。画中人物的造型显然来自古埃及的浮雕。图9是卢浮宫收藏的埃及雕刻壁画,不难发现图8与图9之间的传承关系。

图8 高更《塔马泰特(市场)》

从画中可以看到高更的用色特点:喜欢把颜料平涂得相当厚。这是为什么?色彩理论告诉我们,浓墨重彩的作品往往更加吸引观者的眼球。但是油画颜料不像水性颜料,平涂太厚的话,颜料干了以后容易发生龟裂和脱落。为此高更移植了一种叫“掐丝珐琅彩”的技术(制作陶瓷时用),即在要涂颜色的块面上用细线隔出若干小格子,用来容纳糊状的颜料,这样可以增加色彩的强度和感染力。对于为什么要把颜色涂得如此厚重,高更有过精彩的叙述:“色调的重复,具有音乐感的单调的色彩和谐,不正和东方的高腔旋律类似吗?不正和用以加强对比感的打击乐器的伴奏相似吗?例如,贝多芬就经常将它们运用到悲壮的奏鸣曲中,德拉克洛瓦也喜欢重复棕色和深紫色的和谐,将其作为一种气氛低沉的象征符号,暗示悲剧。仔细观察契马布埃画作,或许可知色彩在现代绘画中将起着音乐性的作用。色彩像音乐那样颤动,在自然中最难捉摸,更为普遍,这就是它的内在力量。”

图9 埃及浮雕

修拉的画上为什么涂了那么多的彩色点?

法国画家修拉在艺术史上被称为新印象派画家,他的绘画风格也被称为“科学主义”,所以,他确实是一个以色彩科学为创作指导且一丝不苟的画家。那么他推崇的色彩科学理论是什么呢?对修拉产生直接影响的科学著作主要有以下两种。

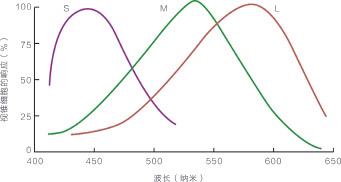

1839年,法国化学家谢弗勒尔出版了一本书: 《色彩的和谐与对比法则》。谢弗勒尔说:“色彩之间的关系可以用一个色相环来表示(图10)。环中蓝、红、黄为三种基本色。因为它们可以通过混合调成色相环上的其他任何颜色,我们称之为‘原色’。”他还提出了间色和补色的概念,例如:色相环上红色与黄色的中间是橙色,由两边同量的原色混和而成。测试表明色相环上与原色处于相对位置的即为原色的互补色,故绿是红的补色。同理,橙是蓝的补色,紫是黄的补色。对每种颜色来说,需要用色相(如红、绿、蓝色)、明度(相对明暗程度)和饱和度(颜色的纯粹性)来作定性的描述。

另外,对修拉产生直接影响的是美国物理学家鲁德的著作《现代色彩学》。书中描述了一种现象:从一定的距离上看,放在一起的不同颜色的小点会自动融合成为另外一种颜色。这成为修拉“分色主义”的基本依据。1886年他认识了年轻的数学家和艺术理论家查尔斯·亨利,亨利认为所有的原色都会对人的情感产生特定的影响,这也引起了修拉浓厚的兴趣。亨利认为上扬的线条和明亮的颜色会引发人的愉悦之情,而下垂的线条和暗色会使人萌生悲哀。这些研究成果都对修拉的创作产生了很大的影响。修拉想,如果把印象派绘画时用的粗犷的笔触缩小,缩小成一个个小圆点,那么观者看到彩色的圆点后,就会在头脑里将它们混合起来,这样观者得到的混合色觉应该属于“加法混光”,亮度不会损失。于是他刻苦钻研,废寝忘食,终于创造了一种独特的画法——点彩。譬如要画一片绿叶,他并不是在调色板上将黄色和蓝色颜料调和后涂在画布上,而是在画布上涂点数以百计的黄色小圆点和蓝色小圆点。深绿处蓝点多一些,淡绿处黄点多一些。当观者在离画作稍远一点的地方欣赏画时,这些色点就会连成一片,看起来与一片绿色一般无二,并且格外明亮和谐。圈子里的朋友称这种现象为“光渗色”。

图10 色相环。图中红、黄、蓝用1表示

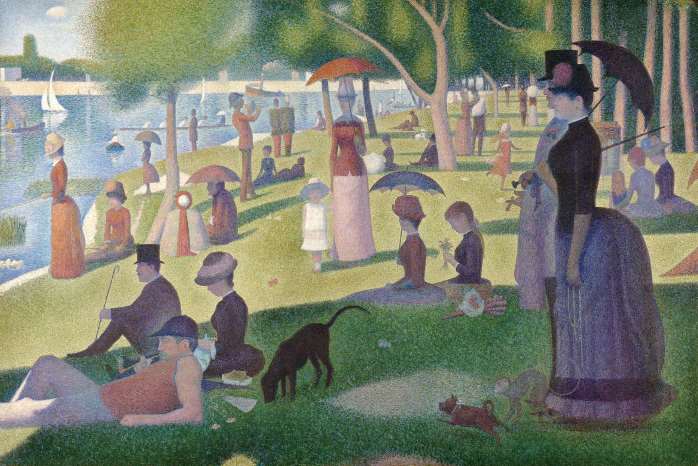

图11 修拉《大碗岛上的星期天下午》

《大碗岛上的星期天下午》(图11)是修拉点彩画法的代表作,画中成千上万个小圆点——原色点、调和色点,有条不紊地排列在一起(在每个原色点的旁边加了一个补色点,看起来格外养眼),没有半点不规则的笔触和仓促的痕迹,一丝不苟地再现了巴黎郊外塞纳河边阳光下的真实场景。无论是女士的衣裙、水中的游艇,还是黑色的小狗,他都用同样的方法处理,如机械般精确。请注意画中央穿白衣服的小孩,观者如果凑近去看,可见小孩身上布满了数千个红、橙、黄、绿、青、蓝、紫色的小圆点,逐步后退到某个距离时,孩子的衣服就变得洁白无瑕(笔者曾见过修拉的真迹,这种感受相当奇妙)。所以修拉也被评论家称为“分解主义者”。朋友们称赞他的画优雅动人,修拉说:“我实践了我自己的方法,如此而已。”不过观看点彩画法的作品时,观者的距离有一个适当的“度”,如果离开画太远,原来分开的小圆点重叠起来,画面又会呈现朦胧的灰色。

修拉出生于富裕的中产阶级家庭,在绘画上受到过良好的基础训练,本人又聪慧过人,领悟能力极强,但天不假年,他英年早逝(患急性传染病白喉),去世时才31岁,令人扼腕痛惜。另一位点彩派的创始者西涅克虽然才华稍逊于修拉,但活了72岁,不仅多画了许多作品,还出版了《从德拉克洛瓦到新印象主义》一书,对他们创造的“有序的、科学的”技法作了系统的介绍,使人们更全面地认识到点彩派的历史价值和地位。

后印象派是经典绘画向现代绘画跨越的桥梁。塞尚、凡·高、高更和修拉等不仅具有特立独行的个性,而且对艺术充满了激情和献身精神,突破了已经传承几百年的绘画传统。后印象派大师们为人类留下了数以百计的旷世杰作,却有多位在贫病之中黯然离世,实在让人痛心不已。