马蒂斯、德兰:

解放色彩的野兽派

1905年10月至11月,在法国巴黎举办的秋季沙龙里挂出了许多“辣眼睛”的画,它们是马蒂斯(10幅)、德兰(9幅)和弗拉曼克(5幅)等人的作品,这些画色彩强烈,用笔奔放,令观者看了瞠目结舌。批评家沃塞勒称之为野兽,说:“多纳泰罗被一群野兽包围了。”(展览中心有一座多纳泰罗的雕像)于是“野兽派”的名字就不胫而走,流传开来了。

野兽派横空出世有原因

图1 马蒂斯《戴帽子的女人》

20世纪初各种先锋绘画流派正在酝酿之时,野兽派脱颖而出实在是历史发展之必然也!因为在20世纪前的几百年里,西方绘画一直有“重形轻色”的传统。绘画主要在形状和轮廓上下功夫,色彩只是作为一种陪衬。涂颜色主要按照物体原来的固有色,最多参考光照和亮度作一点修正而已。然而后印象派大师凡·高和高更采用了明亮的色彩,触动了这些青年画家内心的狂热,他们决定采用更大胆、更放肆的画法:让颜色摆脱物体形状的桎梏,不去理会它们本来的固有色彩。这些青年画家使用红、绿、黄、蓝等醒目的、强烈的色彩作画,把原色并列,用粗犷的笔触、动感的线条画出夸张、抑扬的形态,以此表达张扬的个性和复杂躁动的内心。图1是画展上最受到“拍砖”的作品——《戴帽子的女人》(马蒂斯画),由于巴黎的观众从来没有见过如此色彩强烈的画,当有人称之为“野兽”的时候,大家觉得十分贴切。其实,评论称这些画为野兽,也不是说画一无是处,甚至还有点称赞画家敢于创新的成分呢!画展结束时传来了喜讯,这幅画被一位美国收藏家以500法郎的体面价格买下,买主说:“(画)不同寻常的丑陋深深地吸引了我!”“这幅画太棒了!”初战告捷让马蒂斯信心大增,于是他紧紧攥着“颜色”做文章,博采众长,广泛吸收异域文化的特点,使野兽派绘画成为20世纪最具影响的两大流派之一(另一派是毕加索的立体主义),影响了后来许许多多的新画派,其气势真的有一股野性呢!

色彩为什么能够吸引人?

野兽派绘画能够在20世纪初林林总总的先锋画派里独树一帜,吸引观众的眼球,其关键就在于它鲜艳夺目的色彩。那么色彩为什么有如此的魅力呢?原因有两条:

1. 人类的色觉非常棒

经过漫长进化的人类拥有一套非常有效的色彩辨认、接收、传递、加工和分析系统:其一,人的视网膜上有三种视锥细胞,分别对短波(蓝、紫和绿色)、中波(绿、蓝、黄和橙色)、长波(红、橙、黄和绿色)的光敏感,较之许多只有两种甚至一种视锥细胞的生物,对颜色的分辨率要高得多,从理论上说人可以分辨上千万种颜色。其二,视网膜接收到的视觉信息通过两条通路传递给大脑的视皮层,其中通向颞叶的专门处理颜色等信息的通路,笔者戏称它为“贵宾通道”,因为它传递的信息比较集中,以保证信息的准确和完整。其三,人的大脑对色彩信息的处理具有强大的功能配置,例如V4就是我们熟悉的大脑视皮层里专门处理色彩的一个区域。

2. 色彩与人的情感关系密切

艺术史告诉我们:“没有一种视觉元素能够像色彩那样给我们那么多的愉悦。”正如诺贝尔物理学奖得主维尔切克所说:“色彩是大自然对人类的微笑。”确实,许多人都有自己喜欢的色彩,并且总是受到它的吸引:他们会穿某一种颜色的衬衣,把房间的墙壁涂成这种颜色,其动机就是喜欢。研究证明,色彩能够影响人的心理和生理反应。对此,笔者非常赞同英国心理学家布洛的观点。布洛是一位研究美学的心理学家,有一句脍炙人口的美学名言“距离产生美”就是他说的。他认为,色彩最容易引起人的两种心理活动:联想和移情,而这两种心理活动恰好是启动人的情感活动的金钥匙。人们在看到某种颜色时,往往立刻想到和它有关的事物,例如见到蓝,就想到天空和海洋;见到绿就想到草木,这些就是联想。联想可以把以往附着在某事物上的情感移到和它相关的颜色上去。因此,颜色对于这部分人所引起的情感往往很强烈。再进一步说,绿是一种比较明亮、养眼的颜色,于是我们把眼睛看了舒服的感觉移到颜色本身,让绿色与生命、健康、环保和生机勃勃联系起来,把它看成生命与自然的象征,这便是“移情”了。当然,这样的感受都是因人而异的,各人可以有不同的体会。不过,色彩绚丽的作品容易激起观众的感觉和共鸣却是不争的事实。至于为什么会引起这些心理活动?在此期间人的生理过程又是怎么样的?我们至今所知甚少。

野兽派画家用色有什么好?

声音虽然能够吸引人的注意,但是要构成和谐的乐曲,让人产生共鸣,就必须通过巧妙的配合。同样,明度、饱和度不同的各种颜色也要经过巧妙的组合和配伍,才能够成为色彩和谐的佳作。野兽派绘画大师马蒂斯、德兰等在用色方面不仅造诣很高,而且胆识过人。下面笔者通过几个实例说明之。

图2是野兽派画家德兰的《桥景远眺》,这幅画十分简略,却表现出画家艺高胆大的特点:色彩鲜艳而且和谐。因为画中央的红黄色与四周的蓝色是互补色,表示河道的蓝色里加入了不同明度和饱和度的、从蓝色到绿色的斑斑点点;在红、黄色彩的天空中也加入了明亮的金黄色(表示炽热的阳光),使整个画面犹如斑斓的彩虹!

色彩大师马蒂斯在用色上更是技高一筹,他的名作《奢侈》(图3)是一幅看似平常,却内含极其高超的用色技巧的作品。

一是和谐对称。 画中看到三个女人的形象:两个女人位于前景处,第三个女人靠近后景。前景中两个女人的稍微重叠确定了她们之间的联系和空间位置。第三个人看起来要小得多,因此也离得更远。画被分成三个区域:一是包含白色外衣的橘红色前景;二是位于中心部分的绿色水域;三是蓝色的天空、白云以及紫色和橘红色的两座远山构成的背景。这样一来,整幅画底部的色彩与顶部的色彩就对称了:前景中的白衣服与背景里的白云;前景中的橘红地面与背景里的橘红山峦;那裸露的黄色躯体同样也前后呼应。这几种对称的色彩的中心支点,是位于女人手里的那束花。这束花虽然很小,却能吸引人的眼球,因为花的边缘是用画中独一无二的纯蓝色勾勒的。

图2 德兰《桥景远眺》

图3 马蒂斯《奢侈》 |

图4 马蒂斯《宫女》 |

二是用色彩制造景深。 画面展示的是一个宽阔的空间:近景女人、岸边、远景女人、湖水、近山、远山、白云、蓝天,构成了由近及远的层次。大师巧妙地利用不同属性的颜色的互相排斥效应,把这些层次一一分离开来。特别是,通过色彩调节,在人物黄色的皮肤上掺了红色,绿色的湖水里掺了蓝色,也使两者间增添了互斥因素。总之,这幅画完全突破了西方用透视法构建空间的传统。画面显得很平,但由于色彩之间的巨大差别,使人物和景色产生了最大程度的分离。同时,又由于巧妙的色彩搭配和互补倾向,填平了其间的鸿沟。

野兽派出名后,马蒂斯曾经多次去邻近地中海的摩洛哥生活,那里炽热的阳光、绚丽多彩的海岸风光让他惊喜不已。他广泛地吸收非欧和东方艺术的传统,使画面充满了异国风情。特别是画中添加了大量的装饰性图案,使画更加丰富多彩。

图5 马蒂斯的剪纸作品

图4是马蒂斯这个时期的代表作之一。他以精湛的技艺描绘出女子富有质感的胸部和薄如蝉翼的衣裙。

马蒂斯晚年患有严重的风湿病,无法站立作画,于是改用剪纸来抒发自己的创作激情。他先剪了色彩纸,再把色彩纸拼成大幅作品。他的剪纸看起来放松,像是即兴之作,实际上是精心构思的。图5是马蒂斯的剪纸作品,风格体现了他一生的追求:“化繁为简,以简为生。”

野兽派绘画与神经科学的碰撞

且说马蒂斯满心欢喜地在画板上涂色泼彩,谁知道在不经意中动了一下科学家的奶酪。原来,与绘画联系密切的色觉问题是一个十分复杂的难题。在麦克斯韦提出光是一种电磁波并被赫兹实验证实之后,人们知道了所谓光的颜色是人接收到电磁波信息、大脑处理后得到的主观结果。大多数研究者认为:物体呈现的颜色取决于它反射最强的电磁波的波长。例如一个苹果呈红色,就是因为它反射的电磁波主要在红光波段。但是,这样的说法受到了法国科学家蒙日等人的质疑,因为他们发现某一个色块的颜色与它周围色块的颜色有很大的关系。为了对这个问题做深入的研究,美国物理学家兰德设计了一个实验。

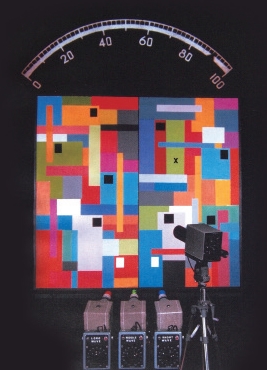

1. 蒙德里安色板实验

图6是一块画有多种颜色的面板(称为“蒙德里安色板”,只是风格有点像蒙德里安,与画家本人无关)。下方有红、绿、蓝三种光源(每一种光的强度可以独立调节)。在这块色板中,选一个绿色的条块(上面有“×”标记),通过调节相应的入射光源,可以让这一条块反射定量的红、绿、蓝三种光。反射出的红、绿、蓝光的强度,可以用精密的仪器(图右边的装置)测量出来。科学家请受试者观察那个带有标记的条块的颜色。当该条块反射30单位红光、60单位绿光、10单位蓝光时,受试者说看到的是绿色。重复上述实验,这一次让该条块反射60单位红光、30单位绿光、10单位蓝光,受试者说看到的还是绿色。这个结果有点让人意外,因为后一次实验中,反射的红光强度是绿光的2倍!多次重复这样的实验,得到的结果是相同的。

图6 蒙德里安色板实验。图

事实上,这样的结果也不难理解。因为绿色条块的旁边是两块深红色的条块,在第一次实验中入射的绿光比较强,绿色条块呈绿色是显然的。在第二次实验中,为了使该条块的反射红光达到60单位,绿光只有30单位,必须加强入射的红光,减弱入射的绿光。这样一来,虽然该条块的反射光中红光增强了,但是它旁边深红色的条块反射的红光更强;而该条块反射的绿光虽然减弱了,它旁边深红色的条块反射的绿光更弱,所以受试者看到的还是绿色。实验说明,物体的颜色不单是由它反射的最强光的波长决定的,还受到了周围物体反射光波长的影响。红苹果在不同的光照条件下,尽管反射光改变很大,但我们看起来它的颜色并没有太多的变化(仍然是红色),这种现象称为“色彩恒常性”,原来被认为是大脑的记忆在起作用,实则并不完全如此,视觉神经系统的比较、调节也很重要。所以,叔本华说:“颜色是心智的产物,而不是外部世界的产物。”此言不谬。

2. 色彩视觉的生理过程

那么人的色觉究竟是怎样产生的呢?英国伦敦大学学院教授泽基是从事这个领域研究的先驱者,他告诉我们:大脑为了确定某一色块的颜色,必须计算它的反射波与周围区域反射波的强度比率,这是大脑构建颜色的重要一环。大脑会分别对长、中、短波波段的光线至少进行三次比较,然后依据比率计算的结果给该色块一个解释,那就是它的颜色。但是,神经科学家再要进一步研究大脑内部的活动时碰到了困难。因为大脑视皮层里的每个细胞都具有专一性,如某个细胞只对红色有反应,另一个细胞只对某个走向的线条有反应,对其他的刺激不产生任何反应。受试者在观察色块的时候,为了计算这些比率,被观察的色块和周围必须有边界。有边界就有了形状,如直线、曲线或者斜线等,这对于只想了解大脑对“颜色”的认识的科学家来说,无疑是一种干扰。为了去除“形状”的因素,科学家选择了一些病人做志愿者,这些病人虽然因病(如一氧化碳中毒)失去了视觉,但是还保留了一点对颜色的感觉。实验结果证明,病人对色块的感觉果然与正常人不一样,只取决于它的强反射波,与色块原来的颜色无关。换句话说,病人失去了一种“比较视觉”的机制,无法像正常人那样,在“明暗变化”条件下保持对颜色的恒定性感觉。但是,这样的研究因为缺少病人做研究对象,难以大规模地进行。这时候,科学家惊喜地发现了野兽派绘画的特点:颜色与形状分离!泽基说:“野兽派艺术家采用了一套违背生理认知的方法:他们将形体涂上了和它们不相符的颜色,如此一来,颜色就可以从形体中解放出来。我们可以在马蒂斯、德兰等艺术家的作品中找到很多例子。他们的解决之道让我们得以一窥头脑运作的奥秘,因为我们可以通过显影实验,直接检视人们在观看正常和异常颜色的物体时,脑部活动的反应有何差异。”泽基研究团队通过脑部显影实验(PET/正电子反射断层扫描实验)发现,当受试者在观看马蒂斯等野兽派画家的绘画时,大脑的活动区集中在视皮层的V4区域。当受试者观看具有正常色彩的天然景物时,不但头脑中对野兽派绘画有反应的区域仍然会有反应,其他区域也会有反应。

通过一系列研究,科学家现在认为,人的色彩视觉的形成大致有三个阶段。第一阶段测量每个点的波长结构(V1区域视觉细胞负责);第二阶段计算比率构建色彩,避免波长变化的影响(V4区域视觉细胞负责);第三阶段赋予颜色(整合各个区域的信息)。

以色彩为旗帜的先锋画派

与人类历史上多次发生的科学与艺术碰撞一样,野兽派绘画与视觉神经科学的研究也擦出了明艳的火花。泽基教授感叹说:“艺术家以他们特有的技巧探究视觉脑的构造,所以艺术家其实就是神经科学家。只要我们有系统地研究他们的作品,就能从中发现科学家过去不曾发现的大脑构造定律。”

当然,野兽派画家创作之本来目的就是要“解放色彩”,让色彩在表达情感的时候发挥更强的力量。他们认为,对于绘画创作来说,色彩与情感的表达要比真实地再现客观世界更有意义。所以他们在作画的时候,激情四溢,为了获得明亮的色彩效果,常常把软管颜料直接挤到画板上。

马蒂斯喜欢表达一种轻松愉悦的情感。他说:“希望自己的画对每个人的心灵都能产生安抚和慰藉作用,如同一把舒适的安乐椅,让您在身体疲乏的时候可以坐下来休息。”

浓墨重彩的野兽派绘画风格很快震撼了整个欧洲画坛,20世纪初期风起云涌的先锋画派,许多都高举“解放色彩”的大旗,汇集成蔚为壮观的现代表现主义各种流派。其中最有影响力的如:给色彩以音律节奏感的康定斯基;赋予色彩运动感的德洛内夫妇;现代表现主义大师蒙克;用色彩表达抑郁情绪的罗斯科……从此,“色彩”与“形状”一样,成为艺术家最致力于表达的视觉元素之一!