第三节

复混肥施用技术

一、肥料混合的原则

将不同的肥料混合制成混合肥料,这个过程可以在工厂进行,也可以由农民根据需要自己混合。但肥料的混合并不是任意进行的,有些可以互相混合加工成掺混复肥,而有的则不能混合,若将其制成复混肥料,不但不能发挥其增产效果,而且会造成资源浪费,因此,在选择生产原料时必须遵循以下原则。

(一)混合后肥料的临界相对湿度要高

肥料的吸湿性以其临界相对湿度来表示,即在一定的温度下,肥料开始从空气中吸收水分时的空气相对湿度。一般来说,肥料混合后往往吸湿性增加,临界相对湿度比其组分中的单元肥料降低。结块与单质肥料颗粒表面的吸湿有关,吸湿性大的肥料易结块,这两种性质对于化肥的储存运输和施用很不利,肥料混施的原则要求混后吸湿性与结块性越小越好。如尿素与氯化钾随混随用,就是因为混合后吸湿性增强,久存会结块。实验发现,两者分开存放5天,尿素吸湿8%,氯化钾吸湿5.5%,而混合后吸湿达33%。

(二)混合后肥料的养分不受损失

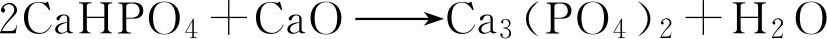

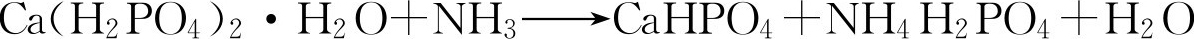

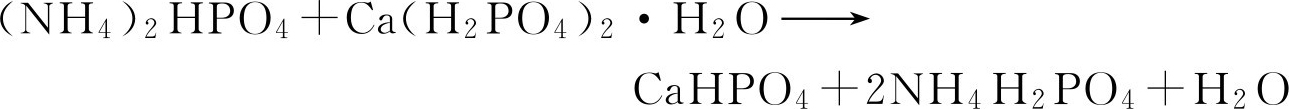

在肥料混合过程中由于肥料组分之间发生化学反应,导致养分损失或有效性的降低。主要反应如下。

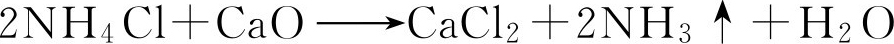

1.氨的挥发损失

铵态氮肥是腐熟程度高的有机肥,也含有较多的铵态氮(如堆肥、鸡粪等),与钙镁磷肥、石灰、草木灰等碱性肥料混合时易发生氨挥发,造成养分损失,故这两类肥料不能混合。

尿素与钙镁磷肥混合时虽不会发生氮素损失,但施入土壤后,尿素在脲酶作用下水解生成(NH 4 ) 2 CO 3 ,而且水解吸收土壤中的H + ,使施肥点附近土壤pH升高,再遇上碱性的钙镁磷肥极易造成NH 3 挥发损失,因此,尿素最好不要与钙镁磷肥混合或制成钙镁磷肥包膜尿素。

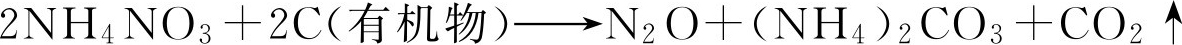

2.硝态氮肥的气态损失

硝态氮肥与过磷酸钙混合久存,易生成N 2 O而使氮损失,物理性质也会变化,与未腐熟的有机肥(如植物油粕等)混合易发生反硝化脱氮。

这两个反应都是慢反应,硝态氮肥与过磷酸随混随用,对其肥效的影响并不大。

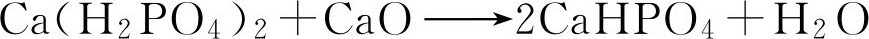

3.磷的退化作用

速效性磷肥如过磷酸钙、重过磷酸钙等与碱性肥料混合生成不溶性或难溶性磷酸盐而降低肥效。

尿素与过磷酸钙混合时,若物料温度超过60℃,会使部分尿素水解进而使水溶性磷活性下降。

磷酸二铵与过磷酸钙混合时也会发生类似反应。

因此在选择原料时,必须注意各种肥料混合的宜忌情况。

二、复混肥料的施用

(一)复混肥料的施用原则

复混肥料具有养分含量高、副成分少、贮存运输费用省、改进肥料的理化性状等优点,但除专用复混肥,其他复混肥存在养分比例固定、难以满足施肥技术要求等缺点。因此,施用复混肥料要求把握住针对性,如使用不当,就不可能起到应有的作用。科学施用复混肥料应考虑以下几个方面的问题。

1.选择适宜的品种

复混肥料的施用,要根据土壤的养分含量和作物的营养特点选用合适的肥料品种。如果施用的复混肥料,其品种特性与土壤条件和作物的营养习性不相适应时,轻者造成某种养分的浪费,重则可能导致减产。科学选择复混肥料应考虑的因素包括以下几个方面。

(1)根据肥料的特性施肥 复混肥料中的氮包括铵态氮和硝态氮两种,铵态型复混肥和硝态型复混肥在多数旱作物上肥效相当。硝态型复混肥在稻田中氮素易流失,在丘陵茶区,较多的年降雨量也可导致硝态氮的流失。此类情况下,采用铵态型复混肥比硝态型复混肥可获得更好的肥效,增产5%~24%。对于果树的幼苗及幼龄树,以铵态型复混肥的效果较好;在成龄和结果期以后,硝态型复混肥更有利于果树的吸收和运转。

复混肥料中钾的成分多为氯化钾或硫酸钾或者两种兼有。据国外研究报道,大部分作物,特别是谷类作物对复混肥中的氯离子没有不良反应,在硫酸钾的价格高于氯化钾的情况下,使用含氯离子的复混肥值得考虑。在水稻田中,施用含氯化钾的复混肥比施用含硫酸钾的复混肥具有更高的增产趋势,这与硫酸根的积累对水稻根系生长不利有关。因而稻田宜选用氯化钾的复混肥料,以获得更大的经济效益。但某些作物对氯反应敏感,如烟草、葡萄、马铃薯等忌氯作物,应使用低氯或无氯复混肥料。根据以往的试验,在茶园施含氯肥料容易产生“氯害”,将茶树也列入忌氯作物。中国农业科学院茶叶研究试验结果(1981)表明,成年茶园全年亩施氯化钾10kg以及幼龄茶园亩施5kg均未发现氯害症状,但每亩施用20kg以上,8天左右个别植物出现氯害现象,其程度随时间的延长和用量的增加而加剧。

复混肥料中的有效磷有水溶性和枸溶性两种。水溶性磷的肥效快,适宜在各种土壤上施用,而在石灰性土壤、碱土等pH较高的土壤上,枸溶性磷释放困难,肥效较差。

综合各地的试验结果,磷酸铵及尿素磷铵、尿素重钙、尿素普钙等复混肥料品种的肥效较为稳定,各类土壤、各种作物上均适宜;硝酸磷肥和硝酸磷肥系复混肥料不宜在水田和多雨的坡地上施用,可在旱地土壤上施用,对于缺磷严重的石灰性土壤则要求施用冷冻法生成的硝酸磷肥,其中的五氧化二磷水溶率高,有利于灰分的吸收;含钙镁磷肥的复混肥(如尿素钙镁磷肥系)应限在南方酸性或中性土壤上施用。含氯的复混肥料不宜在烟草、马铃薯、茶等对氯敏感的作物上施用;尽量在降雨量较多的季节和地区施用。在多雨的季节或降水较多的地区施用含氯化肥,氯离子可随水淋失,不易在土壤中积累,因而可避免对作物产生副作用。而无灌溉条件的旱地、排水不良的盐碱地和高温干旱季节以及缺水少雨地区最好不用或少用含氯化肥。

(2)根据作物的需肥特性施肥 根据植物种类和植物营养的特点不同,选用适宜的复混肥料品种,对于提高植物产量、改善农产品品质具有十分重要的意义。一般来说,粮食作物施肥应以提高产量为主,需钾量较少,我国北方土壤含钾较多,可选用氮磷复混肥料。豆科作物能够共生固氮,则以选用磷钾复混肥料为主。施用钾肥不仅可以提高经济作物的产量,更重要的在于改善产品的品质。如烟草施钾可以增加叶片的厚度,改善烟草的燃烧性和香味;果树和西瓜等作物施钾可提高甜度并降低酸度;甘蔗、甜菜施钾可以增加糖分,提高出糖率。因此,经济作物宜选用氮磷钾三元复混肥料。经济作物中的油料作物,因需磷较多,一般可选用低氮高磷的二元复混肥料或低氮高磷低钾的三元复混肥料。

(3)根据轮作方式施肥 因轮作制度不同,在一个轮作周期中上下茬作物施用的复混肥品种也有所不同。如在小麦-玉米轮作制中,小麦苗期正处于低温阶段,这时磷的有效性很低,而小麦这个时期又对缺磷特别敏感,应选用高磷的复混肥品种;而夏玉米生产期因处于高温阶段,土壤中磷的有效性高,而且又能利用麦茬中施用磷肥的后效,因此,可选用低磷的复混肥品种。在稻-稻轮作制中,在同样缺磷的土壤上磷肥的肥效是早稻好于晚稻,因为早稻生长初期温度低,土壤供磷能力低。而钾肥的肥效则在晚稻上优于早稻,因而早稻应施用高磷的复混肥品种,晚稻可选用高钾的复混肥品种。

2.复混肥料与单元肥料配合使用

复混肥料的成分是固定的,因而不仅难以满足不同土壤、不同作物甚至同一作物不同生育期对营养元素的需求,也难以满足不同养分在施肥技术上的不同要求(市场上虽然有专用肥出售,但能买到的品种有限)。在施用复混肥料的同时,应根据复混肥的养分含量和当地土壤的养分条件以及作物营养习性,配合施用单质化肥,以保证养分的供应。

单质化肥施用量的确定,可根据复混肥的成分、养分含量以及作物对养分的要求来计算。如每亩需施入纯氮15kg、五氧化二磷7.5g、氧化钾7.5kg,施用比例为1:0.5:0.5,若选用的复混肥品种为含氮14%、五氧化二磷9%、氧化钾20%的三元复混肥,50kg肥料含氧化钾10kg,钾的需要已满足,而氮、磷肥均未得到满足。因此,尚需再施用8kg的纯氮、3kg的五氧化二磷才能达到施肥标准,这就要通过施用单元肥料来解决。

(二)复混肥料的施用方式

复混肥料有磷或磷钾成分,磷和钾在土壤中移动困难,用作追肥肥效较差,同时大都呈颗粒状,比粉状单元化肥溶解缓慢,根据中国农业科学院土壤肥料研究所在小麦、玉米、甘薯、谷子等作物上的试验,在作物生育前期或中期附加单质化肥做追肥的条件下,复混肥料(无论是二元还是三元)均以基肥为好,特别是含有有机质的有机-无机复混肥作基肥施用才能取得最好的效果。

1.基肥

基肥又称底肥,是整地、翻耕时施用的肥料。施用复混肥料,可以满足作物前期对多种养分的需求,有利于壮苗,所以基肥充足是获得作物高产的基础。基肥的用量与作物种类、土壤性质等关系密切,其用量一般占施肥全量的50%~70%,是最主要的施肥方式。

不同的作物基肥的施用量和所占的比例是不同的,小麦、中稻等作物生育期较长,在150天左右,追肥的比重相对较大,基肥只占全生育期肥料用量的50%左右。而双季稻、晚稻等,生育期短,壮苗早发是增产的关键,这些作物应重施基肥,基肥占全生育期肥料用量的70%左右。基肥用量的确定应考虑到作物不同生育期的营养特性和营养元素在土壤中的变化。以磷为例,磷在土壤中很容易被固定,移动性小,虽然作物后期对磷的需求大,但后期把磷肥追施根系密集层很困难,施在表层又难以下移,肥效差,所以磷一般做基肥施用。早期磷素充足,植株可吸收并在体内贮存更多的磷素,对植物后期需磷多的时期,如大豆开花结荚期、甘薯块根膨大期,贮存的磷可以转移到缺磷的部位。所以要将大部分的磷素作为基肥施入。在土壤有效磷含量中等的一年生作物上,全部的磷均由基肥施入;在土壤缺磷较严重或寒冷的西北方单季作物上,磷肥用量大,可用70%的磷肥作基肥。可根据复混肥各成分含量和对作物施肥的要求计算用量,其中不足的养分可通过补充单元化肥而获得。

对多年生的果树等,基肥的施用有所不同,基肥是在垦植或改种换植时结合深耕改土而施用的肥料。基肥施用主要有两种方式,以果树为例,一种是定植或种子直播时挖深坑施入,另一种是每年秋冬在果树的周围挖放射状沟或环状沟进行深施,两者均称为果树的基肥。基肥的用量还要考虑土壤条件,应掌握“瘦地或黏性土多施,肥土或沙性土少施”的原则。因为瘦地苗期易缺肥,而沙性土保肥差在水田或多雨季节易渗漏,故在复混肥施用上宜采用“少量多次”的方法。

2.种肥

种肥指播种或移栽时施用的肥料。复混肥料原则上不宜做种肥,如果一定要做种肥,必须做到“肥、种分开”,相隔5cm为宜,以免烧苗。一些价格高的复混肥料大量施用代价太高,也可用作种肥(如磷酸二氢钾)。种肥主要能满足苗期对养分的需求。如磷肥,苗期作物根系吸收能力较弱,但有时磷素营养的临界期,这时缺磷造成的损失是以后再补充磷也不能挽回的。对土壤严重缺磷的土壤或种粒小、储磷量少的作物(如油菜、番茄、苜蓿等)施用磷钾复混肥作种肥,有利于苗齐苗壮。

3.叶面肥

叶面肥是作追肥用,喷施于作物的叶部和茎部。这种追肥方法称为叶面施肥或根外追肥。作物叶面的表皮和气孔能吸收水溶性矿质肥料以及某些结构简单的有机态化合物,如尿素、氨基酸等,叶部吸收的营养元素与根部吸收的营养元素一样,都能在作物体内部运转和同化。同时,因其养分运转速度快,如尿素叶面施用30min就可产生肥效,24h可吸收60%~75%,而施在土壤中要4~6天才能产生肥效。但是,根外水肥可供给作物的养分量很少,所费劳力支出太多,所以叶面施肥只能作为根部追肥的补充,在加强作物营养,特别是根部营养吸收无法进行的情况下具有一定的意义。

叶面肥残效时间短,一般需要多次喷施。常用作叶面肥的复混肥料包括磷酸二氢钾-硝酸钾等二元复混肥料以及聚磷酸铵等液体复混肥。目前,叶面肥常与农药和作物生长调节剂等混合使用,使之具有多种功能。叶面肥的施用应根据作物的种类和肥料的养分组成及比例,选择适宜的喷施浓度与施用方法。

在基肥不足或未施基肥时,采用复混肥作追肥也有增产效果,试验证明,复混肥作追肥时虽然能满足作物生育后期对氮素的需求,但复混肥中磷、钾往往不如早施时的肥效好。所以,对于生育期较长的高产作物,用复混肥作基肥,再以单质氮素化肥作追肥,经济效益更好。对不施基肥或基肥不足的间套种作物,需要追施磷钾复混肥时,可早追施复混肥。用复混肥追施水稻、小麦分蘖肥,晚玉米追施攻秆肥,棉花追施蕾肥,豆类在开花前追施苗肥,都有较好的效果。对茶树宜在生产前期追施。

(三)复混肥料的施用位置与方法

1.基肥

旱地的基肥采用全耕层深施的方法,是在耕地前将复混肥均匀地撒施于田面,随即翻耕入土,做到随撒随翻,耙细盖严。也可在耕地时撒入犁沟内,边施边由下一犁的犁垡覆盖,也称“犁沟溜施”。水田的基肥施用也可以采用类似全耕层深施的方法,先把肥料撒在耕翻前的湿润土面上,然后再把肥料翻入土层内,经灌水、耕细耙平。也可采用面施,面施效果与深施效果无明显差异。面施的方法是:在犁田或耙田后,随即灌浅水,撒施复混肥,然后再耙1~2次,使肥料能均匀地分布在7cm深的土层里。

2.种肥

种肥的施用包括拌种、条施、点施、穴施和秧田肥等施用方法。

①拌种:将复混肥与1~2倍的细干腐熟有机肥或细土混匀,再与浸种阴干后的种子混匀,随拌随播。

②条施、点施、穴施:条播的小麦、谷子用条施;穴栽的马铃薯、甘薯用穴施;点播的玉米、高粱、棉花用点施。具体的方法是:将复混肥顺着挖好的沟、穴均匀撒施,然后播种、覆土。要求肥料施于种子下方2~8cm为宜,避免肥料与种子直接接触而影响种子的发芽率,否则作物的出苗率下降、产量减少。