第五节

醛与酮的一般检验

醛和酮的分子中都含有羰基,它们能与某些试剂进行缩合或加成反应。因此,我们可以通过缩合产物或加成产物的生成来检验羰基。

醛分子中的羰基,与一个烷基和一个氢原子相连,容易进行缩合或加成反应,并且反应的速度比较快。酮分子中的羰基,因与两个烷基连接,因此,反应比醛困难,速度也比较慢,甚至不能进行。

另外,醛容易被氧化,而酮则不易氧化,所以,可采用弱的氧化剂鉴别醛和酮。

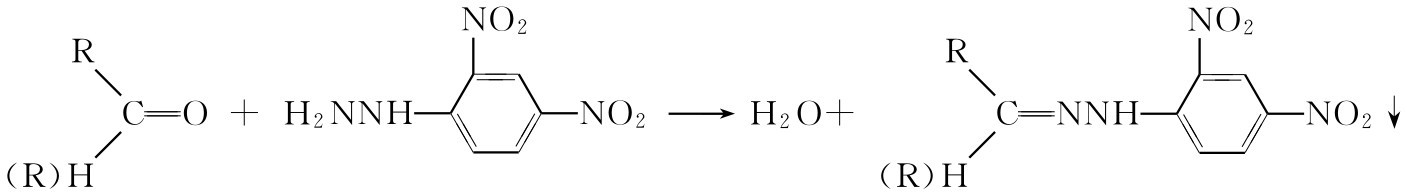

(一)2,4-二硝基苯肼实验

醛或酮能与2,4-二硝基苯肼反应生成黄色、橙色或红色2,4-二硝基苯腙的沉淀:

方法 在一中型试管中,溶解40~50mg试样于0.5mL甲醇或甲基溶纤剂(methylcello-solve)或其他能与水互溶的合适有机溶剂中,然后将此溶液加入到5mL2,4-二硝基苯肼试剂内。塞好试管,极力摇荡,如有沉淀产生,表示为正结果。如果没有沉淀生成,将混合物加热至沸30s,再摇荡。若有沉淀生成即表明醛或酮的存在,可加入数滴水促使沉淀析出。

2,4-二硝基苯肼试剂的配制方法:

A法 在50mL30%高氯酸(由商品60%高氯酸加等体积水稀释得到)中,溶解1.2g 2,4-二硝基苯肼,配制后将溶液储于棕色瓶中,稳定,可长期保存。

B法 取3g2,4-二硝基苯肼溶于15mL浓硫酸中。在缓缓搅拌下把所得溶液加入到70mL95%乙醇和20mL水的混合液中,过滤,滤液备用。

注意事项

①按A法配成的2,4-二硝基苯肼高氯酸盐溶液与按B法配成的试剂相比,A法配成的高氯酸盐在水中溶解度很大,便于检验稀水溶液中的醛;试剂较稳定,长期储存不变质。

②某些长链脂肪酮类的2,4-二硝基苯腙不是晶体而是油状物,例如,2-癸酮和6-十一酮等均如此。

③缩醛很容易被水解生成醛,也能得到正性结果:

④某些醇类易被氧化成为羰基化合物,在本实验中显正性结果,例如,苯丙烯醇、维生素A 1 及二苯甲醇等;甚至一些三苯甲醇(叔醇类)也能与2,4-二硝基苯肼发生缩合反应。

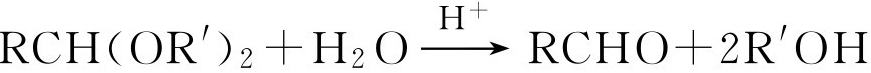

(二)偶氮苯苯肼磺酸实验

偶氮苯苯肼黄酸(A)的水溶液与醛类反应生成深红或蓝色溶液,显然是有偶氮苯苯腙(B)形成:

这个反应可用来检验醛。反应在强酸溶液中进行,并加热,反应产物在乙醇存在下用氯仿萃取。需要注意的是脂肪醛和芳香醛的缩合产物的颜色往往不同:前者为红色,后者为蓝紫色,借这个颜色反应足以区别脂肪醛与芳香醛。

酮类也能发生相似的反应,但反应速度比醛类慢得多。酯类、醇类、酚类、胺类、酰胺类、醌类、水合三氯乙醛等均无反应。

方法 于试管中将1滴试液、7滴试剂溶液及4滴浓硫酸混合。将反应试管插入沸水浴中30s,然后令其冷却。再加入数滴乙醇,加入足量的氯仿使之形成一有机层,加入约5滴浓盐酸,极力摇荡试管。氯仿层显红色或蓝色即表明正性结果。

试剂配制 溶解0.018g偶氮苯苯肼磺酸于100mL水中。

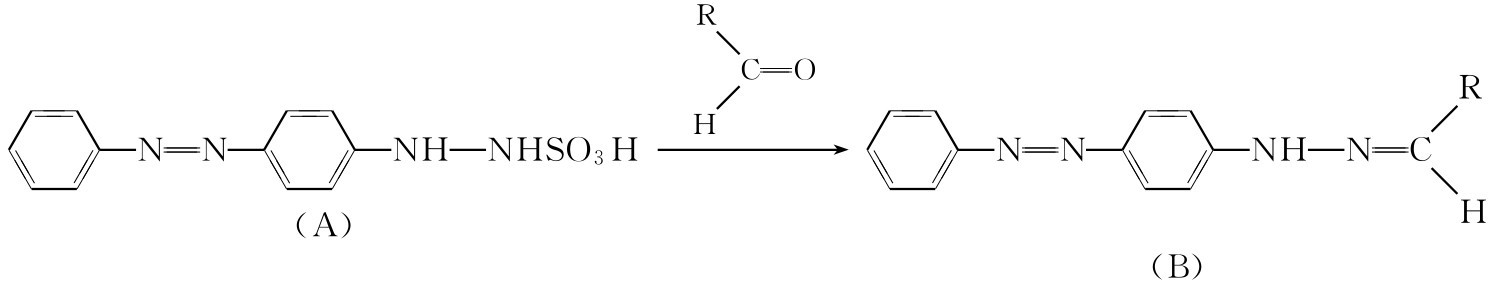

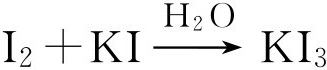

(三)次碘酸钠实验(碘仿实验)

凡具有甲基酮(CH 3 CO)结构或其他易被氧化成为甲基酮结构的化合物,均能与次碘酸钠作用,生成黄色的碘仿沉淀:

方法 将3滴液体或100mg固体试样溶于1mL水中(若样品不溶于水,则用1,4-二氧六环作溶剂)。加入3mL 10%氢氧化钠溶液,然后逐滴加入碘-碘化钾溶液,边加边摇动,直到溶液中有过量碘存在(溶液显棕红色)为止。将试管插入60℃的温水浴中,再加入碘溶液直到碘的颜色持续2min不退,然后加入数滴10%氢氧化钠溶液直到碘的棕色刚好褪去。自水浴中取出试管,加入10mL水稀释,若有黄色晶体碘仿析出即表明正性结果。碘仿熔点为120℃,在显微镜下观察其结晶形状(六角形)。

碘-碘化钾溶液的制备:将100g碘化钾和50g碘加到400mL蒸馏水中,搅拌,直到固体全部溶解。

此溶液由于三碘阴离子的存在而呈深棕色。

注意事项 本实验是甲基酮的特征反应。但是,凡是在本条件下能被氧化成甲基酮的仲醇,也能起碘仿反应。乙醛是唯一能发生碘仿反应的醛,乙醇是唯一能发生碘仿反应的伯醇,叔醇呈负性结果。但是,有些含有甲基酮结构的化合物,在本实验条件下能水解产生醋酸盐者,不发生碘仿反应。如乙酰乙酸及其酯类、乙酰苯胺等均如此。另外,1,3-二元醇也呈正反应。而CH 3 COCH 2 CN和CH 3 COCH 2 NO 2 等类型的化合物都呈负结果。此外,如果用1,4-二氧六环作溶剂,必须先作空白试验,检查其中是否含有能起碘仿反应的杂质。

次碘酸钠实验可以在显微镜载片上进行,碘仿生成后可以借显微镜来观察鉴定,这种办法特别适合于微量分析。

用下述试剂可以鉴别甲基醇和甲基酮;前者与此试剂不起作用,后者能起作用产生碘仿。试剂配制:取1g氰化钾、4g碘片和6mL浓氢氧化铵溶液,溶在50mL水中。

(四)银氨溶液实验(Tollens实验)

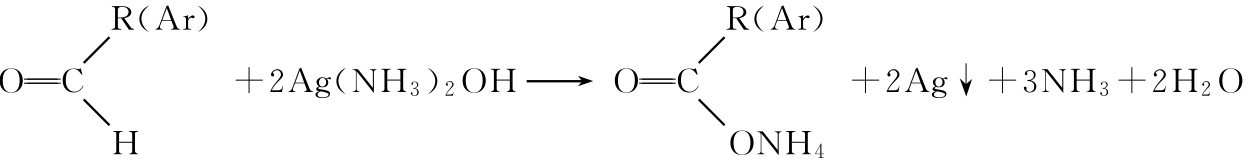

银氨配合离子通常称为Tollens试剂。当它与脂肪族醛或芳香醛反应时,银离子被醛还原成金属银,产生银镜。因此本实验也称为银镜实验。其反应原理如下:

酮类比较稳定,不容易氧化,无此反应。所以,可以用来检验醛类。

方法 将40~50mg试样放至2mL新鲜配制的试剂中,摇荡试管,并静置10min。如果没有银镜出现,将试管置35℃的温水浴中加热5min。若有银镜生成,表明正性结果。

试剂配制 将2滴5%氢氧化钠溶液加到2mL5%硝酸银水溶液中,摇荡试管,逐滴加入2mol/L氢氧化铵溶液,直到沉淀的氢氧化银刚好溶解为止。

注意事项

①凡易被氧化的糖类、多元羟基酚类、氨基酚类、羟胺类以及其他还原性物质均有这个反应。

②实验用的试管必须极干净。最好先将试管在10%氢氧化钠溶液中沸煮一会,弃去溶液,再用蒸馏水淋洗试管。在洗净的试管中实验时,往往可以在管壁上生成银镜。不过,当反应生成黑色金属银时,也作正性结果。

③托伦试剂放置日久能析出黑色的氮化银(Ag3N)沉淀,它受到振动时即行分解,并发生猛烈的爆炸,甚至潮湿的氮化银也能爆炸。因此,必须在使用时新鲜配制,绝不可配制大量试剂搁置备用。此外,反应时如果用灯焰加热,会产生具有爆炸性的雷酸银(Ag2C 2 N 2 O 2 )。因此,在反应时只能用水温热。实验完毕后,立刻把试管中的液体用稀酸酸化,然后倒入水槽中,不可久置。

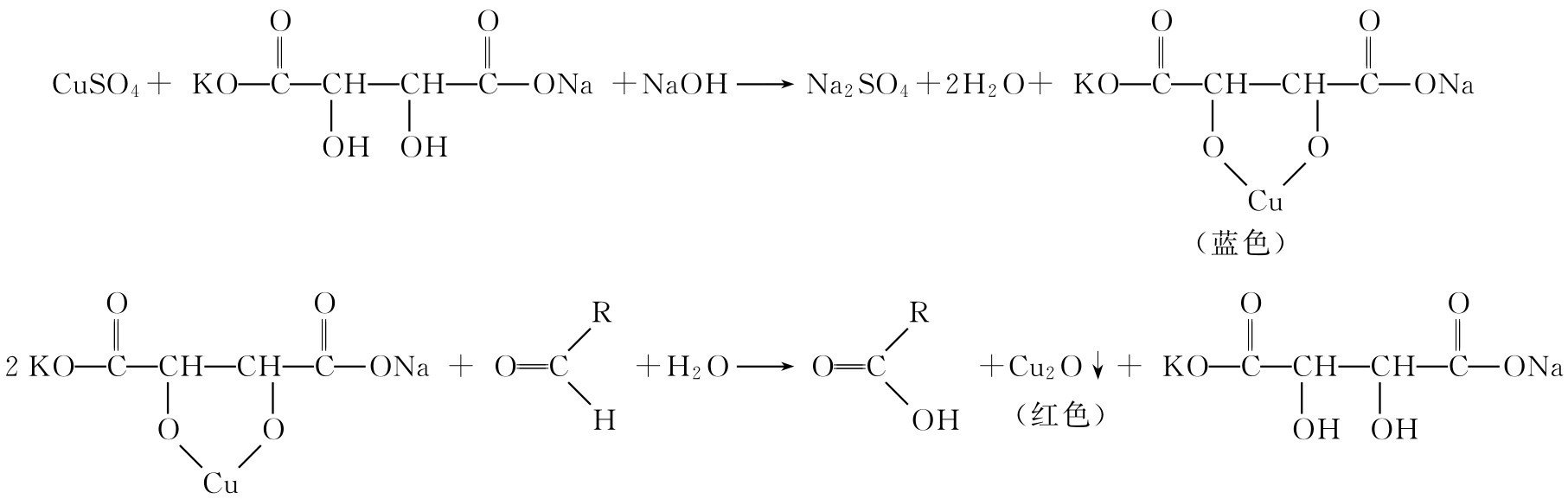

(五)斐林实验(Fehling实验)

斐林溶液是由硫酸铜和酒石酸钾钠在碱性介质中配制而成的蓝色溶液。它能使脂肪族醛和还原性糖发生氧化,产生红色的氧化亚铜沉淀而呈正结果。但不能氧化芳香族醛和非还原性糖类。其反应原理如下:

方法 取1mL斐林溶液A和1mL斐林溶液B,加入一支试管中,摇匀后,加入0.1g试样,混合后,放入沸水浴中煮沸5min,取出冷却。析出红色或黄色沉淀者,表示为正结果。

斐林溶液的配制

A液 取3.5g结晶的五水硫酸铜,溶于20mL水中,加1滴浓硫酸混匀后,用水稀释到50mL。

B液 取17.3g酒石酸钾钠和7.1g粒状的氢氧化钠,溶于40mL水中,再用水稀释到50mL。

本实验常用于鉴别脂肪醛与芳香醛。脂肪醛呈正结果,芳香醛呈负结果。正结果明显与否,与所用试样的浓度大小有关,当试样的浓度由小到大时,反应中的颜色由草绿色变到黄色,到橙色,到红色沉淀,甚至形成铜镜。

斐林溶液除主要用来鉴别脂肪醛和芳香醛外,还用来鉴别还原性糖和非还原性糖。还原性糖呈正反应,非还原性糖呈负反应。

此外,实验对苯肼、羟胺、酰肼、二苯羟乙酮、多元酚等很容易被氧化的物质,亦能产生正反应。

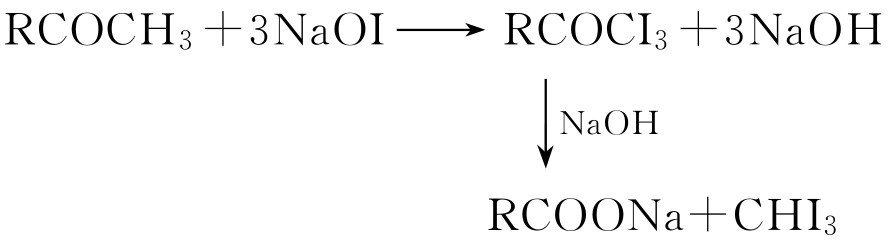

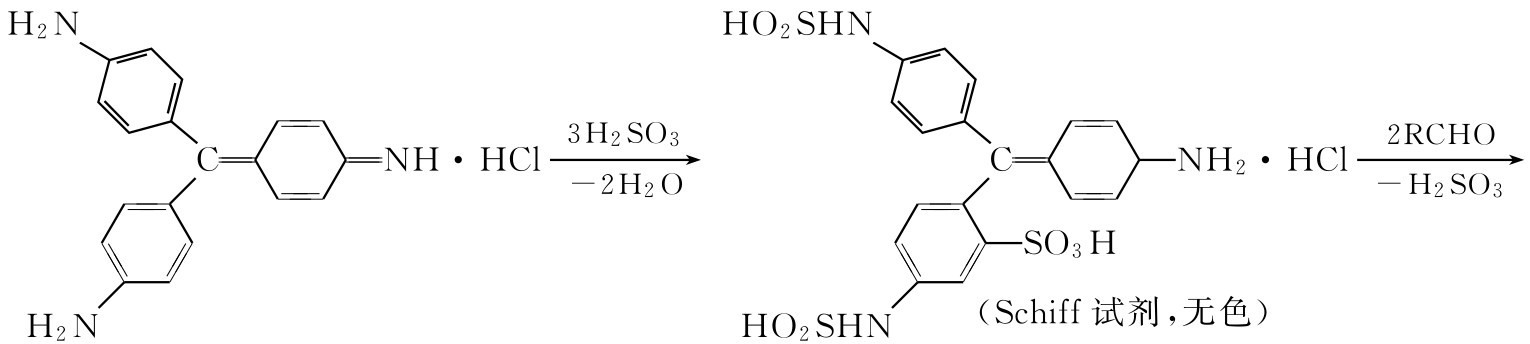

(六)消色品红实验(Schiff实验)

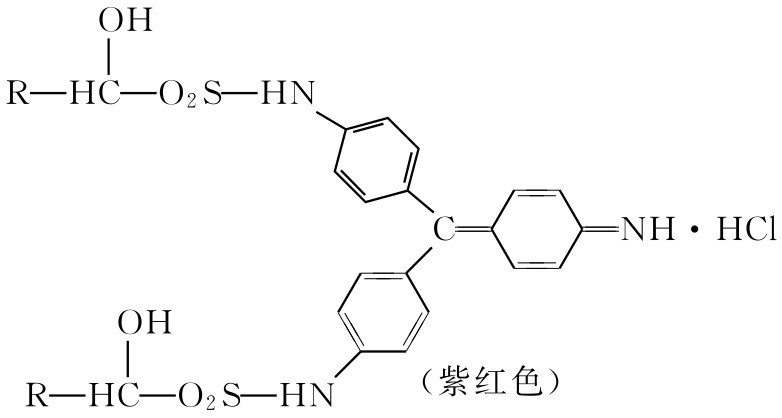

品红是一种粉红色的碱性三苯甲烷染料。当品红与亚硫酸作用后,即生成一种无色的品红醛试剂(又称Schiff试剂,无色)。此的Schiff试剂不甚稳定,易与二分子醛作用生成一种加成复合物。此复合物也不稳定,容易失去一分子亚硫酸,产生一种紫红色的醌型染料,其反应如下:

方法 加2mL消色品红醛试剂于试管中,加入2~3滴试样(不溶于水的试样,可事先溶于不含醛的乙醇中),摇动试管,在5min内,溶液呈紫红色者,表示有醛存在。

消色品红溶液的制备

方法一 溶解250mg碱性品红于50mL温水中,冷却后通入SO 2 至饱和,此时溶液的粉红色应该退去,再加入250mg去色炭,摇动,过滤,将滤液稀释至250mL后备用。若备用液久放后,又出现粉红色,则可在使用前重新通入SO 2 使其达到饱和后消色。

方法二 在100mL 1%的碱性品红水溶液中,加入4mL饱和亚硫酸钠的水溶液。将混合液放置1h后,再加入2mL浓盐酸,摇匀后,溶液应该无色。

本实验主要用来区别醛和酮,大多数的醛呈正结果,而酮类则不发生颜色的变化。

实验应在弱酸介质中进行,并且不能加热。因为消色品红醛试剂在碱性中或受热的情况下容易分解,放出亚硫酸,回复到碱性品红的粉红色。

某些甲基酮类和不饱和化合物能与亚硫酸起加成作用,使无色品红溶液变回原品红的粉红色,但不是紫红色。这种情况,不能认为是正反应。没有游离羰基的醛,如三氯乙醛,呈负结果。本实验也可用来鉴别甲醛和其他醛。在紫红色的溶液里加入1mL浓盐酸或稀硫酸后,紫红色退去者为其他醛,不退的为甲醛。缩醛5min后,甚至更长的时间后,呈桃红色,缩酮及双糖(麦芽糖除外)在一般情况下为负结果。