导言

四合院中的随想

午夜的微风里,布满枯黄皱纹的落叶一声叹息,宣告着北京深秋的到来。在过去二十五年的大多数时间里,我都住在清朝时期修建的四合院中。那里曾经是满族旗人的故居。等到了冬季,北方干冷的风沙穿梭在京城迷宫似的胡同小巷,使得这四合院又蒙上了一层孤独。

冬天的那几个月里,本该人声鼎沸的胡同却因风声而渐渐沉默。

记得夏天的时候,老人们在胡同里下棋、喝茶、吃烤羊肉串。嘻嘻哈哈的笑声混着幽默俏皮的北京话,一直响到傍晚。这些景象在冬日里都不复存在,取而代之的,是深邃蓝天的沉默,但这也正便于我清晰地思考。不时有成群的鸽子在靛蓝色的天空中飞来飞去,脚上挂着鸽哨。那是老北京人养鸽赏鸽的传统习俗。

清晨,我在院子后面的屋顶上练习气功时,看到一道紫霞挂在这座不夜城的上空,又因东方的红日缓缓升起而渐渐褪去色彩。在这番景象之下,古老内城的胡同纵横交错,向着四面八方蔓延开来。

这些胡同的布局在元朝皇帝忽必烈统治时期就有了雏形。13世纪的时候,忽必烈征服了南宋,统一了全国,定都在现在北京所处的位置,称其为“大都”。他请来了阿拉伯建筑师来设计这座新的都城,这使得这座城市有着和卡斯巴哈 (译者注:北非古城,位于阿尔及利亚首都阿尔及尔的东北部,是世界文化遗产) 一样蜿蜒曲折的小巷。尼泊尔的工匠建起了新都城的象征——妙应寺(俗称白塔寺)的白色佛塔。北京是文化的交汇点,是具有多元性、学习性和更高抱负的开放中心。

14世纪的明朝,汉人重新统治了中国。我住的那条胡同里,至少有三座佛教寺院都是在这个时期修建的。全国著名的工匠应征来到这里建造了紫禁城,又建造了无数的公园和宫殿,把北京变成了现在我们熟悉的模样。他们带来了有名的山西槐树,沿着胡同种上带来阴凉。今天,一棵巨大的槐树仍在我家的四合院里旺盛生长,成为夏日里绝佳的纳凉之处,不知不觉,把明朝的阴凉传送到了我们今天的生活中。

17世纪的清朝,胡同成为八旗子弟中正白旗人的居所。20世纪初,孙中山先生(他去世的地方只隔我家北面几条小巷)领导了辛亥革命,推翻了清政府统治,军阀开始混战夺权,胡同间便充满了暗算谋杀的诡计。后来,中国共产党带领中国人民,经历了艰苦卓绝的奋斗,才有了1949年中华人民共和国的成立。

胡同里这些四合院的门边,有着灰黑的砖墙和被时光侵蚀的石狮,承载了一段恢宏历史的分量。我对北京这座城市的感受,借已故作家韩素音的话来形容最为贴切:

“只有北京才是家。就算被放逐驱赶,也要想方设法回去。这片土地所有悲剧的底色,却是根深蒂固的平静,是不可动摇的和谐。这里的美丽,因庄严沉痛而愈加凄美。我们脚踩的每粒微尘,都饱含着丰厚的历史,对兵荒马乱的厌倦,还有古老的荣光。这里的一切,都赠予着我们超越时代的明智与独特。”

2018年的初春,我在北京东城区四合院的家中沉思。在一片静寂中,我回想了这里过去四十年的历史。我不仅是一个旁观者,更是一个参与者,是中国改革开放与现代化历程中连锁反应的一分子。这一系列变化的价值只有在复杂深厚的历史背景下才能体现,而造就这历史背景的能量源泉正是在北京的中心。

西方的看法

西方世界看中国时,常常会有一些误解和偏见。当众多的误解和偏见合为一体时,就形成了一个只会曲解中国内部事件和变化的笼子。西方对中国的种种看法,就常被这个笼子束缚而显得局限。中国人曾贴切地称这种现象为“戴着有色眼镜看世界”。不幸的是,西方的这个笼子却不会轻易瓦解,因为它源起于数百年累积的误导性信息和自以为义 (译者注:源自《圣经》约伯记32:2,大意为自命不凡,认为自己总在做对的事情) 的信仰,还有殖民者骨子里的优越感。

西方对中国的种种看法始于800年前。当时,一些蒙古游牧民族的人穿越了西伯利亚平原,途经现在的俄罗斯和东欧所处的地区。这是历史上“西方”第一次真正遇见“东方”。蒙古军队很喜欢运用一种“打了就跑”的突袭战略,留下了千疮百孔的城市和流离失所的百姓,让欧洲颇为震惊。在欧洲人眼里,蒙古人冷酷无情,所向披靡,势不可当。但实际上,蒙古人的战略独树一帜,并且包容开放,乐于吸收被征服的每一种文化的精华。

13世纪初期,欧洲本质上是内向的,沉醉在盲目自信的优越感中。那时,基督教教义是欧洲知觉世界的基础,这些教义阐释世间万物,辩护着所有政治手段,无所不用其极。东方所发生的一切也只能在这个框架里被讲述,因为只有牧师和神父才会读写,包括很多统治阶级在内的其他人其实都是文盲。

蒙古知觉外部世界的方法却与欧洲完全不同——他们的扩张即是对不同文化的兼容并蓄。每一次侵略后,一批被俘获的文人巧匠就会被送到蒙古帝国的首都哈拉和林,开始服务这个日益庞大的帝国。这么做的结果是形成了一种宗教包容的思想:蒙古帝国对佛教、基督教、伊斯兰教都不排斥,当蒙古盛行着这种兼容并蓄的思想时,欧洲大大小小的基督教派还在为了细小的教理差异或对“神”的一点不同阐释而互相攻讦。

历代以游牧为生的蒙古铁骑并不把农耕民族放在眼中。在他们眼里,当时的西方就是一个落后的农耕社会,农民遭受着封建制度的剥削压迫。这些剥削压迫又因宗教信仰而倍加沉重。因此,对于蒙古人来说,占领并统治欧洲是天经地义的事情。但欧洲人只以纯粹的神学思想来看待蒙古的威胁:他们视蒙古人为一心摧毁基督教世界的黑暗力量。所以当时欧洲的世界地图上,亚洲地区遍布狗头人和其他各种根本不存在的怪物,散播着可怕的谣言,把东方的一切都贴上“享乐主义”和“神秘主义”的标签。

不过有一个清楚的事实就是:蒙古的军力是强于欧洲的。因为蒙古人重视战略战术和武器装备,而不是简单地关心士兵的数量和力量。尽管那时欧洲已进入文化形成的关键时期,欧洲人还在以军队人数来衡量军力的强弱。

欧洲人认为,参战人数的多少能直接决定战争的胜败,战士们的战斗能力倒不那么重要。于是铠甲便成了欧洲人作战的关键:因为穿了铠甲的士兵在战场上更容易存活,参战人数的优势便更能够得以发挥。不过,获得铠甲是需要金钱的,骑士制度便成了封建经济制度的一部分。在封建经济制度里,统治阶级利用宗教使人们辛勤劳动,然后对他们的劳动成果征税,再利用税收购买或制造武器装备来防止人民起义并对外扩张。这种模式在欧洲一直沿用到现代,成了20世纪军队、企业、政府三者共生共荣的基础,后来被自由经济学家加尔布雷斯 (译者注:加尔布雷斯John Kenneth Galbraith,美国经济学家,新制度学派的主要代表人物称为“新工业国”) 。

和欧洲军队比起来,蒙古军队没有厚重铠甲的束缚,因此十分灵活善变。当欧洲军队排列整齐得像金宝汤罐头编者注:金宝汤公司是美国的一个罐头汤生产商)时,蒙古士兵快速移动,四处埋伏并设置陷阱,不断包抄攻击敌人的侧翼,或直接将敌人团团包围。欧洲人对此毫无招架还手之力,他们的身体被束缚在厚重的铠甲之中,正如他们的思想还被禁锢在误解外界的牢笼里。

后来,蒙古人不再向西远征。欧洲得以喘息,封建制度依然存在。在这段和平时期,马可·波罗为黑暗中的欧洲带来了黎明的曙光。他来到东方,拜访了忽必烈大汗,将东方的一些先进思想文化带回了欧洲。这些先进思想文化在中国家喻户晓,但欧洲人却是闻所未闻。除此之外,他还带回了一项新技术:火药。从此,欧洲人炸开了束缚自己的枷锁。

四百多年后,欧洲人已能够熟练运用火药,于是试探着来到中国的国门前。此时欧洲的军事技术已经史无前例地超越了东方,他们有着可同中国叫嚣的军事资本,历史的天平正朝着西方倾斜。尽管如此,他们对蒙古人恐怖而又神秘的回忆依旧挥之不去。

这时,中国的统治者早已不是蒙古人,而是满族人。但欧洲人仍像他们的前人一样,在这里如饥似渴地汲取着中华文化的精髓。他们发现这个国度精致富饶,延续着当年惊艳马可·波罗的东方奇迹。但很快,西方的态度由羡慕变成了觊觎,这片宝地成了占领的目标。

欧洲人的思维定式丝毫没变。他们心中的宗教教义和优越感使他们对侵略感到心安理得。传教士眼里,中国人只是一大群没有受到教化的“异教徒”。政客则是大力鼓吹这个观点,因为这有利于他们对东方经济殖民的目标。随着西方工业化的发展,西方正寻找着一个能够扩张并最终被控制的新市场。

从19世纪到20世纪,西方一直为自己在中国的所作所为,寻找着看似合理的借口。他们有时从教义出发,声称他们有着转化“异教徒”的使命;有时又从政治立场出发,强调开拓新市场的任务。不知哪一个是他们的真正意图,或者二者都是。欧洲仍然流传着关于蒙古人的古老传说,尽管已经过了好几代人,欧洲人却对那时的中国记忆犹新。西方政府便利用了这一点,为操纵中国政治、榨干中国经济找寻借口。

到了20世纪60年代,美国政府担心中国的影响力会覆盖整个东南亚,即出台了“遏制政策”。按照杜勒斯(John FosterDulles)的“多米诺理论”,这种“红色威胁”会从中南半岛的南部开始蔓延,最终会吞没澳大利亚和新西兰地区。于是,美国政府在20世纪60年代,利用各种政策,开始以好莱坞式的浮夸宣传抹黑中国共产党,进一步加深了西方人的偏执,最终造成了一种“中国会在20世纪重现13世纪蒙古式扩张”的错觉。“多米诺理论”发生在20世纪五六十年代,是在当时的历史背景下的特定产物,但不幸的是,它的宣传至今仍误导着美国政策制定者的想法。当今的美国政府依旧沉浸在中国对外扩张的幻象里,仍在潜移默化地奉行着当年的“遏制政策”。

中国的目标是大力发展经济,增进人民福祉。在过去的四十年里,中国为这个目标做出了许多尝试,有成功,有失败,积累了丰富的经验。同时,中国也愿意与其他发展中国家分享这些经验与知识,为它们的基础设施建设提供力所能及的帮助。然而,美国政府的决策层却对中国的崛起嗤之以鼻,而且是不假思索的,如同患了自闭症一般。

当报道中国时,西方媒体往往选取一些极端少见的奇闻怪事,并不考虑主流的一些思想与活动。这种对中国的片面报道早已屡见不鲜。作家斯特林·西格雷夫(Sterling Seagrave)在《龙夫人:慈禧故事》里就谈到了清末时期西方对中国的报道:

在华洋人对中国历史知之甚少,就那点可怜的知识,也是从通商口岸的中国买办或雇佣的翻译那里听说的。他们自己所知不多,但也不在乎什么客观公正,总是编出一些五花八门的东西,去填补他们知识的空缺。因为假装对事情的来龙去脉了如指掌,实在是至关重要。在上海长廊酒吧的推杯换盏之间,在新开跑马场上的飞短流长之中,西方人把误传的消息和想当然的揣测混在一起,再通过书信、日记、论文、演讲、外交报告和新闻报道将其传递到世界遥远的另一头。在那里,人们都把这些当作了事实。

时至今日,很多被认作“中国事实”的消息依旧是西方媒体以类似方式得来的。西格雷夫对上海通商口岸上投机炒作的描写也同样适用于现在的香港地区——绝大多数西方记者的“中国独家报道”都在此地诞生。西方媒体给出的分析往往是简单片面的,将中国政治走向视为两股极端派系的斗争。然而,这种极端派系其实并不存在。对中国复杂政治进行深度分析的任务留给了学者和作家,例如威廉·奥弗霍尔特(William H. Overholt)。在他所著的《中国:下一个经济超级大国》里写道:

每一位研究中美关系的历史学家都面临一个共同的谜团,那就是为什么外界没法学会去欣赏中国发展的积极一面。任何一个东欧国家的领导班子只要完成了中国在1994到1995年间的一到两项成就,都会被媒体当作天才一样歌功颂德,但中国的大多数成就却丝毫吸引不了西方媒体。以至于大部分美国民众(通过媒体报道)觉得,中国在那段时间里除了压迫人民和计划解放台湾以外,什么事情也没有干。

报道中国的负面新闻本没有什么错,但仅仅只关注这些东西并不会帮助到要来中国的西方人,他们的政府也无法有效地解读一些事件,无法把当下中国发生的经济、社会、政治改革放置于正确的背景之中。说到这里,新加坡前国务资政李光耀反复强调的观点则不容忽视。他认为,发达国家担心中国会成为下一个经济超级大国——一个有着13亿人口的巨大国家,因此在阻碍中国经济增长的方面他们有着共同的利益。

如果我们从李光耀的分析出发,那么似乎(或已经可以得出结论)这种已经成为主流媒体趋势的论调,实际上是服务于一些国家的政治目的——他们企图遏制中国经济增长并最终自己成为世界强国。

西方的动机

圆明园是康熙、雍正和乾隆皇帝主持修建的建筑奇迹,也曾是清代皇室光辉与优雅的缩影。它是一连串的宫殿群,更有花园和童话般的亭台楼阁遍布其间,水晶般闪耀的湖泊上架着一座座精致的桥梁。圆明园的存在定是会惹恼西方人的。它的辉煌曾向西方证明:欧洲尚未达到中国已享千年的先进文明水平。

今天,如果你来到现代北京的郊外,漫步于圆明园公园,你却无法看到那样的辉煌——圆明园的绝大多数东西都被毁坏了,只剩下那些烧不掉的石基。石基上还标记着木柱曾经的位置,它们曾一同支撑着朱红色的古典宫殿楼阁。宫殿里曾摆放着中国历朝历代传世之宝,而如今,宫殿已不复存在,里面的珍宝在一些欧洲国家的博物馆里展示——正是这些国家当年派兵洗劫了圆明园。

今天,当你走在断壁残垣之间,你只能独自思索,究竟是怎样的仇恨才能造成这样的破坏。

1860年,英法联军进攻北京,只为一个目的:政治上削弱中国,经济上迫使中国向西方开放。此时,咸丰皇帝早已逃到北方的承德,住进了过去狩猎的行宫。他富有干劲的弟弟恭亲王奕,成为当时的外交官。奕

拒绝打开北京的城门,将外国军队拒之门外。

拒绝打开北京的城门,将外国军队拒之门外。

攻不下中国政治的神经中枢,英法联军就转而攻击文化的要害。他们发现,城墙外还有圆明园和颐和园,里面供奉着巨大财富。于是英法联军冲进宫殿,抢光他们能想到的,破坏他们带不走的。价值连城的珍珠、玉石、红宝石和黄金被一抢而空,百年历史的花瓶被砸碎,无价的画作被肆意焚烧,皇室精心饲养的京巴狗被头朝下地扔进井里,绣金的龙袍被堆在一起烧掉。

整个圆明园和颐和园都被送到了火把之上。北京城上空的黑烟持续了好几周。破坏是巨大的,而且是执意完成的,其传达的意图很明确:对中国有直接商业价值的宝物将被外国势力占有,有文化价值的东西将被彻底摧毁。

不久,奕

开启谈判。西方列强表示想进到城内,要求打开城门。奕

开启谈判。西方列强表示想进到城内,要求打开城门。奕

最终被迫接受,北京城门洞开,外国军队一拥而入。此外,他们还签署了一系列不平等条约,开放了包括天津、南京、上海和广州等在内的通商口岸和商埠,列强在中国的占领区域也正式归列强管辖,有损列强利益的中国法律在这些区域不再适用。

最终被迫接受,北京城门洞开,外国军队一拥而入。此外,他们还签署了一系列不平等条约,开放了包括天津、南京、上海和广州等在内的通商口岸和商埠,列强在中国的占领区域也正式归列强管辖,有损列强利益的中国法律在这些区域不再适用。

要想理解当下中西关系的动态发展,这些事件的背景是不容忽视或者遗忘的。我不是说我们还要继续为历史遗留问题刨根问底、打抱不平,但中西关系确确实实是从这样的一个历史背景下建立起来的。

显然,西方列强并不想推翻清朝帝制,他们有意不去打击封建中国的政治体系的根基。进一步说,他们只是想获取,甚至控制中国的资源。留下这个脆弱的政治体系只会对他们更加有利。

同样的,在另一个历史时期里,中国共产党有着强烈的国家民族主义意识,而国民党政府却多次为经济利益妥协让步。因此对于企图掠夺中国资源的外国势力而言,中国共产党执政势必会比国民党执政给他们带来更多的阻碍。这也是为什么美国多年来(甚至到今天)一直宣扬并支持台湾地区;这也是为什么从比尔·克林顿到乔治·布什,从奥巴马到特朗普,历届美国政府都把议程设置的重点放在了妖魔化与限制中国上。

晚清时期,西方对华政策有以下要点:能够无限制地进出中国市场,即能够在无关税和其他限制的情况下向广大中国人民售卖西方的工业制成品;能够利用廉价的劳动力,无限制地获得中国的天然制品和手工艺品;能够控制贸易往来。西方列强明白,一个脆弱的政治体系必须容忍他们的利益和商业统治。此外,要点还有:外国势力在华不受中国法律和外国法律约束,租界区域被他们所管辖,他们有着符合外国利益的完全外交豁免权。

这些要点至今仍是西方外交举措和西方商业利益集团打开中国市场方式中集体无意识 (译者注:集体无意识是心理学家荣格提出的心理学用语,简单来说是由遗传保留的无数同类型经验在心理最深层积淀的人类普遍性精神) 的一部分。在很大程度上,西方同中国的外交关系是受大型企业利益所驱动,这些大型企业寻求获得中国巨大市场潜力的途径,毕竟中国是世界上人口最多的国家(中国有着近世界四分之一的人口,这是市场统计中一个惊人的事实)。

中国政府规定,在外国投资时禁止产生任何“依赖”关系。这样避免了类似于之前西方发达国家与拉美或非洲那种纯粹的贸易依赖关系。在依赖关系中,工业化国家将成品出口到欠发达国家换回待加工的原材料,再将原材料加工后卖回欠发达国家。这样形成了一种螺旋效应,使得欠发达国家依旧不发达,资本继续集中在发达国家。欠发达国家开始依赖发达国家制造的成品,发达国家则通过不断制造成品而变得越来越富有。

因为意识到了这种依赖关系的风险,中国同其他发展中国家一样,认为“美国价值观”的推行是美国为其他国家依赖美国产品而设计出的阴谋。如果中国能够用自己的技术生产出自己的产品,而售价低于美国产品的话,也许有一天,美国人会发现自己反倒依赖于“中国制造”了。

中国正推行着市场经济政策,实际上已经创造了世界最自由开放的经济体之一。中国人民不可思议的力量正蓄势待发。这股压抑已久的能量被40年来的改革释放开来。中国发展已经进入成熟期——这是这个时代的事实。负面新闻、历史误解、被误导的敌意和情绪,或是“遏制政策”都不能改变一个事实——21世纪是中国的世纪。

当下的动机

1996年,开放格局与浪潮对我这种在中国生活和工作的外国人而言是显而易见的。我曾是一名建议跨国企业进入中国市场的律师,同时我也是越南、老挝、柬埔寨的中央银行顾问,帮助他们完成从计划经济到市场经济的过渡转型。此外,我还是中国金融改革的顾问,主要参与构建国有企业改革的蓝图。这一步是中国向社会主义市场经济改革的一块重要基石。

那一年,我写了一本书,名为《中国第一》(书名是和《日本第一》开了个玩笑,那本书是哈佛大学教授傅高义所著,比我的书早出版十几年,主要介绍了日本国内经济的崛起)。在《中国第一》里,我预测了中国会崛起成为一个经济强国。我并不是用什么巫术来做预测,但西方媒体和政策制定者总觉得我的预测非常激进且不切实际。

我每天都会同中国的政府官员打交道。要么是为我的外国投资者客户获得行政审批和政策指导,要么是向中国官员介绍其他国家经济发展和工业化的方式,为他们提供建议。我可以获知当下五年规划中的计划和项目,也可以了解下一个五年规划的内容。领导层对未来的愿景无比清晰,他们要坚持完成计划的决心也同样明确。

《中国第一》这本书反映了中国人民脱贫致富的愿望与志向。难怪西方媒体和政治精英都认为我的书是“亲华派”的书。就像之前的埃德加·斯诺(Edgar Snow)一样,我很快也被贴上了“马克思主义者”和“共产主义者”的标签。

2001年,我写了另一本书,名为《中国的世纪》。书中有一个直接明确的论断:19世纪属于英国,20世纪属于美国,21世纪将属于中国。与此同时,一个叫章家敦(Gordon Chang)的美国人,因为不满自己在中国的经历,写了一本与我观点矛盾的书叫作《中国即将崩溃》。他做出的假设是:中国如果不接受美国式的民主,其经济将会在五年内崩溃。

这两本书激起了对于中国的两种矛盾观点的论战。我的观点代表着“中国世纪论”,而章家敦的观点则代表着“中国崩溃论”。当时,美国驻华大使馆的政治顾问(实际上是仅次于大使的二把手)严肃地对我说,美国国务院认为“中国崩溃论”才是正确的。他对我宣称:“不管是不是在五年之内还是更久,只要中国不采取美国式的民主,中国经济终将崩溃。”他告诫我应该改变观点了。

当然,17年后的今天,中国的经济并没有崩溃,反而是变得更加强大且具有活力。相比之下,美国的生产率却每年连续下滑并开始负增长。如今,随着特朗普为美国提出了“法西斯”般的议程,一场有活力、有组织的“反法西斯运动”正抗议着美国政治。我们可以发现,美国的民主如今已经变了,且正饱受美国人民严厉的质疑。很多欧洲人现在也开始反思,美国价值观是否还有“普世价值”的约束力,是否需要一个新的价值观了。

过去的四十年间已发生了巨大的变化。2018年,中美对于我们未来的愿景已截然不同。特朗普总统领导的政府拒绝相信气候变化是科学的事实,撕毁了联合国气候变化框架公约下的《巴黎协定》,公开振兴化石燃料。同时,他还诋毁可再生能源,退出了联合国教科文组织,无视联合国进程与多边贸易协定,威胁和对抗其他国家,只顾坚持“美国优先”的政策。

与此同时,中国正进入了一个“新时代”,将生态文明写入国家政策,在可再生能源解决方案上已成为全球领先者。习近平主席领导的中国领导层坚持完成联合国维护世界和平发展的进程,利用多边贸易和技术交流推动全球化发展,通过理性对话和经济赋权寻求结束对抗。经过四十年的改革开放,中国正放眼全球,奉行并推广着“人类命运共同体”的概念。

未济

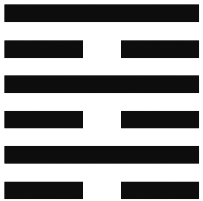

Weiji•Revolution

竭海求珠之卦。

忧中望喜之象。

The image is emptying the lake to find the pearl The symbol is that worry proves a blessing to most people.

——I CHING

《易经》