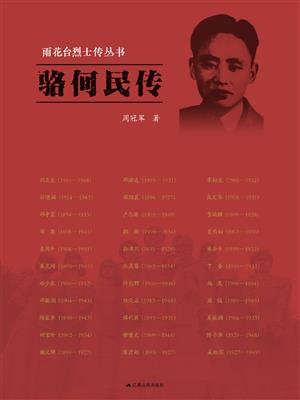

生在扬州

扬州地处江苏省中部,长江与京杭大运河交汇处,水道纵横。这一独特的地理位置和优越的自然环境,造就了扬州自汉至清近两千多年的繁荣,并伴随着文化的兴盛。扬州城因水而兴,其繁荣史总是和整个国家的盛世重合。隋唐、明清时期的扬州,财富、资本高度集中,一度成为中国东南部的经济、文化中心。扬州被誉为“淮左名都,竹西佳处”“扬一益二”。

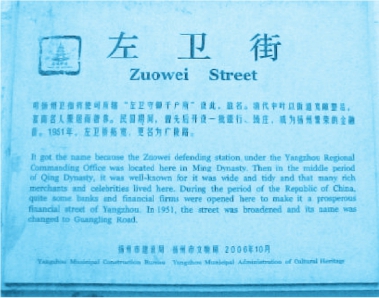

然而近代以来,随着西方列强用坚船利炮轰开了中国的国门,中国逐步沦为半封建和半殖民地国家。特别是伴随着现代交通工具和工业革命的兴起,民众的生活、生产方式也随之发生变化。扬州在这一大环境之下,经济逐渐走向衰落。到了清末民国初年,扬州的经济、文化已经接近于“泯然众人焉”了。在这样的背景下,扬州不断调整,努力用自己的辉煌史来承接时代的变迁。从扬州左卫街的变化,可以窥出点点滴滴。

左卫街遗址纪念牌

说起左卫街,中华人民共和国成立后在扬州出生的居民,恐怕大多数人都没有什么直观的印象,多数人也不知道此地名的由来。但在老扬州人的记忆里,它可谓大名鼎鼎。左卫街位于现广陵路西段,其得名源于此处为明代扬州卫指挥使司下属的左卫千户所廨宇驻地。到了清末至民国期间,左卫街成为扬州的“金融一条街”。这里钱庄遍布,有怡大、怡生、华隆、恒丰、惠余、元丰、志和、信和、恒泰祥、德余、生余、庆余、汇昌永、永康、元昌等近20家。除了传统钱庄,左卫街上还有多家银行,如大清银行扬州分号、裕宁官银钱局扬州分局、中央银行扬州分行等银行。左卫街钱庄银行望衡对宇,成为当时扬州名副其实的金融中心,称得上是扬州的“华尔街”。它见证了扬州这座古城千年的兴衰更迭。

民国时期的左卫街街景

1914年1月7日,寒风萧瑟,时节已进入旧年将尽,新岁渐来之际。扬州东关街向北城墙根附近原是枪毙犯人的场所,过去称之为花旗所。距离花旗所不远的地方,有一户书香人家,这一天有个婴儿呱呱坠地。“是个男孩,小讨债鬼!”接生婆笑嘻嘻地对这家主人说。这户人家姓骆,父亲叫骆国章,出生的这个婴儿是他家第三个孩子。抱着襁褓中虎头虎脑的婴儿,望着床上因为生产疼痛而疲倦不堪的妻子,他又一次感受到肩上的责任。

骆国章,字治丞,是清朝末年扬州的秀才,论学识,考个举人是不成问题的。可惜时代变迁,清朝灭亡,科举制被新式教育代替,他这个愿望显然是不可能实现了。于是他进入江苏省立第八中学(现扬州中学)

1918年,省立八中全校师生合影

当了国文教员。骆国章为人谦逊和善,一副书生心肠,教学水平也是蛮不错的。骆国章在此之前已经有了一双儿女。女儿骆桂珍,字香白,1904年出生;儿子骆家骅,字孟开,1907年出生。骆国章希望自己的儿子都能成长为骆家的良驹宝马,便给刚出生的孩子取名为骆家骝,因为在兄弟中排行老二,故取字“仲达”。后来又改名叫骆何民。1916年,骆何民的弟弟骆家骏出生,后改名为骆根清。