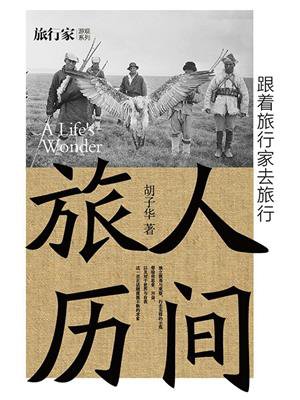

一个人与一座城

Ferit Orhan Pamuk

奥尔罕·帕慕克

奥尔罕·帕慕克(Ferit Orhan Pamuk,1952-),土耳其作家,2006年诺贝尔文学奖获得者,被认为是当代欧洲最核心的三位文学家之一。帕慕克也经常到世界各地旅行工作,但在情感上他更像是伊斯坦布尔的宅居者,他笔下的伊斯坦布尔吸引着大量读者前往那里旅行。

在帕慕克的小说中,伊斯坦布尔总是或现或隐地在场,诸如《纯真博物馆

在作家与城市之间,我们经常能找到很多生动的呼应,比如狄更斯与伦敦,乔伊斯与都柏林,卡夫卡与布拉格,波德莱尔及其后来者本雅明与巴黎等。而在帕慕克与伊斯坦布尔之间,这种呼应关系被拉扯得更加浓烈,也更加紧张。不仅伊斯坦布尔被打上了帕慕克的印记,帕慕克也被打上了伊斯坦布尔的印记,我们很难分清这是一座城市的人格化,还是一个作家的街区地理化,但我们能清晰地感受到帕慕克正以这样的方式占有了伊斯坦布尔,也一并占有了伊斯坦布尔的历史和传奇,而这正是帕慕克的愿望和野心。

在帕慕克新作《我脑袋里的怪东西》的中文版封面上,有一幅帕慕克自己画的伊斯坦布尔城市地图,上面画着一个人——很有可能是帕慕克本人——站在一座高塔上,俯瞰着这座其建筑已被挤堆得快要跳出来的密集城市,而在这座城市的干净街道上,一个人影也没有。这座属于帕慕克的伊斯坦布尔,吸引着无数的读者前往那里,但同时它也像一个封闭的“剧院舞台”,只有待在观众席欣赏才最美,因为可以避开丑陋的“舞台侧面”。因此,每个手持帕慕克作品去到伊斯坦布尔的游客,面对帕慕克在这座城市投下的似真似幻的浓稠阴影,理解伊斯坦布尔并没有变得更简单,而是更复杂。

伊斯坦布尔对于全世界旅行者来说都充满了吸引力,如今旅行它的线索又多了一

伊斯坦布尔:来自帕慕克的邀约与拒斥

帕慕克有一年带着自己的女儿去黑贝里亚达度假,在马车气喘吁吁地拉着他们往山上跑时,帕慕克忽然对那个正像马蹄一样跃动着向后退去的世界生出一股懊恼的心绪。“我们一个个仔细审视:一片树叶,一个垃圾箱,一只球,一匹马,一个孩子。同样,我们还能看到,叶的绿,垃圾箱的红,球的弹动,马的神情和孩子的脸庞。随后,每件事物都从我们的视线中消失。我们似乎还未真正观赏到它们,视线就已经移开了。这个午后炎热世界里的任何一种景物,我们都没能真正赏析。它和我们擦身而过,仿佛这个脆弱的世界在我们眼前蒸发了。就连我们也仿佛正在离开自身!我们像是在观赏,但又像什么也没看到。”

帕慕克至今已写了十几本书,但很少写到他的旅行,在少数几处提到外出旅行的地方,也都像这次黑贝里亚达之旅一样,出于感受和理解上的不满足,他的疑惑总是更多于热情。与之相反,伊斯坦布尔则是帕慕克始终心心念念的地方,也是他自认为生命中唯一一个了解的地方。对这样一个地方,他不想像旅行者那样快速地浏览,而是试图用一种生动的手法,去表现它在每一天所呈现出来的特质。

帕慕克的每一本书都试图在以这样的方式写伊斯坦布尔。如果一开始,伊斯坦布尔还只是作为舞台和布景,越到后来,它就越成为主角本身。《伊斯坦布尔》通常被视为帕慕克写给这座城市的一封情书,其纯真、动人的深情打动了无数的读者。《纯真博物馆》则更进一步,帕慕克把这封情书写得更浮夸,也更带有成人的“心计”,小说中这座用来展示“凯末尔和芙颂的真爱”的想象博物馆被他隆重其事地搬进了现实,而主角则巧妙地从芙颂嫁接到了伊斯坦布尔。帕慕克用了整整四年的时间去收集这座城市自1970年以来的旧电影票、旧汽车票、旧时伊斯坦布尔官方文件、旧存折,以及人们日常生活中使用的水彩画、照片等,这些搜罗摆满了83个展柜。而在新作《我脑袋里的怪东西》中,故事本身几乎不重要,真正重要的是伊斯坦布尔。小说中,伊斯坦布尔被搭成了一种老式的、简朴的戏台,小说人物之间不存在任何真正的对话,他们挨个进入光束对着观众大声说话、辩解和倾诉,他们是那么亲切,似乎读者正被勾肩搭背引为同谋,他们表现得就像我们外出旅行时希望遇见的那一类城市居民,可以热情地为我们重演这座城市的历史和生活。

《我脑袋里的怪东西》里写了伊斯坦布尔从1969年到2012年的历史,小说的主人公麦夫鲁特出生于1957年,和帕慕克只相差5岁,他们是同一代人,但并不同属一个阶层。帕慕克在城市里做了很多采访,拜访了很多像麦夫鲁特一样的钵扎商人,那些人就像小说中那些热情的人物一样也急切地向帕慕克讲诉自己的故事,“只要有人看见我在那里,所有的80~90岁的钵扎卖家都想和我谈谈”。在小说中,帕慕克带着哀叹和眷念为我们描述了钵扎这种由小米发酵制成的传统亚洲饮料:气味香郁、呈深黄色、微含酒精。因为他认为二三十年后钵扎可能会在伊斯坦布尔消失和被遗忘,一如现在的伊斯坦布尔人不会再像过去那样把系着绳子的篮子从窗口放下从街头小贩那里买东西。

这是帕慕克头一次这么完整地讲述这座城市里穷人的故事。在20世纪90年代,伊斯坦布尔的人口从一百万激增到了一千多万,占到了土耳其人口的六分之一。当我们读到小说中那些外来移民为了在伊斯坦布尔占得一席落脚之地,我想我们能够理解他们在城市周边的山头上疯狂建造一夜屋的激情(一夜屋指的是那些在一夜之间盖起来并入住的屋子,只有这样,它们才不会被政府制止和拆掉),因为伊斯坦布尔也像我们的北上广深,它们像巨大磁盘一样吸引着一代代年轻人赶往那里,有的落下根来,有的被发配回乡,更多的人则漂浮着,两头不着。我喜欢的土耳其导演锡兰在他的片子中也曾反复触及这个主题,比如《远方》讲诉的就是一个乡下人在大都市铩羽而归的故事,在他的片子中,去伊斯坦布尔既是一个梦想,也是一种逃离的借口。

这么多人一下子蜂拥到伊斯坦布尔,必然也像盲目的洪水那样在冲撞着这座城市。在《别样的色彩》一书中,帕慕克对此似乎有很强烈的抵触:“如果从上空望下去,你立刻就会明白,为什么家族冲突、贪婪、过失以及自责之情都没起到什么好作用。你会看到下面的鳞次栉比的水泥军团,就像托尔斯泰《战争与和平》中的军队那样,一路劫掠所有宅邸、树木、花园,连动物也不放过,如此强硬、无法遏止;你会看到这支大军身后,留下的痕迹就是一条条沥青马路。这马路一步步逼近你曾经居住的地方,比任何时候都近。而你曾在那里度过仿佛永恒的、天堂般的岁月……倘若我们不幸生活在一个急剧扩张的无情城市中,那么我们生活在此的房屋、花园以及街巷,那些塑造了我们记忆和自身灵魂的墙垣,就注定会被毁灭。”

土耳其最著名的风景棉花堡与清真寺。(摄/芦涛)

在《别样的色彩》和《我脑袋里的怪东西》之间隐藏的这种情感的对冲,它有点类似于今天也出现在我们生活中的那些有关本地人和外来者之间的长久争论。在这些争论中,有时候双方看上去似乎有了对彼此处境的理解,都准备表现得宽容,但最后他们没有任何一方愿意屈尊被原谅。事实上,与外来移民对城市造成的改变相比,这种相互不休的指责所结出来的恶果,对城市本身的伤害反而更深,一如帕慕克在《我脑袋里的怪东西》中所写到的那样:“多年来,小贩麦夫鲁特已很少被叫去家里。而在二十五年前,几乎所有人都会让他进单元房,很多人会在厨房里问他:‘你冷不冷?上午你去上学吗?要喝杯茶吗?’一些人还会请他进客厅,甚至让他坐在他们的桌旁。……在这二十五年里,伊斯坦布尔发生了太多的变化,以至于这些最初的记忆,对于现在的麦夫鲁特来说仿佛神话般。”

城市里这些日益变得“聒噪、活跃、自负的人”致使人际的变化,恰恰也是帕慕克身在其中每天都在经历的种种,如果小说中的麦夫鲁特一直还在“想去适应这些巨变”,帕慕克可能有着更复杂的心绪。在《我脑袋里的怪东西》的中文版封面上,帕慕克在自己画的伊斯坦布尔城市图中,依然承续了曾在《别样的色彩》中出现的俯瞰视角,他站在一座高塔上,俯瞰着这座城市,并把整座密集的城市归置得井井有条,而在那些干净街道上,不分本地人和外来者,帕慕克似乎并没有给他们发入场券。

英国作家比尔·布莱森说过,世上再没有其他城市像伊斯坦布尔一样每分每秒都

对话西方旅人:从享乐之城进入黑白图像

在《我脑袋里的怪东西》中,帕慕克对小贩的刻画,在我读来,也有点类似于我们过去村落戏台上常爱演的那些帝王故事,是一种掺杂着真实、浪漫和远观的演绎。在小说中,帕慕克借阿塔图尔克之口,盛赞街头小贩是街道的鹦鹉,是伊斯坦布尔的欢乐和生命。

而同样是在20世纪90年代,另一位在伊斯坦布尔旅行的英国作家比尔·布莱森却对这些街头小贩大倒苦水:“伊斯坦布尔不是一座城市,它是精神错乱人群的集合区。我从来没见过这种场面——人们横冲直撞,推着手推车,手里端着大盘的食物或者咖啡,扛着笨重的大件货物(我看到过一个男的,举着十英尺长的沙发,轻松地穿行于人群中,好像他手里拿的只是一副纸牌),每隔五英尺就有小贩出现,兜售彩票、手表、香烟或者冒牌香水。每走几步就会有人上来缠住你,要帮你擦鞋,卖给你明信片或者旅游指南,帮你拍照,称体重,拉你去他兄弟家的地毯店,反正变着法子要你撒点儿小钱。世上再没有其他城市像伊斯坦布尔一样每分每秒都在拉扯折腾着游客的神经。”

在帕慕克看来,观察城市有两种方式:“一种是游客或是新到不久的外乡人,以外在的眼光,来观察其楼房、古迹、街道以及天际线。另一种是内在观察,这座城市有我们熟睡于此的房屋,有回廊、电影院以及教室,城市的各种气息、光线还有色彩构成,这些都是我们最珍贵的回忆。对那些仅从外在来观察的人来说,一座城市也许会与下一座城市极其相似,但城市的多样回忆才是它的灵魂,它的废墟便是其最有力的证词。”显然,帕慕克将自己视为内在观察的一种,而诸如比尔·布莱森这样的旅人则更接近第一种。但与赛义德在《东方学》中表现出来的反抗和抵制不同,帕慕克对西方人有关伊斯坦布尔的描述并不反感,甚至还有点痴迷。

19世纪中叶,汽船的发明和使用,让越来越多的欧洲人可以更便利地造访伊斯坦布尔,从而给这座城市增添了很多欧洲气象。帕慕克认为在伊斯坦布尔这个十字路口,要判断一个人究竟站在东方还是西方,只需要看他如何提起某些历史事件:“对西方人来说,1453年5月29日是君士坦丁堡的陷落,对东方人来说则是伊斯坦布尔的征服。”但帕慕克依然诚实地认同伊斯坦布尔与欧洲的关系,而且时刻注意来自那边的反应。1985年3月,帕慕克还为阿瑟·米勒和哈罗德·品特这两位当时世界戏剧界名头最响的作家当过导游,带他们参观处于挣扎之中的小出版社,黑暗、满是灰尘、濒临倒闭的小杂志社总部、乱成一团的编辑部,还有那些受苦的作家及他们的家人,并“讨论街上的小贩、马车、电影海报以及戴围巾或不戴围巾的女人”。他对此的荣耀感来自于他对欧洲抱有的一种未来式图景的想象。

此外,帕慕克也热衷于收集西方画家对伊斯坦布尔的描绘,诸如巴列特的《博斯普鲁斯之美》、阿罗姆的《君士坦丁堡与小亚细亚七座教堂之风光》和法蓝丁的《东方》等,梅林的博斯普鲁斯画作系列更是他的心头好。他还兴趣盎然地阅读那些路过伊斯坦布尔的西方旅人写下的游历,尤其是从拉马丁、奈瓦尔、马克·吐温、福楼拜到戈蒂耶这些到过伊斯坦布尔的作家同行。

从那些18世纪和19世纪西方旅人对土耳其的描述中,伊斯坦布尔是一个充斥着妖艳后宫与奴隶市场的地方,一座半享乐、半残酷的城市,但与帕慕克式的忧愁却无半点关联。这种欢乐印象我们在奈瓦尔的游记中还能找到清晰的继承,“他对伊斯坦布尔的描述却像在威尼斯参加嘉年华:皮影戏、灯烛辉煌、到咖啡馆听说书人讲故事,去欣赏苏菲旋转舞”。奈瓦尔1843年来到伊斯坦布尔的时候,罹患忧郁症已有两年之久,但恰恰是这个觉得人生已毫无意义的诗人在这里找到了乐趣,他在此地的感官欢愉十足是苏丹式的:在墓地听见女人的笑声。帕慕克甚至还戏谑地谈到身患梅毒的福楼拜怎样出入伊斯坦布尔的妓院,怎样寻欢不得而气急败坏。

西方旅客描述中那个充满玩乐的、色彩鲜艳的伊斯坦布尔,虽然让帕慕克感到有趣,但同时他也致力于把伊斯坦布尔从那样一个图景中过滤出来,帕慕克觉得他们那个时代的伊斯坦布尔人已经脱下了荣耀祖先们曾经穿过的艳红、翠绿和鲜橘色,并步入了一帧呼愁的、黑白的忧伤图像。“我是以黑白影像来理解这城市之灵魂。……观看黑白影像的城市,即透过晦暗的历史观看它:古色古香的外貌,对全世界来说不再重要。”帕慕克的作品能在欧洲受到这么广泛的欢迎,这种与欧洲原有认知的东方对位或许也是原因之一。

呼愁:帕慕克的爱恋、疾病与疗救

在帕慕克这里,他与这座衰落的帝国之城之间的关系被命名为“呼愁”。“呼愁”这个词来自《古兰经》,在苏菲派那里,呼愁指的是“不够靠近真主阿拉因为在这世上为阿拉做的事不够而感受到的精神苦闷”。对苏菲信徒来说,痛苦的不是“呼愁”的存在,而是它的不存在。同理,帕慕克对伊斯坦布尔的“呼愁”就在于能借此观看一幕幕景象,唤起回忆。

帕慕克认为“呼愁”有点像另一位讨厌旅行的旅行家列维·施特劳斯所描述的“忧郁”,但“忧郁”意味着一个满怀内疚的西方人,作为旁观者不让陈腔滥调和种种偏见歪曲他的印象,以此抚慰他的痛苦,而“呼愁”却是亲历者的感觉,尽管它被帕慕克认作是集体而非个人的忧伤,但它的表现却十足是个人性的,有点普鲁斯特化的。

帕慕克十分喜欢和推崇普鲁斯特,他们似乎同处于一个阶层正在没落下来的历史时刻。在《追忆似水年华》的开篇中,主人公在床上辗转反侧地对于回忆的依恋就像是一个疾病患者,这种因爱恋而产生的占有欲,我们在帕慕克的作品中也并不陌生。但不管是“呼愁”、“忧伤”还是“忧郁”,或者其他的诸如“怀旧”、“乡愁”等,都很接近于一种疾病状态。17世纪,瑞士医生都相信,鸦片、水蛭,外加到瑞士阿尔卑斯山的远足可以治疗怀旧;19世纪,美国军医卡尔汉认为乡愁是一种可耻的疾病,显露出缺乏英勇精神和不思进取,而“任何能够给病人带来男子汉气概之物,都产生某种治疗的效力。”

帕慕克在欧洲的走热,使得他有很多机会去欧洲城市朗诵自己的作品,但在前来参加的土耳其裔听众那里,经常会激起愤怒的质问:“你为什么尽写些空洞的书,谈论抽象美,而土耳其却仍然处于压迫和苦难之中。”事实上,“呼愁”作为一种疾病的首要症状是容易使患者丧失与现时、现实的联系,这易于理解帕慕克为何选择黑白影像这种面向过去的方式来读解伊斯坦布尔。而在这个时代,过去已经变得比未来更难以预测。对此,帕慕克并非毫无察觉,“在我还是年轻作家的时候,我感到别人看我,就仿佛我是与真实生活脱节的人,注定会成为‘半死之人’。也许更准确地说,是‘半个幽灵’”,而“‘呼愁’不提供清晰,而是遮蔽现实,它带给我们安慰,柔化景色”。

于是,我们看到帕慕克在写“呼愁”的同时,诸如《我脑袋里的怪东西》这类试图靠街头采访去接近现实的作品也是在同步进行“呼愁”的疗救。帕慕克一边在强化自己和伊斯坦布尔的关联,诸如“尽管我也有很多机会可以出国,我却始终坚信,我的命运应该就是坐在伊斯坦布尔的某个角落里。”“伊斯坦布尔的命运就是我的命运:我依附于这个城市,只因她造就了今天的我。”一边也清醒地意识到这两者之间的距离:“也许属于一个城市、一个国家或者一片大海的最好办法,就是对它的边界、形象甚至它的存在毫无所知。最好的伊斯坦布尔人,并不记得自己是伊斯坦布尔人。”而这对那些去到伊斯坦布尔的游客而言,帕慕克的作品在这座城市投下的似真似幻的浓稠阴影,并不会使理解伊斯坦布尔变得更简单,而是更复杂。