第三章

|

|

|

|

纵隔、上腹部和盆腔的解剖学基础

一、纵隔解剖

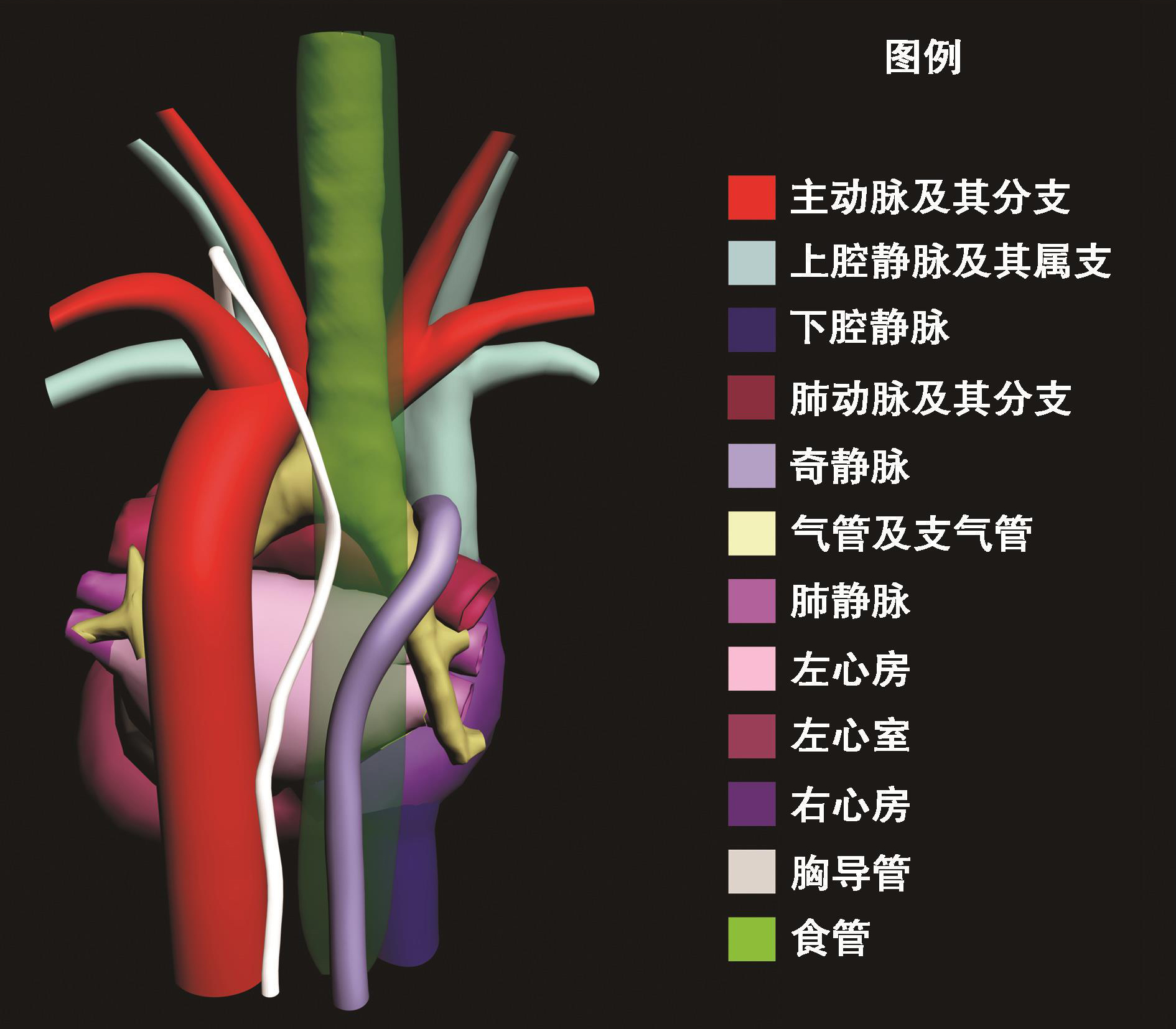

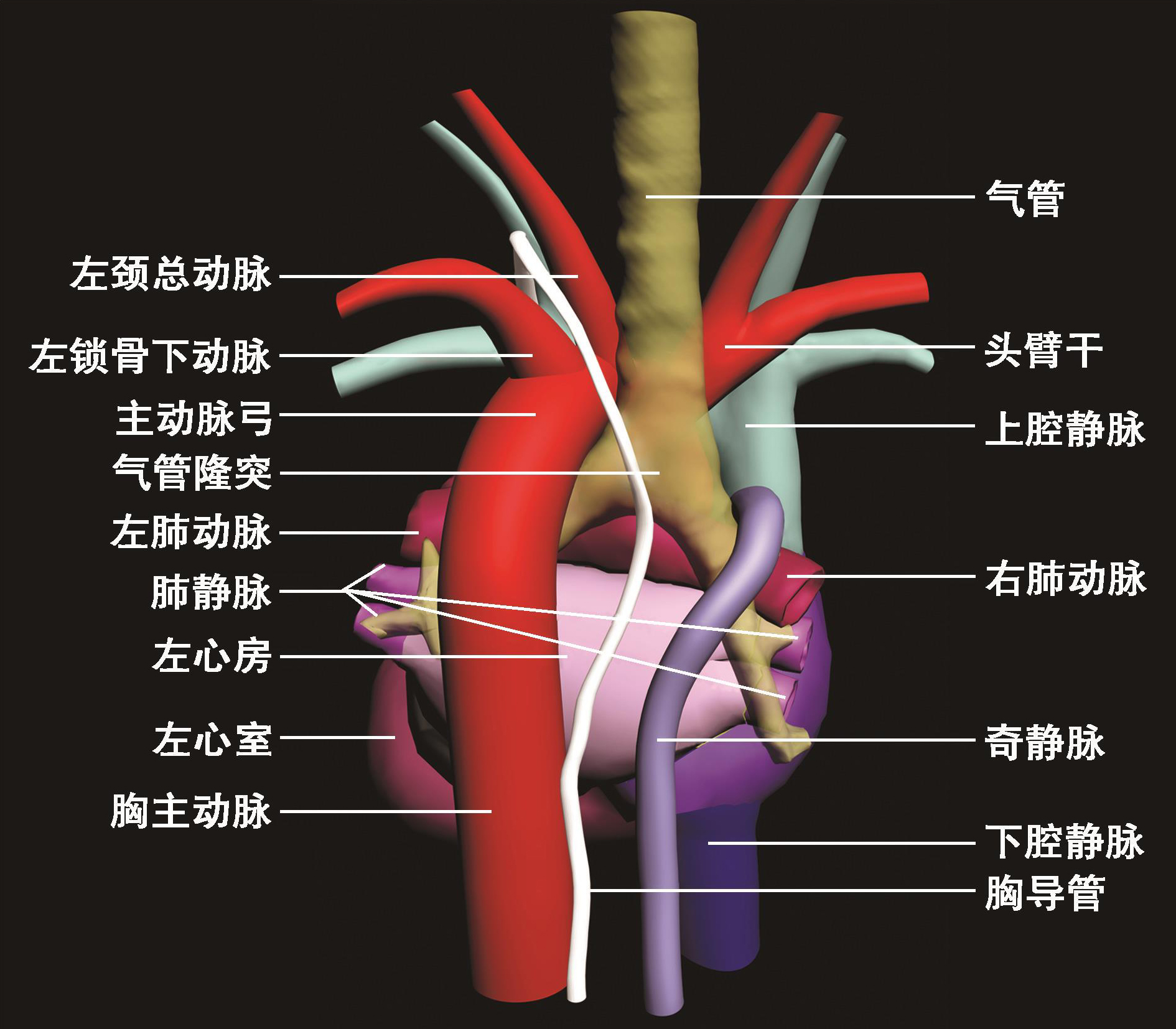

要理解横轴扫描和纵轴扫描两类超声内镜的影像,我们必须对食管周围的纵隔解剖有一个全面的了解。由于纵隔内多数的重要结构都在食管的前方,纵隔的后面观对理解内镜超声图像更为直观(图3-1,图3-2)。

图3-1 纵隔的解剖3D示意图(去脊椎后面观)

图3-2 纵隔的解剖3D示意图(去脊椎

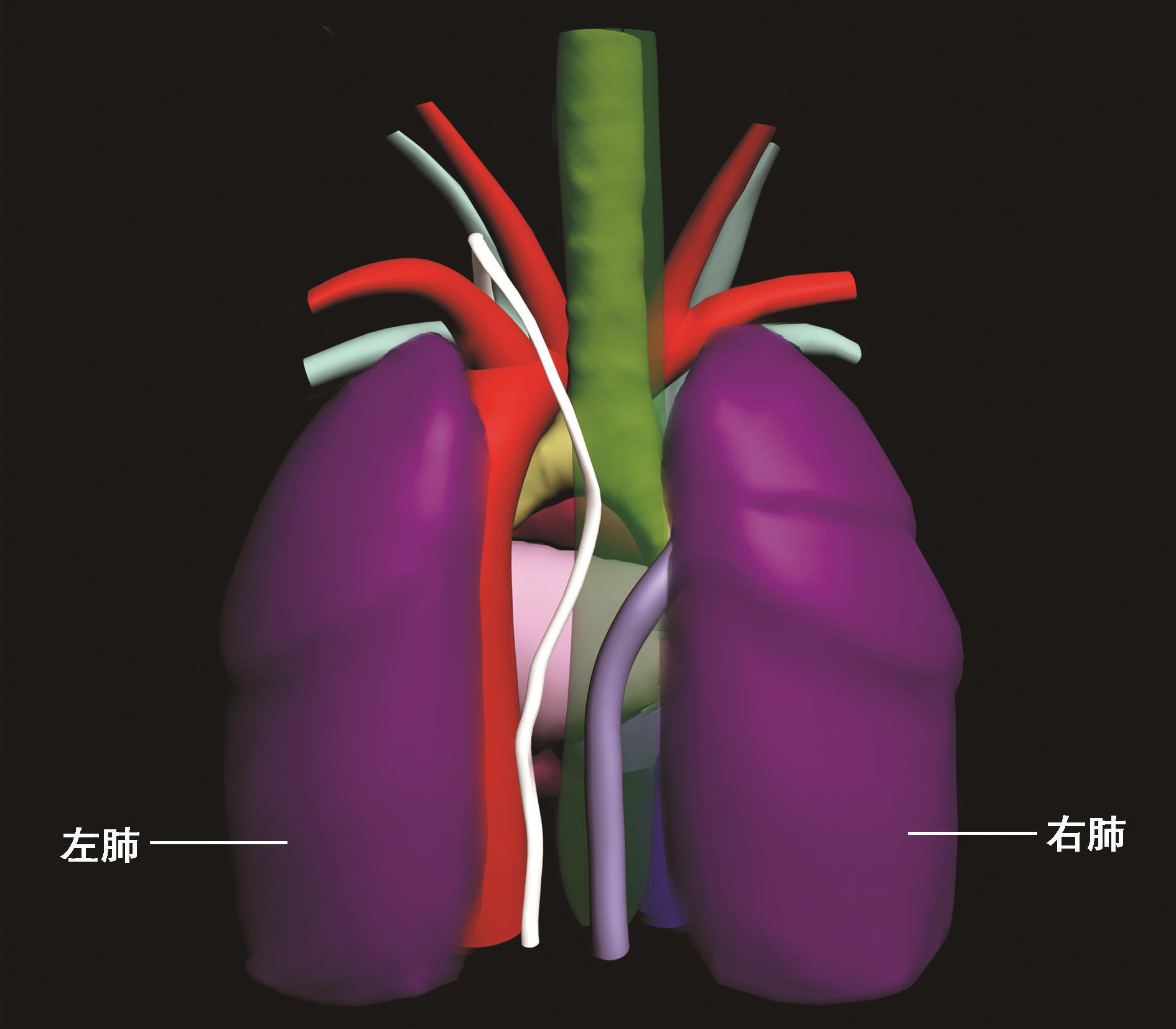

气管与食管近端毗邻,位于食管上半部的前方,由于气管内气体的阻隔,使我们无法在内镜超声下观察气管的前方,气管向左右分出左右主支气管,很容易在内镜超声下识别。左右主支气管下方的中央区域叫隆突下区,是病理性淋巴结的常见部位。食管的左右两侧是左右肺(图3-3),在超声图像上形成气体回声界面。椎骨贯穿整个纵隔位于食管的背侧。

在纵隔内EUS比较容易见到的心脏结构是左心房,位于食管下半部的前方。肺静脉从左右肺门发出后汇入左心房。在左心房的中部可以见到二尖瓣向左心室开放。比左心房更深的部位是左心室和左心室流出道,而主动脉瓣位于左心房上部的深侧。由于左心室的结构较深,通常在内镜超声下要显示成人的全部左心室有一定困难。

左心室流出道连接升主动脉。升主动脉位于肺门结构(肺动脉、肺静脉和气管组成)的深侧,所以要观察气管前方的一段升主动脉比较困难。当升主动脉移行为主动脉弓,主动脉弓自气管前方绕至气管后方,经食管超声图像上又可以清晰显示此段主动脉。主动弓向头侧发出三根血管,一般在EUS下容易显示最后的一根血管——左锁骨下动脉,也常可显示左颈总动脉,但一般较难显示头臂干(由于主气管阻隔)。

主动脉弓向下与胸主动脉移行,因为胸主动脉与下部2/3的食管平行走行,所以在EUS下容易识别,是纵隔EUS一个重要的定位标志。

图3-3 双肺解剖3D示意图

体循环的静脉血管处于相对较深的位置,多位于其他结构的后方,在内镜超声图像上能见到的部分较少。最容易见到的体循环静脉血管是奇静脉,奇静脉平行于食管走行,沿食管右后侧向上行至隆突上方移行为奇静脉弓,于气管的右侧、右主支气管的上方绕至气管的前方汇入上腔静脉。上腔静脉的一部分和无名静脉有时可以在升主动脉或主动脉弓的深侧观察到。来自腹部的下腔静脉汇入右心房,但右心房位于左心房的右前方,相对较深,三尖瓣很难在内镜超声下观察到,除非是很瘦小的患者。

右心室通常相对于食管是最深的心腔,在瘦小的患者或采用低频率探头时才能观察。肺动脉流出道因为有气管和支气管的阻挡,在内镜超声下通常不能显示。肺动脉弓位于升主动脉左侧的近侧,一部分的右肺动脉可以在气管隆突的下方显示,初学者注意不要将肺动脉与左心房混淆。

胸导管通常可以看到在食管旁胸主动脉和奇静脉之间向上走行。走行至上纵隔时在EUS图像上消失,因为它向前汇入左侧颈内静脉或与左锁骨下静脉的连接处(静脉角)。

正常的纵隔内有很多区域可以显示淋巴结。最常见到的是气管隆突下区的淋巴结。

在无名静脉的深侧偶尔可以见到胸腺的一部分。在食管入口的下方可见看到一部分甲状腺的左叶位于颈总动脉和颈内静脉的深侧。

二、上腹部解剖

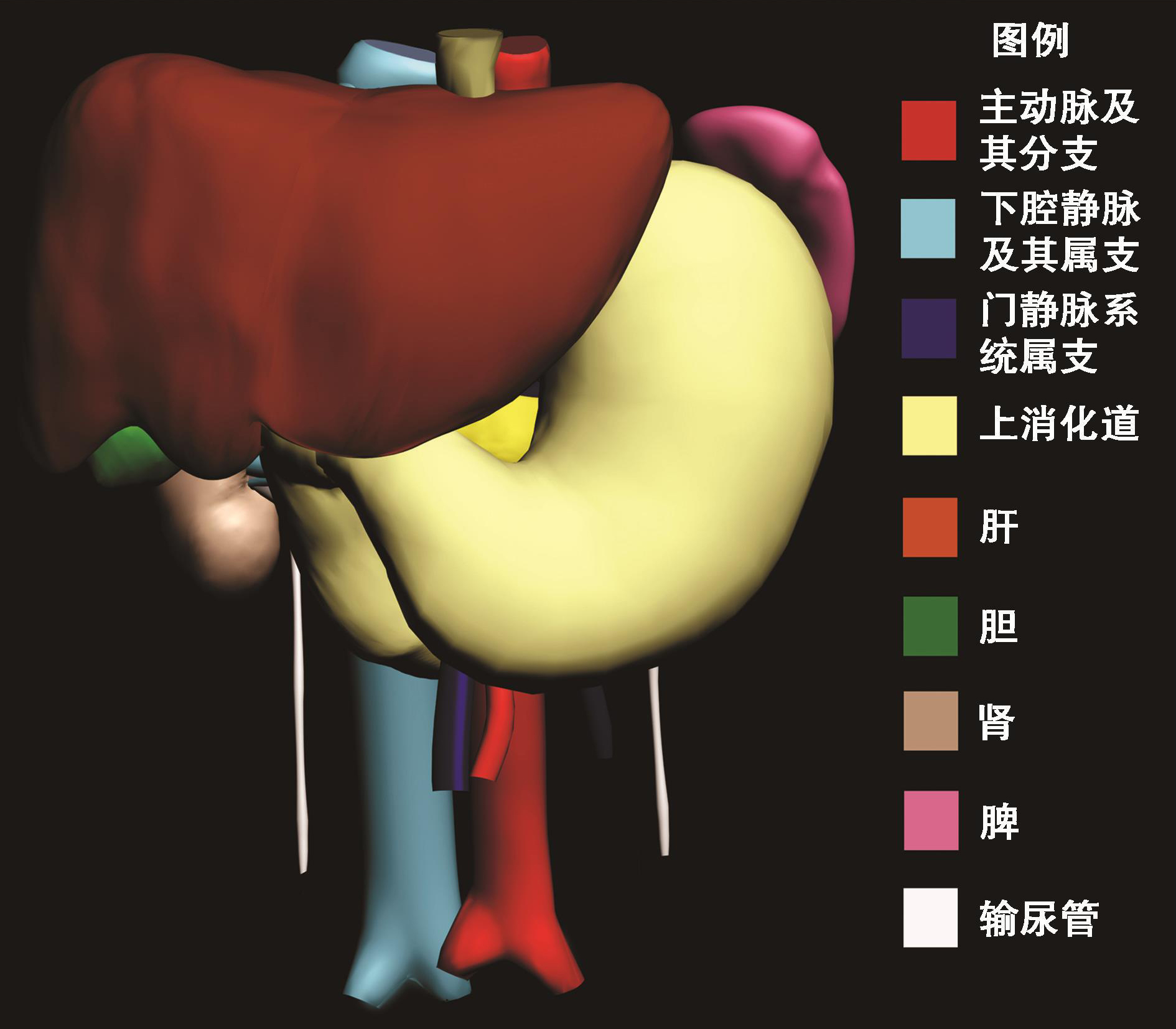

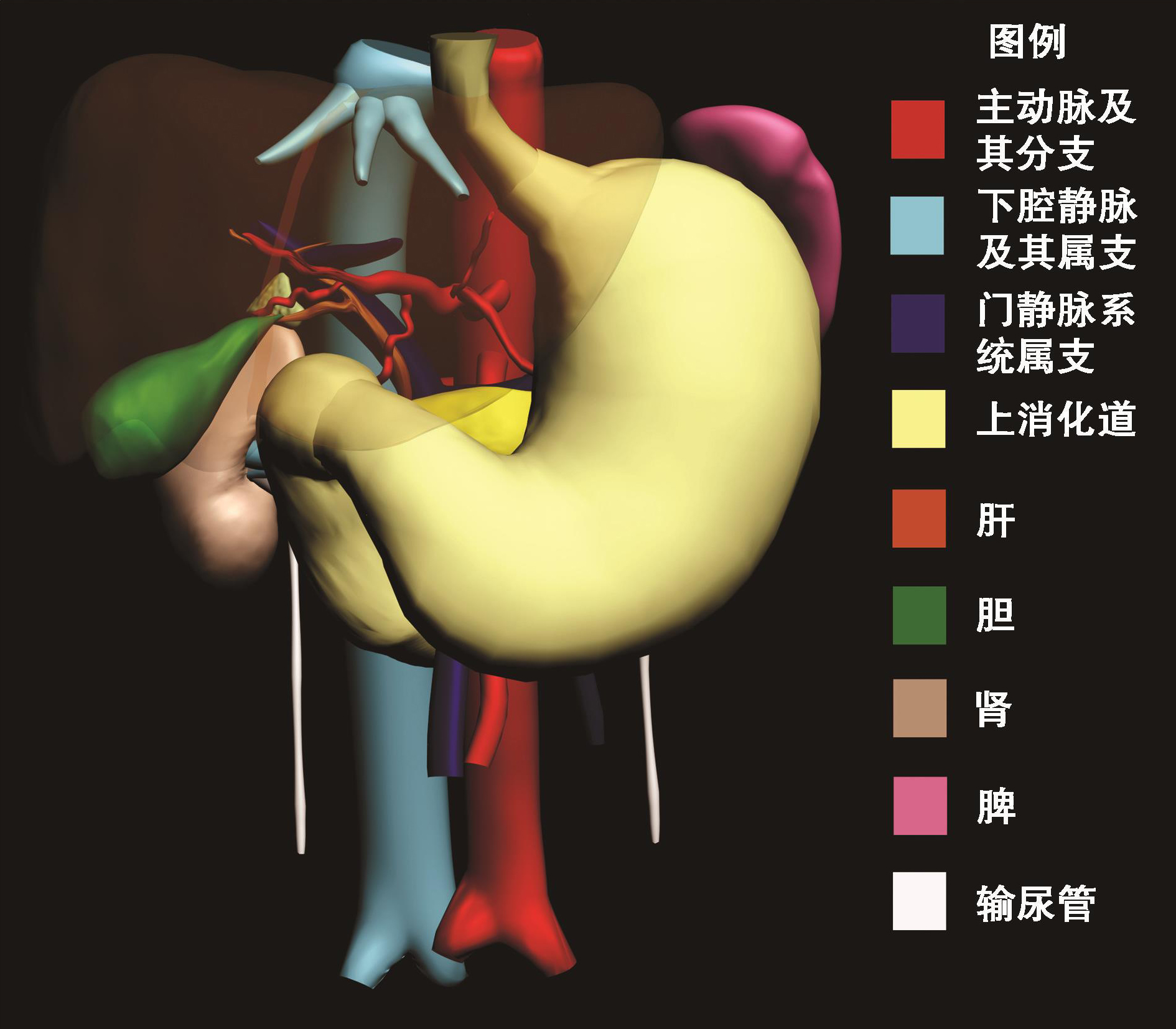

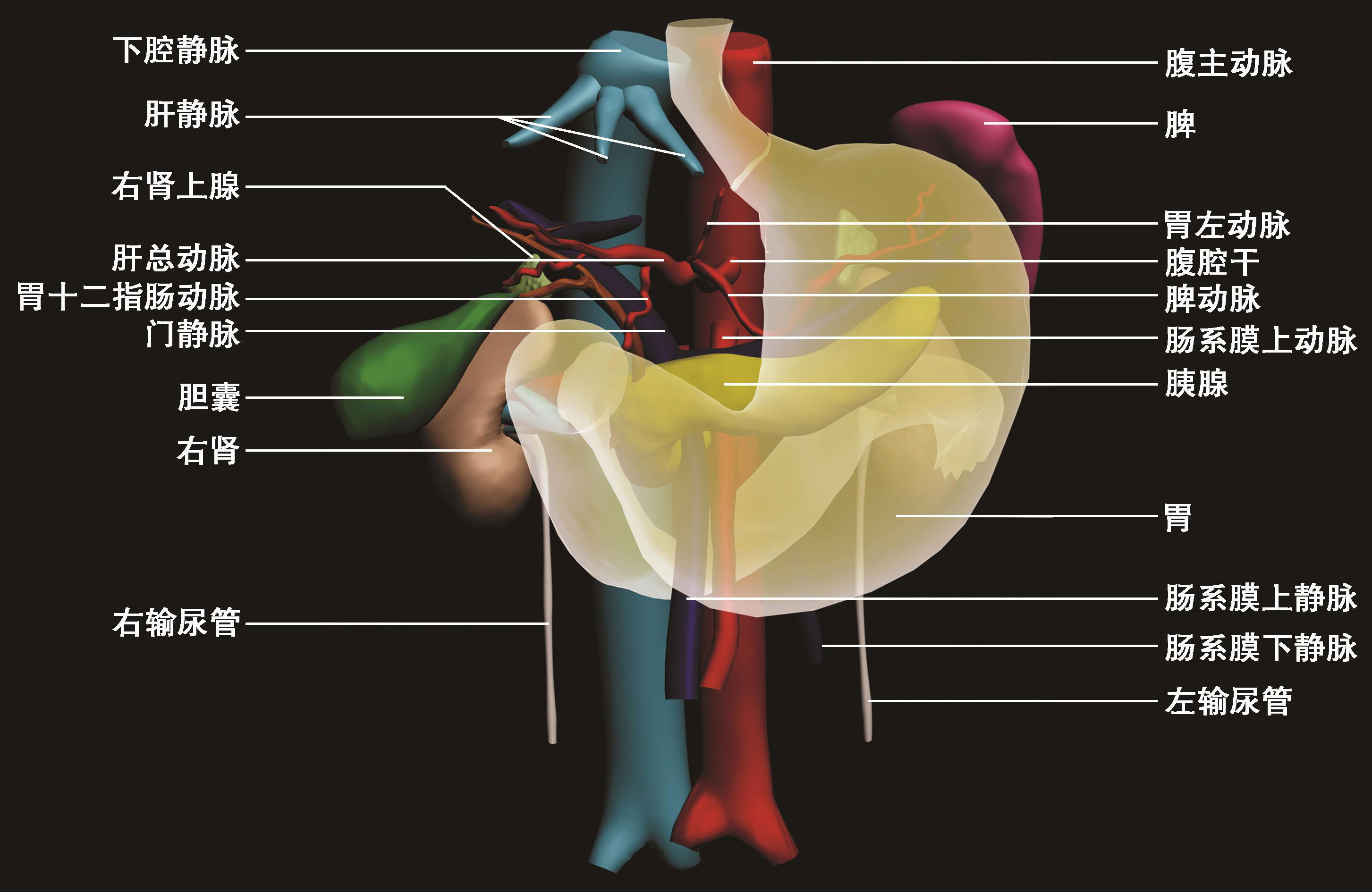

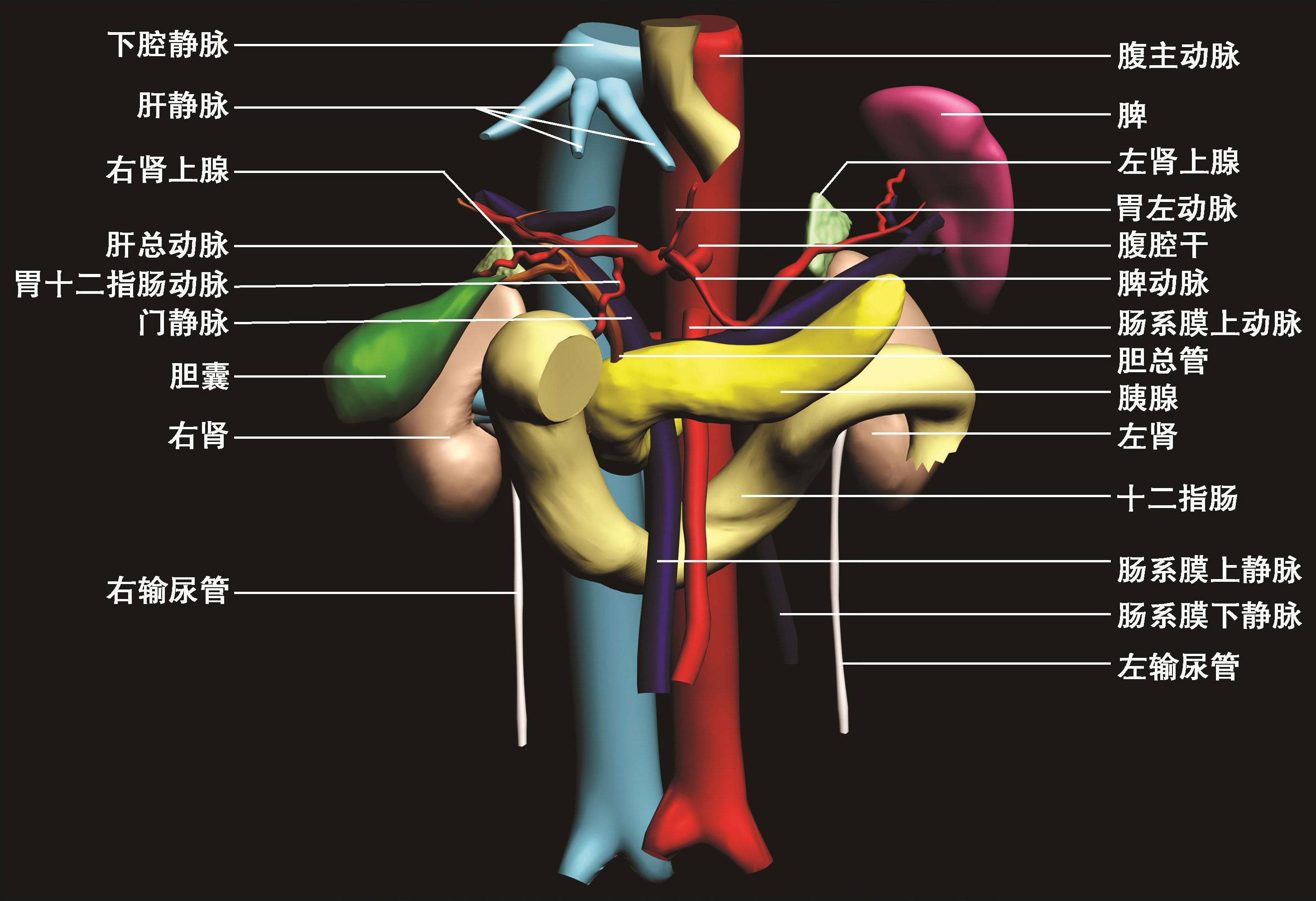

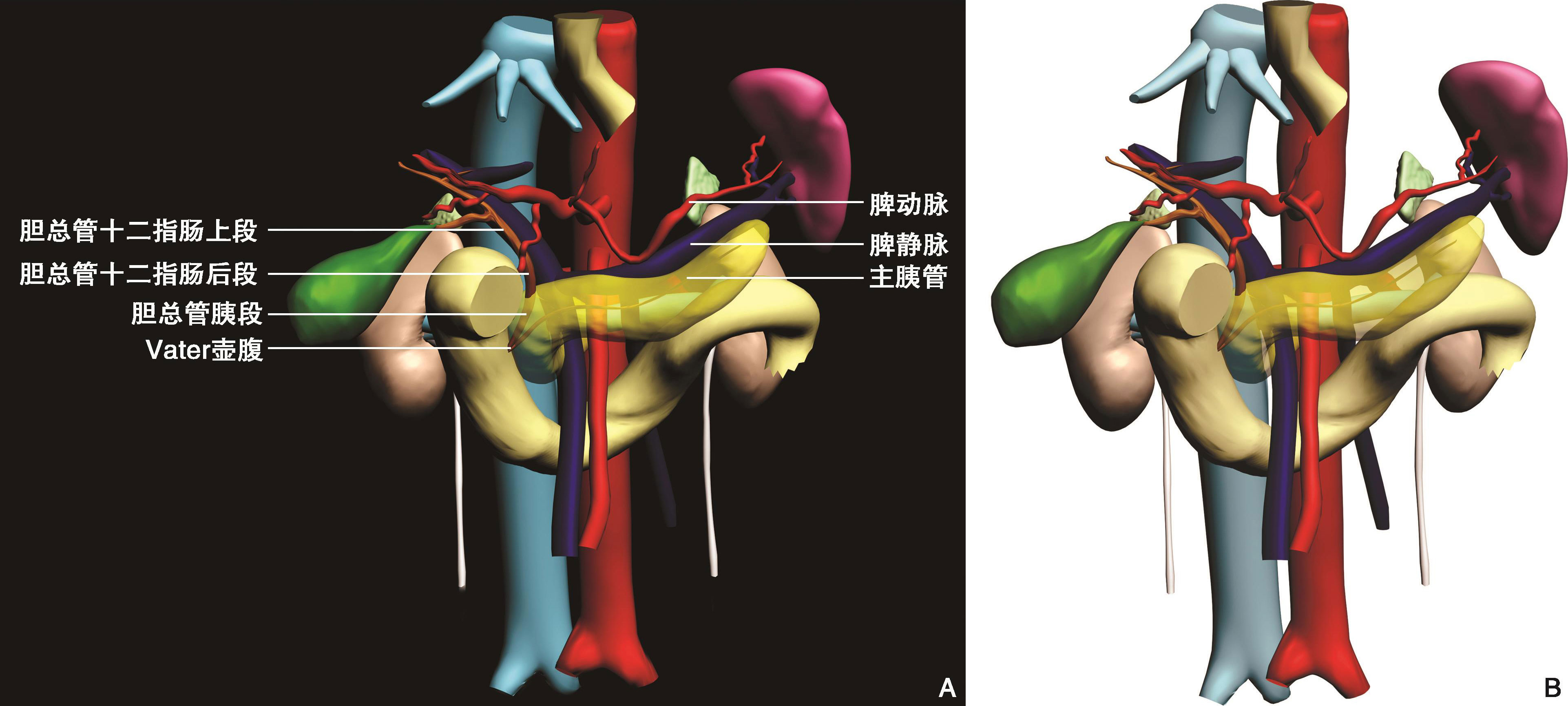

同纵隔一样,全面地了解腹部血管解剖对于解读经胃和经十二指肠得到的内镜超声图像至关重要,下面我们将阐述腹部的血管结构和其周围的器官(图3-4~图3-9)。

图3-4 上腹部解剖3D示意图(前面观)

图3-5 上腹部解剖3D示意图(肝脏

图3-6 上腹部解剖3D示意图(去肝脏

图3-7 上腹部解剖3D示意图(去肝

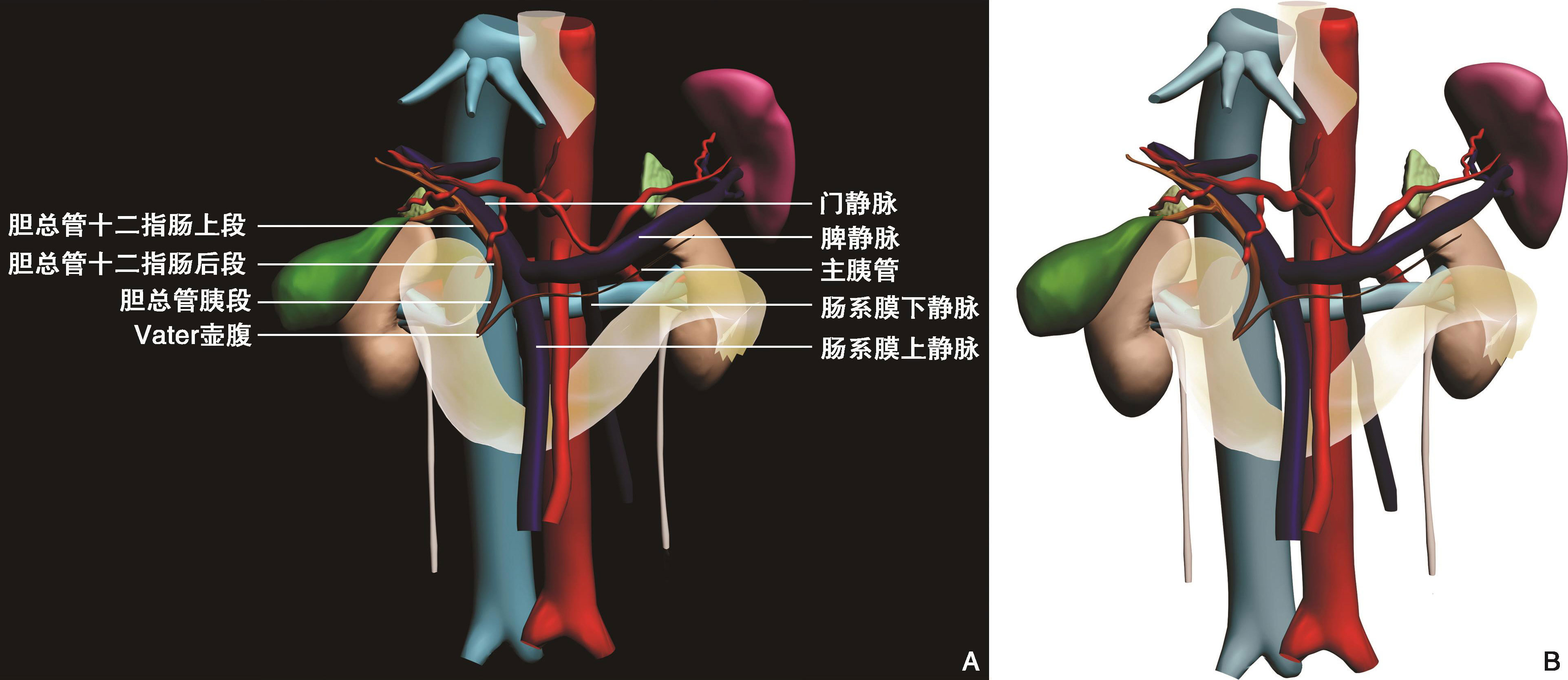

图3-8 上腹部解剖3D示意图(去肝脏、胃,胰腺透明,前面观)

(A)标注图;(B)无标注图

图3-9 上腹部解剖3D示意图(去肝脏、胃、胰腺,前面观)

(A)标注图;(B)无标注图

下腔静脉系统是腹部EUS重要的标志,左肾门发出的肾静脉横向走行汇入下腔静脉,由于受肠气体的影响,在EUS下不容易显示其交汇处。右肾门离下腔静脉较近,常可见到两支右肾静脉汇入下腔静脉。下腔静脉向上走行,在肝左叶和尾状叶间穿过,于第二肝门处与肝静脉汇合,再向上进入右心房。

胸主动脉向下穿过膈肌移行为腹主动脉,腹主动脉向下约2~3cm处发出腹腔干,腹腔干分成三个主要分支:向头侧的胃左动脉,向脾方向发出的脾动脉,向肝方向发出的肝总动脉。肝总动脉向下发出胃十二指肠动脉和向肝脏发出的肝固有动脉。

腹腔干根部的下方自腹主动脉发出肠系膜上动脉,肠系膜上动脉于胰腺背侧通过,向下跨越左肾静脉和十二指肠水平段。

腹主动脉还分别向左右肾脏发出左右肾动脉,分别横向走行至左右肾脏。

自脾门发出的脾静脉于胰腺的背侧、脾动脉的下方向肝门方向走行。肠系膜上静脉于胰腺颈部和胰腺钩突之间穿行后与脾静脉汇合为门静脉进入肝门,于肝脏内分为左右分支,肠系膜上静脉与脾静脉汇合处是EUS重要的定位标志。但门静脉属支的解剖变异较多(图3-10),肠系膜上静脉有时在胰体后方与脾静脉汇合(门静脉系统血管呈“斤”字形),有时肠系膜下静脉与肠系膜上静脉汇合(门静脉系统血管呈“K”字形),有时肠系膜下静脉、肠系膜上静脉和脾静脉同时汇合入门静脉(门静脉系统血管呈“个”字形)。

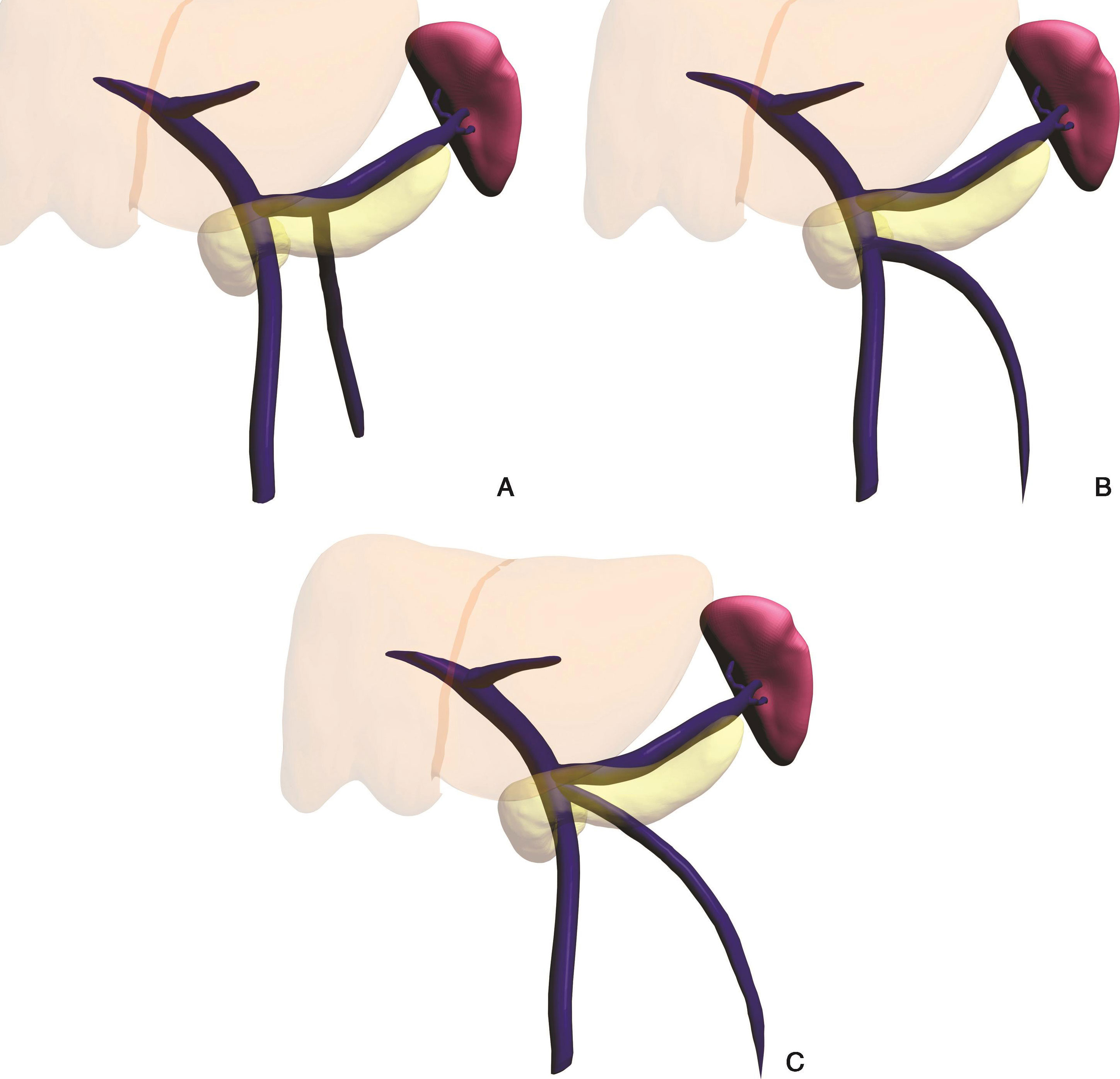

图3-10 门静脉属支变异示意图

(A)门静脉及其主要属支呈“斤”字形,肠系膜下静脉与脾静脉汇合,再与肠系膜上静脉汇合入门静脉;(B)门静脉及其主要属支呈“K”字形,肠系膜下静脉与肠系膜上静脉汇合;(C)门静脉及其主要属支呈“个”字形,即肠系膜下静脉、肠系膜上静脉和脾静脉共同汇合成门静脉

上腹部的非消化系统的器官主要有脾、肾和肾上腺。脾位于腹腔的左上部、胃体或胃底部的后上方。脾动、静脉出入脾门。脾是腹腔内重要的定位标志,当胰腺巨大肿瘤使胰腺、脾动、静脉关系发生改变时,我们可以首先可以找到脾脏,再通过脾门寻找脾血管,再确定胰腺的界限就相对容易些。

由于左肾头侧的一部分位于胰腺尾部和脾血管的后方,左肾成为区分胰腺体、尾部的标志。位于肾脏前方的胰腺部分为胰尾部。左肾上腺位于肾脏的头侧、偏向内侧,脾血管的后上方。

右肾位于胆囊的后下方,右肾上腺位于其头侧,由于超声内镜在十二指肠的操作性略差,所以对右侧肾脏和肾上腺的观察不如左侧。

肝门部有肝动脉、门静脉、肝总管共同出入,它们在肝内的分支走行也基本一致。肝总管与胆囊管汇合成胆总管,胆总管于十二指肠球部后方绕过,穿入胰腺,进入十二指肠降段肠壁内形成肝胰壶腹。胆总管在解剖上分为四段:十二指肠上段、十二指后段、胰腺段、肠壁内段。

胰腺位于胃后方,横跨第一、二腰椎前方,在网膜囊的后面,除胰尾外,均属腹膜外位。右侧被十二指肠环绕,左侧伸向脾门。脾血管与胰腺体尾部伴行,是胰腺主要的定位标志。

人类胰腺在胚胎发育第四周时,人前肠的背侧和腹侧各伸出一个芽状突起,分别称为腹侧胰腺和背侧胰腺,在发育过程中,由于背侧胰腺生长速度较快,腹侧胰腺随肠管转位而转向背侧,并且与背侧胰腺一起伸入肠管背侧系膜内,最后腹侧胰腺和背侧胰腺融合。腹侧胰腺形成胰头下半部分。背侧胰腺形成胰头的一小部分和胰体、胰尾部。由于这种原因,腹侧胰腺和背侧胰腺常常回声强度明显不同,在EUS下容易误诊为肿瘤。由于发育过程中常常发生变异,有时可以见到胰腺分裂和环状胰腺等等。

三、盆腔解剖

当进行经直肠内镜超声检查时,由于女性和男性的解剖差异,在EUS上得到的图像有很大差异。与纵隔相似,大多我们感兴趣的解剖结构都位于直肠的前方,所以从后面观的解剖图有利于我们理解直肠周围的解剖(图3-11,图3-12)。

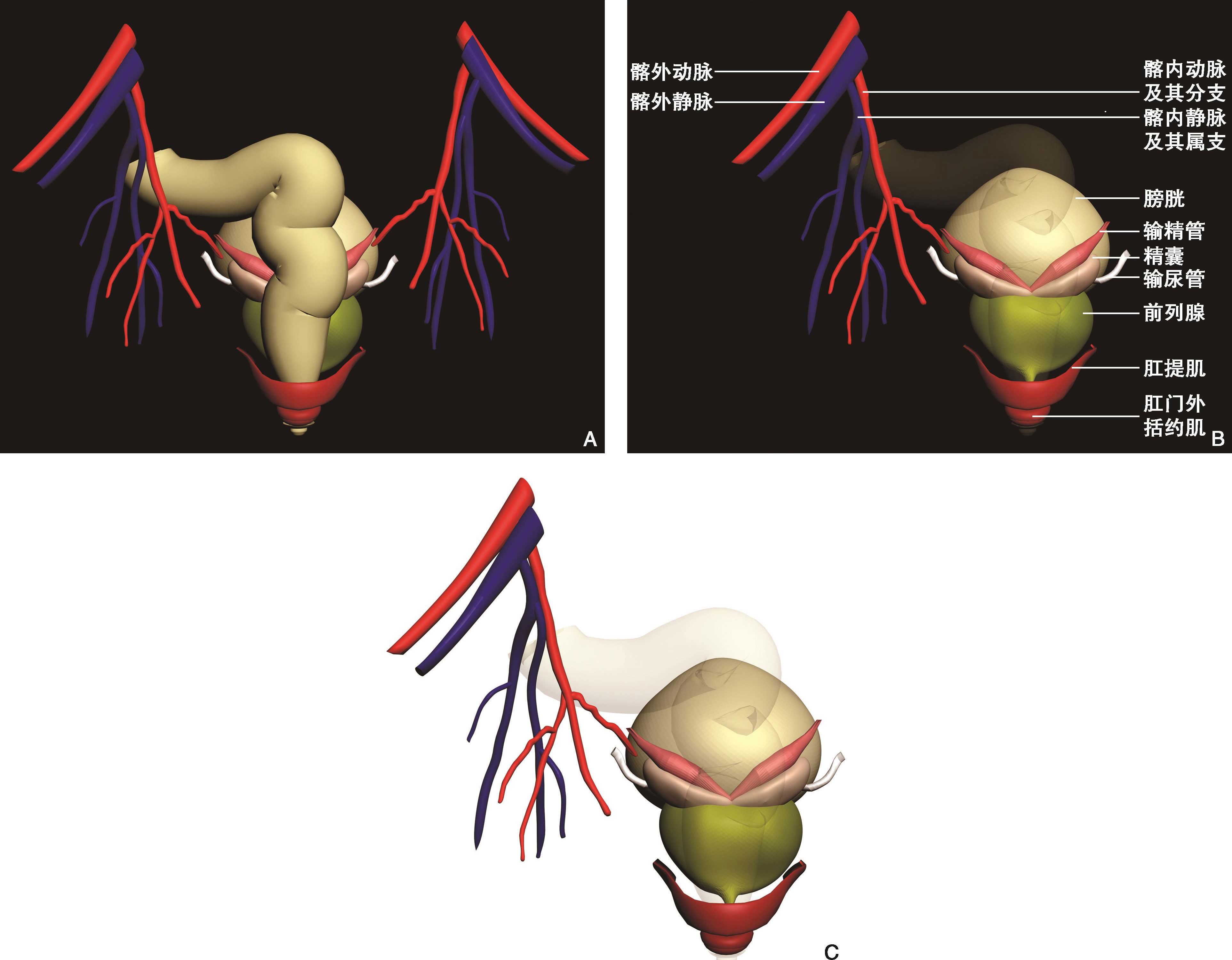

图3-11 男性盆腔解剖3D示意图

(A)去骨盆后面观;(B)去骨盆、直肠透明,后面观标注图;(C)去骨盆、直肠透明,无标注图

盆腔的结构中,直肠、乙状结肠的移行部平膀胱顶部水平,此处大肠向左侧走行,通常乙状结肠走行变化较大,当见到髂内血管时,标志着接近了骨盆的左侧壁。

男性的解剖:从乙状结肠退至直肠,膀胱位于直肠的前方,是重要的定位标志,膀胱大小与膀胱内的尿量有关,退镜可以见到膀胱与直肠之间的输精管、精囊腺,进一步退镜,在膀胱的下方、直肠的前方为前列腺,再向下,直肠的前方为尿道膜部。再退镜可至肛管水平。

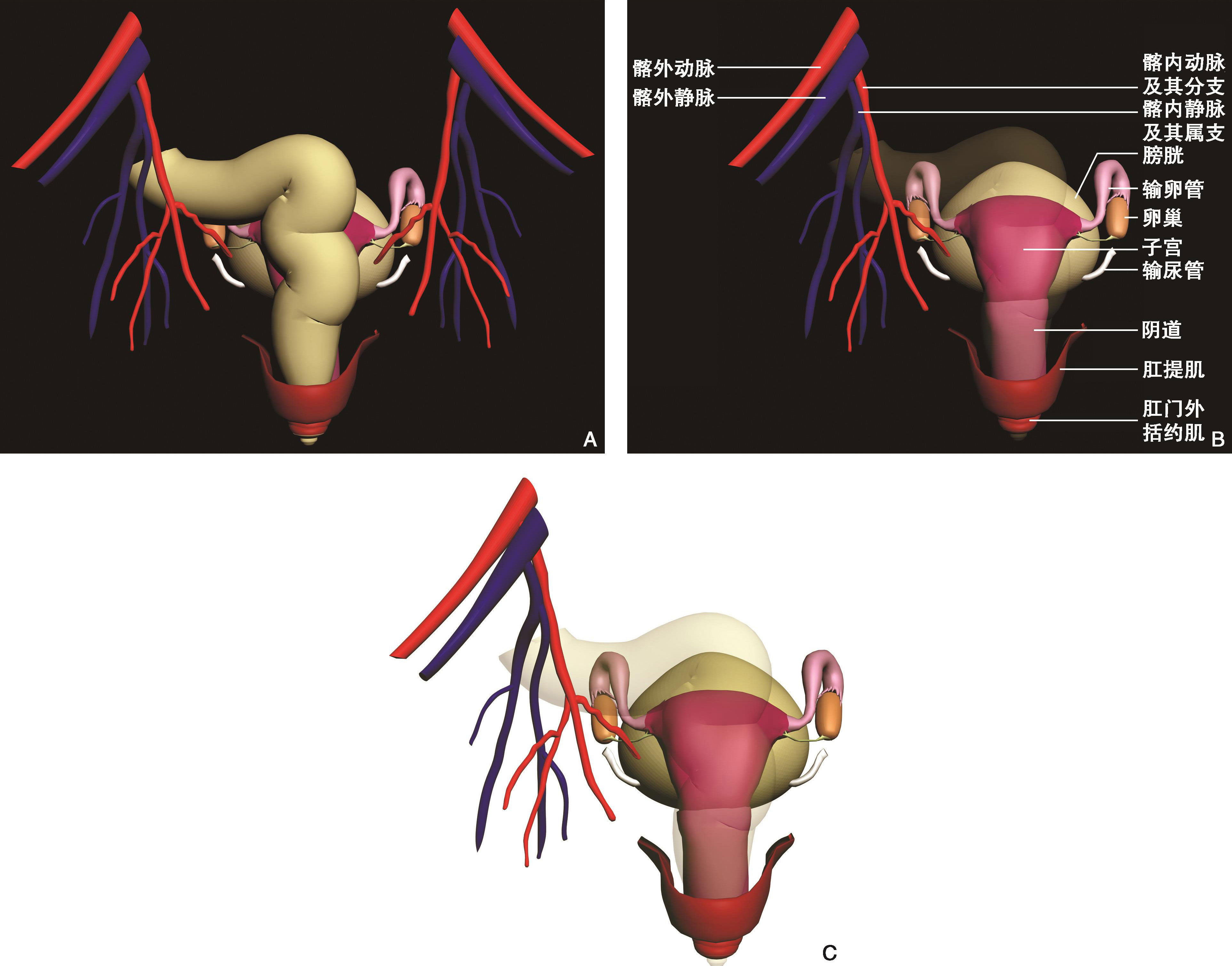

女性的解剖:在乙状结肠当观察髂内血管时,也能以最近的距离观察左侧卵巢。从乙状结肠退至直肠,在膀胱和直肠之间是子宫,子宫的两侧可以观察附件,退镜至直肠中下段,位于直肠的前方为阴道和尿道,再退至肛管水平。

图3-12 女性盆腔解剖3D示意图

(A)去骨盆后面观;(B)去骨盆、直肠透明,后面观标注图;(C)去骨盆、直肠透明,无标注图

超声探头置于肛管的水平,可以观察肛门内括约肌和外括约肌。肛门内括约肌在EUS下显示为直肠壁内一层很厚的肌层。直肠外侧肛提肌与直肠纵行肌相沿续。肛门的外侧,自上而下,为肛门深、浅、皮下外括约肌。

(王晟 孙思予)