第三节

胃肠外科相关CT

计算机断层扫描(computed tomography scan,CT)应用于临床三十余年,得到快速的更新和发展,1992年多排探测器的应用使CT技术正式进入了多排CT的飞速发展阶段。 多排CT(multi-detector CT,MDCT)是利用高度准直的X线束,在连续进床的过程中对人体某一部位进行连续扫描,经多排探测器采集到三维容积数据后经计算机处理模拟成像。

快速成像、提高成像质量、降低辐射剂量、降低造影剂用量一直是CT技术关注的焦点。CT扫描简便、安全、快速、无创,适用于急重症患者,而且不受患者体型影响,成像范围大,图像标准化容易,能提供丰富的诊断信息,是腹部、特别是胃肠疾病最优选的诊断方法之一。MDCT克服了普通X线胃肠造影、超声、胶囊内镜及常规纤维内镜视野的局限性,不仅能直接显示胃肠腔和管壁,还能评估病灶累及深度及周围脏器、血管及淋巴结情况。

一、适应证

1.胃肠道良、恶性肿瘤的术前诊断,尤其对于恶性肿瘤的分期有辅助作用;

2.胃肠道非肿瘤性病变的鉴别,如胃肠道炎性疾病、缺血、溃疡、肠梗阻等;

3.腹壁、肠系膜、网膜、腹腔及腹膜后病变的诊断;

4.消化道血管性病变的诊断,如肠系膜动脉狭窄,肠系膜静脉血栓;

5.术后随访复查,了解有无术后并发症或肿瘤复发。

二、禁忌证

1.妊娠妇女慎用CT检查,早期妊娠禁用CT检查;

2.碘过敏或严重心、肝、肾功能不全等为CT增强扫描的禁忌证。

三、检查前准备

1.检查前1周内禁服重金属药物,如1周内曾做过胃肠道钡餐造影,应于检查前先行腹部透视,确认腹腔内无钡剂残留。

2.空腹,做结、直肠检查前一天服缓泻剂或检查前进行清洁灌肠。

3.胃及小肠平扫及增强需饮用大量水或等渗液(甘露醇),行直肠和结肠扫描则需在扫描前肛门插管注入等渗液体充盈肠道。

4.增强扫描前应了解有无过敏史和高危因素,告之患者检查过程和可能出现的问题,并签署知情同意书。应用离子型对比剂前需做碘过敏试验。非离子型对比剂是否需做碘过敏试验应根据药品说明书及国家药典规定执行。

5.训练患者呼吸及屏气配合方法。

四、CT扫描方法及后处理技术

对腹部进行整体评估及正确诊断需行全腹CT平扫及增强扫描,即从膈肌顶部到耻骨联合。增强CT包括动脉期及门脉期扫描,如果有腹部实质脏器病灶还需行CT延时扫描。

MDCT的容积数据经工作站计算机软件后处理,能生成多维、立体图像,使病灶的显示立体、直观、准确,能清楚的显示病灶的部位、形态、大小、密度、血供及与周围血管和脏器的关系。常用的MDCT后处理技术有:

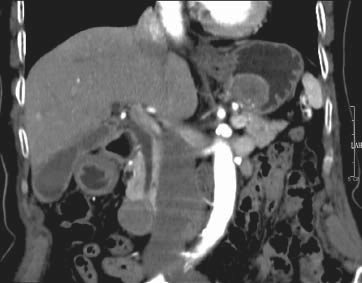

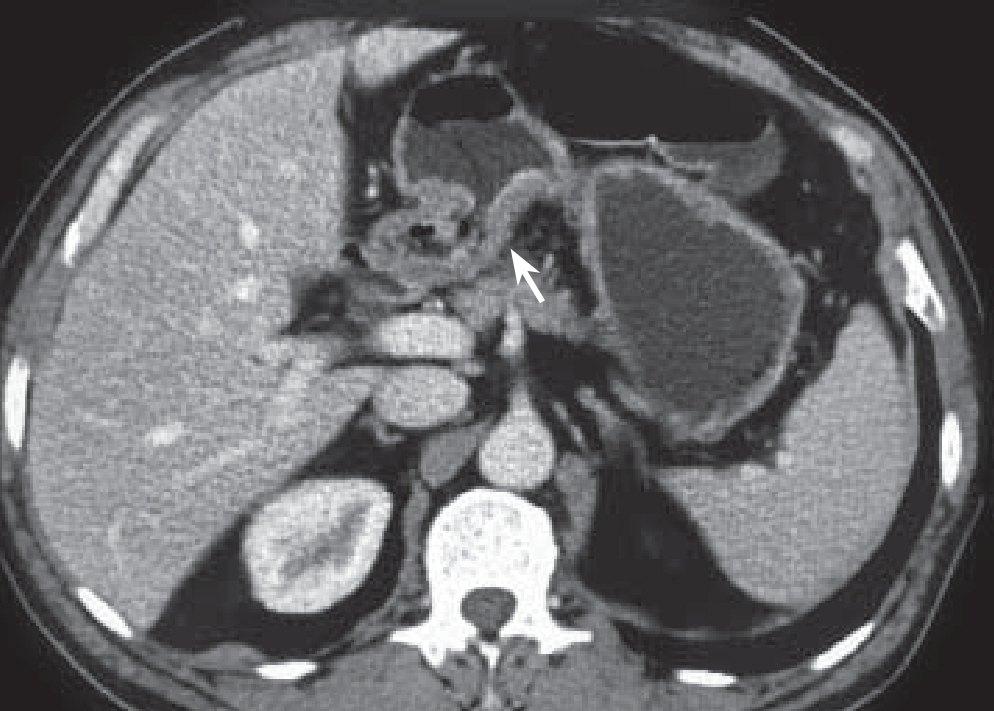

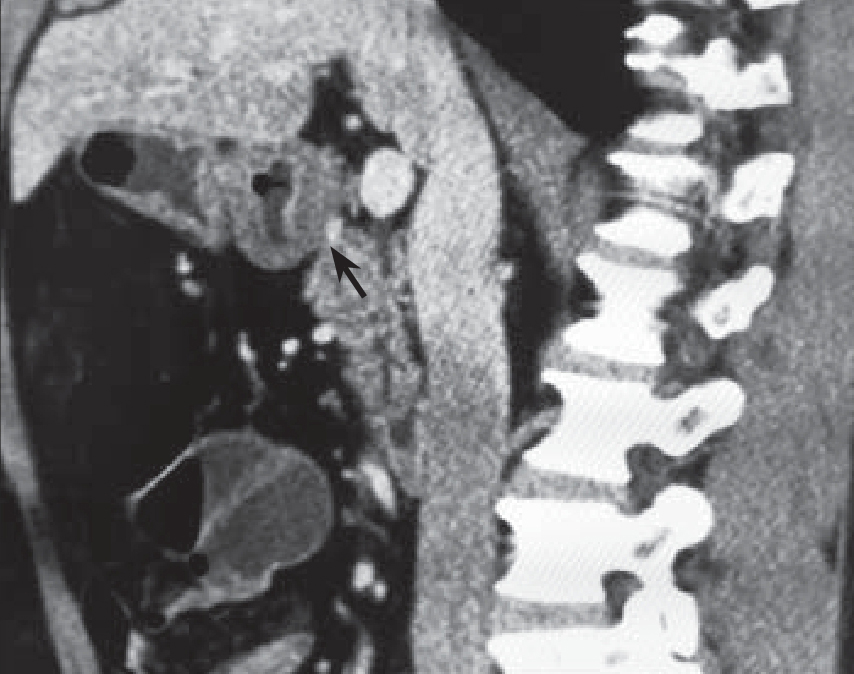

1.多平面重建(multi-planner reformation,MPR)即按照需求进行不同层厚和任意轴向的重建,特别有利于观察胃肠壁的局限性增厚,肿块的范围及与周围结构的关系(图5-80、图5-81)。

2.曲面重建(curved-planner reformation,CPR)对形态和走行复杂的病灶或器官进行同平面整体观察,对累及范围较大的胃肠病变通过曲面重建能清楚完整地显示病灶累及的范围及管壁增厚和管腔狭窄程度(图5-82、图5-83)。

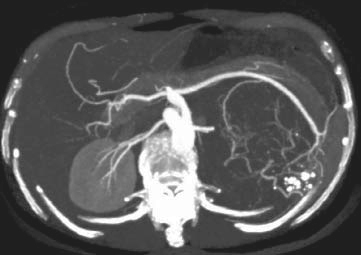

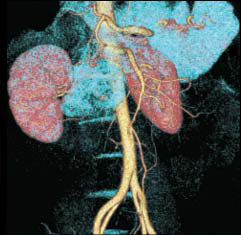

3.最大密度投影(maximum intensity projection,MIP)主要用于增强后血管的显示,有利于显示血管狭窄的程度、动脉瘤、动脉破裂、肿瘤血管,但对血管壁的显示不佳,空间定位较差(图5-84、5-85)。

图5-80 胃间质瘤CT冠状位MPR图像

图5-81 胃恶性间质瘤CT矢状位MPR图像

图5-82 小肠脂肪瘤并肠套叠CT冠状位

图5-83 小肠脂肪瘤并肠套叠CT曲面重建图像

图5-84 胃巨大恶性间质瘤CT轴位

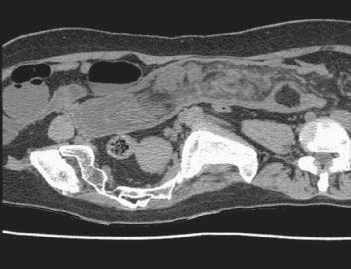

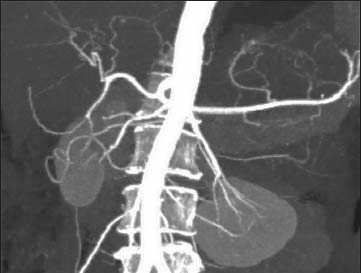

4.容积再现法(volume rendering,VR)能直观显示富血供病灶的供血血管及周围实质脏器的推移情况,对腹部大血管病变的血管腔变化能直观显示,但不能显示少血供肿块、胃肠道及血管壁情况(图5-86)。

图5-85 胃巨大恶性间质瘤CT冠状位

图5-86 十二指肠间质瘤CT,动脉期

5.仿真内镜(virtual endoscope,VE)采用薄层容积数据三维重建与虚拟导航技术相结合,模拟纤维内镜检查的过程和视野,图像清晰逼真,可为胃肠道腔内病变提供更加丰富的诊断信息,开辟了无创性消化道检查的新途径(图5-87)。但对肠腔的清洁度要求高,肠内容物可造成假阳性。

图5-87 CT仿真内镜显示空腔脏器内附

6.透明化技术(raysum,tissue transition projection)能直观整体显示肠管,肠腔、肠壁对比度高,对黏膜、肠壁改变显示清楚,特别是对多发病变和大范围病变有明显优势。但对肠腔的清洁度要求高,肠内容物可造成假阳性(图5-88)。

图5-88 降结肠癌CT透明化技术结肠成

五、胃肠疾病的CT诊断

1.全面了解病变累及长度

一般肿瘤性病变仅累及局部肠管,而炎性病变、缺血病变、感染性病变常累及较大范围的肠管,或多节段受累(图5-89~图5-91)。

2.胃肠腔

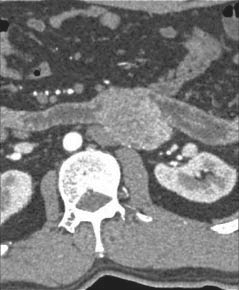

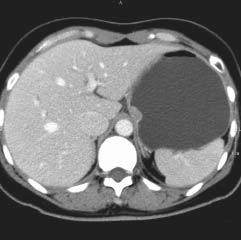

CT能明确腔内隆起性病变或溃疡范围、管腔狭窄程度及胃肠内容物密度(血性、脂肪、粪便)。随着CT技术的发展,空间分辨力明显提高,对胃肠道早期肿瘤的敏感性明显提高(图5-92、图5-93),有报道早期胃癌的检出率可高达94%,进展期胃癌高达96%~100%(图5-94~图5-96),可用于肿瘤术前分期和术后追踪观察。

图5-89 CT多平面重建矢状位,显示降

图5-90 CT多平面重建冠状位,显示降

3.胃肠壁

肿瘤病变浸润深度的准确判断有利于肿瘤分期,管壁的强化方式有助于肿瘤性病变、炎性病变、缺血病变、感染性病变的诊断和鉴别诊断。

图5-91 十二指肠降段间质瘤CT曲面重

图5-92 胃体局灶性间质瘤,CT门脉期

4.腹膜

CT对腹膜病变敏感,增加窗宽不仅有利于发现早期腹膜水肿,诊断早期炎性病变,还能发现空腔脏器穿孔后的腹腔积气。

5.淋巴结

淋巴结饱满或增大、淋巴结内出现低密度坏死区、淋巴结包膜模糊及淋巴结门消失均提示异常,有助于肿瘤术前分期,术后疗效观察及与非肿瘤病变的鉴别。

6.血管

CT增强结合后处理技术对血管壁增厚、管腔狭窄、血管侵袭包绕及血管破裂渗漏均能清楚显示。另外对异常增粗的肿瘤血管及其来源的显示不仅有助于手术中准确结扎止血,或术前辅助介入栓塞治疗,也有利于对较大肿块的定位诊断,为手术方案提供重要依据(图5-97、图5-98)。

图5-93 胃体局灶性间质瘤,CT门脉期

图5-94 胃窦癌,CT门脉期增强横断面

图5-95 胃窦癌,CT门脉期增强冠状面

图5-96 胃窦癌,CT门脉期增强矢状面

六、临床应用价值

虽然目前MDCT不能提供胃肠动力学的影像信息,但能提供胃肠腔内、管壁及壁外病变重要诊断信息,评估淋巴结、腹膜后及毗邻脏器的浸润和转移情况,以及病变的血供和邻近血管的关系,这对精细解剖的腹腔镜手术非常重要。

CT在胃肠外科急诊中也发挥重要作用,可显示腹腔积气、积液、胃肠道扩张和腔内气液积存、腹膜水肿、腹腔粘连,并可提示胃肠壁增厚水肿形态,对是否合并穿孔、脓肿、出血及缺血梗死等并发症提供重要信息。CT通过病灶的形态、密度、强化特点及伴随征象,也能对胃肠道周围病变,或有相似症状或体征的其他系统来源病灶,做出有效的诊断和鉴别诊断。

CT检查在术后复查中起主要作用。与存在一定风险和耐受性问题的消化道内镜检查相比,无创的CT检查更容易被接受,不仅能排查术后并发症(如出血、感染、吻合口漏、肠粘连、肠梗阻、肠缺血等),也能评估肿瘤术后有无复发及转移。多数学者主张胃肠肿瘤术后首次复查在术后3~4个月,因此时组织炎症水肿已消散,以后每半年复查一次至2~3年,之后改为每年复查一次至5年。

图5-97 十二指肠降段间质瘤,CT动脉

图5-98 十二指肠降段间质瘤,CT动脉

(李莹)

参考文献

[1] Rakesh S,Prabhakar R,Iswaran R,et al. Diffusion-weighted MR Imaging of the Gastrointestinal Tract:Technique,Indications,and Imaging Findings[J]. RadioGraphics,2013,33(3):655-676.

[2] Nam KL,Suk K,Gwang HK,et al. Hypervascular Subepithelial Gastrointestinal Masses:CT-Pathologic Correlation[J]. RadioGraphics,2010,30(7):1915-1934.

[3] Yann G,Mathieu HR,Isabelle BC,et al. Multidetector CT Angiography in Acute Gastrointestinal Bleeding:Why,When,and How[J]. RadioGraphics,2011,31(3):e35-46.

[4] Woong Y,Yong YJ,Sang SS,et al. Acute Massive Gastrointestinal Bleeding:Detection and Localization with Arterial Phase Multi-Detector Row Helical CT[J].Rad iology,2006,239(1):160-167.

[5] Blachar A,Federle MP,Pealer KM,et al. Gastrointestinal Complications of Laparoscopic Roux-en-Y Gastric Bypass Surgery:Clinical and Imaging Findings[J]. Radiology,2002,223(3):625-632.