第五节

胃肠外科相关PET/CT

正电子发射断层成像(positrons emission tomography,PET)是现代分子影像技术的代表,PET与CT结合即PET/CT,是将CT与PET前后排列在同一扫描轴上,两种扫描一次完成,不仅能获取CT高分辨率解剖成像信息,而且能获得脏器组织血流灌注、细胞代谢、受体、酶、基因表达等功能信息。PET/CT使解剖与代谢信息有机结合在一起,相互印证、优势互补,提高诊断的特异性和灵敏度,利用放射性核素显影显示组织代谢、受体、酶和基因表达信息,从蛋白质和基因水平研究和探讨疾病发生及发展规律,使影像学从单纯的形态学研究上升到形态与功能相结合的新高度,是目前最先进的影像设备之一。

PET/CT目前在临床诊治、基础研究等方面的应用越来越广泛,在全身肿瘤诊断方面有突出优势,在肿瘤筛查、定性与鉴别诊断、分期、治疗计划修订、疗效评价、转移和复发灶检测等方面均具有较高敏感性和特异性。在胃肠外科主要用于术前疑难病例诊断、肿瘤分期和术后复查。

一、适应证

胃肠道肿瘤的定性及定位诊断;肿瘤分期;术后疗效评价;复发监测与再分期。

二、禁忌证

胎儿和儿童对放射特别敏感,故儿童、妊娠妇女和哺乳期妇女应慎重选择此项检查。其余禁忌证同CT检查。

三、检查前准备

检查前至少禁食4小时以控制血糖水平,以免血糖过高对肿瘤摄取放射性核素示踪剂(如 18 F-FDG等)产生竞争性抑制,禁食也有助于减少消化道非特异性摄取。胃肿瘤检查前饮水、服发泡剂、用解痉药以减少胃肠部位的非特异性摄取。注射示踪剂之前应保持安静、舒适的休息状态,尽量放松,并减少不必要的说话,以减少肌肉非特异性摄取干扰检查结果。

四、常用检查方法

胃癌、结直肠癌原发灶和转移灶的检测主要用 18 F-FDG示踪剂,检查过程分为摆位、采集、重建和分析多个步骤。为提高检测的准确性还可用药物抑制生理性摄取,使用造影剂或液、气扩张胃肠道。

五、临床应用价值

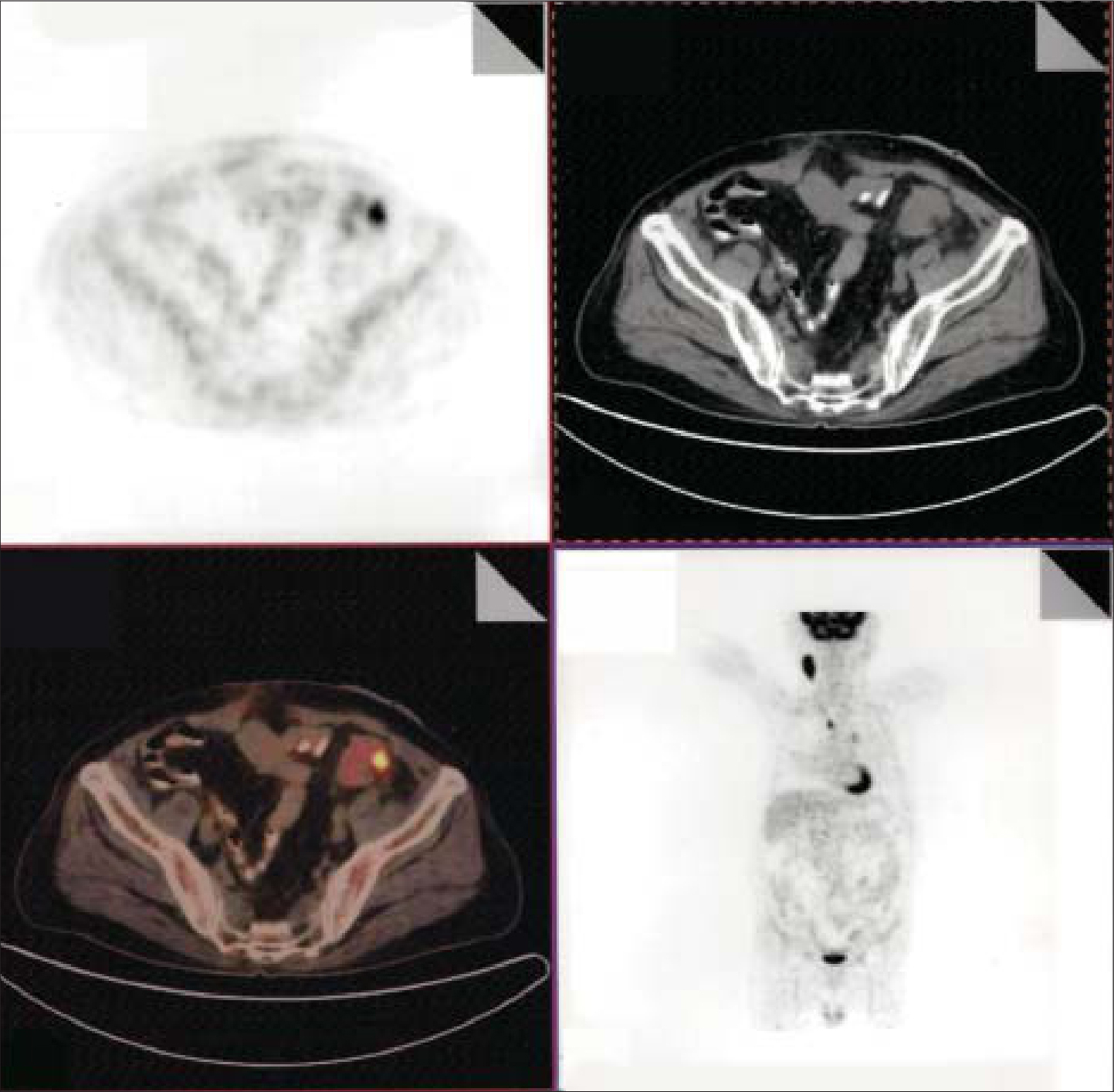

PET/CT在保持PET高度生物学优势的同时,发挥多层CT的强项,高清晰显示放射性示踪剂浓聚部位的精细结构和周围解剖关系,实现了活体状态下核医学与影像学的完美结合。近年来示踪剂发展很快,除不断有新显像核素出现,还不断发展出新型化学或生物底物、生物功能阶段性示踪剂。在胃肠外科的应用包括:检出胃肠道原发良恶性肿瘤,肿瘤分期;肿瘤生物学特性的预测,如肿瘤分级、增殖状态、受体表达程度等;协助确定肿瘤治疗方案,早期监测疗效,检测抗治疗现象;肿瘤复发、转移早期诊断,坏死与存活组织的鉴别;肿瘤基础研究;运用PET/CT为肿瘤适形调强来确定生物靶区等(图5-106)。

图5-106 结肠癌术后PET/CT显示

六、PET/CT的局限性

因示踪剂、设备质量、性能、操作和分析技术方面的原因,可能造成检查结果伪像,如:图像融合要求CT图像与PET空间信息的一致性,但由于种种原因(体位移动、胃肠道蠕动等)造成配准精确性失误时,会出现肿瘤定位的误差;示踪剂的组织摄取、分布受各种体内、体外因素影响较大,可出现假阳性和假阴性结果。

胃肠壁富含腺体、平滑肌组织,回盲部及乙状结肠富含淋巴组织,且较多粪便,均会增强示踪剂的生理性摄取,因此可造成假阳性结果,但动态观察这些区域逐渐移行成带状,有助于生理性浓聚的诊断,反之随时间变化形态不改变的浓聚灶则为病变。 18 F-FDG为目前最常用的示踪剂,但印戒细胞癌、黏液腺癌及类癌等的 18 F-FDG的摄取很低,另一方面炎症、肉芽肿等良性病变有时会有葡萄糖代谢的变化,这些因素均降低了胃肠肿瘤早期诊断和鉴别诊断的敏感性和特异性。因此PET/CT目前主要用于中晚期胃肠癌分期,尤其是排查远处转移效果很好。PET/CT在术后疗效监测和排查术后复发方面优于CT、MRI和骨扫描。但应注意消化道术后胃肠吻合口或造口部位均可能见放射性摄取增多,容易造成假阳性结果,需要加以判别。

总之胃肠道PET/CT诊断要结合患者年龄、病灶部位、累及范围、胃肠壁及肠腔形态变化,淋巴结及其他脏器情况,病灶摄取浓度及随时间改变,示踪剂浓度和形态改变等综合因素,才能作出较准确的诊断和鉴别诊断。

(李莹)

参考文献

于丽娟. PET/CT诊断学[M]. 北京:人民卫生出版社,2009:23-24.