第四章

艺术中之动作

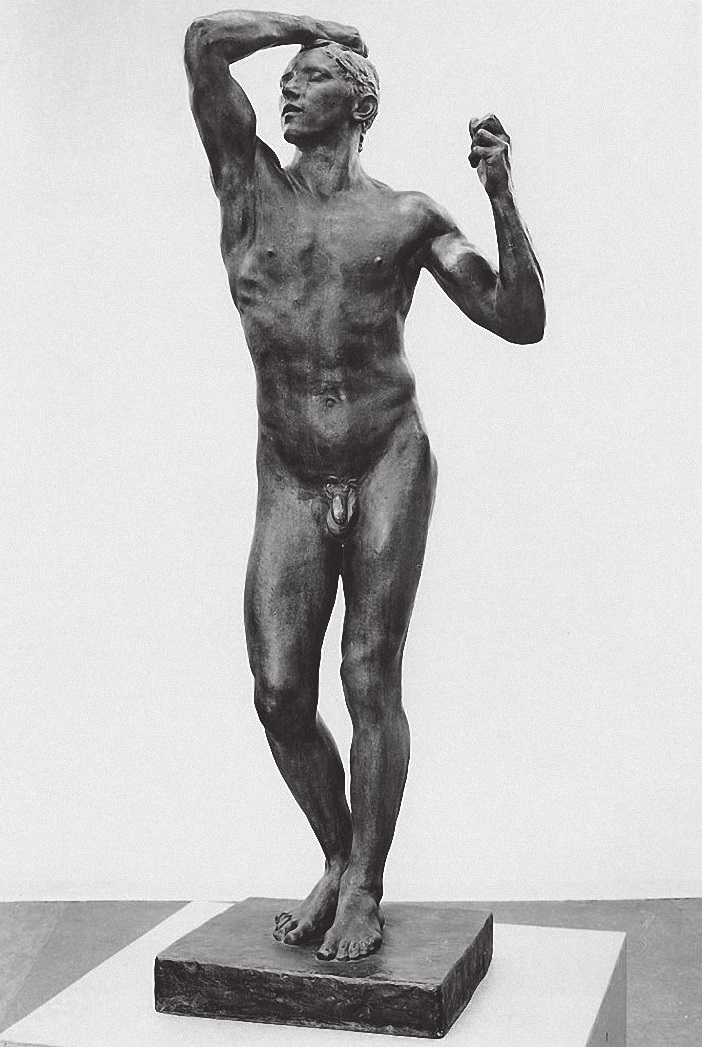

在卢森堡美术馆中,有两个罗丹的雕像特别吸引我:《黄铜时代》与《圣-扬-巴底斯脱》。它们比其余的格外生动。在周廊中的这位作家的别的作品自然都充满着真,它们也有肉感,也有呼吸的气息,然而上述的两个像却是动的。

有一天,在大师的墨屯工作室中,我把对于这两个像的钦佩之忱告诉了他。

“是的,”他和我说,“它们原来可以算在我最有表情的几个雕像之中。而且我还创作了别的几个,如《加莱的市民》《行动者》《巴尔扎克》

,它们的动作都一样地显明。

,它们的动作都一样地显明。

“就是在我没有十分着重动作的作品中,我终想表现几分姿态的倾向,我极少表现完全的休息。我常想用筋肉的活动来表出内部的情绪。

“甚至在胸像中,我也给予它几分内部倾向的表情,以使面貌的神气更有意义。

“没有生命,即没有艺术。一个雕刻家不论是表现快乐或悲哀,或某种情绪,他只有在他的作品有生命的时候,才能感动我们。否则一草一木的喜怒哀乐,与我们又有何干?可是艺术中生命的憧憬是全靠模塑与动作两个条件的。这两样好像是一切美丽的作品中的血与气。”

“吾师,”我向他说,“你已和我谈过模塑了,而自此我觉得更能领会雕塑上的杰作。我现在想请你谈一谈动作,我想这也是一个很重要的问题。

“当我看见你的《黄铜时代》的那初醒的人物,肺叶中充塞了新鲜的空气,举起臂来;或是你的《圣-扬-巴底斯脱

》,似乎要离开他的底座,到世间去宣传福音的光景。那时我才不胜惊讶叹赏。我觉得你好像有一种魔术,会使你的古铜如此生动。此外我常在鉴赏你前辈的大作,如吕特的《纳将军》与《战歌》

》,似乎要离开他的底座,到世间去宣传福音的光景。那时我才不胜惊讶叹赏。我觉得你好像有一种魔术,会使你的古铜如此生动。此外我常在鉴赏你前辈的大作,如吕特的《纳将军》与《战歌》

,加尔博的《舞》

,加尔博的《舞》

与摆利的《野兽》

与摆利的《野兽》

,我却从没有找到一个充分的理由来解释,为何这些雕像有如是感动我的魔力。我常自想为何这些黄铜白石栩栩欲生,为何实际上是死的形相,看来都有表情,甚至有强烈的激动。”

,我却从没有找到一个充分的理由来解释,为何这些雕像有如是感动我的魔力。我常自想为何这些黄铜白石栩栩欲生,为何实际上是死的形相,看来都有表情,甚至有强烈的激动。”

“既然你当我是魔术家,那么,我将很荣幸来解释这迷人的秘诀,不过要来解释怎样才能达到这种目的,比要我实地工作更难。

“第一要知道动作是这一个姿态到另一个姿态的过渡。

“这句简单的话似乎是一种术语或口诀,但实际上的确是这种神秘的钥匙。

“你一定读过奥维特的诗中歌咏的达芬

怎样变成月桂树、波罗岩和燕子的神话。这可爱的作家描写达芬身上盖满了树叶和树枝,波罗岩的四肢都长满了羽毛,使我们一方面看到是已经变胎的妇人之身,一方面是将要变成的树或鸟。你当也记得但丁描写地狱中的一个缠住罪人的蛇,蛇变人身,人化蛇形。这大诗人的天真的叙述,使读者一步一步紧跟着这战斗与变化的过程。

怎样变成月桂树、波罗岩和燕子的神话。这可爱的作家描写达芬身上盖满了树叶和树枝,波罗岩的四肢都长满了羽毛,使我们一方面看到是已经变胎的妇人之身,一方面是将要变成的树或鸟。你当也记得但丁描写地狱中的一个缠住罪人的蛇,蛇变人身,人化蛇形。这大诗人的天真的叙述,使读者一步一步紧跟着这战斗与变化的过程。

“画家或雕刻家之使他的人物有动作,正是这一类的变化。他描写这一个姿势到另一个姿势的变化的过程。他指出第一个姿势不知不觉地转换到第二个姿势的程序。在他的作品中,人们可以看出一部分已经过去的动作,同时又可认出一部分将要实现的动作。

“举个例罢。

“你刚才说到吕特的《纳将军》像,你还记得那像的大概吗?”

“是的,我还记得,那位英雄正举起腰刀,向着军队大声喊着‘前进’。”

“很对。那么你下次经过时,可再看清楚些。

“你要注意:将军的两腿与握着剑鞘的手是他拔剑的姿势,故左腿后退,因为要使右手便于拔刀;至于左手仍还举着,好像他擎着刀鞘,便于把刀拔出的样子。

“现在来研究他的上半身罢。当他拔刀时,他是应该微向左侧,然而他即刻挺起腰来,鼓着饱满的胸部,头旋向着兵士发攻击的命令,右手在空中扬着刀。

“你可以在此证实我以前的话,这雕像的动作,只是第一个拔刀的姿势到第二个呼号杀贼的姿势的中间的变化。

“艺术表现姿态的秘密全在于此了。我们可以说,一个雕刻家令人跟随一个人物的动作的发展。在我们刚才所取的例子中,眼睛一定从两腿看到高举的手臂,在这样一段过程中,我们可看到雕像的各部分表现着先后衔接的时间,而就有看到一个动作完成的印象。”

在室中一隅正放着《黄铜时代》与《圣-扬-巴底斯脱》的两个泥塑。罗丹请我去看。

立刻,我悟到他解释得有理。

在第一个泥塑《黄铜时代》中,我注意到有与《纳将军》像的自下而上的动作。这没有完全觉醒的青年的两腿还是软软的、几乎是站不住的样子,当我们的目光渐渐移向上面时,我们看到他的神情渐渐镇定起来,肋骨在皮下挺起,胸部也膨胀,脸向着天,两臂欠伸,有如在驱除睡魔。

这样是表示一个人从朦胧到觉醒、到行动中间的过程。

这个迟缓的觉醒的姿势并有象征的意义。正如作品的题目所昭示:这是苍茫太初的人类的第一次的心灵震撼,这是由史前浑噩时代转到开化后的第一次的理性的觉醒。

我接着又同样地去研究《圣-扬-巴底斯脱》。这样的节奏,正是罗丹所说的两个姿态中间的进化。他的人先是着重在用全力踏在地上的左足,像要把大地踢向后去的神气;但当我们慢慢看到右面的时候,觉得右足正有走路时摇摆的模样。在这种倾向的全身,接着把右腿用力踅向前去。同时,微微高起的左肩,好像要提起上身的重量,而留在后方的左足,也正有拔起来走向前去的情景。作者的奇巧,是要使观客的目光跟着我所讲的次序,使过程的先后,给人以“动”的印象。

且《圣-扬-巴底斯脱》亦与《黄铜时代》一样含有道德的意义。先知者的行动简直是庄严的仪式。我们如那《纳将军》像一样可以听到他的足音。神秘的、无上的力在激动我们。这通常是最平庸的步履的姿势,在此却变为庄严伟大了。因为这是完成他神圣的使命的动作。

忽然罗丹问我:“你有没有仔细观察过照相中用快镜所摄的走路的人?”

在听着我肯定的答句后,他又问道:

“那么你看到他们是在何种情状之下?”

“他们从来没有向前走的样子,通常他们站在一只脚上不动,或者是一只脚吊起在空中。”

“很对!可是我的《圣-扬-巴底斯脱》是两脚都站在地上的,如用快镜去摄一个同样姿势的人,其结果也许是后脚已经提起而举向前面了。再不是,如照相中的后脚和我雕像中的后脚在同一的姿势中,那么,他的前脚一定还没有落地。

“然而,正因为这个道理,故照相中的行动的人物,有这般奇怪的形相,好像一个人在走路时突然疯瘫了。正如贝罗

的童话中所讲《睡美女》的仆人,突然在侍奉的当儿僵直了的故事一样。

的童话中所讲《睡美女》的仆人,突然在侍奉的当儿僵直了的故事一样。

“且这也和我刚才所说的艺术的动作的话相合。如果,用快镜摄下的人物,确是在人所行动时摄下的,但看来总像吊起在空中一般。因为无论你用二十分之一秒,甚至四十分之一秒摄下的动作,总不能有像艺术中所表现的姿势的渐进的程序。”

“我很明白,吾师,但是似乎——恕我冒昧——你自己矛盾了。”

“怎么矛盾?”

“你不是几次三番说艺术家永远应该用了最大的忠诚去临摹自然吗?”

“无疑的,我还是坚持着这条定律。”

“那么,在再现动作这一点上,就与照相发生了绝对的龃龉。既然照相是一架机械,一个科学的证人,那么艺术家在此不是改变了真理?”

“不,”罗丹答道,“艺术在此是真确的,而照相是错误的,因为实际上时间是不定息的;如果艺者要表现一个在几分钟内经过的姿势,他的作品一定不会如科学的机械把时间突然割断了以后所发生的那种形象。

“而且正因为这个道理,故现代画家以快镜所摄的奔马作为参考而画的《奔马》是不真确的。

“人们批评越里哥

,因为他在卢浮

,因为他在卢浮

的《爱勃松赛马》图上,把马画成后脚向后,前脚向前,人们说照相上永没有这种奔马的姿势。实际上,快镜所摄的奔马,当前脚投向前去之时,后脚在给予全身一种推进之力之后,已有充分的时间重新提回到腹下,再做第二个推进的准备,故四条腿在空中是保持着同一个方向,因此在照相上看来,这动物好像从平地跳起,而就在这姿势中僵死了一般。

的《爱勃松赛马》图上,把马画成后脚向后,前脚向前,人们说照相上永没有这种奔马的姿势。实际上,快镜所摄的奔马,当前脚投向前去之时,后脚在给予全身一种推进之力之后,已有充分的时间重新提回到腹下,再做第二个推进的准备,故四条腿在空中是保持着同一个方向,因此在照相上看来,这动物好像从平地跳起,而就在这姿势中僵死了一般。

“然而,我想的确是越里哥有理。观客眼中的奔马,先看到它的后脚才完成了推进的动作,再看到全身的向前投射,最后是前脚的往前飞奔。这全体的形象在瞬间内,即同一时间内,是谬误的,在时间的先后上却是真确的,而也就是这唯一的真确,我们看得重要,因为我们不能在一刹那间看到各种先后不同的动作,而只能依了在先后不同的时间,看到各种演进的姿态。

“更要知道画家或雕刻家在每个形象中表现着一个动作的先后的次序之时,他们并不是用了理智、意识地做的。他们全然天真地表白他们的感觉。他们的心灵与手也是跟了这姿势的自然趋向而活动,故他们是本能地再现动作之发展。

“在此,如在整个艺术的领域一样,忠诚是唯一的规律。”

我沉默了一会儿,体味着他的话。

“你还没有完全相信我的话吗?”他问。

“不,我承认你的话有理……不过,在叹赏画家与雕刻家能在一个形象中表现出好几个时间的这奇迹时,我要问在时间的表现上,艺术与文字,——尤其是戏剧,能够媲美到若何程度?

“老实说,我想这个比较不一定能成立,在表现时间的境界内,执着画笔与捏着泥团的先生们一定要让运用动词的先生们一步。”

他答道:

“我们的劣势并不如你所说的那么厉害。如果绘画与雕刻能使它们的人物有动作,那你也不能禁止它们做进一步的试探。

“且有时竟可与戏剧的艺术争庭抗衡。例如在一幅画面上或一组人物中,表现几幕先后发生的事实。”

“是的,”我和他说,“但这是一种变相的鱼目混珠而已。因为我想你意思中是指那古代的构图,把一个人的故事,在一幅画面上,用几幕不同的情景再现出来。

“例如,在卢浮有一幅小小的十五世纪的意大利画,叙述欧洲的传说。我们先是看到一个年轻的公主在百花争妍的草地上嬉戏,同伴们挟着她上丘比特的公牛,远处,这位女英雄骑上神畜在波涛中露着惊惶之色。”

“这是,”罗丹说,“一种十分原始的画法,然而这就是被大师们所采用的。这同一个欧洲的寓言,即经梵罗纳士

在佛尼斯爵村中用同样的方法描写过的。

在佛尼斯爵村中用同样的方法描写过的。

“虽然有这个缺点,《加利阿利》这幅画仍不失为杰作,况我原意也不是指这种幼稚的画法,你也想得到我是不赞成的。

“为使你易于明了计,举一个例罢。我先问你脑海中有没有华多

的《到西丹尔去》这幅画的印象?”

的《到西丹尔去》这幅画的印象?”

“我觉得它如在目前呢。”

“那我不难解释了。在这杰作中,只要你稍为留神,便可看到它的动作自右端的前景一直到左端的远景。

“在画的前景,我们先看到在树荫下,一座簇拥着玫瑰的雕像旁边的一对情侣。男子披着一件斗篷,上面绣着一个破碎的心,象征他的远行的情绪。

“他长跪着在求她,她却淡然地终自不理——也许是故意装得这样子——神气似乎专属在她的扇子的图案上。”

“在他们旁边,”我说,“一个小爱神裸着臀部坐在箭筒上。他觉得那少妇太作难了,故拉着她的裙角,叫她不要再这般执拗下去。”

“正是这样。但此刻,旅行的杖和爱情的经典还丢在地下。

“这是第一幕。

“第二幕看来像在这一对的左面,又是另外的一对。情妇握着男子的手在地下站起。”

“是的,我们只看到她的后影,她的玉色的颈窝,是华多用了极富肉感的色彩所描画的。”

“稍远处是第三幕:男子搀着他的情人的腰,她回首望着女伴们还在延宕的情景,不禁怅惘起来。但她却任着男人扶着向前。

“现在大家都同意下滩了,他们你搀我扶地走向小船,男子们也不用祈求了,此刻反而被女人们牵掣着。

“末了,征人扶着他们的女伴,踏上在水中漂荡的小舟,桅上的花球与纱幕在风中飞舞。舟子靠在桨上预备出发了,微风中已有爱神在盘旋着,引领征人们向着天涯一角的蔚蓝的仙岛上去。”

“我看你真爱这幅画,最微细的地方也记得那么清楚。”

“这是令人不能遗忘的喜悦。

“但你有没有注意到这幕哑剧的演进的程序?真的,这是戏剧呢还是画?竟有些难说了。只要他欢喜,一个艺术家不特能表现瞬间的举动,且能表现——照戏剧的术语说来——一个长时间的动作。

“他只要把他的人物配置得令人先从动作的开场看起,接着,动作的继续,末了是它的完成。

“你要不要我再举一个雕刻上的例子?”

他打开纸夹,找出一张照片来。

“瞧,”他说,“这《战歌》,这是强有力的吕特为凯旋门所做的柱脚雕塑之一。

“同胞们,杀敌!戴着铜盔,两翼飞张的自由神呼号着。她的左臂,在空中高举着,仿佛在勇气百倍地鼓励着兵士,右手把剑端指向敌人。

“无疑的,人们第一先看到她,她笼罩着全作品,像准备飞奔的胯裂的两腿,是这篇悲壮的战歌的主要音调。

“我们真像听到她的狂热的呼喊,如欲震破我们的耳鼓一般。

“她振臂一呼,战士们立刻蜂拥而前。

“这是第二段了:一个长发如狮首的高卢人扬着头盔像是在向这位女神致敬。他年幼的儿子请求跟随他出发,握着剑似乎在说:‘我已有力了,我也成人了,我必须一同出发!’他的父亲用着又骄傲又慈爱的眼光望着道:‘来罢!’”

“动作的第三段:一个伛着背的老兵在拥挤的人群下挣扎着赶上大众。因为凡是有勇力的人都得效死疆场。另外一个想同走而已衰颓的老兵做着手势,以他的经验指导他们。

“第四段:一个箭手俯在地下弯弓,号手向着全军吹响激昂的军调。狂风震撼着军旗,刀枪剑戟一齐射向前面,军令已下,争斗开始了。

“这里又是一个真正戏剧的构图在我们面前映演。《到西丹尔去》令人想到华美细腻的喜剧,《战歌》却是高纳依

式的伟大的悲剧。我也不知到底偏爱哪一个,因为在两件不同的作品中,有着同样而等量的天才。”

式的伟大的悲剧。我也不知到底偏爱哪一个,因为在两件不同的作品中,有着同样而等量的天才。”

他带着几分狡黠的神气望着我,说道:

“我想你不再说雕刻与绘画不能和戏剧相比了吧?”

“当然不了。”

这时候,在他把《战歌》的相片重放到纸夹中去的当儿,我瞥见一张他的可惊的大作——《加莱的市民》

的照片。

的照片。

“为证实我确已领会你的教诲起见,请允许我把你的理论应用于你的大作上去罢。因为我觉得你的主张,你自己已实际应用了。

“在你的《加莱的市民》中,可以看出与华多及吕特的杰作有同样的戏剧的程序。

“你的站在中间的人最先引起我的注意,这自然是圣皮埃尔的尤斯塔斯(Eustache de St-Pierre)。他的郑重虔敬的披着长发的头颅低着,他绝不犹疑地、果敢地向前,眼睛向内,省察他的心魂。如果他有些迷蒙的气色,那是因为他在围城中久挨饥饿之故。感应其余的人的是他,笫一个投效为牺牲者的也是他,因为只有依了敌人的这个条件,才能免屠城的惨杀。

“在他旁边的市民并不是缺少勇气,他不为自己痛哭,不为自己怜恤,只是悲痛城邦的乞降。手里拿着要去送给英国人的钥匙,想在这种令人寒栗的情景中鼓起勇气,浑身都僵直了。

“在他同列的左方,我们看到比他们较为颓丧的人,他似乎走得太快了,可说他在决心就义之后,竭力希望行刑的时间快些临到。

“他们之后,一个两手捧着脑袋的人,表现完全绝望的情调,也许他在想到他的妻子儿女,以及他死后一切穷茕无靠的亲人。

“第五个人在搓着眼晴,像要驱遣一个骇人的噩梦一般;他给死威吓得步履蹒跚了。

“末了,第六个市民比诸人特别年轻,他更显得仓皇失措、重忧的脸色,也许是他的情人的印象在把他煎熬吧……但同伴们在向前,他也只得跟着,颈子伸长着,如等待着运命之斧。

“虽然后三个加莱人没有前三个加莱人那么勇敢,但也一样值得我们敬重,因为他们的代价愈是大,他们的牺牲精神愈是可佩。

“在你的《市民》中,人们是这样的紧随了他们或紧张、或镇静的动作。而他们的动作,是以圣皮埃尔的尤斯塔斯的态度为中心,且是依了他影响于别个同伴的精神的程度如何而定。他们渐渐为圣皮埃尔的精神感动了,镇静下来,终于大家果敢地向前去。

“也就在这里,是你应用艺术上的戏剧的价值最为成功的地方。”

“假使你对于我的作品的夸奖不是太过分的话,我可以承认,亲爱的葛赛尔,你完全领会我的用意了。

“你尤其懂得我的市民的排列,是依了他们的牺牲精神的程度而配置。为使得这用意格外显明计,我本想把我的雕像一个一个依着先后,排立在加莱市政厅前面,好像一串代表痛苦与牺牲的生动的念珠。

“我的人物将从市政厅出发,向着到爱德华三世的行营的道上。这样,今日在雕像旁摩肩接踵的加莱人,可更加感到这些英雄的义烈的可佩。这才将是一个动人的印象。但人们拒绝了我的计划,只把他们放在一个石座上,又平凡又浅薄。”

“艺人,”我和他说,“是永远为流俗的见解所拘束。太幸福了,如果他能实现其美梦之万一。”